Я – Лидия Борисовна Гиренко. Девичья фамилия – Шишкина. Учительница, сначала вела классы, а потом – английский язык в школе. Родилась в 1924-м году, 31 января, в городе Коростышеве Житомирской области. Раньше это была Киевская область, потом перешло на Житомирскую.

Коростышев – городок очень красивый, такой – курортного вида. Между прочим, там даже были когда-то декабристы, приезжали к графу, который там владел имением. Очень красивый городок с историческим прошлым, между прочим.

Родители у меня – преподаватели. Отец преподавал в педучилище, а мама в школе. То есть, учителя. Интеллигенция, да. Советская интеллигенция.

|

Я сама окончила педагогический техникум. Ну, сперва – конечно, школа… я была отличницей всё время. Я активная такая была: и в драмкружках, и выступала везде – и ко мне приехали из Черновиц… не ко мне лично, а в наше педучилище отбирать для университета лучших студентов. Я, конечно, сразу попала туда, и должна была ехать в университет. Но война всё поломала. Когда уже летели, бомбили нас немцы – мы сдавали экзамены. Уже всё это шло гамузом, никакого выпуска не было, а просто нас собрали, раздали аттестаты за окончание педучилища – и всё. Мы экзамены сдавали поспехом…

Сколько Вы классов закончили? И сколько курсов в училище?

Семь классов – и три в училище. Я была очень молоденькой учительницей, потому что в школу пошла в шесть лет: раньше немного, чем все.

Помню голод 1932-го-1933-го года... Были районы, сёла где-то, что даже умирали люди. Но с другой стороны – были сами виноваты даже руководители села.

В самом Коростышеве – голод был, голодные были, ели одну картошку. Но у нас была коровка. Бабушка, мама моей мамы – она это делала, коровку держала. То к нам пришли, прямо сказали, такие люди хорошие: «Продай ты корову, потому что всё равно ночью пидлизут, ещё и вас порижут. И заберут корову. Голод: заберут. Продай ты лучше, хай там може кто хочет, там то робит». Эту корову продали, купили ещё больше картошки, что-то ещё такого купили, я не знаю там больше. Жиру какого-то, постного масла – и у нас было пианино – его поставили вот так, косо. Оно так и стояло косо. И за пианином в этот угол насыпали картошку, буряки, моркву, поставили постное масло – и пережили этот год.

Потом перед войной у нас было большое такое горе. Отца арестовали в 1937-м году. Приписывали шпионаж, так как он был очень интеллигентный, знал язык немецкий и даже в педучилище преподавал русский язык. Но основное – была музыка. Там были у него большой хор и большой струнный оркестр. Духовым оркестром и на фабрике руководил: он был музыкант – от Бога. Не было инструмента, чтобы он на нём не мог играть.

Даже были такие случаи, это бабушка мне рассказывала по маме, что пришли во двор цыгане – и с ними арфа. Ему было 15 лет только. Когда они там проиграли – их одарили, но они не уходили, а отец тихонько подошёл к арфе, перебрал струны – и сразу заиграл. Все удивились, и тогда дедушка – он был отец отца – ему купил за границей пианино. Он был врач – тоже от Бога, и добряк большой.

И он сам всё, не кончая консерваторию, мог всё, любые оркестры – духовой, струнный, все, он мог руководить ими, расписывать ноты, как будто он кончил две консерватории! Вот такой от Бога был человек.

А его в 1937-м году арестовали, приписывали и немецкий шпионаж, и украинский национализм, потому что хоры у него были. Он собирал людей со всех сёл с голосами. У него такой хор был красивый и сильный, украинский. Так что – и то, и то. И повезли в Коми АССР. В Коми он работал на лесоповале.

Представьте себе худенького, он очень был такой деликатный, очень худенький человек, скромный очень… правда, юморист. Интеллигентно всегда любил повеселить компанию. Там, конечно, он выработать норму – ту, которую давали – конечно, не мог. Это был повал леса крупного, и там были зеки, с которыми он работал. И когда-то он почувствовал, что уже не сможет, что погибает. Тем более, там трясина такая, холодно там, мряка…

Что он сделал? Он с горя взял бересту из берёзки, скрутил такую как сопилочку – и заиграл. Зеки подошли: «Пахан, ты играешь?» Он говорит: «Да». - «Зачем тебе эта берёза? Мы тебе достанем». Достали ему старую гармошечку, но он мог на всём играть. И он им заиграл. И они сказали: «Ты, что можешь, делай, но мы за тебя до нормы доделаем». Только по вечерам он приходил к ним – и играл. И таким образом он остался жив, иначе он бы погиб там на лесоповале.

А потом и начальство начало его приглашать вечерами. Скучно – ночами. Он там тоже играл. А мы дома всё время думали, как его спасти. Мы знали, что к Сталину письма идут потоком, но ничего никто не выигрывает, потому что ему даже не давали эти письма часто.

Но в Кремле, на стене кремлёвской – была почта кремлёвская. Могли туда бросать письма, такое было в то время. И я думала: «Как же так? Послать Сталину письмо? Он не обратит внимания, да и даже не допустят». Мне было 13 лет, но я сообразила – и написала пионерское письмо. Так и написала: «Пионерское письмо Светлане Сталиной от пионерки такой-то».

И – представьте себе, что оно, видно, дошло. Потому что я не знаю, как произошло, что его вдруг вызвали, отца: «Собирайтесь с вещами». Кто с вещами – того на расстрел, это был закон. И он подумал, что его поведут на расстрел. И вот он лежал в последний уже вечер, маму вспоминал, они очень хорошо жили друг с другом. Просто вспоминал и звал её.

А у мамы было какое-то чувство: ей приснилось. что отец плачет и зовёт её. И она даже со сна, это было ночью, она схватила свечку, выбежала и звала: «Боря, Боря, где ты?» Она думала, что он пришёл. А это был такой сон. А потом, когда отец пришёл – так он говорил, что она ему привиделась, что она со свечкой ищет его. Да, это такое было.

А потом мы как-то с сестрой стояли с двоюродной. И вдруг я смотрю – какой-то старый стоит. Я говорю: «Настенька, кто там какой-то пришёл, стоит и плачет?» А она посмотрела, говорит: «Да это же дядя Боря».

В каком году это было?

В конце 1938-го. Но, говорили люди – отца и маму очень любили, у меня есть газетные вырезки из Коростышева. Там всё о Коростышеве. Есть такая маленькая, как сказать, контора, там, где всё хранится. Архив, да. Там всё о родителях: как они поднимали культуру. Они вдвоём: мама же пела хорошо.

А потом передача была по телевизору, и выступала именно дочь Сталина. Она уже в Америке когда была. Так она сказала, что она отцу много носила писем, что он даже на неё кричал: «Не носи мне». Но брал от неё их как-то, как от дочки.

Как я там написала – не знаю, но – видно, неплохо. Потому что как-то повлияло это письмо на него, что ли. Люди говорили, что к нам в Коростышев ночью приходили какие-то люди военные – и расспрашивали об отце. Но я благодарна и людям: ни один не побоялся сказать, что он был хорошим, честным человеком.

Его восстановили на работе?

Да, конечно. Даже не просто: когда он вернулся, шло всё его педучилище (его и там любили). Студенты выбежали – и на руках его внесли в техникум. Вот такие дела были. А потом началась война.

Когда в 1937-м отца забрали – я одно боялась… мы такие были преданные – что я боялась, что меня не примут в комсомол. Когда отец пришёл, меня сразу приняли в комсомол. И нас готовили…

Не заставляли отрекаться от отца?

Мама не отреклась. Она ушла с педработы, работала на фабрике. Её там знали. Организовала самодеятельность, работала там, я не знаю, какую ей там должность определили. Её сразу уволили, потому что, мол, в школе не могли оставлять. Но когда всё кончилось – так ей засчитали в школе эти годы даже.

Люди знали нашу семью, у них язык не поворачивался сказать, чтобы кто-то отрекался. Маме раз сказали, но она сразу сказала, что – нет. Даже и не думай. Она всегда говорила, очень держалась, что он очень честный человек, преданный – и даже песню о Сталине пел, такая есть на украинском языке. Не он пел – его хор.

Вы начали говорить, что у Вас была какая-то подготовка…

Подготовка. Нам не говорили, что будет война, это не было так. Но уже курсы медсестёр запаса я окончила. Это перед войной набирали девочек. Так как мой крёстный отец был заведующим большой нашей поликлиникой – и хирургом там. Он был хирург тоже от Бога, любую операцию мог сделать, по любой теме. И я около него проходила практику.

Потом у нас, например, такой поход был в противогазах, это шли студенты 30 километров Коростышев–Житомир. И я туда: папа там работает – и я туда. Это пешака мы шли в противогазах, привал был только один на 15-м километре. Студентов готовили, особенно старшекурсников, видно… вот такой первый был, как говорят, «звоночек».

Ну, наступил этот день, и вот когда началось – сразу налетели самолёты. Никто не думал, ведь Коростышев недалеко от границы: там буквально через, по-моему, пару недель, около месяца – уже немцы были у нас.

Отступала войсковая часть. Там за Житомиром очень большой был военный аэродром. Самолёты улетели, остальные части с аэродрома поуезжали, а нам сказал председатель райисполкома: «Никакой паники. Сидите». Мы, комсомольцы, сидели на телефонах. Нас заставил просто дежурить – а сам сел на машину, погрузил всю семью, даже вазоны туда поставил – и уехал. «А вы – сидите, никакой паники. Не верьте ничему…»

А нам говорили, что бывают десантные такие войска немецкие переодетые, что они прыгают с самолётов, а потом наводят тут шпионажи и панику. Мы сидели, помню, а потом, когда налетели самолёты, я говорю: «Ребята, это наверное, будет сейчас прыгать десант этот немецкий. Побежали на шоссе». У нас шоссе Житомир–Киев, прямое такое. А сейчас Львов–Киев – главное шоссе… и там стратегический мост.

Мы туда выбежали – гудят самолёты. И вдруг эти все, что ехали на машинах военные лётчики – остановились, машины – ближе к лесу, а они – врассыпную и в канавы. А я стою и говорю: «Да это же будут диверсанты прыгать». А он говорит: «Глупая, ложись, ложись». Один командир лежит, а я стою – и рот разинула. Ну, девочка, сколько мне было, 16 лет, 17-й год. «Ложись!» А я говорю: «Да вон диверсанты уже падают». А это бомбы падали, ведь мы же никогда бомб не видели. И он меня за руку – и в кювет, а потом как шарахнули бомбы, так я чуть под него не полезла от страха.

Там погиб наш преподаватель, он с семьёй пытался уйти на Киев где-то. Он погиб там, я видела… физику преподавал и был завучем в педучилище. Страшная картина.

Когда это притихло всё, проехала колонна эта с военными. Они на Киев передислоцировались, как сказать. Я только видела, когда подходили уже немецкие танки, ворвались. Это такая картина была за мостом стратегическим – он ещё не был взорван – была пушка, и около пушки один только военный, видно – офицер, лейтенант, что ли, и с ним медсестра. И он один отстреливался и их останавливал. Но я, конечно, потом видела, как медсестра в воду вошла, что-то он ей сказал – и она поплыла вниз по речке. А там густые такие кусты, под кустами её так не видно было. Видно, он ей приказал… увидел, что погибнет – и чтобы она ушла. И сам – до конца. Конечно, его там расстреляли из танков. Вот такое было первое впечатление о войне, очень тяжёлое.

А мост этот взорвали – наши?

Позже – да. Не при мне, я уже не видела.

А как Вы узнали, что война началась?

Как мы узнали? Да никак. Мы ещё готовились к экзамену даже, сидели, а уже шум пошёл по радио, когда выступал… Молотов, по-моему, да? Вот тогда мы узнали. Но мы ещё не понимали, тишина, ещё ничего не было. А вот когда первые бомбардировщики налетели, это… как назывался самый страшный… «Штука», вот он… пикирующий до самой земли – и выл, страшно выл. Было страшно, конечно.

Говорят, что был период безвластия, когда красная власть убежала – а немцев ещё не было. Что там было?

Вот пролетели, побомбили. Сначала было тихо, потом через пару дней началось. Пришли немцы. Но уже, конечно, все были эвакуированы. У нас кругом леса: кто надо – уже ушли в партизаны. Всё уже было, наверное, подготовлено: базы и всё прочее, мне кажется… потому что ушли в лес многие, особенно партийные. Ушли на Киев, отступали. Кто отступал, кто остался вести борьбу партизанскую.

А магазины – грабили?

Всё разграбили, ничего не осталось! Остался один магазин, где были беретки. А так – ничего не было. Конечно, город разобрали. Было первое страшное тоже впечатление, я не видела, я туда не пошла в центр. А кто был – было два художника, ребята ещё молодые, два художника хороших. И они, видно, что-то немцам вредили. Их поймали на чём-то – и вешали в центре города сразу. Вы знаете, разные были такие тяжёлые вещи. Они так гордо, говорят, умирали. Попрощались друг с другом, обнялись, каждый встал перед своей верёвкой – и молчали, гордо стояли. Это первое такое было впечатление, тяжёлое очень.

Когда власти не было – как себя вело население?

Я в центре не была. Меня отправили, недалеко от нас стоял хутор, и там сестра мамина, тоже учительница, и её муж – они там вели школу. Вот это семь километров. Так что я многого не видела, это мне уже рассказывали. Но я знаю одно: у нас был преподаватель… вот как предатели выявляются!

Был преподаватель, он вёл Конституцию и историю. Историю плохо вёл, я сейчас это, уже потом, поняла, а Конституцию – если не скажешь «Пид солнцем Сталинской Конституции», ставил двойку. Мол, такой верный, да? Как только немцы вошли – все глаза раскрыли! На трибуну вышел: «Треба боротыся с жидо-большевизмом!» Ну, Вы можете представить?! Сразу. И сразу он работал там при гестапо. И людей, наверное, выдавал, и что угодно. Вот такой был момент тоже.

А почему Ваша семья решила остаться, а не уходить в эвакуацию?

Вы знаете, может быть, не успели. Я пошла, я сама ходила семь километров, я побежала к тёте. Дом оставить со всем – на разграбление? Ничего же не могли взять оттуда. И не могли бросить. Всё-таки там дом был хороший, на две стороны. Потом за стенкой – это так: на полстороны наша сторона, а там сестра папина с семьёй. Там были Галя, Настенька, мальчики. И Галя была калека, она перенесла гнойное воспаление, колено у неё не сгибалось. И ходить, убегать – она не могла. И оставить их тоже папа как-то не смог, потому что девчата и его старенькая мама была, наша бабушка. А деда нашего уже не было, он умер от язвы. В семье были я и брат старший: он 1920-го года, а я 1924-го.

Его призвали, когда война началась?

Нет ещё. Ещё не было ему. Потом – он был близорукий от рождения. Носил очки. Но потом, когда я пропала и про меня не знали – папа, мама и брат пошли добровольно в армию. Когда наши уже отбили немцев: это был 1943-й или 1944-й год. Уже Житомир освободили – и они сразу пошли в армию.

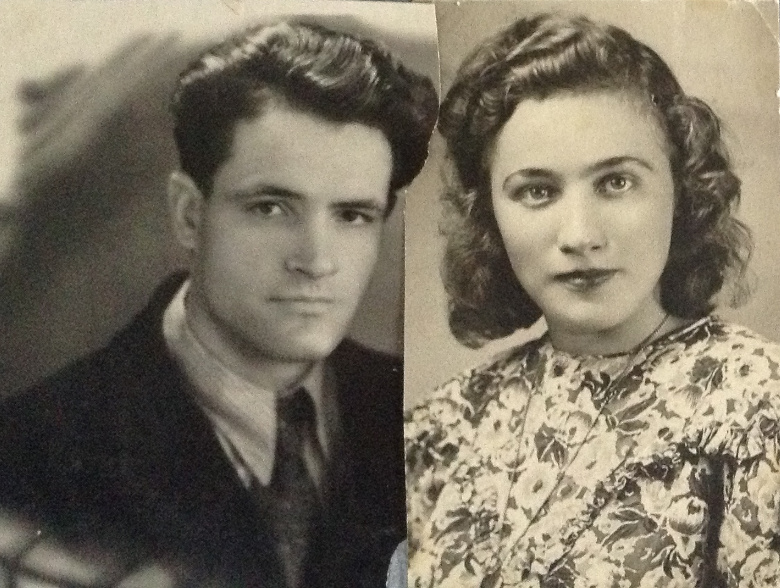

Их даже сперва не принимали, но потом отца взяли, и он руководил военным оркестром. Брат тоже там был, он играл тоже на всех инструментах. А мама при штабе была. У меня есть карточка, как они в военной форме, когда они вернулись.

|

Родители и брат Лидии Борисовны Гиренко |

Как первого немца увидели?

Я увидела не немцев… мы так немножко дальше от центра жили, а они там по центру больше колошматились. Ну, я только видела, как мотоциклами приезжают в педучилище. Педучилище было красивое, они там делали ремонт и сделали там какую-то, не знаю, что там у них было, какой-то штаб потом. Первое впечатление для меня, как вели колонну евреев на расстрел. Вы знаете, до сих пор…

Расскажите, как это было? Вообще, евреев много было в городе?

У нас много. У нас было шесть тысяч украинцев и семь тысяч евреев. У нас курортный городок, они прижились. Но мы все хорошо жили с ними, я не знаю, ничего не могу сказать… у меня самая лучшая подруга – Рахиль Серебриель была. Обе мы отличницы, обеих нас посылали отдыхать как-то.

Дедушка наш врач был, но он всегда булочки пёк. Так каждое утро их дедушка к нему заходил – и он ему всегда свежие. Дружили, просто дружили. Вот так – наш дом, и уличка была, так там одни евреи как-то жили. Она такая аккуратная уличка была. В школе же было много еврейских детей. Все учились хорошо: между прочим, они не глупые, умные ребята были. У нас один Яша – и спортсмен, и умный такой, помню. Десятиклассник. Вот все жили нормально, я должна сказать.

Когда, что Вы видели с этой колонной?

Проходили мимо нашего дома в другую улицу – и шли на выгон. Там была такая круча, спускалась, и потом такая площадка. Там вырыли большой котлован – и там расстреливали. Знаете, с детьми, с вещами. Им сперва сообщили, что их отправят куда-то. Это уже потом я узнала, люди сказали.

Какой это месяц был?

По-моему, июль. Уже 1941-го, прямо сразу, практически. Да, месяц прошёл. Июль в конце – или начало августа.

И мы то место знаем, и люди, которые там жили – в домах вокруг этой площади – говорили, что земля шевелилась, как убивали.

Но первые – это ужас был. Да, первые, как ворвались – в дом зашли, а у брата было такое по спорту, такой спортивный знак, и там, конечно, была и красная звезда. Так сделано, по-советски. Красивая такая была. Хорошо, что папа знал немецкий всё-таки…

Пришёл – «Коммунист, коммунист!»: за этот значок. А папа говорит, что не коммунист, это спорт, спорт, понимаете? Спорт. Ну, как-то ничего. «А, – говорит, – ты говоришь по-немецки». - «Да». Не тронули, пошли.

Разные были немцы, я Вам скажу. Вот я шла, бабушка меня провожала от тёти с этого хутора домой, и эти лётчики. Мы говорим, что лётчики и врачи ненавидели – они относились уже совсем по-другому. Они там набирали воду – я прохожу, а бабушка сзади бежит-бежит: «Лилечка, возьми платочек, надень на голову, а то нимцы подумают, что ты евреечка, да сгубють тебе». Переживала. У меня вились волосы. И я боялась, но пошла. Тогда подходит какой-то один лётчик, несёт воду. Это с колодца. Вдруг остановился: «Фройляйн». Что-то сказал вежливо так, пропустил… дорогу – показал, что пропускает, всё вежливо… не тронул, ничего, не оскорблял, ничего. Это из лётчиков. Вот я запомнила.

Потом началось самое худшее. Что началось? Начали комсомольцев выискивать. Это уже был сентябрь, наверное. И многие предавали, что «той – був», «той – був». Разные люди были. Мне повезло не попасть под эту марку (я была живая такая, спортсменка тоже была в то время). Мне было как-то 14 лет, была Спартакиада, а я, так, как и мама, тоже в школе работала, так я везде просувалась, меня никто ниоткуда не выгонял. И что Вы думаете – я заняла на Спатакиаде 16-летних, уже старшеклассников, второе место! И меня наградили: 9 томов Ленина и отрез шерстяной на платье.

Ну просто прекрасно!

Да, это было. Цирк прямо. Ну, ничего, я читала кое-что, когда в институте училась, читала, никуда не дела, это было свято.

А к 1942-му я уже говорила по-немецки. Я хорошо училась, и там с папой другой раз начинали мы немножко: придётся же когда-то, что-то. Так чтобы хоть понимать, что они говорят. А – искали комсомольцев и забирали. И меня тоже вызвали, у них был такой по работе… арбальс… Рейхсарбайтсамт. Да, такая специальная.

Там был страшный немец. Громадный, злой какой-то, пухлый такой. Говорили, что когда отправляли детей на работу, так он следил за этим. Один мальчик убегал – он его поймал и скрутил ему голову насмерть. Схватил, задушил и скрутил голову. Страшный.

Вот я пришла, вызвали меня. И говорит, значит: «Пойдёшь переводчицей на фабрику». Но это было самое худшее, чтобы я у немцев переводчицей работала: ни за что!

И стояли две немки. Я тут же наврала, но так уверенно! Я говорю: «Я не пойду». А он говорит: «Нет, пойдёшь». Я говорю: «Я не пойду, я уезжаю». Вот тогда я в Житомир убегала. «Нет, пойдёшь». - «Не пойду», – говорю. Он на меня. Я говорю: «А я там буду работать в комендатуре, меня туда пригласили». - «Это правда?» Я говорю: «Правда, можете позвонить». Так уверенно, конечно. Он не позвонил – и ничего, остыл.

А сзади девочки, немки, его секретарши стояли. И – ко мне: «Не говори с ним так». Но я так уже сказала. Мне повезло, видно. Я вышла оттуда – и сразу уехала в Житомир. И в Житомире была у одних хозяев, у знакомых.

Это – осень 1942-го года. В каком году уже в Сталинграде ставало плохо? К зиме. Всё правильно. Ну, я там работала на чурочной фабрике: чурки били, потому что не хватало бензина. Были такие машины, что чурки горели. Газогенераторные.

Я шла домой уже с работы, когда вижу – ведут колонну, в основном евреев. Но Вы знаете, так: врачей, музыкантов, хороших куховаров, которые их обслуживали – немцы оставляли до конца, не расстреливали. Для себя. И – этот строй. А навстречу ехала колонна откуда-то, там обшарпанные были машины. Там сидели наверху немцы, что-то везли. Все эти –какие-то такие в шапках, не одетые, как надо.

Они перекликались все по-немецки. И «наши» немцы заинтересовались. Они вели колонну – и этот, и последний, что в конце шёл, рот разинул туда и спрашивает: «Как там?» А те говорят: «Шайсе»… Извините за выражение. «Шайсе, плохо, холод, мороз». В общем, жаловались, что плохо.

И действительно, было плохо им, это видно было по ним уже, что это не те немцы, что были в 1941-м. А я заметила: они прошли, а тут ров такой, знаете, сбоку шоссе. Ров, лежит человек. Они прошли дальше, я подошла, он на меня такими глазами смотрит, какими-то такими жалкими. Я говорю: «Что?» Он даже немецкий плохо понимал. Понимал, но не так хорошо.

Я посмотрела, что они прошли – и только поняла, что он тяжелобольной. Он упал – и не заметили, потому что он где-то в середине колонны упал, а ров был более глубокий. Я его поднимаю, вытаскиваю оттуда, на плечо. Как там он на меня опирался? Я девочка худенькая… Но уже был близко домик, где я жила у этих людей. Я его туда завела.

Господи, как хозяева увидели: «Что ты делаешь?! Нас всех повесят! Что ты привела сюда еврея, которого гнали на расстрел?!» Они забрали все шмотки – и удрали на село. Каже: «Что хочешь роби», а сами удрали. А что мне делать?..

Я его завела, положила на кровать. Он сразу то терял память, то приходил, то терял память, то приходил. Под вечер начали стучать в дверь, на постой. Ходили немцы: те, что на постой распределяли новых, что приехали. Видно, они остановились в Житомире, чтобы передышка была, как говорится.

А я вышла и говорю: «Сюда нельзя». Они: «Варум?» Я говорю: «Потому что я работаю в комендатуре, это моя личная. Мне дали эту квартиру, как работнику». Врала напропалую, но везде сыграло. Я говорю: «Нет, я не пущу. Тут не разрешается». Ну, если я в комендатуре военной работаю и по-немецки говорю – они оставили. Оставили, пошли.

Я захожу, а он, бедняга, с кровати – видно, сообразил – и полз к двери, которая выходила во двор на другую сторону домика. Он понял, что если меня засекут, то и он пропадёт, и я. Всё-таки сообразил.

Я никак не была в курсе его дел, но поняла только одно: он был композитор Будапештской консерватории. Работал в Будапештской консерватории.

То есть – даже не местный, из Венгрии?

С Будапешта, венгр. Венгерских евреев привозили. Они за собой возили, он музыкант, видно, был очень хороший, играл.

Что дальше делать? А у нас, когда кто нас спасал и очень хорошо относился – это словаки. Это была Чехословакия – и они разделились потом. Словацкая кавалерия зашла в наш городок. Был полковник – и с ним и гусары. Как они помогали людям!

Вот они в этот магазин зашли, там только были беретки. Они все беретки забрали – и всем девушкам раздавали, цветные. Потом они помогали и питанием, и другое. Давали кушать.

Потом был у них один такой красивый кавалерист, Даниэль Гонта, вот я даже запомнила. Он даже тайком передавал партизанам, куда уходить, куда немцы собираются. Они их тоже заставляли идти против партизан. Сами-то не очень шли в лес. Помогал. Так его хотели немцы расстрелять, пронюхали что-то. Но словацкое руководство сказало, что «мы будем его судить в Словакии», и отправили в Словакию, и, конечно, никто его там не судил. Может, посадили для вида – и всё.

Так я что сморозила. Думаю: «Что делать? Как спасти его, человека этого? Что же я с ним могу делать одна?» Там стоял словацкий госпиталь. Прямо недалеко от нашего этого домика. Я туда иду, проходил там кто-то, я позвала и сказала: «Приведите врача». Привели врача, я ему объяснила обстановку и сказала: «Спасите». Рассказала, что у нас кавалерия словацкая стоит, что мы очень хорошо знакомы с полковником. А он нам показывал такие снимки, где немцы или вешали, или издевались. Я говорю: «Зачем вам?» Он говорит: «Как? Война кончится плохо для немцев всё равно. Надо будет на судах дать документы, свидетельства, чтобы знали, что они делали во время войны с людьми». Вот такие были.

И что Вы думаете? Он его взял, ночью перевели, пока никто не видел, и – туда, где лежали тифозные такие, туда немцы не тыкались. А потом как я знала, что он остался жив? Там лежала наша одна партизанка, учительница, которая связь держала через моего отца. Отец помогал, ну, как он помогал партизанам, он там не воевал, но он им писал объявления. Он красиво оформлял… музыку написал, песню написал партизанскую. Вот таким способом.

Потом же спалили дом наш. Что-то, видно, кто-то донёс, перестрелка была, спалили дом. Красивый, и пианино погибло, сгорело, всё. И тогда, значит, они пошли в армию, это я уже сказала.

А Вы ещё говорили – Вы узнали, что он жив остался. Партизанка та сказала?

Он, когда уходил, взял фотографию. Вот такую, только маленькую. Вот там у меня взял – и ходил и спрашивал: «Кто знает эту девочку?» А она увидела: «Да это же Лиля!», – говорит. Так она приехала и сказала: и про него, и что я живая, видимо. Мама же не знала тоже: где я, что я? В Житомире – как, что я?

А самое тяжёлое, как я оттуда уже ушла с Житомира на аэродром. Когда это всё с венгром произошло, хозяйка сказала: «Если кто донесе из сосидив, что ты привела, всё равно хтось гавкнет. И ты тикай, и нам штось треба робити». Куда я?

На аэродром брали работников: там, на поле работать, убирать территорию там, вот такие. И я туда бросилась, в это Скоморофьево. Так название было – село Скоморохи, это Скомороховский был аэродром. Я туда пошла – и там работала. Там девочки уже жили и работали.

Туда пригнали, это был уже почти 1944-й год, военнопленных наших, русских солдат, много. Обвели таким вот забором и заставляли работать. Но их готовили куда-то дальше отвозить, в концлагерь. Они пока работали на аэродроме, там кое-какие работы были.

А мы как? Знаете, молодёжь – а там мальчишки были молодые. Так они, мы вылазили как? Когда зашёл на аэродром – никого не выпускали так, чтобы просто ходили. Нашли дырку такую под проволокой, и туда под проволокой вылазили – и могли уйти. И вот я как-то вроде там сзади с вахтманом говорю, а сама перекликаюсь с ними – и говорю, как им уйти можно, удрать. Где этот выход и как они могут отсюда выйти. И сказала, куда идти, на какие леса, через какие места…

И что Вы думаете – ночью ушло так до 25–30 человек! Но поднялся алярм, вахтманы дали знать – и в Житомир позвонили в Гестапо. И вот Гестапо вызвали сюда на расправу, значит. Что делать? Я крутилась-крутилась… едет один мотоциклист такой, сержантик какой-то, с коляской, везёт какое-то донесение. Я прыгнула к нему в коляску (пока шлагбаум поднимали, он остановился). Он: «Нельзя, фройляйн, нельзя». А я говорю: «Мне только хоть немного! Провези, а я там вылезу – и всё». Они были, лётные – более спокойные... знали, что мы там работаем. И мы только выехали вот так – а оттуда мчится машина с Гестапо. И врезалась прямо в наш мотоцикл! Может, и нарочно: увидели, что мотоцикл почему выезжает…

И меня сдавило. Так сдавило, что больше я ничего не помню. Меня завезли, говорят, потом в Житомир, довезло само Гестапо даже. Сказали мне сделать что-то так, чтобы я говорила, чтобы меня допросить можно было. Они подозревали. Может, вахтман тот сказал, что я стояла, крутилась тут. У меня были сломаны рёбра, диафрагма треснувшая, кровоизлияние внутреннее – и вот тут перебито было, а тут не перебилась рука, но удар сильный. Трещина в плече.

И привезли назад на аэродром. Там санитарная часть была, туда положили и поставили одного дежурить, пока я приду в себя, чтоб допросить. Я два дня была без сознания, а на третий день начала приходить в себя. И вдруг подходит врач. Так мы знали уже там врачей, там же работали. Он подходит ко мне: «Лили, ты мёртвая. Ты понимаешь?» Он не знал, как я понимаю. «Ты мёртвая. Гестапо, Лили, Гестапо». Он мне несколько повторил: «Ты мёртвая, закрой глаза». Я поняла, закрыла глаза.

Прошло какое-то время, открывают двери, этот гестаповец спрашивает: «Ну как она?». Я поняла. Он говорит: «Она умирает, она не приходит в себя, у неё большое кровотечение. Она умирает, я ничего не могу сделать». Тогда он чертыхнулся, говорит: «Сам выбросишь её!» – и уехал.

Чтоб Вы знали – врачи и лётчики часто ненавидели Гитлера и его окружение. Если они были из более благородных семей – они не терпели: они считали, что это выродок какой-то пришёл к власти. И они, когда как-то получалось, что в ресторане одновременно сидели или в кафе – то иногда такие драки были с этими! Не с простыми немцами, а с Гестапо. Драки были – как говорят, еле разводили!

А я потихоньку начала приходить в себя. Но отправлялся уже поезд с этими военнопленными – и меня не знали, куда деть: туда к ним – и на Дойчланд, в концлагерь? И это я выкрутилась. Мы приехали так. До границы с Германией – были, знаете, охранники очень такие вредные. Когда переехали границу – Вена. Первая – Вена. Приехали в неё. Там совсем поменялись составы. Эти – уехали назад на фронт, видно. А тут поставили таких уже, стареньких, пожилых, что уже последние годы брали.

Я смотрю – у нас уже такой стал старичок какой-то там. Подхожу к нему и говорю: «Я хочу пить». Он дал чайник, так посмотрел на меня что-то, посмотрел: «Иди, налей чаю горячего, иди за кипятком». Я – как пошла, так и не вернулась.

Хорошо, что уже владела немецким. Стоят два поезда. Я подошла и прочла: «Поезда для отпускников». Два. Подхожу к первому – а там стоит такой вот северный немец. Злой. Я говорю, начинаю врать… всю жизнь врала немцам. Говорю: «Я фольксдойче, откололась от группы. Я должна догнать. Возьмите меня. Куда вы едете?» А они – туда, вглубь. «Я поеду, я там найду». Он: «Нет. Сейчас я отправлю поезд, пойдём в комендатуру – и там скажут, куда тебе надо. Стой тут». - «Ну, – думаю, – я тут не выиграю».

Я – давай, пока он там распоряжался, ходил – раз! – и ко второму поезду. А он уже гудит, уже вот-вот отправится. Стоит такой венец. Я ему говорю: «Битте». И опять говорю, что я фольксдойче и отбилась от группы, и мне надо уехать. Он на меня тогда: «Что я с тобой должен делать?» Говорю: «Возьмите меня. Я поеду, я там найду их. Они поехали туда, на юг». И что Вы думаете, говорит: «Я тебя посажу, но – смотри, чтоб не высовывалась, а то мне будет плохо. Я тебя посажу там, где… - он сказал, был генеральский вагон, что ли, но генерала нет. - Можешь – туда. Но, когда что – прячься».

Так я там доехала до конца, почти за Мюнхен, Аугсбург там был. Далеко, прямо до самой почти французской границы он ехал. И уже ехали и другие люди там по центру. Я вышла, спросила, где тут администрация. Меня завели, я сказала тоже, что я отстала, пошлите меня на работу. Кушать надо.

И вот там меня послали к одному, он был форст-антман. Он был начальником большого участка леса. То есть, не простой егерь: он форст-антман! И он был наци, конечно, то есть партийный босс. Он командовал большим – не просто маленьким – лесом, а целый форст-антман, как Вам сказать – это был гебит целый. Так что это не простой был начальник.

Двухэтажный дом такой большой стоял на горе, там лесничество. Поставили туда работать. Там действительно у них в доме не было работницы, а там и не было ещё никаких наших людей, распределяли больше на фабрики, на заводы тяжёлые. Ну что ж? Я попала в семью. Хозяйка была очень хорошая, она была из бедной семьи. Она рассказывала, что у раньше него была жена тоже очень высокопоставленная, но она умерла.

А хозяйка была очень красивая, хорошенькая, дочь мельника местного. И он на ней женился. Он так к молодым женщинам был охоч! А потом они ко мне, я не могу сказать, чтобы относились плохо. Я хорошо работала, я была живая. Она удивлялась, я была очень худая тогда. Жрать-то нечего было сначала.

Так поехали за мукой, тяжёлая повозка. Взяла ещё одну немецкую девочку, Уршель такая была, чтобы помогала, соседская. Ну, она сама не могла уже тащить, она была уже трошки в возрасте хозяйка. А я – такая худая – взяла эту тачку, и давай – вверх! Она посмотрела: «Лили!» А там мешки были. «Ничего, это русская закалка, мы привыкли работать». И я вытащила. И она ко мне начала ещё лучше относиться, что я так работаю, слушаю её…

Но что в этом было? Это был маленький местный городок Ветенхаузен. Там был огромный монастырь, огромный. Туда приезжали прямо от Папы Римского, проповедовали что-то, лекции читали. Там профессор был. Говорили, что он якобы был личный ученик или друг профессора Рентгена, который рентгеновские аппараты выдумал. Он был очень культурен.

Первый раз хозяйка сразу сказала: «Вы некрещёные, вы дикие в России». Я говорю: «Я крещёная была». Когда-то маленькую покрестили. «А, – говорит, – вы некрещёные! Мы тебя тут правильно покрестим в монастыре». Так я пришла к профессору – и удивилась: у него Достоевский стоял, у него стоял Лев Толстой и Тургенев. Он меня расспросил – и удивился, что я уже учительница. Он очень, знаете, начал ко мне так ласково относиться, между прочим. Он сказал: «Монашки будут с тобой заниматься. Ты изучишь немецкий язык, изучишь машинку немецкую и быстрописание». Стенографию.

И они меня учили. И они так меня жалели! Там были даже графини. Такие большие взносы делали, когда поступали! Это был очень какой-то знаменитый монастырь. Церковь была такая красивая – это не сказать…

Вот он мне дал катехизис: они там католики. А я уже молчала. Катехизис, второй раз покрестят… ну что же, Богу так угодно. Я просто молчала, но – так и не пришлось.

Он гулял, хозяин мой этот, Макс. Его все в селе не любили. Он хотел в монастыре поставить войсковые части. Они были возмущены, все верующие. Но он мог любого засадить куда угодно.

Но самое главное – то, что хозяин мой – подгуливал. И ходил со своей племянницей. Там в лесу у него был домик. Хозяйка знала или не знала, но ей никто ничего не говорил. А я –заметила, когда зима была. Это с 1944-го на 1945-й. И я видела, как он на лыжах туда – и она туда, эта девчонка. Ну, бессовестная. Быть племянницей – и так обманывать тётю свою – это вообще. Но я сомневалась, что делать…

Если бы она меня не обидела, может быть, этого бы не произошло. Но я как-то шла от дома моей хозяйки к её другой племяннице. По её сестре племянница, Анечка. Та хорошая была девочка: приходила, помогала тоже своей тёте. Они дружили. Жили ниже. Эта на горе, а та – под.

Там такой городок маленький, но в центре всё равно – гостиница (маленькая), бар (маленький), где пиво пили приходили люди, а церковь – так вот влево.

Я проходила мимо – а меня уже все знали. Молодёжи, между прочим, там не было больше. Ни русских, ни украинцев: я заехала в самый тупик. Французская граница уже на носу, и Шварцвальд там же вот этот вот.

Я прохожу – а она вышла, увидела меня. Или ревновала, или я не знаю – вышла и кричит: «Дум, русише швайн». Ах, как она сказала «русише швайн», как меня что-то как ковырнуло… знаете, уже когда я там работала – он тоже так ко мне относился. Другой раз даже зацепить хотел, а я всё отскакивала. Так он всегда ко мне плохо относился. И как видно, что-то они иежду собой про меня говорили, потому что – «русише швайн».

Знаете, я не помню – вот до сих пор я не помню, что со мной случилось. Уже накипело всё. Я как зашла во двор, как я схватила её, как начала её дубасить. Правой рукой: «Это тебе за «русише швайн», левой рукой: «Это тебе за фрау Терезу». И ещё: «Это тебе за «русише швайн», это тебе за мою хозяйку», немецкая проститутка!

Как выбежали там какие-то… её мать, наверное, тётка, там целая группа женщин. Они что-то делали по хозяйству. Я только помню, что сито держала хозяйка – и как трахнула мне по голове! Это сито мне надели, но я не сдавалась. Я его сбросила – и продолжала дальше. Ну что ж? Вы знаете, я потом только сообразила, что меня же повесят. Побить немку – это вообще было. Этот – как говорят – пик.

Я прихожу, я вернулась, уже к Ане не пошла… слышу: ругаются. А я же сразу сказала хозяйке, когда это узнала. И она кричит: «Всё селение тебя боится. Никто мне не сказал, что ты на это способен. Она, русская, приехала – и она не побоялась! Если они все такие, вы их не возьмёте!» Это – были слова, клянусь, хотите – повесьте меня. «Когда все такие, – говорит, – что не боятся – то вы их не победите!» Вот так было.

А мне куда деваться? И она сказала: «Не тронь её, потому что всё селение встанет на дыбы». Пока он не трогал. А что они сделали? Узнал профессор, узнали сёстры, монашки. Они сразу собрали 200 марок – и профессор дал мне их на дорогу. А хозяйка – и гуся, и всё сделала – и отправили.

Как раз племянница их, ещё одна, приехала – и ей сказали: «Завези её к матери». У той семьи далеко от этого места был маленький ресторанчик, хорошего типа такого. Туда такие хорошие люди собирались! Отправили меня на поезд, и эта девочка их, племянница, везла меня. Довезла туда, до своих.

А она сама работала на тяжёлых заводах, где-то там секретарём. Они назывались «заводы», у меня записано, есть, только сейчас в голову не придёт. Они даже делали к этим ракетам ФАУ-1 и ФАУ-2 детали. Завод очень большой.

И я сначала остановилась у этой сестры моей бывшей хозяйки. У них ресторанчик. Как раз вышла замуж одна из официанток, и она говорит: «Хорошо, что ты приехала. У меня Мария вышла замуж, заменишь её, поработаешь». И я работала. Я работала у неё, и так хорошо, и они ко мне относились хорошо. Сначала – так с опаской, да? А потом хорошо относились: увидели, что я работаю, ничего нигде не беру…

И она говорит: «Оставайся, Лиля, мы тебя замуж тут выдадим. Вот я Марию выдала замуж, и тебя выдам. Заработаешь на своё приданое». Но у меня другие мысли были, я хотела добраться туда, где русские наши люди, чтобы потом можно было домой вместе ехать. Ну что ж, поработала я, и таки я поехала. Но там тоже ходила, как по конвейеру. Такие анекдоты про Гитлера рассказывала! Они все хохотали – но ни один не выдал.

Какой-нибудь вспомните?

Дам пример. Говорю: вот, теперь трудно стало. Все говорят: ой, трудно-то, и в разоре... Я говорю: да, трудно… А вот, говорю, Гитлер, Геринг и Геббельс уехали в горы, в Австрию, где коровы хорошие. Там я уже забыла, как это слово называлось, «гамштрон», то есть – побираться. Они пришли – и вот видят: сидит хозяйка какая-то, доит чудесную, большую такую, породистую корову. И они хотели, чтобы она дала им больше продуктов, и начали к ней: «Вот, у вас такая хорошая корова, вы такая хорошая хозяйка». Она говорит: «Да, потому что у меня корова тоже хорошая очень, потому что она арийской расы». Гитлер возмутился: «Как арийской? Это люди могут быть арийской расы, немцы. Что вы так про корову?» - «А как мне её? Как вы смеете так о моей корове говорить? Посмотрите: у неё глаза Гитлера, мауль Геббельса, а живот Геринга». Говорит: «Она арийской породы самой высокой». Ну, хороший анекдот, точно. Все хохотали до упаду, но никто не выдал.

Я не знаю: или мне везло на людей, или… я не знаю. И потом начали приходить… хозяйка заработала очень много, потому что все хотели посмотреть на «эту русскую».

Там не было наших. А вот потом я поблагодарила их и сказала: «Я хочу к нашим». И эта Эрна (вот, вспомнила имя!) – она ехала на свою работу, и взяла меня туда. Ну и что же, что там бараки. Но я была рада, что там наши ребята.

|

А это где были заводы?

Фридрихсхафен. Это далеко. Это прямо рядом французская граница. Я Вам покажу, там Бодензее – и уже Швейцария с той стороны.

А когда освободили – я работала уже в военной миссии по репатриации при СНК СССР. Они меня взяли. Вот путь у меня!

Там этот завод бомбили страшно англичане и американцы: просто ложили ковёр. Это ужасно. И был громадный бункер. Как-то была очередная бомбардировка – ну, очень страшно было. Все наши тоже прибежали к этому бункеру. А стоят охранники: «Вэк, вэк»: не дали туда сойти. Только немцев пропускали.

А стоял какой-то странный немец, такие глаза у него… Говорит: «Вы детей не пускаете. Это стыдно, Бог вас накажет». Видно, верующий какой-то. «Мы все перед Богом одинаковы. Пустите детей». А те: «Вэк». И даже его так вот отбросили: «И ты уходи, дурак, ненормальный, фрикте, вэк».

Куда нашим деваться? А уже несколько раз бомбили. Наши по этому двору разбежались, кто в кювет, кто в яму там уже после. И позапрятывались, кто за какие-то там обрушенные такие навалы какие-то. А бомбардировка пошла страшная, и попадали и в завод, и по территории, и немцы все попрятались туда в бункер. А когда прошло – вдруг тишина. Тишина – и только наши вылазят: кто с той дырки, кто с этой дырки, кто с ямы. И я вылезла из ямы. И мы приходим – а бункера нет. Все, кто был в бункере – все погибли. Огромная бомба какая-то, тонная. Я не знаю, но так предполагаю теперь.

Когда добежали до завода – он весь не пострадал. Как-то не попало. Может, там часть только погорела. А тот немец опять подходит, тоже живой остался. «Я говорил: Бог накажет»…

А освободили нас – французы. Это была французская зона оккупации, и нас освободили корсиканцы. Интересно шли. Вот когда они входили – был парад первый. Первый шёл баран учёный. Он шёл ровно, повернулся так – а за ним охрана барана. Знаете, эти пики, эти чалмы красные… Так интересно. Выстроились, а потом уже все другие. Так вот это с Корсики, называли их почему-то корсиканцы – там было много их.

Вот так я попала туда. А туда приехала наша миссия, я пошла сразу: там было уже и немного наших. Югославы были. Когда говорили, что мы русские – они прямо всё давали, что-то старались подарить, очень хорошо относились югославы. Ну, и там уже я попала в военную миссию, взяли меня работать.

Я уже знала немецкий, знала по-французски… На ходу хватаю языки. Знала русский, знала польский, могла и так и так. В общем, я им подходила: была такая ушлая, сообразительная. Если я прошла такой путь – я считаю, или мне Господь помогал, или моя голова сама работала. Я знала, когда и что и как. Кроме этого случая, что я побила немку. Но я не могла ей простить. Чтоб такая гадость – да ещё меня… так я не могла этого простить!

Какое было в советской миссии отношение к угнанным?

Я не могу сказать, что плохое. Не могу. Меня – приняли, и очень ко мне хорошо относились. Как к ребёнку. Я ж была худенькая. Но задания выполняла и даже тяжёлые, где уже разведка работала. Я была девочка, а всё понимала по-немецки. Могла куда угодно попасть – и всё узнать. Я им сделала несколько дел, решила.

Там было где-то 86, по-моему, орденов собрано, в каком-то музее. Вот кто-то им сказал, что где-то есть. Они говорят: «Надо искать». Вот я узнала, где этот музей. Нашла. Там поговорю, там поговорю. Делала им многие такие задачи небольшие. И они со мной очень хорошо обращались.

А с немцами другой раз вот разные были. С немцами всё-таки неплохо. Меня поставили, на квартире стояло два инженера. Он инженер – и жена. У них детей не было, кто-то погиб на фронте. Они ко мне очень хорошо относились. Но когда нашим что-то надо было, за мной приходили. А он старенький уже был, хозяин. И они его, значит… какой-то один подошёл – и ногой так, знаете, в спину, наш лейтенант. А я с ним сцепилась. Я говорю: «Не надо этого делать и показывать, какие мы, русские! Это нехорошо. У него тоже погиб кто-то на войне. И они относятся к нам нормально». Я говорю: «И что старик тебе сделал? Если бы он был солдат!»

Я заступалась. Нельзя так, уже когда всё кончилось. Между прочим, когда уже всё кончилось, можно было ходить ночью. Я раз переходила с квартиры на квартиру с чемоданом, и он был тяжёлый. Подошёл вдруг немец ко мне. Не солдат, а просто немец подошёл: «Фройляйн, вам тяжело, дайте я помогу». Я сначала испугалась. Довёл до дома, пожелал спокойной ночи – и ушёл. Так что, понимаете, когда кончилось всё – они сами вздохнули, что на этом уже конец мукам. Их же как бомбили, сколько погибло…

Так что интересно эдак присмотреться к жизни.

А потом, когда я работала на заводе – разбили завод. Нас поместили – около него маленькое село было. Я попала к таким… старичок был, старушка и две дочери. У одной дочери сержант был военный, на войне погиб – и потом она стала сама, и другая сестра сама была [Сама – в значении «одна, сама по себе, одинокая». – Прим. ред.]. Они, когда я сказала, что я русская – сначала испугались. А потом, когда посмотрели – я была голодная, но никогда к ним за стол не просилась.

Когда они били свинью или что – армия забирала все лучшие части, а им оставляли – так, фляки. Они были этим очень недовольны. Холодно было, топлива не было. А бабушка лежала больная, ноги больные.

Что я делала? Я работала уже, у меня, так как я понимала немецкий, счётная машина была. И около счётной машины я набирала эти карточки. Перфокарты. Это что-то новое было, мы в СССР ещё не знали это. Так во там всё-таки топили. И такие портреты висели: фигура – и написано «колин кляу» – «вор угля». И за это очень карали. А я ж вижу, что у них такой холод: я – его наберу. А ночью, когда вторая смена или ночная (работали мы по ночам), когда тихо, нет бомбёжек или что – то я наберу уже под утро. Все разойдутся, я последняя иду, обязательно я этого угля наберу – и тащу. Они: «Лили, тебя убьют, что ты делаешь?» Я говорю: «Бабушке холодно. У бабушки ноги больные».

Так они привыкли ко мне, без меня уже и не садились за стол кушать. Очень плакали, когда я ушла и сказала, что я уезжаю. Плакали, что я уезжаю. В Рафенсбург: там миссия стояла. Так что разно было, знаете.

Угнанные – все хотели возвращаться? Или – так, не очень?

Вы знаете, когда я в миссии работала, было такое. Там английско-французская зона оккупации, потом многие там были и лагеря, и даже французы были в лагерях. Они женились на русских. Голландцы были, женились. И забирали с собой. Но наши первое время забирали всех. Потом – видно, нет, потому что какой-то закон был…

Я была свидетельницей, как такой был домик и там их на верхнем этаже собирали, а потом отправляли назад домой. Так две девочки из окна выпрыгнули – и даже поломала одна ноги. Хотели удрать, хотели остаться.

С Голландии ехало две девочки, когда уже я возвращалась домой в этом поезде. Она ехала с ребёнком одна уже. Они вышли замуж законно. И эта, что хотела удрать к французу, законно. А потом пришла нота в нашу миссию. Это миссия по репатриации, но пришла нота, что «как так, законный брак», а мы забираем. Что «так же нельзя»! И было неприятно, неприятность большая была… не знаю, как потом поступали – но это я ещё видела.

Конечно, хотели остаться. А эти голландцы – одна с ребёночком… В поезде товарном не было ничего кушать. Для ребёнка – вообще ничего! Ну, он и умер по дороге. Заболел и умер. И уже проезжали Польшу, уже близко к нам – они вынуждены были на остановке на станции выйти и покормить в Польше это дитя. Восемь месяцев, такой красивый мальчик! Это ужас.

Конечно, было много и не очень хорошего отношения, знаете...

Ещё когда я в миссии работала – были лагеря, где наши прятались. Не хотели ехать – и прятались в лагерях других: таких, что уже там французы были хозяевами или англичане. И вот мы проезжали французскую зону оккупации, и английская, видно, попалась по дороге. Везли документы, которые… я не знаю, это секретные документы. Со мной были старший лейтенант и капитан. Я – как переводчик (они меня взяли с собой), и – шофёр. Вот нас четверо ехало.

В нас стреляли, по-моему, англичане, что ли. Вставали на колено, и – по машине: потому что машина неслась через их зону и не останавливалась. Они начали стрельбу. Но когда наши офицеры увидели, что мы погибнем, они сказали шофёру остановиться. Сами вышли, сказали: «Мы подойдём». К этим, там военные были. А нам дали такой приказ: «Мы пойдём, но вы не останавливайтесь. Рви, – сказали, – и доезжай. Тут уже близко наша зона». Вот так и случилось: они вышли, а мы так вроде стоит, не едем. А потом он как рванул, на полной мощности, и помчался! И действительно, через короткое время появился шлагбаум. Пробили шлагбаум – и остановился. И – такая гора. И вдруг в него попадает пуля. А те стреляли до последнего. Попадает пуля в шею – и вышла вот тут. Его – сразу! Я только с заднего сиденья на живот легла и взяла руль, когда он упал, чтобы держать ровно, чтобы машина куда-то не съехала. И так с горы как раз ехала, а уже в гору она не могла подняться. И вроде заглохла. А наши сверху бегут, наверху здание, штаб у нас там, всё. Бегут и стреляют. А я открыла дверь и кричу: «Что ж вы, гады, своих стреляете?» Разозлилась. Они сразу опешили, как прибежали.

Я сказала, что сейчас подойдут наши разведчики, а его забрали сразу куда-то в госпиталь или там я не знаю. Я так и не знаю, жив ли он остался. Он ещё жив был. А меня спросили: «Что тебе, девочка?» Я говорю: «Спать хочу». Ночью ехали. Я такая была уставшая! Они меня положили в какой-то кабинет на диван. В одежде я легла – и всё. Утром стучат. Открываю, говорю: «Зайдите». - «Вы уже встали?» Я говорю: «Да». «Можно вас на минутку?» Я говорю: «А куда?» - «Пойдёмте со мной», – говорит этот офицер. Свели меня вниз, я иду, вижу – группа стоит. Уже наш капитан и этот старший лейтенант там стояли. Я иду, они говорят: «Живая». Я говорю: «Живая». - «И не зацепило?» Я говорю: «Я не помню. Не зацепило, – говорю, – нигде вроде нет». Подошла и говорю: «А что такое?» А наши: «Посмотри». Они разошлись, я как глянула – как решето была машина. А меня даже не зацепило. Вот что Вы на это скажете?

Повезло…

Не знаю, кто-то охранял.

Это же всё дико страшно должно быть.

Конечно, было страшно. Вы знаете, аж холодно. Как это вот, или просто по молодости ты не сображаешь, что тут, что тебе грозит, или что, я не знаю. Или просто, Вы знаете, становишься какой-то как будто не свой, весь в напряжении – как будто вот как я била её, я до сих пор не знаю. Я себя не чувствовала, была в таком трансе. А потом я приехала домой – и всё нормально. Слава Богу, уже родители были, из армии пришли. Так что я очутилась дома.

Вы говорили, что, приехав в Австрию, представлялись фольксдойче.

Да, да. Фольксдойче – ехали многие группы в Германию. Знаете, тут такой вопрос: фольксдойче – они были немцы, когда приехали в Россию. А их даже отправляли не очень так, чтобы свободно. Они просились – и их отправляли. А что, в концлагерь тоже ехать? Их отправляли – это я знаю, что собирали в группы и отправляли.

А многие наши говорят, что когда немцы пришли, то появилась полиция из предателей, и что эта полиция была хуже, чем немцы. Что можете сказать?

Это запросто было. На расстрел часто «свои» ходили полицаи. Это я не видела так, не была при этом, но они ходили на партизан – это точно. Я – не стыкалась с ними.

Наши девчонки гуляли с немцами?

С немцами, Вы знаете… со словаками – гуляли, и даже некоторые по-моему и вышли замуж. С немцами – нет. Из моих подруг я никого не знаю, чтобы это произошло, честно говорю. Боялись, Вы что, это вообще было!

Сколько я с немцами разговаривал – а я опросил порядка 60-ти человек – все говорят, что с мирным населением у них были хорошие отношения. Это так?

Вы знаете, это нельзя сказать, что с немцами все мы были враги. Тыловые части – были разные немцы. Вот когда мама не знала, где я, что со мной случилось на аэродроме – так на постое стоял один немец. Он дал маме слово, что узнает. Он приехал, увидел меня, но я не могла поехать домой, потому что меня бы не пустили. И сказал ей, что я живая. И то уже было маме легче, что так.

Она потом меня искала по всей Германии, когда сама в ней в войсках была. Они уже зашли в Германию – и она везде спрашивала: и через разведку, и всё. Но нигде меня не было: я же была во французской зоне оккупации, далеко.

Пока Вы были в оккупации – информация о положении на фронте доходила?

Только от партизан. Слухи разные доходили, ну, и в 1943-м – уже всё. Два раза же Житомир брали. Первый раз не смогли, а второй раз взяли. Уже подходили, конечно же, слыхали. А у нас же кто-то и подпольно слушал. Партизаны, отец с партизанами общался через эту разведчицу, учительницу.

А там такой страшный случай произошёл. Я училась с одной… мама назвала своих девочек так красиво: одна из них называлась Траянда. Пошли они в лес по грибы или по ягоды… это уже потом мне рассказали, когда я вернулась и зашла в КГБ представиться, что я – вот она. Так они мне рассказали, что она пошла в лес с девочками. Другие как-то отошли, а вышли партизаны ближе к шоссе: видно, какое-то задание происходило. И они им отдали то кушанье, что взяли с собой. Были не очень голодные, видно. И кто-то донёс. Вот везде есть гадина. Кто-то донёс – и её расстреляли. Ни за что. Девочка такая красивая, ещё ребёнок, сколько там ей было, 16 лет… Расстреляли.

А когда я чуть не попала, меня чуть не повесили… У нас был такой театр, чтоб где-то молодёжь как-то спасти, вроде сделали театр, украинские пьесы ставили, пели там. И другой раз немцев приводили, солдат. И кушать нечего было, а кое-кому выдавали пайки. И я решилась пойти, так как я лучше всех говорила по-немецки, в комендатуру: попросить, чтобы нашим этим участникам дали, так как и немецкие солдаты же приходят на концерты.

Не дай Боже, как вспомню. Я зашла, но, слава Богу, тогда не было этого, настоящего Коха. Был гауляйтер всей Украины Кох – и у нас в Коростышеве тоже был Кох. Он страшно гордился, что он однофамилец. А его помощник был венец. Когда я зашла, был он, сидел. И вот такой пёс, и сразу – рррр. Я сказала, что вот так и так. И знаете, он сказал: «Хорошо. Мы выдадим вам талоны на кое-какие продукты. Там не такие хорошие, там пару, может, консервов, хлеб…»

Это страшно было: вот там я, эта собака, потом оттуда. А потом этот Кох зашёл – и когда мы после концерта выходили и шли домой, он с такой собакой проверял. Что-то он проверял – и пошёл, но сказал мне: «Иди вперёд». А сзади с собакой – он. Это я шла впереди – и меня так колотило, а он шёл сзади, обходил. Пустил вперед, бо боялся партизан, я так подумала. Если начнут стрелять – то меня первую. Вот так провёл, а потом уже, когда мой дом – он повернулся, говорит: «Иди».

Это какой год?

Это 1942-й. Было страшно.

Какое у Вас отношение к немцам в итоге?

Я там пожила, я же Вам говорила: разные немцы. Простые немцы – я же Вам говорю: лётчик меня, врач – спасли. Где-то ещё меня выручали… А в Германии – с интересом и нормально. Или я попадала – я же попала аж в Шваберлянд: до швабов. Они не любили тоже Гитлера, это уже такая страна была. Это север был такой, сильно такой… пруссаки, они такие. Неприятные были. А тут – рейнцы какие были! Они весёлые, они такие приветливые. Австрияки и швабы ко мне относились в этом селении очень хорошо.

А у Вас не было желания остаться?

Нет. Я всеми силами старалась поехать домой. Честно говорю. Можно было остаться, да и замуж можно было выйти. Уже когда Гитлера не стало, этих законов не было, что если берёт русскую, так расстреливали даже своего или садили в концлагерь.

Нет, это не моё было. Домой, и домой, и домой. Я чего пошла на завод такой тяжёлый? Первое, что я почувствовала – я легла спать на нары, там на нарах спала, и утром встала вся в вошах. А потом мылась – и не знаю… там, конечно, у хозяйки чистота была. То совсем другое было. Но – ехала домой, уже ехала.

Здесь, когда вернулись – какое-то было к Вам недоверие, подозрение?

Нет. За мной ещё… я кое-что сделала – за мной шло. Только в КГБ пошла, поговорили – и всё. Вежливо.

Ну, Вы всё-таки в миссии работали, да…

В миссии и в разведке. Работать приходилось, ничего не сделаешь.

Спасибо большое, очень интересно.

|

|

Гиренко Семён Андреевич и Лидия Борисовна |

| Интервью: | А. Драбкин |

| Лит. обработка: | А. Рыков |