- Если не ошибаюсь, вы родились в Казахстане?

Да, действительно, родился я в Казахстане. Но давайте начну чуть издалека. Мои дед и прадед жили неподалеку от Харькова. Но во времена столыпинских реформ, в частности, в 1910 году, когда переселенцам на восток давали большие льготы, они своей семьей, а также еще несколько их односельчан отправились в Казахстан. Земли неосвоенной там хватало, и они осели в совершенно молодом селе Апановка, что в ста километрах южнее Кустаная. Вот там я и родился в 1922 году, и там прошло мое детство. Но в 1929 году мы переехали в Среднюю Азию. Как раз в тот момент, когда в стране началась коллективизация.

У деда было пять сыновей. Самый старший из них – мой отец. Как у нас положено в таких случаях - ему хату строят, какой-то участок земли выделяют. Таким образом, в 1927 году отец обзавелся своим хозяйством и начал жить самостоятельной жизнью. Но уже через пару лет его хозяйство значительно окрепло. Появились две лошади, держали двух коров, ну и другой живности по мелочи.

Но когда началась коллективизация, это многих напугало. Честно говоря, многое тогда делалось не по-людски. Скот отбирали, лошадей. Доходило до того, что женщины с ведрами бегали на колхозную ферму к своим коровам. Они же не доены, мычат, так еще ведь и не пускали к ним. Конечно, это все малоприятно было, и отца это напугало. Потому в 1929 году он и решился на переезд. В Средней Азии в тот момент жили братья моей мамы, они и позвали нашу семью к себе.

Как приехали, отец сразу же устроился на работу. Но вот с жильем тогда все обстояло совсем плохо. Сначала мы поселились у моего дяди, но у него же своя семья. Потом переехали в другой дом, но и там ничуть не лучше. Мать все время в слезах, ну когда же мы станем жить в своей хате? Написали папиному брату на Украину. Обрисовали ситуацию – семья с четырьмя детьми мыкается с квартиры на квартиру. И вдруг от него приходит ответ – «Я вам купил дом»! Вот так мы и вернулись на Украину. Особенно обрадовалась мама - свой дом, свой огород, сад.

Только приехали, а в 1932 наступил голод… Впрочем, поначалу все было не так страшно. У людей еще оставались кое-какие запасы, и этот год выдался не таким страшным. А уже через год, в 33-м урожай вышел колоссальным. Я тогда работал на молотилке, и вы даже не представляете, сколько соломы я вывозил из-под нее. Только отвез и вернулся, а ее опять выше крыши. Тем не менее, было приказано весь хлеб вывезти. Прежде всего, в города. Необходимо было кормить рабочих в городах, чтобы бунты не начались. И вывезли все! Подчистую! Ну, а что делать, когда четверо детей? Отец пошел работать на шахту, которая находилась в 12 километрах от дома. Домой приходил всего раз в неделю. Принесет одну булку и все… И нас четверых с мамой спасла корова. Считай, питались только молоком да зеленью. Помню, как отправлялся в поля, где собирал дикий щавель и дикий лук. Раньше-то я и не знал ничего об этих растениях. Также в четырех километрах от дома был огромный колхозный огород, и дети его своим вниманием явно не обижали. Всегда что-то приносили и оттуда. Можно сказать, что нас это спасло. А вот мама наша сильно недоедала. Она даже пухла от голода.

Но в Казахстане же остались братья отца. Мы переписывались, и однажды они нам ответили: «Приезжайте! Здесь все нормально». И мы вновь вернулись почти на то же место, откуда уехали. По приезду папа сразу устроился на работу кладовщиком на ферму. Там была центральная усадьба, в состав которой входило четыре или пять скотоводческих ферм, уже не помню точно. На каждой по 300-400 голов скота. Вот только находились они довольно далеко друг от друга. Но содержать такое количество животных было вполне реально, поля-то в Казахстане огромные.

- А на Украине вы где жили?

Село Красное – это родина Прокофьева. Именно там родился гениальный композитор. (Село Красное Красноармейского района Донецкой области – прим.С.Г.)

- А в чем, на ваш взгляд, заключалась причина голода на Украине?

Голод, кстати, коснулся не только Украины. Это сейчас твердят, что ее специально заморили голодом. Но случился неурожай, и голод затронул не только Украину, но и Поволжье, и ряд центральных областей России. Да, Украина являлась одной из основных житниц страны, поэтому удар получился таким чувствительным. Ведь в Средней Азии выращивали свои культуры, а в Поволжье хороший урожай вообще вызревает только через четыре года на пятый. Так что в 1932 году урожай из-за засухи не удался.

Теперь вернемся к Казахстану. Школы на этой ферме не было. Только 1-й и 2-й классы. Что интересно, находились они в одной комнате. В 1-м классе – два-три человека, и во 2-м столько же. И на оба класса один учитель. К тому же, русских на этой ферме было всего пять или шесть семей. Все остальные – казахи. Отношения с ними были абсолютно нормальные. Еще мальчишкой я дружил и играл с ними. До сих пор помню, как мы резались в «нальчики», которые делались из овечьих костей. Выиграл – забираешь «нальчик» соперника, проиграл – отдаешь. Вот только учиться они не особенно хотели. Это потом уже советская власть стала их подтягивать. Поняли необходимость национальных кадров со средним и высшим образованием, поэтому льгот у казахов хватало. Даже с двойками их брали в институты и университеты.

А меня отец отправил в Семиозерку, это за 40 километров от нашего дома. Меня, 12-летнего, и моего брата Андрея, который был на полтора года моложе, поселили в общежитии центральной усадьбы. Нас там жило человек четырнадцать. Как сейчас помню, мы на втором этаже, а на первом жили немцы – мужчина и женщина. Именно они и ухаживали за общежитием, и за нами приглядывали. Готовили еду.

Пришел я в школу. Стали со мной разговаривать, но на тот момент я говорил лишь по-украински. У нас же в Апановке почти все были переселенцами с харьковщины, и язык преимущественно использовался украинский. А тут мне сразу дают диктант на русском. Ну, написал я его. Проверили… Приносит учительница мою тетрадь, а она вся красная. Помню, в слове «еще» умудрился сделать четыре ошибки. Понятно, после такой проверки в 4-й класс меня не пустили, и пришлось опять идти в 3-й. Впрочем, уже 7-й класс в центральной усадьбе я закончил с отличием и даже получил премию. Выдали мне тогда полное собрание сочинений Александра Сергеевича Пушкина, которое я храню до сих пор. Эти книги ездят со мной повсюду всю мою жизнь.

Закончил я, значит, семилетку и приехал домой. Что дальше делать? Отец хотел, чтобы я пошел работать, стал помогать семье. Он не без основания говорил: «У меня образование всего четыре класса, а живу не хуже других». Но моя покойная мама, несмотря на свою безграмотность, была категорически против. Она мечтала видеть меня, как она выражалась, ученым. Пределом ее мечтаний было увидеть меня учителем. В ее понимании люди, которым доверено учить других, это самые просвещенные и культурные люди в обществе. Вот она и видела во мне учителя и мечтала, чтобы я стал педагогом. Но отец в нашей семье считался непререкаемым авторитетом, и он предложил такой вариант: «Давай, поработай год, а потом поедешь учиться дальше». В этом тоже был свой резон. Все-таки в семье из шести человек трудился только он один, а его зарплата была не так уж и высока. На том и порешили.

Стал работать на ферме, но однажды меня вызвал директор и спрашивает: «Хочешь быть радистом?» Я без колебания дал согласие, хотя даже понятия никакого не имел ни о радио, ни о предстоящей работе. И меня отправили в Сулукуль на месячные курсы, где научили самым элементарным вещам: как включать передатчик и приемник, как их настраивать, вести передачу, прием и т.д. и т.п.

Вернулся, стал работать. Три или четыре раза в день связываешься с нужными хозяйствами, центральной усадьбой и передаешь туда-сюда распоряжения, данные и прочую информацию. Там же расстояния еще те, а телефонной линии еще не было, так что всю связь держали по радио.

А там у нас работал магазин, которым заведовал один казах. Что там с этим человеком случилось, не знаю, но директор вызвал меня к себе и с порога сразу заявил: «Парень, принимай магазин!» А мне только 15 лет… Товару уйма – от спичек и соли до пальто и шапок, других же торговых точек на ферме просто нет. Хорошо, рядом находились склады, на которых работал отец. Директор попросил его помочь мне, и после этого я согласился занять эту должность. А завмаг в поселке, скажу я вам, фигура значительная. Даже сам порой удивлялся. Со мной здороваются, мне кланяются, многие называют только по имени отчеству...

- Товары были только отечественные или попадались и импортные?

Какой импорт?! Только отечественные. Такого разнообразия, как в нынешних магазинах, конечно, не было и в помине. Тем не менее, на ферме никто не голодал. Сахар, мука и прочие продукты имелись в достатке. Тяжелее было с одеждой, но голым также никто не ходил. И все, что имелось в наличии, я выкладывал на прилавок. В общем, все складывалось неплохо, и я проработал там до 1938 года. Но настал такой момент, когда уже было необходимо уезжать, если хотел учиться дальше. И я на радость маме поступил в Кустанайское педагогическое училище.

Проучился там два года, но по всему чувствовалось, что время наступает тревожное. В Европе уже вовсю полыхала война. Наши войска вошли в Прибалтику, западную Украину и Белоруссию. Поэтому все больше и больше говорилось о войне, писалось в газетах. Мол, «… мы чужой земли не хотим, но и своей вершка не отдадим. А уж если свиное рыло сунется в наш огород, то получит по заслугам…» Повсюду расклеивали плакаты с призывами готовиться к защите Отечества. Постоянно слышались песни: «Мы смело в бой пойдем…», «Тучи над городом встали, в воздухе пахнет грозой…», и, мы были глубоко убеждены, что нет такой силы, которая смогла бы нас одолеть.

В это время по всей стране создавалась целая сеть новых военных училищ, в которые объявлялись комсомольские наборы. Подал заявление и мой младший брат Андрей. Он хотел стать артиллеристом или моряком. Но я его отговорил, сказал, что он еще слишком молод и всегда успеет.

А через какое-то время меня вызывают в горком комсомола и делают такое предложение: «Алексей, надо показать пример комсомольцам – подать заявление с просьбой направить в военное училище». К тому времени я уже был секретарем комсомольской организации педучилища, и как комсомольский вожак отказаться просто не мог. Тут же написал заявление…

Секретарь горкома подает бумагу: «Ну, выбирай, в какое училище пойдешь». А список-то немалый, и танковые, и морские, и артиллерийские, и какие хочешь, но я недолго думая сказал, что хотел бы в авиационное.

Просто в те годы была такая хорошая традиция. Когда в отдаленные районы самолетом доставлялись грузы, то там летчики поднимали в воздух передовиков производства. Вот, на таких покатушках я впервые и увидел самолет. И насколько популярна авиация в те годы была, объяснять, надеюсь, не стоит. Полеты Чкалова, Громова, наши летчицы на Восток отправились… После такого триумфа как не быть шумихе? Да и самолеты наши стали появляться. На всю страну тогда уже были знамениты машины Туполева и Поликарпова.

В общем, через неделю вместе с другими ребятами прошел все комиссии, и мне объявили, что я направлен в Ташкентское авиационное училище. На второй или третий день было приказано явиться с вещами на сборный пункт в готовности убыть к месту назначения.

Я дал домой телеграмму. Там всполошились и тут же выехали, но меня уже не застали. И если многих ребят провожали родители, родственники, то меня только один брат. Андрей, кстати, когда узнал, что я ухожу в военное училище, ужасно возмутился и обвинил меня чуть ли не в предательстве. Получается, его же я лично отговорил, а сам подал заявление…

Не скрою, на душе было тяжело и горько. Я совершенно не представлял, что меня ждет, хотя и думал, что неплохо бы стать военным. Но когда это случилось, я понял, что это надолго! Тем более об авиации я имел самое смутное представление, а тут еще такая обстановка… Перед отъездом я в последний раз зашел в педучилище и почувствовал, как защемило сердце. Все казалось таким родным и близким… Все ребята и преподаватели желали мне хорошей службы и успехов. Но для всех мой скорый отъезд стал большой неожиданностью. Кое-кто из учителей говорил: «Не лучше ли было бы это сделать после окончания педучилища?» Но как оказалось, не только мне, но и другим ребятам не удалось его закончить – шли большие наборы, и с нашими желаниями не считались. Надо было готовиться к защите Родины, и этим сказано все… В общем, все произошло настолько стремительно, что пока родители преодолели 100 километров до Кустаная, я уже оказался в Ташкенте.

Там в начале ноября успешно сдал все экзамены, и после месячного карантина уехал непосредственно в училище, которое располагалось в городке Чирчик.

- Расскажите, пожалуйста, про училище. Как строилось обучение, какие ребята вместе с вами служили, вообще, что запомнилось?

Училище было огромным – 2 500 курсантов, пять аэродромов, на каждом из которых располагалось не менее 20 самолетов У-2 или Р-5. Ведь новые самолеты Яковлева, Туполева, Петлякова, Ильюшина только начали производить, и они сразу же отправлялись в округа, прежде всего на западном направлении, и до нас на тот момент они просто не дошли.

Я попал во 2-ю эскадрилью, в 3-й отряд. Командиром этого отряда был капитан Волков. К нам он относился по-отечески, умел нас заинтересовать, увлечь, подзадорить, и мы, в свою очередь, изо всех сил старались его не подводить. Старшиной отряда был Заманский - хороший, спокойный человек. А вот командир отделения Поршнев не давал нам покоя ни днем, ни ночью. Без конца к чему-то придирался, поучал.

В связи с тем, что наша учеба начались с некоторым опозданием, занятия шли в очень напряженном режиме. Занимались буквально с утра до самого вечера, лишь с перерывом на обед. Под классы были приспособлены временно построенные помещения, все комнаты нашего клуба, и даже кинозал. И такой ритм учебы дал свои результаты. Изучать теоретический курс мы начали 1-го декабря 1940 года, а уже в июне 41-го года стали летать. Никогда не забуду, как я впервые сел в кабину самолета и совершил свой первый полет.

К выполнению задания готовился с особой тщательностью, суть которого сводилась к тому, что я должен был ориентироваться по местности и проложить фактический маршрут полета. Летел с опытным инструктором. В алюминиевом планшете - крупномасштабная карта. С карандашом в руке смотрю за борт и сличаю ее с местностью. День стоял жаркий. В кабине чувствовался запах бензина. Самолет побалтывало, и уже после нескольких минут полета я почувствовал, что меня начинает тошнить. Но продолжал мужественно выполнять поставленную задачу. Инструктор оглянулся на меня и, видимо, понял, что пора возвращаться, заложил крутой вираж и взял курс на аэродром.

В июне же начали летать на стрельбу, бомбометание и другие сложные виды летной подготовки. А уж когда узнали о начале войны, наша учеба стала еще напряженней. В перерывах между занятиями мы собирались у репродукторов и слушали последние известия, которые тяжелым грузом ложились на наши сердца…

И уже в августе мы почувствовали первый холодок войны – пришел приказ сформировать авиационную эскадрилью, укомплектовав ее самолетами училища, летчиками-инструкторами и курсантами. Командиром эскадрильи был назначен наш командир отряда капитан Волков, которому присвоили звание майора. Эта эскадрилья вошла в полк, который уже в октябре отправили на фронт. Но это же было самое тяжелое время – немцы тогда прорвали оборону под Смоленском и на полном ходу перли на Москву. И этот полк на Р-5 «сгорел» буквально за неделю…

После убытия этой эскадрильи поступил новый приказ - отобрать 20 наиболее успевающих курсантов, дать им дополнительную тренировку в полетах и направить в Фергану, где на базе училища летчиков формировался полк ночных бомбардировщиков. В эту группу включили и меня, и в течение месяца мы интенсивно тренировались летать ночью. Когда прибыли на Калининский Фронт, нам эта практика очень даже пригодилась.

И, наверное, в декабре нам зачитали приказ о формировании полка, объявили его номер – 666-й, и руководящий состав. Командиром полка был назначен капитан Илларионов Иван Иванович, комиссаром – батальонный комиссар Чуб, а начальником штаба – капитан Железняк Михаил Владимирович. Тут же началось формирование эскадрилий, звеньев и экипажей. Я получил звание старшего сержанта и был назначен штурманом звена, а моим командиром – Коля Котельников.

Наконец, пришел приказ об убытии на фронт. В указанный день подали эшелон, и началась погрузка. Грузили все подряд, начиная от самолетов и кончая канцелярскими принадлежностями.

Часов в десять утра – последнее построение. В этот момент я вспомнил своих – мать, отца, братьев, сестру… Новый сигнал горниста – «Отправляемся!», затем протяжный гудок паровоза, и поезд медленно тронулся с места. Так закончилась моя мирная жизнь и учеба. Мы ехали на фронт. Теперь это уже ни у кого не вызывало сомнения. Всех ждала неизвестность… Для размышлений времени было предостаточно, тем более мы находились в настроении, какое испытывает человек, идущий на что-то большое и важное. Мы запели «Тучи над городом встали…»

До места выгрузки ехали несколько суток, хотя по мирному времени это расстояние было небольшим. Ночью прибыли на станцию Валдай и получаем команду - «До утра все перетащить в лес!», ведь эшелон должен был уйти еще затемно. Но все предстояло перетащить на руках, ведь никаких тракторов и машин не было. И весь личный состав вместе с командованием работал на разгрузке. В снегу по пояс работали все до единого, и командиры, и инженеры, и никого не приходилось подгонять или уговаривать.

Работали быстро. Пот катил градом, особенно с нас, летчиков, одетых в теплые комбинезоны. Самолеты сразу затаскивали в лес и маскировали, туда же заносили и все имущество. После первых рейсов обозначилась дорога, а к концу разгрузки она стала уже почти накатанной. И до утра мы все-таки успели все разгрузить и перетащить.

В лесу какой-то инженерной частью для нас было построено три или четыре землянки. Но сидеть в них не пришлось – сразу же приступили к сборке самолетов. По этому поводу я позже напишу:

Мы самолеты, собирали

не как теперь: по чертежам,

и наши пальцы примерзали

и холодным гайкам и шплинтам.

И они действительно примерзали, потому что в рукавицах работать было невозможно, а значит, их приходилось снимать, и все делали голыми руками. Но к установленному сроку все самолеты были собраны и опробованы.

Нам было приказано перебазироваться на аэродром Максимово, что в тридцати километрах от линии Калининского Фронта. И вот тут мы понесли наши первые потери…

- Как это случилось?

Командир полка включил меня в оперативную группу. Ребят пять-шесть. Мы должны были на машинах первыми приехать туда, чтобы пройтись по селу и расписать все дома, кто и где будет расквартирован. И мы уехали.

Дня два там проработали, и на закате, во главе с командиром полк садится. И один самолет сел чуть позже. Но смотрю, а моего Коли все нет. Думаю, как же так? А в моей машине вместо меня полетел инженер полка. На самом деле, в общем строю штурман и не особенно нужен. В общем, те, кто позже прилетел, сказали, что видели, как их самолет забарахлил и у какой-то деревни сел. Но дело уже к ночи, и чуть свет комполка сразу летит туда. А там ему говорят: «Да, так и есть. Но летчики посидели минут пятнадцать, что-то там исправили и сразу вылетели». И все, ни слуху, ни духу… Догадывались, конечно, что они проскочили линию фронта, там она была очень незаметная, но до самой весны все гадали, что же с ними случилось?

И вот в апреле как-то после ночных полетов выходим из нашего дома и видим, идет мимо толпа гражданских, и несут свои пожитки на плечах. Наши войска освободили их деревню, и они возвращались через наше село. Вдруг к нам подходит мальчик лет четырнадцати. Подошел, поздоровался, а потом и говорит: «У нашего разъезда немцы расстреляли двух летчиков...» Стали его расспрашивать, сопоставлять, все точно, время и место совпадают… Оказалось, это были мой Коля и главный инженер полка... Но на моей памяти, это был единственный подтвержденный случай, когда наши ребята попали в плен. Хотя, нет, ошибаюсь. Вот вам еще одна история.

В 1942 году была большая нехватка летчиков, и нам поступила такая директива – «штурманов, которые хотят летать на Ил-2, отправить на обучение». И мы вчетвером изъявили желание. Я был на хорошем счету, у меня все получалось, но на курсы отправили только одного – Алексея Тарана. Он уехал, переучился, стал летать, и все было нормально. Но потерь же больше всего было именно среди Илов, и уже после войны мы узнали, что он попал в плен. После Победы вернулся, но проверку в органах не прошел. В заключении и умер… Увы, но деталей всего я не знаю. Слышал только, что одна женщина привезла из лагерей его письмо жене. А у меня про него есть рассказ «Тринадцатый», он летал у нас на самолете с таким номером.

- Свой первый бой помните?

Как раз к этому я и подхожу. Прибыв на этот аэродром, мы получили приказ - нанести удар по живой силе немцев, находящихся в 20-25 пяти километрах юго-западнее Ржева. К своему первому боевому вылету я готовился как никогда тщательно: произвел необходимые расчеты, проложил маршрут, изучал характерные признаки и ориентиры по маршруту и в районе цели. Тем более что мне пришлось лететь в одном экипаже с комиссаром нашей эскадрильи Елькиным.

Помню, вылетели вторыми или третьими. Ночь выдалась очень темной, сплошная облачность, небольшой ветер и слабый снег. Мы шли под облаками, чуть касаясь нижней кромки. Прошло минут тридцать, и комиссар указал мне рукой, а затем сказал по переговорному устройству: «Линия фронта». Но я и сам об этом догадался. Ведь когда подлетаешь к линии фронта, там прямо светлая полоска тянется, потому что немцы без конца пускали осветительные ракеты. Добавьте к этому пожары, они тоже существенно помогали ориентироваться в полете. По обе стороны линии фронта то и дело вспыхивали разрывы снарядов. Плюс к этому, очень удобно было ориентироваться по минометному огню. Вспышки от взрывов мин, словно шарики перекатывались с той и другой стороны. На горизонте я видел, как по небу тянутся трассы зенитных снарядов – по времени и направлению я понял, что противник открыл огонь по экипажам, вылетевшим перед нами. Тут я почувствовал, как у меня учащенно забилось сердце. Помню, подумал – «Вот она война… Что она для меня приготовила?» Линия фронта осталась позади и теперь я не отрываясь смотрел на землю, чтобы не проскочить цель и как можно точнее на нее выйти. Но впереди беспросветная темнота. Только кое-где и на какие-то мгновения вспыхивали и тут же гасли огоньки. Хотелось быстрее выйти на цель, сбросить бомбы и вернуться на свою территорию, но мне показалось, что время затормозило свой бег. Еще несколько минут – и вот цель! Чтобы убедиться, что мы вышли правильно, я решил бомбы с первого захода не бросать. Немцы молчали, и для меня это показалось странным. А оказывается, у них была такая тактика – пока наши самолеты на подходе, они выжидают, и открывают огонь только когда мы уже непосредственно над целью.

Заходим повторно, и я даю курс на цель. Она быстро приближалась, не подавая никаких признаков жизни. Но я был уверен, что это именно та деревня, на которую мы должны сбросить бомбы. И как только я это сделал, немцы открыли ураганный огонь. Вокруг сразу стало светло. Трассы снарядов пролетали со всех сторон, и казалось, вот-вот попадут в наш самолет, но Елькину удалось развернуть его и со снижением уйти в сторону нашей территории. Но как мы выскочили из этого обстрела, до сих пор не понимаю… Уже когда Волгу перелетели, вот тут я почувствовал, как вспотел, несмотря на 40-градусный мороз… Настроение в этот момент было самое неопределенное. С одной стороны, удовлетворение от успешно выполненной задачи, ведь из этого поединка победителями вышли мы. А с другой – не проходило чувство только что пережитого страха.

В общем, прилетели, и тут же отдали машину в руки механику. Тот смотрит, а все плоскости в пробоинах… Но самое удивительное в том, что одна пуля прошла через двигатель в считанных миллиметрах от бензопровода. А ведь мы тогда летали без парашютов. Если самолет загорелся, то все, считай, ты уже не жилец на белом свете… Поэтому честно признаюсь, на второй вылет я ох как не хотел лететь… Этот момент страха требовалось переломить, и у меня получилось. Все прошло нормально, а далее уже пошло-поехало.

Летали каждую ночь, но если первое время делали по два-три вылета за ночь, то потом стали делать и по четыре-пять. Во-первых, цели, не очень далеко. Слетал, бомбозапас скинул, вернулся и доложил. Пока докладываешь, тебе по новому весь комплект подвесят. Но так часто мы летали лишь зимой, когда ночи длинные. Ближе к лету больше двух-трех вылетов уже не получалось. А не летали лишь при нулевой видимости, тогда и получали возможность передохнуть.

Но сам Ржев был здорово прикрыт зенитной артиллерии, и мы туда даже не совались. А бомбили в его ближайшей округе скопления резервов, штабы, склады и прочее. Из 20 наших самолетов каждую ночь, конечно, не все вылетали, но 12-15 машин на задание отправлялись всегда.

- А как оценивалась результативность в боевых вылетах?

Тут было два источника. Первое, докладывали сами летчики. Если он отбомбил немецкие позиции, то информировал лишь примерно. Второе, уже партизаны помогали командованию с информацией. Плюс к этому, наши передовые части также докладывали, что и как мы отработали. На основании всех этих данных и складывалась более-менее полная картина нашей работы.

- Когда разгонялись при заходе на цель, двигатели отключали?

Да, делали так, чтобы немцы не услышали нас при подлете. Вот только зимой проделывать подобный трюк было очень опасно. Нужно чувствовать момент, чтобы двигатель не успел остыть к следующей заводке. Поэтому когда температура стояла очень низкая, то мы двигатель не выключали, а просто шли на самых малых оборотах. А уж как немцы ненавидели нас… Днем бой идет, так еще ночью мы им от души даем прикурить.

- А какие бомбы использовали?

Да чем только не бомбили. И фугасными и осколочными, и 250-килограммовыми и полутонкками. А еще использовали так называемые «зажигалки». У меня в кабине находилась кассета, и в нее вставлялись эти термитные бомбочки. Когда заходили на цель, я рукой снимал предохранитель и сам бросал их вниз. Они шли в дело после основной бомбардировки, когда мы уже представляли, что и как накрыли.

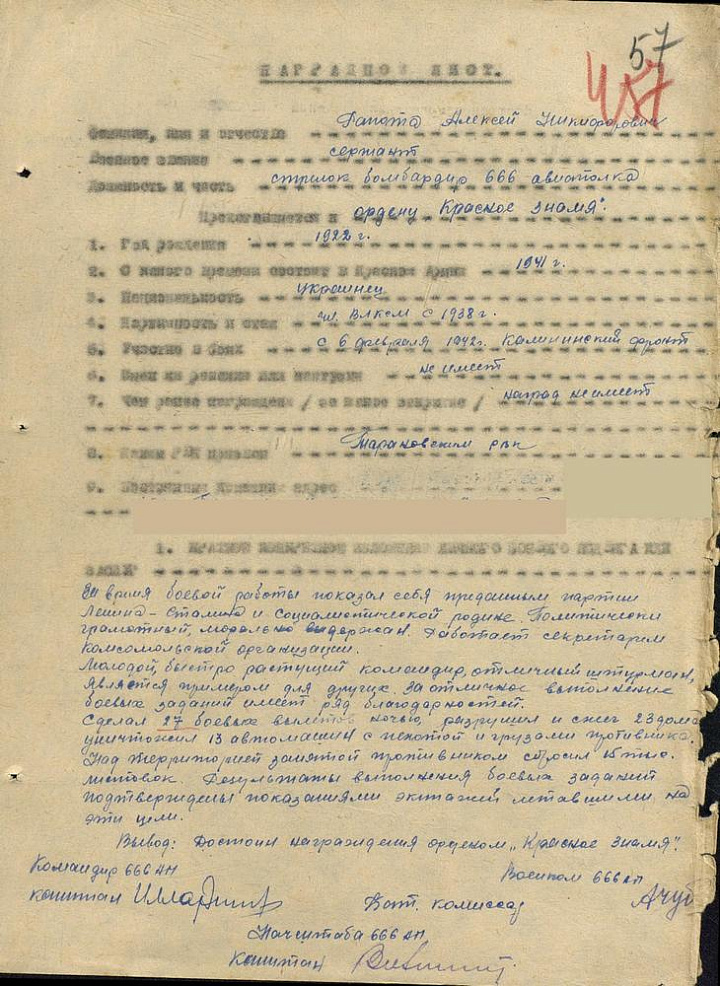

Как-то вызывает меня комполка и ставит задачу: «По данным разведки в небольшом лесу севернее Ржева находится скопление немецкой боевой техники и склады с горючим. Вы должны первыми отработать по этому району зажигательными бомбами!» Вылетели, все удачно прошло, так помимо того, что мы нанесли немцам урон, весь полк уже безошибочно знал, куда лететь. Когда вернулись первые экипажи после нас, то летчики заявили, что работать им было в удовольствие. Тут меня и представили к первой награде. (На сайте http://podvignaroda.mil.ru есть наградной лист, по которому в марте 1942 года стрелок-бомбардир 666-го авиаполка сержант Рапота А.Н. был представлен к ордену «Красного Знамени»: «… Молодой, быстро растущий командир, отличный штурман, является примером для других. За отличное выполнение боевых заданий имеет ряд благодарностей от командования.

Совершил 27 боевых вылетов ночью, во время которых разрушил и сжег 23 дома, уничтожил 13 автомашин с вражеской пехотой и грузами. Над территорией занятой противником сбросил 15 тысяч листовок. Результаты выполнения боевых заданий подтверждены показаниями экипажей, летавшими на эти цели»).

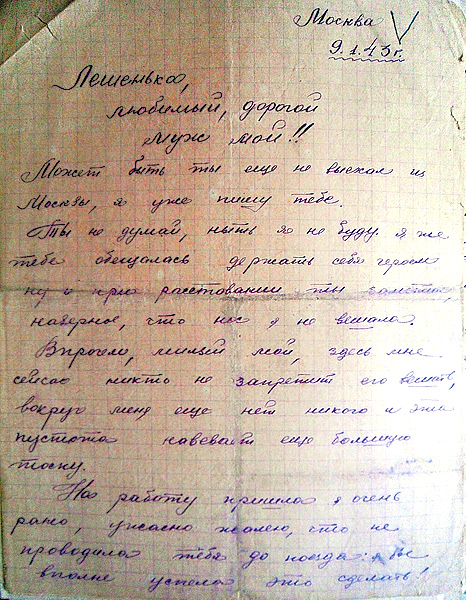

|

Москва, 1942 год |

- А помните, как вас награждали?

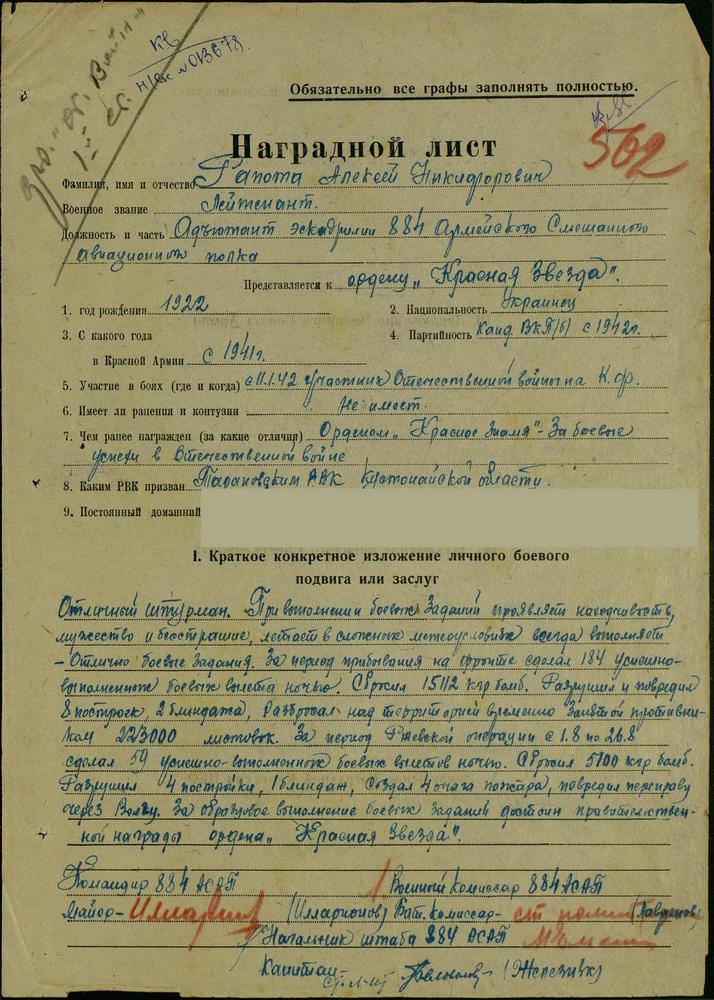

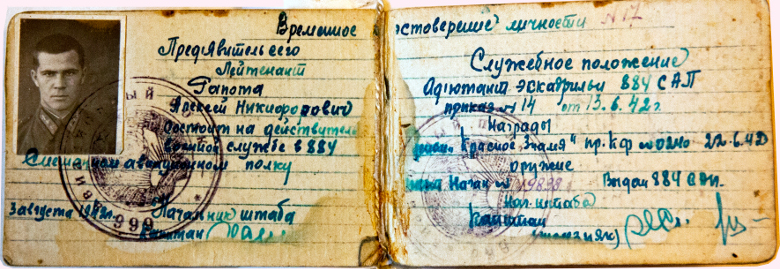

Конечно! Как такое можно забыть? В торжественной обстановке при построении всего полка командир зачитывал приказ и вручал орден. С тех пор ничего нового не изобрели. Было ли мне приятно? Вне всякого сомнения! (На сайте http://podvignaroda.mil.ru есть наградной лист, по которому адъютант эскадрильи 884-го Армейского Смешанного Авиационного Полка лейтенант Рапота А.Н. был награжден орденом «Красной Звезды»: «Отличный штурман. При выполнении боевых заданий проявляет находчивость, мужество и бесстрашие. Летает в сложных метеоусловиях, всегда отлично выполняет боевые задания. За период пребывания на фронте совершил 184 успешно выполненных ночных боевых вылетов. Сбросил на противника 15 112 килограммов бомб. Разрушил и повредил 8 построек, 2 блиндажа, разбросал над территорией противника 223 000 листовок.

За период Ржевской операции с 1.08 по 26.08.42 совершил 59 успешных боевых вылетов. Сбросил на противника 5 100 килограммов бомб. Разрушил 4 постройки, 1 блиндаж, создал 4 очага пожара, повредил переправу через Волгу»).

- Вам лично доводилось видеть результаты своей работы?

Нет, ни разу не видел. Просто не повезло проехать через те места, которые бомбил именно я. К тому же мы в течение года молотили, где только можно. Разве все упомнишь? Вот штурмовики на этот вопрос могут ответить вам утвердительно. Во-первых, они работали днем, да и фотоаппараты уже устанавливали им на машины. С истребителями же вам беседовать – одно удовольствие. Все происходит на его глазах. А мы что? Ночью летаем, бомбим и даже не видим что. Так что здесь порадовать вас ничем, увы, не могу.

- В наградных листах упоминается, что вы сбросили много листовок.

Да, листовки частенько сбрасывали. С ними тоже все проделывали вручную. Они пачками лежали у меня в кабине, но завязаны были так, что потянешь легонько за веревочку, и она сразу сходит.

- А вы не считали бесполезным разбрасывание этих листовок?

Да кто в девятнадцать лет станет об этом задумываться? Задачу поставили – полетел, сбросил и доложил. Дошли эти листовки до людей или нет, никто в тот момент не думал.

- А когда вы летали под Ржевом, знали, какая бойня там идет на земле?

Нет, тогда мы не знали. Но когда в марте 43-го город освободили, мне довелось проехать по нему. Ржев был практически полностью разрушен, все лежало в руинах. Лишь позднее, когда я стал интересоваться историей, понял, что к чему. Более двух миллионов погибших… Считаю, эти потери в определенной степени на совести маршала Жукова. Он же командовал этим фронтом, и три операции, разработанные им, окончились лишь большими потерями. Когда Симонов спросил Жукова, почему операция «Марс» под Ржевом оказалась фактически провальной, маршал ответил, что он не учел природные и погодные условия. Простите, но будучи русским человеком и не видеть, что танки по лесу и по болотам не пройдут и не дадут такого результата, как под Сталинградом... Ведь нигде так и не сказано, чем закончилось танковое сражение в районе Погорелого Городища под Ржевом, а ведь оно было не менее значительным, чем под Прохоровкой. Там же участвовало полторы тысячи танков, но до сих пор никто ни сном, ни духом…

- А какая обстановка была в вашем полку? Гнетущая или…

Как ни странно нормальная. Почему так говорю, потому что когда война только началась, то у нас в училище прямо дрожь по телу шла, когда мы слушали по радионовости с фронта. Думали, ну как же так? Ведь нам внушали, что у нас такая армия, такие песни пели, а тут передают, сдали, сдали, сдали… Что же это творится? Ну, а уж после разгрома немцев под Москвой у всех поднялось настроение и появилась уверенность, что мы можем и должны их бить! Поэтому в бой шли еще с тем настроем.

- К партизанам летать не доводилось?

В районе Равы-Русской однажды летали. Но не садились, просто должны были сбросить им провизию и медикаменты. Они выложили знак из огней буквой «Т», а мы снижались насколько возможно и сбрасывали грузы. На место бомб закрепили контейнеры с ними, но что-то брали и в кабину, и уже выбрасывали собственноручно.

- Груз не рассыпался, не портился от удара?

Ой, не знаю. Это уж как повезет. Впрочем, все рассчитывалось, что дойдет в целости и сохранности. Естественно, парашюты мы не использовали, но упаковка была соответствующая. На следующий день в полк пришли данные, что мы отработали по сбросу груза неплохо. Оценку от партизан мы получили хорошую.

- Скажите, а прожектора сильно досаждали?

На самом деле они нам попадались очень и очень редко. На передовой немцы не держали прожектора по двум причинам. Первая – очень легко было бы нашим засечь их позиции и отработать по ним артиллерией и авиацией. Вторая – необходим истребитель, чтобы взять меня в оборот. Но пока он со своего аэродрома поднимется, я успею сбросить весь свой боезапас и вернуться. Так что на фронте прожекторы практически не практиковались.

- А днем приходилось летать?

На боевые задания нет. Впрочем, наши самолеты иногда использовали и в интересах связи и управления войсками. И вот однажды во время такого задания погиб мой командир экипажа – Василий Семченко. Приехал офицер связи. Ему надо было срочно попасть в штаб Фронта, и командир полка ставит Васе задачу доставить офицера на место. Вместо меня этот связист и полетел. Чтобы не засекли, летали на предельно малых высотах, но не повезло. Немецкий истребитель сбил мою машину. (По данным ОБД-Мемориал командир экипажа 884-го Армейского Смешанного Авиационного Полка младший лейтенант Семченко Василий Иванович погиб 22-го сентября 1942 года в районе аэродрома Климово). Точно также днем погибли и Петя Рыжов и еще один летчик…

Но, конечно, основные потери несли в ночных вылетах. Почти половину полка потеряли за полгода… Бывало и сбивали, но опаснее всего это усталость. На третьем или четвертом вылете уже смертельно хотелось спать. Так у нас погибли два или три экипажа. Самолеты с полным бомбозапасом просто врезались в землю… Хотя на По-2 ведь дублированное управление, и в крайнем случае штурман мог вести самолет из своей кабины. Но у меня, например, был такой случай, когда мы оба уснули. К счастью, вовремя проснулись и пришли в себя. Но подобное имело место лишь при полете над своей территорией. За линией фронта весь сон снимало сразу.

- А от налетов немецкой авиации несли потери?

Я как раз хотел рассказать. Как-то в апреле 1942 года после ночных полетов мы отправились на аэродром, чтобы помочь техникам, после чего предстояло получить задачу от командира полка. Техники работают, а маскировочные ветки отбросили в стороны. Вчетвером на них легли, на солнышке греемся и видим, как со стороны Ржева идет звено бомбардировщиков без прикрытия. Мы были уверены, что они летят на Торжок, но вдруг немцы разворачиваются и идут прямо на нас… Мы даже не успели спрятаться, но все закончилось относительно неплохо. Погиб только часовой и был поврежден один самолет. Нас даже смех разобрал, и это так они бомбят?

Но уже через четверть часа со стороны Ржева идет уже, наверное, с полста машин! Кинулись в укрытие, но какой же мощный получился налет… «Юнкерсы-88» и «Хейнкеля» отбомбили примерно с полутора тысяч метров, а вот штурмовики Ме-110 с пушек и пулеметов прочесали нас по полной программе. В результате у нас из всех самолетов осталось только две рабочие машины. Три или четыре сгорело, а остальные вышли из строя. С этим налетом связана и одна анекдотичная деталь. Во время него два наших техника прыгнули в выгребную яму. Как говорится, и смех, и грех…

- Вы помните фильм «Небесный тихоход» с Николаем Крючковым?

Конечно.

- Там был такой эпизод, когда девушка с пренебрежением говорит: «Я думала, вы ас. А вы – удвас!»

Когда тебя пересаживают с истребителя или штурмовика на такой самолет, то ломка, конечно, присутствует. А когда на других ты просто не летал…

- Я имею ввиду, не было ли пренебрежения к вам со стороны других летчиков – истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков?

Нет, ничего подобного никогда не было. Я вам больше скажу. Они к нам относились с сочувствием. Почему? Их самолеты были действительно защищенными. У штурмовиков вообще корпус был бронированный. В некоторых самолетах даже присутствовало отдельное место для стрелка. Мы же были абсолютно беззащитны. Если тебя засекут, считай, что самолет фактически сбит.

- Вас ни разу не сбивали?

Нет, слава Богу, нет. Хранил меня Бог… Только однажды чуть не разбился во время аварийной посадки.

- Расскажите, пожалуйста, об этом.

Как-то нам с Васькой Семченко командир полка поставил задачу – «Летите первыми, но если погода очень плохая, возвращайтесь!» В этом случае он бы запретил полеты и другим летчикам.

Вылетели, но минут через 10-15 увидели впереди черную стену, которая опускалась до самой земли. В условиях такой облачности продолжать полет, конечно, было невозможно. Решили вернуться и предупредить экипажи, чтобы не вылетали.

Только приземлились, и тут выясняется, что все вылетели, не дождавшись нас. Но не успели даже толком удивиться: «Как же так, ведь командир намеревался задержать вылет экипажей до нашего доклада?», как подбегает комиссар: «В чем дело?» Ну, я и объясняю ему, что к чему и как. Но этот редкостный мудак выхватывает пистолет и орет на нас: «Струсили?!» А Васька был парень горячий, он тут же дал по газам, почти на месте развернулся и, не выруливая на старт, пошел на взлет. Но не прошло и пяти минут, как мы воткнулись в ту облачность. Лететь под облаками мы не могли – шел снег, и сильно болтало. В таких условиях выйти на цель и выполнить задачу было совершенно невозможно, и мы приняли решение – пробить облачность и идти над облаками.

Помню, ярко светила луна и казалось, мы плывем над белыми вспенившимися волнами. От вспышек снарядов и пожаров заметно тянулась светлая полоса. До цели оставалось не меньше двадцати километров, а нам уже надо было разворачиваться. Что же делать? Продолжать дальше полет означало остаться без горючего, а значит садиться в поле, что весьма непросто в такую погоду. Но тут в облаках появились разрывы, и мы приняли решение снизиться.

Скоро я увидел впереди небольшие огоньки, похожие на огонь подфарников автомашин. Я дал команду, и Вася быстро встал на боевой курс. Еще минута, другая и я сбросил бомбы. Теперь скорее на аэродром. Хорошо, ветер был попутный, и мы быстро проскочили линию фронта.

Я старался держать курс, но шел снег, видимость очень плохая, да еще самолет швыряло как спичечную коробку. По моим расчетам должны уже были выйти к нашему аэродрому, но его все не было. Что делать? Бензин на исходе, надо садиться. Вася сделал круг, выбрал снежную поляну, примыкавшую к хуторку, и пошел на посадку. Благополучно сели и, не выключая мотор, вылезли из кабин. Прыгнули на снег, и тут же провалились в него почти до самого пояса. С трудом добравшись до хутора, Вася восстановил ориентировку. Оказалось, что до нашего аэродрома всего 12 километров. Выбора нет, нужно лететь.

Но только взлетели, как нас чуть не перевернуло ветром и начало бросать из стороны в сторону. Вася еле удерживал ручку, чтобы не дать самолету упасть. Такой болтанки я не испытывал больше никогда в жизни. Но главное, пролетев несколько минут, мы так и не обнаружили свой аэродром. Принимаем решение - произвести посадку.

Вася начинает снижаться, а потом вдруг как хватит на себя ручку, я даже о козырек головой ударился. Оказывается, мы за снегом не заметили, что начали планировать прямо на деревню.

Со второго круга стали садиться на поляну. Уже лыжами коснулись снега, а самолет все несет, несет и несет. Вдруг слева откуда ни возьмись береза, и мы об нее как стукнулись, и после удара самолет встал на нос… Вот тут я помню, такие мурашки пробежали по спине…

На ночь нас приютили в ближайшей деревне. Утром пошли к самолету, а он лежит, как раненый солдат на поле боя… Общими усилиями с жителями деревни все-таки поставили самолет на «ноги». Осмотрели его, оказывается, винт треснул и помята кромка обтекания нижней плоскости. Кромка ладно, а вот винт надо менять. Вдруг один шофер из местных говорит: «Снимайте – мы его вмиг исправим!» Не совсем веря в то, что он сказал, принимаем с Васей решение - самолет на поле не оставлять. А пока мы возились у самолета, освобождая его от снега, в этой деревне шоферы мастерили нам винт. И вот уже, чуть ли не бегом, довольные своей работой они притащили наш винт: «Пожалуйста!» Мы с Васькой глянули. Оказывается, они его под прессом выправили и наложили бандаж из жести. Проверили насколько это прочно, но совершенно не подумали о том, как он будет себя вести, когда запустим мотор. Установка винта много времени не заняла, и Вася сел в кабину. Мотор заработал и тут же весь задрожал, да с такой силой, что казалось – вот-вот рассыплется на части. Через какие-то секунды мотор остановился - нарушилась центровка винта. Теперь у нас остался единственный выход - добираться в полк, взять там новый винт и приехать сюда.

Вася поехал в полк, а меня на два дня приютила одна семья. На третий день он вернулся с механиком и новым винтом, который мы тут же установили и подготовили самолет к вылету. И рассказывает мне: «А нас-то в полку уже считали погибшими…» Оказывается, в ту ночь из 16-ти или 18-ти экипажей на аэродром вернулись только четыре… Трое вообще так и не вернулись с этого вылета, видать, их сбили. А остальные, как и мы совершили вынужденные посадки кто где и почти все машины нуждаются в ремонте… Вот таким печальным результатом закончилась та памятная ночь. По-хорошему за такое этого комиссара стоило бы к стенке поставить, а этот еще и новое назначение получил.

- Вы упомянули, что у вас был летающий комиссар.

Этот тоже был летающий.

- А вы сами могли поднять и посадить самолет?

Конечно, мог! Это была нужно прежде всего мне самому. Ведь нередки были случаи, когда летчик бывал ранен или даже убит, поэтому, подобный навык иметь было жизненно необходимо. Еще раз напомню, что парашютов у нас не было. Так что если самолет не сбили, он обязан вернуться!

- Известно, что летчики достаточно суеверны. У вас, например, были какие-то приметы?

Лично у меня ничего подобного не было.

- А у друзей? Не бриться, не фотографироваться, 13-й номер?

Нет, на подобные вещи мы внимания не обращали. Не помню такого.

- Вот вы отлетали ночью, а что днем? Спали?

Да, конечно. Днем мы отсыпались. Жили мы в деревнях, и в зависимости от дома располагались по двое-трое. После полетов шли на завтрак. Там нам в обязательном порядке выдавали «наркомовские» сто граммов водки. Кабина же открытая, и зимой замерзали так… Поэтому когда приходили в избу, каждый хотел устроиться на печке. Но все желающие там, конечно, не помещались. И знаете, что еще нам мешало? Дома-то были деревянные, неоштукатуренные, и щели, что снаружи, что изнутри… А что в этих трещинах? Клопы! Вот же окаянные… Просто житья не давали! Когда ложились спать, то поливали вокруг себя водой, чтобы они не переползали. Так эти сволочи на нас с потолка прыгали. Я-то еще ничего, а другу моему – Коле Волостякову – они, окаянные, практически не давали спать.

Как-то возвращаемся с полетов, а у меня был друг – Андрей Роговченко. И он говорит мне, что настолько замерз, что на завтрак не пойдет и просит, чтобы я его сто граммов взял себе. Приходим в столовую, а там алюминиевые кружки. Старшина со своей 100-граммовой меркой проходит и каждому наливает. Подходит ко мне, и я говорю, что мне еще сто граммов за Роговченко. Так он не дал. Ему, видите ли необходимо присутствие Андрея. Я летал, мерз, а ты, идиот, сидел здесь… Ну, заиграла кровь. Я поднялся, взял его за грудки, тряхнул... Он налил, только потом пожаловался на меня комиссару. Тот вызывает и начинает меня песочить. Короче, мне объявляют арест на трое суток. Иду на гауптвахту, которая располагалась в пустом доме. Снял с себя летный костюм и так сладко уснул... И вдруг сквозь сон слышу шум и гам. Это пришли мои друзья с поллитрой, а дежурный их не пускает. Впрочем, держался он недолго. Ребята зашли ко мне, разложили выпивку и закуску. А когда уже заканчивали я попросил их зайти к комиссару и потребовать у него продлить мне арест еще на трое суток. Вы бы только знали, как я хорошо выспался за эти три дня… Отдохнул на славу.

- А кормили как?

Кормили нас просто отлично. Отбивных в нашем рационе, конечно, не наблюдалось, но каши и супы были всегда. И там, и там мясо. Я вам больше скажу, мы за каждый вылет еще и деньги получали. И знаю, что и танкистов, и пехоту тоже кормили отменно. Да, иногда случались перебои с подвозом пищи, но они ведь постоянно в движении. Бывало, и не успевала полевая кухня за ними, да и во время боя нет времени на кормежку. У нас в этом отношении было лучше.

- Правда ли, что у летчиков после напряженных вылетов начиналось расстройство желудка, и они не могли есть?

Нет, такого я не помню. Может, подобное имело место у истребителей. Там же скорости совершенно другие, к тому же они вступали в ближний бой, и я не могу исключать, что им не хотелось есть после полетов. А у меня и моих товарищей все боевые вылеты проходили куда спокойнее. Такого напряжения, как у истребителей, у нас не было. Для нас что главное? Не уснуть и не замерзнуть!

Кабина у нас, как я уже говорил, была открытая, а лицо прикрывала только маска. Так вот, зимой незащищенная часть лица у нас постоянно была черного цвета, настолько она была отмороженной. Прилетел, снял маску, доложился и снова в полет. Она даже высохнуть не успевала, а тут опять на мороз. Вновь возвращаешься, и не сразу даже снимешь. Просто примерзала к лицу.

- А как отдыхали? Концертные агитбригады к вам, например, приезжали?

Приезжали и не раз. И Русланова была, и Шульженко, и даже московские театры навещали нас. Кстати, мне мой друг-танкист рассказывал, как к ним на передовую просились артисты. Они непременно хотели выступить перед теми, кто в окопах. На свой страх и риск отправились туда, так с немецкой стороны через мегафон прокричали: «Иван, пусть поют громче! Мы стрелять не будем!» Бывало и такое.

И врачи к нам с проверками приезжали. Помню зубного врача – молодую женщину. Всех нас обследовала, но после того как осмотрела меня, то сказала, что будь у всех людей такие зубы, она бы осталась без работы.

- Из газетного статьи я знаю про вашу красивую историю знакомства с будущей женой.

Есть такая. 1-го мая 1942 года в нашем полку устроили праздничный митинг. Сначала выступил командир, потом комиссар, зачитали приветственную телеграмму Военного Совета 1-й Воздушной Армии. И уже в самом конце сообщили, что есть еще поздравления от студенток Московского педучилища. Как потом мне жена рассказала, это директриса их надоумила написать поздравления фронтовикам. Причем, вместо адреса они написали просто – «На Западный Фронт». Думали, хоть кому-то, но дойдет. А оказалось, что Политуправление их письмо размножило и разослало по разным частям.

И мне, как секретарю комсомольской организации, комиссар поручил написать ответ. Написал, он кое-что подправил: «Все хорошо, можешь отправлять!» Но я перечитал, и подумал, ну что это за письмо? Словно, какая-то газетная агитка – «Летаем! Бьем врага и добьемся Победы!» И тогда я никому ничего не говоря, в конце сделал маленькую приписку – «Девушки, у нас все ребята, молодые, холостые, но у некоторых родители остались на оккупированной территории, так что им просто некому писать. И они будут очень рады, если вы им напишите самые простые теплые слова». И перечислил фамилии 12 наших летчиков.

А в их письме было три подписи: профорг – Киселева, комсорг – Макарова и староста группы – Шлыкова. И последняя меня немного заинтересовала, вспомнил просто, что у графа Шереметьева вроде была актриса с такой фамилией. И я решил послать на ее имя маленькую записочку: «Таня, а вы, если можете, ответьте мне».

И вдруг вскоре стали приходить письма. Ребята, конечно, удивились. Даже командиру пришло одно письмо, за что я получил от него по холке. Но самому первому пришло письмо мне от Тани. Правда, написала она его так официально, обращалась на «вы». Вот так в мае 42-го и началась наша переписка.

А мой друг Сашка Ильянович периодически перегонял самолеты на замену двигателя в авиамастерские на станции Купавна под Москвой. И мы ему, конечно, дали «шпионское» задание – обязательно заехать в училище и как следует всех девушек рассмотреть. А Сашка красивый был парень, мы с ним потом всю жизнь дружили, только недавно похоронили, и девчата решили, что он приехал для себя девушку присмотреть.

И когда он вернулся, его все окружили и долго пытали: «Ну как там моя? А моя?» Я дождался, пока все закончат, отвел Сашку в сторону и спросил про Танюшу. Сам нервничаю, вдруг, думаю, скажет, что не то. А он мне так ответил: «Знаешь, если бы ты не был моим другом, я бы у тебя ее отбил!» Тут я, конечно, еще больше завелся, захотелось познакомиться воочию. И вскоре представился случай.

В октябре Сашку отправили перегнать самолет, и он опять начал мне пихать: «Ну, давай же, решайся!» А как подойти к командиру с такой просьбой, ведь обстановка сложная, каждый день делаем по 3-4 вылета? Долго не решался, но Сашка меня убедил: «Ну, что ты волнуешься? Это же всего на 2-3 дня. Мотор заменят и сразу обратно».

Пошли вместе к командиру полка, и я сказал, что в это же время в Москве проездом окажется мой брат, и очень хочется с ним повидаться. А комиссар, зараза, все знал. Выходит из соседней комнаты и говорит: «А твой брат, случаем, не в юбке?!» Я со стыда чуть сквозь землю не провалился… Но комполка только рассмеялся и отпустил.

Но в Москву я ехал с определенными опасениями. Знал, что отец у Тани очень строгий. Все твердил ей, чтобы ни в коем случае не крутила любовь с фронтовиками: «Это такие кобели, натворят делов и уедут», - ворчал мой будущий тесть.

В общем, прилетели в Москву, и Сашка без стеснения сразу повез меня на Загородную улицу, где Танюша жила. Он, оказывается, в первый приезд успел познакомиться и с ее родителями. Отец увидел Ильяновича, обрадовался: «О, Саша!», а на меня ноль внимания. Я расстроился, ну вот, думаю, я некстати и не ко двору, а ведь должен быть роднее Сашки. Я же с мая по октябрь писал Тане письма чуть ли не каждый день. Представлял как мы с ней встретимся, обнимемся… А тут сижу сам не свой и уже, честно признаться, собрался уходить. Но тут, наконец, она пришла.

Таня тогда подрабатывала инструктором-физкультурником, и в тот день она с допризывниками проходила полосу препятствий, и прибежала домой вся грязная, голодная, замерзшая. Мама увела ее к соседке, и там нарядила в самое лучшее платье — ведь жених на смотрины приехал. Ну и жених-то был хоть куда – уже офицер, в красивой летной форме да еще с боевыми орденами. Вот так мы в первый раз друг друга и увидели...

|

С будущей женой Татьяной |

Эти два дня все время гуляли по Москве. Мы же с Сашкой в столице не бывали до этого, вот девчонки нас и таскали по Сокольникам, Ордынке, на Красную площадь. Весь город обошли! В итоге, перед тем как уехать на фронт мы с ней решили пожениться. Таня мне рассказывала, что ее все спрашивали: «Неужели ты за него замуж пойдешь? Ведь виделись-то всего пару раз». А она отвечала так: «Пойду! Это такие достойные ребята - неизбалованные, благородные, честные, и настолько неиспорченные, настолько красивые, что можно смело за любого замуж идти!» Вернулся в полк, а перед Новым годом мне вдруг командир дает отпуск на целую неделю - жениться.

|

1943 год |

На новый год играем свадьбу на шесть человек, а 2-го января 1943 года пошли с Таней расписываться. Приходим в ЗАГС, там сидит женщина лет тридцати пяти. А у меня же паспорта нет, только временное удостоверение. Она вертит его в руках, не знает, куда штамп поставить, оно же маленькое совсем. Веселая, конечно, ситуация сложилась, но все-таки нашлось, куда шлепнуть печать... В итоге мы поженились первыми, а после нас еще трое ребят, в том числе и Алеша Таран, женились по этой переписке. Вот только до седых волос дожил один только я…

Уже после войны они, к сожалению, погибли... Федя Ямнов летал в ГВФ и разбился в авиакатастрофе, заменив летчика, который должен был вести самолет на Дальний Восток. (На сайте http://podvignaroda.mil.ru есть наградные листы, по которым Ямнов Федор Иванович 1923 г.р. был награжден орденами «Красного Знамени», «Красной Звезды» и медалью «За отвагу» - прим.С.Г.) Коля Чуданов после войны пошел переучиваться здесь во Внуково. Но на фронте в открытой кабине мы всегда понимали, на какой скорости идем. А здесь в закрытой он ошибся. Потеря скорости и срыв в штопор… (На сайте http://podvignaroda.mil.ru есть наградные листы, по которым Чуданов Николай Яковлевич 1919 г.р. был награжден орденом «Красного Знамени» и медалью «За отвагу» - прим.С.Г.) То же самое случилось и с третьим моим товарищем…

А уже весной 43-го у нас в штабе освободилась должность писаря, и я попросил командира взять Таню. Она дошла с нашим полком до Смоленска, а в ноябре уехала домой рожать нашего первого сына.

|

На фронте |

А вскоре после этого наш полк расформировали и всех раскидали, кого куда. Меня направили на двухмесячные на курсы в Давлеканово, что под Уфой. Окончил их, еду в Москву. А у нас после того первого комиссара, второй попался вот такой мужик! С нами, летунами, он действительно дружил. Сам москвич, и его забрали в столицу, где он стал начальником отдела кадров, только формировавшегося тогда Гражданского Воздушного Флота. И он, конечно же, перетянул многих наших ребят к себе во Внуково. Захожу к нему. Встретились очень тепло, расспросил меня, что, да как. И он позвонил в Управление кадров ВВС, чтобы забрать под свое крыло и меня. Но к тому времени уже был подписан приказ о моем назначении советником при штабе 2-й Смешанной Чехословацкой Авиационной Дивизии. Там интересно получилось. Технический состав весь наш, командование состояло из чехов, а летчиками были словаки.

- И как они воевали?

Здорово летали. Наше командование было ими очень довольно. Когда началось пражское восстание, эти летчики буквально рвались на помощь, но их остановили. После Победы мы перебазировалась на юг Польши, и уже туда к нам приезжал президент Чехословакии Эдвард Бенеш. Он-то и вручил мне чехословацкий орден. Приезжал к нам и генерал Свобода. Но когда из Англии перелетала вторая чехословацкая дивизия, то ее приняли в самой Праге. Весь город встречал этих летчиков как героев. Ну, и возникли вопросы, а почему мы-то оказались в стороне? Скандал по-быстрому замяли, а нашу дивизию передислоцировали в Братиславу.

- У чехов атмосфера внутри коллектива отличалась от нашей? Европейцы все-таки.

Очень кстати этот вопрос. Нас было в штабе 12 советников. Пришли в столовую, а там на столах приборы, салфетки. Мы-то прошли фронт, и в первое время чувствовали себя не в своей тарелке. Но потихоньку-помаленьку, и мы к этому привыкли. Да и сами летчики с пониманием отнеслись к нам.

В августе провожают всех советников в Союз, и министр авиации Чешской республики собирает прощальный обед в ресторане. Зашли мы… Но мы-то привыкли, что стол уже сразу накрыт. А здесь только приборы, салфетки, и больше ничего. Официанты проходят и наливают нам полевку – суп с одной фрикаделькой. Далее стали разливать по бокалам. Министр держал речь, пригубил и начал сам хлебать суп. Я сидел меж двумя чехами и спросил насчет хлеба. Тут один из них и попросил официанта. Принесли, но только мне. Остальные наши ребята сидят на дальнем конце и на меня волком смотрят. Ну, я и попросил поставить и им. Церемония прошла, министр извинился и уехал. Поднимается чех, сидящий рядом со мной, и говорит: «А теперь давайте по-русски!» И сразу же появилась закуска, выпивка. В общем, все пошло, как надо, по-русски…

- Когда думаете о войне, что прежде всего вспоминается?

Душа у меня болит за нашу Россию… Ведь мы победили потому что были настоящими патриотами. Настолько были воспитаны в любви к Родине, и все это прививалось постоянно на всех уровнях. Начинали в октябрятах, потом в пионерии, Комсомол и это было поставлено очень здорово. А сейчас ничего этого нет. Сегодня приходишь в школу, а у детей на лицах недоумение после моих рассказов. Есть, конечно, ребята с понятием, подходят, расспрашивают, благодарят, а некоторые все пропускают мимо ушей. Вот это действительно обидно... А в семьях сейчас что творится? Сразу после войны в Москве было четыре или пять детдомов, а сейчас больше двадцати. В Ярославской области работало четыре детских дома, а сейчас тридцать восемь… Сразу после войны было чуть больше семисот тысяч детей-беспризорников, а сейчас по некоторым данным больше трех миллионов. Вы понимаете, что это у нас творится?! Какие люди вырастут из этих детей и какое будущее у нашей страны? Поэтому у нас, участников войны, душа болит, и невольно возникает вопрос – а за что мы воевали?! За что погибло столько людей?! Государства того нет… Армии, которой мы по праву гордились - нет… Наука, которая вывела нашу страну в число самых передовых, и которая в годы войны дала нам технику, которой не было ни в одной армии мира – почти развалена… Медицина - развалена… Почему наши люди сейчас лечатся не у нас, а по всему миру? Русская провинция в разрухе… Совсем недавно я прочитал такие цифры, что из 176 тысяч русских сел и деревень, 120 тысяч на грани вымирания. Только старики там и доживают… И вот когда на это все посмотришь… Поэтому я своей покойной жене как-то даже так сказал: «Ты знаешь, я в какой-то степени завидую тем, кто погиб в войну. Они хоть всего этого развала не увидели…»

ПОСЛЕСЛОВИЕ

После войны Алексей Никифорович остался служить в армии. В 1955 году окончил Академию ВВС, а в 1963 году Академию Генерального Штаба. Проходил службу на различных оперативных должностях. С 1968 по 1970 год был старшим советником при штабе ВВС и ПВО Республики Куба. После возвращения на Родину был старшим преподавателем в Академии Генерального Штаба. С 1972 года 15 лет возглавлял кафедру ПВО в Академии бронетанковых войск. В 1987 году ушел в запас в звании генерал-майора. Кандидат военных наук, доцент.

С Татьяной Степановной они прожили 70 счастливых лет и воспитали двоих сыновей. Есть шесть внуков и семь правнуков.

Ныне Алексей Никифорович активно занимается общественной работой. Возглавляет совет ветеранов Академии бронетанковых войск. Проводит большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодого поколения, часто выступает перед школьниками и студентами.

И всю свою жизнь Алексей Никифорович занимается творчеством. Когда входишь в его скромную квартиру, невольно думаешь, что попал в музей изобразительных искусств - все стены увешаны картинами! На них пейзажи тихой русской природы, портреты родителей-тружеников, жены, детей, внуков, артистов... Немало картин на кубинскую тематику. Кроме того Алексей Никифорович известен как писатель, поэт, на его стихи написано немало песен, баснописец и даже драматург.

| Интервью: | С.Смоляков |

| Лит.обработка: | С.Глебов, Н.Чобану |