— Я, Рыжков Анатолий Михайлович, родился в 1924 году в селе Мордово Мордовского района Тамбовской области. Если нужен точный адрес, у меня где-то сохранилась копия из книги памяти. Увы, самым ярким впечатлением моего детства в Тамбовской области был голод. Увезли меня в 1934 году, до этого в семье было семь детей, где-то даже есть общее фото. Мой отец участвовал в гражданской войне, принимал активное участие в подавлении тамбовского мятежа в 1921 году, считался красным партизаном. Его в селе называли «Мишка-коммунист». Он многое пережил: в него однажды стреляли, устраивали темную, избивали, накидывали мешок. Еще был случай, как всю отцовскую библиотеку, все книги, пока он уехал в командировку, сожгли дотла. Он приехал и видит: в саду толпится народ, его книги сжигают. Никто ничего не мог сделать, дети были маленькие, старшему 15, младшим — 3—7 лет. И, несмотря на это, пару лет отец был первым председателем сельского колхоза. Потом, примерно в конце 1929-го, в селе 7 свиней умерло. Может быть, чума была или еще что, точно не знаю. Но моего отца судили как материально ответственного, уволили, посадили на два года. Он работал в Липецке на железных приисках. В итоге отсидел год, а не два, мать осталась с пятью дочерьми. Мне тогда было 12 лет, и мы переехали в Ставропольский край.

Когда приехали на Северный Кавказ, жили в селе Спицевка, оно было районным центром, но от Ставрополя было 50 км, туда даже не было шоссе, железной дороги, ближайшая была в пятнадцати километрах. Ходили чаще всего по полевой дороге. В селе жило немного кавказцев, в основном, были русские и потомки казаков, так как раньше это было казачьим поселением, при царе там держали войско. Село, в общем, было достаточно цивилизованным, на коне, с бородой, в лаптях уже никто не ездил. Была небольшая школа. К советской власти относились тогда нормально, в целом, насколько я помню. Поселок был примерно на 3000 человек населения.

После переезда у нас уже не было огорода, жили на частных квартирах, снимали комнату в доме, помню, спали с братом иногда на улице, в импровизированной палатке. Молодые были, все было нипочем: комары, мошкара, непогода. У мамы было 7 детей, забот хватало. Отец работал, присылал деньги, потом и сам к нам приехал. Мы там жили последние лет 10, наверное.

— Расскажите чуть больше об отце, он состоял в партии, что вам рассказывал о своей юности?

— Вот есть фото старое, папа тут бравый, красивый молодой солдат, у него погоны, в общем, приличный молодой человек. Отец был 1895 года рождения, рассказывал, что при Николае II жили хорошо, была земля на Тамбовщине. У крестьян тогда были поля. Я помню, мне было 4, может быть, 5 лет, мы выезжали с ним, он говорил, на пахоту. Сеяли, сажали рожь, потом убирали, молотили как-то коллективно. Говорил, что жили хорошо, картошки хватало, хлеба. Рассказывал, как сильно солдаты любили Троцкого: когда он выступал, люди прямо загорались. Почти то же самое говорил о Ленине, солдаты были от него в восторге. По поводу Сталина — я не помню, какое у него было отношение. Во времена Сталина мы, конечно, жили хуже. На Тамбовщине были только антикоммунистические взгляды, там был центр этого восстания.

В Первой мировой войне отец тоже участвовал. А в Великую Отечественную, хоть ему и было уже 50 с лишним лет, его призвали в стройбатальон. Там не спрашивали, прислали повестку явиться в военкомат как военнообязанного. Папа еще рассказывал, что гражданская война была окопной войной, когда бойцы сколько-то сидят, потом пойдут, где-то их прогонят или нет. На Тамбовщине отец был командиром взвода. Говорил, что в одном из боев после того, как их окружили, стреляли, он все патроны выстрелял, у него рука как будто окаменела, не мог полчаса разжать.

В 1921 году отец молодой был, служил, однажды его вызвало областное партийное руководство, сказали, что дадут определенные полномочия, чтобы он поехал в район и навел там порядок. Дали ему справку, постановление правительства, у меня где-то копия хранится. Справка примерно такого содержания: гражданин Рыжков решением Тамбовского областного комитета направляется на работу, ему предоставляется право на борьбу с преступниками, решение вопросов, вплоть до применения расстрела. Приехал он как-то в село Мордово, шло совещание важных партийных начальников. Отец пошел к ним без приглашения, смотрел, слушал, его кто-то узнал, сказал: «О, Мишка-коммунист приехал. Иди сюда!». Начали расспрашивать, дезертировал ли, сам ли пришел. Он сказал, что его направили, показал справку, они забегали вокруг стола, стул ему сразу дали. Это был единственный случай, когда та справка пригодилась, о котором мне известно. Разговоров о дальнейшем применении того чрезвычайного документа у нас не было. После тюрьмы он почему-то не пользовался ничем этим, своими заслугами. Когда его освободили, он в село уже не вернулся, остался в Сталиногорске, был простым разнорабочим.

В партии отец состоял. Подробностей не знаю: меня в 10 лет мало все эти вещи интересовали. Да и рассказы о войне мне в детстве не были интересны, а, когда я подрос, неожиданно снова началась война.

— Что вы можете рассказать о вашем старшем брате, дедушке, других родственниках?

— Брат родился в 1922 году, его 22 июня 1941-го забрали на войну. Он все время служил в Красной армии, демобилизован примерно в 1970-м в звании полковника. Последнее время был в Чехословакии, наводили там порядок. У него возникли проблемы с сердцем, дали отставку. Дальше были причудливые хитросплетения судьбы: он, купив билетик за 3 рубля, выиграл в лотерее машину. В 1975 году ехал с сыном, который только пришел из армии, на 1 мая к дочери, попал в аварию. Столкновение было нос в нос. Сын выломал двери, его выбросило из кабины метров на 20. Брат был развернут влево, получил травмы, несовместимые с жизнью. Вот тебе и счастливый билетик.

По поводу других родственников, на печи у нас жил дед Никита, даже не уверен, чей, кажется, папин отец. Он был слепой, с бородой, и никто не рассказывал, как он туда попал. С мамой мы особо не разговаривали, ей было некогда со всеми семью детьми разговаривать.

— Расскажите, пожалуйста, была ли ваша семья верующей?

— Отец, к сожалению, в Бога не верил, как и мама. Как я уже говорил, его в селе называли «Мишка-коммунист», и это прозвище было далеко не ласкательным. В основном, народ в селе был религиозным, было две большие церкви, одна деревянная, одна каменная, которые в начале 30-х годов сожгли. Когда горела деревянная, я был мальчишкой, бегал там неподалеку, все видел. Все православные праздники в селе отмечали: Пасху, Троицу, Масленицу. Жгли костры, прыгали через них. Катались на санках, примитивных таких, на ледянках, такое народное веселье было. Мама была настоящей женой Мишки-коммуниста: у нее было много детей, она была активисткой, красной делегаткой, ей был положен красный платок. Она научилась писать, а читать не умела. В селе были священники, не знаю, что с ними дальше стало.

— Что помните из детства, школьных лет?

— Помню, как выезжали с отцом на приусадебный участок, он был соток 7—8. От дома до берега реки был сад. Пахали там, выращивали овощи: картошка, брюква, помидоры, все прекрасно росло, редька, репа, — вот это все было в моде. Я собирался туда поехать, все это было очень мне интересно. Мы еще через речку переплывали на чужие огороды, рвали чужой урожай. Маленькие были ребята, к сожалению, не понимали, что так делать нельзя. Хотя к ворам у нас относились очень жестко. Если вора ловили, то его вели по улице, держали за руки и каждый желающий, любого пола, мог подойти, дать либо пощечину, либо пинка, либо кулака.

Хорошо помню кулачные бои до 30-х годов. Они происходили прямо на улице, собирался народ с разных улиц, сначала дети баловались, а потом начинался кулачный бой. Шум, гам стоял. Некоторые с ломами приходили, но любое оружие, конечно, было запрещено. Мне тогда по возрасту было еще рано.

Помню, все детство вся обувь у всех в селе была рваная. Особенно это было заметно весной, когда шли ручьи, невозможно было не промочить ноги. Коньки, помню, были деревянные, самодельные. Много катались на речке, я проваливался пару раз весной, когда лед подтаивал. Не болел после этого, даже удивительно. Да и недалеко от берега было, не особо глубоко. Мы жили на одной стороне реки, а школа была на другой. Пробирались по льду. Ну вот, провалился я, подскочили взрослые, достали, ничего страшного. Не помню, чтоб я болел. Но были случаи, как дети тонули.

Помню, купали нас, детей, по-простому, в корытах. Старшая сестра была старше меня на 4 года, помню, мы в корыте, с мочалкой моемся, а она — максимум потрет спереди, сзади и все. Одежду, кстати, мать шила. У нее было много вещей свадебных и прочего.

По поводу школьных лет, помню, спокойно можно было встать, выйти с урока, никто у учителя не отпрашивался. Я и сам не раз уходил так. Были тетрадки, буквари. Я помню, что даже начинал читать книжку приключенческую, кажется, с братом. В школу ходил с сумкой через плечо. Парты были с наклонным столом, стандартные. Школы в Ставропольском крае и Тамбовской области мало чем отличались. Единственное, в Тамбовской области у школы было два этажа, мы лазали на второй.

Электричества в селе не было, я впервые увидел электричество в 1935 году. Зато было радио, тарелочки на стенках весели. У нас дома тоже было радио, даже соседи прибегали послушать, у кого не было. Кино привозили в село, на динамо-машине. Крутили кино сами ребята, вешали полотно, садились на землю, смотрели. На улице это все было бесплатно. Вот я, помню, смотрел «Хаджи-Мурат», а потом «Чапаев». Эти картины произвели на меня самое большое впечатление тогда. Помню, иногда в село прилетал самолет, все село сбегалось посмотреть. Садился он обычно на кирпичном заводе, собиралась толпа зевак. Автомобиль я впервые тоже примерно в то время увидел, в начале 30-х годов, это была легковая машина, марку уже не вспомню.

По поводу вредных привычек, я лично не курил, как и мой брат. Но пробовал, помню, мы тогда прятали табак и спички в сарае, а сарай с соломой. Мать узнала, что я закурил, меня хорошенько высекли, хорошо еще, что ничего не загорелось. С того момента и до войны я не курил. Даже в военном училище не курил, начал только на фронте. По праздникам, само собой, мужчины пили, но я бы не сказал, что много. На выпускной 10-го класса мы ничего не пили. По праздникам могли одну бутылку портвейна на 15 человек выпить, не больше. Отец у меня выпивал. Возможно, поэтому я к этому делу отношусь не очень хорошо.

Голода в Ставропольском крае в те времена не было, до самой войны жили хорошо. Подростки работали в колхозе, там сеяли, веяли, грузили урожай. В общем, работы было много. Там овцы были, помню, как их купали, тогда еще чесоткой заражались. О каком-то страшном голоде речи не было. Вот в Тамбовской области в 1933-м году был голод. Украина, кстати, до сих пор подает в суд за то, что там истребляли их население. Знаю, что в разгар голода там стояли скирды пшеницы или ржи не молоченной. И их почему-то не разрешали использовать. А потом они однажды загорелись. Это сильно ударило по всему селу.

— Почему ваша семья решила переехать на юг России, а не в столицу?

— Она была в Москве, это длинная история. Родственники мамины (братья) жили в Сталиногорске, это под Москвой, занимались там кустарно фотографией, пригласили отца, он тоже немного научился. Проявлять пленку, закреплять, печатать снимки и так далее. И потом они переехали на Кавказ, так как там было жить дешевле, больше спрос на фотографов. Переехали и нашу родню тоже перетащили. А мы там уже прижились до самого конца, уже до армии.

— Что вы помните о дне 22 июня 1941 года?

— День начала войны мне серьезно запомнился. Это было в воскресенье, выходной день. У нас в селе был районный фестиваль художественной самодеятельности. Вот, съехались туда артисты, декламаторы с других сел. Был замечательный вечер. Выступал женский хор из соседнего села, я как сейчас помню, они запели и какой-то холодок страсти и наслаждения сразу начал разливаться по телу. Хорошо пели. Я тоже выступал, был рядовым участником самодеятельности, играл в пьесах. Ставили «Вишневый сад» А.П.Чехова и другие его произведения. В общем, была нормальная культурная жизнь, дети учились в школе, заканчивали, поступали в институт.

Так вот, в воскресенье 22 июня в 12.00 выступил Молотов, потом началась, можно сказать, пьянка. Пошли обмывать кто куда, отмечали каждый по-своему. Через несколько часов стали приходить повестки на мобилизацию. Общее настроение было веселое, все считали, что быстро разобьем врага. Увы, почти вся наша группа, ребята по 18—19 лет, погибли или попали в плен. А те, кто вернулся, были инвалидами. Кто в первый день ушел, им досталось: погибли или попали в плен. Вот отсюда и начинается моя военная эпопея, как раз с этого дня. Но не 41-го, а 42-го года, когда мне исполнилось 18. Меня призвали. Началась новая жизнь, совершенно другая эпоха, тоже очень паршивая.

— Как вам не удалось избежать немецкой оккупации в Ставропольском крае?

— Начну издалека, чтобы было все понятно. В 1942 году я окончил школу, 10 классов у нас закончили человек 15. Если 10 классов закончил, считалось, что грамотный человек, почти ученый. И тогда началось самое интересное. Нас собрали человек 30, направили в так называемое Житомирское военное училище. А располагалось оно в Ставрополе. Я оказался старшим в этой группе, мне доверили аттестаты, свидетельства о рождении (раньше подлинники собирали), в общем, мобилизационные документы. И отправили нас в Ставрополь. Пешком прошли всего километров 15 до железной дороги, нас посадили в товарный поезд, добрались примерно к рассвету. Вышли, отыскали училище. Оно было еще закрыто, потом вышли дежурные, отобрали у нас документы и ушли. Говорят, сейчас дождемся, когда будет 8 утра, вы пойдете на санитарную обработку, мы будем вас постепенно вызывать. Около 8 часов открылись ворота, оттуда уже роты вышли на занятия, на плац. Пошли заниматься. Мы ждали, пока нас пригласят. В это время над Ставрополем появилась большая группа самолетов. Шли ровно, стройно, а мы сидели, радовались. Они летели в сторону Кавказа, именно над Ставрополем. А потом начали бомбежку, это был первый раз, когда я ее видел. Бомбежка была страшная. Бомбили вокзал, железнодорожную станцию, запасы горючего, все загорелось, дым поднялся. Бомбы начали падать на территорию училища. Кто его знает, что было в казармах, выжил ли кто. Мы как тараканы разбрелись, никто нас не приглашал в училище, не говорил, что нужно делать. Потом ворота училища раскрылись, выехала одна машина, другая, и все куда-то за город. Набрался народ, кто-то кого-то ищет, кто-то кого-то узнает. Кто-то прибегает и, запыхавшись, говорит: «Немецкие танки в городе». А немцы находятся еще где-то там, далеко. Они сбросили свой десант, все перепугались. Конечно, самые начальствующие машины поехали в тыл. Много народа вышло на дороги, мы тоже отправились в тыл, разбившись по группам, каждая из 5 человек.

Мы вышли, сначала спрятались в лес, а когда эта бомбежка закончилась и сказали, что немецкие танки в городе, пошли подальше от города. Дорога там была на Невинномысск, оттуда и в Пятигорск, и там на Кавказ, из Ставрополя. По этой дороге мы постепенно и пошли. Все в гражданском, это было лето 1942-го. Ни одного выстрела по самолетам, никакой охраны не было, немцы все бомбили беспрепятственно.

Все разбрелись неизвестно как, мы попали в лес, пошли по направлению на юг. Шли мы две недели. Дошли до Пятигорска, там остановились, стали доедать свои сухари и прочее. И тут мы увидели немцев, идет огромная колонна танков, колонной двигается в Пятигорск. Никто их не встречает, никто не обстреливает, никто ничего не знает. Встретили мы, значит, роту каких-то наших пехотинцев, которые то ли охраняли дорогу, то ли еще что. А эти танки идут, не стреляют.

И вот, командир стрелковой роты командует: «К бою! Окапывайтесь!». Начали окопы делать, пока не стреляли. А потом один солдат не выдержал, выстрелил, сбил мотоциклиста. Но у немцев там свои знаки, они сразу закрыли люки танков, долбанули по окопам, где наши лежали. Но мы убежали, залегли и пролежали ночь. Спустились к реке Подкумок, немцы уже прошли за нее далеко вперед. Мы собрались в кучу и прошли немного дальше Пятигорска, прошли, может, с десяток км, есть нечего, людей никого, все разбежались куда-то.

В группе осталось 5 человек. Шли, шли, ботинки разбились. Шли все время по лесополосе, чтобы не попадаться. Немцы встречались, но нас не трогали, мы ведь молодые совсем были, они только говорили: «Цурюк, цурюк» («Назад идите, назад»). Отступали, отступали, а дальше уже некуда, есть больше нечего. Мы повернули и пошли назад, пришли домой в родную Спицевку. Она еще не была оккупирована, немцев там не было. А потом, через день-два, они подъехали, там уже немецкий гарнизон. Когда мы приехали там кто-то был, кто-то там уже наводил порядок, кажется, полицаи. Указы издавали какие-то. Вот так я и оказался на оккупированной территории. Вся эта история очень неприятна для всех, кто остался.

— А вы видели, как немцы расправлялись с евреями?

— Видел. Лучше бы не видел, конечно. Их через село прошло тысяча человек. К тому времени, как пришли немцы, было не так много, человек 40 примерно. Они их вылавливали и пришивали или прикалывали на спину метку, собирали в школу. Набиралась группа из нескольких человек. Потом, через какое-то время, приезжали немцы, но никого не трогали, просто собирали и все. А потом приезжала группа СС, с медалями, в костюмах. Помню: приехала душегубка, подъехала к школе расправляться с евреями. Были там и старики, и дети. Детишек бросали прямо в эту душегубку, я своими глазами видел. Я был недалеко, сидел за забором. Обмирал от страха и от ужаса происходящего. Набросали туда женщин, раздели мужчин до подштанников почему-то, у женщин верх поснимали. Загнали и пошли, включили газ. И все, через несколько километров вывезли за город и вывалили всех, бросили. Я видел это только один раз. Они у нас очень мало были, месяца три. Когда наши там прошли, нашли у немцев список лиц, подлежащих ликвидации. В их числе была молодежь, я тоже был в этом списке.

— Вы были к этому времени комсомольцем? Как жили при немцах?

— А как же. Был в комсомоле, все, как надо. Кто чем жил, в основном, своим хозяйством. Сейчас я, конечно, не могу даже представить, как мать выкручивалась, как кормила 7 детей. Ну, как-то жили. Был случай, как отец набрел зимой на замерзших овец, приносил их домой, закапывали их в снег, чтобы не испортились, потом разделывали и долго питались этим мясом. Немножко картошку бегал воровал, пшено.

Немцы селились у нас, чтобы переночевать, вели себя нормально, даже, я бы сказал, интеллигентно. Никакого насилия, ничего такого не было. Остановился у нас однажды немец. Я запомнил, потому что он был интересный, обаятельный молодой человек, не знаю, с какой миссией он приехал, не отчитывался. Но жил он у нас дома. Видел, как мы жили, семеро по лавкам. Точнее, девчата. Так вот, он приходил, приносил картошку вареную или хлеб большой. Видел, что есть дома было практически нечего. Только вот я не помню, где он у нас ночевал, все ведь забито было. Ему нравилось здесь жить, он немного учился по-русски разговаривать. Мог попросить покушать, яйца, молоко, кашу и прочее. Это один тип поведения, такой культурный немец. Другой тип — противоположный, когда, к примеру, устраивали прием для населения, накрывали столы, кушанья ставили, вино, там был нужен глаз да глаз. Только отвернешься — ушлый немец уже сцапает с твоей тарелки кусок мяса или курицы. И что ты на такую наглость скажешь? Не будешь же при всех скандалить, говорить: «Верни мой кусок обратно!».

Когда началась Сталинградская битва, немцы взяли много наших пленных. Это были, в основном, русские. Все население выходило поглазеть на этих пленных, немцы их ведут винтовками, подталкивают, покрикивают. Но иногда встречались на пути женщины, бросались прямо в немецкую толпу, кричали пленных по имени. И некоторых пленных выпускали, пока шли, человек 20 отпустили. Если кто падал, его не убивали, а оставляли.

Через какое-то время объявили мобилизацию, кто хочет ехать в Германию, всем девчатам. Многие поехали, причем, по собственному желанию. Некоторые отказывались, моей знакомой достали справку, что она больна. Если кто не хотел ехать, и немцы видели, что не хочет, прячется или красится как-то по-страшному, то и не искали. Потому что у них по плану людей итак набиралось достаточно.

— Были ли у вас в районе партизаны? Какие были сложности в это время?

— Не было, ну, там все сложно с этим понятием. Что такое партизан? Это человек, люди или отряд, официальный, зарегистрированный у нас в органах. Если в органах не зарегистрирован, хоть ты сотни немцев перебей, ты все равно не партизан, ты на оккупированной территории. Или ты попадешь к нашим, просто так докажут, что ты враг народа. Мы были в подполье, ждали, когда можно будет что-то сделать. Вот, например, немцы хотели взорвать мельницу, а, если мельницы в селе не будет, народ весь погибнет. Мы старались этого не допустить, сами охраняли. Раненые были, вот они подсобрали оружие. А как собрать, это очень опасно, как открыться, довериться людям? Что я хочу партизанить. Все сложно, 3 месяца — очень малый срок, чтобы человека узнать.

Из сложностей — я успел посидеть в полиции, 2 недели держали. По селу были развешаны листовки о том, что наши придут. И я попал под подозрение, как и все молодые ребята-комсомольцы, нас в первую очередь начали трясти. Вот полицейский был наш, советский, инвалид хромой. Может, был членом партии, может, нет. Сидели мы с комсомольцами, еще двое, девушка и парень. Там в тюрьме не кормили, родители приносили что-то, яблоки, картошку, молоко. Это полицейские разрешали. Потом, когда подперли немножко под Сталинградом, немцы начали бежать. Нас отпустили. Наша полиция обнаружила где-то в глубинке советский склад с оружием, обувью, кожей и не сказали об этом немцам. Они узнали, начальника полиции, который присвоил себе имущество, сразу арестовали. А его заместитель узнал об этом, прибежал, начал говорить: «Ребята, собирайтесь, уходите». Куда уходить? Мы подумали, что это провокация. Но собрались и ушли. А его потом тоже взяли и расстреляли немцы, потому что обманул, присвоил имущество. Вообще, полицаев было много, человек 30 на село.

Наши с ними расправились просто, в ту же ночь, когда пришли, где-то в ноябре. Собрали их, отвели за село в овраг и расстреляли. Били их прикладами, штыками, чтобы не было крика и шума. Наши солдаты били по-разному, кто-то с удовольствием, кто-то с содроганием. Короче говоря, часть из них осталась в живых. Никто не возражал и даже власти знали об этом. То есть наши знали об этом, тоже ничего не сказали.

Был еще случай. Ночевали немцы у нас, а патронов в пистолете мало, где-то 3 осталось. Немцы в одной комнате спят, автоматы свои на стуле положили. Я в комнату вошел, они спят, храпят вовсю. Взял автомат, отстегнул магазин, выдавил оттуда сколько-то патронов, высыпал их в карман и ушел. И они ничего не обнаружили, немцы. Но это надо же быть таким дураком, чтобы идти вот на этот подвиг! Я уже тогда понял, что это дурость дуростью. Ну опять же, я ведь не партизан, если даже их перебил, все равно я не партизан, вот так.

— Расскажите, как относились в селе к полицаям население, местные жители?

— Конечно же, презирали, не любили. Когда немцы уже побежали из села, ко мне один прибегает и говорит: «Слушай, давай нападем на полицию, расстреляем их и все». Но все слишком сложно. Вот мы выскочим вдвоем, втроем, а что дальше? А, может, ты врешь и сзади будут еще немцы. Может, перебьем их, может, нет, мы не знаем. Все это сложно. В полицаи шли, в основном, обычные колхозники. Потому что среди учителей у нас не было, а учителей было много. Но было много каких-то малознакомых, я их не знал. А были те, с которыми я не дружил, потому что еще был молодой совсем. Полицаи были людьми от 30 лет. Ходили, вроде бы, в гражданском, были повязки, когда они служили.

От полицая мне достался пистолет бельгийский, 12-зарядный, очень хороший. Мы с учителем физкультуры дружили, и вот, шли по улице, идем к дому, женщина знакомая идет. Остановилась двухколесная немецкая повозка, выходит немец, бросил шинель в коляску и пошел в дом. Мы посмотрели, а он пояс с пистолетом снял, винтовка у него там еще лежит и все, он ушел. А мы подошли, никого нет, темно ночью, взяли этот пистолет. Осень, прохладно на улице. И ушли. Ушли и не знаем, что стало с этим офицером. Ну вот мы утащили. Если бы нас поймали, то расстреляли бы, конечно. Смотрим, там половина патронов. Туда точно подходили немецкие автоматные патроны. А у нас ночевали 2 немца, и вот я решил достать патронов. Все было очень-очень сложно в то время. Лишь одно было ясно на 100%: если убили немца, то 10 человек с улицы, где убили, всех 10 надо расстрелять.

— В 1943-м году вас повторно взяли в Красную армию?

— Именно так. Наши освободили село, и был повторный призыв. Всех ребят, которые были, так сказать, ходячие, их всех разом мобилизовали. Причем сразу стоит сказать, что ни один из них не подал уже потом признаков жизни. Все, скорее всего, погибли, есть без вести пропавшие. Меня тоже в ту ночь вызвали особисты, мобилизовали. Надо было охранять тюрьму, дезертиров, отставших. Создали такой отряд под названием «истребительный», я в том числе был в этом истребительном отряде.

— Расскажите, что из себя представляла тюрьма?

— Она отличалась от современных тюрем. Это были старые помещения полиции, во дворе пристрой, а в доме свободные комнаты, в них собирали и сажали людей. В коридоре сидела охрана, я в том числе сидел в коридоре. Конечно, это глупо, нас, ребятишек, собрали, никто из нас винтовки в руках не держал, не то что стрелять. Какие из нас охранники? Дверь деревянная, я сижу, дремлю, руки работают, затвор открою-закрою. Немецкий карабин. Один раз как бабахнет, я вскочил как сумасшедший, он пробил дверь. Было полно народа, пуля проскочила через дверь и окно напротив и исчезла. Как она не попала ни в кого, черт его знает. И вот еще случай был, товарищу лет шестнадцати, моложе меня на пару лет, дали ружье. Стоит он на пороге, проходит мимо девчонка, подружка его, молоденькая, красивая. А он солидный, с ружьем стоит. Он поднимает это ружье и говорит: «Эй, слушай, видала?». И ружье как бабахнет ей в грудь. Парень заверещал, как увидел. Ему за это ничего не было (кроме испуга). Вообще-то, ему не имели права в руки давать такое оружие, если по закону. Вот такие мы были вояки. Я прослужил там чуть ли не 3 месяца.

Люди везде нужны были. Меня пригласили в военкомат помочь с оформлением документов. Были нужны люди, не имело даже значения, хороший ли почерк, брали всех. Кому-то нужно было работать, оформлять же надо, а народ все время шел. Когда была медицинская комиссия, составляли протокол на каждого, указывали, где что не в порядке: кого помыть, кого побрить, кого подлечить. Все фиксировалось. Я тоже принимал участие в этом деле, пока не пришла разнарядка в военные училища, в офицерское училище, о котором я рассказывал. Попал в это училище, из училища без войны, значит, отвоевался. Но самое страшное во всем этом деле, что больше всех пострадали наши молодые люди, которые оказались на оккупированной территории. Ведь ни одна девчонка, которая была там, если ей было 16, ни одна не поступила в институт, на работу не брали, потому что была на оккупированной территории. Это же такое преступление. После войны — то же самое, людям из оккупации не разрешали многого. Это пятно, оставленное на всю жизнь.

— Когда немцы отступали из вашего района, они не сожгли село?

— Нет. Отступали культурно. Когда они уходили, следом сразу наши пришли, буквально через какие-то часы. Мы между собой общались, узнали, что наши подходят, встретили нашу пехоту. Спрашиваем: «Оружие нужно?», — «Какое оружие?», — «Вот, пистолет есть». И он взял с удовольствием себе этот пистолет, воткнул за пазуху, даже спасибо сказал. Это, конечно, тоже глупость, а не какой-то подвиг. За все время упала единственная бомба, с самолета. Откуда взялся самолет, боя ведь не было. Воздушные бои я видел уже потом, на фронте.

— Расскажите о периоде обучения на офицера и о том, как вы попали на войну.

— Меня направили летом 1943-го года учиться на офицера. Я в военкомате был на хорошем счету. Мы учились почти год. Если смотреть с современной точки зрения, то учили совсем плохо. Чтобы научиться стрелять из миномета, нужно хотя бы десяток выстрелов сделать, а мы сделали максимум по 2. Стреляли учебными. Это не так просто! К миномету ведь нужно привыкнуть, там очень сложная наводка, чтобы попасть, надо обязательно знать расстояние. Выбираешь предмет, который служит ориентиром, отмеряешь, прицеливаешься тщательно. А во время нашей учебы все было как-то на бегу, не серьезно. И, главное, без мин, так как их не хватало. В основном, у нас была строевая подготовка, огневая, стрельба из всех видов оружия. Давали где-то по пятку патронов. Из ПТР не стреляли, из пулемета Максима тоже. Там была отдельная рота пулеметчиков, у них был специальный курс, стреляли и из Максима, и из Дегтярева. У нас было только общее ознакомление с пулеметом, разбирали его, но не стреляли. ППШ разбирали.

Был у нас командир взвода, офицер, осетин, по-русски даже не очень хорошо говорил. Была огневая подготовка, надо было назвать траекторию полета, а он даже слова такого, «траектория», не знает. Я взял и подсказал. Он озверел, разозлился на меня, что я при всех ему подсказал. Минометы изучали 85-мм и 120-мм, но мы не разбирали ничего. Это уже относилось к артиллерийскому вооружению. Самое страшное дело для минометчика — это плита. У него же плита тяжеленная, трехногий лафет тоже тяжеленный, там лямки, очень тяжелая труба. Я таскал трубу только в училище. Самое главное, что с этим минометом воевать тяжело, особенно, не дай бог, менять позиции.

Кормили нас в училище, я считаю, хорошо, они называли это «по десятой норме», для меня же самое главное, что было ощущение, что еды хватает.

Когда я окончил учебу, то попал в 6-ую Орловскую стрелковую дивизию. Она была растрепанная, раздерганная полностью, готовая вот-вот развалиться. Собственно, она и развалилась, когда я там был. В Румынии заняли одно небольшое село, встречали местные жители, вино выносили. Наши обрадовались, схватили, через полчаса все пьяные были. А там немцы на бронетранспортерах выскочили и начали все движущееся уничтожать. Так наша дивизия и развалилась. В тот день меня как раз ранило. Но я раньше сошел, правее, в самом селе не был, повезло. Мы услышали бой слева и пошли, там была немецкая круговая огненная оборона. Это значит, что у них мало народа и они встают в кольцо. Там были пулеметчики, минометчики, куда ни подойди, есть риск. И вот, меня ранило, кажется, пулей. Правду говорят, что жизнь пехотинца — это 1—2 атаки, а потом или в медсанбат, или в могилу. Вероятнее всего выжить, только если в засаде отсидеться. Даже Симонов говорит, а уж он-то научен, что жизнь молодого офицера — это от силы 10 дней. Потом либо его убивают, либо он ранен.

— Как вас приняли в 6-й Орловской стрелковой дивизии?

— В 6-ую Орловскую стрелковую дивизию пришли ночью, туда я приехал на лошади. Никак меня не встречали, привезли, высадили. Сказали, что немцы должны где-то тут проходить, их надо перехватить. А я спать хочу, засыпаю на ходу. В общем, я не попал в эту группу, которая должна была этих немцев остановить. Дальше началось формирование взвода из поваров, тыловиков.

— Можете ли вы вспомнить какой-нибудь случай (или несколько случаев) из военного времени, оставивший наиболее яркое впечатление?

— Да там, честно говоря, все впечатления были очень яркие. Каждый бой, каждый день. Первый случай расскажу про обстрел немцев на реке Грон в Венгрии. Я был командиром минометного взвода. Это было 23 февраля 1945 года. Стоял дождь, грунт был мягкий. Плита застряла на полметра, чтобы ее вытащить, убиться надо. Цепь немецкая уже подошла, кто был свободен, их отбили, но бросать миномет нельзя. Кое-как вытащили плиту, откопали, одели на парня, он стоит, качается. Начали отступать, едет наша повозка, везет нам мины. Мы обрадовались безудержно, нас человек шесть было. Залезли, погрузили кое-как, поехали прямо по минному полю противотанковому. Ехали по минам, громыхали, ни одна не взорвалась. Тяжесть очень большая, килограммов 300. Была переправа, деревянный мост, скопилось много наших повозок, а немцы этот мост громили без остановки. Был у нас парень Шохрат, он разогнался, кого-то зацепил, на мост выскочил, в общем, мы проскочили, Шохрат нас вытащил. А кто-то из пулеметчиков, увы, не смог, оставили свои пулеметы в реке и сами утонули. Мы проскочили на ту сторону, отъехали метров 30—40, в мост попала бомба. Так что во время этого боя вот такие были приключения.

Еще деталь про бой на реке Грон: мне даже пришлось в этом бою использовать личное оружие, пистолет ТТ. У меня и автомат был, потому что один из мобилизованных или присланных солдат попросил, чтобы я его взял и дал в обмен винтовку. Было темно, ночной бой, пока сражались с немцами, постепенно стало рассветать. Тогда и засекли переправу, наши ребята переправлялись. Наш командир роты пошел на разведку и исчез. Переправились и хотели немножечко отдохнуть. Думаю, давайте от берега отъедем подальше, а там наверху уже безопаснее, «Катюши» стоят. Хотели выехать дальше, нас останавливают, расспрашивают: «Кто, куда, откуда?». Сказали поворачивать и езжать в указанном направлении, сказать пароль. Нас заградотряд перехватил. Если бы мы двинулись дальше, то нас бы попросили остановиться все равно. А если бы не остановились, то нас бы остановили. Все это было хорошо рассчитано, продумано. Иначе, очевидно, было нельзя.

В это время Будапешт был в осаде. У меня есть благодарность за взятие Будапешта от Сталина. Немцы пустили большой отряд для выручки Будапешта, он шел по одному берегу реки Грон, двигался к Будапешту. А у нас, наоборот, была задача перехватить этот отряд немецкий, не допустить до Будапешта. Пока они шли, наши взяли Будапешт. И перед ними поставили задачу сбить нас с этого плацдарма на Гроне. Пехота нас прикрывала, они были впереди, но не далеко, в пределах 700—800 м. Миномет ночью — дело темное. На глазок стреляли. У нас была задача — выйти на дорогу и перерезать дорогу, как это сделать — наши проблемы. Карт у нас не было. Никто ничего не знал. Бинокля не было. Я, кстати, узнал, что, вообще-то, положено офицеру из обмундирования, только когда получил военный билет, уже после войны. Очень удивился: там и запасные сапоги одни, и штаны, и плащ-палатка, у нас, естественно, ничего такого не было. За все время я, допустим, не видел ни у кого ни одной каски. Во взводе были все, кто можно, повара и прочие. Как продержаться? Кто его знает.

Человек 60 было под моим командованием в том бою. Я некоторых этих ребят потом встречал уже в Австрии, они попали в другие подразделения, а я попал в 81-ую стрелковую дивизию, уже по назначению, командиром минометного взвода. Может быть, поэтому я и продержался подольше, потому что был не в пехоте и ходил в атаку еще всего лишь пару раз. В последнее время, минометчики были рядом с пехотой, практически вместе шли. У нас было всего 2 миномета на роту, потому что все были либо повреждены, либо их просто не было.

Я был младший лейтенант. Видел, в штабе было несколько офицеров. Но когда в атаку шли, когда после атаки разбирались, никого из них не было. Был еще один, который все кричал: «Ни шагу назад, шаг назад — расстреляю». Он меня, кстати, встретил после войны, он говорит, чтобы я зашел в штаб армии в Венгрии, так как у меня там награда есть, орден Красной звезды. Дело в том, что дивизию после этого разгрома ликвидировали, ничего от нее не осталось. Я запрос сделал, они ответили, что в списках Рыжков Анатолий Михайлович есть, но дальнейшее его пребывание неизвестно. Меня в госпиталь увезли, а госпиталь армейский, видимо, эта дивизия в армии уже не действует.

Еще был один памятный случай. Мое первое, собственно, такое знакомство с войной. Когда уже я получил писарей, туземцев на румынской территории. Я стал оглядываться, вокруг ходить, вижу: румыны. Три румына, я им: «Руки вверх!», а они уже полуживые. Пошли за мной все, я их сдал, мы расположились спать в лесу. Мины взрываются где-то вверху, выкопали окопчик, легли туда. А обстреливали, видимо, из тяжелых минометов, там 120-мм, что-то потолще. Стало рассветать, чувствую, как-то холодно стало. Щупаю вокруг руками, а мой товарищ совсем холодный. Я с перепугу вскочил, а он мертвый, где-то там взорвалось, у него в грудь попал минометный осколок. Самое страшное, что я не слышал ни звука.

— Что еще помните о службе?

— Когда шли в бой, кричали: «С нами бог!» и «За мать», много кричали, до хрипа, точно помню. А вот «За Родину», «За Сталина» — не помню. Офицерский паек выдавали на фронте, когда случалась какая-то остановка. Были командиры подразделений, денщик был, с ним тоже поделиться надо было. Пока мы воевали на чужой территории, нас этот вопрос как-то не сильно волновал, потому что что-то доставали сами. Постоянного чувства голода не было. Ходили только в пилотках. Зимой прохладно было, шапки были, а вот шлемов не было.

Вот, еще случай один вспомнил. Был 1944-ый год. Я в боях не участвовал, мы как-то искали ночлег, остановились в домике на маленьком хуторке. Там всего 1—2 дома на весь хутор. Сад вокруг, такой хорошенький садик. Там румыны, по-моему, жили. Расположились, едет артиллерийская батарея. Через несколько минут летит немецкая Рама, смотрим, артиллерийская батарея сматывается и быстренько уезжает. Мы думаем, чего они испугались? Даже не стреляли, просто сменили позицию. А дело в том, что ФВ-189 — это разведывательный самолет. Значит, батарею засекли и, если бы они оттуда не уехали, их бы разбомбили или накрыли артиллерийским огнем. Но мы ничего этого тогда не знали, что надо было бежать подальше от этого чудного садика и домика. Мы, наоборот, обрадовались, что есть в доме подвал, расположились. И, когда стемнело, был обстрел с прямыми попаданиями в дом, где мы остановились. Хорошо, что мы были в подвале. А хозяева были наверху. В общем, учились, получали в процессе войны опыт на своих ошибках, теперь уже знали, что, если Рама пролетела, надо прятаться. ФВ-189, кстати, постоянно летали.

Я видел несколько воздушных боев, кто там был, наши или немцы, трудно разобрать. Тем более, как раз появились тогда новые виды истребителей, у нас их еще не знали. Иногда стреляли прямо из окопа, из пистолетов, из стрелкового оружия, из всего, когда наши окопы бомбили. По-моему, даже что-то сбили. Но такое было редко. Наши зенитчики стреляли, наши истребители летали во время бомбежки, бои шли без перерыва. Одни улетают, другие прилетают. Падающие самолеты видел, а горящих не приходилось.

— Какое оружие вы использовали?

— Я шел в атаку с ППШ. Гранат, по-моему, у нас просто не было. В одном диске 71 патрон, у меня было не больше двух. Диск — это всего две минуты стрельбы. Патроны расходуются очень быстро, я даже удивился, как у меня через несколько минут боя диск освободился. А заряжать его не так просто и быстро, надо вскрыть, там пружины. Помню, зарядил диск и прикинул, что, если даже заряжу полностью, хватит на пару минут ходьбы по этому свету. Пока перезаряжаешь, он остывает. Я все свои диски израсходовал. Потом еще думал, что мало положил в мешок, надо было больше.

— Что было после вашего ранения?

— Меня направили в госпиталь. Я лежал с ранением 3 месяца, потому что потерял много крови, пока дошли до медсанбата из леса. Помню медсанбат, он был близко к передовой, это была такая палатка, где делают первую перевязку. Потом меня погрузили на носилки и отвезли в госпиталь. Оттуда меня направили в тот корпус, где я должен был быть, нашли мое дело. Предложили сразу место командира минометного взвода, определили в 81-ую гвардейскую стрелковую дивизию в конце декабря 1944-го. В госпитале было хорошо, я довольно быстро встал на ноги, стал ходячим больным. Была морозная погода, снега было мало. Это я помню, потому что стихотворение писал. Дальше мы сели на поезд и ехали какое-то время в сторону Австрии. Сойдя с поезда, я сел на лошадь. Раньше я ездил верхом в колхозе, но тут оседланная, я себе всю задницу отбил. Привезли куда-то в лес ночью, говорят, что тут недалеко должна отступать или наступать группа немецких солдат, их надо перехватить. Я пришел, не было никакого сформированного взвода, никого. Ни минометчиков, ни стрелков.

— Расскажите, пожалуйста, о том, каково это — быть командиром взвода минометов?

— Когда ты командир взвода минометов, под твоим управлением их минимум три. Позиция ваша сзади, на удалении чем дальше от пехоты, тем лучше. Точное расстояние не скажу, было по-разному. Когда мы убегали, то убегали практически вместе с пехотой. Только пехота пошла напрямую форсировать, а мы объехали, то есть попали на переправу. А так, все время практически в пределах видимости. Я все время находился там, в тех же окопах, где и минометчики. Или в землянке мы были в одной, было всего 6 человек и 2 миномета. Состав менялся постоянно, были пополнения, кто-то из ребят уходил по направлению. Недельку-другую покантовались, могли сами стать командиром отделения. У меня под командованием были солдаты, из которых делали сержантов. Не знаю, какими путями они попадали, нам только по факту говорили: «Вот этот будет у вас». Относились они ко мне нормально.

— Как к вам относились румыны, австрийцы, местное население Венгрии?

— Местное население везде по-разному относилось. В Венгрии всюду, куда мы приходили, везде прятались. Вообще, привыкали довольно быстро, потому что наши ребята, солдаты, не были такими жестокими, хотя, вот есть несколько эпизодов, когда они вели себя чрезвычайно плохо. Венгрия большая, народ разный. У меня есть стихотворение, которое я посвятил венгерской девчонке, влюбился в нее. Мы втроем ночевали у венгров. Относились они к нам хорошо. Там был отец, мать и дочь, отец воевал, не знаю за кого, может, уже за наших. Тогда было все проще. Все зависело от того, как мы сами относились к людям. Местные жители Венгрии жили гораздо лучше нас, и эта разница была огромной.

Румыны тоже не кричали: «Долой!». Я одну ночь провел с румынами на позиции, мои солдаты и румынские. Впереди немцы, нам их нужно зажать в случае нападения. Утром просыпаемся, вроде не стреляли, ничего. Утром слышу, копошатся немцы, заторопились, что такое? Рядом со мной был румынский лейтенант. Смотрю на него, нету ни одного румына, ни одного, все сбежали. Немцы, когда заметили, что румыны зашевелились, собрались и ушли с позиций. А мы остались, как дурачки, лежать, воевать. Поднялись, кто-то прибежал, посочувствовал, что снова ушли. «Хорошо, — говорит, — немцы не начали наступать».

Обычные румынские солдаты, возможно, чуть подозрительно относились к нам: ведь неделю назад против нас воевали, а теперь в одних окопах сидим. Но есть команда сверху, надо выполнять. А как мне к пленным румынам относиться? Они же уже полулюди. Может быть, они там, внутри, горели ненавистью, не знаю. Да и язык я не знал, так что разговаривать с ними не мог.

С австрийцами мы особого контакта и не имели, один мой выезд, и тот был случайным. Потом, уже после взятия Праги, мы пешком заходили в Вену, но ни с кем не беседовали. С союзниками не встречались.

— Вы видели случаи изнасилования, расстрелы?

— Случаи изнасилования помню, даже не один. Смотря еще что считать изнасилованием. Вот девушка сидит на диване, раздетая, не встает, стоит наш солдат. Потом подходит, она берет рукой тряпку, вытирает здесь. Складывает и готово. Вот солдат и полез. Когда я это увидел, я больше женщину эту не знал, мне стало страшно, тут еще эти болезни, разговоры. Изнасилование ли это? Нет ведь? Там отдают пятерку или сколько кто.

В Австрии видел изнасилование, там есть городишко, название не так уж важно. Меня как раз вызвали, я с фронта ушел. Там шли бои, я сидел в окопах, позвали получать кандидатскую карточку, меня приняли в кандидаты партии. Это было так: приглашали, говорили, чтобы написал заявление, что, если погибну, считать коммунистом. Сначала принимали кандидатскую, только потом уже принимали в члены партии, вот так все сложно. Приехали, поселился.

Комендатура поселила в хороший дворик, все прекрасно. Ночью будят, значит, говорят: «К вам пришли». Я раскрываю одеяло, смотрю, включили свет, стоит девчонка молоденькая такая, лет, может, 14—15. Бормочет что-то про отца, мать, жалуется, зовет, просит посмотреть, что там такое. Я пошел.

Перешли через дорогу в подвал. Подвалы там такие огромные, там бочки с вином стоят. Спустился вниз. Стоит стол, за ним сидит мужчина в гражданском. Над ним стоит наш офицер, одной рукой раскрывает ему зубы, а второй льет в рот вино. Что за садизм? Как это можно назвать? Но это не главное, девочка берет меня за руку и ведет дальше. Прошли немножко, она, значит, остановилась и плачет. Говорит: «Вот мама, мама». Вижу: лежит женщина, распластана, ее насилует мужик и очередь стоит 3 или 4 человека. Все пьяные. Я взял девочку за руку, отвел к стенке, сказал спрятаться за чемоданами и сидеть, не выходить, иначе будет капут. Закрыл ее чемоданами, ушел. А что с этой женщиной дальше сделали, не знаю. Наших солдат за такое дело в штрафбат могли отправить, у нас в Венгрии даже расстреляли одного за изнасилование. Один гонялся за девушкой, она подняла большой шум. А здесь не знаю, жаловался ли кто, жаловались ли австрийцы. Но, вообще, за такое, конечно, положено наказание. Вот того офицера, который вино лил, я бы сам убил, но он же там не один, а с целым взводом. Все пьяные, куда я один против них.

По поводу расстрелов, я знаю об одном показательном расстреле, мне рассказывали, но сам не видел. Речь как раз о том парне, который изнасиловал девушку и она подняла шум. Вмешался начальник штаба, накрутили крупное политическое дело. Правда, расстреляли не публично. Как они выбирали, я даже не знаю. Это же тоже страшно за людей. Кто угодно мог быть расстрелян, моя мать, моя сестра, никто не застрахован.

— Каким вы помните День Победы?

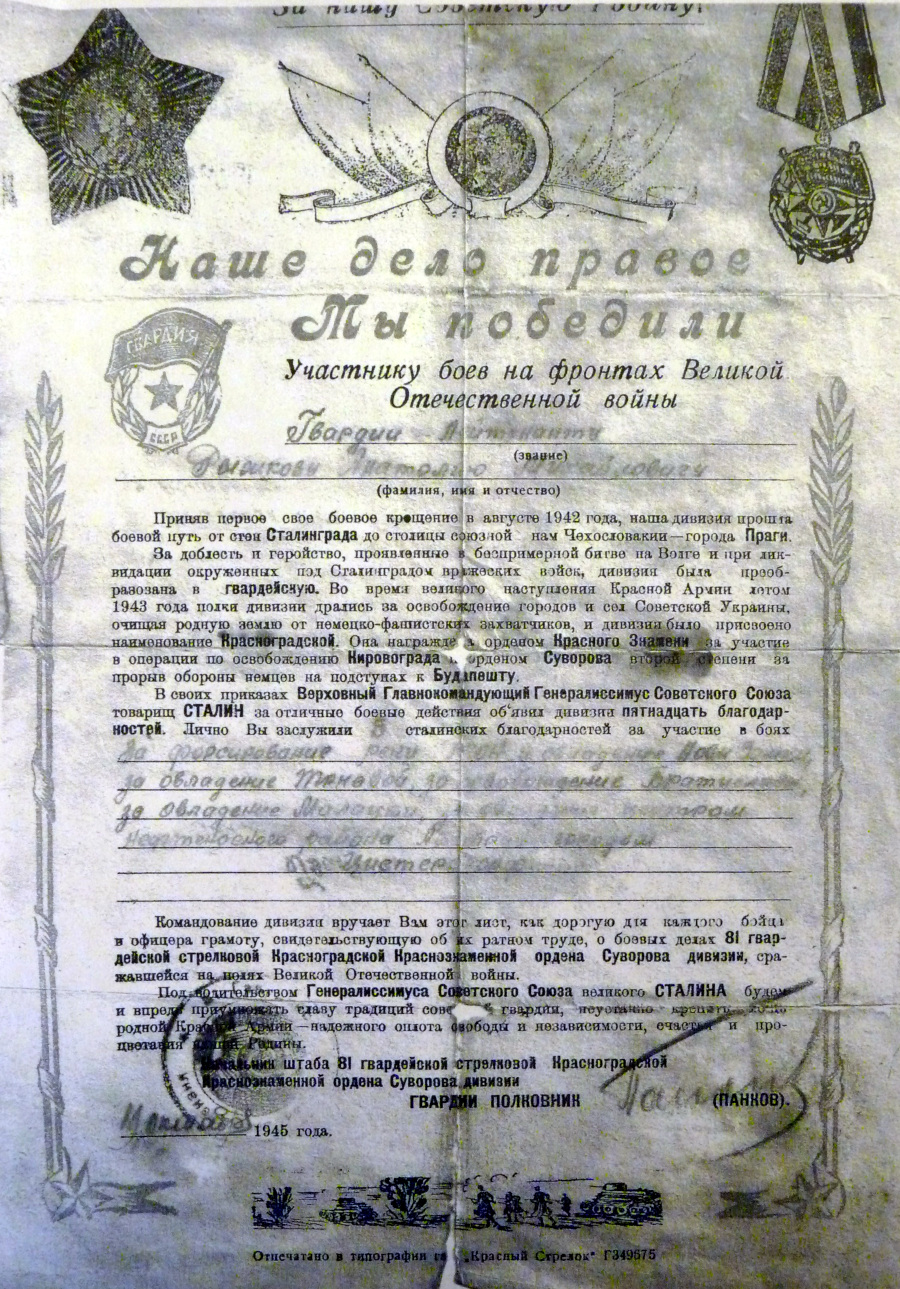

— 8 мая ночью в Словакии прибежал откуда-то наш человек, говорит: «Ребята, войне конец!». Через три часа в таком-то городке собирается все руководство дивизии, все офицеры туда должны прибыть. Откуда-то появились машины. Все это время пешком шли, всю Венгрию. По Австрии, по Чехословакии, все время пешком ходили, а тут вдруг машины появились, нас посадили и повезли в какой-то городишко. Там объявили, что война закончилась, подписали договор. Я был награжден орденом Красной Звезды (за бои в Венгрии) и медалью «За победу над Германией», а орден Отечественной войны первой степени получил в 85-м году к юбилею Победы. Конечно, мы выпили в честь такой новости, нас хорошо угостили. Вина было неограниченное количество.

— Много ли правды в фильмах про войну, как вы считаете?

— Я считаю, все правда. Потому что вот я смотрю любое военное кино и какой-то эпизод обязательно находится очень похожий на тебя, как будто ты там участвуешь. Либо это бомбежка, либо это выход из окружения, либо захват, либо окопы. Окапываться — это самая страшная работа на фронте. Все время, как только остановился, где бы ты ни остановился, все, копай окоп.

— Как вы считаете, что вам помогло выжить на войне?

— Я был равнодушен к тому, выживу ли. Страха не было. Когда был минометчиком, было все время ощущение какого-то страха, а потом настолько привык, что стал равнодушен. Если слышал бомбежку, сидя в каком-то полуподвале, думал так: попадет — хорошо, а не попадет — повезло. Часто раздумывал над этим, страшно мне или нет. Что помогло? Да черт его знает. Наверное, это просто стечение обстоятельств. По-моему, это просто судьба. Мне кажется, человеку невозможно этим каким-то образом управлять. Так сложились обстоятельства, что я после госпиталя попал в учебный батальон, там были минометчики, мы ходили в одних рядах с пехотой, ходили в наступление. Можно рассуждать об этом бесконечно. Вот еще приходилось однажды через болото лезть, как я вылез, вообще не помню. Группа была 9 человек, двоих недосчитались. Мог тогда умереть? Конечно, мог. Но как-то само собой получилось, что выжил, выбрался.

Еще вот, например, в одном из боев, коротком, мне пришлось пересекать поле между немцами и нашими минометчиками. Так вот, я шел, кругом свист этих пуль, ты его как будто ощущаешь, что вот они, здесь, могут попасть в тебя. Но я прошел, не попало. Сколько нужно было дней, минут, чтобы пуля меня настигла? Может быть, какой-то шаг бы сделал чуть раньше или чуть позже — и был бы убит. На фронте, где бы ты ни был, нигде нет ощущения, что ты в безопасности. Никакой нет надежды и уверенности, что останешься живым. Мы были при штабе дивизии, казалось бы, теплое местечко, но там часто бывали обстрелы. Моя пилотка в нескольких местах была пробита пулями. Сейчас вот думаю, почему я не помню и не видел людей в касках, как показывают в фильмах.

— Анатолий Михайлович, благодарю вас за такой интересный разговор, что вы уделили время на это интервью.

| Интервью: | К. Костромов |

| Лит.обработка: | Н. Мигаль |