М.Л. - Родился 5/6/1924 в селе Сахновщина Полтавской области в семье столяра.

В конце двадцатых годов наша семья перебралась жить в город Славянск, но вскоре мы уехали в Крым, в Красногвардейский район, где поселились в еврейском колхозе "Новая жизнь". Отец работал в колхозе плотником и столяром.

В нашей семье было пятеро детей: три брата и две младшие сестренки. Старший брат, Матвей, был с 1918 г.р., в 1939 году его призвали в армию, он служил в артиллерии на западной границе и погиб в сорок первом. До начала войны я успел закончить только шесть неполных классов сельской школы, два года учебы я пропустил из-за переездов.

В свои 17 лет я был физически крепким здоровым парнем, в школе стрелял лучше всех из винтовки, имел значок "Ворошиловский стрелок".

В начале войны отца забрали в армию, но из-за пожилого возраста направили в рабочий батальон, и только после войны я узнал, что он служил в мостостроительном батальоне, был тяжело ранен при бомбежке и умер от ран в госпитале под Ленинградом. Когда я уже был на фронте, то в далеком узбекском городе Самарканде умерла в эвакуации моя мама, и младших сестренок власти отдали в детский дом.

Г.К. - Летом сорок первого эвакуация из Крыма была организованной или стихийной?

М.Л. - За весь Крым не скажу. Никого к эвакуации конкретно в нашем колхозе насильно не принуждали, кто хотел остаться, тех не трогали, и каждый решал сам, какой ему сделать выбор. Наша семья оказалась на Кубани, в Ладовском районе, где еврейских колхозников и других беженцев из Крыма разместили сначала в станичной школе, а позже расселили по пустующим домам. Когда в начале 1942 года наши войска отбили Керченский полуостров, некоторые беженцы решили вернуться в Крым, так, например, сестра моего отца, муж которой, пулеметчик Гольдман уже погиб на фронте, взяла своих детей и в феврале вернулась в Керчь, где их ожидала гибель от немецких рук после повторного майского захвата Керчи частями Майнштейна.

Г.К. - Когда Вас призвали?

М.Л. - 5/6/1942 , в день моего восемнадцатилетия. Я еще до призыва многократно бегал в военкомат, уговаривал, чтобы меня забрали добровольцем, но военком был непреклонен, парней младше 18 лет не призывал. Направили меня после призыва в Винницкое пехотное училище. Часть училища находилась в Краснодаре, часть в Тбилиси.

В мой набор в училище отобрали 1500 крепких и рослых молодых ребят, но мы не проучились и двух месяцев, как в составе курсантского полка оказались на передовой. Ночью подняли по тревоге, выдали сухой паек и в срочном порядке бросили на фронт. Мы, курсанты ВПУ, даже не имели красноармейских книжек или других удостоверений личности. Меня определили в роту ПТР, и так, пэтээровцем, я воевал до лета 1943 года.

Г.К. - Где пришлось повоевать в сорок втором году?

М.Л. - Сначала мы участвовали в летних боях в Сальских степях, а позже остатки училища были переброшены на Кавказ, нас отправили в Тбилиси, вроде как доучиваться, но уже через несколько дней я со своими товарищами снова очутился на передовой, на фронте, и после боев под Орджоникидзе, я оказался в уже 11-й гв. кавалерийской дивизии, прошел с нею с боями всю Кубань, но после второго ранения я попал в пехоту, в 1179 стрелковый полк 347-й стрелковой дивизии, в которой провоевал до конца войны. Дивизией командовал генерал-майор Юхимчук.

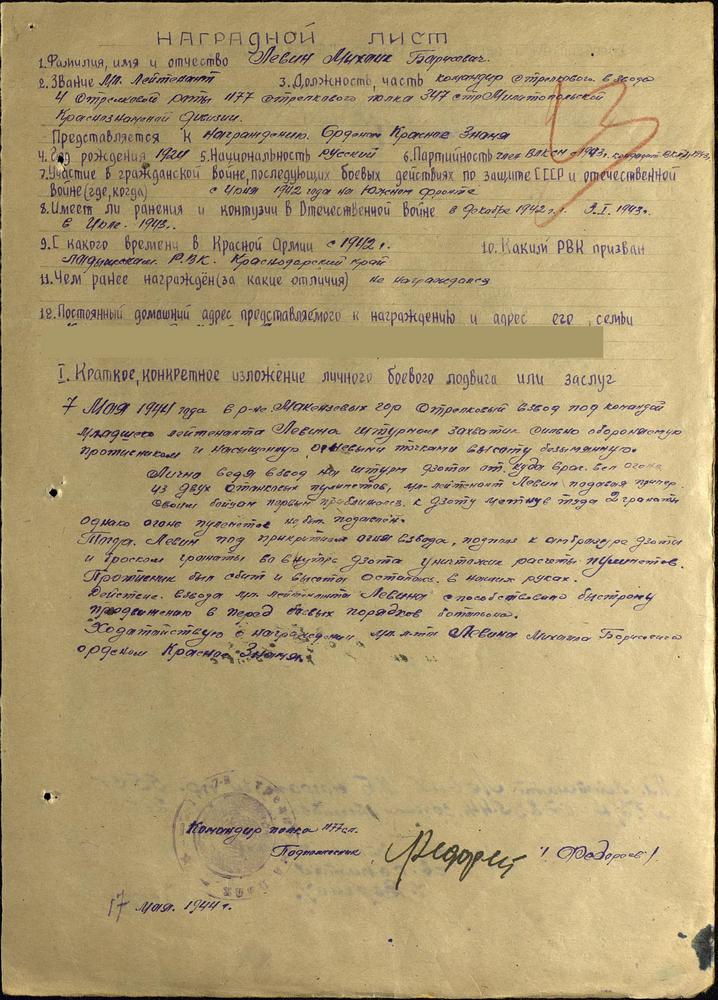

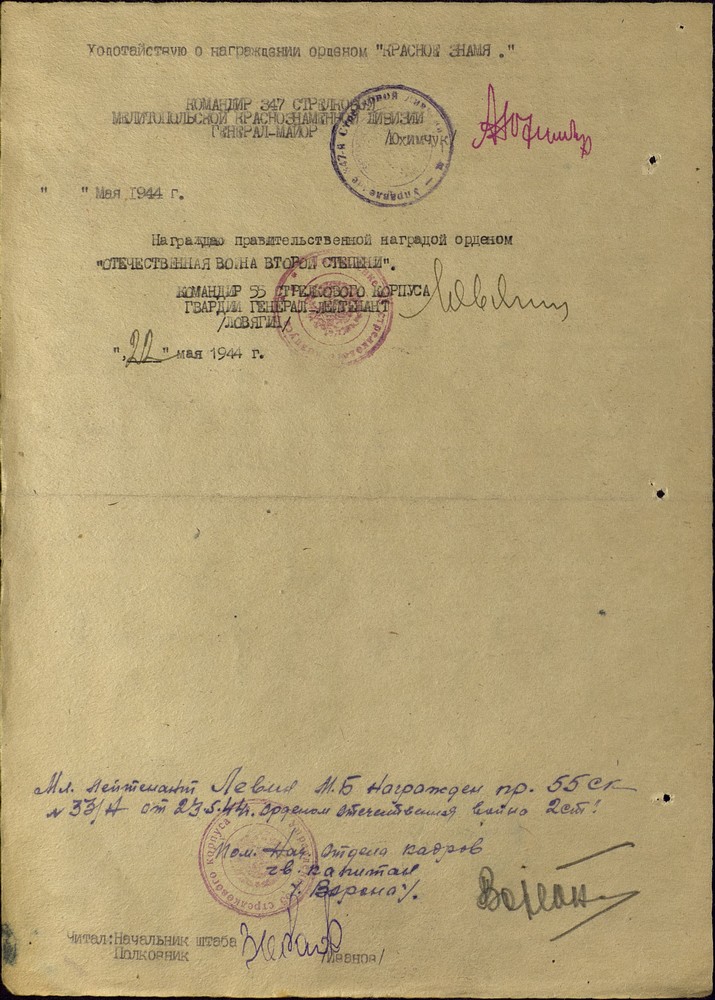

Г.К. - По записи в Вашей орденской книжке Вы еще в 1942 году дважды были награждены орденом Отечественной войны. Орден только был недавно учрежден, награждали им в сорок втором году очень редко, а у Вас оба орденских номера из первых десяти тысяч. За что заслужили эти ордена?

М.Л. - За подбитые танки. Первый танк мне удалось уничтожить еще в сальских степях. Ночью наша курсантская рота ПТР получила приказ окопаться на нейтральной полосе. На рассвете, внезапно, с фланга появились немецкие танки, мгновенно прошли до позиций роты и стали утюжить наши окопы, смешивать все живое с землей, и вся рота был уничтожена за считанные минуты. Наш окопчик засыпало, ПТР покорежило, но я со вторым номером Васей Мясоедовым смогли уцелеть. Немецкие танки ушли назад, на исходные позиции, только один танк стоял на "нейтралке", видимо, в передовом дозоре, метрах в пятидесяти от нас. Мы прятались в окопе до наступления сумерек, потом выползли наверх. Я решил поджечь этот танк любой ценой, но у нас не было противотанковых гранат или бутылок с "горючкой". И тут возникла одна авантюрная идея. Подползли к танку, люки закрыты. На моторной части стояли два бака с бензином. Мы с Васей быстро собрали сухой курай, кинули его охапкой прямо на баки и подожгли. Сами изготовились добивать экипаж, ждали, когда немцы начнут выскакивать из горящего танка... Так этот танк мы сожгли, и ночью выползли к своим. Из всего курсантского батальона после сальских боев осталось в строю всего семь человек...

Еще два немецких танка я сжег из ПТР под Орджоникидзе. Немцы решили нас обмануть, началась танковая атака, и вдруг командиры заметили, что на башнях танков нарисованы красные звезды и лозунги "Смерть немецким оккупантам", а танки не наши, "трофейные", а чисто немецкие. В наших рядах появилось замешательство, а вдруг по своим ударим? Но командиры быстро разобрались, что это "фальшивка", на немецкую уловку не купились, и когда танки подошли поближе, мы открыли огонь, и мне повезло подбить танки. Ордена Отечественной Войны тогда были большой редкостью, и многие бойцы приходили в мою роту просто из любопытства, посмотреть на них.

Г.К. - Как простые красноармейцы относились к тому, что попали служить в роту ПТР?

М.Л. - Когда отправляли курсантов на фронт, то нам выделили всего два дня на изучение противотанкового ружья ПТРД и прочую подготовку. "Дегтяревский" ПТР был простым и надежным, пробивал лобовую броню толщиной до 40 мм. По молодости лет мы не сетовали, что помимо своего обычного снаряжения, приходилось таскать двухметровое противотанковое ружье, весом почти в двадцать килограмм, здоровье на это у нас было.

Из ПТРД можно было не только уничтожить танк или БТР, но и сбить самолет.

Например, летом сорок второго, наш курсант, польский еврей по фамилии Лях, сбил из ПТР немецкий самолет-разведчик "раму", мы бросились его обнимать, а еще через час Лях погиб... А как относились бойцы к тому, что попали в пэтээровцы? - в сорок втором году это считалось равносильно самоубийству. Стопроцентная смерть.

Артиллерии не хватало, расчеты ПТР постоянно выдвигались вперед: или в первую линию траншей, или на нейтральную полосу и первыми вступали в бой. Весной сорок третьего, уже после второго ранения, я решил, что не хочу больше воевать пэтээровцем, и когда с маршевой ротой вернулся на передовую, и "покупатели" стали набирать к себе людей из пополнения, то сразу вышел на призыв: "Пехота, выходи!", предпочитая любую другую фронтовую долю и другую смерть, только бы быть подальше от этого надоевшего противотанкового ружья.

В конце войны в стрелковых ротах уже почти не встречались ПТРы, а в каждом полку уже была не рота противотанковых ружей, а всего лишь отдельный взвод, поскольку эффективность ПТР в борьбе с новыми образцами немецких танков сильно снизилась.

Г.К. - А сколько всего раз Вы были ранены?

М.Л. - Ранен четыре раза. Была еще одна серьезная контузия, после которой я месяц не мог говорить. Первое ранение получил на Кавказе, осколки снаряда попали в руку, второе - весной сорок третьего года - ранение в грудь, но в госпитале пролежал недолго. Третье ранение - пулевое, в руку, но строй я не покинул, лечился при части. Четвертое ранение - снаряд разорвался позади меня и осколок попал мне в спину. И было еще одно ранение - в рукопашном бою мне немец штыком распорол руку, но здесь обошлось без госпиталя.

Г.К. - Когда Вы получили офицерское звание?

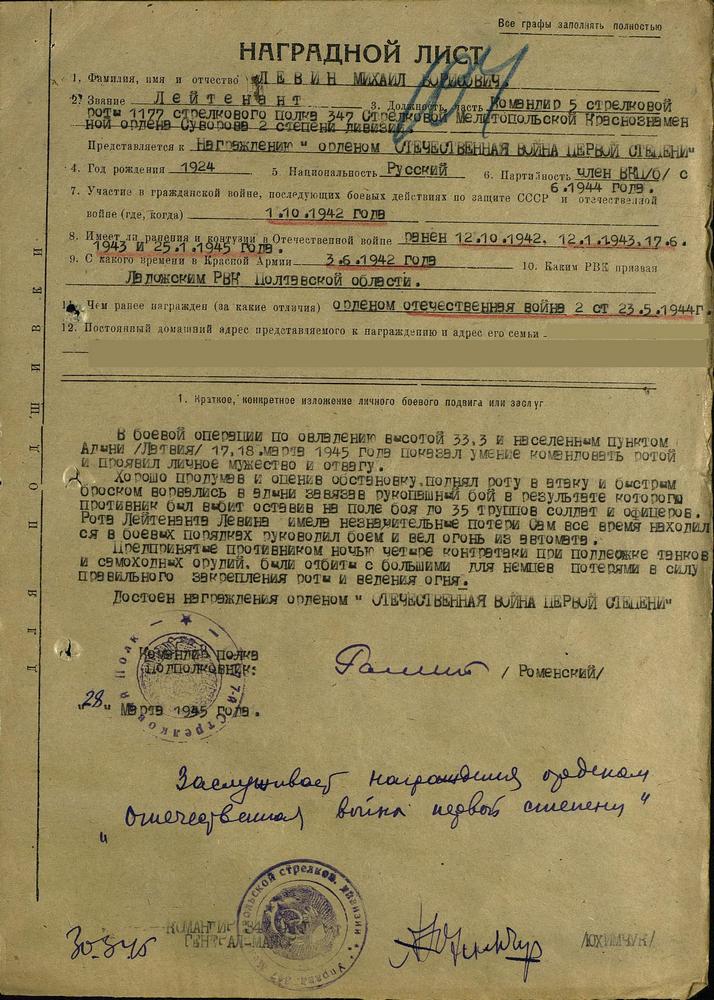

М.Л. - В начале сорок четвертого года, когда мы стояли в обороне на Перекопе, меня вызвали в штаб полка и объявили, что я направляюсь в Мариуполь на армейские двухмесячные курсы младших лейтенантов. К тому времени я уже полгода командовал стрелковым взводом в звании старшего сержанта, и даже исполнял обязанности командира роты, правда, в этой "роте" нас оставалось всего девять человек. Из нашей дивизии на офицерские курсы прибыло 33 человека, проучились мы там всего один месяц, потом всем присвоили звания младших лейтенантов и вернули по своим частям. Только один из нас не получил офицерских погон, начальство выяснило, что он был в плену и "перестраховалось"... По возвращении в полк я сразу принял под командование стрелковую роту, и в этой должности прошел до конца войны.

Г.К. - Продержаться живым на передовой свыше года, командуя стрелковой ротой, считалось запредельным везением?

М.Л. - Не совсем так, это кому как повезет, например, у нас в 1-м батальоне был офицер, прокомандовавший стрелковой ротой полтора года. Все зависело от того, наступаем мы, или сидим в обороне. В сорок пятом году в Курляндии уже было полегче воевать, потери стали меньше. А до этого... Перед штурмом Бельбека и Сапун-горы у меня в роте насчитывалось 76 человек, а когда к Херсонесу вышли, то в строю оставалось всего 18 бойцов и моя рота после таких потерь считалась самой полнокровной в полку.

Г.К. - Участник штурма Сапун-горы бывший пехотинец Е.Гольбрайх в своем интервью сказал, что штурм этой высоты напоминал бойню, резню. Так было в действительности?

М.Л. - Бой был неимоверно тяжелый. В нашем полку был создан отдельный штурмовой батальон, сборное подразделение, и перед штурмом нас передали в другую армию, на усиление. Атаковали Сапун-гору со стороны, где проходит шоссейная дорога и ветка ж/д. Мы проскочили мост и бросились в атаку к подножью горы, и тут по нам ударила своя артиллерия. Поднимались вверх под непрерывным огнем, по крутому каменному склону, рукой камень заденешь, все сыпется. Крови там пролилось много, характерно было то, что немцы остервенело держались до последнего патрона и человека, весь бой на самой горе слился в сплошную рукопашную схватку. Я когда после взятия Сапун-горы попытался последовательно восстановить в памяти события штурма, то получилось, что только в двух рукопашных в этот день мне пришлось убить человек пятнадцать немцев...

Г.К. - После переброски Вашей дивизии в Прибалтику были еще бои, подобные севастопольским, по своему ожесточению и кровопролитию?

М.Л. - В Курляндии есть такое местечко, называется Катрене. Штурмовали мы его две недели, бои шли на тотальное истребление, сплошной жуткий огонь... Село находилось на бугре, несколько линий обороны на подступах. Брали мы его очень тяжело, с большими потерями, от роты осталось пять человек. И когда уже захватили село, то прямо за нашей спиной "ожил" немецкий ДЗОТ. Мне пришлось его подрывать... Командир полка полковник Румянцев своей властью на месте вручил мне медаль "За Отвагу".

Там же, в Прибалтике, соседняя дивизия попала в окружение, и нас бросили к ним на выручку, только мы сами были окружены и разбиты, и к своим я вывел из роты только семь человек.

Г.К. - Какой бой Вы считаете самым удачным?

Г.К. - Какой бой Вы считаете самым удачным?

М.Л. - Атака на село Кодынь. Батальоны несколько раз пытались захватить это село, но под плотным немецким огнем откатывались назад с большими потерями. Меня вызвал полковник Румянцев и приказал силами одной роты под прикрытием огня артиллерии скрытно ворваться в село и зацепиться за крайние дома. Атаку назначили на 12-00, в полдень, так что ни о какой "скрытности" речи идти не могло. В роте всего тридцать человек. Когда мне объявили этот приказ, то я понял, что из этого боя шансов вернуться в живых просто нет. Если полк не смог взять село, то что смогу сделать я со своей горсткой бойцов, да еще светлым днем, но видно комполка начальники "сверху накрутили хвост" и приказали снова штурмовать село, вот он, возможно, и решил пожертвовать одной ротой... Но все сложилось как нельзя удачно. В двенадцать часов по селу несколькими снарядами ударила крупнокалиберная артиллерия, потом по всей линии начался наш плотный минометный обстрел, и рота пошла в атаку, напролом, не залегая и без перебежек. Но повел я своих людей не там, где мне приказал Румянцев, я взял метров двести левее. И тут случилось что-то необъяснимое, невероятное - по нам не вели огонь, мы без потерь, следуя сразу за разрывами своих мин, ворвались на окраину села, а крайние дома стоят пустые. Пустые немецкие траншеи, пулеметы без расчетов.

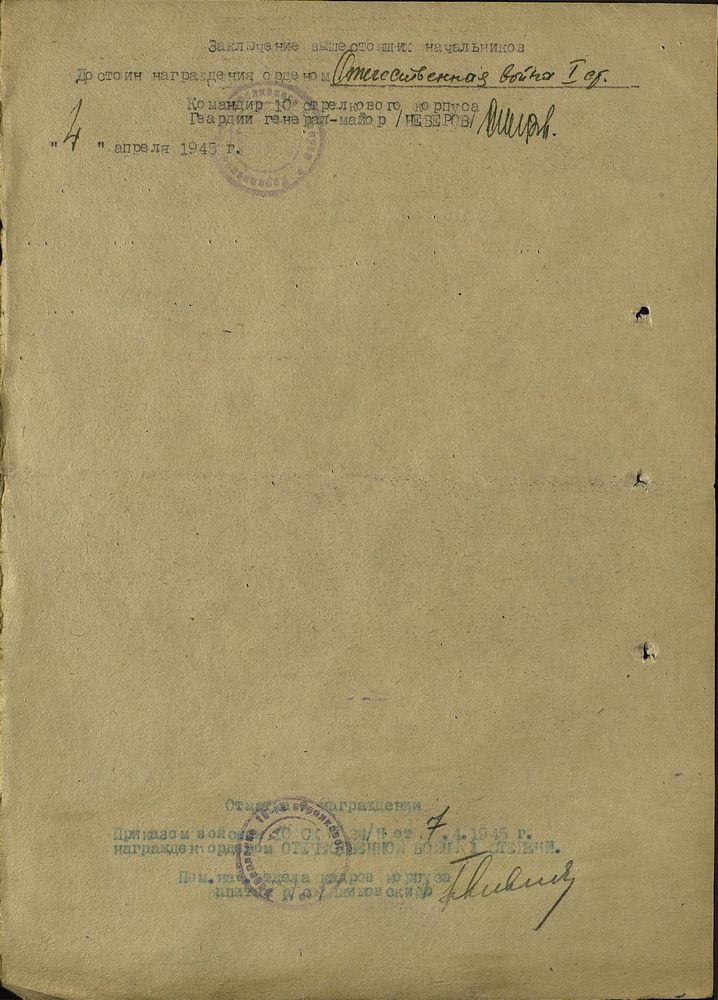

И тут мой ротный снайпер заметил немца, ползущего по канаве. Мы за ним.

И обнаружили большие блиндажи, в которых немцы прятались от артобстрела, понадеявшись на своих наблюдателей, которые и "прохлопали" атаку моей роты. Мы моментально блокировали блиндажи, вступили в бой, забросали входы гранатами, не дав немцам вырваться наружу. В результате такого удачного развития событий - только в плен были взяты свыше 100 немцев. За этот бой комполка сказал, что я буду представлен к званию Героя, кстати, вот вырезка из дивизионной газеты, ...и через пару месяцев, действительно, Звезду Героя дали одному майору из штаба полка, зампострою, который эту Кодынь если и видел, то только в бинокль. Два моих бойца - из ротных "старожилов", один из них был старшина Брусенцов, столкнувшись как-то "в сторонке" с этим "геройским" майором, пообещали его застрелить при случае, и он уже на следующий день перевелся в другую часть. Мне позже объявили, что за взятие этого села, приказом командарма я награжден орденом ОВ 1-й степени, но сам орден во время войны так и не был вручен. После войны, уже в 1947 году, я обратился через свой райвоенкомат с запросом по поводу неврученного ордена, на что получил ответ, что по архивным документам, орден мне вручен еще в 1944 году, а утраченные или утеряные награды повторному вручению не подлежат. Я лично написал письмо в наградной отдел МО (министерства обороны), приложив копию офицерского послужного списка и перечень своих боевых наград, но ответ получил тот же - в архиве МО есть отметка о вручении мне ордена, мол, что тебе еще надо. Я понял, что дальнейшее выяснение бесполезно, хватит мне и тех наград, что уже есть на гимнастерке, и что кто-то из штабных офицеров или писарей, видимо, мой орден "прикарманил".

Г.К. - А какой бой Вы считаете самым неудачным, трагическим?

М.Л. - Череда ужасных событий, повлекших за собой наш разгром в сальских степях, намертво засела в моей памяти. Там очень мало кто из курсантов выжил. После войны меня нашел мой бывший земляк и товарищ по Винницкому Пехотному Училищу Боря Токарь. Мы с ним были с одного колхоза, вместе учились в школе и вместе попали в курсанты... Мы выносили его, раненого в ногу, из окружения на себе, потом в ночной неразберихе мы его потеряли и посчитали погибшим. Через десять с лишним лет после войны он меня разыскал в Крыму. Оказывается, его подобрали в степи отступавшие танкисты, раненого Токаря посадили на броню и так он смог спастись.

А если брать отдельный бой, фронтовой эпизод, который я считаю самым неудачным, так это трагедия на реке Молочная, на подступах к Мелитополю.

К реке подошли уже обескровленные батальоны, в которых оставалось меньше чем по полста человек. Немцы встретили нас артогнем, мы окопались. В нескольких метрах от меня в землю врезался крупнокалиберный снаряд и не разорвался. От этой "картины" у меня просто "волосы дыбом встали". Потом наступило затишье, немцы вроде стали отходить, и мы быстро продвинулись вперед через лесополосу, и вскоре вышли к заводским строениям. Оказалось, что это спиртзавод. Спирт, водка. В чанах, бочках и цистернах. Сразу начался вселенский бардак, весь "передний край" потянулся к заводу, батальоны перемешались, офицеры не смогли восстановить порядок.

Очень многие напились до беспамятства, как говорится "вусмерть", в "лежку". Я со своим здоровьем и ростом всегда мог выпить немало, никогда при этом не пьянея, но не всем же такое счастье выпадает. Через два часа немцы перешли в контратаку, и из нас мало кто был в состоянии твердо стоять на ногах и открыть ответный огонь. Немцы просто выбили нас с территории завода, а тех кто не мог подняться и убежать, добивали выстрелами прямо на земле, в плен не брали... Мы, те кто смог отойти от спиртзавода, видели это все своими глазами, за нашей спиной. Только через десять дней нам удалось отбить территорию завода и его окрестности. Трупы красноармейцев так и лежали все это время незахороненными. Мы сами хоронили своих товарищей, погибших в тот страшный день по своей же глупости, "по пьяному делу", и тех, кто был убит в последующих атаках на спиртзавод.

В братскую могилу положили тогда примерно 500 человек...

Г.К. - Командир стрелковой роты был ограничен уставом в праве на проявление своей личной инициативы?

М.Л. - Если речь шла о захвате рубежа "на плечах противника", то полный вперед, тут не до согласований со штабами. Но, если ротный затеял бы разведпоиск на своем участке, то он был обязан доложить в штаб батальона и полка, получить разрешение на взятие "языка", договориться о содействии с соседями, чтобы те сдуру по своим не ударили, скоординировать с артиллеристами и минометчиками вопросы по возможной огневой поддержке, и позаботиться о многом другом. А если этого не сделаешь и на свой страх и риск проведешь разведвылазку, то в случае неудачи или потерь, за такую "инициативу" могли спросить строго. У меня был один такой случай. Перед позициями роты нейтралка, на правом фланге метров триста шириной, а на левом она сужалась до сорока метров. Приказали взять "языка". Днем, когда мы услышали звон немецких котелков, а немцы всегда, в любой обстановке обедали по твердому расписанию, мы открыли отвлекающий пулеметный огонь на правом фланге, а сами кинулись одним броском через нейтралку на левом фланге. Взяли пленного, остальных немцев, кто там под руку попался - перебили, и отошли в свои траншеи.

Г.К. - А как в Прибалтике удалось выбраться из окружения?

М.Л. - Выходили к своим "с приключениями". Неделю, остатки роты, семь человек, кружили по немецким тылам, выискивая возможность выхода к своим. Здесь один интересный случай произошел. Мы лежим в лесу и видим, как мимо нас по лесной дороге, немцы пешим порядком и на мотоциклах конвоируют человек сорок в гражданской одежде, и подводят их к яме, которая находилась метрах в тридцати от нас. Нам бежать некуда, сразу заметят. И как только немцы стали выстраивать конвоируемых возле ямы, нам стало понятно, что этих людей привели на расстрел. Как только немцы встали напротив приговоренных и вскинули свои автоматы, мы открыли по ним огонь. Три немца успели вскочить на мотоцикл и смыться, а остальных мы прямо там на месте положили. Спасенные кинулись в одну сторону леса, мы в другую. Вскоре в лесу послышался лай собак, стало ясно, что это нас преследуют и ищут с овчарками. Мы по бревну перешли через какую-то речушку и затаились в лесных зарослях, оторвавшись от погони. Снова двинулись на восток, на подходе к передовой, по вспышкам сигнальных ракет, определились, где немцы, где наши. Поползли через немецкие позиции, и возле первой траншеи остановились. Прямо перед нами "маячил" часовой. Но тут немец присел закурить, я сзади кинулся на него, заколол штыком, и мы, прячась в высокой траве, быстро выползли на нейтралку. Метров через четыреста услышали русскую речь, родной мат, я еще сначала подумал, а вдруг это "власовцы"?, но оказались свои. Выбрались мы к своим на участке другой дивизии, нас потащили в Особый Отдел, где "смершевцы" нас немного "помурыжили", а потом , выяснив, кто мы такие, после допроса и проверки документов, отпустили, указав место сбора нашей, вышедшей из окружения дивизии.

Г.К. - В конце войны немцы, например, могли принять рукопашный бой, или их боевой дух был уже сломлен?

М.Л. - Немцы до самого окончания войны сохраняли боевой дух и я не припомню, чтобы они "драпали без оглядки" или отдавали нам в Прибалтике хоть километр без боя. Только под Елгавой они нас сдерживали два месяца, шли непрерывные бои, но город немцы так и не отдали за весь период этих боев. И в Прибалтике мне раза три пришлось принять участие в рукопашной схватке с немцами. Обычно их подпускали поближе и бросались навстречу с малой дистанции, тут уже рукопашной не избежать, от нее не увильнуть. Один раз произошел следующий эпизод. Немцы ударили по третьему батальону, пехота стала беспорядочно в панике отходить. Моя рота находилась в резерве и комполка приказал остановить отступление. Мы кинулись наперерез отступающим, стреляя над их головами, с криками - "Ложись!". А немцы уже тут как тут, совсем близко, началась свалка. Один немец выбил у меня оружие и хотел заколоть, у него была винтовка (карабин) с примкнутым штыком. Мне терять уже было нечего. Я успел левой ладонью перехватить штык, и кулаком врезал ему, немец в нокдаун, потерял равновесие, я смог вырвать у него его же винтовку, и насадил его на штык. Когда рукой за немецкий штык схватился, то перерезал себе сухожилия на ладони, пальцы с тех пор двигаются с трудом из-за контрактуры.

Г.К. - У нас есть общий список вопросов к пехотинцам. Давайте возьмем несколько вопросов из него. Как кормили пехоту? Приходилось ли голодать на фронте?

М.Л. - Голодать или недоедать пришлось почти весь сорок второй год и первую половину сорок третьего, когда мы уже освобождали Кубань.

Потом уже пехоту кормили относительно нормально.

Наиболее тяжелый период был в сальских степях летом сорок второго. Один колодец на 100 километров вокруг, из которого по очереди набирали воду и мы, и немцы, не стреляя друг в друг. Не было никакого подвоза провианта. Как-то мы обнаружили труп верблюда, заваленый камнями, так больше недели питались этой падалью, кипятили это мясо в четырех водах. Подстреливали сусликов и жарили их тушки. Один раз бойцы где-то раздобыли картошки и сделали жаркое из мяса сусликов. Пришел комполка, увидел, что мы варим, спросил: "Что за жаркое?" - "С курицей" - "Ну, давай, попробуем".

А потом, как узнал, чем мы его покормили, так долго ругался матом.

Перед атакой иногда выдавали по 100 грамм водки, так с голодухи многих "развозило" даже от такой малой дозы алкоголя, в бой шли шатаясь, на "ватных ногах".

А что творилось на Кубани в начале сорок третьего, вам уже бывший командир роты Шварцберг все рассказал, и за каждым его словом я готов подписаться, у нас в дивизии было тоже самое. Как-то не выдержав постоянного голода, к немцам перебежало сразу человек двадцать красноармейцев из нацменов. Немцы их покормили и отправили часть из них назад, агитировать своих земляков за переход на сторону противника.

Но тут моментально появились особисты, и всех "возвращенцев" арестовали.

Под Кизляром перед нами "нейтралка" - кукурузное поле и картофельное поле, все густо заминировано противопехотными минами. И вроде не так голодно было, но все равно, находились такие бесшабашные головы, которые выползали на "нейтралку" за "доппайком". У нас так во взводе один боец погиб, подорвался на мине...

В сорок третьем году, после Миуса, за Мелитополем, уже ближе к Перекопу, вопрос с питанием заметно улучшился, когда мы встали в обороне еды почти всегда хватало.

В Прибалтике мы отъелись, зачастую питались по "бабушкиному аттестату", там в прифронтовой полосе бродило много бесхозной скотины, которую мы сами резали и мясо варили. В Латвии, на хуторах у местных, воровали гусей, два бойца хозяину "зубы заговаривают", а остальные гусей под плащ-палатку тайком запихивают. Вокруг множество мелких озер, и бойцы глушили рыбу противотанковыми гранатами.

Так что, мы сами находили для себя "дополнительные источники снабжения".

Г.К. - Немецкая пропаганда по разложению красноармейских частей достигала своей цели?

М.Л. - В первые два года войны, я думаю, что да. Слабые не выдерживали голода, лишений, перебегали или уходили в плен, но, когда шла речь о наших отборных частях, таких, например, как курсантский полк ВПУ, то люди были готовы сражаться до последнего патрона, несмотря ни на что. Но немцы в своей пропаганде в листовках, сбрасываемых с самолетов, и через громкоговорители и ПГУ всегда примитивно "нажимали" только на две темы: про "жидов-комиссаров, которые гонят всех на убой", и вторая - "русские солдаты, хватит воевать за проклятые сталинские колхозы, хватит голодать, переходите к нам, накормим, дадим водки".

Один раз нас такой "агитатор" просто довел до белого каления. Каждый день на чистом русском языке вещал через ПГУ про "белые макароны" и прочую жратву, и мы решили его выловить. И ведь смогли, поймали, оказался бывший свой, "власовец". Его поставили возле дороги и каждый проходивший мимо боец считал своим долгом врезать предателю по морде. Так и забили его насмерть...

В сорок втором перебежчиков к немцам было немало, красноармейцы, из семей раскулаченных, сами уходили к противнику, не желая воевать за Советскую власть, которая в свое время искалечила им жизнь .

Г.К. - С "власовцами" часто приходилось сталкиваться?

М.Л. - Крайне редко. На Сапун-горе, когда шла рукопашная, среди одетых в немецкую форму кто-то орал матом по-русски, но кто они, мы не разбирались, там в плен не брали. А вот под Елгавой в сорок четвертом году была одна история, очень занимательная. Здесь фронт стоял на одном месте почти два месяца, и в нашем тылу действовала какая-то крупная банда латышей, скрывавшаяся в лесах. Кто они точно, мы пока не знали, но постоянно происходили нападения на тыловые подразделения дивизии. На одного из них я нарвался в одиночку в батальонном тылу, в перелеске, в сумерках. Направил на меня пистолет, приказывает по-русски: "Раздевайся!" (видимо ему была нужна советская офицерская форма), но у меня по везению как раз был в левой руке складной шомпол и я ему этим шомполом ткнул в лицо и попал в глаз, он даже не успел нажать на курок пистолета. Обезоружил его и привел в штаб полка. Латыш-эсэсовец, в петлицах эмблема, напоминающая кошку. Выяснили, что он как раз из этой банды, и латыш на допросе рассказал, в каком месте они прячутся и что в банде наберется почти 80 человек. С передовой сняли батальон и приказали зачистить лес, постараться всех брать живьем. Когда собрали всех взятых в плен бандитов, то там были и латыши-эсэсовцы, и немцы-окруженцы, и "власовцы". Всех плененных живыми отправили в штаб. Самосуда не было.

Г.К. - А как относились к пленным немцам?

М.Л. - Обычно их никто не трогал после боя. Только в Севастополе, на Херсонесе произошел "срыв"... Там под горячую руку многих постреляли, бойцы из бывших матросов мстили за июль сорок второго... У нас в батальоне тоже один солдат "отличился". Он сам напросился отконвоировать к штабу, примерно двадцать пленных, и по дороге всех перебил, расстрелял... Начали в штабе полка с ним разбираться, а у него, оказывается, немцы всю семью уничтожили, восемь человек. Этого солдата, насколько я помню, просто вернули в роту, обошлось без трибунала.

В Прибалтике был еще один эпизод, довольно незаурядный. Взяли несколько в плен, и комбат, который хотел быстро выяснить обстановку, кто и сколько сил противника находятся перед нами, стал лично допрашивать пленных. Один немец держался гордо, смотрел на нас с ненавистью, на вопросы отказывался отвечать, мол, хоть стреляйте меня, ничего не добьетесь. Так комбат приказал привязать его за ноги к двум согнутым березкам и сказал, чтобы немцу перевели, что с ним сейчас произойдет, как его на две части разорвет. Пленный сразу побледнел, сник, и все рассказал и показал, что знал...

Обычно, на допросе пленного хватало только одной словесной угрозы, что если будет молчать - то расстреляем на месте, как пленные сразу выкладывали всю нужную информацию. Но, были, конечно, и исключения, попадались фанатики...

Г.К. - Перед боем бойцам всегда выдавали 100 грамм "наркомовских"?

М.Л. - Специально перед атакой спирт выдавали редко. В основном "наркомовские" доставлял в роту ночью. У меня одно время почти вся рота состояла из одних узбеков, так они алкоголь вообще не употребляли, и, кстати, пайковый сахар тоже не ели.

По-русски среди них говорили и сносно понимали только двое, и вот именно их я назначил переводчиками, они переводили и дублировали мои команды.

Так в этот период в роте появились весомые запасы спирта.

Так же, довольно продолжительное время, и, возможно, что только у нас в полку, стали за каждого убитого немца "выдавать премию" - дополнительные 100 грамм. Так кто-нибудь из моих узбеков выстрелит по немецким позициям, вроде попал (или ему так показалось), приходит и докладывает на ломаном русском языке: "Товарыш камандыр мен адын немес убиль", и старшина записывает, такому-то - 100 грамм "призовых", но узбек-то непьющий. Так и набирался еще литр-другой излишков.

Поэтому, в затишье, все штабное начальство "шлялось" по стрелковым ротам, кто "с проверкой", кто еще с какой-нибудь ерундой, но цель была одна - простите за выражение, но использую современный словесный эквивалент - "покушать водочки на халяву", в ротах всегда было что выпить, но редко чем закусить.

Г.К. - Насколько сложнее было воевать, если личный состав роты состоял из слабо подготовленных и плохо знающих русский язык среднеазиатских или кавказских солдат - нацменов?

М.Л. - А что было делать, кого дадут с теми и воюешь. Учишь - как надо воевать, иногда "воспитываешь" по-своему. Из нацменов, кстати, нередко получались очень хорошие смелые солдаты. Помню узбека Рахманова, другого солдата со Средней Азии Умбетьярова - прекрасные были бойцы... Но, с другой стороны, большинство "самострелов" на передовой были из нацменов. Как ни прискорбно звучит, но это факт... У меня в роте один нацмен выстрелил себе в руку через мокрое полотенце, но все равно, уже в дивизионном санбате, "раскусили" его, что "самострел", и "к стенке"...

Одно время был у меня в роте боец, армянин Осипян, смельчак, которого сразу после окончания войны от нашей дивизии послали, как одного из лучших, на Парад Победы в Москву. Осипяну за героизм прощали многое, он, например, мог в одиночку пойти в немецкий тыл и привести "языка". Был у него, уже когда Осипян воевал в другой роте, конфликт со взводным. Командир взвода, молодой младший лейтенант, татарин, стал над Осипяном издеваться, и несколько раз его ударил. Так в одном из боев Осипян застрелил своего взводного офицера на глазах у комбата. Об этом стало известно и командиру полка. Но Осипяна не тронули, эту историю не стали "раздувать", комполка прикрыл бойца... И так бывало...

Г.К. - Что значит фраза "воспитывал по-своему"?

М.Л. - Хотите примеры? Пришли с пополнением в конце сорок четвертого года в роту 12 западных украинцев. Идет бой, а они винтовки из окопов высунули, чуть ли не под углом 90 градусов, и стреляют вверх, патроны жгут, "воюют", так сказать. Когда я это заметил, так сразу принял меры. Взял в руки ручной пулемет и встал рядом.

Или ты в немцев стреляешь, или я тебя пристрелю... Выбора нет...

На Перекопе, когда я еще старшим сержантом командовал ротой, в которой оставалось девять человек (все офицеры выбыли из строя), нам выделили для обороны участок передовой длинной шестьсот метров. Пошел ночью проверять линию обороны. Были вырыты окопчики на каждого бойца, а снизу , в окопе прорывался еще лаз, такая "траншея", которая вела в нору, в "землянку для отдыха". Смотрю, а моего бойца Сигикбаева нет на месте, я в лаз, а он в "землянке" расположился. Спрашиваю: "Ты почему окоп оставил?", а он отвечает: "Товарищ командир, мой курсак пропал", мол, устал голодать. Когда я его поймал во второй раз, что вместо наблюдения за нейтралкой он отсиживается в норе, то вытащил его на бруствер и сказал: "Не хочешь нормально служить у нас, иди к немцам, служи у них!", и погнал его в немецкую сторону. Сигикбаев бросился умолять: "Командыр, моя не будет!", сразу стал хорошим и исполнительным бойцом, даже таскал на себе боеприпасы для товарищей.

Г.К. - Бывшими штрафниками тоже пополняли Вашу роту?

М.Л. - Да кто только в стрелковую роту не попадал, иногда такие "кадры" присылали, что хоть стой, хоть падай... Один раз даже прибыл с пополнением бывший майор, уже немолодой, видный из себя. Служил он на Дальнем Востоке, влип в какую-то историю, был разжалован в рядовые и вместо штрафбата послан в простую пехоту на передовую.

Я назначил его командиром отделения, но он вскоре погиб. Напился, вылез на бруствер и стал орать немцам, как он их "имел", как им покажет кузькину мать и как их порвет на куски. Его сразу убило... В сорок третьем году и даже в сорок четвертом в пехоту нередко присылали массовое пополнение из призванных в только что освобожденных селах, как тогда было принято говорить "с оккупированных территорий". Последний раз такое произошло в Крыму, в апреле 1944 года, когда к нам пригнали новобранцев "из оккупированных", местных, крымских, которые даже не были обучены элементарным азам владения оружия . Из полевого военкомата, минуя подготовку в запасном полку, их кинули фактически сразу на передовую. И прибыли они к нам в недобрый час, как раз мы вели тяжелые бои в "Долине смерти" под Бахчисараем, и большинство этого пополнения, сразу брошенного в атаку, погибло в первом же бою...

Г.К. - Вы сказали, что в Вашей стрелковой роте из-за постоянных больших потерь всегда было не больше 30-40 бойцов, даже после пополнения. Но, скажем так, существовал ли "костяк роты" из опытных пехотинцев, воюющих в стрелках полгода и больше?

М.Л. - Полгода в стрелках, чтобы не ранило и не убило? ... Это вы "загнули". В обороне еще такое теоретически возможно, но ведь мы все время наступали. В моей роте было три человека, "неубиваемые", составлявшие ее костяк. Мой старшина роты Максим Иванович Брусенцов, 1901 года рождения. Настоящий герой, который под любым огнем, в любых условиях доставлял на передовую боеприпасы и продовольствие для бойцов. Писарь роты Иван Хвостенко. И мой ординарец Василий Горшунов, белорус из Гомеля. Горшунов прибыл с пополнением и был он очень маленького роста, я его пожалел, и взял к себе в ординарцы. Все три упомянутых сейчас мною человека участвовали в боях на равных с другими, но судьба их хранила. Кроме них в нашей роте еще долго продержался в строю и провоевал мой земляк, крымский еврей Давид Белостоцкий, но он выбыл после второго ранения и с ним я случайно встретился уже после войны.

Г.К. - Были моменты, что роту пополняли до полнокровного штатного расписания?

М.Л. - Перед штурмом Севастополя, как я вам уже сказал, в ударном батальоне в ротах было до 80 командиров и красноармейцев, а обычно в стрелковых ротах было не более пятидесяти человек, даже в самые лучшие дни. Взводными обычно ставили сержантов, младшего офицерского состава в первой линии всегда не хватало. Из офицеров, командиров взводов в моей роте, в последний год войны у меня были двое - лейтенант Григорий Сидоров и младший лейтенант Пономаренко. Других даже не припомню.

В Курляндии мы закончили войну не восьмого мая, а 13/5/1945, закончив прочесывание освобожденной местности, где нам еще четыре дня после Победы пришлось проливать кровь, вылавливать и добивать тех, кто не пожелал сдаваться в плен, воевать, фактически со "смертниками". Рота закончила бои имея в своем составе всего одиннадцать человек, считая меня...

Г.К. - Недавно в одном из интервью бывший рядовой пехотинец, кавалер двух орденов Славы, рассказал, что его рота всем составом, несмотря на угрозы командиров, коллективно отказалась выйти из окопов и идти в атаку по голому открытому полю на пулеметы. И дело это происходило в сорок пятом году, в Восточной Пруссии, а не где-нибудь в "харьковском окружении" или в "минском котле" в начале войны.

Такое, вообще, в действительности могло произойти на передовой?

М.Л. - Такое могло случиться. Что, думаете так легко людям подниматься в атаку на смерть?...За Миусом в сорок третьем нам приказали днем по равнине повторно атаковать укрепленную немцами железнодорожную насыпь, утыканную пулеметами через каждые 20-30 метров. Никто не хотел подниматься, все понимали, что эта атака будет последней в их жизни. И мат, угрозы и крики командиров тут помочь не могли...

Прошло немало времени, пока, то тут, то там, стали раздаваться слабые крики "Ура!" и красноармейцы все же пошли в атаку. Мы взяли эту насыпь, но какой ценой!...

Но опять же, если дан приказ на атаку, и он не выполняется, то офицеры имели право применить оружие на поражение и заставить бойцов повиноваться и идти в бой.

Такое тоже происходило... На передовой никто особо не церемонился...

Сколько раз приходилось штурмовать какие-то безымянные высотки или сопки, откуда немцы, сверху, били по нам из пулеметов, выкашивая целые батальоны... Неоправданные ничем, дикие потери, но куда было деваться. Получен приказ, и мы должны были его выполнять... И политруки "в ухо орут", на их совести напрасной крови тоже много...

Умирать всегда страшно, но мы были молодые парни и идейные комсомольцы, жизнью не особо дорожили, очень многого тогда не понимали, бравировали своим пренебрежением к смерти и своей лихостью, но представьте себе простого бойца-пехотинца, мужика лет тридцати пяти, у которого в тылу в деревне голодают жена и четверо малых детишек ..., и подумайте, какие мысли были у него перед атакой.

Знаете, ведь перед атакой на душе всегда было муторно, сидишь в траншее, ждешь сигнала, борешься со своими переживаниями, а выскочил наверх, побежал вперед и уже в голове никаких мыслей, действуешь в бою, как машина...

Г.К. - Но если сегодня командир направит оружие на своего бойца, то завтра и его, гляди, чего доброго, пристрелят.

М.Л. - У нас, кроме того случая с Осипяном, был в батальоне еще один подобный эпизод, командира соседней роты в сорок четвертом году свои же бойцы убили. Докомандовался... Смотрите, когда люди постоянно "ходят под смертью", у каждого в руках автомат, и нервы на пределе, то все, и младшие офицеры, и рядовые бойцы, стремились к взаимопониманию, находить общий язык, пытались как- то сами "сглаживать острые углы", по-пустому не конфликтовать и зря не собачиться, поскольку любой "спорный вопрос" на передовой решался одним выстрелом или броском гранаты уже в следующей атаке. Рядовому пехотинцу или Ваньке-взводному нечего было терять, он уже и так был человек, приговоренный к смерти. Нервы у многих были расшатаны войной, контузиями... Постоянные смерти рядом, ежедневный риск быть убитым - все это деформировало психику. Иногда просто "косой взгляд" мог быть "принят в штыки"...

Вот, как-то пригнали в роту пополнение из западных украинцев, посмотрели они на меня, и начали между собой в землянке шептаться с ненавистью, мол, "ротный из жидов", но мои "старички" это услышали, мне доложили. Пришлось "западникам" сразу объяснить, что всех их загоним сейчас в одну землянку, и пару гранат вдогонку закинем. Спишем в потери, скажем, что в землянку случилось прямое попадание немецкого снаряда. После этого "разъяснения" на их лицах я видел "только лучезарные улыбки", жить-то всем охота...

Г.К. - "Национальный вопрос" Вас лично на фронте как-то коснулся?

М.Л. - Почти нет. Фамилия у меня нейтральная, Левин, русских тоже много есть с такой фамилией. Внешность не очень характерная, говорил по-русски чисто, без "местечкового" акцента. Но большинство людей вокруг знало, что я еврей, и отношение к этому факту было разное, особенно у старших офицеров, но, если обобщить, то относились ко мне хорошо. Но, был один аспект, - наградной, в котором национальность имела немалое значение. И тут даже речь не обо мне, но чувствовалась общая тенденция, возможно "по указанию сверху", евреев в наградах часто ограничивали или игнорировали. Это мое личное мнение. Приведу пример, который считаю типичным. Был на Миусе в нашей роте командир отделения, сержант Гуревич Илья. Пополз он с двумя бойцами ночью на разведку в сторону немецких позиций и, уже находясь возле траншеи противника, попали они под случайную очередь дежурного немецкого пулеметного расчета, одного бойца ранило, но он даже не вскрикнул и не застонал. Немцы ничего не заметили, и Гуревич отправил напарника выносить раненого через "нейтралку" к своим, а сам остался возле немцев, ожидая возвращение товарища. Подполз поближе к траншее, как раз шла смена часовых, услышал немецкий пароль -пропуск, и потом решил действовать на свой страх и риск. Немецкий язык он знал хорошо. Задушил часового, переоделся в его форму и по пустой траншее дошел до блиндажа, откуда выманил офицера, мол, вызывают в штаб, оглушил его, и незаметно смог приволочь на себе "языка"-офицера. Привели немца в штаб нашего полка, и комполка майор Екимов спрашивает у своего зама, майора Бурганова: "Кто "языка" взял?" - "Сержант Гуревич из первого батальона". Позвали Гуревича, он рассказал как было дело. Пообещали представить его к ордену Боевого Красного Знамени, но в итоге дали всего медаль "За Отвагу".

А была бы у него фамилия не Гуревич, а скажем Петренко или Сидоренко, то получил бы он высокий орден без разговоров... Гуревича потом тяжело ранило, его отправили в тыл, и что с ним стало дальше - я так и не знаю...

Г.К. - На дня на сайте было опубликовано интервью с заслуженным ветераном, ныне живущим в Молдавии, бывшим капитаном-минометчиком, боевым офицером, проведшим на передовой почти два года. Он сказал: ".. я за всю войну евреев на передовой, да и, вообще, в армии не видел", и развил "тему", мол, все евреи в войну по тылам на "теплых местах отсиделись". Прокомментировать подобное утверждение не желаете?

М.Л. - То, что сказал этот капитан, могу назвать только одним словом - ложь, причем грязная и преднамеренная. Но к чему мне с кем-то дискутировать или перед кем-то оправдываться? Кому я чего-то должен доказывать? Это же бесполезно...

И по большому счету мне давно наплевать, кто и что на эту тему сейчас говорит....

В сорок втором и сорок третьем в любом стрелковом батальоне обязательно было человек 15-20 евреев, и это не считая тех, кто записался русскими, таких тоже всегда хватало "выше крыши". К концу войны, когда всю пехоту "образца 1943" года выбило из строя по очередному кругу, то все равно в стрелковом батальоне было уже всего пять-шесть евреев, и они находились на передовой наравне с другими, с бойцами различных национальностей. Но, и тогда, и сейчас, есть немало таких, которым легче удавиться, чем признать, что евреи воевали наравне с другими и не хуже других.

Я вспоминаю своих товарищей по стрелковой роте, рядовых бойцов и сержантов, с кем мне пришлось воевать в сорок третьем, пройти через самые страшные бои и испытания. Русские ребята: Ваня Павлов, Илья Дорофеев, Владимир Кононенко, Василий Петров, и евреи: Цукерман, Ваксман, Володя Ландау, Исаак Гринберг, Миша Фридман...

И все они так и остались навеки в сорок третьем году, погибли за нашу Родину....

Г.К. - Вы вели на фронте свой "личный боевой счет"?

М.Л. - Поначалу было такое дело. Потом до полсотни убитых дошел и бросил заниматься подсчетами. Стрелял я всегда хорошо, из пистолета попадал в подброшенный пятак.

Г.К. - Коммунисты поднимались в атаку первыми?

М.Л. -Всегда. Призыв, команда ротного или комиссара - "Коммунисты вперед!" не был для нас "дешевой агиткой", это было состояние нашей души, зов сердца. Мы ведь тогда искренне верили в правоту ВКПб. Ведь на передовой простые бойцы и младшие офицеры в партию ради карьеры не вступали.

В роте обычно было не более пяти-семи коммунистов, и все партийные знали, что наш долг первыми вставать под пули. Замполитом батальона в Курляндии был хороший человек, капитан Иоффе, так он, озверев от постоянных разговоров в штабе про "жидов-интендантов в Ташкенте", и пытаясь всем доказать обратное, почти в каждом бою сам приходил из штаба в роты, в первую траншею, поднимать людей в атаку.

Г.К. - Еще один "общий вопрос" к бывшим пехотинцам.

Ваше отношение к приказу № 227 и к существованию заградотрядов?

М.Л. - Приказ предельно жестокий, страшный по своей сути, но если честно говорить - по моему мнению, он был необходим...

Многих этот приказ "отрезвил", заставил опомниться...

А насчет заградотрядов - то я всего лишь один раз столкнулся на фронте с их "деятельностью". В одном из боев на Кубани у нас дрогнул и побежал правый фланг, так заградотряд открыл огонь, где наперерез, где прямо по бегущим... После этого я вблизи передовой заградотряды ни разу не видел. Если в бою возникала критическая ситуация, то в стрелковом полку функции заградотрядчиков - остановить драпающих в панике - выполняла резервная стрелковая рота или полковая рота автоматчиков.

Г.К. - Вы начинали воевать в роте ПТР, имеете на своем счету подбитые танки противника. Но как обычные пехотинцы справлялись с танкобоязнью?

М.Л. - Надо честно сказать, что превентивная борьба с таким возможным явлением, как "танкобоязнь", в нашей дивизии велась постоянно, до самого конца войны.

Даже в Курляндии, где немцы танки в бою почти не применяли, когда нас отводили с передовой на короткий отдых в ближние тылы , то сразу проводилась танковая "обкатка" пехотинцев, и тренировки по применению противотановых гранат. Бойцы были хорошо подготовлены к танковым атакам.

Г.К. - Как складывалась Ваша послевоенная жизнь?

М.Л. - Летом 1945 года нас перебросили на Восток, на войну с Японией. Но на эту войну мы так и не успели. Все железнодорожные линии были забиты эшелонами с войсками, и в итоге нас остановили еще в Кунгуре, японцев разбили без нас. Служил ротным до 1946 года, потом мне предложили поехать на КУКС, курсы "Выстрел", но на отборочном собеседовании я попросил меня демобилизовать, мол, достаточного образования не имею, да и весь пораненый. В армии я не мог оставаться. В Средней Азии после смерти матери сиротствовали и бедовали мой младший брат и две малые сестренки в детдоме. Мне надо было их поднимать на ноги. Перед демобилизацией меня отправили в ЗАП, где мы ждали, пока нам выдадут новое обмундирование, ведь даже офицеры ходили в той же старой и истрепанной полевой форме, в которой закончили войну. Но долго ждать, пока интенданты наконец найдут для демобилизованных приличное обмундирование, я не мог, на "товарняках" добрался до Средней Азии, до Самарканда, нашел своих в Катты-Кургане, сначала забрал с собой брата и поехал с ним в Крым.

Вернулся в свой колхоз, из евреев в селе никого в живых не осталось, кругом одни новые лица, а в нашем доме расположился винный подвал, председателем колхоза стал один тип из бывших сельсоветчиков, запойный пьяница, все вокруг разворовано и порушено. Мне предложили, как бывшему офицеру, старшему лейтенанту, и как коммунисту , возглавить колхоз, потом стали предлагать работу в райотделе милиции, но я наотрез отказался, после войны я уже не хотел никем и ничем "командовать", и не считал себя вправе хоть в какой-то степени распоряжаться чужими судьбами .

Учиться дальше тоже не мог пойти, надо было работать, чтобы прокормить младших.

До 1953 года так и оставался простым колхозником, забыв про ордена и былое офицерское звание, не чурался никакой черной работы в поле.

В 1953 году перебрался с женой в Симферополь. В городе работал грузчиком, пилорамщиком, строителем, потом выучился на крановщика и всю последующую трудовую жизнь проработал на автокране. Вырастил троих сыновей.

| Интервью и лит.обработка: | Г. Койфман |