Отца моего, Ивана Уваровича Москвина, уже 18 лет нет на этом свете, а дневники его я открыла для себя только полгода назад. Не потому, что невнимательна была к родному человеку, нет. Для меня отец был самым близким духовно, образцом для подражания. Я не встречала другой личности с такой силой воли, какая была у моего отца.

Просто жили мы далеко друг от друга, встречались не часто. После его ухода папины дневники хранила мама, особенно не афишируя: ну, есть и есть. Теперь моей мамы тоже нет, а дневники остались - о деревенском детстве; о солдатах-колчаковцах; о стремлении к учебе; о первой любви, продлившейся больше пятидесяти лет (той первой любовью и была моя мама); о войне, в которой он участвовал с самого начала и до самого конца; о многом другом.

И о людях - хороших людях, о которых отец просто не мог не написать.

Ольга Лукичева, младшая дочь

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

Предисловие

Моя жизнь всегда была в поиске. Я жаждал знаний, смело брался за все, что считал для себя и знаний своих полезным и нужным.

Времена моего детства и юности были тяжелыми, безрадостными.

Я рано потерял мою маму. Когда она умерла, мне было всего около восьми лет. При отце нас оставалось шесть человек - брат Игнат тринадцати лет, сестра Тоня десяти лет, я, трехлетний брат Павел и двое двойников, только что родившихся, проживших при матери одну неделю, и даже не получивших имен.

Мама умерла где-то среди лета. Я это помню потому, что бегал с мальчишками босой по зеленому ковру конотопки. Четко помню, как делали гроб, как она лежала на лавке в горнице около окна - вся в белом и сама белая с закрытыми глазами.

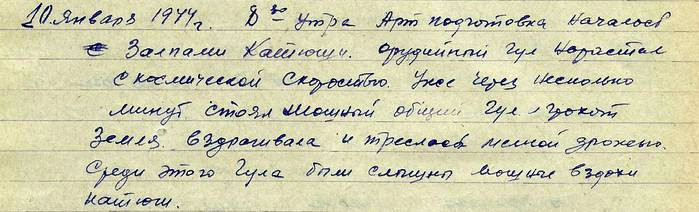

На второе лето отец нанялся пасти общественное стадо овец, сделав нас с братом Игнатом пастухами. Целое лето мы пасли овец. Так было и в следующие годы, правда, Игнат на второе лето ушел в батраки к богатым крестьянам, а вместо него мне дали в помощники мачехина сына Ваську. Но он был ленив и мы часто с ним дрались.

С наступлением осени мы продолжали пасти овец, и в школу начинали ходить с опозданием на месяц или полтора. Изо всех сил старался я догнать своих одноклассников, и не только догонял, но и перегонял. Весной, как правило, оканчивать учебный год мне не приходилось, надо было снова заниматься пастушеством.

Когда мне исполнилось 14 лет, отец сказал:

- Ну. Ванюшка, ты уже взрослый. Пора кончать пасти овец. Иди завтра к Кукарцеву Василию Петровичу, работай у него. Я с ним обо всем договорился.

Это было осенью 1928 г.

- А как с учебой, тятя? - спросил я

- Ты уже достаточно грамотный, да и школы у нас такой нет, чтобы продолжать учебу, - ответил он.

И правда, в нашей деревне Вассино обучали только в начальной школе до четырех классов. Чтобы продолжать учебу, надо было ехать в Тогучин, что в то время было невозможно.

В батраках я проработал зиму, а весной 1929 г. начала создаваться коммуна им. Буденного, с поселением в 8 км от Вассино (правый Курундус). Мы с братом Игнатом вступили в эту коммуну и выехали на место поселения. Отец сильно ругал нас, хотя сам жил, можно сказать, в нищете. Мы ведь давали ему какой-то доход, а теперь доход от него ускользал.

Пробыв в коммуне до декабря 1930 года, я по объявлению поехал, вернее, пошел в г. Томск на курсы киномехаников - без денег, в ветхой одежонке. Но до Томска добрался, нашел курсы, с трудом, с помощью однокурсников окончил их, получил удостоверение, и осенью 1931 г. прибыл в Тогучин работать киномехаником. В силу некоторых причин эту работу пришлось бросить и вернуться в коммуну им. Буденного. Мне тогда уже исполнилось 17 лет. По тем временам я уже считался совершенно взрослым и обязан был работать наравне со всем.

Вот об этом и последующем я и хочу поведать своим внукам и правнукам в этой своей повести о детстве и юности.

КОЛЧАКОВЦЫ

Железная печь топилась жарко, отдавая горячее дыхание и запах печеной картошки. Около печи толпились мы - я, Тоня, Игнат, наши двоюродные братишки и сестренки, жившие по соседству. Игнат и другая Тоня - двоюродная сестра - резали картошку ломтиками и раскладывали на печи - с боков и сверху. Как зарумянится ломтик, мы его снимали и ели. Какое это было удовольствие! Какой вкус! Я до сих пор ощущаю его, и с удовольствием покушал бы ту картошку теперь.

Тоня-большая (двоюродная сестра) и Тоня-маленькая (это моя родная сестра) не столько ели сами, сколько кормили этой картошкой маленьких Павлика и Паню. Взрослые не вмешивались в наше занятие, руководствуясь принципом "чем бы дети ни занимались, лишь бы были сыты". Так ежедневно мы съедали по ведру картофеля на семерых.

Однажды, наевшись, мы занимались кто чем. Я сидел у окна и делал из лучинок крестики (так мне тогда казалось, а на самом деле эти крестики выходили у меня подобными конвертам, ныне применяемым в строительном деле).

Все были увлечены своим и не обратили внимания, как по улице возле нашего дома галопом проскакали несколько вооруженных всадников. Вдруг окно, где я сидел, потемнело. Я бросил взгляд в темноту и увидел: у самой стены остановился солдат, и что-то чертил на ней. Он был в серой шинели, перепоясанной ремнями, такой же серой папахе, с оружием на спине. Его рыжая лошадь уперлась мордой в окно, как бы намереваясь тут и войти в дом.

Мне показалось, что меня хотят схватить. Испугавшись, я с криком бросился под кровать, на которой сидели, прижавшись друг к другу, Тоня с Павликом. Забрался на полку, где мать хранила белье, и затих.

Что там происходило, я не видел, только слышал, как в комнату быстро вошла мама, крикнула на ребят, чтобы сейчас же шли домой, что-то взяла и выбежала во двор. Отца мы не видели уже несколько дней. Мама нам говорила, что он уехал в Новосибирск, на базар, и задержится там долго.

Игнат сел к окну и восклицал:

- Во! Смотри, Тоня! Какую корягу везут лошадями! А солдат-то сколько!

Я прислушивался к восхищениям моего старшего брата. Брало любопытство, а вылезть из своего временного укрытия не решался. Слышу - зашла мама, позвала Игната и о чем-то пошепталась с ним. Игнат оделся и ушел.

Посидев еще немножечко в своем укрытии, я потихоньку вылез и стал пробираться к окну. Сначала смотрел в окно издали, затем подошел ближе и, стоя за простенком, стал наблюдать за движением солдат по дороге. Наконец, осмелев, я сел на подоконник и стал смотреть уже открыто. Ко мне подошла Тоня с Павликом на руках. Солдаты двигались без всякого строя. Картина периодически сменялась подводами или упряжками лошадей, которые волокли эти коряги (пушки).

От группы идущих отделились три солдата и направились к воротам нашего двора. Мы с Тоней быстро отскочили от окна и сели на кровать, забившись в угол. Скрипнули ворота. Зло, с приступом залаял наш пес Верный, привязанный на цепи и бегавший от амбара к дому по проволоке. Некоторое время было слышно только лай собаки с какой-то хрипотцой, потом раздался выстрел, послышался собачий визг, и все стихло.

Ужас не покидал нас, а еще больше разгорелся в наших детских душах после предсмертного визга Верного. В дверь постучали, она открылась, в дом вошли солдаты, о чем-то громко между собой разговаривая.

- Нет, у тебя, Аким, жалости! Зачем застрелил собаку? Что она, порвала бы тебя? Большевиков боишься - это правильно, а собаку боишься зря. Собака - не большевик, в плен бы тебя не взяла. Зря тебе ружье в руки дали, не так ты его применяешь.

- Эй, хозяин, - послышался голос, и открылась дверь в нашу комнату.

Вошел высокий, с черными усами и такой же черной бородой, солдат. Мы заплакали. Солдат сел на лавку, заговорил.

- Чаво голосите? Я ведь человек, - и начал нам показывать какую-то игрушку. Позже я узнал, что эта игрушка называлась патроном.

В комнату вошел еще один солдат, молодой, похожий на нашего дядю Васю. Я даже обрадовался, но как только он заговорил, меня опять охватил страх.

Переговорив что-то между собой, они вышли на кухню как раз в тот момент, когда в дом вошла мама. Ругаясь и плача, начала она наступать на солдат.

- Зачем убили собаку, ироды? Что она, вас съела бы? Ходите по дворам, как бандиты бесстыжие! Есть же у вас, наверное, жены, матери, дети! Подумать бы о них прежде, чем пугать наших детей!

Солдаты молчали, только один какой-то покрикивал изредка: хватит, мол, нас исповедовать! Жить будем у вас, помиримся.

Стояли эти солдаты у нас недолго. Вечером вдруг засобирались и быстро ушли. На дороге видна была скученная спешка.

Тот солдат, который говорил маме "помиримся", зашел к нам утром рано с обмороженными пальцами рук. Стал умолять маму, чтобы она его спрятала и переодела. Пришел он без ружья, сбросил шинель и стал обрезать погоны.

Мы, видимо, спали плохо с перепугу и, когда солдат зашел в избу, проснулись, окружили маму и молча смотрели на солдата.

- Что у тебя с руками?

- Наверное, обморозил, - ответил солдат.

Мама засуетилась, достала чашечку с гусиным салом, подала ему.

- Мажь руки, - а сама взяла у солдата шинель, стала отпарывать погоны.

Немного обогревшись, он засобирался уходить. Мама достала из печки чугунок с картошкой, наложила ему, сказала:

- Ешь!

Солдат с жадностью набросился на еду, а когда наелся, спросил:

- Можно взять с собой?

Мама достала еще несколько картофелин, положила перед ним. Посмотрев на него, спросила:

- Куда же идешь?

- Мне тут недалеко, в Дергоусово. У меня родня, - ответил он, - а вот до ночи мне надо где-то пересидеть.

Мама позвала Игната:

- Отведи в свою нору.

Игнат любил делать в соломе норы, где иногда прятался во время игры. Брат оделся, сказал:

- Идем, - и они ушли.

САНЬКА

Санька Банный, как его звали все за то, что он с родителями и сестренкой жили в бане у богатого бездетного Кукарцева Василия Куприяновича, - мой одногодок.

Усадьба Василия Куприяновича стояла неподалеку, почти напротив нас, так же, как и наша усадьба, - на крутом берегу речки Курундус. Разделяли нас дорога да заборы. У него дом высокий, тесовый, у нас - низкий, из жердей.

Санькины родители приехали в нашу деревню из Поволжья в 1921 году. Отец его все время болел, выглядел тощим, побледневшим, и казался старым, хотя лет ему было чуть больше тридцати, Был он среднего роста, носил рыжеватую бородку. Серые глаза его провалились, были какое-то потухшие. Санькин отец очень медленно передвигался, больше сидел или лежал, был молчалив. Звали его Захар Мефодьевич.

Мать Саньки - очень энергичная, в делах быстрая и удивительно спокойная, как будто у нее нет горя. Она целыми днями, не переставая, что-то делала. Шила, стирала, ухаживала за скотом хозяев. По характеру она была очень добрая. Ее голубые, очень ясные глаза излучали тепло и нежность.

Санька и Ира, его сестренка, были все время в движении, под стать матери. Суровая бедность заставляла их ходить по деревне с сумочками через плечо, прося кусок хлеба. Они принимали все, что могут дать им люди, и этим, в основном, питались.

Я подружился с Санькой спустя некоторое время после их приезда, но заметил его сразу же, на второй день.

Было жарко, в дорожной пыли купались воробьи. Санька с Ирой подошли к нашему окну и стали просить милостину. Прибежав с улицы, я сидел у окна, ел печенку - картофелину, только что испеченную в русской печи моей сестренкой Тоней. Увидел их и, долго не думая, взял кусок ржаного хлеба, несколько штук сырых картошек, выбежал на улицу и подал Саньке все в руки.

Он некоторое время смотрел то на меня, то на мой дар. Потом сказал:

- Спасибо, родненький! - так, видимо, учили благодарить за подаяние, положил картофель в сумку, хлеб подал Ире, и та, тоже сказав:

- Спасибо, родненький! - убрала хлеб к себе.

Санька еще раз посмотрел на меня, на мои босые грязные ноги, улыбнулся, дескать, небольшая у нас с тобой разница в судьбе, и они молча пошли вглубь деревни. Я долго стоял и смотрел им вслед, как шли они босые по пыльной дороге в одежонке заплатанной.

Однажды вечером я увидел Саньку одного. Он сидел с удочкой под крутым берегом недалеко от моста, ловил пескарей.

Мне хорошо было видно его из двора. Немного поколебавшись, я пошел к нему. Присев в трех шагах от новичка на комок сухой земли, покрытый тощей растительностью, стал наблюдать за ним.

Он был несколько меньше меня, хотя и мой одногодка, как выяснилось потом. Курчавый рыжеватый волос на Санькиной голове был, как у отца. Брови, тоже рыжеватые, все время то поднимались, то опускались. Глаза очень живые, как у матери, голубые, были постоянно в движении. Лоб часто морщился.

Он не отрывал взгляда от поплавка, и когда рыба шевелила поплавок, Санька произносил:

- Ох!

А когда снимал пескаря с крючка, шептал:

- Есть!

В то время нам было около восьми лет каждому. До этого я часто сидел на реке с удочкой вместе со своим старшим братом Игнатом или с Гришей - моим двоюродным братом. Особенно мне нравился крутой берег, омуток с повисшей большой березой над ним. Но одного меня к этому омуту почему-то не пускали.

Посидев с Санькой, я сбегал домой, взял удочку, котелок под рыбу, червей, и пошел назад.

Некоторое время мы рыбачили молча, наблюдая за поплавком, радуясь добыче. Изредка переглядывались, но мало-помалу стали обмениваться словами, показывая друг дружке пойманных пескарей. Под конец уже весело болтали.

- Тебя как звать? - спросил я его.

- Санька, - ответил он, - А тебя?

- Ваньша, - и пояснил, - так зовут меня мои дружки.

- Ты чей?

Он посмотрел на меня, видимо не понял вопроса, отвернулся, потом заговорил:

- Чей, чей! Мамин!

- Я тоже.

Увидев, как Санькин поплавок нырнул, я крикнул:

- Сань, клюет! Так обычно клюет пескарь или окунь.

Санька рванул удилище и в воздухе блеснул крупный пескарь.

- Во-о-о какой! - показав мне добычу, он с дрожью и какой-то поспешностью снял пескаря с крючка, быстро надел нового и опять закинул удочку. Мой поплавок лежал на воде тихо, было даже как-то неловко.

Первая рыбалка для нас стала началом нашей большой и долгой дружбы. После той рыбалки мы уже не играли один без другого.

Однажды я попросил маму сшить мне сумку.

- Для чего тебе, сынок, сумка понадобилась?

- А я с Санькой буду ходить по деревне! - ответил я.

- Что ты, сынок?! - испугалась мама, - У нас есть все! Зачем тебе куски от чужих людей?

- Я не себе, а Саньке.

Мать сумку мне не сделала и строго запретила ходить с другом по миру. Я каждый день ждал, когда Санька вернется из похода, а позднее - от работы, где он поил, кормил скот хозяина, чистил стайки от навоза, а летом и весной выезжал с хозяином в поле, боронил или возил копны в сенокос.

Осенью 1923 года отец Саньки умер, и их семья после похорон продолжала жить в той же бане уже втроем.

Санька с Ирой изредка продолжали ходить по миру. Мать - тетя Аня - работала у Василия Куприяновича в работницах.

Когда надо было топить баню, они весь свой скарб выносили на улицу, и возвращали назад, когда все уже помылись. Баня была небольшая, может, не больше пяти квадратных метров, с каменкой, сделанной по-белому, предбанником и полком, который служил семье моего друга и кроватью, и столом. Потолок в бане был невысокий, примерно в рост среднего человека. И стены, и потолок - были выбелены. Из-под полка и пола всегда пахло сыростью.

Наша дружба с Санькой крепла, сами мы росли.

САНЬКА-ДОЯР

В 1925 году, когда нам исполнилось по одиннадцать лет, Санькина мать нанялась пасти коров, а мой отец договорился пасти овец, но ни мать Саньки, ни мой отец сами не пасли, а заставили заниматься этим делом нас.

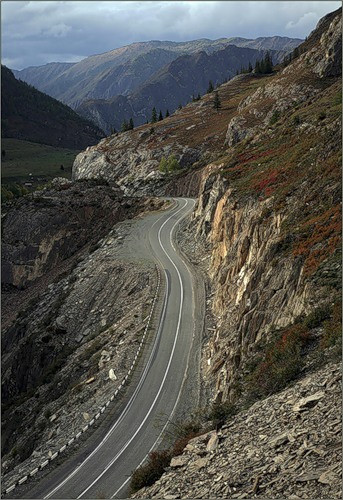

|

Запруда на реке Изылы. Вассино |

Выгоняли мы скот в разное время и разными дорогами, но в поле соединялись в один гурт. На водопой гоняли к речке Изылы рядом с Цыганской Согорой. Место это было удобное: животные, напившись, стояли по брюхо в воде или лежали под отдельно стоявшими ветвистыми деревьями. Мы с другом рыбачили. Клев обычно был хороший, мы успевали наловить рыбы и сварить себе уху.

В том мае погода была солнечная и безветренная, а в лесу всегда было тихо и спокойно.

Лес у нас, в основном, березовый, крупный. В это время на деревьях набухали почки, местами, особенно на опушке леса, пробивались молодые зеленые листочки.

Мы с Санькой подгоняли к лесу свои гурты, чтобы попить березовку - этот сладкий березовый сок. На открытых местах луга покрылись зеленым ковриком, и скот пасся спокойно.

Но однажды тишина была нарушена. Лес вдруг ожил, зашумел, в воздух поднялась птичья стая. Карканье ворон, стрекотание сорок, свист крыльев...

Мы с Санькой настороженно переглянулись, бросили трубочки, через которые пили березовку из лунок, кем-то сделанных накануне.

- Ваньша, давай гнать стадо дальше от леса, вдруг волки, - с опаской сказал Санька, и мы побежали заворачивать скот от леса.

Были у нас длинные, метра по четыре, бичи. Я поглядывал на лес, а сам думал: "Бич-то у меня - во какой! Корова - и то боится, а если волк, так я его - раз-два, и убежит серый. Сам как махну бичом, дерну на себя - в воздухе прозвучит резкий хлопок, как выстрел!"

Птичий переполох стал медленно перемещаться к опушке леса, к нам.

Из леса вышли не волки, а такие же, как мы, мальчишки, может, некоторые были постарше на год-два. Их было семь человек, и все - из богатеньких семей, с нашего края деревни. Они окружили нас Санькой и начали забрасывать вороньими яйцами. До слез взяла обида! Их же скот пасем, а они вот как поступают с нами. Сначала мы гонялись за обидчиками, стараясь достать бичами, потом бросили это, подставив им свои спины, и погнали скот дальше в поле.

Разбив все яйца и посмеявшись, они ушли. Мы не могли им простить такую обиду. Санька говорит:

- Давай, поймаем корову Димкину и выдоим молоко.

Мы подманили Димкину Пеструху кусочком хлеба. Я держу, Санька доит. Сначала одну, потом другую и третью. Сколько могли - пили молоко, а больше - на пол. Домой пригнали скот с полупустым выменем.

Вечером пошли с Санькой на колоды, где обычно гуляла молодежь. Подкараулили Димку, наподдавали ему и сбросили в речку. В тот же вечер поймали Володьку Хлебникова и тоже наколотили, а потом выкатали в крапиве. Предупредили, что если они еще хоть раз попробуют нам принести зло - убьем. Наша угроза, видимо, подействовала и на них. Остальные, узнав о нашей расправе, испугались и не решались больше над нами глумиться. Некоторые стали с нами дружить и даже бегали к нам в поле. Вскоре мы уже играли со всеми на равных.

После яичного приключения мы с Санькой каждый день, пригнав скот на водопой, приступали к выполнению своих "обязанностей". Я вытаскивал из сумки баночку с червями, шел к речке, доставал из тайника свою удочку и садился рыбачить. А Санька брал котелок и шел доить чью-либо корову - особенно тех хозяев, которые были скупы на продукты нам. Некоторые состоятельные крестьяне, имевшие по две-три коровы, десятка полтора-два овец, не кормили нас завтраками, а в поле давали по куску ржаного хлеба, пучок зеленого лука или бутуна, да щепотку соли. Мы мстили доступным нам способом: доили их коров и пили свежее, парное молоко.

Рыбалка бывала удачной. Обычно рыба хорошо брала насадку. Особенно прожорлив окунь. Временами я подкидывал к поплавку кусочки хлеба или одного-двух червяков. Наловив до десятка окуньков, тут же у реки потрошил их, помыв в речной воде, шел к нашему костру.

Санька, подоив коров, разжигал костер и вешал котелок с водой на таганке над костром. Я опускал в этот котелок рыбу, бросал соль, варил уху.

Так проводили мы с Санькой каждое лето до 1927 года. Летом - в поле за скотом с длинными бичами, а зимой учились в школе. Правда, не приходилось нам начинать и заканчивать свои школьные дела вместе со всеми. Осенью пасли скот, пока не упадет снег, а весной - чуть снег сойдет с полей, мы бросали школу и шли пастушествовать.

Четыре класса мы все-таки окончили в нашей Вассинской школе, а дальше учиться было негде.

Я продолжал пасти овец в лето, а в зиму отец отдавал меня в батраки к Кукарцеву Василию Платоновичу. Санька стал батрачить у Зверева - жадного и злого человека, а дружба наша, по-прежнему, была крепкой.

ЛАПТА

Нам с Санькой редко приходилось играть с ребятами в лапту - так называлась игра в мяч в сибирских селах. Но уж когда мы участвовали в игре, наша сторона обычно выигрывала. Чаще всех бил мяч Санька. Он бил метко и сильно и мы, как правило, успевали сбегать до определенного места и обратно, не боясь, что нас застукают.

Однажды нас подменили в работе. Меня - мой старший брат Игнат, Саньку - его мать. Нам как бы дали выходной. Это было в воскресенье. Санька пришел ко мне с некоторым опозданием. Я уже хотел пойти к нему, как вдруг увидел его в дверях нашего домика. Быстро собравшись, мы побежали к ребятам, игравшим на зеленой поляне недалеко от Андроновой хаты.

Был конец мая. Снег давно сошел, отшумела в разливе наша речка Курундус, только в низинках еще стояли лужи да на правом, пологом берегу, вдали от русла, громоздились огромные глыбы льда, занесенные весенними водами.

Разбившись на две группы, мы начали играть в лапту. Вскоре к нам стали подходить взрослые парни и старички. Они были зрителями и судьями. В разгар игры к месту, где бьют мяч лаптой, незаметно подошел Петька Лихоманов - парень лет двадцати пяти. Что ему надо было, не знаю.

Вдруг события так быстро развернулись, что вся игра была нарушена, и мы с Санькой помчались изо всех сил к нам домой, постоянно оглядываясь - не гонится ли кто за нами.

А дело было вот как.

Я подавал мяч, а Санька бил по нему лаптой. Когда я в очередной раз отдал мяч, Санька ударил его со всей силы. Лапта по инерции полетела в левую сторону и угодила Петьке в лицо, разбив ему нос и бровь. От неожиданности тот упал, но быстро вскочил и, отирая кровь с лица, бросился на Саньку. Я стоял рядом, подставил ногу Петьке, он запнулся и вторично упал. Мы с Санькой бросились бежать.

Долго он нас караулил, и вот однажды - было это в середине лета 1927 года - мы с Санькой стояли на мосту около нашего дома и смотрели, как играет рыба под мостом. Обернувшись, Санька заметил быстро идущего на нас Петьку, толкнул меня, и мы бросились бежать - Санька по направлению к Бусыгиным, а я вдоль речки по ее правому берегу. Пробежав метров сто, я оглянулся и увидел: Петька гонится с кнутом за моим другом. Я быстро вернулся домой, сказал Игнату и Гришке - им было в то время по 17 лет. Втроем мы выскочили на улицу с палками. Санька и Петька скрылись в лесу за Бусыгиными. Мы только хотели броситься в погоню, как вдруг увидели, что Санька выскочил из леса и что есть духу бежит к нам. Вскоре Петька тоже вышел из леса и стал, размахивая плетью, быстро приближаться. Когда мой дружок, весь раскрасневшись, достиг нас и хотел бежать домой, Игнат остановил его, взяв за руку:

- Не бегай, Сань. В обиду не дадим.

Гришка вышел вперед с палкой в руках. У меня в руках тоже была палка. Я отошел от Игната шага на два, остановился, не сводя глаз с приближающегося неприятеля. Петька, видимо, понял нашу решимость, обошел молча. Зло сверкнув глазами, проговорил:

- Защитники! Всех перебью, щенята! Запомните.

Эти его угрозы не были пустыми. Как-то раз наш враг поймал Гришку и жестоко избил.

Прошло после этого случая недели две, и Петьку нашли в одном озерке в Цыганской Согоре. Его убили выстрелом в голову. Гришка это сделать не мог - у него не было ружья. Врагов же у Петьки было много. Он занимался воровством и разбоем. Кому-то особенно насолил.

МОЯ ДЕРЕВНЯ И МЫ

Деревня наша Вассино возникла в девятнадцатом столетии, когда было отменено крепостное право в России.

Мой дед Константин Иванович Москвин вместе с бабушкой Ольгой Тарасовной прибыли в эти места молодыми. Деревни, как таковой, не было. Стояло всего три небольших домика на берегу речки Изылы, и обитали в них вдова Васса с тремя сыновьями. Двое уже были женаты и жили отдельно от матери, а третий парубковал, годы его были уже в той поре. Облюбовав место для застройки жилья на крутом берегу речки Курундус, дедушка с бабушкой принялись за дело. Лес был тут же, транспорт не требовался. С помощью сыновей Вассы к осени они построили себе домик.

Васса дала им маленькую телочку-однолетку с тем, чтобы они весной будущего года помогли старожилам раскорчевать лес под пашню. Леса в ту пору были таежные, глухие, и земли под посев зерновых и картофеля не было.

Год за годом деревня росла. Сначала - в Междуречьи, а затем домики стали появляться по другую сторону - в Заречье. Приходили и селились люди из центральной части России - в одиночку и группами. Васса всех, как могла, пригревала, чем могла - помогала. Ее сыновья со временем стали мастерами плотничного дела - люди по весне отрабатывали им за их труд.

Так Васса стала как бы головой зарождающейся деревни, а когда умерла, собрался народ и впервые назвал свое поселение именем ее - Вассино, в честь этой доброй и умной основательницы деревни. Произошло это в 1870 году.

К нашему появлению на свет деревня уже не умещалась между реками. Много было построено домов как за той, так и за другой рекой. Более четырехсот домов стояло здесь уже в 1920 году. Еще до моего рождения в деревне были выстроены красивая церковь, церковно-приходская школа, волостная управа. Около церкви каждый понедельник собирался базар.

С приходом советской власти, особенно в период новой экономической политики, Вассино гремело в округе свои базаром, гостеприимством жителей, большими конными состязаниями, весельем, песнями. Сколько собиралось людей на конные скачки, особенно проходившие зимой, просто трудно себе представить! Бывало, мы в своей утлой одежонке обмораживались, а уходить со скачек не хотели.

В тринадцать лет я впервые был посажен дядей Фаном на вершни его скакуна Бурки (правда, до этого я много ездил верхом на других лошадях и крепко гонял галопом). До меня седоком на Бурке был Гришка, мой двоюродный брат, но с возрастом он стал для этого небольшого скакуна тяжеловат. Вот дядя и решил сменить седока. Задолго до понедельника я каждый день делал пробежку галопом на Бурке по два-три километра, и всегда его подкармливал, чтобы приучить к себе.

|

Феофан Константинович Москвин, ориентировочно, в конце 20-гг. |

Когда наступал понедельник мы с дядей и Буркой прибывали к месту скачек. Дядя надевал на меня красную ленту через плечо, я садился на Бурку и спокойно разминал его по дороге на деревню Кудрино. Сговорившись с хозяином другого скакуна о состязании между нами на определенное расстояние: три, пять или восемь километров, мой отец ставил нас на старте и по счету три отпускал поводья. Лошади, почуяв свободу, с места брали в галоп. Дядя Фан [Феофан Константинович Москвин. О.Л.] мне всегда говорил:

- Не вырывайся вперед, ложись на хвост сопернику, дави его, сохраняй силу Бурки, - что я и делал. А когда до финиша оставалось метров пятьсот-шестьсот, я давал волю своему коню, подбадривая плеткой. Бурка выскакивал вперед и шел с максимальной скоростью, оставляя соперника позади. Мы редко проигрывали - только тогда, когда забег шел на малом расстоянии.

В период НЭПа деревня как-то быстро разделилась на богатых и бедных, на мастеровых, охотников, промысловиков, на купцов и барышников. Пошло сильное деление на классы.

В 1928 году нам с Санькой было уже по четырнадцать лет. Мы выросли, окрепли и на зиму нанялись в батраки. Санька, как я уже говорил, ушел за речку к Звереву, а я - к Кукарцеву.

В зиму нам редко приходилось встречаться, было очень много работы. Меня обычно поднимали в четыре-пять утра. Запрягал две пары лошадей в сани и ехал в поле за сеном - за шесть-семь километров от деревни. Сено нужно было привезти до обеда. У хозяина было много скота. Того, что я привозил, хватало только на сутки. Кроме того, к вечернему кормлению нужно было накрошить солому на соломорезке, замешать с отрубями, раздать скоту и всех напоить. Поили скот на речной проруби, а прорубь-то надо было освободить ото льда и сделать подход.

Навоз из стаек я не убирал, этим делом занималась женщина, которая доила коров. Она же перерабатывала молоко на сепараторе, убирала помещения и обихаживала маленьких телят.

В мои обязанности входило один раз в неделю - как правило, в понедельник - вывозить навоз на пашню и складывать в кучу. Поле хозяина было в шести километрах от села, на обратном пути я грузил мякину или солому. Вот так целый день - с раннего утра до позднего вечера - я находился в работе. Поработав так до Рождества, я заявил хозяину, что ухожу. Он удивился моему внезапному заявлению, да еще в середине зимы, посадил меня напротив и спрашивает:

- Что же ты собрался уходить? Аль обижает кто тебя?

- Надоело редьку с квасом есть, пойду к тому, кто лучше кормит, - ответил я.

- Как редьку с квасом? - спрашивает.

- А так! Ем я всегда один, и всегда редьку.

Он вдруг резко встал и быстро ушел в кухню, где была его жена тетка Дуня. Что там они говорили, я не знаю, только через некоторое время он нашел меня в конюшне и сказал:

- Живи, Ванюшка, будем работать вместе, и обедать - за одним столом.

После этого я стал лучше питаться: мясо, хлеб, сливки были для меня вдоволь. За кормами ездили вместе с хозяином. Но работы у меня было невпроворот. А тетка Дуня смотрела на меня, как на злейшего врага.

У Саньки жизнь была, пожалуй, еще труднее. Его хозяин имел большое хозяйство. Сам был всегда под хмельком, очень груб и, чуть что не так, давал подзатыльник всем членам семьи без разбора. Доставалось и Саньке.

Ко всем неприятностям, заболела мать моего друга и не могла работать. Хозяин потребовал, чтобы они освободили баню, в которой жили. Положение у тетки Ани и Иры, Санькиной сестры, было просто пиковое. Санька терпел подзатыльники хозяина, работал до устали, чтоб хоть чем-то помочь матери и сестре. Я не мог оставить их, иногда прибегал к Василию Куприяновичу поработать за тетю Аню - лишь бы хозяин до весны не выгнал их из бани.

Весной 1927 года Санька нашел квартиру - не без моего участия. Их пустили во флигель к соседу моего дяди Фана, Романову Дмитрию Ивановичу. Но вскоре в нашей деревне начали создавать коммуну им. Буденного, семья Саньки вступила в нее, и уехали они на выселки вместе с коммунарами.

Я стал просить брата Игната, чтобы и он вступил в коммуну. Ему в ту пору было уже около двадцати лет, а мне шел пятнадцатый. В апреле наше желание исполнилось, и мы покинули отца.

|

Река Курундус |

Наш пятистенник стоял на левом, крутом берегу реки Курундус. Когда-то эта небольшая речка была бурной, а в весенний паводок настолько свирепствовала, что сносила мосты, заливала луга и низко стоящие огороды сельчан. Курундус гудел в створе моста, рокотал так, что ночью страшно было в доме. Низкий правый берег не умещал в русле весенние воды, которые разливались широким морем по лугам - вплоть до Цыганской Согоры, а когда вода спадала, на лугах громоздились огромные глыбы льда, которые лежали там до июня. Я захватил свирепость и полноводие Курундуса, и каждый год наблюдал, как он озорно хохочет, пенясь.

Когда проходит половодье, Курундус становится тихим, лишь слышно мелодичное журчание на перекатах. Русло реки сильно извилисто, и на поворотах образовываются омуты, небольшие по площади, но глубокие, с обилием рыбы - от пескаря до щуки, налима и окуня.

КОММУНА

В 1928 году в нашей деревне Вассино началась коллективизация. В начале апреля мой брат Игнат пришел домой поздно, сел в кухне на лавку и задумался. Я ждал его, не спал, слышал, как он появился. Вышел к нему, он повернул голову в мою сторону и спросил:

- Ты что дома?

- Я ушел от хозяина, - ответил я.

- Почему?

- А ты знаешь, наверное, что его раскулачивают. Сегодня приходили люди во главе с Борцовым Иваном. Описали все имущество. Ты что задумался?

- Я, Ванюшка, записался в коммуну. Вот думаю, как об этом сказать отцу - он ведь против колхоза, - сказал Игнат.

- Ты в коммуну! И я с тобой! - обрадовано прокричал я.

Отец, видимо, не спал, или я своим криком разбудил его. Он вышел к нам и сразу к Игнату:

- О какой коммуне ты говоришь? - спросил отец, краснея.

- О той коммуне, которая выехала на поселение на земли кулаков, - ответил брат.

- А ты спросил меня?!

- Я не вас записал в коммуну, а себя.

- Ну что ж, иди, но от меня ничего не получишь.

Я стоял и слушал их разговор.

Отец повернулся и ушел в горницу. Брат встал, оделся, пошел из дома, но я его остановил:

- Ты куда? А я? Ты не берешь меня? - встревожился я.

- Иду сейчас в коммуну, а ты ложись спать. Завтра хорошо подумай на свежую голову, и если решишь - приходи, - ответил он.

Брат ушел, я лег спать. Долго вертелся, обдумывая, но все же уснул.

Утром встал - отца не было, мачеха возилась в кухне. Павлик спал. Наевшись, я взял кусок хлеба и вышел из кухни. Мачеха не окликнула меня. Никуда не заходя, пошел в коммуну. Снег уже растаял, но с утра еще подмерзало. Шел бойко, и семь километров прошагал быстро. Пришел, когда коммунары уже были в работе.

Первым встретил Саньку. Увидев меня, он прокричал:

- О! Ванюха! Как ты здесь оказался?

Я поведал ему, что пришел жить в коммуну с Игнатом.

- А я его видел. Он поставлен конюхом. Да вот он!

Я обернулся и увидел Игната. Поговорив с Санькой, пошел к брату. Он, видимо, ждал меня, не удивился, только спросил:

- Как отец?

Я сказал, что ушел рано, отца не видел.

- Ну, ладно, помоги мне убрать навоз, напоить лошадей и пойдем, отведу тебя к Ефимову, чтоб зачислить в коммуну и определить на работу. У нас, брат, так: кто не работает, тот не ест.

- А где жить будем? - спросил я.

- У тетки Груни, я с ней о тебе говорил, она не возражает.

- С тобой вместе?

- Да, а что? Хочешь отдельно жить?

- Нет, я так.

Когда все сделали, пошли к председателю коммуны Ефимову Якову Михайловичу. Он выслушал Игната, посмотрел на меня, немного подумал и сказал:

- А что, Иван, пойдешь молотобойцем в кузницу? Парень ты, вроде, плотный, силенка, похоже, есть. Научишься ковальному делу, будешь у нас кузнецом. В кузнице сейчас работает один старичок-эстонец, Ян Францевич. Хороший кузнец, может многому научить. Правда, говорит по-русски плохо. Старайся его понять. Да, сколько тебе лет?

Я посмотрел на брата, сказал:

- Четырнадцать.

- Да-а-а. Маловато - и, как будто что-то вспомнив, сказал:

- Ничего, привыкнешь. Мы такие же работали наравне со взрослыми на Путиловском, в Питере, - и спросил, - Пойдешь кузнецом?

- Пойду, - ответил я.

- Вот и хорошо. Жить-то где будешь?

- Со мной, у тети Груни, - ответил Игнат.

Из конторы мы пошли в кузницу. По дороге я спросил Игната:

- А что, председатель – правда, приезжий?

- Да, он из Ленинграда, рабочий Путиловского завода, приехал строить колхоз.

Незаметно мы подошли к кузнице, стоявшей отдельной избушкой вдали от домов небольшой улицы в тринадцать домов, построенных по обе стороны.

Ян Францевич гремел молотком в кузнице. Брат подошел к нему, представил меня, сказал:

- Вот вам молотобоец, - и подтолкнул меня вперед.

- Карашо! Очен карашо! - обрадовался Ян Францевич.

Поболтав немного с кузнецом, брат ушел, сказав мне:

- Принимайся за работу серьезно, вникай в секрет его дела.

С Яном Францевичем мы работали все лето. У нас не было выходных даже в воскресенье. Кормили нас в коммунарской столовой хорошо, я всегда наедался досыта. Только было с ним скучно. Он говорил мало. Ни разу за лето я не видел на его лице улыбки. Работал с раннего утра до позднего вечера и строго требовал, чтобы я не опаздывал на работу и не уходил раньше кузнеца. Это было для меня тяжело. За день намахаешься кувалдой так, что не до игры с ребятами. Мне эта работа стала надоедать, и я стал подумывать, что как-то надо уходить ближе к ребятам.

Однажды днем в воскресенье к нам в кузницу зашли мои сверстники Ванька Голешов, Васька Тямкин и мой лучший друг - Санька по прозвищу Банный. Я раздувал мехом горн, стоя рядом с ним, а в горне лежала шина для колеса. Эту шину надо было разогреть до тех пор, пока из горна полетят хвостатые белые стрелки (значит, появятся концы шины). Кузнец обычно быстро вынимает шину, кладет на наковальню, а молотобоец бьет с силой по тем местам, куда кузнец показывает своим молотком. Так идет процесс сварки концов металла. Я заговорился с ребятами, упустил момент плавки металла и сжег концы.

Когда Ян Францевич вошел в кузницу и увидел сноп белых хвостатых искр, вырвал шину из горна, посмотрел на ее концы, бросил в сторону и, ни слова не говоря, нанес мне такой удар, что я не устоял на ногах. Из носа и губ потекла кровь. Я вскочил на ноги, вылетел из кузницы и убежал.

Несколько дней не появлялся в кузнице. Нос и губа распухли. Через три дня кузнец пришел ко мне. Я лежал на печке. Он прошел вперед, сел на лавку, посидел минут пять, потом подошел к печке и произнес:

- Ифан, а Ифан! Я некарашо делал, прости старую свинья. Пойдем работать. Много работы.

Я посмотрел на его морщинистое лицо и трясущиеся руки, слез с печки, оделся в свои рваные одеяния и сказал:

- Пойдем!

И стали мы с ним снова работать каждый день, как обычно, только зимой для нас воскресенья были выходными.

В октябре меня приняли в комсомол. Игнат что-то не поладил с коммунарами, уехал. Я остался один. У Саньки умерла мать, и он сразу после похорон перешел ко мне жить. У Васьки Тямкина убили отца, когда он ехал с мельницы с мукой. Муку забрали, а его положили в сани, и лошадь привезла труп. Все это произошло в декабре 1928 года.

Весной я все-таки ушел из кузницы и стал вместе с ребятами пахать поле, сеять хлеб, косить и убирать сено. Осенью меня посадили машинистом на сноповязалку. Когда Петр Голешов предлагал мне работать на сноповязалке, сказал:

- Ты с этими машинами знаком, так как ремонтировал их с Яном, берись смелее.

Я впряг пару самых лучших лошадей и начал убирать хлеб. Сноповязалка косила сено, укладывала его на лафет, транспортером подавала к прессу, где шпагатом паковался сноп. Еду, бывало, а снопы периодически летят на землю ровными рядами. Сзади идут женщины, девочки, поднимают эти снопы и ставят в суслоны. Хорошая это пора, веселая! А ароматный запах сжатого хлеба ни с чем не сравним.

Так, в дружной, спаянной семье мы прожили 1929 год. Хлеб родился хороший, сена накосили много. Для скота и лошадей было достаточно корма. Хорошо питались и мы.

Денег у нас не было, нам их не давали. Коммуна должна была за работу нас кормить, обувать, одевать. Первое выполнялось четко, а вот с одеждой и обувью было плохо. Почему-то в сельпо эти товары завозились очень редко и мало.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ТОМСК

Однажды летом 1930-го года я прочитал объявление в газете "Советская Сибирь" о том, что в Томске идет набор на курсы киномехаников. Написал заявление и отправил по адресу. В ноябре пришло долгожданное сообщение - вызов. С этим вызовом отправился к председателю и попросил справку, удостоверяющую мою личность (паспортов тогда не было). Такую справку дали, и я хотел, было, пойти, но Ефимов остановил меня, спросил:

- В чем же ты поедешь? Уж больно слабенькая твоя одежонка, а зима уже наступила. Да и лет-то тебе маловато - могут не принять. Зря съездишь?

Я не попросил ни денег, ни одежды, только сказал:

- Примут! Куда они денутся? Вызывают ведь! - с этим и ушел.

На курсы надо было явиться к 1 декабря 1930 года, и я стал собираться. Тетя Груня положила мне в сумку хлеб, два яйца и несколько штук вареной картошки. Санька дал три рубля, сказав при этом:

- Будешь работать - отдашь.

С этим багажом и финансами я утром 29 ноября отправился из коммуны в сторону большой дороги Вассино-Тогучин. В селе Нечаевском вышел на эту дорогу и бойко зашагал вперед.

Мороз крепчал, под ногами похрустывал снег. Северный ветер, хотя и не сильный, продувал - особенно от колен до пояса. Вскоре меня догнала подвода. Посторонился. Ехал в розвальнях на сене Яков Алексеевич Кудрявцев. Увидев меня, он задержал лошадь и крикнул:

- Ты куда это по такому холоду пошел?

- В Томск, дядя Яша!

- В То-омск? Да ведь это далеко. Садись, Ваньша, подвезу тебя.

|

Москвин И.У. (справа) с лучшим другом Санькой Банным в коммуне. |

Сидел он в меховой шапке-ушанке, в тулупе, в валенках. Я смотрел на него и думал - сесть или нет? Если сяду - замерзну, и сказал:

- Ладно, дядя Яша, ты езжай, а я побегу за тобой. Как устану - сяду.

- Ну, как знаешь, - и он тронул.

Лошадь бежала трусцой, я - за ней. Прошло так, может быть, десять минут. Он становился и уже повелительно сказал:

- Садись!

А сам раскинул полу тулупа. Я сел, дядя Яша прижал меня к себе, накрыл полой, и мы тронулись. Сам я согрелся, а ноги стали подмерзать. Я хотел, было, встать, чтобы пробежаться, но он задержал, сказав:

- Скоро деревня, заедем к знакомым, обогреемся.

Правда, скоро показалась деревня Кудрино. Я спросил:

- А Тогучин скоро?

- Э, брат, мы его объехали.

- А куда Вы едете?

- На станцию Аяш, ответил мой попутчик.

- А далеко до этой станции?

- Да верст сорок будет от этой деревни. Сегодня не доехать, где-нибудь переночуем.

Вскоре подъехали к дому-пятистенку, он привязал лошадь к столбу, дал ей охапку сена, отпустил чересседельник и пошли мы в хату. Хозяйка, как старая знакомая, приветствовала нас и почему-то, растерянно посмотрев на меня, засуетилась:

- Ноги-то, поди, отморозил? А ну, быстро снимай сапоги! - приказала она.

Я разулся. Она развернула мои рваные портянки, выбросила их в сенки, подала мне мужские валенки и сказала:

- Одевай!

Я растер ноги, сидя около топящейся железной печки, надел теплые валенки, и хозяйка посадила нас с дядей Яшей за стол. Достала из русской печи чугунок, наложила в миски горячих, хорошо пахнущих щей, стала угощать. Мы только взяли в руки ложки, как вдруг открылась дверь, и в дом вошел рослый хозяин с черными, объинеевшими усами. На миг остановился, потом широко развел руки и произнес:

- Яков Алексеевич! Какими путями?

Мужчина быстро сбросил с себя верхнюю одежду, подсел к столу, поздоровался с нами, затем повернулся к хозяйке:

- Ты что же, мать, садишь людей за сухой стол? Дай-ка первачка!

Хозяйка улыбнулась, вынула из-под фартука бутылку, поставила на стол. Через некоторое время Яков Алексеевич и хозяин весело заговорили. Подкрепившись, дядя Яков поблагодарил хозяев и начал собираться в дорогу. Я тоже стал собираться. Хозяйка подала мне чистые портянки, сказала:

- Возьми эти, твои я выбросила. Больно рваные и грязные они у тебя.

Я стал обуваться. Когда надел сапоги, хозяин подал мне два рукава от пальто и тонкую бечевку, сказал:

- Одевай, брат, рукава на сапоги, а этой бечевкой привяжи их, тебе и будет тепло.

Когда я все с помощью хозяина сделал, хозяйка подала мне мягкое длинное полотенце:

- Возьми, сынок, это полотенце. Одним концом замотай шею, а вторым - прикрой свой инструмент, а то ненароком отморозишь, как жить-то будешь?

Я взял полотенце, завернул шею, как шарфом, и вышел, даже не сказав спасибо. То ли застеснялся, то ли сильно расчувствовался. Но вспомнил, что нехорошо поступил, вернулся и увидел: хозяин и хозяйка стояли на крыльце, улыбаясь. Почти одновременно они крикнули:

- Езжай, сынок! Пусть твой путь будет гладким и счастливым.

Яков Алексеевич подобрел, снял с себя тулуп, подал мне:

- Бери, Ваньша, я в полушубке не замерзну.

Я сначала не брал, но когда холод стал мурашками проникать по спине и ногам, надел тулуп.

Ехали мы долго и все время вели тихую беседу. Когда я увидел, что у попутчика намерзли сосульки на усах и густые брови покрылись инеем, спросил:

- Застыл, дядя Яша?

- Нет, - ответил он, - скоро будет село.

Солнце садилось, вокруг него образовались багровые кольца. Лошадь чаще переходила на шаг, и ее надо было изредка понукать. Вскоре въехали в село. Дядя Яков постучал в окно. Вышел хозяин, после переговоров открыл ворота. Мы въехали во двор. Я хотел помочь выпрягать лошадь, но дядя велел идти в дом. Хозяйка долго молча разглядывала меня, отчего мне стало как-то неловко. Я не знал, куда себя девать. А она ушла в другую комнату, не ответив на мое:

- Здравствуйте.

Я так и остался у порога. Вскоре вошли хозяин с дядей Яшей. Пропуская их, я посторонился. Хозяин обратил внимание на меня, перевел взгляд на моего попутчика и спросил:

- Что же не раздеваешься? - вопрос предназначался мне.

Я не знал, что мне делать с моей обувью - снимать или остаться обутым. Сняв свое пальтишко, сел на припечке и, наверное, долго бы сидел так, если бы не дядя Яша. Он подошел ко мне, сказал:

- Раздевайся, лезь на печь. Завтра поедем рано.

Хозяйку я больше не видел, а их дети - семилетний мальчик и девочка лет десяти - молча ходили возле - тоже, как мать, оглядывая меня с ног до головы. Самовар хозяин поставил на стол, но я не сел к чаю. Залез на печь и уснул. Рано утром меня подняли. Одевшись, мы вышли. Перед уходом дядя Яша подал хозяину деньги за ночлег, и мы тронулись в путь.

Прибыли на станцию в середине дня. Поблагодарил я дядю Яшу за все, что он для меня сделал. Он пожелал мне счастья, и мы разошлись. Я пошел на вокзал, а он поехал по своим делам. В вокзале людей было мало. Около кассы - мужчина средних лет, а рядом - девочка лет десяти стояла, держась за полу отцовского полушубка. Я подошел к ним, прислушался. Мужчина подавал кассиру деньги, просил, чтобы ему дали два билета. А кассир, видимо, уже не в первый раз отвечала:

- Я вам говорю: нет билетов! А вы все одно твердите: дай! Да где я вам возьму, раз нет местов?! - и закрыла окошечко.

Мужчина отошел и, что-то про себя бормоча, почесал затылок. Постояв немного, я подошел к окошечку, постучал. Окошечко открылось, Кассир спросила:

- Что надо?

Я сказал, что мне надо в Томск. Она, посмотрев в свои бумаги, кивнула:

- На томский билеты есть.

- Сколько стоит билет?

- Четыре рубля двадцать копеек.

Я задумался.

- Что, будем брать? - спросила кассирша.

- Денег у меня не хватит, - ответил я и отошел.

Постояв немного, сел на лавку и стал соображать, что же делать. Через некоторое время ко мне подошел мужчина:

- Куда собрался ехать, парень?

Я посмотрел на него и грустно ответил:

- В город Томск.

- В Томск - это далеко, - проговорил он, ни к кому не обращаясь, а потому сказал - уже мне:

- Знаешь что, паренек, садись в тамбур первого грузового поезда и катись до первой остановки. Там сойдешь, обогреешься - и снова в тамбур. Так и доедешь до своего Томска. Одежонка, правда, у тебя плохая, но если тебе очень нужно - наберись мужества, не падай духом. Смелее действуй! Будешь мерзнуть - шевелись, только не усни.

Я послушался его совета, пошел к стоящему на пути поезду. Нашел вагон с тамбуром, стал поджидать. Вдруг где-то впереди паровоз дал гудок и поезд тронулся. Я вскочил на подножку и забрался на площадку тамбура. С боков тамбур открыт, а спереди - площадка загорожена заборчиком из досок в метр высотой.

Поезд набирал скорость, усилился ветер, и на меня полетела снежная пыль. Стал сильнее ощущаться мороз. Я уже не мог стоять, стал ходить по площадке туда-сюда - по пять шагов, но это не помогло. Сильно мерзла шея и ноги от поясницы до колен. Вспомнил про полотенце, которое мне подарила хозяйка в селе Кудрино. Одним концом полотенца обмотал шею, другой пропустил в брюки. Я пытался присесть на корточки, надеясь согреться таким способом, но это не помогло. Поднялся и, согнувшись, стал опять ходить по площадке, чувствуя, как мерзнут нос, щеки, мерзну сам весь. Ну, думаю, конец, не выдержу! А поезд мчит с прежней скоростью, мороз крепчает.

Я уже не хожу, а быстро переминаю руками, ногами, стараясь согреться, но все это только еще больше вызывает ощущение озноба. Я был в отчаянии!

Вдруг поезд стал замедлять ход, и через некоторое время остановился. Я с трудом слез с площадки и пошел к вокзалу.

Когда вошел внутрь, дежурная по вокзалу обратила на меня внимание и закричала:

- Эй, парень, ты весь обморозился! - она бросилась на двор, принесла снег и стала растирать мне щеки, нос, а потом чем-то намазала мне лицо, завела меня в дежурку, начала расспрашивать обо всем. Отвечая на ее вопросы, я надеялся, что наконец-то она мне поможет добраться до места, но она не помогла.

Ночь я просидел на вокзале, а утром пошел пешком по линии железной дороги в сторону станции Юрга. Шел быстро, в Юрге был засветло. Нашел столовую - тут, на вокзале, купил три стакана чаю, сайку покушал. Сел в сторонке около круглой, обитой железом печи, пригрелся и заснул.

Сколько спал - не знаю. Проснулся от толчка. Открыв глаза, увидел, что передо мною стоят милиционер и женщина в красной фуражке. Милиционер скомандовал:

- Встать!

Я встал.

- Идем со мной! - он подтолкнул меня и мы пошли. Милиционер слегка поддерживал меня за локоть. Завел он меня в комнату, где сидели еще два человека в милицейской форме. Один из них предложил мне сесть и потребовал документы. Я подал свои бумажки. Он развернул их, посмотрел, почитал, и спрашивает:

- А где это такая коммуна Буденного?

Я сообщил полный адрес.

- А кто председатель этой коммуны?

- Ефимов.

- Правильно, - сказал он, - я из тех мест, - и добавил:

- Вот что, земляк, полпути ты уже почти прошел, достигая цели, а сейчас иди, досыпай ночь.

Я вышел из комнаты и вернулся в вокзал, сел на то же место и заснул. Утром, только рассвело, тронулся в путь. Прошел верст пять-шесть - до моста. Когда стал подходить ближе, меня остановил вышедший из будки красноармеец с винтовкой.

- Куда идешь, парень? - спросил он.

- В Томск.

Он, видимо, подумал, что я шучу, подошел, сказал:

- Иди в будку.

Я повиновался. В будке сидел еще один красноармеец. Тот, который меня остановил, куда-то позвонил, сообщил, что ими задержан человек. Затем сказал:

- Есть! - повесил трубку и мне приказал:- Садись!

Я сел. Прошло немного времени, в будку вошел военный в белом полушубке, потребовал у меня документы. Я подал, он почитал их, посмотрел на меня и проговорил:

- Поди, голодный?

Я промолчал.

- По глазам вижу, что голодный, - продолжил он и обратился к красноармейцу, что задержал меня:

- Иди, на кухне пусть дадут, что есть, да побольше.

Боец быстро ушел, а военный в полушубке продолжил меня расспрашивать. Вскоре принесли мне целый котелок густых щей, целый кусок хлеба подами, и я с жадностью стал есть. Поел, обогрелся. Тот военный, что проверял документы, снял свои варежки, подал мне и сказал:

- Дарю, носи, они теплее твоих, - а мои взял и бросил в печь.

Вся жизнь не забуду его большие и очень прозрачные глаза. Как сейчас слышу его голос и вижу его слегка загорелое лицо. Проводив меня через мост, он посоветовал:

- Здесь почти рядом маленький полустанок. Иногда тут останавливаются поезда, но ты не садись в товарняк - замерзнешь.

Вскоре показались строения. Не заходя в хуторок, я продолжил свой путь по линии. Сколько поездов обогнало меня, сколько прошло навстречу - не счесть, а я иду, и никому нет до меня дела. Шел долго, стало вечереть, а станции нет, и вдали не видно. Мороз ослабел, пошел несильный снег. Усталость то и дело манила меня присесть, но я не знал, чем может кончиться этот отдых, и продолжал идти. Кругом потемнело, только рельсы не давали мне сбиться, да идущие поезда бодрили, показывая, что жизнь идет вместе со мной, впереди, сзади, с боков. Так, уже ночью, я пришел на станцию Яшкино. Забрался под лавку и уснул. Никто меня за всю ночь не потревожил.

Утром вышел из маленького вокзала, спросил у рабочего, что-то делавшего на путях, далеко ли до станции Тайга. Он посмотрел на меня, ответил:

- Верст тридцать.

Я думаю: "Ладно, пешком больше не пойду. Сяду опять в тамбур и поеду. Мороз ослаб, выдержу". Когда шел вдоль товарного поезда, заметил вагон-коробку. Думаю: "Вот в него-то я и сяду". Стал ходить около этого вагона. Когда поезд тронулся в нужном мне направлении, я вскочил на подножку, влез в этот вагон. Оказалось, что он - из-под угля, зато все стороны имеют высокие стенки, значит, меня не будет обдувать ветром. Но когда поезд набрал скорость, в вагоне поднялась такая пыль, что нечем стало дышать. Я прильнул к той дыре в задней стенке, через которую влез, и до Тайги не отходил, хотя замерз до предела.

Когда поезд остановился в Тайге, я вылез из вагона и пошел в вокзал. Только зашел, меня тотчас же вышвырнули на улицу со словами:

- Бродяжина проклятая! Ходят тут, людям покоя не дают!

Оказавшись на улице, я побрел вдоль вокзала. Вижу: открыта дверь. Потихоньку вошел в коридор, оглядевшись, толкнул еще одну дверь. Небольшая комната, топится печь. Я присел возле печи, а сам думал: "Хоть бы подольше никто сюда не заглянул, чтоб лучше согреться". Однако вскоре вошел мужчина, уже в годах, снял шапку, положил на столик и, разглядывая меня, спросил:

- А ты откуда это взялся?

Я ему говорю:

- Дяденька, не выгоняйте меня! Я только обогреюсь и уйду.

- Да кто ты такой?

- Я пробираюсь в Томск, - достал и подаю свои бумажки.

Он взял, посмотрел на них, немного помолчал и говорит:

- Ладно, у меня хоть и не положено находиться посторонним, но так и быть, снимай с себя пальтишко, умойся.

Я разделся, он взял мое пальтишко и вышел на двор. Хотел, было, крикнуть ему: "Куда понес мою одежду!", но дверь захлопнулась, и я остался стоять с открытым ртом. Вскоре он вернулся с моей одеждой и спросил:

- Где это ты набрал столько угольной пыли?

Я все ему рассказал, уже умытый. Мужчина достал кастрюльку, разогрел суп, поставил передо мной:

- Давай, парень, закуси. Часа через два я тебя посажу на пассажирский поезд, в теплый вагон. Денег, говоришь, нет? Попрошу проводника, чтоб "зайцем" тебя доставила до Томска.

Я хорошо отогрелся, сытно покушал и сидел в ожидании. Он ушел, и его долго не было, но вот скрипнула дверь:

- Ну, одевайся, пойдем. Я обо всем договорился.

Когда подошли к вагону, проводница спросила:

- Этот, что ли?

- Этот, береги его, кума.

- Ох, Федотыч, доведешь ты меня со своими пассажирами до сумы!

- Ничего, когда пойдешь с сумой, первый подам, - улыбаясь, ответил Федотыч и ушел.

Женщина - Марья Михайловна, как я узнал, завела меня в вагон, показала на верхнюю полку и сказала:

- Ложись и до Томска не вставай.

На полке было очень тепло. Я уснул, а, проснувшись, ощутил, что весь мокрый от пота - так было там, наверху, жарко. Спустился, сходил в туалет. Колеса вагона выстукивали какую-то одну фразу, вроде "будь здоров, будь здоров". Вернувшись, я вновь забрался на свою полку, но не пролежал и получаса, как Марья Михайловна крикнула:

- Эй, пассажир, вставай! Приехали.

Сошел на перрон, посмотрел на нарастающую толпу пассажиров, выходящих из вагонов поезда беспрерывным потоком. Подумал: "Сколько народу вмещает поезд! Сколько людей в движении! Целый поток!" Перрон, заполненный людьми, стал быстро светлеть, многоголосый шум - стихать, и вскоре все затихло, лишь изредка пробежит человек с вещами или без. Мороз начал прижигать мне нос, и я направился в помещение вокзала, набитого людьми, видимо, ожидающими сигнала к посадке в вагоны. Протиснувшись сквозь толпу, я вышел на привокзальную площадь, спросил стоявшую там пожилую женщину:

- Тетя, скажите, как мне найти улицу Коммунистическую?

- О, парень! Это далеко! Если пешком, то километров семь-восемь будет. Видишь, люди пошли? Вот иди за ними, а как до города дойдешь - спроси кого-нибудь, тебе и скажут. Понял?

- Понял, - ответил я, поблагодарил женщину и быстро пошел. Вскоре догнал толпу. Людей впереди шло много. Когда стал обгонять, услышал возмущенный голос женщины с большим чемоданом:

- Дожили! Ни одного извозчика, как провалились все!

- Где они сейчас, извозчики, - ответил мужчина, - Лошадей-то в коммунию забрали, так что терпи, милая, до лучших времен.

О чем они еще говорили? Я уже ушел далеко и не слышал их разговор. В городе неожиданно вышел на свою улицу, а вскоре нашел и нужный мне адрес. У дома и в помещении толпились люди. Я открыл дверь и вошел. Спросил у белобрового парня:

- Где тут принимают на курсы киномехаников?

Он посмотрел на меня как-то по-особенному, снизу вверх, засмеялся, хотел что-то сказал, но стоявший рядом широкоскулый, небольшого роста отстранил его:

- Идем, парень, я покажу, - и мы пошли.

Дойдя до двери, он открыл ее и втолкнул меня, предупредив шепотом:

- Не робей!

Мужчина с седой шевелюрой, сидевший за столом, поднял голову, спросил:

- С чем пришел, молодой человек?

Я достал из кармана бумажки, протянул ему:

- Вот!

Мужчина развернул мои документы, посмотрел, видимо, читая, что там написано, потом посмотрел на меня и как-то озабоченно спросил:

- Сколько же тебе лет?

- С октября пошел семнадцатый, - ответил я.

- Как же ты решил ехать к нам? Мы принимаем только с восемнадцати лет. Что же с тобой теперь делать? - задумался, потом встал, забрал мои бумажки и ушел, сказав мне, чтобы подождал в коридоре.

Когда я вышел, тот парень, что втолкнул меня в кабинет, спросил:

- Ну, что? Что сказали?

Я пожал плечами.

Когда мужчина вернулся в свой кабинет, я не заметил, только голос его услышал:

- Москвин, зайдите!

Я повернулся, увидел его в дверях и пошел на его зов, еле передвигая сразу онемевшие ноги. Он подал мне мои бумажки, сказав:

- Принять не можем. Езжай домой. Подрастешь - приедешь.

Меня как обухом ударили. В голове мелькнуло: "Что же делать?", но, не сказав ни слова, взял документы и вышел. Когда дверь закрылась, я не сдержался, заплакал как-то навзрыд. Ребята меня окружили, начали успокаивать. Когда отошел немного, рассказал им о себе, о своей трудной дороге в Томск. Уже собрался уходить, чтобы вернуться домой, как вдруг Буйленко - тот, широкоскулый - взял меня за руку и заявил:

- Пойдем.

Я последовал за ним. По дороге он рассказал, что уже зачислен на курс, и ребята тоже, что все получили койки в общежитии, а потом вдруг спросил:

- Ты что-нибудь ел?

- Нет, - признался я.

- А деньги-то у тебя есть?

- Есть.

- Тогда идем сначала в столовую.

Когда я снял с себя пиджачок с заячьей оторочкой и достал деньги из кармана, он спросил:

- Сколько же ты денег имеешь?

Я разжал кулак, показал два измятых рубля:

- Вот.

Буйленко посмотрел на мой капитал и сказал:

- Спрячь.

В это время официантка принесла и поставила на стол две тарелки вкусно пахнущего супа, две порции пшенной каши и четыре кусочка черного хлеба. Я с жадностью начал есть. По всему организму разлилась успокаивающая волна не то радости, не то томления. После обеда Буйленко повел меня в общежитие, которое находилось на этой же улице, недалеко от столовой. Когда мы с ним появились в общежитии, его друг Коля Стрельцов принес откуда-то койку, поставил ее в прихожей, сказал:

- Здесь будешь спать.

В большой комнате, где разместились мои покровители, стояли десять заправленных коек. Ночь я провел на голой сетке, не раздеваясь, положив под голову пачку газет из подшивки "Советской Сибири". На другой день, покушав в столовой, мы втроем пошли в училище, которое стояло на Горшковской. Холод стоял сильный, улицы города заполнились морозным туманом. Училище находилось от общежития примерно в километре. Надо было подняться на гору, пройти по голой сопке под натиском холодных ветров. В первый день занятия сидел я за задней партой, не снимая своего пальтишка, и все ждал, что на меня преподаватели обратят внимание и попросят освободить класс. Но никто из преподавателей меня не замечал. Так и проучился декабрь, хотя в списках не значился, а с нового года меня уже включили в список и стали выдавать стипендию - десять рублей, а в общежитии я получил матрац, подушку, одеяло и простыню. Спал на той же койке, там же учил уроки. В марте 1931 все ушли - кто в кино, кто в театр, а кто просто погулять по городу. Я в общежитии оставался один. Пользуясь отсутствием людей, снял рубаху, подаренную мне Колей Стрельцовым и стал уничтожать вшей. Моя-то красненькая, в полосочку, рубаха была изорвана крысами. Каждый вечер, ложась спать, я снимал ее и складывал под койку, чтобы спать было спокойнее. И вот однажды крысы затянули ее в нору. Протащить не смогли, а изорвать изорвали в клочья. Коля посмотрел на мое горе, достал из чемодана серенькую хлопчатобумажную рубашку, подал мне:

- Носи!

Вот сижу я на своей койке, занимаюсь волшебством. Вдруг слышу стук в дверь. Отбросил рубашку, насторожился. Стук повторился, и затем дверь открылась. В комнату вошли две девушки, спросили:

- Москвин живет здесь?

- Я Москвин, - отвечаю.

Одна из них подала мне коробку и говорит:

- В училище для вас пришла посылка. И открытка.

Ей, видимо, хорошо было известно содержимое коробки, девушка стала вытаскивать из нее вещи.

Я не знал, что мне делать с отброшенной рубашкой, своими босыми ногами и искусанной и поцарапанной грудью, находясь в каком-то шоковом состоянии.

Девушки посмотрели на меня. Чернявенькая сказала:

- Это тебе прислали из райпотребсоюза Тогучинского района.

Только теперь до меня дошло! Я отвернулся и, не стыдясь их, неожиданно для себя заплакал навзрыд.

|

Москвин И.У. (в центре) на курсах киномехаников в Томске, 1931 год. |

Когда и как они ушли, не помню. А пришел в себя - невольно стал всматриваться в разложенные на подоконнике вещи, боясь к ним притронуться. Вскоре вернулись Буйленко со Стрельцовым, остановились у окна, разглядывая вещи. Спросили, обращаясь ко мне:

- Что это?

- Девушки принесли, сказали, что из нашего райпотребсоюза прислали мне, - ответил я.

- Вот как! - заговорил Буйленко, - Ну, коли так - пошли в баню. Я быстро собрался, снял простыню, наволочку, сложил их в одеяло, а Буйленко взял мое белье, костюм, Стрельцов - пальто и ботинки.

В бане всю одежду и постельное белье сдали в жаровую камеру. Друзья остались в коридоре, а я ушел в парную.

Из бани мы шли втроем. Я нес только постельное белье, а все мое добро попросил сжечь в топке.

Наступившую ночь я спал спокойно - и физически, и морально. Через два дня пришел перевод на десять рублей от отца - это была вторая неожиданная радость. Наконец-то я почувствовал себя равным со всеми!

Прошло шестьдесят восемь лет, а я не могу забыть Буйленко и Стрельцова, и эту радость тех лет, и горе тех лет, и нужду тех лет.

Я - КИНОМЕХАНИК

В апреле 1931 года, закончив учебу, я получил удостоверение киномеханика и поехал домой. На этот раз ехал в вагоне поезда, как пассажир - с билетом в кармане, имея немного деньжат и продукты, закупленные мною в магазине "Смычка". Никто меня не боялся, и я никого не боялся, в общем - был на равных со всеми.

На станцию Ояш поезд прибыл в середине дня. С вокзала, если можно было назвать эту сараюшку вокзалом, я тронулся в путь в надежде, что кто-нибудь подберет меня по дороге. Машины в ту пору были редкостью, в основном - гужевой транспорт. Дорогу до Тогучина я знал, вернее, запомнил, когда ехали в Ояш с дядей Яшей. Снег почти весь сошел, но погода была прохладная. Земля и лужи подмерзли. Я шел быстро и легко. До первой небольшой деревушки добрался, не встретив ни одной подводы. Солнце скрылось за горизонтом, начало темнеть. Вошел в одну небогатую хату без стука, остановился в дверях, поздоровался, но никто мне не ответил. Спросил:

- Есть кто дома?

- Есть! Проходи! - послышался женский голос, и из соседней комнаты вышла девушка лет восемнадцати. Увидев незнакомца, она попятилась, потом, хоть и растерянно, все же пригласила меня пройти в комнату. Войдя, увидел: за накрытым столом сидят старушка и мальчик лет пяти.

- Можно ли у вас переночевать?

Старушка спросила кто я, и после короткого пояснения разрешила располагаться. Она еще долго меня расспрашивала, а после забралась на полати и затихла.

Я спал крепко, но проснулся рано. Солнце еще не взошло. Встал, умылся, стал собираться, но хозяйка усадила меня за стол, предложила чай с пирожками. Покушав, я подал Матрене Ивановне (так она себя назвала) деньги за ночлег и завтрак.

- Что ты, что ты! - замахала она руками, - Какие деньги?! Иди с Богом, пусть тебе счастье встретится на пути!

И я ушел, благодарный этой доброй сибирской старушке.

До села Гутово дорога была пуста. Воздух с повышением солнца потеплел. Земля покрылась скользкой, как клей, массой. Идти стало труднее, пришлось часто останавливаться, выбирая место посуше. Тем не менее, до Гутова дошел благополучно.

Солнце стояло еще высоко, усталости не было, и я решил идти к Тогучину с намерением засветло добраться до села Кудрино.

В конце деревни меня догнал молодой парень на кауром коне, запряженном в ходок. Поравнявшись со мной, он остановил коня, крикнул:

- Садись, паренек!

Я быстро вскочил к нему в ходок. Ехали не скоро, разговаривали. Когда он узнал, что я добираюсь в Тогучин за назначением, он пристально посмотрел на меня и сказал:

- Просись, парень, к нам, в Гутово, мы давно не видели кино. Клуб у нас есть, принят будешь хорошо. Оказалось, что этот молодой человек лет тридцати был председателем местного колхоза "Вперед", и звали его Федором Ильичом. За время пути обо многом мы с ним говорили. На место приехали уже под вечер. Он спросил:

- Где ночевать-то будешь?

- У знакомых, - соврал я. Поблагодарив его, пошел по улице. Вскоре встретил какую-то женщину, спросил у нее, где райпотребсоюз.

- Вон там! - показала она рукой вдоль улицы, - на углу, с голубыми наличниками. Да там написано, - пояснила она. - Только сейчас никого нет, один сторож.

Знакомых у меня в Тогучине не было, и я отправился в райпотребсоюз. Сторож-старик был добрым человеком, после расспросов оставил меня в сторожке, да еще и накормил. Утром начальство, проверив документы, отправило меня в кинопрокат, а вечером я уже вернулся в Гутово, познакомился с клубом, осмотрел аппаратуру и пошел к председателю.

|

Федор Ильич встретил хорошо, поставил на квартиру к пожилым людям недалеко от клуба. На другой день я получил лошадь и поехал в Тогучин за кинолентой. Это была картина "Кастусь Калиновский" о герое польского крестьянства. Вечером - продажа билетов, подбор охотников крутить динамо, постановка семи частей кино. Первая самостоятельная демонстрация фильма прошла удачно, мой ГОЗовский аппарат работал нормально, был полный клуб людей. Когда закончился фильм, в зале загорелись фитили красноватых ламп, я убрал аппарат, коробки с лентами, вышел из клуба. У порога ждали ребята. Каждый лез с расспросами: как это сделано, что люди бегают? Я пояснял, как мог. Так началась работа и дружба с деревенскими ребятами и девчатами.

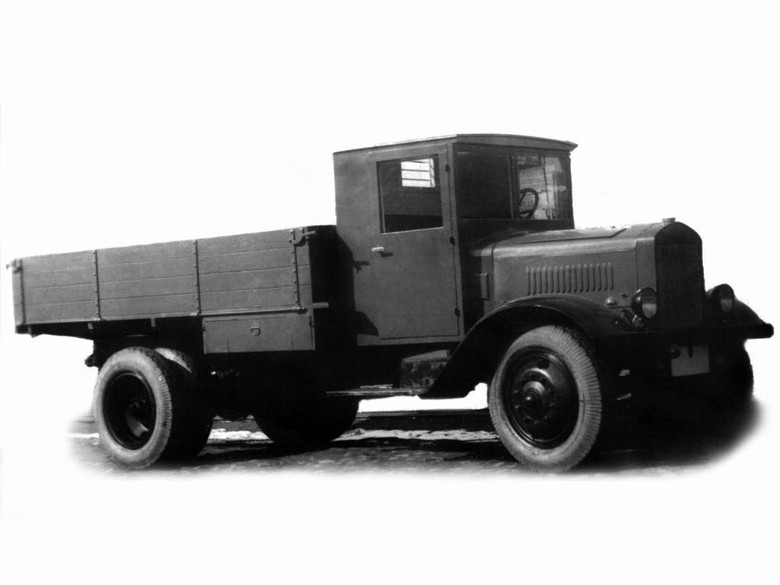

КИБИТКА КИНОМЕХАНИКА

|

Тот самый, "ГОЗовский киноаппарат, кинопередвижка тех лет |

В мае меня вызвали из Гутова в Тогучин. Начальник, лет сорока пяти мужчина с рыжими бровями и рыжим ершиком коротко стриженой шевелюры, усадив меня, сказал:

- Ну что, Москвин, освоил ГОЗовский аппарат?

- Освоил, - ответил я.

- Мы решили поручить тебе работу разъездного киномеханика. Парень ты бойкий, с лошадьми обращаться можешь. Деревня ждет кино с нетерпением! Надеемся, оправдаешь наше доверие, - и, немного помолчав, спросил - Ну как, согласен?

- По каким селам надо будет ездить? - уточнил я после недолгого раздумья.

- Вассино, Караульное, Галан, Чертенкино, Озерная Нечаевка, коммуна имени Буденного, - перечислил он, - В твоем распоряжении будут лошадь, фургон, вся аппаратура, коробки с кинолентами, билеты. Билеты станешь продавать по двадцать копеек. Если в какой-то деревне будет много зрителей, останься на второй день, продемонстрируй вторую ленту. Отчитываться будешь в конце месяца.

- А как с кормом для лошади?

- Сейчас уже подрастает травка. Корми ее на лугах при переезде из одного села в другое, - ответил он.

|  |

Киноафиши. Конец 20-х - начало 30-х годов. | |

- А ночью чем кормить? Или я должен, окончив кино, ехать в другое село и по дороге искать зеленую травку? Ведь это будет уже ночь!

- На ночь попроси сено у жителей, а где есть колхоз, то у колхоза.

На следующий день я запряг в свой фургон карюю истощавшую кобылку. Добрался до Нечаевки днем, поставил свою кибитку возле избы-читальни. Выпряг лошадь, отвел ее на лужайку между огородами, спутал и оставил пастись. Развесил афиши, нашел избача, внес в избу-читальню аппаратуру и киноленту, и стал ждать зрителей. К вечеру начали подходить люди. Мне нужно было семь подростков - по числу частей - для приведения динамо в действие. Все они должны смотреть кино бесплатно. Эта изба-читальня была маленькой и вмещала всего около двадцати человек - сидящих на скамейках, на полу, стоящих. Да еще нужно было и мне место для аппарата и крутящегося динамо. В этот день здесь мне пришлось сделать два сеанса с перекручиванием киноленты. Первая моя выручка составила пять рублей шестьдесят копеек. Деревенские ребятишки принесли мне корм для лошади и пригласили на ужин. В общем, начало было удачным.

Утром я выехал в коммуну имени Буденного, и через час был уже там. Все люди работали в поле, в домах оставались только дети да старухи. Управившись со своими делами, пошел в контору к Ефимову. Он с радостью встретил меня и, обнимая, спросил:

- Что, кино привез?

- Привез, - ответил я.

- Молодец, - сказал он, хлопая меня по плечу, - ставить кино будешь в столовой после ужина. А какая картина-то?

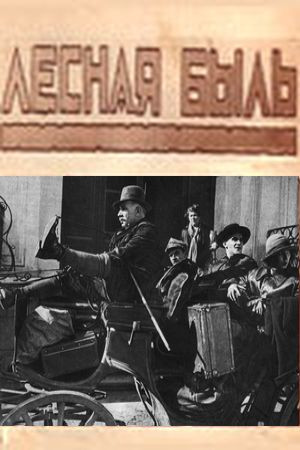

- У меня три ленты: "Алим", "Лесная быль" и "Тарас Трясило".

- А какая интереснее?

Я рассказал содержание фильмов. Председатель, немного подумав, сказал:

- Давай "Лесную быль".

Лошадь мою увели в конюшню, и я был спокоен. Конюх Иван Фомич Кудрин пообещал накормить и напоить ее. К вечеру стали подъезжать с поля люди. Санька, как увидел меня, закричал и бросился навстречу. Не менее был рад и я. Вскоре оказался в кругу ребят и девчат. Как хорошо встречаться с теми, с кем долгое время жил вместе! Охотников крутить динамо было много. Билеты я не продавал: коммуна заплатила за все три картины двенадцать рублей, и я демонстрировал их в течение двух вечеров. Вернув Саньке долг, который он мне давал при отъезде на учебу, я поехал в Вассино. Все время пребывания в коммуне Санька был со мной, спали вместе, и сейчас он проводил меня до Еденеков - маленькой речки, играющей в весеннюю путину, а летом спящей под ветками елового кустарника.

В Вассино я ставил кино в избе-читальне - тоже знакомом для меня месте. Людей было много и мне пришлось пробыть здесь три дня. Жил у отца, который принял меня с радостью. Я был окружен вниманием, за лошадью ходил сам отец. Он сильно постарел, похудел, хотя было ему в ту пору едва за пятьдесят. В эти дни он не ложился спать, ожидая, когда я окончу работу и свое гулянье с молодежью. А это было очень поздно.

- Ну что, сынок, устал? Поди, голодный? Вот тут что-то есть, тащи на стол все, - как-то умоляюще просил он. - Поешь!

Выручка была хорошей, и через три дня я поехал на своей Карюхе в деревню Караульная.

До конца месяца объехал все деревни, принося радость людям и увеличивая выручку. В конце месяца из Горевки я возвращался в Тогучин. Не дойдя трех километров до города, моя Карюха как-то странно зашаталась и прямо в упряжи легла. Через несколько минут, пока я освобождал ее от упряжи, она, пошатываясь, встала, вновь упала, вытянула шею, громко простонала и затихла.

Посмотрев на нее с грустью, я закрыл свою будку и пошел к начальству. В конторе встретил председателя РПС, рассказал о случившемся. Он пригласил ветврача, и мы поехали на ГАЗ АА к месту. Врач осмотрел лошадь, объявил, что она заболела менингитом, и спросил, по какому маршруту ехали. Я подробно рассказал свой путь: где кормил Карюху, где она могла соприкасаться с другими лошадьми. Провели дезинфекцию, сожгли лошадь, сбрую, обработали мою одежду, забрали повозку и отвезли со всем содержимым в РПС. Я сдал аппаратуру, билеты, деньги, коробки с картинами и стал ждать нового назначения. Получил зарплату - тридцать четыре рубля, неделю проболтался без дела и уехал в Вассино к отцу. Там вступил в колхоз "Сибгигант" на разные работы. В 1933 году получил направление на курсы полеводов, которые были организованы в селе Гутово. Учеба моя шла интересно, увлекательно.

В декабре узнал, что сильно болеет младший братишка Павка. В тот же день я, отпросившись, пошел пешком домой. Расстояние от Гутово до Вассино где-то около сорока пяти километров, если идти через Тогучин (основной путь). Ориентируясь по местности, я решил сократить расстояние и идти по прямой через лес. Шел долго. Сначала - по дорожке до стога сена, там дорога обрывалась и, надеясь выйти к главной дороге, я пошел через лес по бездорожью по глубокому снегу. Наступили сумерки, стало темнеть, а дороги - нет. Я стал уставать, остановился около вырубленной полянки, присел на пенек, чтобы немного отдохнуть, и незаметно уснул.

Проснулся от удара лицом о снег, почувствовал, что начинаю замерзать. Поднялся, стал соображать: куда же идти? Двинулся в направлении, в котором не был уверен, но все же шел и вскоре вышел на дорогу. Только тут понял, что ночь прошла, наступило утро. Зимой утро темное, но восток поголубел. В какую сторону идти, я не знал. Ориентируясь по голубевшему небу, решил, что идти нужно направо, а куда приведет меня эта слабо наезженная дорога, не знал.

Приняв решение, я быстро пошел. Снег затих, в небе снова мерно поблескивала луна. Не пройдя и километра, услышал сзади лошадиный храп. Меня догоняла подвода, в розвальнях которой сидел закутанный человек. Я посторонился, а когда подвода подъехала ближе, спросил:

- Дяденька! Куда ведет эта дорога?

Возница придержал лошадь, спросил:

- А тебе куда нужно?

Я сказал, что иду в Вассино.

- Э, милый, Вассино тебе не видать, если идешь по этой дороге. Садись-ка, довезу тебя до Кудрявского, а оттуда доберешься до Вассино. Я вскочил в розвальни, и мы поехали.

Возница был очень любопытный человек и завидный говорун. Так, в разговорах, мы доехали до деревни незаметно. Не могу забыть его голос, манеру речи даже через пятьдесят шесть лет. Это настоящий, простой и очень симпатичный мужичок лет сорока, а вот имя забыл. Вскоре мы приехали в село. Он сказал просто:

- Иди в хату. Я отведу лошадь, приду скоро, - и крикнул, - Маша! Принимай гостя! - Сам свалился в розвальни и укатил.

Вскоре мужичок вернулся, хозяйка уже успела изготовить завтрак. После еды она, видя мою усталость, бросила подушку на скамейку и сказала:

- Ложись, парень, отдохни.

Подумав, я лег и быстро уснул. Проснулся от толчка хозяина, открыл глаза.

- Вставай, парень, тут мой знакомый едет в Вассино, подвезет.

Я не заставил себя уговаривать.

Вышли за ворота, там стояла подвода. Парень примерно моих лет крикнул:

- Садись, дружок, прокачу!

В пути познакомились Парень, звали его Федей, был очень говорлив. Вся дорогу говорил только он, а я слушал. О чем только он за дорогу не рассказывал: разные были и небылицы, а в конце пути поинтересовался:

- Что-то ты, Ваньша, молчишь? Где живешь-то?

Я, наконец, смог спросить, куда он едет. Когда услышал ответ, попросил остановиться у конторы колхоза.

- Тут и расстанемся.

Поблагодарив его, как близкого товарища, пошел домой. Застал я Павлика в очень тяжелом состоянии. Он лежал красный - горел. В доме никого не было. Брат на мои вопросы не отвечал. Только откроет глаза и снова закроет, дышит часто и глубоко.

Посидев несколько минут, я побежал к лельке Авдотье, попросил ее, чтобы пошла к Павлику, что-либо сделала, чтобы облегчить его болезнь. Спросил, где отец, и отправился в контору. Вагин, председатель колхоза, выслушав меня, сказал:

- В деревне находится врач, привезенный к Михаилу Кукарцеву, сходи. Может, он не уехал?

В дверях навстречу мне шагнул человек с бородкой. Я его пропустил и вышел из конторы. Не успел оказаться на улице, слышу стук в окно: Вагин манит меня вернуться.

- Иван, вот врач. Покажи ему больного.

И мы пошли. Врач осмотрел Павлика, смерил температуру, покачал головой, написал рецепт, дал какие-то таблетки и сказал:

- Я сейчас еду в Тогучин. Поедешь со мной. В аптеке по этому рецепту купишь лекарство и с этой же подводой - обратно.

Я так и сделал.

Когда вернулся домой, возле брата хлопотала тетка Дуня. Она пыталась сбить жар, укладывая ему на голову мокрую холодную тряпку. Павлик горел. Температура, видимо, была очень высокой. Тетя, увидев меня, со слезами на глазах бросилась навстречу.

- Ванюшка, милый! Павлика надо везти в Тогучин, умрет парнишка!

- Я только от врача, - показал ей порошки, - будем поить братишку этим лекарством.

Павлик беспрестанно шептал:

- Пить!

Тетя развела порошок, поднесла его ко рту больного подростка:

- Пей, милый, пей! - шептала лелька. Он выпил все до дна. То ли лекарство подействовало, то ли выпитая вода, но Павлик затих и уснул. Поздно вечером приехал отец. Я сидел у изголовья Павки.

|

Увар Константинович Москвин. Фотография начала 30-х годов.

|

Отец спросил:

- Что, как Паша?

Я ему все рассказал.

- Ты меня не суди, Иван, что оставил Пашу одного. Муки нет, ездил на мельницу. Думал, быстро обернусь, но вышло - видишь, как.

К утру Павке стало лучше. Он открыл глаза, увидел меня и простонал:

- А-а-а, Иван...

Я снова развел порошок в стакане и дал ему. Он с жадностью выпил. Температура у него, видимо, падала, и он стал оживленнее. Около Павки я пробыл до обеда, а когда убедился, что ему стало легче, дал домашним указания по лечению брата и вернулся в Гутово на учебу. Вскоре получил от отца письмо: Павка уже ходит.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

В апреле 1934 года, окончив курсы полеводов, я вернулся в свой колхоз "Сибгигант". Меня сразу же назначили бригадиром полеводческой бригады, что на другой стороне речки. Людей в бригаде, особенно молодежи, было немало. Со многими я был знаком, однако большинство пожилых людей меня не знали и отнеслись моему назначению с недоверием, но со временем привыкли и работали старательно, организованно. Время шло к весенне-полевым работам. Я с головой ушел в подготовку к этому периоду, проверяя инвентарь: конные плуги, бороны, сеялки. Хотя все было почти полностью готово, но не хватало лемехов к плугам и зубьев для борон. Кузнец Кудрин Иван Федорович от зари до зари гремел в кузнице. В помощь ему я выделил Богомолова и Бологанских, достал кое-какое железо для кузницы. Не менее важным было позаботиться о лошадях и сбруе. Мы определили в пар лошадей, на которых должны были пахать землю, поставили их на откорм. На правлении колхоза были определены для засева пшеница и овес, из расчета семь пудов на десятину, и количество культур для посева.