С.М. Когда мне сообщили о том, что вы придете ко мне, я долго ломал голову: а какими все-таки словами вас лучше встретить, здравствуйте, товарищ или здравствуйте, господин? Скажу откровенно: для меня лучше говорить — здравствуйте, товарищ. Вы с этим согласны? Тогда я вам скажу, что мне очень приятно беседовать с вами о войне как товарищу со своим товарищем. Для меня это очень важно. Почему-то у нас в России забыли старое доброе русское слово «товарищ». Вообще-то говоря, жизненная дорога у меня была довольно запутанная и сложная. Мне часто приходиться выступать перед молодежью. Так вот, многие из тех, с кем я говорю, не раз мне советовали (особенно в последнее время): «Про тебя надо написать книгу, потому что у тебя интересная биография!» Правда, обо мне уже кое-что написано. Есть строчки в книге «Сын России», в газетах было опубликовано немало статей, посвященных моему фронтовому пути. Кроме того, по случаю моего 90-летия президент России Владимир Путин прислал мне поздравительную телеграмму. Но я, наверное, начну свой рассказ не с войны, а с довоенного времени.

Родился я 22-го сентября 1923-го года (сейчас, как видите, мне идет 92-й год, - интервью записывалось весной 2015 года, - Примечание И.В.) в городе Гжатске, который находится на Смоленщине, но сейчас называется Гагариным. Так что получается, что с космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным мы с одного города. Я посмотрел его биографию в энциклопедии. Оказывается, он всего на 11 лет меня моложе. Жизнь моя с самого начала складывалось как-то неудачно. Но дело в том, что в старые времена жизнь в Центральной России вообще была очень тяжелой. Когда мне исполнилось два года, погиб мой родной отец, которого я даже не помню. Как мне рассказывали, он обкатывал первый в деревне трактор (он его водил с подростками). Сломался мостик, он перевернулся и погиб. Когда мне пошел восьмой год, умерла наша мама. В то время мы жили в ужасных условиях. Нас было в семье трое человек: я и две девочки. С матерью жил отчим. От него я взял отчество. На самом деле я по отчеству Александрович. Но раз однажды меня записали Карповичем, то так и стали писать во всех документах.

Мать умерла от чахотки. Это произошло в голодные 30-е годы. Пока отчим сидел два года в тюрьме, мы ничего не имели. Раньше он работал директором дома инвалидов в городе Гжатске. Но его судили за какую-то денежную растрату. Когда он вернулся из заключения с Урала, он превратился в совершенно другого человека. Он никак не мог себе найти место работы. Мы дожили до того, что потеряли времянку, в которой жили в детские годы вместе с матерью. Мать работала то уборщицей, то прачкой. Поэтому о том, что для меня значит понятие «господа», можно написать целую страницу. А при советской власти, как бы тяжело ни жилось нам из-за отчима, было хорошо. Я помню, как мы в деревне встретили первый трактор, а потом первую машину, которая появилась в Гжатске. Потом я видел первый раз в жизни двукрылый самолет. Это происходило в тех местах, где родился Юрий Гагарин — в 180 километрах от Москвы и 40 километрах от Бородинского поля.

Короче говоря, у нас не было ни квартиры, ни дома. Жили как придется. Дело доходило до того, что я ходил побираться и искал себе кусок хлеба. Когда мама умерла, у нее шла изо рта кровь и мы не могли даже ее на прощание поцеловать. Четверо мужчин положили ее на телегу, покрыли брезентом и увезли. Это была настоящая русская женщина! Оставшись один, я ушел из дома. Документов у меня никаких не было. Я в то время окончил только один класс школы. После этого бродил по детским домам, беспризорничал. Был, к примеру, в Смоленском детском доме.

И.В. А как получилось, что вы туда попали?

С.К. Это произошло вскоре после того, как умерла моя мать. Я спросил отца: «Где ты похоронил мать?» Ведь я только и видел, что ее увезли четверо мужиков на бричке. Отчим сказал: «Не твое это дело, ты для этого не дорос еще». Я хоть и маленький был, но очень сильно на него разозлился и все ему высказал: «Это ты во всем виноват. Ты же довел ее тем, что так живешь. Ты нигде не работаешь, подворовываешь в посадке (мы жили тогда в посадке — так называлось место под городом Орша; к тому времени он увез нас в Белоруссию). Я побираюсь. Мать, понимаете, умерла от туберкулеза, от недоедания. Трое ребятишек плачут и не могут поцеловать на похоронах мать».

Отчим тогда был что-то пьяный. Вместе с ним находились четыре его собутыльника. После этих слов он избил меня так, что я всю ночь валялся в шалаше и плакал. Он был ершистый. Я все никак не мог привыкнуть к его фамилии — Кравцов. Но я знал об этом лишь совсем немного, вскользь, потому что по существу с ним не жил. Сам он был родом из Белоруссии. У него там жили братья и сестры. Он с ними что-то не ладил. Был такой своеобразный человек.

На следующее утро я поцеловал своих сестренок Нину и Наташу, которые носили его фамилию (одной тогда было что-то пять лет, а другой — три года), взял первые попавшиеся документы и ушел из дома. Я тогда даже не знал о том, что такое метрическое свидетельство о рождении. Ведь я только проучился один год в школе. В школу я пошел без своего отчима. Учился хорошо. За это мою мать наградили специальной грамотой, где говорилось: «Награждается Мартынова Ольга Николаевна за хорошее воспитание сына». Этой грамотой она хвалилась перед своими знакомыми, говорила: «Вот это — за моего сынишку. Он, понимаете ли, решает задачки даже за третий класс. Он такой любознательный! Он букварь справа налево читает. Всю эту грамоту изучает».

На попутном автобусе я доехал до детского приемника в городе Орша. Мне нужно было проехать на нем 10 километров. Когда пришел в приемник, меня там спросили: «Твоя фамилия?» Я сказал: «Мартынов Сергей, а отчества не знаю (Вероятно, имя своего настоящего отца Сергей Карпович Мартынов узнал позднее. - Примечание И.В.) Отца я не помню. Мне было два года, когда его не стало». «Но кто-то тебя воспитывал?» - спросили меня. А моего отчима звали Карп Власович Кравцов. А Карп, Влас, Афанасий — это же были очень распространенные в Белоруссии имена. Я сказал: «Карп!» Мне сказала: «Значит, так и запишем: Сергей Карпович!»

Из Орши нас перевезли в детский дом в Смоленск. Причем ехали не в самом пассажирском поезде, а под ним. Нас было двое мальчишек. Один из активистов решил сэкономить на наших поездках (видно, не смог достать билет или решил получить за нас какие-то деньги). Перед этим он к нам подходит, спрашивает: «Смелые вы, парни?» Отвечаем: «Смелые». «Мне только один билет дали, - сказал он. - Давайте, когда мы поедем, вы садитесь под поезд. Шесть остановок вы нигде не выглядывайте. А потом поезд остановится, станет свистеть и я вас оттуда вытащу». А дело в том, что внизу под вагоном были привязаны цепями коробки, в которых находились аккумуляторы, слесарные инструменты и прочее. Так вот, я в один такой ящик заскочил, а мой товарищ — в другой. Они размещались с разных сторон. Потом он нас вытащил. Нас привели в детский дом, которым командовал какой-то военный. Он нам определил место жительства. И все бы хорошо... Но тут вдруг он нам объявляет: «Ребята, сейчас детский дом будут ремонтировать. А нам надо на зиму заготовить картошку, капусту и прочее. Поехали в сельскую местность».

Нам подали грузовик и мы на нем поехали. В сельской местности накопали морковки, картошки, потом начали рубить капусту. Дело было в августе месяце. Саму капусту рубили мужики. Мы же, дети, отрезали у кочанов кочерыжки. Когда стали возвращаться, наша машина прямо на дороге застряла. Дороги были все-таки плохие. Сутки мы там простояли, вытаскивали машину из грязи, но все никак не могли ее вытащить. Втроем мы с ребятами решили пойти побираться. Машина потом ушла. А я внезапно от этих кочерыжек схватил дизентерию. В то время я даже не знал о том, что существует такая болезнь. Спали мы с мальчишками в стогах сена. Днем ходили попрошайничать. Бывало, нам дадут хлеба или какую-нибудь картошину. Вечером все опять спали в соломе. Однажды днем мальчишки ушли на рынок. К тому времени я ослаб настолько, что совсем не мог никуда идти. В своем жалком пальтишке я свалился в какую-то лужу около забора и потерял сознание. Шел дождь. Кругом была грязь.

Какая-то добрая старушка обратила на меня внимание. Она подняла меня и привела к себе домой. Очнулся я только у нее дома (до этого находился без сознания). Я до сей поры ее помню. У нее кипит чайник, она нагревает в нем воду, заваривает траву и начинает меня поить. Она вымывает мне всю одежду. После этого я вновь теряю сознание. Снова очнулся я уже в больнице. Не знаю, в какой именно больнице я оказался, но было это, как мне показалось, в какой-то праздник, потому что когда я пришел в себя, мне принесли яичко и тарелку каши. Я несколько ложек поел. Находясь в детских домах, яиц я почти в глаза не видел. Поэтому это меня очень удивило. Я еще тогда спросил: «А что — яичко? Сегодня праздник что ли какой?» Утром мне дали еще яичко. А оказывается, мне давали яичко еще и потому, что оно помогает очень от дизентерии — укрепляет желудок и прочее.

В общем, меня вылечили и отправили в детский дом, но не в Смоленский, так как до него было далеко ехать даже на машине, а в тот, который находился рядом. Как сейчас помню, очутился я на цементном полу метров на двадцать, в подвальном помещении. Там горел фонарь или лампа. Видите, какая у меня хорошая память? Я и сам ей удивляюсь. Ведь я помню даже пофамильно всех директоров детских домов, в которых жил до войны. Нам положили в этом подвале матрасики, разложили брезент и сказали: «Ложитесь спать!» А на дворе стоял октябрь-ноябрь месяц. Находясь на краю этого сооружения в подвале, мы сильно замерзли. Мы, ребята, решили: «Давай сбежим отсюда!» После этого опять покатили под поезд. Наше путешествие продолжалось до тех пор, пока мы не очутились в Москве. Там располагалась Даниловская детская колония. Кто туда попадал, жил в двух бараках под колючей проволокой. Нас, малышей восьми лет или примерно этого возраста, поместили от них отдельно. Нашу территорию называли актовая часть. Здесь мы пробыли пять месяцев. Я запомнил, что мы делали пуговицы, машинки, самолетики, что-то резиновое.

Потом нас перевели в город Гжатск, на родину. Нас встретил какой-то старичок. До этого мы не знали, что такое нижнее белье. Вид у нас был неважный: одна рубашка, головы не стрижены, на многих из нас - лишаи. Встретивший нас старичок нас обмыл. Потом мы узнали, что попали в образцовый детский дом имени Надежды Константиновны Крупской. Нам очень повезло, что мы там оказались. Через какое-то время к нам прибыл на должность директора Михаил Михайлович Дикин. Таким, как он, людям, я считаю, нужно ставить памятники. Он сразу, как только к нам пришел, сказал: «Нас, двести коммунистов, послали работать по детским домам. Но я пришел к вам сюда не только для того, понимаете, чтобы вас одеть, обуть и кормить, но чтобы еще и показать, что вы принадлежите к великому народу, что вы являетесь его сынами и дочерьми».

В этом детском доме я находился четыре или пять лет. Как он нас воспитывал! Если это подробно описать, это могло бы послужить примером для подрастающей молодежи. Везде у нас висел лозунг: «Не пищать!» Каждое утро он приходил к нам и о чем-нибудь рассказывал. Один раз приходит и говорит: «Ребятки! Наш летчик Бабушкин долетел до Северного полюса. Кто из вас желает быть таким, как он, летчиком?» (Советский полярный летчик Михаил Сергеевич Бабушкин совершил посадку на Северный полюс 21 мая 1937 года. - Примечание И.В.) Мы подымаем обе руки. Получается - лес рук. На следующий раз у нас появился известный шахматист, гроссмейстер СССР Михаил Моисеевич Ботвинник, который обыграл очень многих своих «коллег» и сделался чемпионом мира. Директор задает вопрос: «Кто хочет быть, как он? Кто желает стать таким же, как Ботвинник или Алехин?» Мы снова подымаем руки. Тогда Дикин говорит: «Вы не так голосуете. Не нужно обе руки подумать. Так сдаются. Надо подавать только левую руку, сжатую в кулачке». Все подняли руки. А то до этого получался лес рук. Иногда директор задавал вопрос: «Кто желает быть трактористом?» Все подымали руки, кричали: «я», «я», «я».

Так дружно нас всех в этом детском доме воспитывали. Причем воспитатели встречались самые разные. Помню, один старичок водил нас в лес и показывал, где какое дерево, как оно называется («вот это — дуб, а это — осина»), как найти бруснику и прочее. Когда я ходил уже во второй или третий класс, к нам пришла учительница-старушка и сказала: «Ребятки! Сейчас я вас буду обучать знанию карты». После этого она кладет конфетку-леденец и начинает с нами занятие. Мы, 40 человек мальчишек, ее раскрывши рот слушаем. «А где Волга? - спрашивала она нас. - Где Дон?» Мы эту карту быстро освоили. Потом она стала усложнять свои занятия с нами, принесла политическую карту мира. Спрашивает: «А где остров Пасха? А где мыс Горн? А где Мраморное море?» Помню, я тогда настолько развил знание географии, что получил за это благодарность.

В детском доме я пробыл до 14 лет. Раньше в детских домах детей, как правило, держали до четырнадцати лет. Девочки жили и воспитывались от нас отдельно (рядом, но в отдельном помещении). За это время мы научились многому. Нас, например, учили делать к валенкам подошвы. А в то время у нас же не было металлических гвоздей. Поэтому шили зубчиками. Бывает, бьешь их молотком и прибиваешь. Иглы не было. Вместо нее использовалась щетинка от поросенка или кабана. Все это прививалось к суровой нитке. Надо было уметь все присоединить, смазать варом и потом пришить подошвы. Все это делали мы, мальчики, а девочки занимались всякими тряпками и вышиванием. Впрочем, мы почти о них ничего не знали. Вернее, знали, но только тогда, когда ходили в школу. Учились мы в общей железнодорожной школе. Если у нас кто-то трогал девочку, которая была детдомовкой, мы подымались в ее защиту и шли на весь класс обидчиков гурьбой, по пятьдесят человек, грудь - нараспашку. Это уже потом приходили их старшие братья и сестры и нас отгоняли. А гроссмейстер Ботвинник, про которого я вам уже рассказывал, однажды принес к нам в детдом пять шахматных досок, показал, как надо в них играть, и начал турнир. Мы встали в очередь на эти шахматы. Так из-за этого у нас такой поднялся энтузиазм, что наш детский дом всегда занимал в школе первое место по шахматам. Больше того, нас посылали на соревнования по ним между школами.

Когда я заканчивал шестой класс, со мной произошел случай, который я почему-то на всю жизнь запомнил. Я сидел с одной девочкой. Она была очень строгой, с двумя косичками. А перед этим я попробовал покурить папиросу. Она это заметила и сказала: «Сережка, от тебя идет запах табака. Если ты будешь сидеть еще, я ухожу отсюда и больше ты меня не увидишь».

Между прочим, когда война окончилась, я заезжал в город Гжатск и заходил в свой детский дом. Мне тогда там нужно было обновлять свидетельство о рождении. Ведь я, когда на фронте тонул с вещевым мешком в реке (один вещевой мешок я оставил на Днепре ниже Кременчуга, а другой на реке Дунай под Веной), потерял все свои документы. А что значило для бывшего беспризорного мальчишки потерять документы? Это была катастрофа. Ведь там у меня находились не только документы, но и переписка, и даже стихи, которые я в свое время писал.

Хотя в детском доме держали до 14 лет, нас после этого просто так не выбрасывали, а присоединяли к какому-нибудь предприятию. Кроме того, выделяли место в рабочем общежитии, помогали достать одежду, кормили, а также давали путевки в дом отдыха. Короче говоря, за нами, своими бывшими отпрысками, следили как за малышами. Меня из детского дома отправили в ФЗО связи, которое располагалось в городе Духовщина под Смоленском. Туда принимали, вообще-то говоря, ребят с семиклассным образованием. Но поскольку я был детдомовцем, меня приняли с шестью классами. Там я учился на связиста. Причем на связиста такого, я бы сказал, примитивного типа. Там мы изучали аппараты в железных коробках, которые работали на батарейках, типа «Эриксон» и «Красная Заря». Ничего другого у нас больше не было. Учили нас также натягивать и чистить провода.

Между прочим, поступление в школу ФЗО связи сыграло в моей жизни роковую роль. В качестве связиста я прошел всю войну. Мой фронтовой путь начинался в городе Юхнов Смоленской области, когда я был еще гражданским связистом, но вместе с военными участвовал в боевых действиях. За это меня наградили медалью «За оборону Москвы». На фронт я уходил добровольцем. В прошлом году мэр Москвы Сергей Собянин прислал мне медаль - «70 лет битвы за Москву». Вместе с этой медалью ко мне пришла карта Московской битвы. Там есть и Смоленск, где мы два месяца держали оборону, и Ржев, и Вязьма, и Юхнов. И есть там город Гжатск, где я родился. Так что эту карту я очень сильно берегу. Но самое главное, что меня «тронул» Собянин не столько этим, сколько тем, что в своем поздравлении он пишет такие слова, как «советский народ» и «советские войска». С тех пор я стал его очень глубоко уважать. А ведь сегодня не часто такое встретишь, чтобы кто-либо из наших высших руководителей использовал в своей речи слово «Советская Армия». Сейчас таких вещей почему-то стыдятся. Помню, не так давно я пришел в воинскую часть, в которой я когда-то служил. Она оказалась очень большой. Там насчитывалось, может быть, сотни человек. Мы сели за столы, я — вместе с офицерами. Считается, что сегодня остался единственный участник Великой Отечественной войны с этого соединения, и этот человек — я. Я им немного рассказал про их историю. Рядом со мной сидели генералы. Потом я встал и сказал: «Я поднимаю тост: за советский народ!» И все меня поддержали.

Но я немного оторвался от своего рассказа. Помню, когда нас только приняли в школу ФЗО, то дали сразу отпуск. Вернее, это был не отпуск. Просто нам предоставили возможность немного отдохнуть. Нас привезли в город Красный под Смоленском, где проходила знаменитая Соловьева переправа. Там нам сказали: «Ребята, посмотрите, все дороги с запада идут через Смоленск. Здесь проходила и Грюнвальдская битва, и поляки город Смоленск два раза сжигали вместе с жителями. И Наполеон здесь был. И Барклай де Толли на этом месте воссоединился с Багратионом». А потом это место прославилось еще тем, что здесь два месяца продолжалось жесточайшее сражение с немцами. Вообще-то говоря, на Смоленщине живет удивительный народ. Помню, уже после войны среди населения считалось позором, если в годы военного лихолетья кто-то не был на фронте или в партизанах. Уже потом, когда я воевал за границей (а я в составе 2-го Украинского фронта прошел семь государств мира), я часто вспоминал Смоленщину и вообще Россию: родное ржаное поле, льняное поле, голубой цвет маки по краям, жаворонков и птиц, которые рядом летали, речушку метра два небольшой глубины, в которой было видно, как прошли пескарь или плотвичка, красные и желтые кувшинки. Все это — моя родина.

Потом я несколько лет учился в школе ФЗО. Обучаясь своей профессии, я выходил на дежурства и помогал освещать радиостанцию. При этом в самой радиостанции не понимал ничего (это потом я в этом деле освоился). Как говориться, лишь бы щетки не искрились. Сам мастер в это время отдыхал. За такую активность мне выдали комсомольский билет и профсоюзный билет, которые были красного цвета. А после того, как это училище я окончил, стал работать линейным надсмотрщиком в конторе связи города Юхнов Смоленской области. На этой работе я научился многому, в том числе и тому, как пускать радиоузел. В этой конторе я проработал два года, когда вдруг совсем внезапно нагрянула война.

Кстати говоря, на этой работе меня даже судили. Сначала я даже не обратил на это внимание. Я и предположить не мог, что это мне так аукнется.

И.В. Расскажите об этом суде подробнее.

С.М. Получилось это так. Вызывает меня директор нашей конторы связи и говорит: «Сережка, ты завтра выходишь с отпуска. Пусти радиоузел. И помни: в шесть часов обязательно должны передаваться известия». В то время все приемники были изъяты. Поэтому вместо них существовал черный радиорупор, по которому передавались важные сообщения. Потом, правда, появился новый радиоприемник «Минск», он работал на лампах. В то время я жил на квартире у старушки, на Посаде, как называлась окраина города Юхново. Я подошел к своей хозяйке и сказал: «Слушай, бабушка, ты меня завтра разбуди во столько-то. Мне надо будет радиоузел пускать» «Хорошо, сынок!» - сказала она. А сама забыла и проспала. Просыпаюсь — уже идет седьмой час. Так я бегом через весь город побежал устанавливать радиоузел. Но как я ни старался, все равно опоздал на 32 минуты. А в то время как раз вышел указ правительства о том, что все, кто уклоняется от службы, избегает работы и опаздывает на нее больше чем на 20 минут, должны наказываться вплоть до суда. С этим указом на руках ко мне и пришел мой директор. «Слушай, - сказал он мне. - Меня райком уже два раза ночью подымал и спрашивал: почему у тебя не работает радио, почему? Ведь народ ждет известий и слушает их. Во Франции что-то такое разворачивается. Немцы берут Польшу. А радио не работает. По новому правительственному указу тебя следует привлечь к суду. Ведь в этой бумаге в конце написано: те, кто не предпринимает мер против нарушителей, тоже привлекается к судебной ответственности». Суд проходил в воскресенье в каком-то клубе. Как сейчас помню, за столом сидят два заседателя. Тут же сидит директор. Потом обвинитель объявляет: рассматривается дело Мартынова Сергея Карповича, который опоздал больше чем на 23 минуты на работу. Я рассказал о том, как это получилось. Они это поняли. Но все равно наказали. Ведь им нужно было дать отчет в райком о том, что меры приняты и виноватые отданы по суд. Мне присудили три месяца высчитывать по 15 процентов зарплаты. Когда я узнал о вынесенном мне решении, я не обратил на него даже и внимания. Решил: «Подумаешь, буду получать на одну буханку хлеба. Ничего страшного, переживу».

После этого проходит какое-то время, как вдруг меня вызывают в райком комсомола. А у нас в конторе связи работало трое комсомольцев, которые были прикреплены к райкому комсомола. «Ты комсомолец?» - спрашивают меня. Говорю: «Комсомолец!» «Комсомольский билет — на стол». Я подаю им свой билет. Они говорят: «Ты был отдан под суд. А у нас так считается: раз человек попал под суд, значит, он не может быть комсомольцем. Считай, что ты уже больше не комсомолец!» После этого этот главный положил мой билет члена ВЛКСМ в стол. Я вышел из здания райкома комсомола и заплакал. Господи! Ведь я даже и подумать не мог, что из рядов комсомола, оказывается, могут исключать людей.

И.В. Войну вы предчувствовали?

С.М. Предчувствовали. Вы знаете, любой народ, когда он чувствует, что на него надвигается какая-то внезапная угроза, немного спаивается и объединяется. В нем укрепляется дух и старание. Это становится очень заметно. Все эти процессы происходили и у нас в предвоенный период. Ведь когда я впервые попал в детский дом, мы не знали ни того, что такое советская власть, ни того, что такое большевики. Но я помню, что потом к нам приходили старики, первые строители в советской стране, и обо всем рассказывали. Сейчас период становления советской власти у нас сознательно пытаются представить страшным временем. Говорят о том, будто после революции большевики согнали всю интеллигенцию, посадили на пароход и отправили за границу, что Гражданскую войну, опять же, никто иной, как они, развязали. А ведь это было совсем не так.

Когда к нам приходили в детский дом старики, встречи с ними у нас назывались «Беседа с опытными людьми об окружающем мире». У нас появлялись старые большевики, которые что-то в своей жизни испытали, и вели с нами такие разговоры: «Вы, ребята, живете в Советском Союзе. Наша страна, в которой вы находитесь, подняла три революции для того, чтобы свергнуть царизм. Почему она это сделала? Потому что предшествующие правительства и царь проиграли японскую войну, проиграли империалистическую войну, а потом их последователи проиграли и Гражданскую войну. Но все это привело к тому, что мы сейчас находимся в капиталистическом окружении». Вот это слово - «капиталистическое окружение» - как предупреждение об угрозе нас всегда как-то сплачивало. Мы все время говорили о том, что в Англии и Америке люди выбрасывают в океан молоко и жрут пшеницу, чтобы как-то поддержать этот капиталистический мир, в то время как мы недоедаем и не знаем, что такое молоко. Но приходившие к нам на такие беседы люди говорили: «Надо держаться, надо крепиться. Но мы это сейчас и делаем: деремся и крепимся». Короче говоря, все мы чувствовали приближение опасности.

К сожалению, за последние 25 лет у нас сильно изменились понятия фактически обо всем. За годы «перестройки» мы наломали столько дров, что мне это время бывает порой даже стыдно вспоминать. Все эти горбачевисты и ельцинисты, а также многие другие, отпихивались от собственной истории, поливали ее грязью, а по поводу своей причастности к развалу страны говорили: мы не виноваты и прочее-прочее. И что же получилось в итоге? Когда начались проблемы с Польшей и Украиной, у нас сразу же переменилось отношение к истории: сразу же вспомнили про то, что у нас была советская власть, что во время Второй мировой войны мы спасли мир и понесли за это много жертв, про то, что нам американцы навязали эту «холодную войну». Но у нас появилось ядерное оружие. Мы добились того, чтобы каждый самолет, который летает восточнее, был российским. Все эти проблемы, если вы заметили, нас сегодня как-то сплачивают. Иногда, когда я выступаю как ветеран войны перед школьниками, я им этот вопрос задаю: почему? И они задают мне этот вопрос: почему? Я привожу им пример: «Когда в Южной Корее умер Ким Ир Сен, на площади собралось полмиллиона человек и начали плакать. Почему они это делали? Их что, дубинками заставляли это делать? А все дело в том, что в Южной Корее живут в два или три раза лучше, чем у нас. Сменилось пять правительств, а никакой разноликости не ощущается». Также хотелось отметить, что в своем сплачивании во время войны мы достигли того, что нас, в отличие от других заграничных армий, когда мы шли по Европе, никто нас не называл оккупантами. А сейчас что творится? С этими словами - «оккупанты» - в Харькове сломали памятник Ленину, сделанный самими украинцами. Сейчас все исторические события перевернули с ног на голову, в том числе и все то, что касается Гражданской войны. Ведь не большевики, а белогвардейцы организовали на территории нашей страны иностранное вмешательство. Миллер пригласил оказать помощь в борьбе с большевиками англичан, Юденич — немцев (под Псковом и Нарвой). Немцы доходили почти до Ростова. Под Новороссийском и в Крыму был французский флот. В Сибири свирепствовали американцы. Это что, мы, большевики, их к себе позвали? Наоборот, мы изгнали их с территории своей страны.

Так что войну мы, конечно, предчувствовали. Всех нас сплачивала угроза капиталистического окружения. Об этой опасности нам, между прочим, говорил в детском доме наш директор Михаил Михаилович Дикин. Кстати говоря, я с ним единственный раз в своей жизни поссорился. И поссорился как раз из-за этого самого капиталистического окружения. Он принес нам красивый журнал и стал его нам показывать. На нем были изображены несколько стоящих в шляпах, шарфах, безрукавках и клетчатых шортах ребят. На шорты мы тогда не обратили внимание, а про журнал сказали: «А, это в капиталистическом мире есть такие вещи». На самом деле на фотографии были скауты.

После этого прошло какое-то время. Из-за того, что в детском доме вскоре начался ремонт, мы переехали на время в город Малоярославец, который расположен в 110 километрах от Москвы. Так вот, наш директор нашел для нас, своих воспитанников, рубашечки-безрукавочки, галстучки и клетчатые шорты. Когда он стал их на нас одевать, я сказал: «А я их не одену!» «Почему?» - спрашивал меня директор «Потому что их носит наш противник!» Помню, когда мы на ту фотографию смотрели, то обращали внимание не на шорты, а на то, какие у них мускулы, так как мы считали, что в скором времени нам придется с ними сражаться. Я отказался надевать эти шорты и подговорил на это дело нескольких ребят. А в чем мы были одеты? Фактически у нас ничего не было. Ни нижнего белья, ни чего другого. Одна домотканая одежда, кушак и обрезанные штанишки. Он начал нам доказывать обратное. Тогда я ему сказал: «Сейчас сыму с тебя старые штанишки». Он стал с нами ругаться. А там стояла плита с конфорками. Я подхватил одну из конфорок, бросил в него и сбежал.

Директор меня, конечно, очень сильно любил. Я был хоть и упрямый, но в то же самое время очень хорошо развитый. Поэтому, повторюсь, перед войной мы очень остро чувствовали угрозу нападения на нас. Понимание этого вопроса как-то весь наш народ сплачивало. Вы возьмите такой пример. В период Империалистической войны национальный вопрос очень сильно сплачивал поляков. Ведь даже в то время, когда у нас шла Гражданская война, Польши как таковой не было. Почему? Потому что Данцыг и Гдыня находились в руках немцев, другая часть страны — такие города, как Варшава и Гродно — относились к России. Это их сплотило в ненависти к немцам и к нам, к русским, мы чувствовали их неприязнь, хотя они являются братскими нам народами. Так что мы чувствовали приближение войны.

И.В. Чем вам запомнилось само начало войны?

С.М. Сразу после того, как 22-го июня 1941-го года на нас напали немцы, в нашей местности появилось очень много добровольцев. Все они шли с заявлениями в райкомы комсомола и профсоюзные комитеты. Но так как меня к тому времени исключили из рядов ВЛКСМ, я не мог идти вместе с ними. Я не подходил никуда. Тогда я пошел в военкомат и написал заявление, где были слова: «прошу меня послать на фронт». В то время мне не исполнилось еще и 18 лет. Ведь я родился в сентябре 1923-го года. Помню, я тогда написал стихотворение, в котором были такие строчки:

Но мне было восемнадцать,

Когда нас в бой Россия позвала

Одним словом, я написал заявление о том, чтобы меня послали на фронт. Но мне, как говорят, ни ответа, ни привета. А так как я хорошо знал военкома (потому что часто исправлял линию связи на этом направлении), то пришел к нему и в лоб задал свой вопрос: «Почему меня не отправляют на фронт, почему?» «Ты же связист, - сказал он мне. - Сколько вас осталось работать в конторе связи молодых?» Я сказал: «Двое: он да я. Все остальные старички». «Выйдем на улицу», - сказал мне военком. Мы вышли. «Вот этот столб видишь?» - спросил он меня и указал на столб. А там как раз стояли деревянные столбы. Самый большой из них был вольтстолб. На нем нужно было чистить изоляторы, менять связки. Такой столб считался знаком достоинства у нас, связистов. Я всегда порывался лезть на самый высокий столб. «А кто эти столбы положил?» - не унимался военком. Я ответил: «Их поставили на линии военные». «Так вот, - продолжал военком, - если ты сейчас возьмешь винтовку и уйдешь отсюда, знаешь, какая жизнь ожидает тебя впереди? Ты каждую ночь и чуть свет будешь подыматься. Ведь утром и ночью немцы будут вас бомбить. Немцы пока еще далеко от нас. А провода эти тебе натянули не даром. Почему? Потому что Москва должна знать, что на фронте произошли такие-то и такие-то события, что такие-то и такие-то бои идут под Смоленском и Минском. И здесь ты приносишь больше пользы, чем если тебе дадут винтовку и ты будешь по немцам стрелять. Ведь ты там двадцать-тридцать патронов израсходуешь или сто, и на этом война для тебя закончится. Сейчас ты находишься на спецучете. Как только немцы сюда подойдут, уйдешь на фронт».

Тем временем война подступала к нам все ближе и ближе. После того, как пал Смоленск, немцы взяли поворот и на Юхновское шоссе, дошли до поворота на Ельню, потом взяли город Рославль (Немцы вошли в город 3 августа 1941 года. - Примечание И.В.) В этих местах, которые я знал как свои пять пальцев, в то время шли ожесточенные бои. Первоначально они проходили около Соловьевы переправы (город Красный). Там наши дрались и держались два месяца. От нас близко находились города Спас-Демянск и Мосальск. Там тоже разворачивались осенние сражения. За это время я успел написать два заявления в военкомат. Но меня по-прежнему не призывали. Некоторые мои ровесники, которые попали на осенний призыв, в то время уже воевали. Но, как известно, в армии существует два призыва: весенний и осенний. Некоторые ребята 1923 года рождения, не достигшие совершеннолетия, но имевшие высшее образование, такому призыву принадлежали. Например, к такой категории относились будущие Маршалы Советского Союза Ахромеев и Язов (Тут Сергей Маркович немного ошибается: Д.Т.Язов попал на фронт лишь в 1942 году, - Примечание И.В.) Мы же, вторая смена, по всем законам должны были призываться в феврале месяце 1942 года. Поэтому в 1941 году нас в армию еще не брали.

Так получилось, что через какое-то время немцы стали к нам прорываться. Почему-то о боях за Юхнов в 1941-м году сейчас очень мало пишут. У меня, например, есть книга про бои в 1941-м году. Так там Юхнову уделено всего лишь четыре страницы. Причем, когда немцы взяли город, в Москве ничего об этом не знали. И Москва, конечно, была очень сильно обеспокоена этим вопросом: как это так получилось, что немецкие танки оказались в городе Юхнов? Они шли через Варшавское шоссе, через Спас-Демянск и Мосальск, который находился в 40 километрах от нас. Потом у нас прервалась связь с Мосальском. Оказалось, что немецкие танки уже вошли туда. Через какое-то время к нам в контору связи ворвался какой-то генерал. В то время в Красной Армии не было офицеров. Это понятие ввели лишь только в 1943 году, после введения в армии погон. А вот генералы уже были. Они носили на петлицах большие звезды. Вместе с генералом вошли еще несколько человек военных. Они развернули связь — поставили прибор ВЧ — и начали разговаривать с Москвой. Кому-то в Москве этот генерал, как сейчас помню, докладывал: «Не могу прикрыть город. Почему? Потому что не хватает сил и помощи. Если не будет помощи, город придется сдать без боя. Прошу помощи!»

Стоит отметить, что в то время в стране существовало такое правило: в случае войны каждое предприятие по сигналу гражданской обороны должно увести свои семьи, в первую очередь стариков и детей, в загородную зону. Таким образом, всех работников нашей организации начали вывозить. В конторе связи остался я один. Помню, перед тем, как уехать, директор конторы мне сказал: «Теперь ты будешь считаться как дежурный инженер». Я не удивился тому, что мне дали такое поручение. Ведь к тому времени я неплохо знал аппаратуру радиоузла связи. Мне выделили в помощь взвод солдат-связистов. Потом к нам присоединили еще нескольких человек. Так, из Ельни от немцев сбежал один старик-коммунист, а с ним — парень чуть поменьше меня. Нас в конторе стало работать пять человек. В то время управление связи фронта находилось в Гжатске. Мы знали об этом, так как в то время каким-то образом были с ним связаны. Туда позвонили наши военные связисты. Они говорили: «Разрешите нам эвакуироваться из города, потому что немцы уже вот-вот подойдут. Сейчас они находятся на подступах к городу». В ответ им прозвучало: «Чего поднимаете хай? Немцы от вас в 90 километрах. Не подымайте панику и прочие вещи».

Мы, конечно, понимали обстановку происходящего, так как выходили на линию связи, но сказать им так ничего и не могли. Такое было положение. А так, конечно, можно было бы сообщить: «Вам же передавали о том, что немец находится на ближних подступах и город, возможно, сдадут без боя». В то время командующим 33-й армией был Ефремов. Когда образовался вяземский котел, он застрелился. А причиной всему стала неразбериха. Сказать же всех этих вещей ни у кого из нас не было возможности. Почему? Потому что по ВЧ говорили зашифровано. Если бы я вмешался в разговор с открытым текстом, это явилось бы нарушением, выдачей государственной военной тайны. Одним словом, мы, работники конторы связи, промолчали.

Когда немцы взяли город Мосальск (город Мосальск был оккупирован немцами 6 октября 1941 года. - Примечание И.В.), наши военные послали туда машину связистов. К несчастью, она попала под огонь фашистов и все связисты погибли. После этого связисты стали спрашивать: «Кто теперь поведет нас на линию?» «Я поведу, - сказал я им, - а вы пока езжайте». Затем я позвонил директору. Говорю: «Нам сообщают, что немцы находятся на подступах к городу. Мы отправили в город машину связистов. Так оттуда вернулся только один живой. Все остальные попали под огонь немцев и были убиты. Нам точно известно, что они погибли. Разрешите покинуть город». Немного поколебавшись, директор сказал: «Ну хорошо, давайте покидайте город. Но перед этим уничтожьте то, что может быть использовано немцами. Выведете это из строя». Я его спросил: «А что выводить?» «Как это так, ты не знаешь, что и как? - завелся он. - Бери топор и руби направо и налево все вещи». Я списал хороший двойной коммутатор, который хорошо знал, снял с него две гарнитуры, дроссели и предохранители. Уничтожать не стал, было жалко. Также там были два аппарата механического типа, работавшие на азбуке морзе. Их мы положили в большой ящик и вместе с солдатами погрузили. Кроме того, у нас оставались радиолампа с радиоузла «Минск — Москва», 10-ваттный усилитель. Все это я разобрал. Тоже пожалел, не стал рубить. Еще, как сейчас помню, у нас стоял ртутный выпрямитель в виде трубы. На конце там была ртуть. Там шло преобразование из переменного в постоянный ток. Я его тоже пожалел. Подумал: «А вдруг вернемся назад? Ведь тогда придется пол снимать». Поэтому вместо уничтожения закопал его где-то за лесом. Какое-то время мы находились в блиндаже. В то время у нас каждая контора имела в качестве укрытия от воздушного противника свой блиндаж. Туда мы сносили все документы, которые представляли ценность для директора. Потом мы их положили в ящик и вместе с солдатами зарыли в саду, прикрыв листвой.

Уже на следующий день в 5 часов утра мы видели, как немецкие танки ворвались в наш город. Нас в то время собралось около 50-60 мужчин. Рядом с нами находилось футбольное поле. Мы через него поскакали в лес. В это время в этот район въехали на мотоциклах немецкие автоматчики. Потом немцы открыли пулеметный огонь. Начался грохот. Кругом все блестело от выстрелов. Такого страшного грохота, как в этот день, я еще не видел. Я тогда уходил как самый последний. Рядом со мной находился командир роты связи. Он отстреливался винтовкой. Как я понял, он отступал от фашистов с самой границы. Они постоянно перемешались. Какое-то время они вели бою под Брянском. Смотрю: он встает на колени и с ружья бьет в сторону огня немцев. Я еще тогда подумал: «Это как в таком грохоте еще можно воевать?» Потом я схватил у нашего убитого винтовку. Помню, на моем мундире с пуговицами висели значки связиста и «Ворошиловский стрелок». Поэтому с мелкокалиберки я нормально мог стрелять. И вот, прорываясь лесами вместе со своими товарищами, я поднял винтовку и начал с нее стрелять. Но я не знал, что она стоит на предохранителе. Ведь если винтовка стоит не предохранителе, ее нужно сначала тянуть от себя, а уж только потом повернуть куда следует. Смотрю: она не стреляет. Тогда я кое-как его отвернул и сделал несколько выстрелов по немцам. После этого у меня закончились патроны. «Господи, там же лежат убитые! - подумал я. - Можно у них найти патроны». Но потом пошел снова грохот.

Немцы стояли по другую сторону от шоссе. Рядом проходила река Угра, мост через которую они очень берегли. Наши солдаты заняли оборону на этом мосту (Оборону у моста на реке Угра держал сводный отряд десантников под командованием майора Старчака. - Примечание И.В.). Правее же него проходили наши провода. Связь нарушалась почти каждый день. Бывало, только натянешь через реку связь, как немецкая авиация нас бомбит и все опять нарушается. В то время у немцев было очень сильное превосходство в воздухе по сравнению с нами. Через какое-то время мы выскочили в лес и пошли по нему, пока, наконец, не нашли место нахождения нашего директора. К тому времени он вывез всех детей сотрудников. Он нам сказал: «Теперь мы будем считаться как партизаны!» А все дело в том, что во время войны существовал такой порядок. Прежде, чем покинуть город, должно состоятся заседание райкома партии, перед которым первый секретарь райкома уже заранее назначается командиром партизанского отряда, а местом явки объявляется первый узел обороны (???). Не так давно я перечитывал интересную книгу - «Москва — 1941-й». Так вот, там говорится о том, что только в одной Смоленской области в этот период действовало 200 партизанских отрядов.

Но я не захотел идти в партизанский отряд. Сказал: «Нет, я хочу смотреть в лицо немцам». Потом начали искать машину. Спрашивали: «Куда девали машину-полуторку?» Но со временем все прояснилось. С этой машиной получилась вот какая штука. Водителем этой машины, на которой к нам в контору связи привезли связистов, был боевой парень, участвовавший в Финской войне и имевший медаль «За отвагу». Когда началась вся эта неразбериха, он мне и говорит: «Сережка, тебе сейчас терять нечего, а у меня семья под Юхново находится. Там и все мои документы, и дети. Поедем туда на машине. Ты в кузове поедешь, а я ее поведу. Ты будешь оттуда смотреть окрестности: что да как». «Ну поедем», - сказал я.

Но как только стали подъезжать, то заметили, как несколько загруженных немецких машин спускаются к очередному кургану. Я стал стучать ему в кабину. Говорю: «Немцы!» Он развернулся. Потом спрашивает: «Куда теперь?» Я ему говорю: «Директор сказал, что машину нужно или вывести из строя, или оставить в надежном месте. Мы же не можем в партизанском отряде вместе с нею быть. Она и с воздуха, и с боком будет нас демаскировать. Вечером я со своим молодым товарищем, который все время был со мной, и с парой-тройкой солдат с оружием перейду эту Угру к своим и начнем воевать против немцев». «Ну хорошо!» - согласился он. После этого мы загнали машину в какой-то колхозный сарай. Водитель снял у машины шины, вывел из строя карбюратор, снял детали и положил все это в масляную сумку. «Ну что? - сказал он. - В сарае закапывать не будем, сделаем это под кустом. Если кто возвратиться живой, то будет знать, где лежит эта штука». Потом он сказал: я пошел выручать свою семью. «Ну возьми хоть винтовку!» - предложил я. «Тебе больше она пока потребуется, - отказался он. - Пока в партизанском отряде добудете, пока — то-се. У вас же там ни винтовок, ни чего такого нет».

Когда я прибыл на место, то узнал, что командиром отряда назначили бывшего начальника милиции, старичка из городского района, а комиссаром — редактора районной газеты. Наш директор тоже там оказался. Утром мы стояли от моста в трех-четырех километрах. Я же знал реку Угру как свои пять пальцев. Так как немцы пустили по ее берегу свои патрули, мы только ночью ее вплавь перешли. Сделали это в мелком месте. Там у нас проходила переправа. Едва мы переправились на другой берег, как нам встречается кавалерийский расчет наших военных с саблями, человек пять или шесть. Мы им говорим: «Так и так, скажите, где нам воевать и как?» Мы им все объяснили. Я тогда, честно говоря, не знал всех тонкостей военного обращения. Поэтому сказал им: «Я в лесу знаю каждую трубу до Юхнова. Ты скажи об этом своим командирам. И про то, что мы можем пройти по лесу, я проведу вас и вы подойдете к самому Юхново. Дальше мы отрежем дорогу, которая идет к посту. Танки у немцев под мостом. А пехота идем по четырех- пяти- километровой трассе. Там же у них стоят патрули». «Ну ты полководец! - сказал мне кавалерист. - Но я доложу об этом своему командиру».

Тем временем военные действия активизировались. С нашей стороны, на берегу реки Угры (берег был высоким), солдаты стали копать окопы. У моста шли бои. Мы приходим к своему командиру. Он нас спрашивает: «Копать землю можете?» Говорим: «Да, можем. Ведь я сколько столбов как связист здесь ставил. Так что через пятнадцать-двадцать минут я тебе здесь сделаю окоп». «А винтовку знаешь?» - спрашивает он меня. Говорю: «Да держал в руках, научусь». Он на кого-то мне указал: «Твой старший». И вот мы начали действовать в составе отряда.

Немцы в то время очень стремительно шли вперед. Ведь под Москвой у нас стояли и надолбы, и противотанковые рвы. Но они все равно шли. Все это было связано с тем, что ихняя армия была нацелена на очень быстрое продвижение. В этом деле они поднабрались кое-какого опыта. Ведь до этого гитлеровская армия два года воевала во Франции. Так что она имела очень хороший опыт по организации быстрого продвижения войск. И поэтому, когда их мотоциклисты подъехали к мосту, для того, чтобы проверить, не заминирован ли он, дали по нему ряд очередей. Подошла пехота. Затем они начали форсировать реку. Мы заняли оборону. Потом мы заметили, что в пять-шести километрах от нас они стали сравнивать артиллерией противотанковый ров. Через какое-то время они поставили тралы в окопы и этим самым создавать танковый клин. Начались мелкие окружения наших войск. Но знаете, чем такие окружения были неприятны? Когда мы в них попадали, у нас оказывалось по тридцать, по шестьдесят патронов. Когда нам их выдавали, говорили: «Потом еще подвезем!» А подвозки так никто и не делал. Таким образом, мы попадали в окружение такого, я бы сказал, легкого типа. Ведь как у нас получилось с тем самым мостом? На перекрестке, недалеко от моста, стоят наши военные. Потом появляются еще какие-то люди. Подходит командир и спрашивает: «Кто умеет владеть оружием и хочет сражаться с немцами?» А уже потом дает приказания: военные — встать к такому-то дереву, другие — к такому. Мы получаем патроны. Этот же командир ставит перед нами задачу: «Мы должны на этом мосту на речке задержать немцев. Хотя бы на пару часов. Через несколько часов они сюда подойдут. Сделаем все для обороны». Через какое-то время они действительно сюда подходят. И так получается, что мы оказываемся в окружении. Патронов нам никто не доставляет. У нас на позициях находится около ста человек. А ночью появляются танки. Чтобы выйти из этого окружения, мы должны прорвать имеющимися у нас силами оборону немцев и мелкими группами преодолеть расстояние, оказаться по карте (местные-то ее хорошо знали) определенного населенного пункта: будь то Сухиничи, или Подольск, или еще какой-нибудь город. Перед этим получаем команду: «Там-то, на южной окраине, все вместе собираемся». И расстреляв в ночной тьме патроны, мы пробиваемся и идем на следующий рубеж, потом снова, снова... И так у нас продолжалось до самой Москвы.

Конечно, когда мы отступали от Юхново до Москвы по Центральной Смоленской дороге, а это расстояние составляло 240 километров, мы не знали о том, что взятие нашего города (Юхнова) означало окружение наших основных сил в так называемом вяземском котле. Именно из-за этого «котла», как оказалось, тогда разгорелась жестокая битва. Что я могу сказать о своем пути до Москвы? Во-первых, прежде всего меня удивляло огромное количество беженцев, которые встречались нам на дороге. Во-вторых, все дороги оказались забиты. Ведь многие наши предприятия оборонного значения вывозили станки и оборудование. Все это потом грузилось на открытые платформы и увозилось на Волгу и на Урал. Скот тоже гнали в эвакуацию по этой дороге и потом распределяли по колхозам. Также ехали отдельные повозки со старушками и ребятишками. Короче говоря, все шоссе было забито. Бывало, посмотришь на все это и со слезами на глазах подумаешь: «Господи, найти бы какой курган, встать против немцев насмерть и умереть, не думая о себе». Настолько мне было тогда стыдно перед людьми за свое отступление. Несколько раз мы занимали оборону, попадая в окружении...

В Москву мы прибыли 16-го октября 1941-го года. Помню, когда мы вошли в Подольск, нам объявили о том, что немцы находятся на ближних подступах к Москве. В это время в городе началась самая настоящая паника. Город кинулся к автобусам и поездам. Со своим товарищем мы нашли наркомат связи и с оружием в руках туда вошли. В здание наркомата это время пришел какой-то мужчина. Я ему обо всем рассказал. Говорю: «Сами мы связисты, идем с города Юхново. Куда нам дальше двигаться? Нам нужно направление. Идет война, а мы даже еще не зачислены в воинскую часть». «Ну хорошо! - ответил он. - Утром мы во всем разберемся. Думаю, что, пожалуй, мы вас на Коломну пошлем». А Коломна находится южнее от Москвы, ближе к городу Туле. «А где можно нам тогда переночевать? - спросили мы его. - Все-таки на улице холодно». «Здесь рядом стоит многоэтажная гостиница, - сказал он нам. - Там никого сейчас нет, потому что все москвичи, как начинается ночь, спускаются в метро. Вот вам талончики (и он тут же нам их вручил). А теперь сдайте оружие. Ведь с оружием вас туда не пустят. Утром придете сюда, получите направление на эту Коломну и поедете». Мы сдали оружие. Когда пришли в гостиницу, нам выдали матрасики, набитые соломой, носилки, и распределили по разным отделам. Оказалось, что в гостинице работает все как на предприятии: каждый свое место имеет.

Переночевали мы благополучно. Утром просыпаемся: город кипит. Москва объявляется на осадном положении. Мы идем в наркомат обороны за направлением в Коломну. Когда мы туда пришли, тот человек, который вчера там был, начал куда-то звонить. Через какое-то время он нам объявляет: «Слушайте, туда уже нет проезда. Немцы находятся на берегах такой-то реки, захватили мост, так что проехать туда у вас нет никакой возможности. Давайте мы отправим вас на Удмуртию». После этого мы получили направление в управление связи Удмуртской АССР и покинули здание наркомата связи.

И.В. Какая в то время в Москве была обстановка?

С.М. Тогда там творилась полная неразбериха, Но к вечеру 16-17 числа обстановка более-менее утихомирилось. Город перешел на осадное положение. А перед этим происходили ужасные вещи. Некоторые директора предприятий, используя служебную машину (от городского предприятия), грузили на нее свой скарб с ребятишками и выезжали. Их потом судили. Потом пошел слух: «Сталин остается в Москве. Отсюда он решил никуда не деваться». После этого всех тех, кто бросил свои заводы или позволил грабить, скажем, магазины, стали судить не просто, а по закону военного положения. Их ставили к стенке и расстреливали. Потом наступила тишина.

Через какое-то время мы сели на поезд, который оказался забит до завязки, и поехали до города Ногинска (есть такой город за Москвой). Ехали мы на крыше. Была холодища. Мальчики, не мальчики, а все ехали вместе. Так мы доехали до города Горького. Когда вошли в город, первым делом нашли свое управление связи. Там нас посадили на баржу и по реке Волге, с которой в каком-то месте соединяется река Ока, поплыли дальше. Через двое суток мы оказались в Казани. Когда мы туда зашли, с нас сняли всю одежду. Начали проводить дезинфекцию. Помню, там нам выдавали какие-то банки и бирки, на которых было написано, что прошел обеззараживание от вшей и прочих паразитов. Потом нас сводили в открытую баню. Мы в ней помылись. Уже оттуда нас пересадили на поезд, идущий на Ижевск. В Ижевске мы появились в ноябре 1941 года. Там меня назначают линейным связистом в районной конторе связи в селе Селты. Прихожу на место: столбы сломаны, телефоны не работают. Кругом — лесоразработки. Хаты на Урале были большие. В одном доме жило по несколько семей. Мне дали полушубок, я сел на только что выделенного мне коня и пошел восстанавливать эти столбы. Мы их вдвоем со своим товарищем поднимали и зарывали, натягивали на них провода, ставили блоками изоляторы. Потом шли дальше выполнять свою работу. Короче говоря, нам пришлось все приводить в полный порядок.

Через какое-то время я заявляюсь в местный военкомат и говорю: «Я приехал сюда не для того, чтобы натягивать провода. Я должен воевать на фронте». После этого меня посылают на станцию Чайковская, которая была расположена где-то на Урале, около города Молотова, на формирование 7-го отдельного Уральского батальона связи. Там мы появились опять же с этим парнишкой — с моим товарищем. Как сейчас помню, нас встретил старшина, кавалерист. Этот бедняга потом погиб где-то на Волховском фронте в рукопашном бою.

Постепенно мы начали привыкать к военной службе. Мы, например, стали носить обмотки. Хорошая, скажу я вам, это была вещь, лучше чем валенки и прочее. Ведь с валенками получалось что? Когда ты в них проползаешь, в голенища попадает вода. Потом она тает. И если ночью наступает мороз, ноги в этой холодной воде вскоре покрываются льдом. И с кирзовым ботинком со шнурками тоже были связаны определенные неудобства. Что из себя представляла такая обмотка? Это была длинная на метр восемьдесят лента, которой ногу скручивали сверху донизу. При ее закручивании еще нужно было, помню, делать кое-какие повороты.

Формирование наше проходило на станции Чайковская. Оно что-то очень быстро закончилось. Помню, нам тогда показали правила рукопашного боя: как колоть врага коротким штыком, длинным штыком, как бить его прикладом. Этому делу нас обучал старшина-кавалерист, который потом погиб. Через несколько недель нас погрузили на машины и повезли. Мы думали, что нас отправляют на Москву. Но в то время необходимость в этом отпала: уже в декабре месяце 1941 года было проведено знаменитое контрнаступление наших войск под Москвой. Потом я заметил, что нас стали за Вологдой поворачивать на Рыбинск. В итоге нас 21-го числа нас привезли в город Тихвин, который был только что освобожден от немцев (город освободили 9 декабря 1941 года, - Примечание И.В.) Когда мы приехали в город, он еще продолжал гореть. Потом наш батальон почти весь погиб. С нами прибыли молодые командиры, которые только что выпустились из училища. Помню, когда с эшелоном мы только что с Урала прибыли, мимо нас пролетал немецкий самолет-разведчик. Его на фронте называли «Рама». Наши зенитные орудия стали по нему бить. Наш командир, как только его увидел, приказал: «Не курить, не выходить и прочее!» Я к нему тогда подошел и сказал: «Не беспокойтесь, этот самолет не бомбит. Он только изучает местность. Если подошел какой-то эшелон, он его засекает, сообщает кому надо, а уже потом у немцев по нашему объекту или бьет артиллерия, или же прилетают бомбить настоящие самолеты». «Откуда ты это все знаешь?» - поинтересовался командир. Я ему сказал: «Я еще под Смоленском видел и немецкие танки и самолеты». «Ты, молодой, будешь у меня консультантом», - сказал он мне. Я согласился: «Ну хорошо!»

От Тихвина мы переместились на Волховстрой, в те места, где когда-то была построена первая электростанция, она называлась Каширская (Каширская ГРЭС была пущена в эксплуатацию 4 июня 1922 года. Его строительство велось под личным контролем В.И.Ленина. - Примечание И.В.) Там я во второй раз принимал военную присягу. А присягу мы принимали таким образом. Командир вручает тебе бумагу с текстом присяги, ты его подписываешь. А перед этим командир его зачитывает, а мы все его повторяем. Помню, там были такие слова: «Я, гражданин Советского Союза, принимаю оружие и иду в бой». Но я точно слов присяги сейчас, увы, не помню.

Бои на Волховском фронте стали для нас, конечно, очень тяжелым испытанием. Мне пришлось пройти путь от Тихвина через Малую Вишеру до Октябрьской железной дороги. Причем воевал я связистом (им я пробыл всю войну). По должности я был старший линейный надсмотрщик. Что это означало? Ты не спишь ни днем, ни ночью. Если где-то немцы бьют, ты туда ползешь исправлять связь. А ведь связать полевой кабель во время боя оказывалось не так-то просто. Короче говоря, на фронте с нами, связистами, получалась такая вещь, что когда начинается бой, ты вместе с другими солдатами наступаешь на немцев или обороняешься от них. Если в это время где-то рвется связь, ты выскакиваешь со своей позиции и бежишь ее налаживать. И, между прочим, как связист ты не имеешь права туда не бежать.

Если говорить о местах, через которые проходил наш путь, то воевали мы под Малой Вишерой и в районе Чудово. Там, помню, мы отбивали атаки немцев, которые пытались двигаться по Октябрьской железной дороге на юг. Потом нас перебросили в район других населенных пунктов. А там же — леса. Как говорят, окопов не выроешь, не окопаешься. Даже могилу не могли как следует сделать. Я уже тебе говорил (ничего, что я на-ты?), что в этих боях почти весь наш батальон погиб. И знаешь, о чем бы мне хотелось еще сказать? Я не помню такого, чтобы за время войны мы бы где-то хоронили в гробах своих товарищей-фронтовиков. Да и хоронили, бывало, как придется. Вот, скажем, бежишь ты по нитке налаживать оборвавшуюся связь. Смотришь — лежит один солдат, потом — другой. Иногда оказывается, что он, может быть, даже твой знакомый. Едва ты его коснулся, как уже, не трогая сонную артерию, ты уже чувствуешь, что он убит. Так ты не имеешь права как-то его подхватить и увести в какой-нибудь тыл. Ты только звонишь по телефону и говоришь: «В таком-то месте лежит убитый». Если те, кому ты об этом сообщил, пришлют связистов, они, может быть, его заберут. А когда ты отступаешь от немцев, тебе, как говориться, становится не до этого.

Вот и получалось, что многие из них пропадали без вести. И пока не придут документы, подтверждающие, что этот человек погиб, он будет считаться пропавшим без вести. Сколько раз у нас проходили, к примеру, такие случаи! За ночь нас выходит из окружения сто человек, а двадцати солдат не хватает. Куда они девались, никто не знает. А немцы каждое утро сбрасывали на нас с самолетов свои листовки. Что такая листовка из себя представляла? На ней было написано, чтобы мы сдавались к ним в плен. Там говорилось: «Ваше сопротивление бесполезно. У вас есть несколько путей выхода из войны». Далее шло перечисление способов выхода из войны. Их было несколько. Первый, по их мнению, состоял в том, чтобы взять эту листовку и показать любому немецкому солдату. «В этом случае, - писали они, - вы бросаете свое оружие и можете разойтись по домам». Но больше всего меня удивил последний способ. Там было написано: «Возьми кусок хлеба, посыпь его свинцом и еще какой-то приправой (я сейчас точно не помню, что там было написано), пожуй. Потом свяжи в тряпочку, положи себе в низ под пах. Через два дня от этого у тебя возникнет большой нарыв. Ты попадешь в госпиталь и отлежишься в нем два-три месяца. Тебе будут исправлять этот нарыв». Все эти способы были у нас вполне доступны. Но я не помню, чтобы у нас люди попадали в плен.

Помнится, нам наш командир роты по этому поводу говорил так: «Связист не имеет пава сдаваться к немцам в плен». Почему он так говорил? На фронте в любой армии считалось большой заслугой взять в качестве «языка» пленного связиста. Он чуть ли не приравнивался к командиру. Ведь если ты возьмешь в плен обыкновенного пехотинца, он ничего тебе не скажет. Что он знает? Он знает только свою винтовку, знает своего командира и знает название своей воинской части. Больше — ничего. Связист же знает многое: и узлы связи, которые он тянет, и кодирование командиров.

И.В. Расскажите про кодирование.

С.М. Кодирование проходило очень просто. Скажем, если ты налаживаешь по телефону связь какому-нибудь генералу, то не говоришь ему всего прямым текстом. Ты ему сообщаешь: «Первый говорит!» А когда тот переговаривается со своим командованием, то тоже говорит примерно в таком ключе: первый говорит, второй говорит, третий говорит. Далее они сообщаются по карте. У них даже существовала специальная шифровальная таблица, в которых особыми словами обозначались патроны, убитые и прочее. Все проходило под цифрами-кодировками. Кроме того, существовала специальная километровка карты. Допустим, было написано: икс по высоте два ноль четыре. Это означало, что через каждый километр к этому номеру прибавлялось что-то дополнительное. Так обозначался по карте путь. Эта кодировка считалась очень сложным делом. И поэтому о плене нам командир роты говорил: «А раз ты так много знаешь, то если немцы подступают, должен или застрелиться, использовать последний патрон, или до последнего обороняться. Потому что если ты попадешь к немцам в плен, они сначала тебе на кулак намотают твои кишки и все равно будут тебя пытать. А потом все равно повесят или расстреляют».

Так как бои были очень тяжелые, а выбора никакого не оставалось, почти весь наш батальон погиб. Но прежде, чем погибнуть, мы сделали прорыв. В страшно тяжелой обстановке мы шли через окопы по немецким тылам на Любань. Была середина мая. И в это время командующий нашей 2-й Ударной армией генерал Власов сдался в плен. Это произошло, если мне не изменяет память, 16-го мая 1942-го года.

И.В. А какие разговоры в то время шли о Власове?

С.М. Знаешь, мы говорили об этом, но не много. Это уже после, когда произошло его предательство, разговоров стало больше. Дело в том, что он мало времени, всего несколько месяцев, нашей 2-й Ударной армией командовал. До него ею командовали Соколов и Клыков. Потом или Соколова, или Клыкова тяжело ранило, его отправили в тыл, а вместо него на это место со штаба прислали командующим Власова. За это время он еще у нас хорошенько не вписался, всего несколько месяцев в этой должности пробыл. Потом мы выходили из окружения, проходили через такие места, как Бор и Кириши. Я до сих пор помню эти названия. Были мы приданы как раз 2-й Ударной армии. И вот, когда мы выбирались из окружения и наши вышли оттуда и вытащили свои знамена, он сдался в плен. Но сдался он не со своей армией, как некоторые говорят и пишут, а один, в сопровождении двух своих автоматчиков. Это потом уже об этом мы узнали. Дело в том, что когда я попал потом в госпиталь, то встретил ребят, на глазах которых эта сдача в плен происходила. Как все это было на самом деле, не знаю. В общем, как они рассказывали, он был ранен. В таком состоянии он вышел не то из блиндажа, не то — из сарая, прямо к немцам и сказал: «Я, генерал Советской Армии, сдаюсь в плен. Доложите об этом старшему командиру». Рядом с ним находились автоматчики. Они не знали и не догадывались о том, что он сдается в плен. А как узнали, стали в него стрелять, но оба были убиты немцами. Об этом мне поведал выживший человек. Как он спасся, я не знаю. Одним словом, его подобрали на поле боя. Но в то время обстановка на фронте создалась такая, что мы мало знали своих командиров. Я, например, знал только своего командира батальона, а кто там выше командовал, мне было уже неизвестно. И еще он рассказал про то, что с Власовым находилась его ППЖ (походно-полевая жена). Когда все это случилось, она пала перед ним на колени. Власов приказал ее расстрелять. Так что к немцам Власов попался один. Это потом уже эту историю перевернули с ног на голову.

Короче говоря, 2-я Ударная армия не пропала, не исчезла и не сдалась полностью к немцам в плен. Правда, две трети ее погибло. Я запомнил день сдачи в плен Власова потому, что тогда мы как раз выходили с окружения. Когда шли эти бои, мы считали каждый километр. Бывало, наши сбрасывали нам на парашютах по кружке муки. В ней был также рецепт, какую траву туда можно добавить и прочее. Еще нам сбрасывали конские шкуры. В условиях фронта мы, помню, часть натягивали на каски, часть ели. Вообще на Волховском фронте, скажу я тебе, шли очень тяжелые бои. Нам все время не хватало патронов. Мы были оторваны от основного фронта.

За время боев на Волховском фронте мне пришлось пройти через многие испытания. Я даже участвовал в рукопашном штыковом бою. Если интересно, я могу тебе описать этот бой. Это происходило на берегу реки Волхов. Немцы находились на другой ее стороне. Нас и немцев разделял лед реки. И вдруг гитлеровцы решили нас выбить со своих позиций и бросились на наши окопы. Разгорелся страшный бой. Так как у нас было очень мало патронов и их не хватало, дело перешло в рукопашный бой. А что такое рукопашный бой? В таком бою человек звереет. У него от ярости даже на губах появляется пена. Глаза расширены. Тебя в такой обстановке волнует только одно: лишь бы дотянуться до чужого мундира, чтобы начать его убивать. В этом деле нам очень пригодились занятия у старшины, который, кстати говоря, и был убит во время штыкового боя. Я и сейчас с благодарностью его вспоминаю, как он нам подавал команды: длинным коли, коротким коли. По сути дела, этот старшина стал нашим главным руководителем в самом начале службы. Когда объявлялся подъем, он заставлял нас обтираться до голого пояса снегом. Это стало для всех нас большой закалкой. Из-за этого мы на фронте, как правило, не болели. Единственными нашими болезнями являлись ранение или контузия. Впрочем, кое-какие гражданские болезни нас задевали. В основном встречались простудные заболевания. Бывает, замотаешь себе ноги. Ночь ночуешь на бруствере, сделанном из брусьев. Если, не дай Бог, ноги твои окажутся мокрыми, вскоре после этого ты обязательно простынешь и у тебя заболит горло. А утром нужно подыматься и идти в бой. Так ты от этого не имеешь никакого права отказываться. Свою болезнь стараешься не афишировать. Подойдешь к старшине, скажешь: «Голова что-то болит, места себе не нахожу». Старшина даст тебе сто грамм и этим немного подлечит.

Сейчас много говорят о фронтовых «сто грамм». Может быть, в бумагах это все и было расписано, но лично я этих сто грамм на фронте почти и не видел. Короче говоря, очень редко мы получали спирт. До нас он не доходил. Его нам почему-то выдавали только в исключительных случаях. И когда нам нужно было идти в бой, его у нас даже убирали. Другое дело, когда ты простыл или заболел чем-нибудь. Тогда старшина давал тебе несколько пилюль и еще что-нибудь горячительного. Пока в блиндаже выпьешь все это и пролежишь до утра, болезнь у тебя пройдет. А уже утром идешь в наступление. Со своими сто граммами ты там, как говориться, не останешься. И если ты идешь со всеми, то никакой речи не может идти о том, чтобы идти в тыл в какую-нибудь поликлинику и так далее. Если ты уйдешь с переднего края, кто тебе поверит, что ты не переходишь на сторону немцев? Поэтому если от бессилия боец падал, его подбирали. Хочу сказать, что на этот случай у каждого из наших солдат помимо документов, таких, как солдатская книжка и комсомольский билет, были специальные в виде железной или деревянной трубочки медальоны, в которых хранилась информация на свернутой бумажке о том, какие у тебя фамилия, имя и отчество, место рождения, а также адрес твоих ближайших родственников. И если солдата убивало на войне, на адрес ближайших родственников выписывалась похоронка. Выписывал такую похоронку, как правило, старшина, а командир подразделения только ставил роспись и отправлял ее по указанному адресу. Но со мной получилась такая вещь, что у меня никого не было из ближайших родственников. И поэтому в похоронке я записал следующее: детский дом имени Н.К.Крупской, город Гжатск. Я тогда, конечно, ничего не знал о том, что директор детского дома Михаил Михайлович Дикин в 1941-м году прямо из под носу у немцев увез 50-60 своих ребятишек. Фактически он их спас...

Говоря о боях на Волховском фронте, я хотел бы сказать, что тогда же, весной 1942 года, меня ранило и я попал на какое-то время в госпиталь.

И.В. Как это получилось?

С.М. А меня минометным огнем прямо ударило в переносицу. Кроме того, сделало изгиб в голове. Ссадина от этого ранения у меня до сих пор сохранилась. Смотри (показывает). Но самое главное, что в результате этого ранения мне заслепило и залило кровью глаз. Я потерял сознание. И поэтому, когда мы с боем из этого окружения вырывались, меня мои товарищи вынесли на плащ-палатке. Потом посадили на какую-то дрезину и повезли по одноколейной дороге. Поезда в то время не ходили. В вагоне меня повезли по Октябрьской железной дороге. Когда мы доехали до города Акуловка, то положили в местный госпиталь. Он оказался большим. Рядом с ним с одной стороны действовал Калининский фронт, с другой — Северо-Западный, Волховский фронты. Сначала мы размещались в вагонах бывшего пассажирского поезда, а потом нас перенесли в другое место. Два месяца я лежал с залитым кровью глазом.

Но почему я запомнил эту Акуловку? Дело в том, что здесь меня в первый раз в жизни поцеловала девушка, которая работала санитаркой и делала нам, раненым, перевязки. Получилось это так. Долгое время я не видел света и лежал, завязанный бинтами (была перебинтована голова). Нам, раненым, подавали по нескольку ложечек спирта, который разводили на воде. Все это считалось как бы дополнительным питанием. Ведь мы из окружения вышли голодными, опухшими и в кровище. Когда же, находясь в оборудованном под палату вагоне я пришел в себя и увидел свет, то рассмотрел эту санитарку Лену. Я ей сказал: «Леночка, какая ж ты красивая! А я тебя раньше не видел. Только твои тепленькие ручки чувствовал, когда ты мне делала перевязку». Тогда она бах — и поцеловала меня. И сделала это она только за то, что я назвал ее красивой. Потом меня переместили из этого вагона в барак. Ко мне подошла это Леночка и говорит: «Сережка, ты мне письмо напишешь, раз назвал красивая?» Она, видимо, мои слова по-своему восприняла. А я просто так ей сказал: мне понравилось то, что она такой заботой окружает раненых. Я ей сказал: «Я тебе напишу письмо. Но, во-первых, я не знаю твоей фамилии, а во-вторых — не знаю твоего адреса».

А дело в том, что на фронте никакие названия частей не употреблялись. Только в приказах. А так обычно указывался либо номер полевой почты, либо — номер воинской части. В письмах, которые шли вне фронта, нам запрещалось упоминать о том, на каком фронте мы воюем. Просто сообщали номер полевой почты. Уже потом, находясь за границей, мы не могли в своих письмах сообщать о том, в какой стране находимся. Все это считалось секретными данными. Она мне сообщила свои имя и фамилию и номер полевой почты. Из барака я послал ей два письма. Но не получил ни ответа, ни привета. Уже потом, когда я выписывался из госпиталя, сидел на улице с одним майором. Нам налили по тарелке борща. Этот майор тогда не считался офицером (это понятие, как я уже говорил, ввели в 1943 году вместе с погонами). Он носил в петлицах две шпалы. Мы с ним тогда, помню, что-то разговорились. Я его спросил: «Ты не знаешь, куда делся эшелон с ранеными, который размещался в вагоне? Он здесь стоял». И рассказал об этой девушке Леночке. «А ты разве не знаешь? - удивился этот майор. - Вам ничего не сказали? Они поехали в сторону Малой Вишеры на фронт за новыми ранеными. И от этого эшелона остались одни колеса. Немецкая авиация на них налетела. Она, наверное, там погибла, твоя девушка, которой ты пишешь письма. А куда ты пойдешь?» Я сказал: «Как куда? Буду искать свой батальон». «А где же ты его найдешь?» - поинтересовался он у меня. «Да здесь, - говорю, - подскажут, в какую сторону двигаться и где его искать (Акуловка находилась южнее по Октябьской железной дороге от него). А вообще скажу тебе так: куда Родина прикажет, туда и поеду». Так у нас в то время было принято.

В госпитале я пролежал где-то полмесяца. Он был буквально переполнен ранеными, которые прибывали туда с самых разных фронтов. Но документально подтвердить свое нахождение в госпитале мне так и не удалось. Помню, когда я занимался этим вопросом, описал свое лечение там подробнейшим образом и даже указал фамилию лечившего врача. Но так ничего и не получилось. Из архива мне написали, что документы из этого госпиталя попали к ним не полностью, погибли и прочее. Конечно, пока мы проходили лечение, все время интересовались положением дел на фронте. Помню, мы друг другу задавали такие вопросы: «Почему немцы быстрее нас стреляют (быстрее успевают сделать выстрел)?» «Почему немцы избегают штыкового боя?» Все эти вопросы очень сильно нас волновали, поскольку мы до этого испытали, что называется, на себе бесконечные схватки с немцами. Мы не могли понять, что у нас на фронте происходит. Ведь получалось так, что то мы наступали, то, напротив, они это делали. Все это, кстати говоря, продолжалось вплоть до прорыва блокады Ленинграда. Но находились среди нас люди, которые давали ответ на такие вопросы: «Немец потому быстрее стреляет, что он обучен стрельбе с пояса. Они, видно, специальные упражнения по стрельбе проходят. Он когда стреляет, поворачивает затвор автомата с левой стороны, оттягивает и бьет в упор по цели, не целясь. Нам же для того, чтобы выстрелить, нужно сначала этот карабин или винтовку потянуть на себя, потом перебросить в левую руку, потом открыть затвор, заслать патрон, перебросить на правую руку и только после всего этого стрелять. Разница в секундах тут большая». По поводу же рукопашного боя нам объяснил все военный хирург, который нас лечил. «Когда ты бьешь противника штыком, - говорил он, - ты же его не насквозь его прокалываешь и делаешь это на каком-то расстоянии. У немецкого штыка рана кинжальная». Кстати говоря, нам, связистам, выдавался кинжальный штык. Но он был нужен не для того, чтобы бить им немцев. Ведь без винтовки человеку им пробить нелегко. Особенно если на нем куртка и прочее обмундирование. Легче отбиваться острием лопаты. А от немецкого штыка, как говорил нам этот хирург, получалась такая рана, что ты наложил на нее четыре шва и кровь уже больше не идет. У нас же штык был таким, что если ты им нанес рану, то сразу кровь не остановишь. Если попадешь, так попадешь.

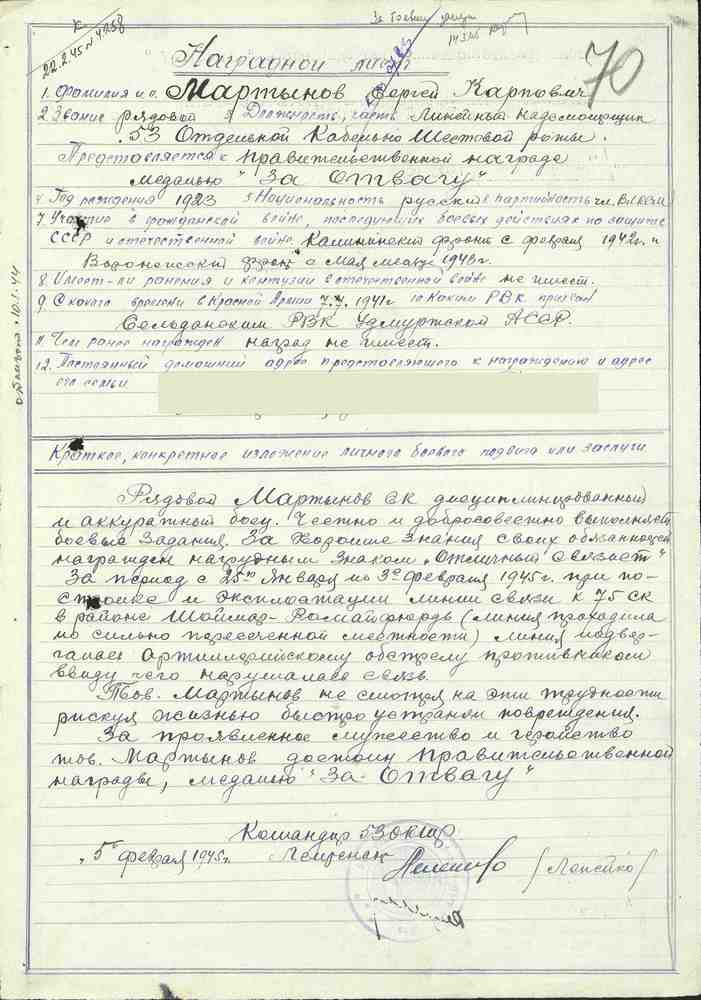

Вылечившись в госпитале после ранения, я в мае 1942 года нашел свой батальон. Мы снова пошли в бой. Участвовали в прорыве блокады Ленинграда — проводилась известная операция «Искра». Это происходило уже в феврале 1943-го года. До этого мне пришлось воевать в разных местах. Участвовал то в обороне, то — в наступлении. А потом я из своей части выбыл и попал в 53-ю отдельную кабельно-шестовую роту. В ее составе я уже воевал до самого окончания Великой Отечественной войны.

И.В. Вы помните выход приказа Сталина № 227 «Ни шагу назад». Как у вас на него прореагировали?

С.М. Я выход этого приказа помню очень хорошо. Это было вскоре после того, как я вышел из госпиталя и вернулся в свой батальон. Мы на этот приказ отреагировали очень положительно. И представьте себе, когда он вышел и мы прочитали его текст, то совершенно не обратили внимание на строчки, в которых сообщалось о создании штрафных батальонов, рот и заградительных отрядов. Это нас как будто бы даже не касалось. Но мы очень серьезно восприняли этот приказ, поняли, что он означает. Это происходило в тот трудный период, когда немцы находились под Мурманском, а также еще под Москвой и в Смоленске. Противник рвался на Волгу, на Сталинград и на Кавказ. В этой тяжелой ситуации и было сказано: ни шагу назад! Мы поняли, что проявили определенную слабость, сдавая врагу второй раз Ростов и Новочеркасск, и стали принимать кое-какие меры. Нам, конечно, необходимо было принимать этот приказ. Также там говорилось о том, чтобы создавать по два штрафных батальона на каждую армию.

К сожалению, сегодня дают совершенно неверную информацию о штрафных частях в годы Великой Отечественной войны. Прежде всего я имею в виду известный фильм Николая Досталя «Штрафбат». Там наши такие, я бы сказал, «закопченные» солдаты в перерыве между боями говорят не столько о войне, сколько о своей ненависти к советской власти, о том, что их ни за что ни про что сажали в ГУЛАГи. На самом деле ничего подобного не было. В штрафные батальоны попадали разжалованные офицеры, которые проявили трусость и прочее. Кроме того, помимо штрафных батальонов существовали еще и штрафные роты. И теми, и другими подразделениями командовали кадровые офицеры. Кстати говоря, однажды я, к своему удивлению, узнал, что если нам, фронтовикам, засчитывают год за три, то штрафникам — месяц за шесть месяцев. Причем это касалось не только самих штрафников, но и их командиров, кадровых военных, которые сами штрафниками не являлись. Так, например, у меня был товарищ Миронов, который в прошлом командовал отдельным штрафным батальоном. Так вот, от него я узнал, что им засчитывают стаж один к шести. Причем наказания штрафникам давали не на все время войны, а на определенный срок. Скажем, на три месяца. Если ты попадал в какие-нибудь тяжелые бои, то после того, как заканчивалась операция, с тебя снимали судимость и из штрафбата направляли в общий строй. Если получал ранение, тебя тем более освобождали.

Что же касается до заградотрядов, то в то время мы вообще не знали, что это такое. В этом, впрочем, нет ничего удивительного. Охрана всегда была нужна. Ведь охраняли даже госпиталь в тылу. Во время войны существовало такие правило. Если солдат получал ранение, он шел в госпиталь или санбат обязательно с оружием в руках. Если же он болтался без оружия, то для этого существовали заградотряды. Они сразу задерживали таких без толку болтавшихся людей и сразу определяли, откуда и с какой целью человек в таком-то направлении идет. Если это был лазутчик, это сразу же обнаруживалось. А к нам, связистам, вообще выдвигались на фронте повышенные требования. Командир дивизии нам однажды сказал: «Потеря связи — это потеря управления войсками». Именно поэтому, когда началась война, мы держали связь по высокочастотной рации, то есть, через шифрование. Ведь если ты передаешь все, что угодно, открытым текстом в эфире, немцы сразу определял частоту, на которой ты работаешь. Часто они нас глушили. Дело доходило до того, что сидящий в танке командир машины не мог связаться с другим танком. Приходилось крутить рукоятку вариометра и искать нужную частоту. Но все со временем меняется. В современных танках, я знаю, теперь уж все работает совсем по-другому. Там у тебя есть специальные наушники. Тебе достаточно нажать на кнопку, как вдруг автоматически осуществляется переход на совсем другую частоту. Тогда ничего этого не было. Важное значение имела связь и для разведки. Без связи никакой разведки не могло быть. Именно поэтому во время войны отдельные роты связи вместе с отдельными разведывательными ротами составляли отчасти резерв Верховного Главнокомандования.

И.В. Расскажите о вашем участии в прорыве блокады Ленинграда. Что запомнилось?

С.М. Хорошо. Я этот период хорошо помню. Это было в районе таких населенных пунктов, как Синявино и Мга. Рядом находилась Ладога. Проводилась известная операция «Искра». Наш Волховский фронт шел навстречу Ленинградскому фронту, который проходил в 8-10 километрах от нас. Мы начали наступление, чтобы прорвать фронт. Что мне во время этого прорыва запомнилось? Прежде всего меня удивило то обстоятельство, что начавшаяся перед этим артподготовка длилась два часа пятьдесят минут. Помню, когда все это началось, я стал спрашивать у своего командира: «А что это так много орудий стреляет?» «А ты знаешь, - ответил он мне, - здесь почти два года у немцев стояла долговременная оборона. Сейчас кругом лежит снег. А знаешь, сколько под ним лежит, понимаешь ли, противотанковых мин и обыкновенных мин? Перед боем выходят саперы, их разрезают, делают проходы для танков, снимают взрыватели. А противопехотные мины — они же не разминируются». Как я понял, по этой причине и проводилась артиллерийская подготовка. Стрельба шла со всех видов орудий. Где-то в середине войны проблемы с этим мы уже не испытывали, так как к тому времени у нас уже было много авиации и артиллерии. Хотелось бы также отметить, что когда мы участвовали в больших атаках, старались придерживаться танка и идти вслед за ним. Почему? Потому что идя по минному полю, на котором кругом были напиханы легкие мины, он подрывал их своими гусеницами. Из-за этого нас все время преследовали эти страшные звуки: бах, пах. Короче говоря, во время атаки мы старались идти по следам от гусеницы танка или прямо за танком. Даже если ты отставал, все равно старался бежать по этому пути. Дышать от этого становилось просто невозможно. А танк все равно идет тебя быстрее. Такой прорыв шел у нас почти неделю. Мы проходили через торфяные разработки, через какие-то рабочие городки с домами кирпичного цвета. Бывает, километра два пройдем, как нас прижимает немец. Мы ложимся и ночуем прямо на снегу. Почему мы это делали? Потому что ночью, как говориться, вперед не пройдешь: кругом — колючая проволока. А утром смотришь: везде перерытая земля. Тогда мы подымаемся и идем вперед.