- Родился 16 декабря 1924 года. Проживал до призыва в армию в станице Каневская Краснодарского края. Там окончил 8 классов в 1941-м году. Я, конечно, не всё помню: 90 лет в декабре будет. [Интервью 2014-го года. – Прим. ред.] А последнее время стала память совсем плоха…

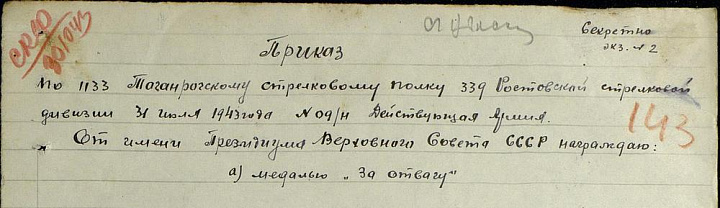

У меня тут однополчанин был, я у него как-то спрашиваю: «А вот со сборного пункта (тут же сборный пункт в Краснодарском крае был краевой) – тебя куда повезли? Я попал в 1133-й полк 339-й дивизии. А куда ты? Ты в 900-й попал артполк! А где штаб стоял, куда тебя повезли?» Он смотрит: «А не помню». «Ну, как? – говорю. – Со сборного – ты же помнишь, что мы приехали на бричке, нас двадцать бричек привезли, 200 человек. И оттуда распределяли уже. Как это ты? Неужели такое не помнишь?» - «Не помню совсем». - «А где мы переправлялись через Кубань, когда отступали?» - «Не помню».

Ну что Вы скажете?! Я – удивился. А вот сейчас уже, когда мне 90-й наступил, уже тоже думаю: «Подожди. А как вот оттуда туда-то я добирался, почему я там оказался?» Вот такие вопросы…

- Давайте чуть-чуть про 1930-е годы. Коллективизация…

- Я ещё и раньше могу. Про 1930-е годы – вот я почему помню. Я, видно, был ещё вот такой [Показывает детский рост.], а родители целой группой в праздничные дни собирались… была хата – две комнаты больших, и в одной – стол. Садились вокруг. А там рядом дом брата моего отца. Тоже с семьёй. Но он не с семьёй бывал, а – муж с женой только. Нас, молодёжь, они не звали. Мы там не нужны были.

Я помню, они всё время вели разговор о том, где они уже работали и как выживать дальше. Отец – у него пару лошадей было и подвода – занимался извозом. Что-то кому-то перевезти куда-то. Вот я помню даже однажды я с ним ездил, возил кирпич откуда-то. Сейчас как следует не могу вспомнить. Потом из него там райисполком наш строили.

Ну, до 1933-го года – мы жили, как говорится... а в 1933-м году – голодовка. И уже ни отец, ни мать ничем не могли помочь. И в первую очередь они и умерли.

Я – ещё как следует не соображал. И помню, что откуда-то отец муки взял и делал нам печёное [Так у автора. – Прим. ред.]. Я подошёл и что-то хотел взять, он меня вроде шлёпнул. И с этого дня я не стал видёть отца. Значит, он умер. А умерших людей по Каневской – собирали. Специально подводы возили, потому что люди не в состоянии были похоронить своих.

А мать, правда, хотя болела – она ещё в колхоз ходила. И там вроде как надорвалась. Она лежала несколько месяцев – и уже я помню хорошо: она умерла, и её похоронили.

Старшая сестра у меня – 1921-го года, по-моему. Она уже осталась за главную, организовала похороны, отвезли.

И я остался.

У меня ещё младшая сестра и старшие сёстры: ещё старше и самая старшая. И два брата было, но один брат умер… тоже, можно сказать, от голода. Ходил, ходил где-то – потом пришли кто-то и нам сказали, что «вот, ваш – возле речки, не может уже домой идти, пойдите, заберите». Забрали его, подкормили – и он тут же умер: уснул – и всё. Один брат остался, 1921-го года. А сестра… вот, забыл даже и год уже.

Таким образом, нас осталось: самая старшая сестра, потом брат, потом опять сестра, и ещё сестра. Четверо без родителей.

Старшая поступила работать в редакцию наборщиком. Тогда газеты набирали по буковкам. Потом и брат пошёл уже работать в станице. А нам – молодёжи – что осталось? Ходить в школу.

В 1933-м году я туда пошёл осенью. Хотел не идти: не в чем было обуваться… но брат сказал, что договорился: мне сошьют сапожки, и что «в школу ты должен идти». Ну, принёс он их мне – и я пошёл в первый класс.

Как раз в 1941-м году, как школу заканчивают школьники – я закончил восемь классов. Уже брат ушёл служить в Красную Армию. Вот остались – сестра и нас двое в Каневской.

По-моему – 1934-й, уже после первого класса – соседка в колхоз ездила и меня забрала. Говорит: «Поехали, там будешь с лошадьми. Что-то, в общем, тебе даст бригадир». Мы приехали. Я – во втором классе только. И он мне поручил лошадей пасти молодых, а потом воду возить. Ну, для пацана – !!! Я как говорится, немножко обалдел от радости. А там же кормили в бригаде! И я там и ночевал, и так стал каждый год летом ездить в колхоз. Откармливаться.

Помню, когда нас переводили во второй класс уже – меня премировали среди лучших учеников. Денег-то у колхоза – откуда? Ни у кого не было. Так они нас премировали чем? Мне вручили петуха. Другим – курочку или две…

Ещё раньше в колхозе мы ходили в детсад.

В общем, подкармливали нас, детвору, когда была голодовка, когда мы остались без родителей. Таким образом мы, молодёжь вся, за исключением одного брата, выжили. А потом уже ставало лучше и лучше, мы уже жить стали более-менее. Может, не прекрасно, конечно, без родителей. Но до 1941-го года я дожил уже, как говорится, прилично.

- Перед войной – стало жить лучше?

- Конечно.

- Что в это время у Вас считалось лакомством?

- Чёрт его знает. Всё, что съедобно – всё кушали. Особо большого выбора, как говорится, не было.

Булочки. В основном булочки были пятикопеечные. В школу ходили, на перемене большой – бежишь, булочку за пять копеек купил – вот это моё лакомство было.

И – до восьмого класса я много читал. Газеты: «Пионерская правда», «Комсомольская»…

Книги читал. Как-то в пятом классе я даже на уроке старался читать, меня заметила учительница – и сказала библиотекарше, чтобы мне не давали книг, а то я их читаю на уроках.

Я много интересовался военным делом: особенно, когда война с японцами была на Халхин-Голе. И про Гражданскую. Особенно я запомнил и мне пригодилось в войну это – про одного бойца, которому дали приказ «Гнать аллюр три креста». И я скажу потом, почему я вспомнил это.

В 1941-м году я уже выходил по вечерам гулять на улицу. Знаете, компанией собирались? И пришёл на рассвете. Уснул, проснулся… даже нет: меня разбудили. Я жил уже у брата, брат работал, отслужив Красную Армию. Он был стрелок-радист, а стал работать в магазине. И женатый был. Вот его жена меня будит, уже часов в десять, каникулы же: «Вставай, война». Я говорю: «Какая война? Кто с кем?» - «Немцы напали на Советский Союз». А я так подумал: «Ух ты, боже. Надо же, какая-то моська…» Я географию же хорошо знал, карту. Советский Союз – во какая карта, а Германия – вот. А я говорю: «Какая-то моська напала на слона». Вот такая у меня мысля была.

Вообще-то мы, мальчишки, были такие патриоты перед войной! Мы хотели в армию, служить куда-то на Халхин-Гол… потом этот пограничник был с собакой, он там прославился, мы его всегда читали… Карацупа. И собака ж у него там была. Ингус, да…

Мы это, знаете – прямо всем хотелось на границу. А тут вдруг война. Ну, некоторая ребятня наша: «А пойдём в военкомат, мы поедем воевать». Я – не ходил, честно говорю: не пошёл. Просто мне некогда. А они кто-то там пошли. Приходят: «Нет, - нам сказали. - Идите работать, потому что у нас хватает подготовленных красноармейцев достаточно. А вам ещё рано».

И так я работал до 1942-го года. А брата – призвали. Он в магазине был продавец и заведующий. Отдельный магазинчик такой на лубзаводе в Каневской. Лубяной. Луб. Пеньку били. Она же сейчас, как наркотики, считается… конопля. Каждый колхоз сеял коноплю обязательно.

Я на место брата встал. «Как же, ему всего-то пятнадцать лет, не можем мы!» - «Ничего. Оформляйте на жену – а он будет работать». Ну, оформили на неё, а я работаю там сам уже.

А тут рядом на заводе завскладом был – тоже его призвали. И его сын тоже дело принял. И мы так это вроде сдружились. А тут привезли как раз с Крыма вино. Такое вкусное! Бочку мне дали. Малага – сладкое такое. В руки если возьмёшь – пальцы слипаются. Оно сколько-то лет там уже стояло, а эвакуировать стали – и бочку дали. И он, и я, мы стали это самое… [Смеётся].

Я не курил, а потом-таки закурил. Мы же, значит, самостоятельные люди, всё такое…

- Что в этом магазине ещё продавалось?

- Основное было – это продовольствие для рабочих завода. Хлеб, конечно. Хлеб, что там ещё? Рис, да, крупы там… то, что лимитировалось. Как война началась – сразу стало лимитироваться. По карточкам. Список фамилий рабочих завода. Например, Иванов: три человека у него семья. Он работает один, а у него три. Значит, хлеба им на троих надо давать. Они же все есть хотят.

- Но они платили?

- Конечно. Просто не могли взять больше, чем норма. Факт тот, что платили, покупали, но – по норме. И вот если что-то ещё поступало, примерно – там у меня не хватит для всех… я иду в профком – он советует, как надо распределить, чтобы всем… или рабочим – или кому дать в первую очередь: у кого многосемейным, кто одна там женщина, у неё трое или четверо детей, муж на фронте. Вот значит, им – в первую очередь: надо кормить детей.

А из промышленных товаров – по-моему, ничего не было. Керосина даже. Ничего, только продовольственные.

Я каждый день ездил за хлебом в центр, потому что завод за станицей был. Вот у меня подвода… давали – с будкой. Я еду в склад, в сельпо, что там есть. «Тебе вот бочка вина по наряду там расписана». Я, значит, расписался, забрал – и повёз. Вино, конечно, тут уже свободно, вроде не распределяли. Кто сколько захотел взять. Как сейчас помню, было – литр стоил 27 рублей 70 копеек. Но вино было – это что-то такое! Это вот единственное у нас за целый год! Я год там был.

Подходит июль-месяц 1942-го года…

- Подождите, а первая зима – тяжёлая была? 1941-го – 1942-го годов?

Я бы не сказал. То есть – нормально, не голодали. Вернее – тоже, да, было, но – во-первых – правильное распределение! И такой голодовки никто не испытывал. И кто-то даже если неработающие, пенсионеры – в станице голода не было никакого.

Эвакуированные – приезжали, но – немного. Я помню, к нам даже прибыл один из Питера… он стал инженером этого лубзавода, когда старого главного инженера забрали на войну. Он устроился с женой, с дочкой. Помню, потому что дочка приходила ко мне: уже взросленькая такая. Она брала хлеб.

Я же знал всех уже пофамильно. Также по списку – и ему одинаково, как и любому, никаких льгот: кроме, как я говорю, многосемейным матерям. А так, чтобы кому-то из руководства давали там вместо полкилограмма хлеба килограмм – нет, не было этого. Всем – ровно. Всем-всем: грамм в грамм! Это уже чего-чего – точно! То, что в списке люди есть – кто б он ни был, хоть он начальник цеха, хоть он самый рядовой там – все получали то, что было по норме. Тут в отношении этого было полнейшее…

- Какая информация была с фронтов? Следили за этим?

- А как же? Тут же кому придёт письмо – уже и соседи сбегутся, и все знакомые. «А чего же он не пишет? Где же мой?» Придёт письмо, примерно ты прислал – мои прибежали: «А что ж они вместе уходили, а что ж он обо мне ни слова, ни полслова? А вроде ж вместе пошли?» А ведь они понятия не имели, что отправляли не сразу в часть, а на сборный пункт краевой. А там уже, как говорится, и где я, и где ты – уже неизвестно, куда кто попадёт.

И похоронки начали приходить… правда, не так уж много было. Но были уже в 1941-м году, быстро начали поступать.

- Как-то это отмечали, что есть похоронки?

- У меня близких родственников погибших как-то в то время ещё не было. Хотя брат погиб, но погиб уже аж в 1944-м году. А потом я же дома был только с 1941-го по 1942-й: один год. Тут маленький, а потом 1942-й год подошёл – в июле мне повесточка: «Прибыть 28-го в райвоенкомат». Я пришёл 28-го, как положено. Паспорт у меня забрали. И у нас парк рядом – «Ожидай вот там-то». Сидим день…

А что с собой было в котомке у нас? Полотенце, мыло... кружка, ложка… Вот такое. Что-то взяли из еды с собой, конечно. Пока доехать – перекусить было.

Мы там двое суток ждали – и вначале нас повезли в сторону Староминской, навстречу фронту. А уже слышим, что Ростов сдан, вот уже идут бои под Батайском там вот: Кущёвка, Батайск уже… Нас и вернули. Мы проехали туда ночь, смотрим – штабная машина фронтовая около нас остановилась, в подсолнухах, и нас – бах! – и назад. А ехали – на подводах, на бричках…

Нет, туда – пешком шли. А сюда вернули – нам в этот же день подогнали 20 бричек: собрали с района, потому что 200 человек было. По десять человек на бричку – и 30-го июля 1942-го года под руководством одного офицера с военкомата двинулись на Краснодар. Мы доехали до Динской, здесь недалеко, она как раз на развилке.

А у нас офицер этот был на машине грузовой. Он туда-сюда мотался, уже успел скататься в крайвоенкомат… видно, там ему сказали, куда теперь надо везти своих людей. Он встретил нас тут, и говорит: «Вчера, 2-го августа, в Каневскую вошли немцы». Вот так. Значит, мы были 3-го августа здесь на перекрёстке. Когда мы были тут, что делать – перекуривали, кто что…

Настроение у нас – отличное! А что? Мы – молодёжь, 200 человек пацанов, что нам? Картошка тут росла – давай жарить! Натащим, костёр разожгли, всё такое. И тут летят три бомбардировщика немецких. И на бреющей такой высоте – прямо через нас – и пошли на Краснодар. Отбомбились – и нам видно эти дымы, даже звук оттуда дошёл! Мы тогда скорей побросали всё это – и рванули! Но не все, а только наша бричка. В Краснодар!

Там они бомбили Сенной рынок. На нём людей-то – много. Мы только стали подъезжать – прямо посреди улицы воронка. И смотрим – внутренности человеческие на дереве. Ну, мы, как говорится, в крайвоенкомат – а нам говорят: «Езжайте назад обратно на сборный пункт».

Мы приехали: «Ой, отметьте нас, чтобы не посчитали, будто мы отстали. А то нас запишут ещё в дезертиры. Тут же мы, как это так?!» - «Садитесь, располагайтесь, вон лесополоса – под лесополосой». Всё это было уже 3-го числа.

Мы переночевали там.

4-го числа, значит, с нами работают… и ночью работали: с краю же много людей было! А лошадей в лесополосе попривязанных – уймища. И – людей, призывников. Ну, военкоматские там крутятся, а наше дело что – лежать да курить, как говорится.

4-го приходит один офицер, не знаю, откуда он. С части уже, с 339-й дивизии. Ко всем обращается: «Кто умеет запрягать лошадей в подводу?» У нас поднялось человек двадцать, наверное. «Вон лошади стоят, по паре лошадей берите, садитесь – и за мною». Сам садится так же, берёт пару: «За мной – шагом марш». И поехали. Ни фамилии, ничего. Ничего у меня нет: я паспорт же сдал там…

Заехали в Краснодар, на фабрику кожгалантереи или что. Она уже на военное производство перешла. «Вот сбруя, берите на лошадей на этих каждый». Все мы уже опытные немножко, понимаем: сбрую, всё – хомуты, вожжи, уздечки – всё взято было. Всё это – не больше часа, а то и того менее. «За мною», – опять. К Сенному рынку, там завод «Октябрь» был, он брички делал. Заезжаем во двор – там брички стоят. «Запрягай». Все запрягли. «За мной!»

Едем, едем, ночь уже. Приезжаем ночью. «Стой». Какой-то хутор, что ли, или что-то такое. Как они нас в ночи распределяли, не знаю. Целая колонна бричек. Только я оказался один. А темень – страшенная, нет Луны. И я спрашиваю у какого-то солдата или кого там... «Куда, – говорю, – нас привезли?» - «Хутор Капонской». Это километров 15 от Краснодара или 12. Нет, он сказал «Капони»! «А немцы далёко?» - «Ложись спать, далёко».

Ну что ж? Тут же в бричку… или под бричкой даже: август-месяц же. Это было с 4-го на 5-е. Лёг, уснул, утром старшина меня будит: «Вставай обмундировываться». Ну что ж, схватился. А что обмундировываться? Пилотку дал, гимнастерку б/у, патронташ с тридцатью патронами, винтовку – такую: в полтора раза выше меня. Прицел – ещё дореволюционный. Винтовка ещё и втрое раньше меня изготовлена. Почему – потому что прицел был не в метрах, как сейчас, а в шагах. Солдаты в царской армии были в основном малограмотные или вообще ни черта не грамотные: крестьяне же, поэтому им так надо было. Шаги – они знали, а метры – они понятия не имели. И мне попалась такая винтовка.

Ну, уже светло стало. А они же мне ещё ночью сказали: «Ты попал в роту связи 1133-го полка 339-й Ростовской дивизии». Ещё с вечера. Я их тоже спросил и за немцев: мол, далеко ли. И тут он мне её дал – и я её начал чистить.

Тут подходит один... зам. политрука. Оказывается, рота-то связи – она есть, только людей нету. Два ездовых, старшина и зам. политрука. Тогда ещё воинских званий не было. Обращались – «товарищ командир взвода», «товарищ командир отделения» – и там кто бы ни был. Но знаки – носили, вот этот зам. политрука носил три треугольничка. Он тут же приносит мне: «На, читай, принимай Присягу!»

Ну, я прочитал, что мне… я же всё же восемь классов окончил, читать умею. «Распишись». Расписался. «Занимайся».

Я винтовку чищу, вдруг слышу – пулемёты: та-та-та, та-та-та… А рота связи – под лесополосой. Там вот – хутор [Показывает], и прямо на окраине, почти на окраине, метров пятьдесят – лесополоса, где мы стоим. А слышим из хутора или где-то за хутором – такая сильная пулемётная стрельба! Я уже не стал и спрашивать, а сразу догадался: значит, немцы. Мне сказали: «Далеко, ложись» – а они, оказывается, часов в семь или восемь уже начали атаковать. Я быстренько собрал всё это…

- А винтовку откуда знали?

- Да, я забыл сказать: когда война началась, в станице Каневской был сформирован отряд. Истребительный батальон. И мы даже ходили один раз на стрельбище, по три патрона стреляли. Не на стрельбище – а у нас «глинище» такое было. По три патрона мы стреляли – и я оба, то есть все три – попал в эту мишень. Так что я в этом всём соображал.

- И винтовку могли собрать?

- Да, сам уже без помощи собрал, всё сделал. Ну да, прежде чем стрелять – нам же там показали уже, что такое винтовка, из чего она состоит.

Собрал, значит, стрельба идёт – я молчу, не спрашиваю у зам. политрука ничего. И вдруг ни с того, ни с сего, как говорится… вроде мы одни стоим под лесополосой, никого нету больше – бабах! – мины! Я ещё не знал, что это. Разрыв – метров за пятьдесят так. Один, второй, третий. Я – за зам. политрука. Мы залегли, лежим. Говорю: «Это что такое?!» - «Это снаряды». А я говорю: «Нет, это мины». Он семь штук бросил – и прекратилось всё.

И в это время подскакивает – я не видел когда, только слышу, зовут меня – командир роты связи. А он же всегда находится при штабе, он же ответственный за всю связь полка! Поэтому с него спрашивают всегда. Старшина меня: «Идём к командиру роты». Бегу к нему: «Я вас слушаю». «На лошади скакать умеешь?» - «Конечно, умею». Я не говорил, что в станице пас лошадей. «Вот тебе пакет», – и рассказал, как дорога идёт, как скакать. – «В основном иди по этой дороге, в любые отростки – не сворачивай, только по этой дороге. Вот она – до штаба дивизии. Вдруг встретится какое-то препятствие – уничтожь пакет. Сам доберёшься – доложи, что немецкие танки с пехотой атакуют полк».

А связи, радиосвязи – не было при отступлении: все радиостанции были на батареях, а батареи разрядились. И я потом видел их как-то дальше уже: они кричат, кричат – а их никто не слышит.

Но он – не сказал, что связи нет. Просто: «Скачи, вручи этот пакет! Любыми путями доберись туда и доложи то-то, то-то. Скачи аллюр три креста!»

А я даже не стал спрашивать, что это такое. Думаю: «Я же знаю, читал. Это надо скакать так, чтобы все силы лошадь отдала». И в то же время она может скакать, скакать, упасть – и всё, шагу не даст больше. Надо давать ей отдых через какое-то время, но я не представлял себе, как, когда.

И я – только садиться, но ещё – попробовал подпруги. Думаю: «Он их не отпустил ли?» Положено, когда человек встает с лошади – он отпускает ей подпруги. Вроде ж думаю и показать, что я соображаю в этих скачках. Подошел, попробовал – он не отпустил. И – только хотел садиться – как вдруг очередь автоматная вдоль лесополосы! Но так далековато был стреляющий, что пули – трррр! – и пролетели мимо нас, ни лошадь, ни меня, ничего не задели. А тем более – командира роты: он же стоит прямо почти в лесополосе, на краю её. Я как-то на доли секунды осёкся: «Что ж дальше-то мне делать? Скакать?» Командир роты тут на меня: «Скачи!» Но – не заматерился. И я тут с хода в галоп рванул – и побежал.

И скачу, скачу… с километр проскочил – дай, думаю, на рысь перейду и тому подобное.

И вот слежу я за дорогой… она лучше набитая, чем эти отростки всякие. Вижу – впереди поляна приличная такая, большая. И дорога через неё ведёт в лесок такой. Я скачу. В это время слышу гул – ууууу! – самолётов. Я так оглянул – боже мой, целая армада!

Скачу, скачу, а сам думаю: «Они летят так красиво, такое у них расположение, что пересчитаю их – мгновенно». Они – так вот [Показывает]: тройка, в тройке самолёт от самолёта, как будто его отмерило, как на парадах показывают! Две тройки. Потом – три тройки, потом три по четыре тройки. И все прямо парадом они летят! Думаю, просто красуются сами собой даже.

Идут – через меня, а я не боюсь: что же они – чокнутые, что ли? Из-за одного меня будут бомбить, что ли? Нет, конечно.

Я скачу, а их семнадцать троек. Это пятьдесят один бомбардировщик. Они через меня пошли на этот лесок – и скрылись там. Я доскакиваю до него – ну, это же было, может быть, сто-двести метров, я уже не помню. Но факт в том, что я уже у самой опушки.

И вдруг они, оказывается, пролетели в ту сторону лесок этот, а он небольшой был – и уже оттудова начали вот так вот [Показывает] – одни тройки, другие, дальше, дальше… – бомбить! Как поднялось! – представьте – пятьдесят один! Последняя сбросила – видно, четвёрка – бомбы прямо совсем рядом около нас.

Лошадь – стоит, а я держу её. Сам – лёг. Думаю, что ж я – сумасшедший что ли, чтобы скакать?! Минута – и я был бы в этом лесу! Я бы попал под это! А прямо совсем недалеко: обсыпало меня этой землёй, комьями... вот этот запах взрывчатки…

Я сразу понял, что вот эти рядом – это последние бомбы. Опять на лошадь – и через этот лес! Он весь, вижу – туда, сюда – всё изрыто! Дорога – на дороге вот такие комья земли [Показывает].

Это же август-месяц: земля – сухая, такая же, как вот в этом году была. Глыбы, комья – я уже держу лошадь: она сейчас споткнётся – я полечу, наверное, вперёд неё, и там от меня ничего не останется. Держу, скачу-скачу, выскакиваю с леса, смотрю – дорога там, и через неё – высота с тригонометрической вышкой. И вижу – с верха спускается кто-то в шинели… хотя это был август. Думаю – это и есть, куда мне надо.

Я подскакиваю туда. Он спустился – я к нему. Так и так. Вижу, что военный же. Командир.

Сразу говорю своё, мне же его примерно обрисовал командир роты. Отдаю пакет. Он разорвал, тут же прочитал, пакет возвращает. Да, расписался на пакете – я в карман его обратно. «Всё, скачи назад!» И я – уже потише – но скачу.

Проскочил в лесок уже, за него – ещё один лесочек там…

И вдруг меня кто-то останавливает! Встал. «Давай лошадь...» Привязывает… Я смотрю на него – думаю: кто такой? А я не узнал: это же измазанный старшина нашей роты! Что Вы думаете?!

Он идёт к бричке, достаёт котелок с кашей. Я же ускакал не евши. Он мне: «На, кушай, да скорей иди помогай могилу копать». Я думаю: «Какую, кому могила, что?!» Когда нас там всего-то...

Раз-раз поел, он: «Ну, скорей, скорей давай! А то уже отступает полк, уже батальоны остались!» Мне дал инструмент какой-то, я взял. «Вон за дорогой там ребята копают!»

Я пошёл – их там двое. Копают могилу. «Кому это?» - «Зам. политрука». Оказывается, я ускакал – немец снова начал мины бросать, и уже перенёс огонь. Видно, наблюдатель был где-то. Так просто же он не мог поправку взять. Никого нет, а он – именно по нам! Значит, какой-то диверсант… а диверсантов было много в то время! В нашей форме, на наших мотоциклах…

Значит, какой-то такой гад и корректировал огонь, потому что я уже стал спрашивать, а они мне говорят: «Огонь опять открыли миномётный, начали мины опять бросать. Одна рядом разорвалась. А они лежали там же, где ты лежал – и зам. политрука насмерть убило, а одного солдата тяжело ранило».

А я и не понял, куда же они того солдата дели. Даже, может, и в хуторе бросили – не знаю. Но факт тот, что – давай могилу копай! Мы долбим, долбим эту землю, втроём уже. А земля же – августовская. Но выкопали – вот так, наверное, если не меньше [Показывает]. 50 сантиметров.

В это время командир роты – откуда он появился, даже не знаю – подходит: «Давайте, хороните!» Приносят ребята, ложат его – а у него носки сапог торчат, мешают. Землёй закидывают – а носки торчат. Я говорю: «Да это же, как же это, это же не могила!» Он говорит: «Нельзя нам ни минуты, батальоны уже отступили и находятся дальше, чем мы. Мы скоро к немцам попадём, если ещё тут задержимся!»

Кое-как прикинули, на брички – и на Елизаветинскую. Она – здесь [Показывает]. И действительно – батальоны уже там были. Ну, нас, как роту связи, собственно говоря, приняли… одна бричка – да и мы же, как говорится, не воюем.

А батальоны заняли оборону по этой стороне Кубани – а нас переправили.

Там ещё была переправа на тросу. Трос проведённый, люди тянут – и она идёт. Брички – туда, и перешли. И там полк наш сразу весь переправился, а батальоны потом два дня вели бои. Даже на третий день. Правда, немцы их уже почти к Кубани прижали, и они никак не могли уйти. Чтобы переправиться – надо же встать. Если можно было до этого по-пластунски – то тут надо уже вставать, чтоб переплыть.

Сообщили, что когда немцы поджали наши батальоны к самой Кубани, чтоб в неё сбросить – в это время подошла «Катюша». Я её не видел, мы не видели: она была там где-то, позади… да не одна, а, видно, четыре. И они залп – как дали!

Четыре «Катюши» – это я так представляю, потому что потом я видел их по четыре. Они же батареей ходили, у них был залп длинный такой. И как они дали – так потом уже наши батальоны свободно переправились на эту сторону. Немцы даже ни одного выстрела не сделали. Только я этого не видел, а наши, когда отступили, рассказали, как «Катюши» дали залп – и они свободно стали переправляться.

С Елизаветки мы пошли на Михайловский перевал, на Туапсе. Жарко, воды нету. Мы этот перевал преодолевали – не дай бог. Там под деревьями лужи уже зелёные – так мы даже ту воду глотали! Но – поднялись на Михайловский перевал. Весь полк туда – и даже несколько орудий 900-го артполка – тоже нашего – залезли.

- К Горячему ключу?

- Нет, Михайловский перевал на Туапсе. Я знаю, что мы, когда поднялись уже туда – а перевал длинный такой, тяжёлый – вот один вскарабкался на дерево высоко – и говорит: «А, вон, вижу море!» Значит, мы где-то были уже возле него. И там уже мы свободно – знали, что ещё немца нету – сосредоточились.

Я только знаю, что по горам повели и нас, и всю дивизию так. Каждый полк получил задание. Куда, что. Факт тот, что наш полк оказался в старом лепрозории. Был такой Абинский район, и в его горах был лепрозорий для больных. Штаб полка построился, и – ну оттудова! А другие полки стояли ещё где-то в других местах.

Потом нам дали команду занять предгорье, а расстояние дали такое: от Горячего ключа – до станицы Ставропольская. Это 80 километров.

- Полку?!

- Нет, до дивизии. Но всё равно 80 километров для до дивизии – это огромный километраж! Поэтому сплошного фронта не было. То рота заняла, то батальон… опорными пунктами. В тех местах проходы, ущелья были. Где можно пойти на Туапсе аж до самого моря. Уж немцы-то знали, где. И вот мы это заняли предгорье всё.

Один батальон занял новый лепрозорий. В нём ещё жили врачи и обслуживающий персонал. И передний край проходил недалеко вот тут. [Показывает.] За новым лепрозорием – уже равнина, Кубань, и вот там наш батальон Яновского занял позиции. [Показывает.] Ну, а я оставался по-прежнему не ездовым, а конно-связным.

- То есть связь вся – на лошадях?

- Я – и в штаб дивизии, и в соседнюю дивизию… 383-я воевала там. Там вот эта гора… забыл, как её… и туда меня посылали.

Связь – держалась на ездовых. Конная связь. Телефонной – не было, радиосвязи – вообще не существовало. В штабе полка – и то… я же говорю: орут, орут...

Там тяжело нам пришлось зимой. Дорога – вначале по ней машины ходили: продовольствие, боеприпасы возили. А потом уже машины не могли: ишаками стали подвозить.

- Немцы – не атаковали?

- Атаковали. Но они же с равнины – их в горы никуда никто не пропустит.

Атаковали… особенно напротив нового лепрозория. [Показывает.] Дорога там была, вглубь туда … я по ней ездил тоже несколько раз, бывал там. Батальон целый оборонял этот проход! Они там очень сильно встали. Но и на других участках тоже, как говорят… но я же – всего лишь солдат, рядовой. Кто мне там доложит, где что происходит?

- Вы были при штабе полка или батальона?

- При штабе полка. Рота связи при штабе полка. Штаб полка – тут [Показывает.], а мы – через дорогу – рота связи.

Вроде у нас было три офицера: командир роты, замполит, и… и я всех не знаю, кто там ещё был. Повар…

Вообще, было тяжеловато нам. Во-первых, на ишаках много не увезёшь, а потом и ишаки не стали даже пробираться, потому что дорогу разбили, а морозов не было, не замерзала зима. Грязища – страшенная! Дорогу так раздолбали, что начали посылать уже пешие группы солдат аж в Пшаду! Там были армейские склады, оттуда брали и боеприпасы, и продовольствие. Это было примерно 80 километров. И мы это всё – ножками. Группа идёт – человек двадцать: туда и обратно. Кому что попадёт. И меня тоже однажды посылали туда пешочком. Лошади подохли все, нечем кормить было. Пешком уже все…

- Ели лошадей?

- Да вот именно что – нет! По глупости. Почему не ели? Потому что считали, что армейских – нельзя убивать. Хотя и голодали мы. А сама подохнет – уже вроде как и нельзя. Не ели, вот именно. Все лошади подохли – а мы их не ели. Как-то в то время не практиковалось такое, что лошадей можно кушать.

А вот послали меня туда на склады – ну, кому рису полмешка дали нести, кому что, а мне – ручной пулемёт и коробку с тремя дисками! Вот я и тащу их обратно 80 километров.

Ночевали по пути: далеко же. Поэтому остановку делаем на ночь – и опять идём. В общем, тяжеловато.

Станица Ставропольская – она уже в горах как бы, значит, в предгорье. Где-то самая крайняя на левом фланге, по-моему. И в январе или в феврале приехал генерал Гречко в дивизию и спросил: «Сколько нужно время дать, чтобы вы в Ставропольскую собрали один полк?»

Я не присутствовал, но говорят, что он дал командиру дивизии такое задание. Ну, тот говорит: «Суток двое». Потому что растянулся полк. Тот говорит: «Хорошо». Двое суток дал снять один этот полк со всех ущелий, и – в Ставропольскую. И на следующий день пойти в наступление на железную дорогу к Ахтырской, примерно вот здесь. [Показывает.]

Это самая ближняя была железная дорога… и автомобильная – это именно там, у нас. Все остальные – дальше были. И немцы – свободно по ним! Мы смотрим – они машинами мотаются туда-сюда. Видно даже мне. Я еду на лошади (когда ещё лошадь была живая), тоже на гору выйду через перевал, смотрю, слышу – там в полях женщины поют, убирают… уборка, значит. С осени ещё.

И вот немец дал, значит, наступать туда. Наш полк вышел – и пошёл в наступление со Ставропольской. Взяли пленных 120 человек и дошли до железной дороги.

Но немцы же не дураки: они же видят, что наши хотели! В Сталинграде – окружили, теперь хотели отрезать здесь: вот эту группировку Краснодарскую всю, всех чтобы! С севера там тоже подошли уже. И тут задача – только вот эту дорогу перерезать. [Показывает.] Подошли вроде, дорогу перерезали… но они – подтянули резервы с Краснодара! А на второй или на третий день – шарахнули так, что полк этот отбросили от железной дороги. Он вынужден был уйти, потому что народу слишком много погибло.

Правда, я уже был в другом полку, в 33-м. Меня перевели из связистов в 76-миллиметровую батарею. Батарея с лепрозория, в которой две лошади осталось: они – пушку тащили, а снаряды – нам каждому дали. По два – в вещмешок, а каждый снаряд – десять килограммчиков! И вот мы, значит, на помощь сюда пошли… [Показывает.]

Немцы ж было продвинулись до самого Пятигорска или до Грозного: аж там были! До Владикавказа! Так они же и оттуда мгновенно сняли все войска, и – сюда. Потому что поняли, что их тут мы обрежем – и им хана будет всем. Конечно, у них силы были, они тут держались везде наготове. Но наши уже были там, и наша ещё батарея подоспела.

Когда они атаковали, чтобы оттеснить – мы так удачно стреляли, что командир полка сам приехал, говорит: «Молодцы, так классно!» Они же думали, что артиллерии нет у нас. И, как говорится, свободно так расхаживали. А вдруг ни с того ни с сего артиллерия застреляла – и прямо по ним! Командир лично похвалил нас: «Вы сделали большое дело!»

Но всё равно у них там было и войск побольше, чем у нас, и боеприпасов… Оттеснили – и свободно до Краснодара стали гнать и гнать, а 14-го или 12-го февраля они уже легко взяли Краснодар. Почти что без боя. Только сейчас говорят, что бои были. Да никаких! Уже тогда там в Краснодаре у нас было не за что зацепиться: нету препятствий таких, чтобы создать оборону!

К Абинской вначале наш батальон подогнали. Как раз железная дорога – на правой, на северной стороне. Нам в атаку – утром. А перед нами всё поле было с осени вспахано! И мы стали подходить, шли уже к Абинской, пока без сопротивления. Дождь, холодно. Подошли к ней – а дальше уже идти некуда: там речушечка малюпонькая такая какая-то. Остановились. Ни плащ-палаток, ничего нету. Стоим.

Тут кто-то догадался: недалеко же железная дорога! Шпалы! Там метров сто, наверное, а то и ближе даже. Пошли, а – чем? Лопаточки у нас маленькие, а больше ничего же не было! И вот пошли эти выкорчёвывать шпалы. Две вынули, притащили сюда. Опять же этими лопаточками начали отщипывать – и сделали костёрчик. Два даже. И потом целое утро вот так отогревались…

А ещё на рассвете принесли нам водку! С кухни принёс солдат, красноармеец. Термос целый. Каждому стал наливать в кружку. Ну что, я выпил водки… она холодная, закусить нечем, даже воды нет… грязью же – не будешь. Дождь тут пролил везде – слякоть. Глотнул я – и ещё больше замёрз.

Стало совсем светло. «Занять исходные!» А – грязища: как «занять»? Тут по полю, по этой пахотной – ледок тоненький. На него встанешь, и – в грязь! Но мы – кто как выбрал где бугорочек какой – хоть что-то себе расчистили. Да, видно, руководство вовремя поняло, что там наступать нам невозможно. Что там один пулемётчик мог бы любой батальон уничтожить. Там не побежишь и не ляжешь. И нас в атаку так и не послали.

Тогда меня отправил старшина от имени командира роты за едой. Говорит: «Вот там-то, там-то – кухня. Иди скажи, пусть несут нам есть». Ну, так как атаки же – не состоялось. Я-то пошёл, а когда проходил под мостом – там лежал убитый один наш. Ну, я – дальше… какое моё дело? Кто-то подберёт же…

На кухне сказал: так и так, несите еду. И спросил: «А где штаб полка?» Я же в роте связи раньше был. А тут недавно передали по радио, что Каневская уже освобождена. И я так хотел письмо туда послать – и только-только написал! Думаю: «Интересно, отправили его уже из полка-то?» А они мне говорят: «А вон, метров 500. Там деревца – и штаб полка».

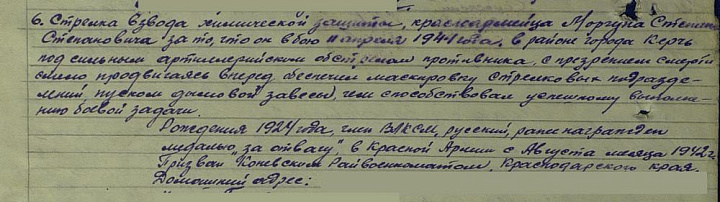

Думаю: «Сбегаю в роту связи». А эти – собрали продукты, набрали, что у них там было – и пошли. И проходят под мостом – а там лежит же убитый. И они подумали, что это я! Артобстрел же как раз был. Приходят туда к моим – и говорят: «А ваш посыльной лежит под мостом убитый».

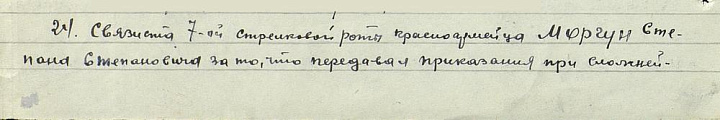

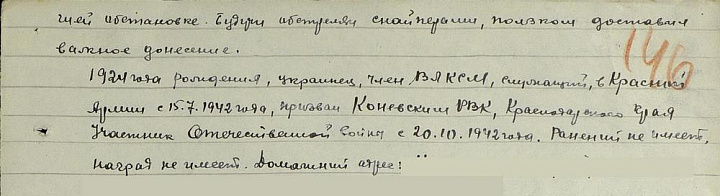

Я возвратился – никто ничего, молчок. Я и не знал. Но оказывается, командир роты уже успел сообщить про меня это в полк! Бумажицу – раз! – чтоб меня со списков исключить: мол, Моргун погиб. Они же, повара же эти, кто несли еду – на обратном пути принесли в штаб полка и передали его бумажку. И там меня уже зачислили в списки погибших! Еле-еле доказал потом, что я – это я…

Под Абинской нас перевели на ту сторону железной дороги. Перед нами курганчик такой. И что Вы думаете?! Потом уже, когда мы взяли этот холмик – оказалось, под ним вырыто помещение. Заранее население немцам сделало. Южнее железной дороги – наш батальон. И – прямо против него! У немцев курганчик – ну, метров 150, наверное, от нас: от переднего края до их переднего края. Послали наш батальон ночью один, чтобы внезапно атаковать и взять этот курган. Чтобы внезапность! Батальон вышел, расположился прямо под их передним краем, но враг обнаружил нас, открыл пулемётный огонь – и внезапности не получилось.

Тут сам комроты как раз меня послал отсюда, с переднего края: «Побеги туда к командиру батальона, доложи, что такая-то обстановка. Что нам делать?»

Я пошёл… как раз не знаю, где комбат был… заместитель его был, капитан Петренко. Я говорю: «Вот так и так. Меня прислал командир роты сообщить, что мы вот здесь лежим, пулемёты подняться не дают. Что нам дальше делать?» Он: «Ну, давай, поведи меня туда». Говорю: «Ну, давай, следуй за мной». И – бегом… там на фронте не ходят пешком: бегают или ползают только, по-пластунски. Бегом перебегаем, бежим, бежим. Ночь, темно. Он [Немец. – Прим. ред.] же стреляет – бежим…

И – выбежали, я только смотрю – огонь вспыхнул! Оказывается, батальон сзади лежит, а я промахнулся мимо него. Чуть, если бы он не дал это… немецкий пулемёт заметил нас – и очередь влупил! А, оказывается, я провёл Петренку и себя мимо моего лежачего батальона! Все лежат же, а темно! Так я провёл его прямо чуть не на фрицевские огневые позиции!

Мы с ним как кувыркнулись с высоты! А этот капитан Петренко на меня матом: «Ты что, меня хотел к немцам?!» А я – что, дурак, что ли? Я сам не видел. Думаю: «Что же такое?..» Он поднялся: «Я ухожу, передай командиру роты – пусть отводит людей назад». Отвели.

На второй день – опять, значит… теперь уже один младший лейтенант, командир взвода со взводом. Во взводе было всего десять человек: людей-то в пехоте вечно не хватает. «Ну-ка вы попытайтесь. В 12 часов атакуйте».

Мы поужинали, значит, он нас вывел туда, по-пластунски мы подползли как можно ближе. Вот – его десять человек, он – посерёдке. Мы лежим, а часов-то ни у кого же нет: ни у солдат… красноармейцев – тогда ещё… ни у младшего лейтенанта нету.

Он [Немец. – Прим. ред.] постреливает из пулемёта, а мы лежим себе, прижавшись к земле. Что нам? А он больше стреляет – туда, он же не видит, что мы лежим у него под носом.

А перед передним краем у нас было выставлено боевое охранение: станковый пулемёт от внезапного нападения. Оттуда солдат один подползает к нам. И я как раз недалеко от командира взвода лежу. Он говорит: «Товарищ младший лейтенант, сейчас уже 12 часов 15 минут. Комбат приказал атаковать». И пополз обратно. Младший лейтенант мне: «А ну-ка, проползи, всем скажи, чтобы приготовиться в атаку». Что там, десять человек, подумаешь, раз-раз, прополз: «Приготовиться, приготовиться!» Расстояние друг от друга не сильно увеличено, не то что днём, потому что друг друга слышно. Прополз, сказал, вернулся на своё место, ему говорю: «Всё сообщено». Ну, как говорится, он передохнул там…

«Встать», – тихонько даёт команду. Тишина. «Встать!» Все встали. «Вперёд». И мы идём. Ну, «идём» – прямо бежим, можно сказать. Но всё же так это не слишком: чтобы не растеряться, чтобы связь не потерять друг с другом же. А у самих – нерв!: вот же он даст сейчас с пулемёта по нам уже! Мы же знаем, он же вот строчил всё время!

У меня граната в руках – и у других тоже так. Мы бросаем гранаты туда – уже видим, что мы вот-вот пришли к их переднему краю. А он [Немец. – Прим. ред.] молчит. Гранаты три или четыре бросили, «Ура!» – не выдержали. Хоть надо было внезапно, чтоб тишина была, а мы заорали всё равно все: «Ура!» – и на эту высотку…

Честно говоря, его там уже не было. Он, наверное, ровно в 12 часов начал отходить. Потому что он видел, что уже – всё. Ведь он нас продержал под Абинской почти целый месяц не так просто. Он нарочно держал нас. Туда и бригаду морскую даже присылали, и она не могла ничего сделать. Что значит – подготовил оборону!

Некоторые спрашивают: «Почему это вы под Абинской станицей какой-то, как говорится, замызганной – ни город, ничего – целый месяц стояли?» А потому что там была – о б о р о н а. Там были то высотки, то есть более удобные места, то низинки заминированные с колючей проволокой... он подготовил там это всё.

Атаковали, всё, меня посылают: «Прыгай». Я сам такой худющий был. «Беги, доложи: мы взяли высоту. Что дальше?»

Я бегом назад прибегаю, докладываю. Из боевого охранения, там телефон был. «Так и так», – звоню, что мы взяли высотку. Тут же комбат: «Давайте двигайте на Абинскую, только аккуратненько смотрите, чтобы в засаду не попали».

Не знаем, что действительно ли он отошёл. А может, отошёл – да засаду устроит такую, что и ни одного живого не останется!

Я прибегаю, говорю: «Сказал так и так, на Абинскую двигаться». Ну, Абинская – уже совсем вот так станица: метров триста, наверное, хаты стоят. Мы цепочкой так идём вот тихонько, прямо через поле чистое такое, ровное. Идём, идём, пришли в один дом, стучим. Молчок, никого нет. Второй – тоже никого, в третий стучим. Женщина: «Кто там?» - «Свои, открывайте». «Ай, наши, наши, ура!»

Открыла, рада такая, что Вы думаете? Вот там не дом, а хатка, кажется. В этой хате дед один, две молодых женщины, замужние, с детьми уже, и бабушка. И это они сколько уже под немцем...

Мы: «Как же вы тут жили? Передний край же, вы же на переднем крае! Любой снаряд мог вас всех тут изничтожить». «А нам, – говорит, – некуда идти. С такой капеллой… семья – считайте, сколько. Нам некуда было в Абинске двинуться, поэтому мы в подвале больше жили. Подвал у нас есть, вот мы там. Особенно, – говорит, – последние два дня немцы нам сказали даже из подвала не выходить».

Они, оказывается, заминировали вот это поле всё. А мы – десять человек! – прошли – никто не взорвался!

Мы грязные, немытые. Она говорит: «Кашки вам дать?» Каша – кукуруза там намолотая, без жиров, без ничего…

А мы в комнату вошли только втроём (я зашёл, ещё один солдат и младший лейтенант), остальным командир взвода говорит: «Вот видите, смотреть в оба: а то мало ли чего, где-то немцы тут».

Хозяйка кашки мне даёт, я – быстренько её!

Командир взвода говорит: «Скорей, скорей давай, беги, доложи, что мы в Абинской».

И я, значит, бегом. Там всё время бегом. Я бегом и бегом. Бегу, смотрю – справа, тоже с нашей стороны, оттуда, с красной стороны, перебежками бегут пять человек. Лунно стало, как-то видно. А я один перед ними. Я так остановился, они залегли. Один встаёт и видит, что я стою – и, значит, ко мне приближается: «Ты кто?» Я говорю: «Я так и так, то-то, с такой-то дивизии, с такого-то полка. Наш взвод, – говорю, – уже в Абинской. А вы, – говорю, – кто?» - «А мы разведка 2-й гвардейской дивизии».

Значит, они получили сведения – и сразу же распространилось, что мы взяли высотку. Сразу поняли все, что немец отходит. И они послали разведку. Я говорю: «Ребята, перебежки не делайте, идите во весь рост. Там наш взвод. А то они примут вас за немцев – и начнётся перестрелка между вами. Поэтому вставайте и идите. Да наших не перестреляйте тоже». А сам побежал. И в это время вижу: в Абинской – вспышка, и три пожара одновременно вспыхнули. Это я говорил щас дольше, а они – мгновенно так! Ну, мне-то – хрен с ними, там пусть горит, я-то – бегу…

А тут уже, где боевое охранение – пришёл замкомбата и командир со 2-й роты: во втором эшелоне рота была там, видно. Рота, сапёров взвод, уже тут целое собрание собралось. Я ему докладываю: «Так и так, мы в Абинской. Я, – говорю, – уже в хате был, мы уже на окраине». Он сразу же в штаб полка звонит, командиру полка, докладывает ему.

Тот: «А ну, дай ему трубку». Этот – мне. «Ну, где там вы были, куда вы попали?!» Я говорю: «Как куда? В Абинской». - «Да вы не заблудились?!» Я говорю: «Как «заблудились»? Я уже в хате был у тётки, она даже кашей меня подкормила». Он так замолчал: «Ну, дай трубку опять капитану». Я отдал.

Замкомбата говорит: «Сильно не углубляйтесь, остановитесь там, потому что мало ли где засада, мало ли… что там вас группа – десять человек? Да вас изничтожить запросто можно. Ждите нашего подхода. А как вы двигались?» Я говорю: «Да так, прямо через поле». Но он же умный был. «Не может такого быть, – говорит, – чтобы немцы не заминировали. Такого у них не бывает, чтобы поле не заминировано». Я говорю: «Не знаю, мы цепью прошли – и я вот бежал сюда. В темноте же не смотрел, где мины, где нету». - «Ну, беги. Так, как ты пришёл, так назад и беги». А он сразу при мне тут: «Командир сапёрного взвода, а ну-ка по железной. Мы пойдём по железной дороге. Тут недалеко она. Вы первые проверяйте дорогу – а мы за вами ротой».

И я только от него вышел, метров двадцать прошёл – тут солдат один, красноармеец: «Ты как?» Я говорю: «Вот так: через высоту и – прямо туда». И он за мной, видно, попёрся. Я с высоты спустился вниз, вдруг слышу – взрыв. Я обернулся – взорвался парень. Ну, надо же! Нас десять человек солдат и одиннадцатый младший лейтенант туда прошли, потом я прошёл туда-сюда, а он один-единственный – взорвался…

Пришёл, доложил это младшему лейтенанту, что так и так, комбат сказал не двигаться в Абинскую без него, пока они не подойдут, потому что нас могут немцы изничтожить запросто.

Вот так мы Абинскую взяли.

После войны у нас встреча там была – уже по поводу освобождения… не знаю, какая годовщина. А на сцене выступает секретарь райкома партии, ему подготовил доклад наш один командир взвода противотанковых орудий. И выступает и говорит: «Первым ворвался сюда командир взвода», – нет, он не назвал даже командир взвода, – «Василина». А Василина – это командир взвода противотанковых орудий. «Первым ворвался, расстрелял пулемёт, там ещё что-то…»

У меня – тааакие глаза! Как «ворвался»?! Как ты мог вперёд пехоты ворваться?! Бывает ли такое, чтобы артиллерист оказался впереди пехоты?! Ну, и я выступить хотел бы, но они тут же закруглили меня: «Остановись, ладно, ладно…»

Пошли в столовую тут, нас в ней угощали. Я ему говорю: «Что ты дал доклад – зачем это врёшь? Мог ли ты со взводом с пушкой вперёд пехоты прорваться? Тем более, что там всё это поле изрыто то окопами, то воронками. А ты со своим орудием вперёд пехоты? – говорю. – Или ты бросил орудие да сам побежал вперёд нас? А чем же ты стрелял там?» Пулемёт у них, что-то там ещё... «Так как, – говорю, – бывает ли такое, что артиллеристы вперёд пехоты?» - «Да нет же». «Так а чего ж ты врёшь?! – говорю…

Ну и опять же после войны в газете было, будто он в Абинскую первым вошёл. Это же надо такое!

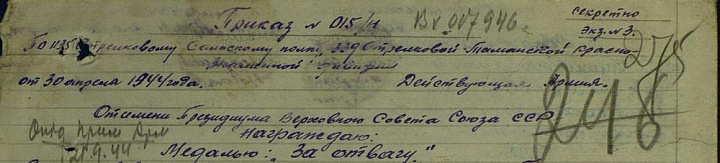

Но сейчас – не знаю… живой ещё, наверное. Я связь с ним потерял. Он прямо сейчас со мной боится встречаться. Знает. А знает, почему: потому что тут же «голубая линия», мы же на «голубую линию» вышли! Мы пополнились. До Крымска дошли – и нас отвели в Краснодар, всю дивизию.

- Как Абинскую взяли – так и отвели?

- Да, подошли до Крымской. С неделю, может, дней десять там. Тоже оборона была. Дождь, слякоть такая. Но нашу дивизию отвели. Для чего? Потому что в горах – ни разу, как говорится, не купались, не мылись – ничего. А потом же приказ вышел: новая форма стала и Советская Армия. С погонами. Нас тут, значит, всех искупали, одели в новую форму, пополнили, сделали нам боевое настроение. А то мы уже людей уйму потеряли. Людьми пополнили, знамя вручили. И я же присутствовал там!

- Как Вам введение погон?

- Ну, ввели – даже приятно как-то. Хоть видишь звание сразу, что к чему. А то было – как-то не по-нашему.

И оттуда же на «голубую линию» мы опять попали. На первой же атаке мы ночью вышли на передний край, и в это время вышли немецкие танки. А людей было у нас – столько много! В окопах мы сменили там какую-то часть, что некуда даже ружья противотанковые деть, нельзя пулемёты спрятать: некуда было… людей – так много, полно! И они всё на бруствер положили. Но немцы, как рассвело – как глянули везде… я так представляю, подумали «смотри, что делается!»

Они вызвали танки. Не знаю, сколько. И танки – давай расстреливать нас в упор. А вот этот же чортов Василина – ни одного выстрела не сделал! Его только потом вызвали. И об этом никто же не знал, только я как-то: как его вызвали. Я – почему: я как раз был опять же связным, меня послали.

А так – да: я перескочил, мы всё же пошли, но атака была уже не та. Во-первых, погибшие, потом все прятались и не слышали команды. Бежит сержант какой-то, кричит по траншее: «В атаку, в атаку». А пока он пробежал – получилось, что атака не организованная была. Но вышли всё равно. И дошли уже ближе к немцу, уже передний край его. И вот он как открыл огонь! Жутко: то там рвётся, то там, то там. А он заранее подготовил… называется, так сказать, заградительный… заградогонь. То есть он в определённую полосу стреляет уже, как говорится, не меняя прицела. Или меняет там.

Миномёты противопехотные…

Люди падают: один убитый, другой раненый, третий здоровый, но ему уже страшно, потому что все падают. Цепь залегла и не движется. И лежим мы, может быть, час и больше. Никто не шевелится. Солнце припекает, всё такое. Начали, кто не раненый, потихоньку, по-пластунски, назад. А снайпер… только и слышишь: не выдерживает у людей, начинают подыматься… и раненые тоже… а он только – щёлк!, щёлк! – только и слышишь, как добивает.

Я вижу, как людей многих там положило, и – снова назад. Подползаю… человек пять нас, наверное, вернулось в окоп свой – а в это время пробрался к нам ещё младший лейтенант, секретарь комсомола батальона.

Приполз: «Ну что там? Кто там живой, как командир роты?» - «А откуда я знаю?! Вот нас тут человек пять». Он опять на меня: «Ну, ползи обратно туда, поищи. Проползи по переднему краю, где лежит батальон: узнай хоть, кто из командиров рот живой, что он думает, как, что. В общем, доложи».

Ну что, приказ есть приказ. Выполз – и пошёл-пошёл-пошёл. Уже опытный, как говорится. Ползать научился. Подползаю – воронка небольшая: два человека сидят там. Один младший лейтенант и один солдат. У солдата обе ноги пораненные. Он двигаться совсем не может. Младший лейтенант – у того глаз. Осколок, видно, попал вот сюда [Показывает.], глаз выбило – и яблоко вот так вот висит. В плечо раненый, в руку. А ноги – целые. Он меня спрашивает: «Куда мне идти?» Он уже в таком состоянии, что даже ориентировку потерял. «Куда, скажи, мне идти? Я могу, ноги у меня работают. Я могу уйти».

Я говорю: «Милый мой, да ты сейчас подымешься – тебя тут же добьёт снайпер. Терпи». Уже кровь запеклась у него, уже не льёт. Я говорю: «Раз так, у тебя, видишь, уже кровь не льётся – значит, до темноты. Если хочешь жить, дотерпи». Я стал спрашивать у него своё – «А я ничего не знаю». Да что он? – такой же, как и я. В цепи шёл.

Пополз опять по цепи… лазил, лазил. Там убитый лежит, там раненый, там ещё какой-нибудь, даже и не смотришь. Подползаю – а тоже ещё опять воронка какая-то. Там два офицера – командир роты и взводный. Говорю: «Так и так, меня вот прислал комсорг, с батальона он пришёл. Хочу узнать, что за обстановка, что там, что вы думаете, что там можно сделать? Вы можете?» А ротный говорит: «Я сам раненый, правда, легко. Младший лейтенант около меня – тоже раненый. Я тебе ничего не скажу, потому что не знаю, что там, за этой воронкой, делается, сколько погибших, сколько раненых, сколько живых. Есть ли живые? Лежишь – думаешь, что уже все мёртвые, один ты живой».

Я пополз опять назад. Говорю: «Так и так. Нашёл командира роты с одним командиром взвода. Они ранены. И там ещё раненые. Никто может сказать, что там есть, кто живой, сколько их…»

Ну, он побежал к штабу, а мы в окопе до вечера, как говорится. Утром – меня опять к штабу связным. Пришёл – тут уже сведения собрались. Начальник штаба, слышу, по телефону докладывает: «В батальоне предварительно, примерно 46 убитых, 80 с лишним человек раненых. А в батальоне – триста человек примерно. Ну, остальные живы. Вот такие потери. Пулемёты – почти все потеряны».

В бою ручные пулемёты – они тяжёлые, особенно если раненый… а убитый – тем более. Убитый вообще ничего не может взять, и даже раненые – и те оружие бросают, потому что попробуй с пулемётом пробраться в тыл! Они всё бросают.

На него – ругаются там со штаба полка, что-то на него там это...

А я как раз ночью двигался же… по нейтралке бежал к штабу: надо было, послали меня куда-то. Меня же вечно посылали куда-нибудь, что-нибудь. И там я через один пулемёт даже споткнулся, чуть не упал. Говорю начальнику штаба: «Один пулемёт я могу принести. Не сейчас, а когда ночь будет». Сбегал ночью, приношу ему… но он из него не стал стрелять… почему, не знаю. Его вызвали.

Вот так мы воевали.

Я как раз был возле штаба связным: слышу, комбат собрал оставшихся в живых офицеров сделать разбор, почему не удалась атака. Полный батальон в составе – все, и противотанковые ружья, и пулемёты – всё было, а атаки не получилось. И там один командир роты, который живой – как говорится, прямо сказал: «А виновата в первую очередь эта противотанковая артиллерия наша. Она против танков ни одного выстрела не сделала. А почему? Понятия не имею». Ну, комбат: «Мы разберёмся». А потом он чего-то, этот Василина, как-то сгинул. И я его встретил уже в другом полку: то был в 33-м, а это уже в 35-м он вдруг оказался.

- 1133 и 1135, да?

- У нас были три полка: 1133, 1135 и 1137. И 900-й артполк, артиллерийский полк, там зенитный ещё дивизион был, медсанбат был, сапёрный, разведбатальон...

Вот так эта была война у меня.

Всего я воевал тут – в том числе наша дивизия, конечно… в дивизии – четырнадцать месяцев!

2-го августа немцы вошли в Каневскую, 5-го августа я уже участвовал в бою, Копанская, а 7-го октября 1943-го года наша, опять же, дивизия – повезло нам – взяла последний населённый пункт Сенное, это уже аж на берегу. И 9-го – стало уже три полка, а то один полк был. И два полка взяли Запорожское.

Я там не был. Я – только тут. Я же не могу быть везде.

Немцы, значит, что сделали: подошли к переправе… вот переправа. [Показывает.] Так они взяли… у них огнемёты ещё – поставили огнемёты в Сенной! И пулемёты, и всё. Сплошного переднего края не было, а – так...

А мы же идём уже, впереди идёт там, как всегда, разведка, рот раскрыли. Море уже видно, думаем: «Всё, на Кубани кончилось, мы живы». И вдруг вот тут пламя огневое как дало – он сразу всё включил! И из пулемётов по нам! Погибло там – не помню уже сейчас, сколько…

Там могила под Сенной, памятник поставлен. Это – нашей дивизии. Вот я там был как раз. Но в сам огонь не попал как-то. Сразу же мы тут залегли – но это кто под огнём попал. Ведь не все попали…

И он [Немец.] – что?! Ночью – отвёл! На второй день – их уже и нету. Он практиковал такое, чтоб сделать нам какой-то… как говорится, людей уничтожить чтоб. А сам уже тут же отступил ночью.

В Запорожской – тоже, только там у него огнемётов не было, как я слыхал. Но там тоже все эти пулемёты…

На второй день подтянули артиллерию – и взяли Запорожское, вышли тоже к морю. И таким образом 9-го октября… а война – считайте: была весь август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль… даже октябрь, понимаете? Четырнадцать месяцев! Я уже не считаю, что 7-го октября вот тут в Сенной…

- И Вы ни разу ранены не были?

- А вот и действительно: раненый – ни разу не был! А контуженный – трижды.

Засыпало: снаряд разорвался… танки стреляли. Мы стоим в окопе, кинулись – окопы неглубокие. Ячейка - глубокая. Туда!

Раз, два, три, и я – четвёртый. Ой, думаю… лёг рядом.

Снаряд – как даст по брустверу прямо этому!

Завалило – всё, в том числе и меня. Получилось – на дне лежал. Но я как-то так, что руку эту мог вынуть. Она засыпана, но не слишком много. Я раз, стал поворачиваться, а она прямо земля тебя обхватывает, прямо плотнее вроде как тебя ещё как связывает. Кое-как начал расчищать, расчищать... вылез.

А эти трое – засыпанные.

Я – к ним. Думаю: «Ну свои же!» Руками расчищаю, добрался до одного: вещмешок уже. Вещмешки же – у каждого. До мешка добрался – в это время бежит сержант: «В атаку». А в атаку ты не имеешь права задержаться.

Я бросаю – и иду в атаку. А после неё, когда уже сорганизовалось, я командиру роты нашему, он живой остался... а уже тут бегали солдаты через них, уже землёй ещё засыпало... – я командиру роты говорю: «Вот тут трое человек похоронены». Он мне: «Так пускай. Что их доставать будем, да снова хоронить? Они уже похоронены – пусть лежат». Так они в земле засыпаны и остались.

- А как немцы с «голубой линии» уходили – расскажите, пожалуйста: Вы же как раз там были…

- Да. Снайпер по мне стрелял на «голубой линии»…

Опять же, после этого боя штаб батальона оказался прямо на переднем окопе! Уже заменили часть наших, кто куда…

И – связь порвалась телефонная. Перебили минами всё. Послали от нас одного солдата. Он пополз, пополз, его – опять. А тут уже у нас двоих снайпер снял, и этого – то же самое. Пропал. Неизвестно: раненый или убитый – не знаю. А они сидят в блиндаже, штабные-то…

…я потом уже узнал, что замкомбата говорил, что никто не может туда сейчас днём добраться: прямая дорога на тот свет. А начальник штаба: «Вот Моргун, значит, сможет». Поспорили на мою жизнь. Что думаете?!

Он мне даёт какую-то писульку, начальник штаба – и вот: в роту.

«Винтовку – брось: она тебе всё равно не нужна, ты с неё стрелять же не будешь. Оставь её тут».

Я выполз. Ползу уже поверху перед передним краем. Подполз, ползу – и так смотрю, думаю: «Ага, траншея же – немецкая». А за траншеей видно, что там бугорочек, что-то наставлено, деревья, ветки вроде…

Думаю: «Этот же снайпер, где же он там, сволочь, сидит и нас оттуда щёлкает?» Ползу – а сам думаю: «Ну что ж ты, гад, не стреляешь?» А видно, когда я так посмотрел – а там вроде бугорочек: он ему мешал, небось! Я дальше выползаю уже на открытую – значит, он сейчас стрельнет! Я принимаю решение – какое? Схватиться во весь рост – и рывком вот так вот бежать в окоп! В следующий окоп!

Но, значит, ведь каждый человек, когда собирается подпрыгнуть – он как-то на секунду, на долю секунды – останавливается, а потом прыгает. Я же вот… сразу – думаю – нельзя: я знаю, раз он такой классный мастер – значит, нельзя и доли секунды ему дать! Я, как бежал – вот туда-сюда добегаю – и прямо вот одной, как бежал – так и прямо прыгаю туда, даже не прыгаю, а прямо встаю, как говорится, ногой…

…он не подумал, видно, что я могу так прыгнуть! Собственно, не прыгнуть – а свалиться туда… почему – потому что я свалился – там пулемётчики сидели. Они на меня – матом. А пуля – щёлк! – в бруствер – и они замолчали: видят, что пуля прямо вот как бы через меня, но – только в бруствер!

Я успел в этот момент, потому что я не прыгал, а валился прямо туда. Вот так.

Пошёл-пошёл оттуда по этому ходу. Потом там ещё один окоп, совсем пустой, но – он просматривается. Я – в окоп тот, значит. Иду, иду – о, убитые лежат. Я между ног там, между рук: они же вот так [Показывает.] лежат.

В полках существовали похоронные команды. Вот они всех убитых стащили туда – и как вот тянули на спине его… поднять-то на переднем крае – нет, никак... А стащили их туда – и они так все и лежат… вот так открытые глаза… и это не первый день. Ремни затянуты – а уже раздуло их. Глаза – вот такие…

Заваленный ими окоп – метров двадцать. А их – столько, что мне и встать там негде! То я вначале там между ног, между рук где-то как-то, но не выбирался уже, а вставать на человека – как-то жутко. А вижу – мне уже некуда встать. Я уже тогда не смотрю на них, а прямо по трупам бегу эти двадцать метров или там сколько. Бегу, а сам не смотрю. Когда они сами вот так на тебя смотрят...

Прямо по трупам пробежал, а хоть я и видел этих убитых уже – но вот тут увидеть столько их, да ещё по ним шагать – прямо аж дурно делается, честно говорю, прямо вот ощущение очень даже такое…

Проскочил – выскочил с окопа: тут – низинка, снайпера не видно. Тут наш танк подбитый стоял. Уже такое болотце или что-то такое. Вот к танку, мимо танка – и уже в окоп роты нашей.

Прибежал, командир роты – в блиндаже. Я к нему: «Товарищ капитан (или кто там, я не помню) так и так, я связной, вот вам распоряжение». Он берёт эту бумажку, читает: «Да я и без них знаю, что это. Я уже это давно сделал».

И до меня тогда только дошло, что не нужно это было им, никого туда посылать! А им надо было, что – я могу или нет!

Он говорит: «Я это давно уже сделал. Чего они опять?..»

Что там было написано? Я же никогда не знал. Я отдавал ихние бумаженции. А он даже не в конверт, ничего, а так просто бумаженцию дал. Что там было написано – понятия не имею. Но он меня, начальник штаба, когда отправлял – он говорит: «Отнесёшь – и там оставайся до вечера». Потому что нет смысла назад по-светлому возвращаться.

Вот в «голубой линии» мы всё же двинулись мимо Варениковской. Тут уже боёв почти ноль что-то на нашем участке. Может, там где-то другие полки… мне же никто не докладывает, я же солдат. Но мы, можно сказать, до Варениковской дошли. Мимо неё. Вот там, говорят, в городе был бой. Но на нашем участке что-то мы вроде без боя: так прошли. И вышли мы как раз в конце концов вот к этому посёлку Сенному…

…да, больше там боя нигде не было, это сейчас уже немножко забывается…

…а уже другие дивизии вышли к морю, уже освободились. Но наше направление было – у каждого же задание есть своё, что именно вот по этому [Показывает.] взойти сюда. И те два полка взяли Сенный, Запорожскую… Сенный – 7-го, Запорожскую – 9-го утром, и вечером Москва уже салютовала нам, что мы освободили полностью Кубань. Так и передали, что такого-то числа войсками освобождена полностью Кубань и Таманский полуостров, вот так!

Нас отвели… в частности, наш батальон был отведён в Голубицкую. На берегу моря. Мы там стояли почти что месяц. Это было в октябре, а 5-го ноября – тронулись мы. Мы не знали – как другие полки там? Все же растянулись.

Гитлер хвастал, что он снова захватит Кубань, всё такое, что это, мол, всё временно, знаете... И поэтому нас расположили там. В самом деле, думаем – может, ума хватит? «Десант будет!» Но его никогда не было.

Мы там, правда, покупались, отдохнули хорошенько. На винограднике побыли. Потому что мы, когда взяли – там недалеко, а это же – октябрь, созревание винограда! Туда же немцы никого не пускали… не то что не пускали – они минировали же везде!

И мы тоже, когда пришли – нас послали роту туда, чтобы мы не пустили жителей, потому что там мины могут быть. А они же – полезут! Поэтому нас довели, остановились, сказали: «Туда не лезьте. Если что – то там очень-очень могут быть мины».

Ну, уже сами мы там... я, например, три дня практиковался на минах. Прошли, проползли, как говорится, прощупали. Мин нету. Ни одной мины не оказалось. И мы, как говорится, этим виноградом блаженствовали – вот так! До того, что нам селедки начинало хотеться, а виноград совать уже некуда было. Вот нам это за все наши труды, за все наши беды – виноградом.

А 5-го нас подняли и вывезли в Коса Чушка, знаете такую? Она же – так: то уже, то шире, то вот такая. 16 километров, что ли? Вот нас ночью – туда, и – десант морской десант под Керчь! Но я не попал. Ни наш батальон, или вообще наш полк, я не знаю. Дивизия же это. А разве можно всю посадить дивизию? Даже уже не беру там подводы, машины там, тылы. А боевые даже – и то надо столько там транспорта, чтобы всех…

…а может быть – и наш полк тоже частично брали, какие-то батальоны.

Первые – там высадили несколько… там, батальон, два, три, может быть. Постарались. Немцы встретили их, конечно. Но силёнки были разные, и наши продвинулись. И я уже лично с подразделением высадился, когда наши заняли Капканы. Уже вот тут [Показывает.], а Капканы – такой первый населённый пункт был, я запомнил. Мы там были, а потом постепенно брали то завод Войкова… взяли, то потом завод-колонку, под самой Керчью.

Там новые дома – говорят, там немцы жили, что ли, специалисты какие-то. Колонку – взяли. А потом уже третий раз продвинулись аж в Керчь уже в саму. Если Вы были в Керчи – там есть курган…

- Митридат?

- …нет, Митридат – это гора. А то есть курган – и там, говорят, стояла гробница мраморная. Угол так отколотый, но – большая такая, мощная. Вот за ней метров пятьдесят–сто – передний край проходил наш. Два домика частных было, и они друг от друга вот так [Показывает.], и я там сам себе загородил. Копать нельзя: там вода была близко, так что сделал из блоков (там же блоки в основном) загородку, накрыл там разной мурой, и сверху ещё блоков – и туда лазил, как в собачью нору. Вот там и у него [Немца.] передний край проходил.

Однажды мина попала прямо на крышу моего убежища. Ну, засыпало, но не пробило ничего. Там нам завезли в определённое место дымовые шашки. И вот нам дал командир взвода задание в течение ночи 60 шашек принести оттуда. Место указал, мешок дал. А грязь такая... И вот я туда по десять шашек, по-моему… шесть раз за ночь ходил. По окопу идёшь – всё такое грязное, что я когда принес последние, на мне шинель вся грязью облипла.

Но наша российская, русская шинель – она была непромокаемая! Да, это не то, что сейчас… как говорят – там чуть-чуть дождик, а современное всё – уже насквозь. А вот тогда – и дождь идёт, и всё – а она обтекает, обтекает, а промокать почти что не промокает.

И вот дают команду один раз: ложную дымовую запустить, будто вроде наши в атаку пойдут. Мы как начали пулять эти! Зажигаешь, бросаешь – а сам прячешься. Вот уже через улицу там немцы были. Мы на этой стороне – они на той. Вот мы это бросаем, бросаем...

Он же [Немец.] – как открыл огонь артиллерийский – это вообще! Ну, полностью, видно, выпустил всё, что у него было. Он думал, что мы под дымовой завесой пойдём в атаку. И он, конечно, в первую очередь открыл огонь по переднему краю нашему. Это жутко что! Чуть ли не все домики, дома, хаты – всё поразбил… что тут творил!

Когда закончилось, пехота подошла к нам, один: «Чтоб вы, идиоты, тут больше дым свой не пускали! Нам тут жизни не дают!» Я говорю: «Так что ж мы, сами под себя? Приказывают – вот мы и зажигаем. Что ты думаешь?»

А второй раз уже пустили – он уже особо и не стрелял. Потому что понял, что это всё ложное. А ночью 11-го апреля наша рота одна ворвалась! Я был, опять же, связным. Передал, что рота ворвалась в траншеи немецкие. Ага: значит, и остальные начали туда...

В этот день, в эту ночь, вернее – к утру полностью Керчь была освобождена. И наши все войска двинулись. Там за Керчью какая-то лощина такая, поле большое, ровное, километров 12, наверное. Мы шли в основном, можно сказать, такой цепью как бы. Уже ждали, и точно – впереди там небольшая такая высотка.

Он [Немец.] установил там батарею артиллерийскую, ну, наверное, пехоту тоже, и – давай! А у нас уже и танки были, несколько. И вот мы, значит, идём на эту высотку, а он с артиллерии – по пушкам, по нашим танкам – огонь. И прямо я иду, а танки недалеко. Снаряды, противотанковые снаряды – они не рвутся. Об землю – шарах! – и дальше полетел. Шарах! – и дальше. А я – иду… а что мне? Он же не по мне стреляет.

И – он видит, что нас много! Мы уже – так: центр как бы придерживаем, а фланги – пошли-пошли вот так в обход. Большое же поле там. Вот он видит, что вот-вот мы закроем его. И он – раз! – собрался – и уже на машинах. На машинах – шарах! – и все рванули. Ни людей никого, ни пушек, вообще там ничего уже нету…

Потом – после Керчи – у нас танковый полк появился, и на него, на танки, посадили один батальон. Но вот чей батальон, я не знаю. Может быть, нашего полка, может быть, другого. Ну, конечно, это подвижная группа… потом там их ещё поддерживающие какие-то были. Что мне, докладывать будут, что ли? Я солдат. Но – так, по слухам. И они вырвались вперёд – и пошли, и пошли, и пошли.

До Феодосии – девяносто километров. Я запомнил, что «девяносто» сказали, когда мы их ножками за два дня прошагали. И вот, не доходя Феодосии, идут нам навстречу: колонна пленных немцев! Целая колонна: человек сто. Нашего даже сопровождающего нету. Их старший и ведёт. Прошли ещё немного – опять: ещё одна колонна идёт! Оказывается, эта подвижная группа не дала им возможности там окопаться, закрепиться: атаковала, и они – всё. И они, значит, построены, и им говорят: «Вот туда, откуда мы пришли – туда идите».

Вот так и пошли дальше пленные без всякого сопровождения. А куда им деваться? Оружия же нету у них, оно всё сдано, забрано. И они идут, а мы стоим смотрим… там лесок, они в нём скрылись – и мы двинулись дальше.

Так что мы Феодосию не штурмовали, её без нас уже взяли. Мы только прошли её – и опять дальше. То есть подвижная группа вот эта впереди шла и успешно действовала. Крупного такого сопротивления у них [У немцев.] не было подготовленного, и мы, как говорится, только шли, денно и нощно, всё время. Ночью идём – и спим. Остановилась колонна, ты головой в соседа – шарах! – ага, пришёл. И вот так до самой Ялты мы почти всё Черноморское побережье как бы освобождали.

- По самому побережью шли?

- По побережью, да. Все вот эти: Алушта, Алупка, Гурзуф – всё мы освобождали, как говорится. Ну, не я лично, но наша дивизия.

Подходим к Ялте, не знаю, сколько… километра три. Там тоже большая такая поляна – и дорога идёт по краю. И эта поляна забита расстрелянными лошадьми! Там столько лошадей, а все такие крупные! Немцы, видно… им уже некуда было их девать. В Севастополь тащить? Зачем они там нужны? Они уже не нужны им. Но и нам отдать им было жалко, и они их поубивали там. Все были в голову расстреляны. Просто жалко, столько… там сотни лошадей было расстреляно. Ещё не разложившиеся, ещё только они пару дней, может, назад убили их.

Но в Ялту мы не зашли, потому что дорога проходит рядом с ней.

Потом ещё до этого – я не сказал – у нас в Керчи погибло два командира дивизии! Первый – погиб Василенко. Он командовал дивизией здесь, на Кубани, все четырнадцать месяцев – и был живой. Под Керчью погиб. Герой Советского Союза, генерал-майор. Его привезли в Краснодар хоронить. Где Вечный огонь у нас – вот там на кладбище ему памятник сделали. По чьему указанию – понятия не имею.

Второй командир дивизии две недели покомандовал – тоже там же погиб. Его там и похоронили.

А первый – был вроде знаком с секретарем крайкома, и тот позвонил и сказал: «Организуйте ему сюда доставку». Поэтому ему памятник и поставили ещё во время войны, понимаете?

И вот так мы шли, можно сказать, без боёв. Но передовые-то отряды – воевали, а мы их – догоняли. Ни в Гурзуфе, ни в Ялте, ни в Судаке – лично я не участвовал. Подошли к Севастополю, но – опять же, не только мы. Ну, там бои были, Кадыковка какая-то… спрашивать я не спрашивал. Разве солдату нужно, как оно там называется?..

И подошли к Сапун-горе. Вы были? Сапун же гора – вон какая, во всё небо! А на неё всего одна дорога была, возле Сахарной головки. А внизу блок белый лежал тогда, бетонный. Не знаю, лежит он сейчас? Я почему о нём вспомнил – потому что мы, когда подошли, остановились от переднего края подальше, во втором эшелоне, и в подвал там спустились. Сверху забежал солдат – не знаю, откуда, чей – и рассказывает нам: «Под тем блоком было укрытие сделано, а немцы при отходе подрыли его. Ну, на рассвете выделили пушку, стали по нему выстрелы делать, и блок – сел. А там был командир роты и один или два солдата. И их всех там придавило».

Нас расположили начально – вот тут дом был [Показывает.], а тут такая возвышенность. Я лично на ней оказался. Тут рядом радист лежал, который подслушивал немецкие разговоры и передавал эти сведения. Я недалеко от него был. Кому-то звонит, что немцы дали команду такую-то, послать группу освободить там что-то, какой-то хуторок или что-то, тридцать человек, сказали, будет атаковать, приготовьтесь. Я слышу это всё. Выкопал себе убежище, лежу. День или два я там пробыл.

А Сапун-гора уходит вверх, и там такая как бы лощина. И вдруг с этой лощины выходит двадцать два танка наших! Идут не прямо один в один, а таким шахматным порядком. На фронте зря не маячат, но мне всё это хорошо видно. Подняться на Сапун-гору они не могут. Тогда они идут вдоль неё вот к этой дороге, которая около Сахарной головки. [Показывает.]

А у немцев на горе было такое укрытие, что они их спокойно могли расстреливать в бок. А танки не могут вверх стрелять в ответ! Идут без выстрела, без ничего, а по ним с Сапун-горы бьёт какая-то артиллерия! Где? Я вижу – но не вижу ни одного выстрела. Где пламя? Самолёты наши идут – бомбардировщики, штурмовики – не бомбят. Вот это передний край, а они идут дальше. А наши танки кто-то подбивает!

Смотрим – остаются: там танк, там… подбили ещё один... первый – чуть поднялся рядом с дорогой к их окопам – и его подбивают, он взрывается. И вот – все танки подбиты, растянулась эта колонна прямо по всей, как говорится… на большом участке фронта.

Приходит ко мне связной – или там кто-то, солдат – и говорит: «Командир взвода приказал тебе, как потемнеет, чтобы ты был вот там-то, там-то, – показывает мне. – Там будет старшой, сержант, группа у него будет, вы ночью поползёте обследовать танки: может, там кто-то живой остался».

Как они подбили их все – не могу себе представить!

Ну, что ж, уже темно, прибежал тот сержант или старший сержант там. А не видно, сколько у него людей собралось. Он посчитал – наверное, человек восемь. Говорит, что так и так, мы идём туда-то, туда-то. Идём вот так, танки стоят, вот пойдём к первому там или к последнему… сейчас – вот к этому. И мы, вся группа, расположились – подползаем к этому танку. Куда там?! От него щепки одни, там живых нет.

Ползём ко второму. Около танка, метрах в двух-трёх, лежит капитан. Ноги перебиты. Раненый, короче. Двигаться совершенно не может. Танк – взорванный. Как он до взрыва выскочил? Ведь не после же! Видно, в горячке человек прыгнул – а дальше перемещаться уже не смог.

Сержант – к нему, а я тут лежу. Мы же все не лезем к нему. Сержант тут: «Товарищ капитан, я, – говорит, – возьму у тебя пистолет, тебе он не нужен же». Он говорит: «Забери». Сержант двоим говорит: «Берите вдвоём. Там плащ-палатка – тащите его». Поднять там в рост – не пойдёшь, ракеты беспрерывно бросают, а это же нейтралка! Как они понесли – ума не приложу, а он: «Так, ребятки, а что это мы всей группой ползаем?». Я слева был. Он говорит: «Ты вот ползи к тому танку, первому, а к тому – ты, а ты – к третьему…» И так далее.

Короче говоря, распределил, чтобы не все мы толпой были, когда нам вон сколько надо обследовать. Но – не всё, а только перед нашей дивизией: потому что нас, я говорю, не так уж много было. «И – назад возвращайтесь!»

Раз получил задание – я уже вижу танк. Я пошёл-пошёл…. ползу, ползу, не подымаюсь, а ползу. Хотя и ракет не было, когда я полз, ни одной. Подползаю к танку примерно метра на два, наверное, полтора, вот уже так голову поворачиваю, смотрю – а окоп идёт к танку, и по нему идут к этому же танку три немца!

Я обомлел. Я – метра полтора от танка, а они – вот прямо вот! Оказывается, там у них пулемётное гнездо, и танк хотел, видно, его гусеницей. А она попала не по ним, а рядом. И у них пулемётная точка как была, так и осталась, а они сейчас идут сюда к себе на дежурство!

Я, ну представьте себе, так лёг – не шелохнусь. Потом вижу, что идут они – вроде не обращают внимания. Думаю: мне осталось два-три шага, и я под танком буду. Если поползу назад – они же увидят меня, а у них три автомата. Да они одной очередью меня, а если втроём огонь откроют – так там с меня решето будет. И я – раз! – туда. Только шмыгнул – и в это время с правой стороны рукой задеваю – видно, динамка с танка. Такая длинненькая видна. И там же тоненький такой металл. Я его зацепляю, он – дзинь! – покатилось немножко, но недалеко.

Дзинь! – я сразу же на них смотрю, а он – раз! – первый – вот так руку поднял – и все встали. Я смотрю вот так на них – они же видят, прямо на меня смотрят! Глаза у них вот такие светятся, я глаза их вижу! Все смотрят прямо на меня. Но я – ни малейшего, даже на них смотрю. Глаза их блестят – думаю, и мои же, наверное, блестят, они выдадут. Я так прикрыл, чтобы чуть-чуть.

Смотрю – подержал тот, опускает руку… я тогда – рраз за танк! Подполз сюда [Показывает.], а они к этой стороне подошли. У меня что – один лист броневой вот так вот от танка торчит. Вертикально. У него внизу – сантиметров десять. А второй лист – я не знаю, как он держался. Но он – вот так [Показывает.], перпендикулярно, а тут вот между ними – сантиметров двадцать.

Факт тот, что я сюда подполз – и боюсь даже винтовкой пошевелить, чтобы не стукнула. Думаю: «Куда я попал?!» Прямо вот – щель. Они прошли, подошли к этому танку, встали – и стоят разговаривают. А я – с этой стороны брони. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, поговорили, поговорили. Потом берёт один – и бросает ракету. А я же – у них тут прямо! Я – в эту щель! Смотрю – прямо мне видно весь их окоп! Идёт так, а потом – метров через семь – вот так поворачивает. [Показывает.] Думаю: «Чокнутый. Ещё не дай бог оглянутся или что-нибудь увидят».

Что делать? Лежу, молчу. Куда? Их трое, а я один. Они с автоматами, я с винтовкой. И винтовка – в патроннике даже нет патронов, в магазине у меня патроны, все пять. Я же не думал, что я… да и даже если б в патроннике был – что? Я – один.

Без вариантов. Я думал: он же не послал никого. А то бы – я ведь лежу – тот бы подошёл сзади, сказал: «Ты, вставай». Или очередь бы дал. У них же практика какая: чуть что подозрение – шарах! – очередь. Хоть там, может, и никого нет. Он бы или очередь дал по мне, или бы сказал: «Ну-ка вставай!», если бы догадался, что это я.

Лежу, а они погутарили, погутарили… Смотрю – один выходит так нехотя к моему танку. И поворачивается по траншее, эдак вперевалку идёт, идёт туда. Те – нет. Он уже, смотрю, доходит до поворота. Мне хоть плохо, но видно: Луна есть немножко. Смотрю – и эти двое выходят! Идут – прямо друг за другом!

Что?! Сразу я – хотел… а потом думаю: я же начну заряжать, щёлкну – они услышат. Они метра четыре-пять отошли, я быстренько – раз! – и стреляю их. Думаю – ну как?! Аж вот такой сам дрожу весь.

Боялся я, как поведёт себя тот третий. Потому что я уверен был, что в него, конечно, не попаду. За поворотом – вообще не достану…

Короче, весь дым от выстрела – тут он совсем закрыл картину. Ну, я наобум – бабах! – ещё один. И что?! Выскакиваю во весь рост, встал к окопу – и ору уже не своим голосом на них… переживал так, что я сам себя не узнал, честно говорю, так я напугался. Делал, а сам дрожал.

Ору: «Хэндэ хох! Хэндэ хох!» Потом думаю: боже мой, а вдруг он легко ранен? Он сейчас как даст мне очередь, будет с меня «хэндэ хох»! На колено встаю на окоп, глянул, вижу – они лежат там двое. Потому что наша пуля, наша винтовка – пробивает запросто двоих. Лежат, не шевелятся даже. А того третьего и след простыл. Он, видно, как я выстрелил – сразу пригнулся и рванул! Потому что он же не знал, сколько нас тут.

Думаю – автомат взять. Мне так хочется хоть один автомат взять у них! Показать всё это своим: автомат! Потом как глянул… окоп – глубокий такой. Нет, думаю, не вылезу я оттудова. А думаю – тот же сейчас приведёт целую шоблу. Нет, думаю, хрен с ним, с вашим автоматом. Как рванул вниз!

Бегу – не знаю, падал я, не падал – но там с высоты я летел, как сумасшедший. Доложить командиру роты, чтобы вывел оттуда людей. Да как же он выведет? Ведь тот [Немец.] побежал – он же сейчас приведёт туда не меньше взвода!

И точно: я только добежал до низу, до наших – и слышу: ракеты, пулемёты, стрельба. Значит, он к своим добежал, поднял там тревогу – и они переполошились. Я сержанту говорю: так и так, доложил. «Ох и ты дурак! Да ты же мог в плен!»