Я, Мясоедов Николай Сергеевич, родился тринадцатого декабря 1922 года в селе Воротниково Незнамовского сельского совета, Старооскольского района Белгородской области. Тогда в селе было 120 дворов. У родителей нас было семеро детей, я – самый старший. Вы знаете, какая жизнь у крестьянских детей: сперва – помощь родителям по хозяйству. С момента организации колхоза мы вступили в него и вся жизнь была посвящена колхозу: мама трудилась в полеводческой бригаде, отец работал бригадиром. У отца было разностороннее дарование: он и пчеловодством занимался, и сады сажал. Оставил после себя в Воротниково огромный сад. Ездил к Мичурину советоваться по поводу новых плодовых деревьев. С началом Великой Отечественной Войны он был призван в армию и погиб в битве за Москву. Вся наша местность была оккупирована немцами, когда они наступали на Воронеж. Все мои братья и сёстры принимали активное участие в сопротивлении (почему-то рассказывает, улыбаясь). А на фронтах служил один я и, кроме отца, военных потерь у нас в семье нет.

Я сам наблюдал проведение раскулачивания. У нас были раскулачены и высланы четыре человека. Всё это происходило при активном участии населения. Я помню, как приходили к ним на квартиры, изымали у них «богатство» – то, что они прятали, излишки продуктов – и потом сажали в телеги, организованно отправляли в город, а там их направляли, куда надо. Тогда это считалось нормальным явлением. Не знаю, какие уж они были кулаки, лично я особого отличия не видел. Ну, жили чуть получше, чем мы, бедные крестьяне.

Сейчас много нареканий в адрес органов безопасности. Я дважды встречался с нашими органами безопасности. В 1937 или 1938 году был арестован мой отец. Как и в каждом селе, у нас были бедные и более богатые. Люди делились на сторонников бедных и богатых, такие были две группировки, и мы их знали. Вот эти богатые, побогаче других, они до самой войны и во время войны они показали своё лицо, в смысле помощи фашистам. И вот эта-то оппозиция беднейшему крестьянству всё время пыталась вредить. И здорово вредили: сожгли, и не один раз, огромную скирду хлеба, сена, сожгли конюшню с лошадьми. Они всё время писали анонимки на руководство колхоза. Мой отец был обычным бригадиром, не занимал никакой большой руководящей должности, но был открытым сторонником Советской власти и курса, который она проводила. И вот на него написали анонимку, что он, как бригадир, вредит Советскому строю, гноит овощи. Что он специально эти овощи сбрасывает в реку, а не сдаёт государству, ну и так далее. По этой анонимке приехали и арестовали отца, началось расследование. Приезжали, опрашивали колхозников и выяснили, что во время сбора урожая подгнившие помидоры собирали и не закапывали, а сбрасывали в ручей. Неделю или две отца не было, а когда разобрались – его отпустили. Что я могу сказать – конечно, реагировали на анонимки, но ведь разобрались! В другой раз имел дело с органами безопасности уже после войны, и коснулось это меня лично. Когда мы освобождали Эстонию, то обзавелись невестами. Девушки были из богатых семей. Некоторые (вещи?) дарили, знали, что наверно отберут и дарили. В общем, узнали это «наши органы», вызывали, посмотрели и говорят: «Товарищ, дорогой, мы ничего против не имеем, но дело ваше. Если Вы захотите жениться – женитесь, но сами понимаете: дальнейший путь Вам будет трудный». Побеседовали и всё, опять же в чьи руки попадёшь, а кто-нибудь мог бы и сыграть. При желании вполне можно было в обоих случаях.

После окончания неполной средней школы я поступил в педагогический техникум, в то время носивший название Старооскольское Педагогическое училище. После его окончания в 1940 году я должен был ехать по распределению работать в Иркутскую область, но 24-го октября был призван в армию, в Приволжский Военный Округ. Направили учиться в Саратов, в окружную школу младших командиров артиллерийской инструментальной разведки, с годичным сроком обучения. Короче говоря, готовили сержантов, специалистов для артиллерии. Только в школе я и понял смысл математики, которую раньше недопонимал. Там же я почувствовал вкус к учёбе. После я ещё неоднократно учился и везде выпускался с «красным дипломом». Вот здесь, на улице Войного (ныне Шпалерная) есть бывшая Центральная Высшая Офицерская Школа повышения квалификации, там до сих пор на «Доске почёта», среди десяти лучших выпускников 1954 года золотыми буквами записана моя фамилия. Про это я узнал от племянника, который, будучи командиром дивизиона, был туда направлен в 1975 году. Там он посмотрел, и звонит мне, говорит: «это не ты ли там?» Так что увековечили. И я чувствовал, как ему было приятно, что вот его родственник был тоже артиллеристом.

Инструментальная разведка в то время была артиллерийской элитой. Как сейчас компьютеры и другие разработки, так тогда – всё новейшее и передовое у них было. В инструментальную разведку входила звуковая разведка – она по звуку выстрела определяла координаты батарей противника. Для этого батарея звуковой разведки разворачивала базу: на фронте шесть километров ставились шесть звукоприёмников, и вот как сейчас снимают электрокардиограмму, устанавливая датчики на разных частях тела, так и там их подключают к станции, где работает регистрирующий прибор. Как тут записывают удары сердца, так и там регистрировался приход звуковой волны, и довольно точно определяли место нахождения вражеской батареи. Эти станции с 1936 года выпускал Ленинградский завод имени Кулакова. Вот это звуковая разведка. Дальше – фотограмметрическая разведка. Самолёты фотографировали территорию противника, и фотограмметристы обрабатывали эти снимки, дешифрировали, определяли положение целей противника. Любых целей – ну что там интересовало командование: инженерные сооружения, переправы… Но самое главное – строили фототриангуляцию, наносили сетку координат и определяли координаты, места положения этих целей. Вот это второй вид разведки. И оптическая разведка. Они использовали самые лучшие, из тогда существовавших, оптические средства на наземных наблюдательных пунктах. Как и во всех войсках, они имели высокоразрешающие теодолиты, высокоточные приборы. Местоположение этих постов определялось очень точно и поэтому они давали очень точные координаты. Это организовывалось на уровне Фронта, Армии.

Топографическая – вот ещё один вид инструментальной разведки, когда развивали топографическую сеть в районе боевых действий, где не было никаких опорных точек. Вот эту топографическую, геодезическую сеть создавали как основу для артиллерии и многих других специальностей. Ещё раз подчеркну, что это была элита, самые грамотные люди выходили. И вот когда я попал непосредственно в артиллерию после окончания артиллерийского училища, так мы там были самыми грамотными людьми, которые составляли основу артиллерии. Но это я немного забежал вперёд.

Когда я был призван в армию, наркомом обороны был маршал Тимошенко. И вот изучая опыт финской войны, нас мучили, мучили, приучая к холоду. В шинелишках, в будёновских шлемах. При этом запрещали поддевать что-нибудь своё, тёплое – это строго преследовалось. При температуре выше минус пятнадцати запрещалось опускать «уши» шлемов. Некоторые пытались полотенцами там что-то прикрыть. Короче говоря, мы поморозили уши, лица, ноги и прочее. Тогда же ввели ночные тревоги и длительные марши. Тяжело нам давалось это увлечение опытом финской войны.

В июне 1941 года, как и все войска, мы выехали в лагеря. Наши лагеря располагались в семнадцати километрах от Саратова в посёлке Разбойщина. Мы там учились, занимались, осваивали специальность, ходили в караул и прочее, прочее. Утром 22-го июня уже начались разговоры, что-то там такое: «война вроде началась, слушайте радио, включайте радио», но радио было только у клуба. Нам объявили, что полдвенадцатого состоится построение. Так мы узнали, что началась война. Ну, реагировали нормально – «даёшь!» Настроение было, что мы в две недели войну закончим. Конечно все были безусловно поражены. Не подумайте, ухарства такого не было, мы, конечно, вспомнили, что и семьи у нас есть, что и мы ещё молодые люди, и война нам ни к чему. Но и приняли это нормально, без всякого падения духа, без всего – мы были уверены в силе и мощи нашего государства и слёз не лили. Но в душе поняли, что видимо, наступило тяжелое время.

Нам сократили срок обучения. Произошли изменения в расписании занятий. Ввели дополнительную программу личной боевой подготовки: штыковой бой, борьба самбо, бой сапёрной лопаткой. В казармы возвращались враскарячку, мускулы наши не выдерживали. Ввели тревоги, дополнительные походы, ночные пробежки, скоростные марши на 32 – 35 километров. Во время этих маршей сами себе варили обед из сухого пайка. Стреляли в тире мы и раньше, бросали гранаты на дальность, а теперь стали показывать, как надо бросить гранату под танк. И это притом, что мы – аировцы (АИР – артиллерийская инженерная разведка), а не пехота и должны находиться в четырёх – шести километрах от переднего края.

Когда мы заканчивали школу военного периода – все на фронт. Все хотели на фронт, на фронт, на фронт. Хотелось поучаствовать… Ну, и надо сказать, что мы тогда сильно обтрепались. У меня наверно была тяжелая походка, отчего мои сапоги разбились. В батарее таких было человек 6 – 7 – без сапог ходили. Так в столовую – все идут строем, а мы не в строю, потому что на одной ноге – сапог, а на другой – сапога нет. Тогда же по сроку выдавали, а срок не вышел. Вот всё и тянули, говорили: срок, да срок. И вот мы ещё и думали: на фронт, на фронт – там и сапоги дадут, и кормить там будут лучше, и прочее, и прочее

Семнадцатого июля, присвоив звания младших сержантов, нас выпустили. В школе было около шестисот человек. Примерно двести человек направили под Одессу, двести – под Киев и двести – под Москву. А меня в списке на построении нигде нет, не зачитали. Я думаю: в чём дело? Прихожу в строевое отделение узнать, а мне там говорят: «Ну, где вы там бродите? Мы вас ищем, разыскиваем. Вот – вы назначены старшим группы, в ваше распоряжение поступает шесть человек выпускников. Вы назначены в распоряжение командующего артиллерией Среднеазиатского Военного Округа, город Ташкент». Как мы потом смеялись: направили в Ташкент Родину любить.

И вот пришлось ехать в Ташкент. Мы то не знали в чём дело, а, оказывается, формировалась Особая Оперативная Группа Войск, которую ввели в Иран. Нас направили в корпусной артиллерийский полк, который вошел в эту группу войск. Полк стоял в Андижане. Там сразу тревога, отмобилизация. Четверо суток мы отмобилизовывались: из этого полка создали три полка… У нас была задача отмобилизовать батарею звуковой разведки. Из узбеков, таджиков сформировали батарею. У меня в отделении было четырнадцать человек. И необученные, не знающие русского языка, не проходившие никакой военной подготовки, мы отправились на фронт. Мы недоумевали, но потом пошли разговоры, что есть фронт обычный – на западе, а нас будут вводить куда-то на Юг. Мы думали: ну если нас поведут на Западный фронт, то с таким необученным, не знающим русского языка и никакой дисциплины войском, мы до фронта не доедим. Но нас повернули в сторону Ашхабада. Мы немножко повеселели, что будет время немного наших подучить.

Как потом стало известно, нас включили в состав Четвёртой Особой Группы Войск под командованием генерал-майора Лучинского, вводившейся на территорию Ирана.

В восемнадцати километрах от Ашхабада – горы, Копетдагский хребет. Через Гауданский перевал наш полк был введён в Иран, но наши тяжелые 122-мм пушки и 152-мм гаубицы не могли пройти через перевал и их направили по железной дороге, в обход. А наша, в частности, инструментальная разведка вся пошла напрямую вперёд, через горы, добывать цели и данные о противнике.

Нам пришлось преодолевать два вида сопротивления. Первый – это когда подошли к границе, то в пехоте, где было большое количество солдат из местного населения, было много случаев, когда часть из них отказывалась переходить границу. Говорили, что мы не пойдём против своих братьев. Ну, таких изымали, направляли на гауптвахты, а войска без них вошли в Иран. Ну и иранская армия на первых порах оказала сопротивление, она видимо не ожидала и была не подготовлена, поэтому её сопротивление было быстро подавлено. Армия разбежалась, и только на некоторых участках сопротивлялись отдельные воинские части. Там, где мы наступали, перед Мешхедом, занимали оборону полицейские отряды, но они были быстро рассеяны. По соглашению с англичанами в Мешхеде проходила линия разграничения. По специальности нам работать не пришлось, там артиллерии не было. Но фашистская Германия при помощи местных властей готовила там базы для развёртывания войск, по примеру «пятой колонны» в Испании, с целью последующего удара по Советскому Союзу. И настолько там всё было хорошо подготовлено, что например пехотный батальон, артиллерийский дивизион – всё это было определено по территории, определены участники, определены начальники, определены склады, базы и всё, что нужно для укомплектования по штату было сложено в эти склады. Склады охранялись. К ним были приписаны боевики, которые должны были прийти, взять это оружие. Часть наших войск, первоначально вошедших в Иран, вскоре возвратили, а нас, разведчиков, оставили в помощь нашим органам, занимавшимся ликвидацией этих баз. Хоть мы были артиллерийской инструментальной разведкой, но решили так: ага, слово разведка есть – значит давайте. И вот целый год мы занимались этими поисками и ликвидацией. Выявлением занималась агентурная разведка и другие специалисты, а мы помогали, как пехота: окружали эти базы, пытались арестовывать, в некоторых местах они оказывали сопротивление. Приходилось вести бои, выбивали их, пленили. Все, кто там занимался накоплением и охраной, были одеты в гражданскую одежду. Я лично участвовал в ликвидации около десяти баз. Причём, как делались базы: вот есть продовольственный магазин. Хозяин этого магазина завозит продовольствие, ему предписано создавать запасы продовольствия для такого-то батальона или полка. Или, например, какая-то строительная фирма, а на её складах строительных материалов – артиллерийская база, какие-то там трактора и тому подобное. Сам я пушек не видел, но говорили, что где-то дальше закладывались на хранения и орудия, а у нас было только оружие пехоты – малокалиберные миномёты, пулемёты, гранаты, мины. По-моему, в основном оружие было немецкого производства, но, честно сказать, мы не обращали внимания, чьё оно там было. Всё обнаруженное вывозилось в Советский Союз. С утра и до утра не ослабевал поток машин, идущих через Гауданский перевал в Ашхабад. Очень много везли риса, пшеницы, шерсти, может быть, это бралось на государственных складах или закупалось – не знаю. Уже потом я узнал о союзнических поставках через Иран, а тогда нам ничего об этом было не известно, даже и разговоров не было. Наверно это сохранялось в большой тайне.

Общаться с местным населением нам не рекомендовалось. Но по Мешхеду мы передвигались спокойно, нас посылали и в патрули. По городу проходила линия разграничения, поэтому встречали и английские патрули. Мы могли заходить в лавки, но так как не знали языка, то и общение было ограничено. Все переговоры мне приходилось вести через подчинённых солдат, которые знали местный язык. Наверно, местное население относилось к нам по-разному, но я не помню, чтобы были нападения или какие-то демонстрации, тем более что большинство наших солдат могли свободно общаться и быстро находили общий язык с населением. Денег нам не выдавали, поэтому в лавки мы заходили только из любопытства. Нас поразили открытые витрины магазинов, на которых свободно лежали образцы товаров, но вскоре после появления наших воинов витрины с улицы быстро убрали. Вспоминается такой случай. Почему-то мы охраняли какой-то магазин, возле которого стоял наш часовой. В этом магазине пропала бочка джема или повидла, и хозяева обвинили в пропаже наших солдат. Было целое разбирательство. Бочка стояла, а джема не было. Помню, мы смеялись, говорили, что же часовые штыками через окно этот джем из бочки вычерпали?

В основном, когда мы обнаруживали эти склады и изымали хранящееся на них оружие, там никого не оказывалось, вооруженное сопротивление было редким. Но в марте 1942 года во время очередной операции на базе оказались боевики. Им предложили сдаться, но они открыли огонь. Начался штурм, во время которого пистолетная пуля попала в мой карабин, ранив меня в кисть руки. Ранение было средней тяжести, пуля задела кость и до сих пор у меня мизинец не сгибается. Два месяца я лечился в Ашхабадском госпитале. В госпиталь приходили как бы вербовщики, агитировавшие поступать в военные училища. Мне, как имевшему среднее образование, также настойчиво рекомендовали поступать в училище. Говорили, что Родине нужны командиры, офицеры и нужно поступать в училище. Я написал рапорт, что прошу направить меня на учёбу в артиллерийское училище. После чего был направлен в Рязанское Артиллерийское Училище, которое было эвакуировано в Казахстан, и располагалось в казачьей станице Талгар, в 24-х километрах от Алма-Аты. Училище специализировалось на подготовке офицеров для тяжелой артиллерии, и там же было отделение по подготовке разведчиков инструментальной артиллерийской разведки. Должны мы были учиться шесть месяцев, но пробыли там восемь. Дело в том, что училище прибыло недавно, и надо было обустраиваться, готовить базу. Наш дивизион артиллерийской инструментальной разведки базировался в посёлке Спиртзавод. Бараки для рабочих освобождали под казармы, сами строили плотину, на которой установили электростанцию, посылали в горы заготавливать дрова и строительный лес. Вот это всё делали, а чисто учёба – шестимесячные курсы.

Я считаю, что учили нас хорошо, были оборудованы и классы, и парки, были все необходимые приборы. Хоть мы и не должны были эксплуатировать орудия, но как артиллерийские офицеры должны были знать и пушку, и гаубицу. Для практических занятий нам не требовалось участие артиллерии, для имитации выстрела противника мы подрывали толовые шашки – создавалась звуковая волна и мы определяли координаты тех мест, где проводились подрывы. Школу младших командиров я окончил как звукометрист, но когда прибыл в училище, то в группе звукометристов не было мест, и нас послали в батарею топографической разведки. Готовили, как офицеров топографов – топогеодезистов. Мы были уже связаны не с взрывами, а производили измерение углов, засечки, прокладку ходов, постройку триангуляционных пунктов, определение… В общем, там была сплошная математика. Так что пришлось мне сменить специализацию, что помогло расширить базу теоретических знаний, как артиллерийского офицера. Паёк у нас был не по первой норме, как молодым людям нам, конечно, не хватало. Кто мог – писал письма домой, чтобы им присылали посылки, это разрешалось. Но такого, чтоб мы мучились голодом, такого конечно не было. Наш командир батареи, старший лейтенант Трушкин, был из фронтовиков. Его ранило в первые месяцы войны, он нам столько всего рассказывал. По этим рассказам и беседам с возвращавшимися ранеными, инвалидами мы уже составляли своё мнение о том, что происходит и понимали, что нас ждёт в будущем, но всё равно хотели на фронт, писали заявления, рапорта, но нам сказали, что после окончания училища вы и так попадёте на фронт, без всяких заявлений. Среди наших курсантов-«аировцев» фронтовиков не было, ребята все были примерно моего возраста или чуть постарше. 22 часа в сутки мы учились и работали на заготовках и других работах по самообеспечению.

Конечно, были у нас и часы отдыха. Иногда с выступлениями приезжали артисты. Как-то объявили, что будет выступать всемирно известный Вольф Мессинг. В числе прочего он читал мысли на расстоянии. Выступление было построено так: сам Вольф Мессинг ничего не говорил, а у него была ассистентка и вот она говорила: «Вольф Мессинг отгадывает мысли на расстоянии, но не только отгадывает, а и выполняет желания. Кто хочет подвергнуться эксперименту – напишите своё желание, подойдите сюда и положите записку на стол, а когда желание будет выполнено, я всем объявлю, какое желание было написано». Вольф Мессинг подходил к человеку, задумавшему желание, брал его за руки, и главное, что и ассистентка требовала: «Думайте, думайте! Мысленно заставляйте его выполнять ваше желание!». Ну, какие там у курсантов желания: переложить часы из одного кармана в другой, кто-то кому-то был должен десять рублей и тот написал, что «вот возьми у него десять рублей и передай мне». И вот Вольф Мессинг шел между рядами и действительно выполнял простые желания, и когда он выполнит желание, ассистентка брала записку и объявляла: вот такое-то желание было выполнено, и все аплодировали. Кто-то из ребят заметил, что у присутствовавшего на представлении старшего лейтенанта Трушкина в карманах лежат большие перезрелые огурцы. Осмелев, кто-то из ребят написал, чтобы Вольф Мессинг переложил огурцы из карманов Трушкина кому-то другому. И он выполнил в точности это желание, заставив нашего командира хорошенько покраснеть.

По окончании училища мне было присвоено звание лейтенанта, но формулировка была такая: присваивается звание лейтенанта с правом выхода в гвардию. Это можно как бы приравнять к «красному диплому». Выдали офицерскую форму со знаками различия. Тогда были введены погоны. В начале мы удивлялись: как же так, мы же раньше где только можно ругали офицеров-«золотопогонников». Были такие разговоры и удивление, но выражения недовольства не было, просто удивились про себя. Для нас тогда существовало одно слово – надо. Правительство решило – значит надо.

Я был назначен старшим группы из семи выпускников, направлявшихся в распоряжение командующего Ленинградским фронтом. Это произошло в мае 1943 года. Через всю страну ехали по железной дороге. В пути встречались всякие препятствия: очереди, доставание билетов и мест. Порой приходилось места занимать в тамбуре. Доехали до станции Неболчи, а дальше – до Волхова добирались автостопом. В Волхове уже на себе почувствовали воздействие немецкой авиации: от бомбёжки укрывались под вагонами. Это была первая наша встреча с большой войной и от этого – незабываемая. Пришлось поползать, на вокзале подлезали под лавки. Может быть там и были какие-то убежища, но мы не знали – мы же проезжие. Железнодорожный мост через Волхов был разрушен, но мы, по взорванным фермам перелезая, провалы преодолели. Дальше снова на попутных машинах добрались до Кобоны, где производилась погрузка на корабли. На всём пути мы обращались в военные комендатуры. Там проверяли наши документы, и коменданты по нашему направлению нацеливали, что «дальше вы будите направляться вот так-то, ищите попутные машины» и т.д. и т.п. А когда мы обратились в военную комендатуру в Кобоне, нас задержали. У меня, как старшего, были при себе семь наших личных дел, запечатанных в пакет с сургучными печатями. Для проверки наших личностей и уточнения пакет вскрыли, исследовали, но мы этого не видели, без нас всё происходило. Проверили и вернули, запечатав уже своими печатями. Кроме личных дел у каждого из нас при себе имелось удостоверение личности – такая маленькая красная книжечка, как сейчас всякие там пропуска и прочее. Они, по-моему, были даже без фотографий, кроме записи – только штамп и печать.

В Кобоне нам определили место и сказали ждать, когда будет транспорт. О погрузке нам сообщили непосредственно за полчаса до отправления транспорта, в 22 или 23 часа ночи. Очень интересно были оборудованы причалы: железнодорожная линия отходила от берега прямо в озеро. Рельсы были притоплены примерно на семьдесят сантиметров. По этой линии подходили поезда, платформы, прямо, непосредственно к пирсу, там же разгружали грузы и сходили люди, садились на баржи, катера или какой там выделялся транспорт. Помню, на посадку мы долго шли, в полной темноте по каким-то мосткам, проложенным над водой. Нас перевозил корабль типа рыбацкого сейнера, переоборудованный в военное судно. Сверху стояли пулемёты, ещё там, по-моему, была пушка. Вот такое небольшое судёнышко. Мы спустились куда-то в трюм, где-то в четыре или пять часов утра мы пересекли Ладожское озеро. В июне под Ленинградом стоят белые ночи, поэтому нас в пути бомбила немецкая авиация. Когда сидишь на палубе, то видишь, как летят самолёты, куда падают бомбы, а когда сидишь в трюме, то каждая бомба, каждый свист – кажется, что прямо на нас. Мы натерпелись всякого страха, но на наше счастье наш кораблик не задело и четвёртого июня мы благополучно прибыли в Осиновец, дальше по железной дороге прибыли в Ленинград. В моей группе было трое ленинградцев, они знали, что в городе голод, поэтому по дороге покупали продукты и обзавелись огромными мешками, которые везли своим семьям. Из вокзальной комендатуры нас направили в Управление командующего артиллерией Ленинградского фронта, которое находилось в районе Всеволожска. Там мы сдали документы, нам сказали: «ждите». Здесь я распрощался со своими товарищами и в дальнейшем мы с ними никогда не встречались.

Меня вызвали и направили в запасной артиллерийский полк, находившийся во Всеволожске. Наш полк был резервом артиллерии фронта, здесь офицеры ожидали своего назначения в части. Я был лейтенантом артиллерии по специальности «командир топовычислительного взвода, дивизиона или командир огневого взвода войсковой артиллерии», в общем – куда направят. Дальше всё зависело от того, где потребуется моя специальность.

22-го июля началась «Мгинская Операция». Тридцатый Гвардейский Стрелковый Корпус наступал от Анненского и Арбузово на Мгу. В одном из артиллерийских полков 63-й гвардейской стрелковой дивизии был убит начальник разведки дивизиона, его заменил командир топовычислительного взвода, и меня срочно направили туда. На машине по понтонному мосту через Неву нас доставили в штаб дивизии дальше в штаб полка, туда пришел разведчик и по траншее отвёл в свой дивизион. Так я стал командиром топовычислительного взвода, первого дивизиона 133-го гвардейского артиллерийского полка 63-й гвардейской стрелковой дивизии 30-го гвардейского стрелкового корпуса. Задачей моего взвода было: подготовить исходные данные всего дивизиона, которым командовал майор Лагута. В дивизионе было три батареи. Мы должны были «привязывать» – определять координаты батарей. На вооружении дивизиона находились новейшие 76-мм пушки дивизионной артиллерии «ЗИС-3» – это одна из лучших пушек. В полку было два дивизиона вооруженные пушками «ЗИС-3» и один дивизион вооруженный 122-мм гаубицами образца 1938 года – тоже одна из лучших систем. Я прибыл в дивизион к концу первого дня наступления, это было в районе Анненского – Арбузово, примерно в пяти километрах севернее Арбузово. Дивизия продвинулась всего на один километр. Первым человеком в полку, которого я узнал, был разведчик дивизионного взвода разведки ефрейтор Токарев Пётр Тимофеевич. Он приносил в штаб дивизиона пакеты и почту. Вот это был тот человек, который привёл меня в штаб дивизиона. Этот Токарев за несколько дней до моего прихода тоже нёс секретные документы из штаба артиллерийского полка в дивизион. В это время был сбит немецкий самолёт. Двое лётчиков на парашютах спустились как раз туда, где по траншеям шел Токарев. Одного он убил из автомата, а второго взял в плен. Через несколько дней, когда часть нашего взвода находилась в землянке, немецкий тяжелый снаряд, пробив накат, упал посередине блиндажа и не разорвался. Все в ужасе замерли, и только Токарев бросился на этот снаряд и прикрыл его своим телом. Когда потом его спрашивали, он отвечал, что боялся: снаряд разорвётся и всех побьёт. Вот такой удивительный был человек Токарев Фёдор Михайлович. Конечно, второй его поступок был как отважным, так и безрассудным, но он действовал спонтанно и не раздумывая – тут на принятие решения есть только доли секунды.

В каждом коллективе свои дела и порядки, так же и у нас там. Когда командира взвода перевели в дивизион, его место хотели занять. Командирами отделений у нас служили два сержанта, они должны были увольняться ещё в 1939 году, но началась Финская война и они так и остались. Оба они были очень хорошо подготовлены и один из них – старший сержант Максимов – считал, что должен по праву занять должность командира взвода, а вместо этого прислали меня, как говорится – чужого, «с улицы». Поэтому меня там первоначально встретили настороженно. Конечно, Максимов был вполне достоин – опытный, храбрый, он и на Ханко был, он потом и стал командиром взвода, когда меня оттуда забрали. Но тогда меня встретили недружелюбно.

Мы располагались в немецкой землянке, вход в которую был соответственно обращён в сторону противника. Все заняли себе места в глубине, а мне предоставили топчан прямо напротив входа, куда могли свободно залетать пули. Ну а потом увидели, что я свою специальность знаю отлично, и постепенно взаимоотношения пришли в норму, но это произошло только через несколько месяцев, а до этого я был под неусыпным оком. Все они ждали, что где-то чего-то я ошибусь, испугаюсь или что-то там такое.

Главные мои функции – это определение координат трёх батарей, привязка их к опорным точкам. Сеть артиллерийских опорных точек и геодезическая сеть, каталоги, у нас были. Мы отыскивали опорные точки и к этим точкам «привязывали». От них измеряли расстояния, углы, наносили эти батареи на карту, на планшеты и готовили данные для открытия огня. Это первое, и второе – подготовка данных по цели. Координаты целей давали разведчики, координаты своих позиций у нас были. А мы уже по этим координатам целей и позиций, с помощью метеобюллетеней вводили разные поправки и определяли прицел, дальность и давали их командиру. Командир эти данные подавал батареям: там – «прицел такой-то, наводить туда, угломер такой-то, огонь!» Но как командир топовзвода был в штабе вторым офицером после начальника разведки дивизиона, который был всегда на наблюдательном пункте и был связан разведкой целей и определением их координат, ну и другие задачи у него там были. А на командира топовзвода ложилась штабная работа: во время наступления, когда координаты батарей определяли сами старшие офицеры батарей, командир топовзвода помогал начальнику штаба в планировании огня, там изготовляли схемы огня, доводили до батарей, ну штабная работа, вся подготовка, дежурства. Когда начальнику штаба надо было отдыхать, я дежурил за него. Потом в полку ввели должность начальника артиллерийской топографической службы, и мы все трое из дивизионов ему подчинялись по службе. В прямом подчинении мы были в дивизионе, а ему подчинялись по специальной подготовке, как начальнику службы. Наш дивизион стрелял только с закрытых позиций. Пушки были на механической тяге. Обычный автомобиль «ЗИС-5». До этого и потом двумя годами позже орудия перевозили лошади.

Наша дивизия участвовала примерно в десяти наступательных операциях, но Мгинская операция для нашей дивизии была самой тяжелой. В этих боях, с 22-го июля по четвёртое августа 1943 года, мы потеряли половину людей, а пехота вообще – восемьдесят процентов личного состава. С артиллерии собирали поваров, писарей, слесарей – всех отправляли в пехоту. Из нашего дивизиона на пополнение в пехоту послали 41 человека. Это была самая жестокая, кровопролитная операция. Наша пехота была выбита и немецкая пехота была уничтожена, и только артиллерия вела непрерывный огонь. Один батальон нашей дивизии продвинулся вперёд, но после немецких контратак был оттеснён, в результате чего оказался окружен штаб батальона и наблюдательный пункт второго дивизиона. Находившийся там майор Сыроедов вызвал на себя огонь всего полка. Весь полк, сорок минут, вёл огонь по району наблюдательного пункта. Прорвавшиеся немцы не выдержали и отступили на исходные позиции. Из всего штаба осталось в живых только трое раненых: командир батальона, разведчик и радист.

От штаба к батареям и наблюдательным пунктам шла телефонная связь, так огонь немецкой артиллерии был такой, что не проходило и десяти минут, чтобы связь где-нибудь не была разрушена. Так вот, зная, что только что восстановленная связь будет сейчас нарушена, командир подкорректировал огонь: «прицел меньше пять» – немцы там наступали всё ближе и ближе, командовал: «огонь!». Так вот, если раньше мы стреляли, командовали там: «два, три снаряда – беглый огонь!», так тут – «двадцать снарядов – беглый огонь!» Стволы у орудий раскалялись докрасна, краска горела. Уже старшие офицеры батарей были вынуждены из четырёх орудий одно останавливать, и вместо четырёх стреляло три орудия, а одно – по очереди остывало. Иначе точность была уже не та, и дальность, и прочее, и прочее. Короче это была самая-самая тяжелая операция. Только один наш стрелковый полк продвинулся на один километр, а другие там – триста метров, двести метров. Кроме трёх дивизий нашего корпуса ещё наступали три стрелковые дивизии, и все они также несли потери и все безуспешно. В то время там немцы использовали танки «Тигр». Из десяти появившихся «тигров» было подбито семь машин, причём только один танк подбили, из орудия прямой наводкой. Наш командир второй гаубичной батареи вёл огонь и сбил у одного башню, правда, снарядов на этих «Тигров» израсходовали огромное количество. Дивизион вёл сосредоточенный огонь – это три батареи по четыре орудия – двенадцать орудий, в том числе 122-мм. У нас в артиллерии назначались так называемые «рубежи противотанкового заградительного огня». Были два вида заградительного огня: неподвижный – «НЗО» и «ПЗО» – подвижный заградительный огонь. Неподвижный – это когда дивизиону назначали участок, там 1200 метров, допустим: перед линией обороны стрелкового батальона прочерчивали линию неподвижного заградительного огня. Чтобы быстрее, удобнее и безошибочно передавать, эти команды, по телефону и радио эти рубежи называли по буквам: «А», «Б», «В»: «НЗО-А», «НЗО-Б»… Когда противник наступает, ставится заградительный огонь, и по нему лупят! Двенадцать снарядов, снаряд к снаряду должны рваться на том расстоянии, на каком друг от друга стоят орудия – 30-35 метров. И вот по этой линии лупят – ещё раз огонь, ещё раз: «три, четыре снаряда – батарея огонь!» Они с наблюдательного пункта смотрят: немцы залегли – значит, огонь может останавливаться, если продолжают, то: «прицел меньше один, прицел меньше два…» По мере продвижения противника – это заранее спланированный огонь дивизиона. А был ещё участок сосредоточенного огня. Обычно на дивизион назначали участок – четыре гектара, огонь вели не все четыре батареи в одну линию, а по участку двести на триста метров. Первая батарея вела огонь в начале участка, вторая батарея чуть глубже, третья батарея глубже, так чтобы накрывать площадь. Эти участки назывались «ПСО» – последовательное сосредоточение огня. Такие участки планировались заранее по данным разведки. Обычно такой огонь вёлся по батареям, по ложбинам, где обычно противник накапливался перед атакой, по перекрёсткам дорог… По каждому из этих участков заранее готовились данные. Только сказал: «Участок-132!», как через одну – две минуты снаряды уже полетели! Ещё вызывали огонь по не подготовленным заранее участкам – там уже смотрели, переносили огонь, если он близко к запланированному участку – например, 132 – то командовали: «Участок 132, левее 2.0, прицел меньше 2.3, столько-то снарядов – огонь!» А если поблизости не было подготовленного участка – репера, тогда готовили данные, определяли координаты цели, наносили её на карту, подготавливали данные, определяли направление стрельбы, дальность для стрельбы различными вычислениями – много было способов определять дальность, когда появились дальномеры, стало легче определять дальность, зная расстояние до огневой позиции, а раньше , по катушке связи: стандартная катушка связи пятьсот метров. Батарея переместилась на новое место, командиру батареи докладывают: «Связь готова, размотали три с половиной катушки» – значит, командир батареи ориентировался, на каком расстоянии от него находится огневая позиция. Катушки были в начале, когда была глазомерная подготовка, пока не появились карты, а в 1944 году карт было достаточно, работали картографические фабрики, и тогда у нас уже не было недостатка карт, ни у артиллеристов, ни у пехоты.

В общем, в июле 1943 года не только совершить прорыв, но и достаточно продвинуться нам не удалось, и где-то четвёртого августа корпус был выведен в тыл, в район Всеволожска, на пополнение. Кажется, тогда произошла моя первая встреча с командующим нашим корпусом генералом Симоняком. На устроенном им приёме молодых воинов, на котором присутствовал и я, как недавно поступивший в этот корпус, Симоняк увидел у меня на груди медаль и нашивку за ранение, и спрашивает: «А это откуда?» Я говорю: «так вот, был там-то, Лучинский командовал». Он говорит: «О! Так это мой сподвижник!». В 1918 году они вместе вступили в Красную Армию. Помните, есть книга Серафимовича «Железный Поток», так вот в этом походе на Астрахань участвовал в том числе и наш Симоняк Николай Павлович, и Лучинский. Вот они уже там стали командирами, ещё в 1918 году.

В начале войны, Симоняк командовал стрелковой бригадой, оборонявшей полуостров Ханко. Бригада была преобразована в 136 с.д. За успешные действия при прорыве блокады Ленинграда в январе 1943 года дивизии присвоили звание 63 гвардейской стрелковой дивизии. В апреле 1943 года был сформирован тридцатый гвардейский стрелковый корпус. В него вошла наша 63-я гвардейская, 64-я гвардейская и 45-я гвардейская дивизии, командиром корпуса был назначен Симоняк. Идея командования была в том, чтобы создать постоянно действующее тактическое соединение – корпус прорыва. И вот этот корпус был создан из лучших дивизий, имевшихся на тот момент в составе Ленинградского фронта, и имевших огромный боевой опыт. До самого конца войны этот корпус использовался командованием для выполнения самых сложных задач по прорыву укреплённой местности. Первое, чем отличался наш корпус от других соединений – это тем, что им командовал Симоняк – это второй Жуков. Он, конечно, не имел такого же высокого военного образования, но, имея огромный боевой опыт, имел силу воли подобную Жуковской. И настолько у него были высокие организаторские способности, знание человеческой сущности и военных действий, что он умел так организовать бой, что каждый отвечал за своё дело, не было ни какого обезличивания, что вот «ура, все вперёд!», сегодня поддерживает один, а завтра назначают другого. Нет, он каждому ставил конкретную задачу. Вот помню, спрашивал: «кто будет поддерживать?» Выслушивал предложения, что вот будет такой-то командир, утверждал и попробуй другого назначить. Он конкретным людям ставил конкретные задачи, и следил, проверял выполнение. И волю свою проявлял твёрдо, правда и людей не жалел, иногда потери несли больше чем нужно, но задачи все выполнялись. Симоняк очень мне нравился своей требовательностью и уважением к работящим людям. Если уж ты занимаешь место, то должен быть профессионалом и выполнять своё дело. Я тоже не любил тех, кто отлынивал, кто не знал своё дело, а лез вперёд.

Ещё с огромным уважением я отношусь к командующему артиллерией фронта Одинцову. По моей инициативе там мы впервые применили контроль ориентирования, чтобы все девять батарей полка были точно сориентированы. Тогда впервые появилось основное направление, провешивание этого основного направления, что повышало точность огня, и контроль ориентирования. Он даже сопротивлялся, когда надо было провести контроль ориентирования замечанием по небесному светилу. Это надо смотреть на солнце, для чего надо было уметь закоптить стёкла, ещё чтобы отлично работала связь. Но когда он увидел ценность этого дела, что некоторые батареи до того были ориентированы с большими ошибками, понял, что это дело ценное. Он вводил всё новое, что наша наука ставила на службу артиллеристам, всё это, как правило, впервые вводилось на Ленинградском фронте.

Следующая операция, в которой мне пришлось участвовать, это взятие основных «Синявинских высот». С 1941 года было много боёв и даже проводились целые операции, но никак не могли эти основные Синявинские высоты взять. А с этих господствующих высот немцы просматривали всю нашу территорию до Невы и Ладожского озера, то есть весь коридор, пробитый в блокадном кольце, по которому была проложена железная дорога, снабжавшая Ленинград. Тогда мы конечно об этом ничего не знали и не видели - это теперь уже солдат выступает, как маршал, уже и Жукова критикуют, очень умными стали, а тогда чего мы знали? Знали только то, что видели перед собой. Главные Синявинские высоты были взяты пятнадцатого сентября, и взял их наш корпус, лишив немцев прямого наблюдения и возможности вести прицельный артиллерийский огонь. При подготовке штурма к нам приезжал командующий артиллерией фронта Одинцов. Были проанализированы причины неудачных штурмов и наступлений. Было решено применить в артиллерии новую тактику. Раньше принятый порядок наступления был такой: час, полтора, два часа ведётся артиллерийская подготовка. Немцы видя, что началась артподготовка, уходили из своих ячеек и укрывались в дотах, дзотах, блиндажах, землянках и несли меньшие потери. Когда наша артподготовка оканчивалась, они выходили, занимали свои позиции и встречали нашу наступающую пехоту организованным огнём. Было решено обмануть врага и лишить его этих возможностей. Огонь должен вестись непрерывно. Артиллерийские разведчики и раньше шли в цепях пехоты, но порой это было всё формально, вызвал он огонь батареи, поддержать пехоту, или не вызвал – он за это не отвечал. А тут Симоняк поставил вопрос так: раз ты, командир взвода управления, выслан для поддержания связи и вызова огня, то как только пехота подойдёт к немецким траншеям на сто метров, огонь батареи или дивизиона (или кто там поддерживал), сразу переносится на вторую траншею, а наша пехота тут же бросалась на первую траншею. Поэтому ещё встал вопрос о повышении точности артиллерийского огня. И вот тут пригодились наши топографы, наша служба, которая и была предназначена в артиллерии для обеспечения точного артиллерийского огня. На службу была поставлена фотограмметрическая разведка, она производила с самолётов снимки. Мы были обеспечены этими фотоснимками своей территории и территории противника, там были видны все траншеи. Мы дешифровали цели, определяли координаты. Склеивали эти фотоснимки, делали из них целые схемы типа карты, а потом – типа планшета, и по этим снимкам готовили данные. Раньше с переднего края видишь только первую траншею, ну иногда вторую, а на снимках сверху так все эти траншеи: и первая, вторая, третья и там вторая полоса обороны – всё было видно и можно было готовить данные очень точно. Тут я впервые встретился со своим командиром дивизиона. Он лично мне приказал привязать пункты сопряженного наблюдения. К нему предъявлялись строгие требования, вот и он решил проверить, чего же я стою, как профессионал. Забегая вперёд скажу, что, по-моему, он остался мной доволен и я, как говорится, пришелся ко двору. Мы точно, заново «попривязали» все артиллерийские позиции. Тогда мы получили новые приборы, буссоли нового образца – 1943 года. После пополнения мы готовились две или три недели. Тогда, привязывая пункты сопряженного наблюдения дивизиона, я чуть не погиб. Наблюдательный пункт – это одно дело, но на этих наблюдательных пунктах ещё два наблюдательных пункта на расстоянии друг от друга триста – четыреста, там, пятьсот метров, которые должны были быть привязаны особо точно: это база, с которой производилась засечка целей. По опорным точкам на карте было ну никак не определить координаты этого пункта. В амбразуру не видно, так мне пришлось вылезти аж наверх и в открытую, лёжа с прибором, наверно, минуты две, наблюдать и измерять углы. И только я убрался, как откуда-то немец ударил прямой наводкой, и рядом с тем местом, где я лежал, разорвался снаряд. Возможно, я сделал и плохое дело – демаскировал наблюдательный пункт, но вот эта точность задач, ответственность артиллеристов в дальнейшем помогла корпусу выполнить свою задачу.

Для усиления прочности построенного нами наблюдательного пункта, командира дивизиона, был сделан сруб, который опустили в выкопанный котлован, сверху положили три или четыре наката и закопали. Входом в него служила дыра сантиметров семьдесят на семьдесят, от основной траншеи к этому лазу был отрыт отвод. Командующий артиллерией Одинцов прислал на наблюдательный пункт офицера с проверкой: посмотреть, как там приготовились, как выполнили указания фронта по точности огня, по взаимодействию, по плану, какая схема огня и прочее. Проверяющего доставили в штаб дивизиона, а на наблюдательный пункт его сопровождал я. Идти надо было четыре километра, причём там был один особо обстреливаемый участок, называвшийся у нас «Долина смерти», но ничего – всё пробежали, прошли благополучно. Я бежал впереди, личным примером показывал, где ему ложиться, где бежать, где идти во весь рост. Ну и когда подошли к этому наблюдательному пункту командира дивизиона – а шли уже по траншее спокойно во весь рост – я говорю: «Вот, товарищ майор, пожалуйста – наблюдательный пункт», – и пропустил его вперёд. Он только стал пролезать в этот лаз, ногу просунул, голову просунул и в это время наверху разорвался крупнокалиберный снаряд, наблюдательный пункт осел, обрушился, и его там придавило брёвнами, насмерть. Там все начали суетиться, спасать, выносить раненых, а я должен был возвратиться обратно в штаб дивизиона. По дороге назад снова надо было пересечь «Долину смерти». Перед тем, как перебегать это место мы выжидали, пока не прекратятся взрывы. Я стою – ага, вроде тихо, выстрелов нет: ну, думаю – бросок. Только я добежал до середины этого места, разорвался снаряд крупнокалиберный, и я больше ничего не помню. Очнулся в медсанбате, и вот что мне потом рассказали: вскоре после того, как рядом со мной разорвался снаряд, тем же путём на передовую в своё стрелковое подразделение пробирался старшина с солдатом. Опять-таки недалеко разрывается снаряд, от сотрясения земля осыпается и они видят – засыпанный труп и хромовые сапоги торчат. А надо сказать, что на Ленинградском фронте офицерам хромовых сапог уже не выдавали, в кирзовых ходили, а я прибыл из училища, там нам выдали хромовые сапожки и мне многие завидовали. Они решили сапоги такие с убитого снять, потянули – и вытащили меня. Смотрят – там человек живой. И вот надо отдать им справедливость, они меня отнесли на медицинский пункт, а могли бы и бросить, никто бы не узнал. Когда меня там окончательно привели в себя, они уже ушли, так что даже и поблагодарить я их не смог.

Утром пятнадцатого сентября прошла артиллерийская подготовка, тут уже всё было более конкретно, более ответственные люди и более точно всё это было. Вот так Симоняк железной своей волей заставлял командиров выполнять свои задачи. Два полка нашей дивизии сразу выполнили свои задачи, а на участке 188 с.п. то ли противник был сильнее, то ли какая-то не доработка была... По крайней мере, они поднялись в атаку, но безуспешно. Некоторые огневые точки не были подавлены, они открыли огонь, и пехота залегла. Пытались поднять, не поднимается, ещё – и опять безуспешно. Стали принимать меры, «политработа» вся была поднята на ноги – комиссары. Вынесли знамя и с развёрнутым знаменем пришлось поднимать в атаку этот 188-й полк. Так что не всё шло гладко, но Симоняк приказал вынести, развернуть знамя и с развёрнутым знаменем всё-таки принудил поднять полк в атаку и выполнить задачу.

Вот, в результате этих подготовительных мероприятий, проводившихся от роты, батареи до командующего войсками округа, корпус перешел в наступление и взял эти Синявинские высоты, без особо больших потерь.

После этого наш корпус был выведен в резерв фронта и так до января 1944 года он залечивал раны, пополнялся, готовился к боям по снятию блокады. Когда нас выводили из боя, то переводили на пониженную норму и питание ухудшалось. Конечно, с тем, каким оно было до прорыва блокады, его не сравнить, но всё же солдатам его не хватало и так было до окончательного снятия блокады. Конечно, солдаты давно уже не умирали от истощения, но ходили, пошатываясь от недоедания. Мы, офицеры, ещё получали доппаёк, но я себя чувствовал не особенно здоровым. Когда же мы занимали боевые позиции, то кормили по полной солдатской норме. Я не помню, сколько граммов хлеба было положено солдату. В основном кормили пшёнкой. Из пшена, как продукта, который долго хранился, варили кашу и пшенный суп. Мясо, в основном, было американской тушенкой, наши консервы тоже попадались, но чаще получали вот эту американскую тушенку, и она всем нравилась. На передовой получали каждый день сто грамм водки, этим заведовал старшина. Каждый день командир батареи давал сведения о численности личного состава. Вот, например, сегодня убило три человека, командир батареи подписывает сведения о численности батареи на сегодняшний день, значит – три человека с довольствия снимались. Эти сведения шли в продовольственную службу полка, старшина ехал туда и ему выдавали продуктов на то количество людей, которое было. Но иногда сведения задерживали, или поздно узнал или ещё что-нибудь. Обычно донесения подписывались к исходу дня в восемнадцать часов. Может быть, человека убивали пораньше или позже там сведения подавали. Получали там меньше или больше, но всё делили солдатам. Так же пришло пополнение – один, пять, шесть человек, – их кормят с общего котла. Кроме пшёнки давали макароны, мясо – я уже говорил – рыба там, ну, короче, всё давали, что по нормам положено. Во время боёв кухня находилась в районе огневых позиций, а наблюдательные пункты располагались на отдалении до четырёх километров. На наблюдательные пункты пищу носили в термосах. Специальных подносчиков пищи не было, а просто командир назначал. Хлеб получали на отделение, а в отделении уже делили по порции на каждого солдата.

В декабре 1943 года я был награждён медалью «За Оборону Ленинграда».

Дивизии корпуса были расквартированы во Всеволожском районе Ленинградской области. Там были построены укрепления – доты, дзоты. Пехота проводила на них ученья по отлаживанию взаимодействия подразделений, захвату и уничтожению вражеской обороны. Пехота ещё готовилась, а вся артиллерийская разведка была выведена на передовую. По плану было уже известно, где какая дивизия, полк должны наступать. Все в своих полосах наступления стали строить наблюдательные пункты. Артиллеристы вели разведку целей, что их интересовали – наблюдательные пункты, пулемёты, позиции артиллерии – это разведка наблюдением. У нас было ещё предусмотрено включение в состав разведгрупп, посылаемых в тыл противника, артиллерийских разведчиков, но на моей памяти до конца войны у нас ни разу не ставился вопрос включения артиллерийских разведчиков в посылаемые в тыл разведгруппы. Мы получали данные более простым способом – аэрофотосъёмка, агентурная разведка, разведка, которую посылала пехота. Сведений было достаточно.

Наблюдательный пункт командира нашего дивизиона находился на обращенном к противнику скате Пулковской высоты в пятистах метрах от обсерватории. Мы там рыли, делали срубы, накаты, строили наблюдательные пункты, пункты сопряженного наблюдения, разведывали, засекали цели и так далее. Привязывали позиции батарей, где нам были определены позиционные районы. Привязывали, ориентировали, провешивали, проверяли орудия, выверку там, делали всё, что обычно делается для ведения точного артиллерийского огня.

Немцы, конечно, видели нашу активность, слышали, что по ночам стучат топоры, что-то строится, что-то делается, а для чего, где, как? Конечно, они высылали разведгруппы, засылали шпионов и, как самый последний этап – это разведка боем. Для этого применяли группу около батальона. Батальон проводил настоящее наступление, но с ограниченными целями: заставить заговорить наши скрытые огневые точки, артиллерийские батареи, захватить пленных. Короче – узнать, что тут у нас делается. Для разведки боем немцы выбрали новогоднюю ночь. Они посчитали, что Новый Год, русские начнут отмечать, выпьют, перепьются, ослабят наблюдение. И вот, я точно помню это время – 23 часа 35 минут 31-го декабря 1943 года. Противник произвёл короткий, но сильный огневой налёт и пехота ринулась в атаку. Наш наблюдательный пункт был оборудован метрах в трёхстах от переднего края. Дежурил заместитель командира дивизиона, капитан Талызин, я там был, подменял начальника разведки, два разведчика и два связиста – вот такая была наша смена. Печку мы топили только в тёмное время суток, а днём замерзали, но топить было нельзя, чтобы не демаскировать наблюдательный пункт. Тем не менее, немцы знали его расположение и во время огневого налёта его обстреляли. Снаряд попал в наблюдательный пункт, засыпал траншею – подход к двери, и когда мы пытались выйти, дверь нельзя было открыть, мы оказались блокированы. Оставалась открытой обращённая к противнику амбразура, высотой сантиметров двадцать и шириной примерно метр, и дымоход, который был специально сделан не прямой, а с изгибом. Немцы обошли наблюдательный пункт и продвинулись метров на семьсот. Ну, когда все очухались, поняли, что наступление, враг проник на нашу территорию, подняли всё и начали их уничтожать. Ну а им надо было пленных взять, вот они пытались к нам на наблюдательный пункт проникнуть. Немчура была хитрая – на переднем крае много солдат из азиатских республик, так нет, они их в плен не брали – искали русского сержанта, а лучше офицера, который мог бы дать какие-то сведения. Короче говоря, пытались они к нам войти, но тоже не могли открыть дверь, но и мы отстреливались оттуда. Пытались они гранаты бросать в трубу, но те взрывались, не попадая к нам впрямую. Капитан Талызин, видя такое дело и опасаясь, что немцы откроют проход и всё же проникнут к нам, вызвал огонь дивизиона на наш наблюдательный пункт. Огонь был очень точный, часть немцев были убиты и валялись там, а остальные отбежали. Но задачу они свою всё же выполнили и утащили с переднего края знающего человека, кажется – старшину, командовавшего боевым охранением. Когда командованию доложили, оно там разобралось: «Забрать! Немедленно! В атаку!» Ну куда там – «в атаку»! У разведки там, наверно, была своя агентура и она сообщила, что его уже переправили далеко в тыл.

Так же, как и перед началом любой другой операции, Симоняк лично проверял, как налажено взаимодействие, спрашивал фамилии, кто отвечает за выполнение конкретной задачи. Не просто: «вот будешь наступать в направлении того-то», а конкретно: «на карте видишь деревню, отвечаешь за эту окраину, за эти дома». Вот он такой дотошный был, любил конкретность. Меня на время именно этого наступления назначили начальником разведки дивизиона.

Пятнадцатого января после артиллерийской подготовки наши войска пошли в наступление. Командир дивизиона послал меня вперёд вместе с командиром первого батальона 188-го полка, который мы поддерживали. Тогда я впервые бежал в атаку, как пехотинец. Мы неслись, вот это открытое место до первой траншеи, траншею перескакивали, неслись, злые настолько, глаза расширенные, любого готов… Непосредственно в рукопашной не участвовали, пехота всё-таки немного впереди. Уцелевшие немцы выскакивали, бежали. Мы стреляли по убегавшим немцам. Стреляли, бежали. Ну, а когда вбежали в немецкую траншею, пробирались по ходам сообщений, там уже было немного безопаснее, а когда пересекали нейтральную полосу до первой траншеи – это было страшно. Страшно в атаку бежать открыто, когда по тебе бьют уцелевшие пулемёты. Вот там мне впервые пришлось познать и страх, но страх-то страх, а выполнять задачу надо, и выполняли. Так что и пострелять из пистолета пришлось. В тот раз со мной был радист и разведчик – поддерживали связь. Тогда мы получили новые радиостанции «РБМ», они были более мощные и связь – более устойчивая.

188-й полк в первый день продвинулся на четыре километра. К двенадцати часам ночи мы остановились: оглядеться, уточнить задачи, передохнуть, принять пищу. К утру снова наступление, и так через три дня подошли уже к «Вороньей Горе», которая была взята девятнадцатого числа. Но ещё до этого произошел такой случай. Немцы засекли расположение наблюдательного пункта командира нашего дивизиона, и нанесли по нему огневой налёт, в результате которого была нарушена связь командира дивизиона с батареями, и командир полка потерял связь с дивизионом. Искали-искали, не могут найти. Из штаба дивизиона начальник штаба капитан Коваленко приказывает мне с моим радистом и разведчиком разыскать наблюдательный пункт командира дивизиона и восстановить управление дивизионом. И вот мы стали разыскивать командира дивизиона, примерно мы знали, где находился наблюдательный пункт командира стрелкового полка, а где-то недалеко от него должен был находиться наблюдательный пункт командира дивизиона. Командир полка указал, где находился дивизионный наблюдательный пункт. Мы туда пробирались, перебегали, переползали под огнём крупнокалиберного пулемёта. Нашли этот разгромленный пункт, где были разбросаны вещи. Перевязали раненого радиста и двоих разведчиков, командиру дивизиона помощь оказали ещё раньше. Он отказался уходить и остался, мы передали ему радиостанцию, которая была со мной. Он восстановил связь, сказал, что не хочет уходить в медсанбат и способен дальше командовать.

Дальше мы наступали в сторону Красного Села, за взятие которого нашей 63-й Гвардейской дивизии было присвоено почётное звание «Красносельская». После встречи с войсками Второй Ударной Армии, наступавшей с Ораниенбаумского плацдарма, нашу дивизию повернули резко налево, на Гатчину. Там в результате воздушного налёта погибла одна из батарей нашего дивизиона. Батарею срочно воссоздали, и я был назначен в неё командиром огневого взвода. Батарея не была полностью уничтожена: командир и взвод управления не пострадали, а пострадала огневая позиция, была совершенно разбита одна пушка, погиб командир огневого взвода и был ранен старший офицер батареи, в расчётах тоже были раненые. Во время боя обычно пополнение брали со своего дивизиона, а если не хватало – то с других. А когда выходили из боя, то уже получали пополнение с маршевыми ротами. Поэтому мне сказали, что назначают временно, но это время растянулось с 21-го января до конца марта.

На Гатчину мы должны были наступать через Тайцы. Хоть до них было три километра, но в приборы Тайцы и передвигавшиеся по ним немцы были хорошо видны. Батарею поставили на открытые позиции, и батарея выпустила по Тайцам триста снарядов – это огромное количество. 23-го января – приказ, снова дивизии изменили задачу, мы вошли в состав Второй Ударной Армии и пошли в наступление на Кингисепп.

Восьмая батарея, в которой я теперь служил командиром огневого взвода, была вооружена 76-мм орудиями «ЗИС-3». Командовал батареей старший лейтенант Долгобородов. Всего в нашей батарее было 65 человек. Четыре орудия, расчёт каждого – тринадцать человек. Командиром орудия был сержант или старший сержант, мог командовать и старшина – всё в зависимости, сколько и как воевал, следующий – наводчик: он наводил орудие по вертикали и горизонтали. Заряжающий, кроме заряжания, снимал с головки снаряда предохранительный колпачок и устанавливал взрыватели, в головной части он должен был ключом повернуть такую шайбу на «О» – осколочный, «Ф» – фугасный, «К» – картечь. Он слушает команды, например: «фугасный!» – значит, снаряд будет взрываться, углубившись в землю или в любую другую преграду, то есть он взрывается с замедлением. Осколочный – очень чувствительный, взрывается даже при соприкосновении с веткой дерева. Когда снаряд ставят на «картечь», то он взрывается почти сразу после выстрела в двадцати или восьмидесяти метрах от орудия, и почти все образовавшиеся осколки продолжают лететь вперёд, и это имело самое большое поражающее действие, потому что при разрыве осколочного снаряда вперёд летело 80% осколков, 5% – назад и 15% – влево и вправо.

Дальше было несколько человек – подносчиков. Они подносили к орудию снаряды, ящики с которыми лежали на огневой позиции в специально отрытых ровиках, слева и справа от направления стрельбы. В этих ровиках находился запас ящиков со снарядами. В ящике пять снарядов, ящик со снарядами 50 килограмм. Ещё были подносчики от склада боепитания к позициям. У каждого орудия была машина – тягач «ЗИС-5» и шофер. Грузоподъёмность машины считалась три тонны, но мы и пять тонн нагружали, и она везла. На машине было нагружено 52 ящика снарядов, по пятьдесят килограммов ящик. 52 ящика, я это хорошо помню: машина застрянет в болоте, мы их выгружаем, погружаем – ужас!

У батареи была своя кухня, повар, был старшина и два офицера – командиры взводов. Первый огневой взвод – два орудия, и второй огневой взвод – два орудия. Командир первого взвода назывался «старший офицер батареи». Старшим офицером батареи у меня был старший лейтенант Тычок Александр Александрович, отличный же человек, таких людей редко встретишь. Старшиной батареи был Григорий Цибадзе, он же занимал должности сан- и химинструктора батареи. Это был здоровяк, исключительной храбрости человек. Ну и были отделения связистов и разведки, составлявшие взвод управления. Учитывая потери, народа всегда не хватало.

В зимнее время, как правило, орудия не красились, и только во время одной операции, когда стояли на ровном месте, орудия перекрашивали, но не сплошь белой краской, а в камуфляж: белой, чёрной, белой, чёрной.

Нашему корпусу поставили задачу – двигаться за передовыми частями Второй Ударной Армии, находясь в готовности к развитию успеха армии в направлении Кингисепп – Нарва. Запас снарядов у нас был подвезён большой, ну а так как предстояло двигаться от Ленинграда до Нарвы около двухсот километров, с собой такое количество боеприпасов взять было невозможно, надо было их оставлять, для чего необходимо было оставить лишнего человека – старшину или командира орудия, чтобы передавали, подписывали документ. Поэтому начальство сказало: «Мы получили новую задачу – поворачиваем, так что стреляй, снарядов не жалей!» И мы выполняли на полную катушку, по Тайцам и 27-го января. Потом в походной колонне шли до самой Нарвы. К началу февраля мы подошли к реке Нарве. Немцы остановили нас ещё до реки, на восточном берегу они удерживали Ивангород – там у немцев была подготовлена мощная линия обороны. Мы пытались продолжать наступление на мызу Лилиенбахе и населённый пункт Поповка. Особенно сильно была укреплена мыза Лилиенбахе: там стояли прочные каменные здания, в которых немцы установили орудия и пулемёты, ну и, кроме того, там были и доты и дзоты, они же задолго готовили этот «Северный Вал». Поповку, в конце концов, мы взяли, но дальше продвинуться не смогли. Дивизия получила задачу – перейти к обороне и готовиться к новому наступлению. Артиллеристы начали выбирать и готовить огневые позиции, их надо было привязывать, определять координаты, ориентировать, подвозить снаряды, в общем, работа велась большая и трудоёмкая. Связисты устанавливали проводную и радиосвязь. Организовывалось взаимодействие с пехотой, командование дивизии определяло группировку артиллерии. Обычно распределялось так: каждый дивизион поддерживал какой-то полк, в дивизии было три полка и три дивизиона. В свою очередь разведчики занимали наблюдательные пункты, вели разведку наблюдением, получали данные от пехоты, рота – в штаб батальона, батальон – в штаб полка, полк – в штаб дивизии. А уже дивизия объединяла данные, полученные от стрелковых частей и разведрот, и передавала в штаб артиллерии дивизии, а штаб артиллерии – уже нам, в зависимости от того, какой дивизион какой полк поддерживал. Каждому из полков отводилась своя полоса наступления, с картой на местности определяли границы этой полосы и определяли, что находится в этой полосе, где какие траншеи, где какие пулемёты, артиллерийские позиции и прочее, что можно было, на глубину два – три километра. А в глубине вела разведку звуковая разведка, воздушная разведка засекала, авиация давала данные. Всё это с вышестоящих штабов стекалось в штаб дивизии, а штаб уже назначал, кому из артиллеристов подавлять выявленные цели.

Мы использовали в основном осколочно-фугасные снаряды или, как их у нас называли, «гранаты». Для стрельбы по танкам и дотам имелись бронебойные снаряды, потом появились и стали самыми распространёнными подкалиберные. Этот 76-мм снаряд пробивал броню толщиной почти 120 мм. У «Тигра» лобовая броня башни 200 мм. Но у «Тигра» было много других уязвимых мест. Когда он идёт на тебя в лоб, можно было бить по ходовой части, трансмиссии, можно перебить гусеницы. Ну а если он поворачивался боком, то там подкалиберный снаряд пробивал любое место. Внутри подкалиберного снаряда был длинный сердечник из особо прочного сплава, толщиной кажется один сантиметр. При попадании корпус снаряда разрушался, а сердечник, продолжая двигаться, «прожигал» (вообще-то – особо прочный сердечник подкалиберного снаряда проламывал броню, это кумулятивные снаряды броню прожигали – поправка корректуры) в броне узкое отверстие. Заряд у таких снарядов был мощнее и скорость их составляла 1050 метров в секунду, а у обычных осколочно-фугасных – 800 м/с. Ну, ещё были специальные снаряды, они завозились по необходимости – если надо было выполнять специальную задачу, то такие снаряды заказывались. Подавались заявки на склады и базы, и эти специальные снаряды выдавали – это такие снаряды, как агитационные, осветительные и прочие. Мы их использовали в конце войны в Курляндии. Ведь, например, в агитационные снаряды надо что-то положить, чтоб разбрасываемые листовки соответствовали задаче. Ну и осветительные снаряды, которые были в основном у 122-мм гаубиц – у них снаряды были крупнее и там можно было разместить парашют, на котором спускались освещавшие местность ракеты. Один раз мне пришлось вести огонь шрапнелью, но в виду того, что опыта у меня не было, а было желание научиться, и вот в порядке этой учёбы я начал стрельбу. Звонит пехота: «Что за безобразие, какой дурак там по своим бьёт?!» После я и не брался.

Одиннадцатого февраля мы начали «Нарвскую Операцию». После артподготовки наша дивизия форсировала Нарву юго-западнее города. Мы наступали на левом фланге, левее нас никого не было, остальные дивизии наступали правее. Для наступления был выбран участок, где не было населённых пунктов. Задача стояла наступать в обход Нарвы на станцию Аувере с выходом на берег Финского залива. С моря нам навстречу был высажен морской десант. В начале наступление шло хорошо, наши войска, прогрызая оборону, продвигались вперёд, но противник, маневрируя войсками, наносил удары. Десант только подошел к станции Аувере, но взять её не смог, и был разгромлен. Наши передовые части пехоты вышли к станции, но закрепиться не смогли. До двадцатого февраля мы прорывались и углубились от Нарвы до станции Аувере на расстояние примерно пятнадцать или двадцать километров и шириной – сначала десять, потом расширили до пятнадцати – двадцати километров, а дальше сил не хватило. Между собой этот плацдарм мы называли «мешок». Наши части понесли большие потери и чтобы окончательно не угробить корпус, было решено его вывести из этого «мешка, и ударить в другом направлении. Но вернусь к началу этого наступления. Недалеко от нас через Нарву проходил мост, но он был повреждён и артиллерия по нему пройти не могла, поэтому Нарву мы форсировали по льду. Когда пехота переправилась и ушла вперёд, мы тоже меняли позиции и переносили их за Нарву, туда, в «мешок». По реке вёлся артиллерийский обстрел, поэтому, и чтобы лёд не провалился, дистанция между орудиями была установлена в сто метров. Первые два орудия первого взвода переправились благополучно. Я бежал по льду перед машиной своего, третьего орудия, смотрел, нет ли воронок, и показывал направление: давай, давай, за мной, за мной. Командиром этого орудия был старший сержант Кораблёв Михаил Васильевич, 1921 года рождения, исключительно грамотный, интеллигентный и волевой командир, воевавший ещё на Ханко. Мои артиллеристы были опытные, давно служили. Они бежали рядом с машиной и помогали орудию, если оно застопорится. Тут позади меня прямо перед машиной третьего орудия упал крупнокалиберный снаряд, лёд стал обламываться и наш тяжело груженый тягач «ЗИС-5» стал проваливаться. Моментально командир орудия командует: «Расчёт, к орудию!» Им удалось мгновенно отцепить орудие от машины, которая ушла под лёд со всеми пятидесятью двумя ящиками снарядов, только шофёр, Мартынюк Василий Милентьевич, успел выскочить. А там глубина была всяко не меньше пяти метров. Мы «на руках» обошли образовавшуюся полынью и перекатили пушку дальше. Сзади шли машины взвода боепитания, орудие прицепили к машине боепитания и продолжили движение к месту, где нам было указано занять огневую позицию, километрах в пяти от берега Нарвы. Восьмая батарея заняла свою позицию, слева у нас не было никого из своих, но мы пока об этом не знали. И вот мы эту огневую позицию заняли, и никуда с этой огневой позиции не сошли, вели огонь и по берегу реки, и по станции Аувере до самого конца, пока нас не вывели с этого плацдарма. Сзади нас расположился командный пункт штаба дивизии. Мы хотели сменить наши позиции, отодвинув их метров на триста, но там всё было нацелено: ни шагу назад, и мы были под наблюдением штаба артиллерии дивизии, и он нам: «Смотрите, я вам дам! Ни шагу назад!» А дело в том, что место там болотистое, врыться невозможно. Синявинские болота, конечно, были более топкие, но и здесь грунтовые воды стояли близко к поверхности земли, и более, чем на полметра, врыться в землю нельзя было. Никаких землянок или укрытий построить там было невозможно. Мы делали насыпи, собирали с других участков землю, насыпали стенку около метра высотой вокруг огневой позиции. Для отдыха поставили палатки и окружили их земляной насыпью, но и то не полностью. Мы ждали нападения противника с воздуха, а тут с левого фланга нас обстрелял пулемёт. Этот обстрел пришелся по моему взводу. Старший офицер скомандовал: «Отразить нападение пулемётов». Мы пошли на поиски этого пулемёта, прошли около километра, но так ничего и не нашли. Подумали, что может быть это какой-нибудь случайный, выходящий из «мешка». Потом вместо пулемёта нас стал обстреливать 81-мм миномёт. Только получаем команду на открытие огня – «батарея к орудиям!» Только все заняли свои места, на позиции разрываются мины: одна, вторая… Появились раненые, что для нас очень чувствительно. Этого терпеть было уже нельзя. По приказу старшего офицера батареи я развернул четвёртое орудие, которым командовал старший сержант Безбородов Николай Сергеевич, 1918 года рождения, влево на девяносто градусов. У орудия остались наводчик и заряжающий, остальных людей вместе с поваром и связистами – всего человек пятнадцать – разделил на две группы, одной из которых командовал старшина Цибадзе, а второй командир четвёртого орудия сержант Безбородов. Заходя с двух сторон, обе группы пошли искать этот миномёт, но немцы, не дожидаясь, ушли. На опушке леса, метрах в восьмистах, нашли место, откуда вёлся огонь, прочесали лес, но никого не нашли. В последствии четвёртое орудие так и оставалось повёрнутым влево, рядом были выложены снаряды, приготовленные для стрельбы на картечь, вперёд был выслан пост наблюдения и охранения. В дальнейшем я больше отвечал за безопасность батареи, а со стрельбой по поступавшим командам справлялся старший офицер батареи. Вместо четырёх орудий вели огонь три, а четвёртое было занято защитой левого фланга.

Закончив стрельбу, расчёты уходили в укрытия, а укрытиями служили палатки, обнесённые насыпью высотой около полуметра, поднять её выше мы не сумели потому, что землю приходилось приносить издалека. Моё место было в палатке третьего орудия, когда все собирались, то места хватало только чтобы сидеть. Я в основном был всегда занят, проверял действия постов охранения батареи, действие четвёртого орудия, ну и другими делами. И вот как-то зашел я в палатку – а там всё занято: так плотно напихано, что лишнему человеку не втиснуться. В это время командир третьего орудия вышел, как говорят, по нужде, место освободилось, и я плюхнулся на его место. Сижу, радуюсь, что нахожусь не на открытом воздухе и в относительном укрытии, но тут возвращается командир орудия, мне неудобно – всё же он командир орудия, его палатка. Я встаю, освобождаю его место, и он усаживается на это место. И в это время разорвалась мина! Несколько человек ранило, а ему осколок попал в горло, и убило его насмерть. Вот судьба какая бывает, задержись он на пару минут – я бы сидел там и этот осколок предназначался мне! Это событие произошло числа пятнадцатого февраля. И снова мы прочёсывали опушку леса и опять никого не нашли. Ну а через пару дней после этого выстрела заревел шестиствольный миномёт, там уже к немцам подошли дополнительные силы и заняли прочную оборону. Мы поняли, что теперь нам на этих позициях несдобровать. Пока мы думали, как организовывать оборону, пришла команда на снятие с позиции. За то время, что мы там стояли, сошники, крепления – всё вмёрзло, трудно было поворачивать сошники, если не хватало доворота. С одиннадцатого по двадцатое февраля мы потеряли человек двадцать, ну потеряли половину людей, находившихся на огневой позиции. И вот неполными расчётами, как хватили орудия – буквально вырвали их из земли. Шофера виртуозно подали машины, подцепили и моментально оставили это место. Вернулись на прежние позиции, откуда ранее наступали в лоб на Нарву.

Восьмого марта началось новое наступление на Лилиенбахе. Мы поддерживали 188-й стрелковый полк нашей дивизии. После небольшой артподготовки при участии, в меру сил, авиации, пехота пошла в наступление. Полк продвинулся метров на четыреста, дошел до оврага, но перейти через него не смог – мешали дзоты и орудия, установленные в каменных зданиях. Полк свою задачу не выполнил. Командир жаловался, что не пускают огневые точки противника, расположенные в двухстах метрах друг от друга, а особенно – один дзот, с которым он своими пулемётами сделать ничего не мог. Меня к телефону вызывает командир батареи. Я думаю: «Что же такое, не старшего офицера батареи вызывают, а меня?» Командир мне говорит: «Приказываю: ваш огневой взвод, в течение ночи вывести на прямую наводку. Связаться с командиром пехотного подразделения. Они покажут две огневые точки – орудийный дзот и пулемёт. Уничтожить!» Ну, указывает район, я записываю. Думаю, что надо приготовиться, снять позиции, послать разведку, выбрать огневые позиции, к утру занять их и выявить цели. И я был очень благодарен старшему офицеру батареи старшему лейтенанту Тычку, который вовсе не должен был идти с нами – его дело было остаться там, так он помог выйти на опушку леса, выбрать огневые позиции, скрытый маршрут движения к этим огневым позициям. С его помощью мы с командирами орудий вышли туда, разведали, выбрали позиции и всё это – под обстрелом. И только уверившись, что дальше мы сами справимся, старший лейтенант вернулся на батарею. Мы прибыли туда ненадолго – только уничтожить две цели, поэтому чтобы себя не демаскировать, никаких укрытий рыть не стали. Часам к пяти мы заняли позиции, там нас уже ждал офицер от 188-го полка. Полком командовал подполковник Давиденко, бывший начальник артиллерии этого же полка. Предстоящий бой был его первым в должности командира полка. Он был опытным артиллеристом, со знанием дела – что надо подсказал, в стереотрубу мне показали цели, я их увидел. Я ещё выполз и посмотрел простым глазом. Командир полка заставил меня указать цели на карте. Убедившись, что я всё понял, всё же послал со мной пехотного капитана ещё раз всё проверить. Ну, задача была действительно важная – от её выполнения зависел успех всего полка. Пришли мы к орудиям, разыскали эти цели, определили. Смотрели уже в панораму на артиллерийских орудиях. Там шестикратное увеличение было, как в биноклях. Я навёл панораму, он говорит: «да, это дзот, а это пулемётная точка, всё точно. Ты понял правильно, действуй!» По сигналу – ракета – я должен был открывать огонь. Там не только мы, а производился огневой налёт по другим целям. Сейчас не помню, может там и авиация участвовала. У меня одна задача. Решили так: третье орудие будет уничтожать дзот, а четвёртое орудие Безбородова бьёт по пулемёту. И вот по сигналу оба орудия открыли огонь. Били и фугасными и бронебойными, а напоследок для верности выпустили подкалиберный, а то бывало только делают вид, что там загорелось, задымило, а сами… В общей сложности каждое орудие выпустило около десяти снарядов. Мы обрадовались, что цели разрушены, а сами забыли, что находимся на открытой позиции на виду у врага. Пока мы ждали разрешения оставить позиции, пока командиры убедились, что мы разрушили свои цели, прилетело звено немецких самолётов, которые нацелили на наш взвод. Меня тяжело ранило в голову, был ранен новый командир орудия и ещё двое из расчётов. Позицию оставляли уже без меня.

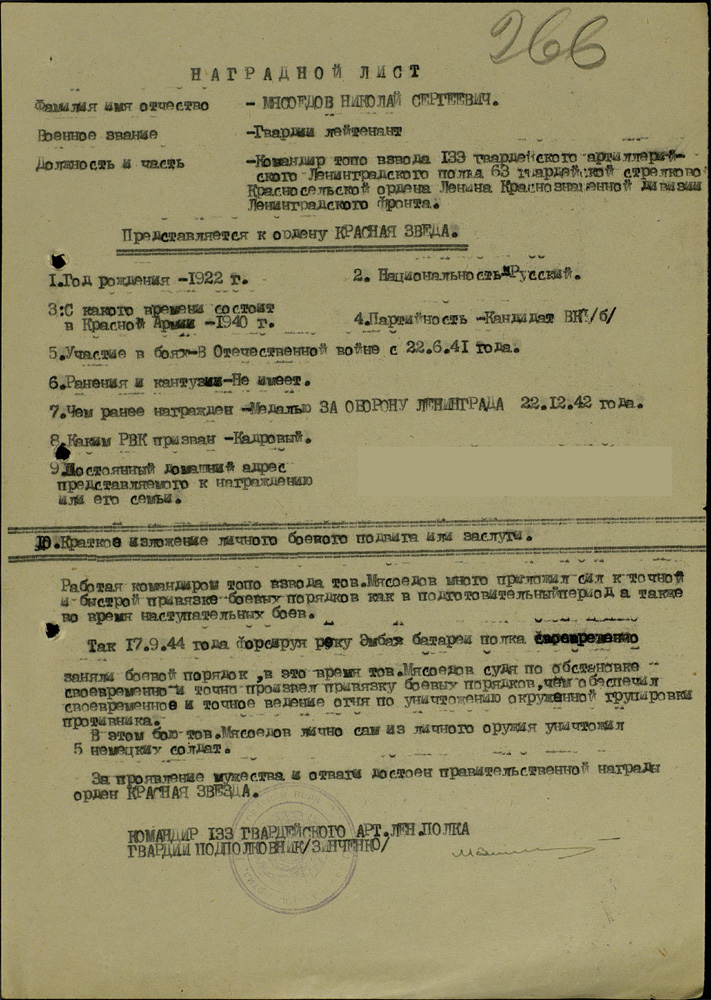

Я оказался сперва в медсанбате, а потом в 924-м эвакогоспитале Второй Ударной Армии, находившемся в лесу на расстоянии 24 километров от Кингисеппа. Это был госпиталь для легкораненых, которые размещались в палатках. Там меня навещали товарищи, от которых я узнал, что нашу дивизию перебрасывают на Карельский перешеек. 23-го мая меня выписали, хотел вернуться в свою дивизию, но штаб артиллерии Второй Ударной Армии не отпустил. Я говорю, что наша часть ушла, а мне отвечают: «Ваша часть ушла, а у нас артиллеристов и так не хватает, мы Вас не отпускаем». Нас было двое офицеров, и мы решили самостоятельно, своим ходом добираться в Ленинград и дальше – в Старый Белоостров. Нам было известно, где наши оборудуют свои позиции. На попутных машинах благополучно добрались. Были какие-то небольшие трения – по закону мы должны были в штабе артиллерии Второй ударной Армии получить направления в части подчинённые армии, но каким-то образом кадровики это дело уладили. За стрельбу прямой наводкой я был награждён орденом «Красной Звезды».

Корпус готовился к проведению Выборгской операции. Предстояло прорывать оборону финнов, опиравшуюся на «линию Маннергейма», построенную для финнов, кажется, французами. Финны два года её восстанавливали и развивали, поэтому там была глубоко эшелонированная оборона, основанная на долговременных огневых точках. Широко использовались минные заграждения, гранитные противотанковые надолбы, да и сама лесистая, болотисто-каменистая местность способствовала обороне. Подготовка к наступлению шла в глубокой секретности, нигде не говорилось о наступлении. Армейские, фронтовые и центральные газеты писали, что надо укреплять оборону, развивать оборону. И только за три дня до начала наступления стали ставить конкретные задачи. Как я потом узнал, стрелковые части корпуса переправлялись по Финскому заливу на кораблях, а тылы и артиллерия – по суше, причём первыми перебрасывались тылы. Была применена такая хитрость: тыловые части шли через Ленинград не ночью, когда шпионы следят, а в самые «часы пик», когда по улицам шло массовое движение, и тут какая-то колонна прошла – и всё. Шли не сплошным потоком, а небольшими колоннами по разным улицам.