Родился я в городе Ленинграде 14-го марта 1924-го года, на Петроградской стороне, по следующему адресу: Петропавловская улица, дом - 8, квартира - 54. Кстати говоря, там, где мои родители тогда жили, располагалось в свое время трамвайное кольцо. Отец в те годы работал на государственном оптико-механическом заводе имени ОГПУ. Впоследствии этот завод стал именоваться ЛОМО. Это был известный в ту пору оптико-механический завод, который, между прочим, существует и до настоящего времени в городе Ленинграде — нынешнем Санкт-Петербурге. Отец работал на этом заводе начальником цеха и одновременно учился в Промакадемии. Тогда, знаешь, была Сталиным создана Промакадемия такая (Всесоюзная Промышленная Академия, - ВПК). Так вот, отец учился в этой самой Промакадемии. Причем, что интересно, учился он в ней прямо на дому. То есть, с этой Промакадемии к нему приходили преподаватели и он, значит, занимался с ними дома в нерабочее время. В общем, такой вид учебы был в то время у коммунистов. А он был коммунистом с 1917 года — то есть, с этого времени он являлся членом Коммунистической Партии Советского Союза. Мать тоже была партийной — она с 1917-го года состояла в партии. И она тоже, как и он, приехала в Ленинград на заработки из Эстляндии. Вообще-то говоря, оба моих родителя были по национальности эстонцами, которые переехали в поисках лучшей жизни отсюда, из Эстонии, в Ленинград. Но как это произошло? Вот мать моя, например, родилась в Нарве. Она тоже, как и отец, была эстонка. А отец родился в Раквере. Так вот, в Петербурге они оба оказались после того, как Красная Армия отступала из Эстонии в 1917 или 1918 году. Правда, подробностей всего этого я уже не знаю. В общем, они ушли с отступающими частями Красной Армии в Петербург тогда. Как он назывался тогда? Вроде бы Санкт-Петербург или Петроград, если не ошибаюсь. Ведь только в 1924-м году переименовали Санкт-Петербург в город Ленинград. В 1937-м году отца арестовали. Ну тогда были такие времена. Вы, наверное, в курсе этого дела. Вообще-то говоря, отец был активным таким человеком в то время. Он, как я вам уже сказал, был коммунистом. Кроме того, он был даже членом Ленсовета одно время даже. Теперь — он, другими словами, работал начальником цеха и на этом же заводе перед этим находился на должности председателя профсоюзного комитета. А в то время, когда его в 1937-м арестовали, он был уже, значит, начальником цеха. Причем был он таким довольно активным на заводе человеком. Мне, конечно, все это трудно помнить, потому что я тогда маленьким был. Но я помню, например, как в свое время приходили к нему его же заводчане. Все они с ним общались. В эстонском клубе он тоже каким-то образом в чем-то участвовал. Тогда ведь в Петербурге, потом — Ленинграде, на Петроградской стороне располагались эстонские клубы такие, куда ходили жившие в городе эстонцы. Так вот он был тоже в этом клубе. Тоже, значит, участвовал в его работе. Помню, такой Хейно Сассь был его близким другом. Что с ним стало? Его тоже арестовали в 1937-м году.

Но арестовали отца в 1937-м году, кстати говоря, по той простой причине, что написали на него донос. Потом уже, спустя 20 лет после этого, в 1956-м году, его посмертно восстановили во всех правах. А мать не только восстановили в них, но и вернули в Ленинград, дали там ей квартиру и возвратили ее, как говориться, членство в партии. Но к тому времени я уже отвоевал, как говорят, на фронте, и многое испытал. А отца, я тебе говорю, арестовали по доносу. В то время, видишь ли, многие люди писали на своих соседей доносы. Это было массовое явление такое в те годы. Если кто-то от кого-то хотел избавиться, то стоило только написать что-нибудь на него и как, говориться, этого человека после этого забирали.... У меня, конечно, когда мы жили в Ленинграде, было очень много знакомых людей, которых забирали. И особенно часто среди них оказывались в том числе и эстонцы. Но сажали не только эстонцев, но и русских, как говориться, очень много в то время. Да миллионы людей сидели по тюрьмам, так что эстонцы, будем так говорить, были в то время не единственные, кто по тюрьмам сидел. Но, как ни странно, мать, несмотря на то, что так пострадала в ту пору, виноватым в этом Сталина не считала. Такие коммунисты, как она, то есть - те, которых эти репрессии предвоенных лет касались, считали, что Сталин не виноват, а это всякие другие его окружающие люди, в общем, виновники всех этих дел. И так она и умерла с верой в то, что Сталин ни в чем не виноват. И это - несмотря на то, что она 20 лет отбыла в ссылке в Средней Азии. Это оттуда она уже вернулась в Ленинград. Но убежденной коммунисткой она как была, так и осталась. И ее восстановили, значит, со старым стажем в партии.

Кстати, как потом я узнал, отец погиб в 1941-м году. Дело в том, что, насколько я знаю, в 1941-м году его сослали на Соловки. Ему дали тогда 10 лет. Но когда началась война, Соловки ликвидировали, и его стали пересылать на север вместе с ГУЛАГом. И по дороге, как я теперь уже узнал, весь их ГУЛАГ, 1100 человек, расстреляли без суда и следствия прямо во время пути.

Между прочим, несмотря на то, что людей сажали, не было такого, чтобы все всего боялись, - я, во всяком случае, с таким не сталкивался.

Ну а тогда, в 1937-м году, с нами было что? Со мной получилась в то время такая штука. В 1937-м году нас вместе с матерью выслали в Среднюю Азию — в город Фрунзе. Но там с нами еще находился брат Геннадий, который был на шесть лет младше меня. Вот мы втроем из Ленинграда были высланы. Но поскольку матери очень трудно было устроиться куда-либо на работу, раз она стала женой врага народа, то она сделала такую вещь, что послала меня обратно в Ленинград. Но так как просто так прописаться мне, члену семьи врага народа, было там нельзя, то сестре отца пришлось взять опекунство надо мной. То есть, они практически усыновили меня. И тогда меня прописали в квартире этой сестры моего отца и ее мужа. И я там продолжал учиться дальше, и в 1940-м году, кончив 9 классов, поступил в ФЗО. А закончив ФЗО, стал монтером эксплуатации трансляционных линий. И в 1940-м году уже я стал работать самостоятельно монтером эксплуатации трансляционных линий. То есть, что это была у меня за работа? Это была служба оповещения города Ленинграда о нападениях и тому подобных вещах. Ну и кроме того это была трансляция почти что у каждого ленинградца в доме и на улице. Особенно это сильно работало, когда город оказался в блокаде. Я тогда, кстати говоря, там тоже работал. Вот был, например, метроном, который показывал возможное нападение на Ленинград. Если нападение было, то метроном быстро стучал, если нападения не было — значит, метроном медленно стучал. Это были такие предупреждения о воздушном нападении и артиллерийском обстреле. Если происходило нападение на город, то людям по метроному сообщали об этом. Но это было все уже позднее.

Между прочим, радисвязью я увлекался с самых своих детских лет. Это было отчасти связано с тем, что мой дядя занимался радиоделом. То есть, он делал приемники. Детекторные приемники тогда были, значит, такие. Для этого он специальный такой журнал покупал все время. И меня он приучил к этому делу, будем так говорить. Я начал с ним вместе эти детекторные приемники собирать. И одновременно я кончил курсы радистов. Так что я был радистом 3-го класса, когда началась война. Там, на этих курсах, я помню, всё морзянку учили нам — азбуку морзе такую. Так я после того, как кончил курсы радистов, а тогда война шла, как говориться, уже хотел пойти радистом в тыл к немцам, чтоб меня туда заслали. Меня как раз не пустили туда. Сказали: «Продолжай работать!» А потом это пригодилось в разведроте в дальнейшем. Но это тоже такое отступление я сделал. Тебе, наверное, интересно еще послушать о довоенной жизни в Ленинграде.

Между прочим, до войны Ленинград был интересным городом. Бандитизм, конечно, тоже был там в то время. Про это я скажу так, что в ту пору в городе бывало, разумеется, всякое. Я ведь хорошо помню свою ленинградскую довоенную молодость! Мы жили на берегу реки Карповки. Так там под мостом лично я даже трупы находил. Это в какие годы было? Это где-то в 1933-1934-1935 годы происходило. Так что бандитизм был, конечно. Но борьба с ним велась тоже. Ну мы в некоторых даже исторических фильмах видим то, что это было. А хулиганы были, конечно, в то время. Ну я сам, например, катался на трамвайной «колбасе». За это меня милиция не раз останавливала. Один раз привели меня даже в милицию и спросили: «Ты на рояле играл когда-нибудь?» Я думал, что имеется в виду - на самой настоящей рояли. Оказывается, это был жаргон блатных. На ихнем языке это значило — когда пальчики у тебя берут, то есть, отпечатки пальчиков снимают. Я говорю: «Нет, никогда не играл». Они все как засмеялись там: ха-ха-ха. Это милиционеры там так со мной говорили. Ну это меня просто привели в милицию за то, что я катался. А трамвайная «колбаса» — это так в то время называли воздушные тормоза, что были сзади у трамвая. Там же такой шланг проходил. И вот, значит, на этот шланг мы прыгали на сцепку туда и так и катались на трамваях. За это меня схватили один раз. Вот такие случаи бывали! Ну мальчишками дрались между собой, конечно. Ну это как всегда бывает. Двор на двор, и так далее, - такие драчки были в то время.

Кстати говоря, если вспоминать мою жизнь в Ленинграде, то у меня однажды встреча с самим Сергеем Мироновичем Кировым была. Слышали, наверное, про такого руководителя? Получилось это так. Значит, у меня мамина сестра жила на Петроградском проспекте, в доме № 26/28. В этом же самом доме жил и Киров. И я все время ходил к этой маминой сестре в гости. Звали ее Ида Теэновна. Но я знал уже в то время, что там в этом доме живет Киров. И один раз произошло следующее. Мы, значит, идем с тетей вдвоем. Приходим. Это, значит, до его смерти в 1934-м году где-то было. Киров жил на третьем этаже, а она жила на втором этаже. Так вот, у него охраны в то время практически не было. Охрана, наверное, была, но она была такой незаметной, что на нее и не обращали, по сути дела, никакого внимания. Я помню только, что швейцар, который стоял на дверях дома, где Киров жил, когда кто-то туда входил, знал, кто свои, а кто - чужие. Может, некоторых людей он и останавливал. Но нас он не останавливал, поскольку мамину сестру знал. И вот тогда, значит, как сейчас помню, мы с моей тетей подымаемся по лестнице наверх, а за нами также пешком подымается на лестнице наверх Киров. Тетка мне тогда и говорит: «Киров идет!» Ну и он постепенно как-то доходит до нас. Он на третьем же этаже жил, а мамина сестра — на втором. Киров подошел к ней, поздоровался. Спрашивает: «Как поживаете?» В общем, такой общительный человек был очень. То есть, такой простой, не вычурный. Потом спрашивает насчет меня: «Кто это такой?» «А это, - говорит ему тогда тетя, - мой племянник.» «О, - говорит, - это наше будущее». Так он назвал меня. Погладил по голове и мне это на всю оставшуюся жизнь, конечно, запомнилось. Вождь, руководитель ленинградской партийной организации, известный в стране человек Киров вдруг со мной парой слов перекинулся. И улыбался. И таким улыбающимся он запомнился на оставшееся время, вот будем так говорить. Но он был такой человек в то время, который ходил в народ. То есть, он мог совершенно независимо от кого-либо один без охраны остановиться и разговаривать с людьми, расспрашивать их о жите бытье примерно в таком духе: че вам надо, чего не хватает? Мог зайти в магазин и там поинтересоваться у людей, как у них идут дела. Ну, в общем, его ленинградцы очень любили. Это был человек, который оставался с народом очень близок. Вот после его смерти, когда на него, значит, было нападение и его убили в Смольном, совсем по-другому пошла у нас жизнь. Жданов, например, редко появлялся на улице среди людей. Его все время окружали, как говориться, охранники сплошные, так что близко с людьми он уже не общался. Совсем по другому повели уже себя остальные партийные руководители в Ленинграде после смерти Кирова.

Материальное положение нашей семье в 30-е годы складывалось следующим образом. Сначала мы жили более-менее нормально, потому что когда с нами был отец, то он все-таки работал начальником цеха и ему какие-то пайки, наверное, давали, - что-то такое получал он по работе. А мать работала в те годы счетоводом. В то время она в трамвайном парке, кажется, трудилась. Я бы сказал, что мы жили тогда сравнительно неплохо. Но после ареста отца, естественно, когда мы уже оказались в ссылке в Средней Азии, жить пришлось нам совсем по другому. Мать работу долго не могла найти. А если и находила, то такую не очень хорошо оплачиваемую. И были дни, когда мы ели только то, что придется. Тогда черного хлеба в Средней Азии вообще не делали. Только - белый хлеб. Так мы арбуз с белым хлебом ели — это только, как говориться, и было наше питание вот в те дни. То есть, нам было очень сложно, конечно, тогда жить там. Так что о наших условиях жизни в Средней Азии нечего было и говорить! Помню, пока мы жили там, мать ходила через каждую неделю отмечаться в Комитет государственной безопасности. Так это делалось в то время для того, чтоб она оттуда никуда не убежала. Я уже сказал, что работы ей никакой не давали. То же самое было и в отношении жилья. Так, например, квартиру нам также трудно было где-либо найти, потому что люди боялись приютить жену врага народа. Говорили: «Если я сегодня дам ей кров, завтра меня могут забрать». Такие случаи, я помню, у нас были. То есть, мы несколько раз попадали в такую ситуацию, что нам отказывали в жилье. И однажды было даже такое, я помню, что мать пришла в Комитет государственной безопасности и сказала: «Вот двое моих детей, забирайте этих детей, мне их нечем кормить. Положение такое, что меня никуда не берут на работу, потому что бояться это делать. Так помогите мне устроиться на работу». Ей помогали устроиться на работу. Понимаешь, вот в такой обстановке наша жизнь там проходила.

Потом, когда я оказался снова в Ленинграде, кое-что в моей жизни в материальном плане переменилось. Ведь я после окончания ФЗО стал работать. И зарабатывал я, надо сказать, довольно хорошо. Тогда же у нас и такое бывало на работе, что к нам, к примеру, приходил человек и заказывал себе радиоточку. А радиоточка — это же было в то время большое, как говорят, дело. Тогда же ни телевизоров не было, да и радио тоже не имелось практически ни у кого. Люди заказывали себе радиоточки в квартиры. Ну и как у меня с этим, значит, получалось? Я прихожу в квартиру, куда меня вызывают, и пробиваю толстые ленинградские стены там. А они, ну эти стены, были, может быть, метра-полтора толщиной. Дома-то старинные, крепкие были. Пробиваю эту стенку, провожу радиоточку хозяйке. А она потом мне и говорит: «А у меня еще утюг не работает. Может быть, электрический. Можно его сделать? И еще у меня там чайник сломался». Вот сделаешь ей, бывает, все это за сколько-то. То есть, мне халтура такая, как говориться, попадалась на руки, что к вечеру у меня зачастую нормальные деньги были, приличные такие. Плюс зарплата была к этому еще. Так что я скажу, что это было для молодого 17-летнего паренька хороший заработок. То есть, специальность была такая, что про нее говорили: она - ходовая.

Между тем цены были в Ленинграде в то самое время не такими уж и большими. Трамвай, например, стоил всего три копейки, - так что я всегда спокойно мог поехать на трамвае. В общем, положение было такое в городе, что все было дешево, но ничего было не достать. Тогда до войны, помню, у нас появились еще торгсины такие. Наверное, про это слышали от кого-то? У кого золото было, в том числе и кольца, в общем, если у кого там что-нибудь такое ценное из золота было, то в обмен на это все в торгсинах этих можно было приобрести. Там чего только не было! Но я скажу, что Ленинград обеспечивался до войны неплохо вообще. Так что по моим воспоминаниям, до войны в 1940-м, в 1939-м году в магазинах и колбаса была, и селедка была хорошая, шотландская, - я помню это прекрасно. В общем, продукты в то время в городе были. Вообще, надо сказать, такие крупные города, как Ленинград и Москва, в довоенные годы всегда обеспечивались прекрасно. Это уже когда война началась, то тогда уже, как говориться, картина совсем изменилась. А до войны снабжение все-таки крупных городов было достаточно приличным.

Так что жил я в Ленинграде неплохо. В ссылке в Средней Азии, правда, нам доставалось. Но этого уже, конечно, не сравнить было с ленинградской блокадой. Ведь когда началась блокада, мне было 17 лет. Я хотел добровольцем пойти на фронт. Но мне сказали, что служба и работа в ленинградской радиотрансляционной сети — она приравнивается, в общем, к службе на военных объектах. В общем, мне объяснили: «Сиди и не рыпайся и работай дальше, как говориться». То есть, меня не пустили никуда. Я продолжал работать. И работал в ленинградской сети монтером. Восстанавливал фидерные линии, то есть, линии, которые проходили по крышам домов. Ведь когда обстреливали город и дома, то ломались эти линии и приходилось их восстанавливать. И так я до января месяца, пока не свалился с ног, работал радиомонтером и восстанавливал эти линии. Позже я об этом раскажу несколько подробнее.

Начавшаяся в 1941-м году 22-го июня война явилась для нас полной неожиданностью. Я помню, что никакого такого ощущения, что война надвигается, у меня, во всяком случае, абсолютно не было. До этого я учился обыкновенной жизнью: проходил обучение в школе и в ФЗО, потом — закончил курсы радистов, хотя это не было связано со специальностью радиомонтера. И никакой военной подготовки, того, что бы говорило о том, что скоро будет война, у нас и в школах, где я успел поучиться, даже не было. А про то, что кое-какие военные события происходили в мире, я могу сказать следующее. Я политикой в то время не занимался, - меня это, вообще-то говоря, в то время мало волновало. И поэтому то, что перед самым нападением Германии на Советский Союз война с Польшей началась, на мне никак не отразилось. Меня практически эта тема заинтересовала, когда война уже на нашей территории началась, - будем так об этом говорить.

То, как началась война, я помню и сейчас очень хорошо. У меня, знаешь, в то время в Ленинграде был приятель Жан Кульбах. Он хотя и был эстонец, но в Эстонии здесь никогда не был. Так вот мы с ним вместе в этот день поехали за город в сторону Сестрорецка загорать. И были мы там, короче говоря, прямо на берегу Финского залива. Вдруг смотрим: несколько самолетов летят, и вспышки вокруг них какие-то. Мы подумали еще, помню, тогда: наверное, учения это какие-то и что-то такое проводится, мало ли. Вот такие у нас были настроения в то время. Потом приезжаем обратно в Ленинград и после прогулки вечером видим такое: милиционеры стоят уже с противогазами на боку, все у них экипировано, всё - совершенно идет по-другому. И вот только тогда мы услышали о том, что началась война, вот такое вот положение создалось. То есть, не было у нас такого, чтобы мы ожидали какой-то там войны, - вот вообще даже мыслей таких не возникало у нас.

Ну а после, когда началась война, мы оказались в блокаде. Голод к нам, правда, не сразу, а постепенно приближался. Сначала мы перешли как-то сразу на карточную систему. С этого всё и пошло. Но самое страшное время началось у нас после того, когда немцы разбомбили бадаевские склады. Это известные были склады у нас в городе в то время. Наверное, слышали что-то про них? Но они сразу же после этой бомбежки еще разгромили, видимо, некоторые другие продовольственные склады. После этого у всех нас сразу пайки сменились на более мелкие. Поскольку я работал и имел рабочий паек, то даже в самое трудное время блокадное, а я считаю, что ноябрь, декабрь 1941-го и январь 1942-го (начиная с конца октября), - это было самое такое трудное время, я все же что-то получал. Все-таки 250 грамм — это мой рабочий паек был. Но кроме этого нам давали также и похлебку. Я работал в то время уже на Васильеостровском радиотрансляционном узле. И нам давали похлебку, когда мы работали. Но это похлебка почти что такая пустая была в то время — там всего чуть-чуть муки какой-то было уложено. А потом эту похлебку тоже перестали нам давать. Так что попробуй работать, когда рабочий паек 200 грамм хлеба и больше ничего нет! Естественно, силы уходили. Короче говоря, со мной было в то время там такое положение, что я до января месяца работал, а потом уже больше и не смог этого делать. Я еле-елде доходил до булочной, чтобы получить там свой паек, и возвращался домой обратно. То есть, уже нечего было кушать абсолютно. И мы жили так. Жила тетя, которая свой рабочий паек получала, жил дядя, который работал на Балтийском судостроительном заводе и получал рабочий паек, и что-то я получал. То есть, мы втроем получали 600 грамм хлеба, и все. Но тетя пережила блокаду, дядя умер, а меня в конце февраля — начале марта вывезли по «Дороге жизни».

Конечно, ленинградская блокада, - это была такая для всех нас очень тяжелая вещь. Расскажу вам, например, такую штуку. Вот представьте себе такую картину. Жил я в то время на Васильевском острове на 10-й линии, в доме № 15-б. Значит, у нас был семиэтажный дом. Я жил на пятом этаже. И вдруг через какое-то время воду прекратили подавать. В общем, не стало ее уже у нас. Печное отопление сначала у нас тоже было. То есть, у нас было не такое центральное отопление, а печное. Так отопления, как и воды, тоже у нас не стало через какое-то время. В туалет не пойдешь. С электричеством так же были проблемы, потому что оно шло у нас с перебоями. Вот в такой мы жили тогда обстановке. Помню, дядя, а он мастером цеха в то время работал, к печи оборудовал маленькую печурку такую. Там мы в ней жгли мебель всевозможную такую. Дров не было тогда уже - все сожжено было. И поскольку топить было нечем, то кидали туда то, чего только можно было положить. За водой ходили на Неву. Ну зима тогда вообще-то холодная была. Я жил между Средним и Большим проспектом. Значит, считай, это где-то километр — полтора нужно было идти за водой. Представляете, сколько нам нужно было идти до Невы? Я уж не говорю о том, чтобы мы могли где-то помыться. Мыться мы не мылись, потому что было совершенно нечем этого делать. Воды ведь не было у нас, чтобы помыться. Только покушать чего-нибудь мы могли. Но покушать тоже было абсолютно нечего. Ну и чем я питался? Я в пайке, значит, получал сигареты. Эти сигареты я не курил, а шел на рынок и обменивал на столярный клей. А из столярного клея, а был кусковой такой столярный клей, мы варили похлебку такую. В общем, делали ее так из этого, чтобы не одна сплошная вода была. Этот столярный клей мы ели практически вместо похлебки. Хлеб же у нас такой был, что там больше воды было, чем хлеба. Он был таким, что если его ты сжал, то он всё, не возникал снова. Он больше на глину походил, чем на хлеб. Так что эти 200 хлеба нам давали, и больше - ничего. И я скажу про свою жизнь в блокадном Ленинграде такую вещь. Я знал, что дома есть буфет. Я знал, что там ничего нет. Но я раз 100 еще после этого облазил всё, надеясь там найти хоть какую-то крошку. А тетя моя, которая получала рабочий паек тоже, пыталась из своей нормы мне еще там грамм 50 передать, чтобы я, как говориться, стоял еще на ногах. «Ты, - говорила она мне, - молодой, тебе надо жить, тебе надо воевать».

Люди в городе постоянно умирали. С этим в городе была такая картина. Я помню, что на лестнице, когда я спускался с пятого этажа на улицу (тогда, естественно, не работал ни лифт, да вообще ничего не работало), лежали три трупа на разных этажах. Это были люди, которые вышли из дому или возвращались домой и умерли прямо на лестнице. Так вот, когда я уезжал с Ленинграда зимой 1942 года, они так и оставались там лежать. То есть, пока было холодно, а дом наш был практически весь замерзший, так эти трупы там и лежали. На улице, конечно, тоже лежали трупы. Я видел даже некоторые трупы с отрезанными мягкими частями. То есть, были в то время даже такие люди, которые трупоедством промышляли. Вот такое в то время в городе было положение. Ни кошек, ни собак, ни крыс в то время уже в Ленинграде не было. Крыс даже не было!!! Чтобы крысу можно съесть было, чтоб поймать-заманить ее в мышеловку какую-нибудь, - об этом и речи уже тогда не могло идти. Так что кошек и собак тоже всех съели.

В магазинах, конечно, стояли длинные очереди за продуктами. Даже один случай мародерства был. Мне это очень хорошо запомнилось. Значит, в декабре месяце это, по моему, произошло. В общем, случилось это так, что мне надо было идти куда-то в булочную. Она находилась в ларьке. И в этот ларек завозили хлеб. На улице стояло тогда очень много людей. Почему это так получилось? Дело в том, что перед этим был такой период, что два или три дня ничего не привозили туда. То есть, видимо, совсем плохо было с продовольствием. И тут вдруг завезли хлеб вот в этот самый ларек. Можешь себе представить? Люди разнесли этот ларек. И кто сколько мог, хватал и ел тут же всё на месте. Вот такой случай был один раз. Это уже в самое-самое такое дикое время.

Все это время, пока я в Ленинграде жил, немцы постоянно нас бомбили. Бомбежек, вообще-то говоря, очень много было у нас. Ну а первые бомбежки начались, если мне память не изменяет, уже в октябре месяце 1941 года. Помню, сначала, когда все эти бомбежки были, мы спускались и прятались в бомбоубежищах. А потом плевать стали на всё это дело. Ну куда ты, слабый, побежишь? Я что, пять или шесть раз буду спускаться на лестнице, когда я голодный и еле живой? Тогда уже мы просто сидели в своих квартирах и не знали, что будет. Но дело с этими бомбежками в то время было обставлено таким образом, что немцы бросали очень много зажигалок. Это маленькие такие фосфорные бомбы на крыши наших домов они сбрасывали. Мы их тушили. Сначала сидели на крышах и ждали их. А потом, если этих самых зажигалок насыпалось много-то и наш дом мог запросто зажечься, то мы сбрасывали этими лопатами их на улицу прямо с крыш.

И все это время я продолжал работать. Кстати говоря, на работе люди тоже умирали. Но кое-кто все равно оставался в живых. Кадры у нас, конечно, не пополнялись, поэтому было, например, и такое, что один человек вместо десяти мог работать. И на заводах же люди тоже в таком же примерно режиме трудились. Там люди делали снаряды и ручные гранаты, - вот такое с ними было дело. В общем, там продолжали люди работать. Подталкивали чуть-чуть жизнь на фронте тем, что производили все, что там было нужно.

Кстати говоря, до моего отъезда из Ленинграда такого, чтобы дружины по городу ходили, лично я не видел. Умерших уже стали забирать, мне кажется, где-то к весне 1942 года. До этого никто ничего и никого не забирал. Некоторые еще возили свои трупы, вернее сказать, пытались вывозить. Может, каким-то образом еще доставали те люди, которые работали в лазаретах и еще были такие более крепкие. В иной раз можно было видеть такое, что женщина или мужчина идет и тащит за собой на санках завернутого в простынь человека. Свозили их в определенное место. Но дружин никаких я не видел. И мне самому, конечно, не пришлось никуда возить умерших.

А потом я эвакуировался из Ленинграда. Причем, как мне кажется, спасся я от голодной смерти благодаря чистой случайности. Получилось это так. Значит, в квартире у нас было восемь комнат. Так вот, рядом с нами в соседней комнате жили капитан 1-го ранга Москаленко Митрофан Иванович и Татьяна Власовна, его жена. Он был, значит, капитаном 1-го ранга морского флота. Его во время войны сделали начальником тыла Балтийского флота. Тогда же он получил адмиральское звание. Так вот, когда мы находились в блокаде, он приезжал раз в месяц, может быть, к нам на квартиру, чтобы проведать, живы кто-нибудь или не живы. И привозил он с собой не то что что-нибудь, а свои бутерброды сэкономленные и подкармливал этими бутербродами тех, кто еще в квартире оставался в живых. И он, когда я в феврале уже месяце, в конце февраля, почти что отдавал концы и не вставал, зашел к нам в комнату и сказал: «Карлушка, ты что? Умирать собрался?» «Уже, - я говорю, - Митрофан Иванович, наверное, всё, потому что я еле-еле встаю, чтобы за хлебом сходить». «Все, я тебя вывезу из Ленинграда», - он мне тогда сказал. И он меня вывез. Это благодаря ему я остался жив. Он меня эвакуировал через «Дорогу жизни». Благодаря ему я сохранил себе жизнь и выехал к матери. В общем, сначала нас везли в город Фурманов из Ленинграда, там подкормили, и сказали: «Теперь поезжайте кто куда хочет». И мне куда было ехать? Мать у меня — в Средней Азии. Вот в ссылке. Я думаю: «Поеду к матери, буду пробираться».

Между прочим, со мной еще было такое дело, что когда мы находились в пути, я из-за того, что переел в дороге, чуть было не отдал концы. Получилось это так, что когда мы пересекли Ладожское озеро, нас сразу же там и накормили. Дали поесть кто сколько и чего хочет. И я поел какой-то каши. И у меня вдруг все начало выворачивать внутри. В общем, боли такие дикие появились. И я чуть не отдал концы. Меня рвало, как говорят, и оттуда, и отсюда. И многие у нас умирали от этого дела. Знаешь, некоторые люди, и таких было очень много, стали после этого у нас уже такие дистрофики, что не могли восстановиться. Вот мы в эшелоне ехали. Шел эшелон полный вот этих эвакуированных с Ленинграда, когда мы в Фурманов пробирались. Так по дороге люди умирали и их трупы выбрасывали. То есть, прямо выбрасывали трупы людей из вагонов! Чувств никаких у нас уже не было. Вот выходишь из вагона, и если хочешь по своим делам пойти, то идешь не куда-нибудь, а садишься около вагона здесь, где остановка сделана, и делаешь всё, что тебе нужно. Женщина садится, и ты садишься тут же. В общем, рядом с ней садишься и решаешь свои вопросы да дела. То есть, чтобы был человеческий стыд или что такое, - таких чувств у нас в то время не было. То есть, ты был полуозверевший какой-то человек. Таким полудиким что ли существом становился. Голодный человек — это же полудикий человек.

После того, как нас накормили и месяц продержали в Фурманове, я поехал к матери туда в Среднюю Азию, во Фрунзе. Теперь этот город называется не Фрунзе, а Бишкек, по-моему. Ну это, как ты, наверное, знаешь, - столица Киргизии. Ну вот и поехал я туда к ней. Доехал, в общем, я до Фрунзе. Кстати говоря, ехал в вагоне на третьей полке. Но, честно говоря, я совершенно не помню, как я туда въехал. Помню, что набрал я в пути очень много вшей. Их можно было ногтями выдергивать. Да и под ногтями эти вши тоже были. Поэтому, когда я приехал к матери во Фрунзе и пришел прямо к ней, первым делом она сожгла всю одежду, которая была на мне. То есть, я остался после этого голый. Потом вымылся. И схватил в это время тиф. Но это был не брюшной, а сыпной тиф. Я его по дороге, видимо, схватил. Но, слава Богу, я доехал до нее. Температура у меня 41, значит, была. Мать, как узнала об этом, так «скорую помощь» тут же вызвала. Я говорю: «Я сейчас сам дойду до скорой помощи». Встал, пошел и потерял сознание. И только пришел в сознание на седьмой или восьмой день после этого. Тогда я, значит, попал там в местную больницу. А в этой больнице, как сейчас помню, работали ленинградские эвакуированные врачи. Они про меня и сказали тогда: «Ну, мы своего земляка выходим». Слава Богу, они меня выходили. И когда я пришел в себя на седьмой или восьмой день, я настолько ослаб, что не мог с одного боку повернуться на другой. Причем, что удивительно, они мне сказали так: «Благодаря тому, что ты, как говориться, пережил голод — только поэтому ты смог пережить вот это. Если ты бы сытым был и заболел бы тифом, мог бы на тот свет отправиться». А вот благодаря чему-то, вот такому полувосстановленному состоянию, я фактически и остался жив. Это врачи мне сказали: благодаря тому, что ты не полностью восстановился, ты переболел тифом и выжил.

Ну а после того, как меня эти ленинградские врачи вылечили, я пошел работать. Сначала я работал в городской бане монтером. Так поработал там. Потом оттуда меня послали, значит, на строительство Чуйского канала. Тогда во время войны строился Чуйский канал такой. И, значит, там так надо было мне работать: таскать на носилках камни, на высоту где то 25-30 метров со дна. Но кормили там очень хорошо. Так что я, несмотря на то, что работа была зверская, восстанавливался. И в июне месяце меня уже позвали в армию. Мне 18 лет только исполнилось в марте. И так как я восстановился за все это время, приехал к матери. И там меня, значит, уже в военкомат вызвали. И призвали в военкомате уже в ряды Красной Армии.

Ну а потом со мной, значит, такая вещь получилась. Как только меня в армию призвали, то направили в запасной эстонский стрелковый полк. Это было на Урале, в районе Камышлова и Еланска. Туда собирали всех эстонцев, между прочим, - со всего Союза, которые только были. И не только с Союза. Туда, например, и с рабочих батальонов присылали тоже людей. И там, другими словами, формировали части и отсылали в эстонские стрелковые дивизии. Тогда, насколько я знаю, две эстонских дивизии сформировали. И я в этом запасном полку находился с июля 1942 по декабрь месяц того же года.

Конечно, настроения в запасном полку разные были среди людей. Ведь к нам туда и с трудовых лагерей, как я уже сказал, кое-какие люди направлены были. Среди них, в частности, были и такие, которые так и не пришли в себя. Настолько они голодали в этих трудовых лагерях, что не выживали.... Ну настроения, как я уже сказал, разные там были. Но особенно люди и не высказывали своего настроения. Дело в том, что слухачей было очень много в то время. Можно было запросто куда-нибудь загреметь. Все знали, что это такое и чем это им грозит. Поэтому чтобы трепаться языком, такого не было, — особенно люди не трепались. А так, конечно, были разные люди. Там ведь СМЕРШ работал плотно. Мне так кажется. Но со мной не было проблем никаких. Они, наверное, знали все таки, что у меня, значит, родители репрессированы. Я думаю, знали, наверное.

А так что еще можно сказать о моей службе в запасном полку? Я там, вообще-то говоря, в учебном батальоне был. Там нас обучали приемам боя практически. Начиная с июля месяца по декабрь я и ать-два-три, и штыковые атаки, и пользование штыком проходил. В общем, стрельба, учебные стрельбы и все такое с нами проводились. Оружия у нас, правда, в руках тогда не было. Нам его не давали. Были у нас только деревянные ружья, с которыми мы маршировали и с которыми кололи эти самые мешки с соломой. Вот в таком духе проходила наша учеба в запасном стрелковом полку. В общем, обучали нас там обыкновенному стрелковому делу. И там, значит, звание ефрейтора я получил. Одну лычку, считай, на погонах я просто за учебу приобрел. А в декабре месяце была у нас сформирована маршевая рота и отправлена на Калининский фронт. Туда попал и я. Я был зачислен в 925-й стрелковый полк 249-й Эстонской стрелковой дивизии. Вот в состав этого полка нашу маршевую роту как раз организовали и направили. Как сейчас помню, в нее было набрано где-то 600 человек. С Урала, где наша рота была сформирована, мы уже двинулись в сторону Москвы. Новый год как раз мы встречали в Москве. Оттуда мы добрались до города Торопец Псковской области, а от Торопца совершили пешком бросок под Великие Луки. Нам 100 километров где-то нужно было пройти. И мы, наверное, двое суток до Великих Лук бросок делали. А там - прямо в бой пошли.

Расскажу тебе поподробнее о первых ощущениях своего пребывания на фронте. Что мне больше всего и в первую очередь запомнилось? Чем фронт вообще в моей памяти остался? Во-первых, запахи там были другие. Ну я же впервые начал воевать в городских условиях. То есть, это было уже непосредственно в самом городе Великие Луки, где мы стали брать станцию железнодорожного депо. Задача для нашего полка была поставлена тогда следующая: прорваться, захватить станцию и потом - депо в Великих Луках. Немцев там было полно, как говориться. Ну там их группировка была сотня тысяч, не меньше. По крайней мере, немецкая это группировка, с которой мы столкнулись, была большая. И первое, что характерно было для этих боев, что больше всего запомнилось, так это то, что в воздухе стояла гарь. Такая страшная чувствовалась гарь кругом. Потом, когда немцы бомбили город, то в воздухе был какой-то специфический запах этих бомб, которые сбрасывались вот на наши части и в те места, где мы воевали. Специфический такой был запах! Мне даже назвать сложно, каким этот запах был. Химией такой пахло. В общем, в Великих Луках всё запахом горелого и какой-то непонятной химии отдавало. Вот там и состоялось мое естественное боевое крещение. Оружием нашим там была трехлинейная винтовка образца 1897 года со штыком. Впоследствии на фронте я пробовал и немецкие винтовки. Ну немецкая хорошо стреляла. Она, между прочим, неплохая была. Это потом уже пошло у меня трофейное оружие. Вальтер, помню, у меня тогда появился. Но это было намного позднее. А в самом начале, когда мы начали воевать, у меня была трёхлинейная винтовка. Ну и чем мне запомнился первый бой? Впереди нас располагалось большое широкое поле, перед которым мы, собственно говоря, и стояли. За этим полем начиналось депо — станция и кирпичные всевозможные строения. Преодолеть вот это огромное поле, которое шло там впереди, было очень сложно, потому что с той стороны оно полностью простреливалось. Немцы вооружены были зверски. Во-первых, у них автоматы почти у каждого были. Дальше — у них минометы были. Кроме того, снайперские винтовки очень у многих у них были. Короче говоря, все это пространство у немцев обстреливалось. А нам была поставлена такая задача: преодолевать поле перебежками и ворваться в первое кирпичное строение, которое находится за станцией железнодорожного депо. А начиналось там всё со строений ведь. В дневное время преодолеть это поле было вообще невозможно, потому что снайперский обстрел и огонь в нашу сторону немцы вели беспрерывно. Поэтому передвижения по этому полю у нас начинаются только в ночное время. И здесь, конечно, мы уже при преодолении этого поля теряем очень много наших людей убитыми и ранеными. Здесь очень огромные мы несем потери! Но мы все-таки потихоньку преодолеваем это расстояние и кое-что захватываем. Тут же, на этом самом поле, находятся немецкие части: в блиндажах и в укрепленных точках. Здесь у них давно уже заготовлены окопы. Мы двигаемся дальше. Закопаться прямо в поле у нас нет никакой возможности. Здесь земля как камень, потому что морозы дикие были в 1942 году. Лопатой, саперной лопатой делать тут было нечего. Значит, прячемся мы только где? Мы прячемся только в воронках от бомб, а эти воронки уже забиты нашими убитыми солдатами. Так что прыгаем, садимся и кушаем уже сидя на наших трупах. То есть, на землю не садишься, а садишься на труп и ешь. Вот представляешь себе такую картинку? Постепенно мы залезли сюда в эти самые здания. И представь себе, обстановка там была такая. С одной стороны в стене сидит немец, с другой стороны — я. Вот так вместе мы и сидим. И даже перебрасываемся между собой разговорами. Ну а какой разговор? Только мат-перемет практически. Бывает, говоришь: «Сдавайся, сукин сын, все равно тебе конец. Вы окружены, ребята. Куда вам идти? Вам деваться некуда». И радио работает тоже на них, эти громкоговорители, по которым мы говорим: что, мол, сдавайтесь немцы. Немцы были окружены там, в Великих Луках. Они потому зверски и сопротивлялись. Они все ждали, что их снаружи освободят, что придут кто-то на помощь. Они очень сильно нам сопротивлялись. Нас пришло с пополнением 600 человек. Когда кончились бои 17-го января, я остался цел. А начались бои 2-го — 3-го января 1943 года на фронте, на передовой. Так вот, когда 17-го бои в Великих Луках закончились и когда, значит, наши захватили фон Засся в плен, от моего пополнения, а нас было 600 человек, не осталось никого, кроме меня. А от полка и всего нашего пополнения осталось, представь себе, 170 человек в строю. Вот какие мы понесли в этих боях потери. Представляешь?

Конечно, когда мы освободили город Великие Луки, он был полностью разрушен. Ведь каждое здание в период боев за город было у немцев оборонным пунктом. Город был почти полностью разрушен. Ну как Сталинград он был в 1942-м году. От города фактически ничего и не осталось. Остались только развалины. Но вот некоторые здания, депо, например, где паровозы стояли и тому подобное и станционные всякие сооружения, частично сохранились. Это, конечно, были уже тоже сгоревшие здания, но от них остались каменные глыбы, которые все еще стояли. И в этих каменных джунглях прятались немцы. И мы тут с ними рядом напротив были. То есть, обстановка была такая, что буквально в 50 метрах от нас были немцы, и в 50 метрах от них — мы находились. И мы захватили все-таки вот это все. Мы взяли полностью станцию, а другие эстонские ребята захватили фон Засся в плен. Я сам, правда, не видел этого захвата.

Ну а потом, когда эти бои закончились, что дальше было? В общем, когда кончились бои, командир нашего полка Ханс Вирит меня взял к себе наблюдателем полка. Знаешь, что это была за должность такая — наблюдатель полка? Это, другими словами говоря, я был глазами и ушами этого командира полка. То есть, нас было три человека наблюдателей полка таких. Мы как бы находились при разведвзводе полка. Моя задача состояла в том, что когда комполка Вирит наблюдал за ходом боя, я должен был ему докладывать, что происходит непосредственно на поле боя. Тогда же еще такие специальные перископы для этого дела выставлялись. Но я, правда, в этом качестве не воевал, потому что в начале 1944-го года попал в разведроту нашей дивизии. А до этого момента у нас и боев-то фактически не было никаких. Ведь после того, как в 1942-м году закончились бои великолукские, потом только в 1944-м продолжение следовало. А так до этого мы находились в Великолукской, Псковской областях и где-то примерно в этих краях. У Торопцов (город Торопцы Псковской области), помню, еще сколько-то мы стояли, по-моему. Это было, конечно, до боев за освобождение Эстонии. Потом нас перебросили в Ленинградскую область, в город Котлы. Потом начались бои за город Нарву. Это было в 1944 году. Но в этих сражениях за Нарву участвовали только артиллеристы корпуса, а нас, стрелков, к этому делу не привлекали.

Ну а потом, как я уже говорил, меня взяли в разведку — я был зачислен в 328-ю отдельную разведывательную роту 249-й Эстонской стрелковой дивизии. Как это и почему так получилось, я не знаю. Это Господь Бог только знает. Меня вызвали и сказали: «Ты переводишься в разведроту 249-й дивизии. Вот тебе направление, собирай манатки, и, пожалуйста, иди выполнять свои обязанности». И я пошел. И выполнял свои обязанности в роте по принципу: маленький и худенький. Но меня назначили там, между прочим, на должность комсорга разведроты. В общем, комсомольская работа в разведроте, - это было мое такое основное предназначение. Но я не освобожденный же был комсорг, так что был и просто разведчиком. Вместе со мной прислали, между прочим, в разведроту и парторгом одного человека. Нас двух прислали в роту, значит: одного — парторгом, другого, то есть, меня - комсоргом. Командиром этой разведроты был Александер Кельберг. Ну Кельберг когда нас в роту к нему прислали, мог думать, конечно, что мы - это специально какие-то люди засланные, чтоб за ним смотреть. Ведь он, это было до войны еще, в эстонское время, занимался когда-то перевозкой спирта из Финляндии в Эстонию. Я помню, что такие разговоры были. В общем, он или сюда с Финляндии, или же, наоборот, туда спирт возил. Наверное, все-таки в Эстонию завозили спирт. Я знаю, что он занимался этим делом. Но это, между прочим, потом только я узнал о том, что с таким делом он был связан. Кстати говоря, уже после войны карьера в Эстонии у него что-то не заладилась. Он же был назначен секретарем ЦК. И с Кэбиным, который тогда отвечал за пропаганду и агитацию, они что-то не поладили. Они, короче говоря, между собой что-то не поделили. И я попал в эту перепалку, между прочим. Я же тоже работал в партийных органах, куда меня в свое время пригласили работать и Кельберг, и Суу. И из-за них же меня из ЦК и выгнали. В общем, ситуация там сложилась такая, что подралось начальство, а у холопов чубы летят. Ведь так же бывает всегда? А потом этот Кельберг, между прочим, работал редактором где-то в Краснодарском крае, куда он после всей этой истории уехал. И там он и умер. Так что больше в Эстонию он не вернулся. Но это было уже потом. А тогда он был у нас командиром отдельной разведывательной роте. Заданий, конечно, в роте у меня было много: меня посылали везде, куда только можно было послать. Но обо всем — по порядку.

А первое задание, значит, у меня было такое. Где-то у Эмайыги мы должны были речку форсировать. Ну это общее было такое задание — форсировать реку. Форсирование у нас удачно прошло. После этого мы приняли первый бой, но потерь никаких у нас не было. В общем, без потерь все у нас прошло. А некоторые наши ребята из разведроты, как я узнал, там встретили своих даже родственников, которые на той стороне были. В общем, получилось такое, что пришлось воевать даже брату против брата. Не помню точно, у кого из наших бойцов встретились родственники. Ну их пришлось даже брать в плен. Но все обошлось без потерь. А потом мне дали задание вместе с Кольбрантом, - был у нас сержант такой, таллинец. Так вот, когда организовался десант на город Таллин, - это был передовой отряд 354-го стрелкового полка, которым полковник Вырк командовал, - наш командир роты Кельберг решил нас с этим десантом на Таллин отправить. Для чего он это сделал, мне неизвестно. То, что у него было в голове на этот счет, это, конечно, только он знал. Мы-то этого не знали. А нам тогда была дана команда: «Вместе с десантом прибыть в Таллин!» А Кольбрант сам был таллинский парень. Причем он к тому времени, когда мы с ним на это задание пошли, сумел сбить немецкий самолет из ружья. Во всяком случае, такие разговоры шли. И мы сели на самоходку, потому что на танке Т-34 довольно сложно было сидеть на броне сверху. Ну и, кроме того, на самоходке все-таки больше места было для того, чтобы там на ней лежать. И вот мы с ним рванули, значит, на Таллин. 10-12 часов, - и мы уже на месте. Ну что можно тебе об этом нашем рейде рассказать? Личные впечатления остались у меня в основном от того, когда мы в Таллин вошли. По дороге только под Порками у нас было одно происшествие. Мы тогда там спрыгнули с танка. Наши танки начали тут же бить по лесу. Это было связано с тем, что там, где проходили поркуньские бои, произошла стычка наших корпусников с 20-й эсэсовской дивизией, где были эстонцы. И 925-й стрелковый полк, в котором я раньше был, между прочим, как раз сошелся вместе с ними тогда. И тут были довольно тяжелые бои. Потери были и с той и с другой стороны огромные. И вот когда мы как раз проходили тоже это место, нас обстреляли из лесу, - с левой, значит, стороны там лес такой большой проходил. И когда нас обстреляли оттуда, танкисты нам дали команду: «Ребята, спрыгивайте с танков. Сидеть на броне, когда танк стреляет — это невозможно, потому что можно оглохнуть и вообще повредиться». Видимо, отдача такая сильная шла, что на ушах барабанные перепонки могли лопнуть. А мы спрыгнули и - в канаву. И танки осколочными начали тогда стрелять по лесу. Немцев рассеяли буквально за несколько минут. Потери, конечно, тогда у них тоже были... Я знаю, что на том самом месте, где мы стреляли по ним, там сейчас стоит памятник немецким солдатам. И там много погибло этих эстонских ребят. То есть, против нас там не немцы, а эстонские воевали ребята, которые служили в 20-й эсэсовской дивизии. А мы подчищали эти места, смотрели, как там и что, а позже ездили несколько раз туда. Там наших ребят, между прочим, тоже много похоронено, это - под Поркуни. Ну потом, когда мы обстреляли немцев, нам была дана команда: «На танки!» И тогда мы рванули опять в сторону Таллина. Но мы, наша группа, а это - две Т-34-ки и одна самоходка, шли немного впереди основного отряда. То есть, основной отряд шел от нас на некотором расстоянии, - наверное, метров за 600-700 где-то мы от них были. Ну танкисты, наверное, между собой по радио вели переговоры. Но отряда за нами фактически видно не было.

Там обстановка была такая, что все делалось внезапно. Так, например, в пути попадались немецкие регулировщики, которые пытались показать нам дорогу, куда нам двигаться. Понимаешь? То есть, неожиданно совершенно мы вышли на них. Но они, конечно, показывали нам в одну сторону ехать, а мы поехали в совершенно другую. Это потому что немцы, видимо, туда, в эту сторону, должны были двигаться. Затем мы подошли к реке Пирита. И вот тут нас уже обстреляли по настоящему немцы. Но тоже ружейно-пулеметный огонь велся там такой. Минометов у них, правда, не было. У них была всего одна танкетка, которая с того берега как раз и обстреливала нас. Мы тогда опять, как и в прошлый раз, рассеялись. Танкисты сказали нам: «Ребята, давайте вылезайте». Я помню, что после этого мы бежали еще куда-то. Там какой-то дом был, где мы сколько-то и каких-то продуктов взяли, - ну нашли, значит, их, потому что очень есть хотели. Но когда немцы стали нас обстреливать, после чего все мы рассыпалось и разбежались с хода, они, видимо, посчитали, что на них огромная сила идет, - раз танки двигаются. Ну и когда мы разбежались по разным местам, то узнали, что тут против нас действовали эстонцы. Так вот, когда им стало известно, что тут у нас тоже эстонцы, они стали переходить на нашу сторону. Все они совсем молодые были ребята, только мобилизованные, - 18-летние — 19-летние такие ребятишки. «Ну зачем вам с нами идти? - говорим мы им. Вы - в немецкой форме. Куда к черту, значит, в таком виде вам идти?»

Ну вот, а дальше, значит, с нами было следующее. Мосты перед Таллином остались целые. И мы, когда входили в Таллин, пересекали мост по старому Нарвскому шоссе. Этот мост и сейчас находится около Пярнуского кладбища — на Тарнамяэ. И там же, если знаешь историю и географию города, находилось старое Нарвское шоссе. Вот по этому мосту мы переехали в Таллин, и тогда, конечно, наши танки и самоходка взяли самую последнюю скорость. Вот это мне тоже как-то хорошо запомнилось. «Ну, - думаю, вспоминая опыт прошлых боев, - как только появятся первые дома, сейчас будет, наверное, примерно та же каша, как и в Великих Луках». А там, в этих Великих Луках, что было? Там каждый дом отстреливался. Проезжаем, значит, мы первые дома. Я вижу, что занавески на окнах шевелятся. Выглядывают из занавесок люди. Но мы идем на скорости, максимально, а это - 35-40 километров в час, - наверное, все-таки такая скорость была у наших танков. По старому Нарвскому шоссе едем и — прямо наверх на Вышгород поднимаемся. А там, к нашему полному удивлению, на башне сине-черный флаг в то время уже висел наверху (флаг сегодняшней Эстонской Республики). То есть, немецко-фашистский флаг снят, а уже будущей эстонской республики флаг висел. Но нам никакого задания не было дано, чтобы флаг содрать или что-то такое с ним, значит, сделать. Наши танки пошли прямо мимо Тоомпеа к Домской церкви. Подъехали, значит, мы к этой церкви. Сделали - стоп, и все. И вот тут начали к нам уже выходить люди. Спрашивают по-эстонски: «А эстонцы есть среди вас?» Мы говорим: «Да, есть, конечно». А Кольбрант таллинец же был. Он им что-то сказал. «Ооо», - тут они начали ликовать оттого, что эстонцы к ним пришли. А нам, значит, зверски пить очень захотелось. И мы этим эстонским местным жителям тогда и говорим: «Давайте нам что-нибудь попить». «Ну, сейчас, - говорят, - сейчас» Раз — и приносят нам вино домашнее. А мы боимся. Мало ли что, вдруг оно отравленное, может быть? Нельзя. Дают нам. Я говорю: «Давай сначала сам, а потом нам». Ну а он: какой разговор? Гуль-гуль-гуль, - и выпил. Мы тоже: гуль-гуль-гуль, выпили. Настроение от этого у нас стало хорошее. А в это время стрельба шла в гавани. Слышно нам было, что как будто стреляют из винтовок. До нас доходили винтовочный и вроде минометный такой выстрелы. Потом слышим: танки повернули и пошли туда вниз. Нам больше некуда было идти. Нам была команда дана только такая: ехать на танке до Таллина, потом оставить танки и дожидаться своих в городе. После этого танки поехали, по-моему, по Палдиски мантее (шоссе Палдиски) куда-то дальше. Не знаю, что за задание было у них, а наше задание было, я говорю, такое — остаться в Таллине и ждать, когда наши туда подойдут. Кольбрант мне тогда и говорит: «Знаешь что? Пошли ко мне домой». Ну раз он таллинец и оказался в своем родном городе, то, естественно, ему домой сходить захотелось. Он родителей не видел сколько? Он, значит, в 1941-м году ушел вместе с войсками или с пароходами последними из Таллина. И с тех пор, а тогда уже шел 1944-й год, то есть, фактически три года, родных не видел никого. «Поехали, пошли ко мне домой!» - сказал он мне. И вот мы с ним с Тоомпеа спустились и пошли. Одеты мы были тогда в маскировочные халаты. У нас были автоматы, гранаты, ножи такие большие. Да и боезапас к этим самым автоматам тоже был. Конечно, никаких документов не было, потому что разведка без этого обходилось, - мы везде, где бы не были, все время без документов двигались. Ну и, значит, спустились мы с этим Кольбрантом вниз туда. Потом подошли к вокзалу. Вот там, где и сейчас в городе находится переход, в то время была конечная остановка моторного трамвая. Тогда были моторные трамваи такие. А там, где все это было, стоял, знаешь, круг такой тогда. И когда моторный трамвай подходил туда, он становился на круг. Люди, которые хотели ехать в этом трамвае, брались за него, поворачивали его опять носом в сторону Копли, и трамвай, значит, начинал двигаться в обратную сторону. В общем, такой трамвай там был. И представь себе, когда мы на этом месте оказались, люди там в это время мародерствовали, - будем об этом откровенно так говорить. То есть, тащили все, что можно было тащить. У нас стояли товарняки, товарные вагоны. И что там было, - ну я видел, что там были мешки с сахаром и еще чего-то, все съестное, - что можно было схватить, все тащили. В городе фактически в то время было безвластие такое. Просто обстановка в городе была такая, что наши еще не подошли, когда мы пошли по городу гулять. Но нас могли и трахнуть, и убить, - да все что угодно с нами могли сделать. Но вот такой мысли почему-то не было у меня, что нас кто-то тронет или кто то убьет. Я не знаю, почему мы так спокойно себя в городе чувствовали. Кольбрант мне и говорит: «Я живу у себя дома. Кто меня тут тронет?» В общем, у нас такое настроение было. Но чуть поддатые были, конечно, немножко мы тогда. Ну вот, значит, идем туда к нему домой. У него на Вабрику родители, по-моему, жили. Приходим, а его родителей — нет. Оказывается, родители его бежали перед тем, как наши войска пришли, со страху. Нету там у него дома никого. «Ну что? - говорит Кольбрант. - Пошли обратно». Мы поплелись обратно. Набрали, конечно, на обратной дороге себе тоже выпивки. Я помню, это было вино какое-то. Ну и пошли после этого мы опять по Мере пуйестее, где до этого шагали. Вдруг из окошка какого-то дома высовываются девчонки и нам кричат: «Эй, мальчики! Давайте заходите сюда». Ну это по-эстонски они нам говорили, конечно. Он отвечает им: «Скоро придем». Ну мы прошли мимо. Я говорю: «Не пойдем никуда сейчас». Поднялись наверх: туда, где на Палдиски мантее стояли машины. Затем спускаемся сверху с Тоомпеа вниз. После почему-то пошли снова наверх. В общем, шатались так мы там. Он мне и говорит: «Знаешь что? Пойдем наверх к девочкам». Я говорю: «Нет. Ты знаешь что? Нет! Ты как хочешь, а я — нет, не пойду». Он говорит: «Ты знаешь, я у себя дома. Не бойся. Ты чего? Никакой засады там нету, можно к девчонкам пойти». Я ему говорю: «Ну ты как хочешь, а я во всяком случае буду тебя и наших ждать здесь. Я пойду спать на Тоомпеа там». Там, на Тоомпеа, Госплан потом размещался, а сейчас в этом помещении располагается Рийгикогу (Парламент Эстонии). Вот там я и спал эту ночь. А к этому времени наши уже подошли в город. Уже сняли этот флаг, пока мы с ним гуляли по городу, и сменили его, значит, на красный. Пришел Лумисте и вместе с ним кто-то еще и красный флаг на башне Тоомпеа повесили. В общем, успели сине-черно-белый флаг снять. И мы с ним, значит, тогда расстались. Он мне тогда говорит: «Я тебя буду ждать утром. Ты утром обязательно приди. Я буду на вот этой скамейке». Там была наверху как раз скамейка. «Я, - говорит, - буду на скамейке ждать какое-то время тебя». Пошел туда и там переспал, значит, в помещениях Госплана нашего, а утром вышел на то место, где мы должны были с ним встретиться. Тот приходит хмельной, так что все в порядке с ним там ночью было. «Хорошо, - говорит, - погулял там, меня встретили хорошо». И вот, когда там мы с ним встретились, уже к этому времени узнали, что наша разведрота не придет в Таллин, а пойдет мимо него прямо на Виртсу. Где они там дорогами шли, я сейчас не знаю. Но во всяком случае мне стало известно, что пошли в Виртсу, и нам, значит, надо было идти туда. И вот мы с ним нашли два велосипеда, сели на них и вдвоем рванули, не боясь, что нас могут по дороге и убить, и что угодно с нами сделать. Вдвоем так мы с ним поехали, значит, на Виртсу. Я помню, что в дороге мы останавливались на хуторах, там нас кормили, поили. В общем, приехали мы туда на второй или третий день на велосипедах. Получается, что двое суток мы ехали. А как приехали в Виртсу, то там уже у нас дальнейшие боевые действия были.

Но, кстати говоря, следующие задания нашего командования я выполнял уже на острове Муху. Как сейчас помню, задание было дано нам такое, что мы должны переплыть на лодках (обыкновенных и рыбацких c мотором) через пролив, который был восемь километров шириной, и затем забраться в тыл к немцам туда. Немцы в то время на Муху как раз и сидели. Ну они были как на Муху, так и вообще на островах. Группу нашу создали где-то из семи-восьми человек. Дальше мы должны были там, на Муху, разведать, что там происходит, какие силы немцев там и сколько их находится, и ждать после этого наступления наших войск через пролив. Вот такое задание было нам дано. То есть, мы должны были передавать нашим войскам с радиостанции, что происходит на Муху, сообщать о том, где какие у немцев там есть огневые точки, сколько и какие силы там немцев вообще находятся. Короче говоря, задание было ясное: передать все эти данные на Большую землю по рации и ждать наступления наших. В группу эту меня и включили. Радисты с нами тоже были. У нас было два радиста. Одного фамилия была, помню, Махарь, - их всего два было. Вот таким образом, значит, мы начали выполнять это свое задание. Но, во-первых, надо было найти, на чем нам переправиться через этот пролив. Рыбаки ведь все лодки попрятали. Да у них вообще все попрятано было. Вернее сказать, лодки были, но моторы у них были сняты. Но мы нашли все-таки каких-то там на берегу рыбаков, оборудовали лодку вместе с ними. Также мы нашли среди них человека, который с Муху перебрался сюда как рыбак и который хорошо знал Муху, в том числе и расположение немецких частей, где они там находятся, куда, где можно высадиться, не боясь, что нас могут встретить на берегу. Ну и я не помню, какого это числа было. Но где-то 28-го, наверное, когда началось наступление на остров Муху. Это было 28 или 29 сентября, - наверное, где-то так. Значит, мы вышли на моторе с группой. Где то нас было восемь человек. С радиостанцией, естественно. И со мной был командиром Сальм такой. Ну мы двинулись. Дошли почти что до половины пролива, это - где-то километра три с половиной. Луна светит, тучи. То заходят за луну, то — нет. И в один из моментов прямо рядом с нами вышел немецкий сторожевик. Мы видим, что немецкий сторожевик идет, - а ведь мы еще не дошли до половины. Тогда мы развернулись и ушли обратно. Куда идти? К нему в зубы что ли? Все, на этот вечер выполнить задания у нас не получилось. На следующий день пошли снова. Но тогда сторожевика на том самом месте уже не было. Поэтому мы дошли до половины, даже чуть дальше, чтобы быть поближе к острову Муху и, значит, чтобы не выдать себя, мотор заглушили и на веслах дальше стали плыть. Потом высадились на том самом месте, на которое нам указал рыбак с Муху, плывший вместе с нами. Потом своими дорогами он привел нас на острове в пункт, где находилась немецкая комендатура. И так мы расположились в лесочке примерно в 200 метрах от той самой комендатуры. Когда рассвело, немецкая комендатура нам стала видна как на ладони. Нам было видно, как он ходят, приезжают, оттуда заходят и выходят. Шевелиться нельзя почти что было. Потом в течение дня к нам пришел тот самый еще местный житель, который с нами был как проводник. Потом пришла одна эстонская семья, которая не захотела с немцами уходить. Ведь на Сааремаа когда отступали немецкие войска, они вместе с собой в Германию собирались мирных жителей вывозить. Так вот эти люди, которые к нам пришли, вместе с ними не пожелали уходить. Мы их — хоп, к себе. Ну и, естественно, раз они к нам пришли, обратно мы их уже могли отпустить. Ведь они могли доложить немцам, что мы, значит, сидим в лесу. Потом наступала ночь. Мы послали часть людей для того, чтобы выяснить кругом обстановку. Затем уже через местных жителей мы узнавали, где какие огневые точки у немцев располагаются. Все это мы, как узнавали, так и передавали на Большую землю нашим. Сообщали: что, мол, такие-то такие-то силы находятся на Муху у немцев. И так мы находились трое суток там на острове до наступления наших войск с передачей данных туда. На третий день нам дали команду: «Прячьтесь, мы будем обстреливать остров «Катюшами» и артиллерией. Прячьтесь кто куда может!» а нам прятаться некуда было. Мы же оттуда никуда практически уйти не могли на острове. Но, к нашему счастью, мы под обстрел не попали. Наши артиллеристы, как оказалось, стреляли больше по Куйвасту и по этим окружностям, где немцы находились в обороне на берегу. Мы же в это самое время, когда обстрел начался, рванули на эту комендатуру. Немцы оттуда бросились бежать. Ну мы захватили там документы и еще что-то, - в общем, все, что там было. Также там мы очень много и оружия захватили. Короче говоря, так получилось, что эту комендатуру мы уже без немцев взяли. Потом нам была дана такая команда: «Двигайтесь в сторону дамбы, захватите дамбу». Такое задание могли только по пьянке и никак не иначе дать. Ведь что это было такое? На острове было сосредоточено где-то около полка немцев. Понимаешь? Где мы, а нас было семь человек всего, могли удержать лавину немцев, которые будут идти через дамбу? Тем более, с легким оружием, которое у нас было. Мы были без орудий, без ничего. Даже минометов у нас не было. Как можно нам было эту лавину немцев удержать? Это же хреновина сплошная, дурная вещь такая была нам приказана. Естественно, мы эту команду не могли выполнить, - это было немыслимо. Ну вот, так что мы и не пытались там что-то удержать. Немцы пошли, значит. Но наши уже высадились. Вот тут Альберт Репсон, который также одним из первых в этом месте высаживался, получил за это звание Героя Советского Союза. Он высаживался как раз с торпедных катеров. Затем наши войска захватили Куйвасту и начали сразу же двигаться в сторону дамбы. Так что мы оказались так. Если дамба на одной части острова была, то мы были в другой - правее Куйвасту. Значит, сюда до дамбы надо было нам еще идти. И вот наши когда высадились в Куйвасту, а это был 925-й стрелковый полк, в котором я раньше был, то стали двигаться в сторону дамбы. Так проводилась операция наших войск на острове Муху.

А дальше потом я был уже на Сырве у немцев в тылу. Вообще, если говорить о моих походах в тыл к немцам, то я три раза у них был. А на полуострове Сырве, что интересно, я флаг потом даже ставил. Об этой операции я тоже могу подробно рассказать. Значит, если вообще этот полуостров рассматривать, то в том месте, где от Кингисеппа (нынешнего Курессааре) к нему едешь, он сужается. Причем это место — всего полтора километра шириной. Дальше он расширяется и, конечно, становится более широким. А вначале там проходит узкое место. С другой стороны от острова Сааремаа проходила береговая линия. И там же - полуостров Сырве начинался. Так вот, отсюда мы и вышли сюда — к полуострову Сырве. Здесь же под Техумарди (так называется расположенный вблизи этих мест населенный пункт) проходил ночной бой. Так рассказывали: ночью солдаты трогали друг друга за волосы. Если нет волос, то, значит, - наш, если с волосами — то немец. И причем наши и немцы лопатами там друг с другом дрались. В честь этого ночного боя под Техумарди сейчас памятник стоит. Так вот, когда этот ночной бой прошел, то мы прошли через все Сааремаа пешком. И вышли уже несколько правее. А там уже полуостров этот Сырве начинался. В общем, мы вышли к нему и там, значит, остановились. Я уже не помню, на какой день это было. Но это не в первые дни было. Но точно знаю, что дело в октябре месяце уже происходило. Немцы, конечно, там на перешейке устроили оборону и оборонялись. И держали этот полуостров. Так вот, на этом перешейке, который был где-то полтора километров длиной, на берегу находилась деревушка одна. И нам туда, где мы стояли, пришла команда с берега: «Разведать силы немцев, обороняющих данную часть перешейка». Короче говоря, наша была задача такая: узнать, что там происходит, а для этого нужно было выйти в тыл к немцам не перешейке, где их буквально кишело. Причем выйти нужно было ночью морем. Снова мы взяли рыбачную лодку вместе с рыбаком, который знал весь этот пролив и его береговую часть. В общем, на лодке мы начали двигаться до маленького островка Лайд. Этот островок всего за 150 метров располагался от перешейка. А дальше от этого островка до перешейка можно было пройти это расстояние в сотню с лишним метров пешком по грудь в воде. Все это можно было пройти как в одну, так и в другую сторону с ручками. Об этом, конечно, знали только местные: что пешком такое-то расстояние можно пройти по грудь в воде. Так мы и собрались пойти в тыл к немцам. Опять у нас организовали группу разведчиков из пяти-шести человек, куда попал и я. Причем старшим у нас был снова назначен Сальм.

Значит, едем мы на рыбацкой лодке до этого маленького островка. Перебираемся до этого места, конечно, на веслах. И все это — ночью, в темное время суток. Затем, добравшись до острова, мы лодку там свою оставляем, а сами пешком этих 150 метров идем по воде, причем - в полной амуниции, с автоматами и со всем, в общем, что у нас есть. Это было в октябре месяце, поэтому шли мы в холодной ледяной воде. После этого мы выходим сюда к немцам в тыл и пробуем взять «языка» прямо на месте. Задача ведь, между прочим, была такая нам поставлена: не просто так пройти в тыл к немцам, но взять еще «языка» и утащить его к себе. Ну вот, значит, у нас - первая ночь. Мы высаживаемся на полуостров и начинаем идти пешком. Немцы, конечно, не знают, что мы идем. Но, тем не менее, они все время поднимают эти осветительные ракеты. То есть, подходы к себе освещают. Но мы что делаем и как от этого, собственно говоря, спасаемся? Когда осветительные ракеты поднимаются, мы садимся по горло в воду и пережидаем этот момент, пока она погаснет, и затем идем дальше. И так мы вышли сюда на берег. И здесь рассредоточились в две группы и стали обшаривать эту местность, чтобы найти, где немцы тут находятся, чтобы схватить «языка» и утащить на тот берег. Одна группа вперед уже пошла. Мы же пошли сначала направо. Там, где мы оказались, обнаружилась вдруг какая-то старинная мельница. И около нее, значит, строения какие-то были. Подошли мы тут к этим строениям. Смотрим — впереди входная дверь. Ну там с двух сторон были двери. Мы слышим скрип. Как будто кто-то крадется. Смотрим: выходит кошка. То есть, на самом деле это кошка кралась, а не человек, как нам поначалу показалось. Но там было что-то такое, что шуршание напоминало. В это время ребята из другой, уже второй группы, которая состояла из четырех, сообщают вдруг нам, что нашли подвал немецкий, где немцы спят. Причем, что интересно, охрану эти немцы не выставили. Это — в том самом подвале-то. А из подвала с двух сторон - выход и стенки. Мы стали подползать к этому подвалу. Я полз впереди. Как сейчас помню, полз я там одним из первых. Подползаю я, значит, к этой самой стенке и затем выглядываю из-за нее. И вдруг с той стороны на меня выглядывает немец. И мы с ним были в таком контакте, как я и ты, когда ведем беседу. Ну он, правда, чуть подальше был. Мы смотрим на друг друга. А с ним, видишь ли, что получились? Наши-то остальные разведчики подползали еще, когда он вышел справить нужду и услышал шорох. И обратил, конечно, внимание на то, что кто-то ползет тут. И вот когда я выглянул из-за этой стороны стенки, он с той стороны тоже выглядывал. И мы взглядами встретились. Он кричит: «Крау-ууус! Наверх». Ну это он по-немецки говорил, естественно. Тогда немцы по нам дают очередь из автомата. А нам была команда, чтобы мы ни в коем случае не ввязывались в бой, потому что нет в том никакого смысла, так как это — верная смерть. Куда нам было тогда бежать? Бежать, как говориться, нам некуда. Остается только одно: выходить потихоньку к тому месту, где мы высаживались на берег острова, и двигаться в обратном направлении. Но надо было сделать так, чтобы все вышли. Тогда мы начинаем потихоньку, без выстрела, без ничего пробираться обратно на берег маленького острова. Вышли на берег, все собрались, а младшего лейтенанта нашего, который с нами был, - нет. Мы все есть, а его — нет. Ждать уже нет времени — немцы приближаются. Ушли мы тогда на остров. А дело в том, что когда мы высаживались, то оставили на берегу одного цыгана. Он сам был, вообще-то говоря, очень смелый парень. Так вот, когда мы на берег перешейка высадились, он нам и сказал тогда: «Ребята, знаете что? Давайте я заберусь в эту мельницу самую (а там, где мы высадились, как я рассказывал, была старая мельница), ну наверх, и останусь до следующего дня. Завтра вы придете за мной, а я тем временем понаблюдаю, что там происходит». Оставили его, значит, мы там. Он ушел на мельницу старинную, а мы отправились без младшего лейтенанта на остров. Естественно, оставили этого цыгана там. И когда снова во второй раз туда пришли и дошли до острова, то этот цыган, который оставался там, уже сам пришел к нам на остров и сказал: «Пуля попала в этого младшего лейтенанта нашего, он лежит рядом тут. Но его заминировали специально немцы и поставили рядом фланкирующие пулеметы. И если нам выйти с острова на берега, то как раз попадем под огонь этих пулеметов, и - всё». Так что благодаря этому цыгану практически мы остались целы и живы, а то бы попали в такую переделку, что дай Боже. И так мы ходили еще два раза там на полуостров Сырве. Но так все как-то неудачно у нас получалось. «Языка» мы там не сумели взять. Второй, правда, раз когда мы пошли, то на берег уже не вышли, потому что цыган пришел, который сидел на той самой мельнице, наблюдал, что немцы делают днем, и сообщил нам: такое-то дело, что опасно. Днем ведь, я говорю, немцы заминировали нашего младшего лейтенанта и поставили фланкирующие пулеметы с двух сторон. Все это делалось с тем расчетом, что если бы опять мы пришли с острова на землю, то нас просто расстреляли бы там.

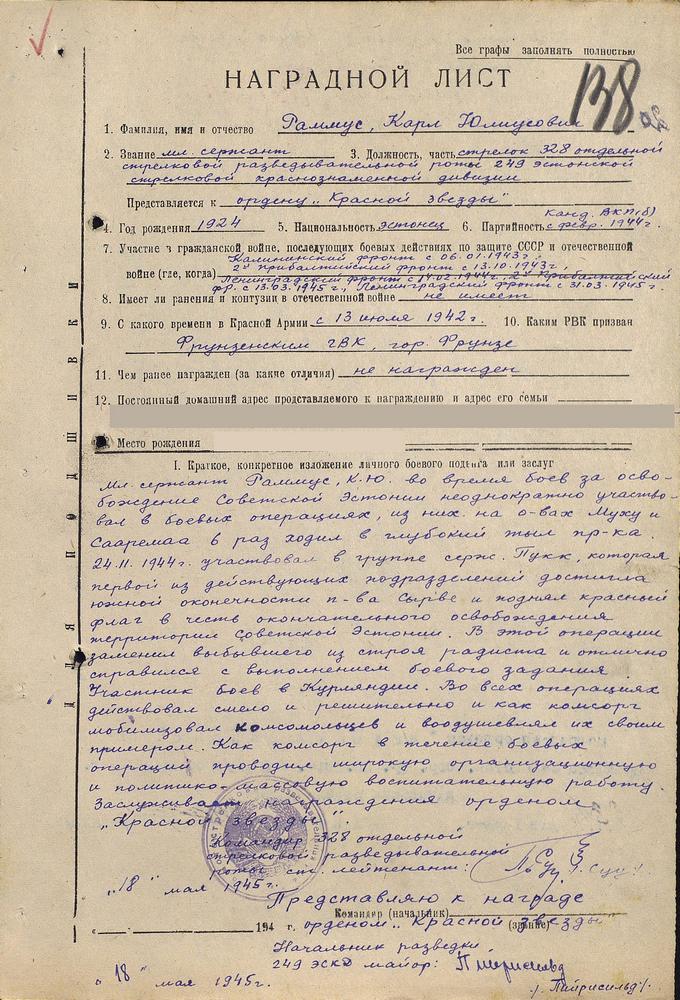

А потом еще пару раз, но уже без меня, ребята наши снова ходили на этот полуостров. И последним, что было на этом полуострове Сырве, являлось у нас следующее. Мы там уже на передовой линии находились, когда немцы стали последние бежать оттуда. И нам тогда дали команду: «Не дать немцам оторваться. Не должно быть такого, чтобы немцы могли незаметно уйти с передовой». Ведь они тогда всё пытались оторваться и уйти ночью незаметно. И поэтому, как только немцы сразу стали с полуострова отходить, мы бросились за ними. По дороге мы, конечно, по ним стреляли. Разведка, естественно, пошла вперед за ними сразу же. И мы, пока они отходили к маяку (там в конце полуострова находился маяк, и там же шла, значит, дорога откуда-то со стороны), вели с ними арьергардные бои, - будем говорить об этом так. Они, отходя, как то пытались нас задержать, но только трупы оставляли по дороге. Мы, по-моему, где-то пятнадцать человек угробили их. И тогда бросили флаг на конечной Эстонии — на полуострове Сырве, что означало уже: Эстония полностью освобождена от фашистов. Я участвовал в этом деле. И мне, между прочим, тогда и поручили этот флаг водрузить. Так что я занимался этим делом. Об этом, по-моему, даже есть упоминание или в воспоминаниях у Паульмана (книга бывшего начальника штаба артиллерии корпуса «От Нарвы до Сырве», написанная в соавторстве с Карлом Ару — бывшем командующем артиллерии корпуса), или же у других каких-то наших высших командиров. И фамилия моя также там указывается: написано, что я бросил там флаг. А потом наградили меня за это дело еще орденом Красной Звезды. Вот за эти, как говориться, сырвеские бои и за то, что я бросал этот флаг. Обо всем этом сказано в наградном моем представлении. Есть у нас такая корреспондентка такая Калинина. Так вот она нашла мое наградное представление и прочитала, за что и как я был этим орденом награжден. Большое ей спасибо. Но, между прочим, был я помимо ордена награжден еще тремя медалями - «За отвагу», «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».

В последнее время вместе со своей разведротой я воевал в Курляндии. В этих местах тоже мы ходили в разведку, но, честно говоря, там всё неудачно у нас было. И в в конечном итоге в этих лесах и болотах нас бросили. Помню, был там у нас такой эпизод. Немцы стали прорываться среди боевых порядков Эстонской дивизии. И для того, чтобы задержать немцев, чтобы они не прорывались, бросили нашу роту закрывать брешь. И мы половину разведроты оставили там. Ну это вообще было глупо сделано, я считаю. Другими словами, порыв это был — открытый участок фронта. Наша дивизия стала отступать. И для того, чтобы задержать немецкое наступление, бросили разведроту закрывать эту самую участок фронта. И результат тот получился, что половину положили мы там людей. У нас же, разведчиков, не было такой задачи — участвовать в открытых боевых действиях. Мы же больше скрытно работали. Очень это дорогое удовольствие было для нас - потерять половину разведчиков на таком вот деле. Это, конечно, я повторюсь, глупо было сделано. Такое у меня сложилось мнение об этом.

Между прочим, в Курляндии немецкая группировка, против которой мы воевали, оказывала нам сильное и ожесточенное сопротивление. Ведь там находились отборные части немецких войск. Известно, что Гитлер им приказал: «Ни шагу назад!» Но почему немцы держали Курляндию до последнего момента? И даже, я тебе скажу, после 9-го мая они тоже сопротивлялись. Дело в том, что у немцев задумано было так, что когда наши войска будут наступать на Белоруссию и на Кенигсберг, они нанесут, мол, удар сбоку, уже сзади практически, другими словами, - потому что Курляндия все таки выше. То есть, они должны были отрезать те части, которые наступали на Пруссию. Но этого у них не получилось. А окончание войны мне запомнилось сплошной радостью. Мы всему радовались. Я радовался, что ленинградская блокада закончилась, что война, слава Богу, уже позади. Это, знаешь, все-таки большое событие было для нас.

Между прочим, в Курляндии немецкая группировка, против которой мы воевали, оказывала нам сильное и ожесточенное сопротивление. Ведь там находились отборные части немецких войск. Известно, что Гитлер им приказал: «Ни шагу назад!» Но почему немцы держали Курляндию до последнего момента? И даже, я тебе скажу, после 9-го мая они тоже сопротивлялись. Дело в том, что у немцев задумано было так, что когда наши войска будут наступать на Белоруссию и на Кенигсберг, они нанесут, мол, удар сбоку, уже сзади практически, другими словами, - потому что Курляндия все таки выше. То есть, они должны были отрезать те части, которые наступали на Пруссию. Но этого у них не получилось. А окончание войны мне запомнилось сплошной радостью. Мы всему радовались. Я радовался, что ленинградская блокада закончилась, что война, слава Богу, уже позади. Это, знаешь, все-таки большое событие было для нас.

А сразу после того, как закончилась война, меня выгнали из армии в связи с отцом фактически. После войны, видишь, уже так посчитали, что в армии мне нельзя служить. А так во время войны я мог и в тыл к немцам ходить, и ничего не было. Конечно, СМЕРШ, наверное, все таки знал мою подноготную, я так думаю. Да и когда в разведроту посылали, тоже там об этом наверху знали все-таки. Я так думаю все-таки. А когда кончилась война, в армии стал почему-то не нужен. А ведь я уже в 1946 году был комсоргом полка. Войну я окончил уже в звании младшего лейтенанта. Меня сделали фактически таким комсомольским работником. И потом что, значит, со мной получилось? Приехала комиссия ЛЕНВО (Ленинградского военного округа), и, узнав, что у меня отец репрессирован и посажен и мать в ссылке находится, а она действительно в это время находилась там, в ссылке, люди из комиссии спросили меня: «А как ты это с такими родителями комсоргом полка работаешь?» Я говорю: «Я это никогда не скрывал. Все руководство 249-й дивизии знает прекрасно мою подноготную, мою биографию всю». Так я с армии и ушел. Мне еще полковник Пуста, начальник политотдела корпуса, сказал: «Зачем тебе надо было дуракам этим говорить, что у тебя отец посажен? Мы же знаем». Я говорю: «А как я буду иначе говорить? Я это что, скрывать должен? Я не скрывал этого никогда». И через месяц поступает секретный приказ ЛЕНВО, и меня освобождают из армии. Так я из армии и ушел. Я же не получаю ни военной пенсии, ничего. Этого ничего у меня нет.

Что вам тяжелее было перенести — фронт или блокаду?

Ну про это я тебе скажу. Это были две совершенно разные вещи. Но как сказать — что тяжелее? На фронте ты все-таки сыт, конечно. Еды хватало на фронте. А в блокаде этого же не было ничего. После ленинградской блокады бросить кусок хлеба недоеденного я больше уже не мог. Вот у меня такое чувство появилось, что кусок хлеба я буду все время таскать в кармане: хочу я его или не хочу. Вот такое чувство у меня было после этого.

И еще, конечно, помимо голода нас в блокаде сильно одолевали морозы. Так печку растапливать было совершенно нечем! Я помню, что мы ее топили как мебелью, которая была в квартире, так и тем, что у соседей, которые эвакуировались, - собирали, короче говоря, всё. В общем, брали для растопки все, что только было можно достать. Ломали мебель, жгли. В блокаду я и на рынках бывал. Там спекуляции, конечно, были всевозможные. Рояль можно было за буханку хлеба купить. Ну если есть, конечно, у тебя буханка хлеба для этого. Ну у некоторых были буханки хлеба. Мародеры всегда же были и во все времена. Картины скупали люди и отдавали их за бесценок. Драгоценности тоже отдавали за бесценок. Я говорю, что мне отдавать нечего было, как и моим и тете, и дяде. Сигареты, правда, мы обменивали на столярный край и его ели. Растапливали его в воде и им питались.

Кроме того, уже зимой, как говориться, у нас транспорт перестал ходить. И не только это было зимой, но и, будем так говорить, это было уже с ноября 1941 года: трамваи уже тогда стояли на улицах и всё, - ничего, никакого транспорта уже не было тогда. Потом и мороз сразу сильно ударил. Морозы пошли очень сильные. Холодно было, дико. Я говорю, на прорубь зимой ходили на Неву и брали оттуда воду. Но ее пили только. Мыться, конечно, было уже совершенно нечем.

А были ли такие разговоры, что партийное руководство не бедствовало в то время?

Во время блокады - нет. Это потом мы уже узнали, что партийное руководство практически жило как и до войны. Раньше верили в честность людей все-таки.

Дома разрушенные в городе залечивали?

Нет. Будем так говорить: в первую половину 1941 года до начала 1942 года никаких восстановительных работ в городе не делали: никаких.

А военные в городе были?

Военные, конечно, были в городе. Но их, честно говоря, на улицах не видно было. И потом у нас был такой настрой в то время, что мы считали, что немец не пройдет. Вот такое чувство было, что город он не возьмет. У нас не было такого панического чувства, что немцы войдут в город. Вот такого чувства не было. Понимаешь? Мы считали, что в город немец все равно не войдет.

А в связи с войной и блокадой график на предприятии вашем в блокаду изменился?