Ветеран, интервью с которым предлагается вашему вниманию, - один из последних участников штурма рейхстага в апреле 1945-го года. К сожалению, в 2013 году по ошибке умерший в Санкт-Петербурге Николай Беляев был назван последним участником взятия рейхстага. На самом деле от двух дивизий, участвовавших в этой операции, по нашим данным, сейчас (по состоянию на июль 2017 года) осталось в живых как минимум около десяти ветеранов. Из тех, кто воевал в тот период в составе 171-й стрелковой дивизии и действовал в составе батальона К.Я.Самсонова, нам известны трое, это — Игорь Павлович Воровский (1922 года рождения, бывший командир минометного взвода минометной роты 380-го полка, его воспоминания есть на сайте), Василий Афанасьевич Корзанов и Григорий Дмитриевич Дайнеко. Их воспоминания также опубликованы на нашем сайте.

В.К. Я родился 9-го мая 1926-го года в селе Семцы Почепского района тогда еще Орловской области. Мой отец, Афанасий Демьянович Корзанов, родился еще в 1899 году. Когда началась Гражданская война, он в таком же, как и я, возрасте, или же немного постарше, призывался в только что созданную Красную Армию. Кажется, это произошло в 1918-м году. Воевал он на деникинском фронте.

И.В. О войне он рассказывал?

В.К. Рассказывал. Помню, когда однажды я пришел со школы, то стал выполнять задание учителей. Я тогда по их указанию заклеивал в учебнике портреты первых советских Маршалов Александра Егорова и Михаила Тухачевского. Как только отец это увидел, то спросил: «Что это, мол, такое?» Я ответил: «Нам в школе так сказали: заклеить их фотографии, потому что это «враги народа». Отец, помню, этим очень сильно возмутился: «Да как такое может быть? Если они «враги народа», то как мы могли под их началом воевать? Тухачевский у меня был командиром полка, а Егоров — командиром дивизии. Разве мог «враг» делать такие дела?» Короче говоря, он очень этому удивился. Это произошло в период 1937-1938 годов. Вообще тема гражданской войны в те годы считалась чем-то модным и героическим. Василий Иванович Чапаев — это для нас, молодежи, была самая настоящая легенда.

Еще, вспоминая Гражданскую войну, отец рассказывал о том, что когда он воевал на Южном фронте, они влились в какое-то большое соединение и остановились недалеко от Тулы. Так вот, там в каком-то месте перед ними выступал тогдашний председатель Реввоенсовета Лев Давидович Троцкий. Отец рассказывал о его выступлении. «Мы стояли два часа и слушали его, - поведал мне он. - Он был большой такой оратор. Он говорил нам такую речь: «Мы Тулу не можем сдать. Что для нас Тула? Тула — это у нас оружейные заводы и прочее». Видимо, этот эпизод, связанный с Троцким, ему очень хорошо запомнился. Еще он вспоминал о том, что когда они стали дальше наступать на юг, то у них что-то было плохо с питанием. А они же шли тогда по Украине, где стояли сахарные заводы. Сахар там делали кусковой, крепкий. Так их, рассказывал отец, эти куски сахара здорово выручали. Кроме того, отец рассказывал и такие вещи: бывало, проходишь разными местами, как встречается повешенный на телеграфном столбе солдат, а на нем висит табличка - «Земля и воля». И так они дошли до Крыма. В Крыму, как вспоминал отец, белогвардейцы цеплялись за корабль, чтобы только на нем уехать. Не так давно, когда я находился в Москве в качестве председателя Нарвского городского Союза ветеранов Великой Отечественной войны, то встречался с нашими соотечественниками-эмигрантами. Так они были потомками тех самых белогвардейцев. Но я, честно говоря, не питаю восторженных чувств по отношению к потомкам белых. Мой отец был простым крестьянским мужиком и о белогвардейцах был не лучшего мнения.

После того, как война закончилась, отец демобилизовался. Он вернулся в свою деревню — село Семцы, стал вести хозяйство. В 1929 году началась коллективизация и организовались колхозы. Отец вступил в колхоз. Тогда же все жили вместе. Вместе с моим отцом жили мой дедушка, его отец, и брат отца. Это только потом все стали разъезжаться по разным домам. Так как отец был человеком, хорошо знавшим сельское хозяйство, его как специалиста избрали заместителем председателя колхоза. В таком «чине» он пробыл до начала Великой Отечественной войны. В Финскую компанию его опять забрали в армию, но на непосредственный фронт не направили. Их сколько-то там продержали, как вдруг эта война закончилась. Во второй войне, как и я, он тоже участвовал. Но попал в плен. Мать мою звали Александра Мартыновна.

И.В. Чем вам запомнилась довоенная жизнь?

В.К. Я ее провел в деревне. Надо сказать, именно это обстоятельство меня и закалило на очень многие годы. Сегодняшнему поколению трудно себе представить, что такое ходить босыми по лесу. Но мы во время летних каникул ходили по лесу и собирали там ягоды и грибы. Особенно много росло земляники. Такая шла у нас, подростков, жизнь. А если корова давила копытом землю, оставляла след, в котором собиралась дождевая вода, то мы ее от жажды частенько пили. Но от этого никто у нас не болел и ничем не страдал.

Раньше, пока была жива моя жена, я каждый год ездил к себе на родину. Сейчас так уже не поездишь. Не так давно мне прислали фотографию родительского дома. Напротив, через улицу, жила сестра, которая три года тому назад умерла. Теперь ее дом приватизировала младшая дочка. Старшая же ее дочка вышла замуж и уехала на Донбас. Три года назад, когда был день памяти сестры, эта дочка приехала в родное село и некоторое время там пожила. Потом мне прислали фотографии. Оказывается, они реставрировали наши могилы. Обычно в Эстонии люди идут на кладбище на Троицу. У нас же это бывает на Радоницу. В этот день на кладбище бывает просто не пробиться, чтобы хоть как-то прибраться на могилках. Поле того, как мне прислали фотографии четырех могил — сестры, ее мужа, мой матери и моего отца, я спросил сестру по телефону, которая живет в километрах 18 или 20 оттуда, в городе: «Сколько вы за это заплатили?» Она сказала: «Двадцать тысяч». Раньше могила была как будто бы одна и обносилась забором. Сейчас на каждого сделали такой, понимаешь ли, колпак.

Во времена моего детства, конечно, все было по-другому. Сейчас все понятия обо всем изменились. Так, у нас в деревне росла конопля. Но никому и в голову не приходила мысль ее курить. А сейчас, сам знаешь, ее каждый кому не лень курит. Дома у меня находится фотография, на которой были засняты моя мать и жена Катя во время уборки той самой конопли. Дело было вечером. Мы с женой тогда как раз приехали в отпуск домой к родителям. Это конопля оказалась высокая — быть может, была чуть пониже мамы и моей Кати ростом. Но встречалась, впрочем, конопля и повыше. Помню, когда начиналось время работ, женщины начинали копать картошку или еще что-нибудь. Для этого следовало убрать коноплю. Так у нас, как правило, вечером убирали эту коноплю, а днем делали другие работы на огороде. Помню, когда мы были школьниками, то приходили и, когда жгли эту коноплю, крутили жгуты — чтобы она не очень-то быстро сгорала. Жгли мы ее для того, чтобы нашим маменькам было видно, где ее собирать. Бывает, возьмешь связанную в пуки коноплю, подержишь над огнем кость с семенами и поджаришь. Она становится такой маслянистой. Ты ее как следует натрешь и жуешь. Но вот какая штука: с нами ничего не было, никакой дурман на нас не находил. А конопляное масло, кстати говоря, получалось тоже очень вкусным. Помню, оно очень приятно пахло.

Мне часто в иной раз вспоминается моя довоенная жизнь в деревне. Помню, у нас в селе стоял большой колхозный двор. Мы от него жили совсем недалеко. Там при входе располагался колхозный клуб. Дальше шел коровник, потом — одна, другая, третья кладовые, в которых хранились зерно, мед и прочее. Затем следовали овчарня и несколько конюшен. Посреди самого двора стоял колодец, из которого поили скот. Тут же находились телеги и повозки. В расположенной рядом кладовой лежал различный сельскохозяйственный инвентарь. Так вот, в середине того самого колхозного двора располагался небольшой домик. При входе там стояла мазаная печь с котлом, в котором варили картошку и прочие продукты для скота. Но всех, как говорят, не накормишь. Поэтому кому-то давали сырые продукты, кому-то — вареные. Как сейчас помню, в этом самом доме находилась маленькая комнатка, метров на шестнадцать, в которой у нас собирались местные мужики. У нас ее называли сторожкой. Собираясь, они рассказывали, как участвовали в войне, что им рассказывали их деды, которые участвовали в заграничных походах вместе с нашими главнокомандующими и пробыли сколь-то в других странах, вспоминали, какие там имеются обычаи. Одним словом, всех их в основном и больше всего интересовала военная тема. Затрагивали они и интимные вопросы. Гражданская война тоже обсуждалась, но не так активно, как заграница и всякие скабрезные истории. Порой мужики допускали матерщину. Они, конечно, не хотели моего присутствия там и из сторожки выгоняли. Но я забирался наверх и не дыша их подслушивал. В качестве «вознаграждения» за это я стал приносить домой клопов. Ведь они, бывает, натопят дом, становится тепло и туда сбегаются эти паразиты. Ведь чтобы натопить большой дом, требовалось очень много дров. А для такого домика много было не нужно. Эти клопы там обильно водились. Но в нашем доме их почему-то не бывало. Хотя мой отец участвовал в Гражданской войне, он туда не ходил. А эти мужики часто вспоминали не столько за себя, сколько за старика, который где-то в свое время бывал и им что-то рассказывал...

И.В. Работать вам приходилось в колхозе — помогать родителям, выполняя какие-то легкие работы?

В.К. Только во время каникул. А потом что-то очень быстро у нас началась немецкая оккупация.

И.В. Как для вас началась война?

В.К. В воскресенье, 22 июня 1941 года, наши деревенские жители, как обычно, отправились на рынок в районный центр — город Почеп, с тем, чтобы что-то продать и что-то купить. Но ведь на этот рынок приходили люди не только с нашего села, но и с других деревень и населенных пунктов. Естественно, что люди делились друг с другом информацией. И вот, как сейчас помню, возвращаются с района наши люди и сообщают всем нам страшное известие: «Война!» Уже потом в нашем селе установили громкоговоритель, по которому передавали знаменитое выступление Молотова. Потом всех мужчин, кого успели, забрали в армию. Но я об этом еще расскажу. При этом особо отмечу, что из 44 моих односельчан, призванных в армию и отправленных на фронт, вернулись домой только шесть человек. Остальные остались там. В основном они числятся без вести пропавшими.

После этого прошло какое-то время. Однажды в маленькое гречишное поле прямо на моих глазах упал советский самолет. Мы позвали двух мужчин спустить фонари, чтобы все это можно было рассмотреть. После того, как я увидел трупы двух наших летчиков, я несколько дней не мог заснуть. Такое впечатление на меня произвел этот горький запах смерти. Вот так мы были подготовлены к войне. Мы были, можно сказать, мальчишки.

Вскоре после того, как началась война, у нас стали призывать людей в армию (тех, которые не были призваны ранее, еще до войны). Это случилось 16-го августа. Так как в то время начались бомбежки, призывников записывали не в городе, а в лесу, где у нас размещались призывные пункты. Так вот, когда всех наших колхозников-мужчин забрали в армию (село наше было большое, в него входило несколько колхозов), то мне, 15-летнему пареньку, пришлось их сопровождать на пункт призыва. Для них я запрягал лошадь. Они клали туда свои сумки с сухарями и прочим, а я должен был их отвезти и потом вернуть лошадь. Что интересно: когда мы проезжали по лесу, отец рассказал мне такую историю. Он сказал: «Знаешь, в 1914-м году я 15-летним мальчишкой точно так же сопровождал наших мужиков, которые были призваны на Первую мировую войну». Он их до самого леса по этой же дороге, по которой ехал теперь и я, сопровождал в сторону города Трубчевска. Мужики, которых он сопровождал, были тогда уже стариками. Пока находились в пути, они между собой спорили. Одни говорили: «Пока мы доедем до места, наверное, и война кончится». Другие, наоборот, оспаривали это мнение. А один мужик показал на моего отца и сказал: «А знаете что, мужики? В этой войне и он будет участвовать». Так он предсказал ему судьбу. Ему пришлось воевать в Гражданскую. И точно такая же история повторилась и со мной. Ведь мне тоже в течение почти двух лет пришлось участвовать в боях.

От себя добавлю, что в ту пору служба в армии считалось очень почетным делом. С этим, кстати говоря, были связаны многие деревенские поверия. Они, конечно, были очень странными. Расскажу об одном таком случае. У нас еще до революции в нескольких километрах от села работал ликеро-водочный заводик. Когда в 1917 году началась революция и везде стали кричать о том, что все, что когда-то принадлежало помещикам, теперь считается народным достоянием, у нас один мужик набрал на этом заводе спирта или водки. Пока возвращался домой, помалу набрался и в пути Богу отдал душу. После этого проходит много лет. Наступает пора, чтобы кому-то жениться. А раньше с этим было как? Собираются родственники и говорят: «Пойдем сходим к той или той». Но у тех - свои правила. Говорят: «Нельзя, дедушка от водки отпрягся». Тогда они идут в другие дома. Там им говорят: «Нет, не отдадим. Раз в армию парня не призвали, значит, у него какой-то дефект». И сватам жениха ничего не оставалось, как идти в следующие дома.

В том же 1941 году у нас началась страшная жизнь под немцем, которая продолжалась где-то два года.

И.В. Расскажите о своей жизни на оккупированной территории.

В.К. Из жизни в оккупации мне вспоминаются многие моменты. Так, когда советские самолеты налетели колонну немцев бомбить, рядом проходила одна очень красивая девушка. Так она погибла. Перед тем, как к нам пришли немцы, около нашего села развернулись самые настоящие бои. Между прочим, тут же, прямо на месте, хоронили убитых наших бойцов. К примеру, на окраине нашего сада был похоронен один боец. Хоронил его наш сосед-мужчина. Это случилось уже после того, как немцы пришли к нам. Они заявились к нему и сказали, чтобы он похоронил лежащего у них в окопе бойца. Тогда сосед затащил его во двор и отдал ему последние земные почести. Сам погибший оказался родом из Смоленской области. Об этом я узнал благодаря находившимся при нем документам. Я их оставил себе. Но они, к сожалению, у меня не сохранились. Ведь мы два года находились в немецкой оккупации, была сплошная партизанщина, мы жили какое-то время в погребах. Короче говоря, все это пропало.

Как у нас началась фашистская оккупация? Все это я прекрасно помню. Еще когда немцев не было, а через деревню проходили наши войска, в нашем доме разместилась группа советских разведчиков. Мама подслушала их разговор и все мне передала. Они говорили о том, что между нашим районным центром городом Почеп и нашим селом (на этом расстоянии проходил километров на семь лес, а перед самым селом протекала речка, через которую был мост), у немцев что-то разместилось. Прошло какое-то время, и однажды вечером над нашим селом начали рваться снаряды, которые называли шрапнелью. Они, помню, летели в воздухе с таким поросячьим визгом и взрывались. После этого мы побежали в лес, но не в тот, в котором стояли, как нам говорили, немцы, а в противоположном направлении — за поселок Красная гряда, где был наш тыл. Как только наступило утро, мама вспомнила об одной важной вещи. Дело в том, что когда отец уходил в армию, он маме говорил: «Если будет угрожать какая опасность и вы будете вынуждены покинуть село, покидая родной дом, раскрывайте во всех сараях двери. Это нужно для того, чтобы не сгорел скот». А мы, как назло, оставили в селе все закрытым.

Ночью с некоторыми своими товарищами я ушел в село. В то время в селе уже находились немцы. Куда ни пойдешь, тебе говорят - «Стой!» И на каждом шагу останавливают. Но я все же пролез огородами к своему дому. Там я взял свою корову. Мои товарищи тоже взяли своих коров. Но тут приключилась новая напасть: нас не выпустили из села. Но огородами мы все же ночью из него вышли. Днем я смотался снова в село, а когда вернулся в поселок Красная гряда, то свою маму и трех сестер не застал. Дело в том, что когда я в первый раз пришел в село, на нас налетели немецкие самолеты. Я в это время находился в селе, в крытых окопах, которые мы сами делали, и насчитал на небе 36 немецких самолетов. В результате этого загорелся колхозный ток, на котором молотили пшеницу и рожь. Все это горело. Оттуда я убежал ночью и отвел коров.

Днем, оказавшись снова в селе, я вновь попал под бомбежку. Тогда я прибежал в поселок Красная гряда, но не застал там своих родных. Они убежали в лес. Почему? Расстояние от нашего села до этого поселка составляло каких-то полтора километра и никак не больше. Для самолетов, бомбивших село, развернуться и нанести уда по поселку не составляло проблемы. Для них это была ерунда. И так как над их головами нависла опасность, то они пошли дальше. А потом они оттуда вернулись в деревню. Поэтому когда я вслед за ними побежал в лес, то их уже не застал. Но там я застал своего дедушку по отцу — Демьяна Корзанова. Что же касается дедушки по матери Мартына, то он остался в селе и был убит у себя во дворе. Когда мы вышли на дом лесника, то там нам сказали: «Твои мама и сестры действительно были здесь, но еще вчера ушли в село». Через какое-то время в этих местах появилась женщина, искавшая свою сестру. Она нам сказала, что в селе уже находятся немцы. Мы с дедушкой решили возвращаться в село. Подходя к своему селу, увидели на улице маму, брата и трех сестер. Как только я к ним подошел, мама сразу же расплакалась. Они считали, что я попал под бомбежку и пропал. Появился немец, стал спрашивать: «Что это такое?» Ему показали на плачущую мать и объяснили: «Это муттер, муттер. Она плачет, что увидела своего сына». В то время, как я уже тебе говорил, немцы располагались в нашем доме.

Одним словом, после боя за деревню, который шел всю ночь и день, деревня оказалась занята немцами. Забегая вперед, отмечу, что в течение двух недель на наших полях проходила линия переднего края. Потом все-таки немцев выбили из села и фронт переместился на семь-девять километров. Это продолжалось где-то полтора месяца. Но потом наша армия снова отступила. Мы снова оказались под немцем, но на этот раз надолго: на два года.

Поскольку мужчин в деревне осталось очень мало (их забрали в армию и отправили на фронт), нам приходилось все делать самим. Сначала, как я тебе только что рассказал, немецкие самолеты сожгли село, в том числе и колхозный ток, где было сложено много скирд с урожаем. Потом начались бои. По этому полю стали ездить танки. Все это вдавило землю. Но некоторые колоски нашим все же удалось собрать, хотя что-то и осыпалось. Надо сказать, во время оккупации мы поступили таким образом: разделили землю по числу душ в каждой семье. Мне попал участочек, на котором был посеян овес. Сам он осыпался, а весной взошел. Мы успели собрать этот овес. Потом его обменяли на что-то. Затем сами стали что-нибудь сажать. Стоит отметить, что уйти далеко от села нам не предоставлялось никакой возможности, потому что немцы за это нас преследовали. Ведь рядом находились наши партизаны. Мы пахали и сеяли. Во время этих работ мне самому приходилось быть специалистом по посеву. Бывало, приходили солдатки, так у нас называли солдатских жен, мужья которых или погибли, или находились на фронте, и просили меня где-то вскопать, вспахать и посеять пшеницу и рожь. К сожалению, пахать было нечем. Лошадей не хватало. Помню, летом мы убрали картофельные поля и нормально перезимовали. Короче говоря, оказались полностью обеспеченными продуктами на следующий год. А потом наступила продолжительная весна. Никаких налогов немцам мы не платили.

У меня было три сестры (одна старшая и две других помоложе) и младший брат, появившийся на свет ровно через десять лет после меня. Вместе мы долгое время скитались по погребам. Немцы почти все село сожгли, но наш дом каким-то образом сохранился. Продолжительное время около нас стоял фронт. Потом немцев выбили из села. Но они все равно находились в 7 километрах от нас и посылали нам свои снаряды. Потом они снова пришли. Со временем, еще при немцах, мы вернулись в село. В результате всех этих скитаний мой брат Николай, видимо, простудился и перед самым приходом Советской Армии умер. Ему было семь лет.

И.В. Немцы в самом начале полностью сожгли ваше село? Где вы жили?

В.К. Село Семцы почти все сгорело. К счастью, наш кусочек улицы каким-то чудом все же сохранился (осталось два-три дома). Впрочем, во время пожаров при бомбежке такие вещи бывают обычным явлением: почти вся улица выгорит, а несколько домов все равно стоят. У нас семьи тех людей, дома которых сгорели, стали жить в специальных погребах, которые, как правило, находились немного в стороне от дома. Делались они по следующему принципу. Вырывалась яма, которая обставлялась по бокам и сверху бревнами. Наверху ставили такой, как у нас говорили, дуб: так в деревне называли дубовые пластины. В таких погребах или же в землянках наши люди и жили во время немецкой оккупации. Помню, когда во время бомбежки мы с моим дедушкой прятались в лесу, оказалось, что там уцелели какие-то колхозные постройки. Мы с дедом что-то от них притащили и построили в деревне жилой домик. В этом доме в конце войны мой дедушка уснул и не проснулся. А до того, как умереть, он мне еще писал на фронт письма.

И.В. А в лес жить не уходили от немцев?

В.К. А куда ты там денешься? Если ты там окажешься зимой, то непременно замерзнешь. Собственно говоря, мой братишка Коля потому и умер, что жил в подвале. Там он простудился, получил воспаление легких и в возрасте шести-семи лет ушел из этого мира. А самая старшая сестра скончалась совсем недавно: три года тому назад. Стоит отметить, что наша местность, по сути дела, являлась партизанской. Дело доходило до того (это началось после 1942 года), что ночью в деревне находятся партизаны, а днем — немцы. Веселое было время. Рядом находился поселок. Так его так и называли — партизанский поселок.

И.В. Как немцы вели себя в деревне?

В.К. Я помню только, что они приходили в дома и говорили: «Яички, яички давай!» Конечно, разговор о нашей жизни в оккупации может быть очень долгим. За два года мне пришлось многое испытать. Вспоминаются всякие подробности. Больше всего немцы, конечно, зверствовали в районном центре. Причем за свою деятельность они не несли вообще никакой ответственности. Помню, как-то раз шел я со своим другом, с которым учился в одной школе, от его дома к дому, в котором мы жили. Стали проходить кладбище. Рядом уже рассыпались все деревья. Потом смотрим: раздался хлопок, после которого побежал пригнувшись в сторону какой-то человек. Оказывается, немцы взяли одного мужика, привели на кладбище и заставили копать себе могилу. И вот он в снегу вырыл себе могилу. Тогда немец подвел его туда и выстрелил. Его родной брат согнулся и побежал. Когда мы шли, то увидели, как ему навстречу помчались немец и переводчик. Они, оказывается, что-то стреляли в этого мужика. Он жил в селе на порядочном от нас расстоянии.

Или еще, к примеру, случай. Километрах в 15 от нашего села в одну сторону располагался районный центр — город Почеп. Очень, между прочим, некрасивое название. Я не знаю, почему мои земляки до сих пор его терпят. Может, берегут его как историческое наименование, а может — делают это по каким-то другим причинам. В другую сторону, в 25 километрах в сторону Белоруссии и в 30 километрах в направлении на Россию расположен Трубчевск. Так вот, однажды в этом Трубчевске немцы вывели большую колонну арестованных и стали сопровождать их на реку Десну. К тому времени предусмотрительные фашисты прорубили на Десне во льду ров. Все пленники стояли чуть в стороне со связанными назад руками. А дальше происходило следующее. Какой-то немец, который стоял совсем недалеко, забирал одного, второго, третьего арестованного и толкал в этот проход во льду. Так один наш невольник со связанными руками рассчитал свои действия таким образом, что когда его специальный человек подвел к проруби для того, чтобы его толкнуть, оторвался, подскочил к нему и его кинул (а там же охрана стояла), а сам со связанными руками полетел на него сверху. У него были такие, видимо, мысли, что сам, мол, погибну, но и его с собой утащу.

По каким принципам немцы расправлялись с нашими людьми, никто не знал. По национальному признаку они это мало делали. Исключением были, правда, евреи. Мою первую в школе учительницу Раису Львовну расстреляли только за то, что она была еврейка. Помню, в 1941-м году, когда шло окружение наших войск и прорывались танки, у нас стали появляться наши солдаты. Они возвращались к семьям домой и куда-то разбегались. У нас, например, таким образом оказался Кошелев. Раньше, когда он воевал в Красной Армии, он был по званию лейтенантом. Все они переодевались в гражданскую одежду и разбредались кто куда. Так вот, этот Кошелев примкнул к партизанскому отряду. Кошелева назначили его командиром. Надо сказать, этот отряд отличался своим героизмом. Боясь этого Кошелева, немцы объявили местному населению: «Тот, кто покажет на Кошелева и его выдаст, тот получит большое вознаграждение в виде лошадей и прочего». Это означало что лошадей отберут у меня и у других. Через день после того, как немцы толкали в прорубь людей, по городу были расклеены листовки с такой надписью: «Кто сегодня лапти покупал на рынке, тот Кошелева видал». Как тут быть? Получилась какая-то издевка.

Этот Кошелев погиб уже в то время, когда в наши края вступала Красная Армия. Вообще-то говоря, Кошелева как командира партизанского отряда знала вся наша округа. Но в нашем районе действовал, кроме того, еще и партизанский отряд имени Ворошилова. У нас обычно 12-го июля, в Петров день, нанимали для скота пастухов. Далеко они его не угоняли. Рано утром по деревне шел пастух. Женщины выходили за порог и отправляли со двора коров. Моя мать тоже отправляла коров на пастбище. А тут вдруг наши женщины взглянули: а пастухи-то оказались незнакомые. Оказывается, эти «пастухи» пришли из отряда имени Ворошилова. Они что делали? Заманивали коровок в лес и там их резали. Так вот, когда Красная Армия уже подходила к нам, командир отряда имени Ворошилова послал своих бойцов, кажется, разведчиков к Кошелеву. Они пришли к нему и стали с таким гонором с ним разговаривать. Тогда этот командир приказал обложить дом Кошелева и расстрелять. Кошелев представлялся за свои действия к высоким наградам, но так бездарно погиб. Тогда командира Ворошиловского отряда судили. Но что с ним сделали, я так и не знаю. Потом, когда после этого прошло сколько-то времени, некоторые из наших женщин моим односельчанам поведали, что в деревнях осели какие-то коровы. Тогда наши ходили туда, забирали их и приводили к себе домой.

Из нашего села люди тоже частично уходили в партизаны. Так, например, у меня был дядя, который участвовал в Финской войне пулеметчиком и там обморозил себе руку, из-за чего ему ампутировали кисть. Его признали инвалидом войны. О Финской войне он почти ничего и не рассказывал. Говорят, финны на этой войне зверствовали. Но откуда он мог что-то знать? Он об этом ничего не говорил. Когда в одно прекрасное время у нас появились партизаны, то он с ними ушел в отряд. А дело в том, что еще до войны дядя работал на заводе в расположенном недалеко от нашего села поселке. Там пилили доски и выполняли прочую работу. И уже потом, когда началась война и немцы стали в нашу сторону продвигаться, наши инкогнито спрятали недалеко от лесозавода оружие. Дядя знал, где лежит это оружие, и так как партизанам оно было очень нужно, то ушел вместе с ними.

Немцы после этого сазу же забрали его семью - жену, дочку, двух сыновей-малолеток — и посадили в тюрьму. Это происходило в период знаменитого Орловско-Курского сражения. В то время немцы сняли из Африки какое-то соединение и бросили к нам на борьбу с партизанами. Они ходили по брянским тылам и наводили порядок. Посадили в тюрьму и семью дяди. Они сколько-то там находились. Евреев к тому времени уже всех расстреляли, а их пока еще нет. И однажды, когда к ним пришли их забирать, в основном это были, как правило, те местные, которые прислуживали немцам, жена дяди на них набросилась. Она им сказала: «Ничего, наша армия еще вернется и с такими, как вы, которые прислуживают немцам, рассчитается. Все вы — немецкие прихвостни». Одним словом, тетя решила, что дальше терпеть издевательства невозможно и поэтому пусть уж лучше фашисты быстрее ее кончают. «Все равно, - видно, решила жена дяди, - у нас безвыходное положение, отсюда уже не выйти. Так пусть это скорее свершится. Отсюда уже не выйдешь никак. Так пусть это все поскорее закончится со мной и моими детьми». В камере с ней сидел один старик. Так он на нее закричал: «Ну, сукина дочь! Как ты так могла?» «Пускай кончает!» - ответила она ему.

На второй день в камеру зашли несколько полицейских надзирателей и один немец. Что характерно: на руках этот немец держал маленькую собачку. Надзиратель тут же показал на нее. «Ну все, - решила она, - значит, участь моя уже решена. Сегодня меня уже прикончат!» Те ушли. Проходит после этого какое-то время, как вдруг к ним приходит полицейский и говорит: «Собирайтесь!» После этого ее, всех детей вывели на улицу и отпустили домой. Что это было такое? Все настолько, конечно, этому были удивлены. Это произошло после того, как в камере побывал немец. «Я не знаю этого немца, - рассказывала она уже после. - Я помню, что он был в форме и держал на руках маленькую собачку. И только это могу сказать. Полицейский стал нам говорить: идите, цу хаус. Мы не поверили своим ушам. Но нас отпустили».

У тети был брат, который через этого немца с собачкой носил ей свои передачи. Воевать ему так и не пришлось. В начале войны он выходил из окружения. Но в армии служил и к тому времени демобилизовался. Когда закончилась война, брат моей тети, у которой было трое детей, уехал в Москву и устроился там работать на стекольный завод. И однажды от него пришло письмо. В нем он сообщал, что видел того самого немца, который выпустил из тюрьмы тетю и был с маленькой собачкой. Как только он его встретил, то стал за ним следить. В общем, он смог выяснить, где он живет (идя за ним), где работает и прочее. В каком месте он точно работал, я уже сейчас и не помню. Потом сказал об этом моему дяде. Дядя поехал к нему и вместе они его встретили. Немец, конечно, их узнал и пригласил к себе в гости. Но при этом сказал: «Только жене ничего не говорите о моем прошлом. Смотрите, не проговоритесь». Как я понял, он работал на нашу разведку. А разведчики, знаешь, своих фамилий не имели — они проходили под какими-то другими фамилиями. Фактически он спас семью моего дяди. Ведь тете от фашистских тюремщиков грозила самая настоящая смерть. После того, как их отпустили, она все равно жила под страхом: только бы день протянуть...

Конечно, каждый из нас имел возможность уйти в партизаны. Но если ты был молодой, то должен был при этом понимать: с твоей семьей в таком случае будет покончено. Поэтому уходили или те, у кого никого не оставалось, или целыми семьями. Например, как только семью дяди отпустили домой, она перешла к нему в отряд.

И.В. А евреев когда у вас расстреляли?

В.К. Я тебе, кажется, рассказывал про то, что во время оккупации была расстреляна моя первая учительница Раиса Львовна: только за то, что она была еврейка. Еще до войны, в годы советской власти, недалеко от нашей деревни действовало учреждение, которое называлось птицекомбинат. Там держали курочек и других пернатых птиц. Когда началась война, на этом месте наши стали копать противотанковый ров. В это время немцы стали бросать на них листовки, которые оказались следующего содержания: «Девочки-беляночки, не ройте эти ямочки. Эти ваши ямочки проедут наши таночки». Уже потом, когда этот район заняли немцы, они на этот птицекомбинат согнали всех евреев. Но, насколько мне помнится, не только евреев. Но семью моего дяди забрали после и здесь она не находилась. Дело происходило зимой. Там же немцы и расстреливали людей. Местные мне потом рассказывали о том, что там творилось. Женщина несет на руках своего ребенка. Подходит немец, бьет прикладом ребенка, женщину — в затылок, и они падают в противотанковый ров. Но вот что меня больше всего удивляет. Ведь у нас жили евреи, которых немцы сначала не расстреляли. Они шили для фашистов шапки-ушанки или еще что-нибудь. Потом наступило время, когда немцы стали расстреливать и всех остальных. С нашей стороны и близко к городу подходил лес. Эти евреи могли запросто уйти в лес к партизанам. Но хотя евреи знали о том, что их будут расстреливать, ни один из них туда не ушел. Они продолжали сидеть до тех пор, пока немцы их не собрали и не расстреляли.

Так что, находясь в оккупации, мне пришлось пережить самый настоящий ужас. Именно поэтому, когда, уже пройдя фронт, я в честь Дня Победы выступал на митинге в своем полку (мне тогда было всего 19 лет), про меня сказали: «А сейчас выступит самый молодой ветеран полка, который два года прожил в оккупации». Но я, честно говоря, не понимал только одного. Во время войны у нас в части проводились показательные расстрелы тех, кто струсил в бою или куда-то на время подался. Зачем это было нужно? Меня не было никакой нужды агитировать идти воевать против немцев. Сама жизнь в оккупации и так меня на это сагитировала.

Из жизни в оккупации мне, например, помнится и такой эпизод. В октябре 1942 года, когда у нас стали появляться партизанские отряды, а мы жили в это время в погребах или землянках, шел дождь со снегом. И однажды часов в 11 вечера, в довольно-таки темное время, мы увидели такую картину: вспыхивает ракета, за ней — пулеметная очередь, потом поднимается вторая ракета и за ней вновь следует пулеметная очередь. Через какое-то время все это прекратилось. А утром местные полицаи стали ходить по нагим домам и что-то искать. Оказалось, что накануне немцы зашли в деревушку, которая располагалась на опушке леса, и пригнали туда за восемь километров женщин, стариков и детей. Всех этих жителей они расстреливали в эту слякотную погоду под вспышки ракет у канавы. Утром они спохватились, что у них не хватает одной головы. После окончания войны я узнал, что единственной выжившей оказалась семилетняя девочка, которая прошла два километра через улицы нашего села. Она пришла к своей тете, которая ее и спасла.

И.В. В полицаи шли ваши местные жители?

В.К. От них толку было мало. Честно говоря, я бы не стал злобствовать по поводу полицаев. Как правило, у нас чаще людей вынуждали идти в полицию. Мне, например, и моему товарищу повезло в том отношении, что наш возраст не позволял становиться ими. Ведь когда нас освободили от немцев, нам только исполнилось по 16-17 лет. А у тех возраст от нашего сильно отличались. Они, между прочим, прямо всем заявляли: «Кто не с нами — тот против нас».

Часто немцы выгоняли наше население на работы. Как только наше село заканчивалось, за ним шел поселок. В этом месте дул обычно сильный ветер. Так немцы приказывали нам эти места очищать лопатами от сугробов. Делали они это так. Тебе, положим, отводили участок и говорили: «Ты должен столько-то на дороге очистить от снега, чтобы по ней могли проехать солдаты немецкой армии». Кроме того, они отправляли у нас людей на принудительные работы в Германию. Один раз как-то, помню, отправили партию людей. У нас даже и не знали, что это такое. Потом отправили во второй раз. На дороге в это время взорвалась мина. Погибла одна молодая девчонка. Потом ее одежка долго болталась на деревьях. На второй день немцы собрали наше местное население и тем людям, которые держали у себя лошадей, приказали запрячь бороны и бороновать эту дорогу. Потом был еще случай, когда они попытались угнать у нас группу людей. В это время из леса их обстреляли партизаны. Они не успели никого и увидеть. Полицаи с немцами тут же разбежались кто куда, люди — тоже...

Расскажу об одном случае из жизни в оккупации, который мне надолго запомнился. У нас в деревне жил бургомистр, который считался старостой нашего участка. При нем все время находился переводчик, немец. Его у нас все почему-то называли «пан Толмач». Однажды проходит он мимо нашего дома со своей свитой, останавливает меня (а мне тогда было лет шестнадцать, не больше) и спрашивает: «Мать дома?» Говорю: «Дома!» «Позови мать!» Я, конечно, ее позвал. Они подошли к ней и попросили, чтобы она принесла бутылку самогонки. От таких приказов нашим местным было никуда не деться. Они прекрасно знали, что все у нас гонят эту самогонку. Даже у меня это дело получалось. Ведь в то время советские деньги не имели никакой ценности. Немецкие деньги тоже не шли. Они, конечно, были, но практически никто их не видел. Поэтому в большинстве случаев договаривались кто зерном, кто чем. Самогонка же считалась самой хорошей «монетой». За нее можно было хоть соль приобрести. В таких условиях мы жили. Короче говоря, мы добывали себе продукты или еще что-нибудь путем обмена.

Мать, как только они это ей сказали, пошла за самогонкой. А деревенская жизнь была, знаешь ли, таким образом устроена, что мы всегда знали, кто сегодня выгоняли самогонку. Помню, когда я ее делал, я только выводил ее, чтобы она забродила. А потом из всего старался взять хоть кружку браги. В то самое время, о котором я говор, самогонку в нашем селе выгоняла соседка Варвара. Мать ее попросила и она ей принесла. Они сели за стол, стали разговаривать и прихватили еще с собой меня. Ведут они всякие разговоры, а меня не отпускают. Один из них говорит: «Пан Толмач, вот скоро победа, скоро те-то и те-то побегут...»

Все это было в 1943-м году. К тому времени уже рухнул Сталинград, приближалась Орловско-Курская битва, а они так распелись насчет своей победы, что я, как говорят, не выдержал и бузнул. А дело в том, что у нас в городе Клинцы издавалась немецкая газета на русском языке. Как-то раз мне попал на руки один из ее экземпляров. Там говорилось о том, что после того, как окончательно завершилась Сталинградская битва, состоялось выступление Гитлера. В нем он говорил о том, что во время этих боев немецкие солдаты вели себя достойно, что почти никто не пошел и не сдался в плен, но Паулюс сдался со своей армией в плен. А заканчивалась опубликованное выступление Гитлера такими словами: «В этой войне не будет ни победителя, ни побежденного, останутся только пережившие да погибшие». И когда кто-то из них начал говорить «о, пан Толмач», как только разошлись после того, как «клюнули» самогонки, я им сказал: «Да, вы больше Гитлера знаете». Они меня — сразу в оборот. Я взял и процитировал эту статью. Они стали приставать к бургомистру: «Пан Толмач, пан Толмач!» Они думали, что за такие слова пан Толмач сразу же меня прикончит. Почему они так думали, я после скажу. А пан Толмач ответил: «Да, фюрер так сказал!» Через какое-то время так сложились обстоятельства, что ночью они уходили из нашего села.

Конечно, им некогда было читать газеты, этот вопрос их особенно не интересовал, и поэтому ничего о выступлении Гитлера они не знали. А почему они могли меня расстрелять, я сейчас расскажу. Однажды, откуда-то возвращаясь, они подошли к дому мужика по фамилии Кажорин. Он, кажется, вышел из окружения. Жил он на конце улицы. У себя он держал лошадь. А бургомистру как раз для того, чтобы куда-то поехать, понадобилась лошадь. Заходят они к нему, говорят про лошадь, а он сидит и никак на это не реагирует. Потом он стал жаловаться на то, что лошадь у него больна, повреждены копыта и прочее. Пан Толмач сел. Сзади дома был заборчик. И вот, прямо над этим заборчиком взлетел петух и закричал «ку-ка-ре-ку». Тогда пан Толмач встает и чуть ли не в упор расстреливает этого петуха из пистолета. Посыпались только перышки. После этого, не говоря ни слова, пан оставляет этого мужика в покое, поворачивается и идет к себе, а за ним плетется его свита. Так вот, они думали, что пан Толмач сделает мне так же, как и этому петуху, и спрашивали его: «Пан Толмач, пан Толмач!» А пан Толмач им ответил: «Да, Гитлер так сказал».

После этого прошло какое-то время. Я стал от немцев скрываться. Вдруг ночью у кого-то во дворе гусь закричал. Потом еще послышался шум. Оказалось, что немцы стали покидать наше село. Они размещались в школе. Так вот, уходя, фашисты подожгли за собой деревянный мост. Все эти полицейские и старосты остались в селе и никуда не ушли. Когда к нам пришла Советская Армия, четырех из них повесили как предателей, остальных куда-то забрали. Меня призвали в армию. Проходит много времени. Я уже какой-то период находился на фронте. Вдруг подходит ко мне командир роты и говорит: «Корзанов, пройдите по этой тропиночке метров пятьдесят. Вас там ждут». Я пошел по ней. Смотрю: на пеньке сидит какой-то незнакомый мне капитан. Я ему обо всем доложил. Он начинает меня о том-сем расспрашивать. Про себя я, помню, тогда же подумал: «Это что, вербовка какая-то?» Через какое-то время вдруг он меня спрашивает: «А кому вы сказали, что в этой войне не будет ни победителей, ни побежденных?» «Товарищ капитан, - сказал я ему, - если бы вы мне сказали, кто вам это сказал, я не знаю, как был бы вам благодарен. Понимаете, я вполне могу предположить, что бургомистр или староста во время допроса как-то на меня показали и проговорились: мол, этот пацан больше знал, чем мы...» Но у меня по поводу этого были, впрочем, свои мысли. Я полагаю, что этот пан Толмач являлся нашим разведчиком. Капитан, конечно, не назвал своего информатора. Да и откуда он мог что-либо знать? Это все уже, как говорят, пошло по разным инстанциям.

И.В. Как началась служба в армии?

В.К. 22 сентября 1943 года наша местность была освобождена от немецкой оккупации. Не успели мы от этого как следует и опомниться, как у нас в районном центре организовался райсовет. Вскоре начал свою работу военкомат. Он располагался в том же самом здании, что и раньше. Его сумели каким-то образом сохранить. Через этот военкомат нам прислали повестки для призыва в армию. Меня досрочно призвали в ряды Красной Армии 9 октября 1943 года. Что характерно, ровно два года спустя, 9 октября теперь уже 1945 года я был демобилизован из армии (как имеющий три ранения).

Сначала меня хотели направить в военное училище. Мне прямо так тогда и сказали: «В военное училище!» Но из-за того, что я находился в оккупации, это решение, видимо, отменили. Вместо этого я оказался в учебно-пулеметном батальоне в Брянске или, как его называли, учпульбат. Должен сказать, что все сорок четыре — сорок шесть ребят, призванные вместе со мной, оказались в запасных полках. Итак, я попал в учпульбат. По сути дела, пулеметом мы там занимались очень мало. В основном или изучали техчасть (как говориться, знакомились с пулеметами), или же работали на очистке аэродрома, куда в ночное время прилетали наши самолеты. По ночам нас бомбили немецкие самолеты. Что мне еще запомнилось из того периода — 6 ноября, накануне праздника Октябрьской революции, у нас проводилось торжественное собрание воинских частей. На нем я выступал как делегат от своей части. Помню, я говорил там тогда такие слова: «Сегодня наши доблестные войска 1-го Украинского фронта освободили город Киев!» (Город Киев был освобожден утром 6-го ноября). В этот день на улице было тепло, хотя шел дождь.

Однажды ночью, это случилось в конце ноября 1943-го года, вдруг нам объявили тревогу и отдали приказ: «Шагом марш за семь километров!» Нас отправили пешком на станцию Бежица. Надо сказать, пришли мы туда еще в гражданской одежде. В самой Бежице мы пробыли до утра, находясь в очень плохих условиях. Город к тому времени оказался разгромленным. Там располагались сталелитейный завод и паровозно-строительный завод. Оба предприятия, хотя и находились в Бежице, считались брянскими. Затем нам подали эшелон. Нас в нем набралась уйма людей. Он оказался полностью переполненным. В таком виде мы отправились на восток через Москву и Волгу.

В одном из таких мест наш поезд остановили. Прозвучала команда: «Выходи строиться!» Мы вышли, посмотрели на обстановку. Кто-то из наших сказал: «Ребята, тут уже на Октябрьскую выпал снег!» Это было связано с тем, что когда мы выезжали из Брянска, там еще только шел дождь. Оказалось, что мы прибыли в город Мелекесс Ульяновской области. Город был пустынным. Война есть война. Кругом — лозунги: все для фронта, все для победы. Когда мы проходили через какой-то рынок, кто-то из наших разведал и сказал: «Ребята, пудель 16 килограмм стоит четыре тысячи рублей». Нам было голодно и холодно. Пройдя через весь город, мы остановились в лесу. Там, как сейчас помню, стоял небольшой холмик, в одну сторону дороги располагался дом, в другую — баня. Впрочем, баня оказалась домом лесника. Вдруг оттуда выходит франтоватый капитан и смотрит на наш строй. Рассматривает каждого. Берет одного, другого, и отдает приказ: выходи. А нас же было в Мелекессе несколько тысяч. Наконец очередь дошла и до меня. Капитан подходит ко мне, спрашивает: «Ваше образование?» Говорю: «Семь классов!» «Зрение?» «Нормальное! Не жалуюсь». «Выходи!»

Так этот «покупатель» выбрал среди нас 250 человек. Напомню, что на фронте покупателями звали тех людей, которые приезжали отбирать людей для пополнения своей части. Отобранных бойцов снова построили и повели дальше в лес. Там стояла землянка, в которой находилось пять человек. Нас туда привели. Появился сержант, который весь наш состав записал. Как только нас записали, сделали построение. Самых высоких поставили первыми, чуть пониже ростом — следующими, и так далее, в порядке убывания по росту. Распределили по взводам. Затем, когда вся эта процедура была окончена, нам объявили: «Вы зачислены в снайперскую роту!»

В снайперскую роту попала в основном молодежь 1926 года рождения. Численность нашей роты составляла 250 человек. Командовал ротой капитан Сахаров. Также у нас было три младших лейтенанта, занимавшие должности командиры взводов, и девять человек сержантов — командиров отделений. Вот, как говориться, и все наше командование.

Начались дни нашей учебы. По сути дела, весь наш преподавательский состав в снайперском деле ни хрена не смыслил. Поэтому изучали мы в основном материальную часть оружия. В нашем случае это были старые винтовки-трехлинейки образца, если я не ошибаюсь, 1898-го года. Честно говоря, вся наша учеба не имела для нас никакого значения. Ведь за все время пребывания в этой учебке мы не сделали ни одного выстрела и не истратили ни одного патрона. Больше всего времени уделялось строевой подготовке. Как говориться, выше ножку и так далее. Кроме того, у нас проходили занятия по тактике. Фактически эта тактика ничего из себя не представляла, кроме постоянного шастанья по лесу. Что же касается снайперской тактики, то ее мы практически и не видели. Как сейчас помню, занятия по этому предмету у нас проходили следующим образом. Тебе дают винтовку и ты целишься. Товарищ с укладочкой стоит около листа с дырочкой. Когда ты целишься, то ему говоришь: ниже, выше, левее, правее. То есть, ты наводишь винтовку так, как будто ты поражаешь эту дырочку. Этот товарищ отмечает все данные карандашом. Бывает, смотришь на дырочку, он что-то отмечает, а ты его корректируешь: «Нет, ниже, нет, выше, нет, немножечко еще чуть сюда». И если таким путем ты попал и он поставил точку, если, как говориться, разброд получился небольшой, уже считалось, что ты снайпер и что у тебя есть владение прицельным огнем. Никаких оптических прицелов у нас тогда не было.

Все это время мы усиленно рвались на фронт. Кормили нас в Мелекессе очень плохо. Честно говоря, этот период жизни не очень-то и хочется вспоминать. Хуже, чем в Ульяновской области, нас нигде не кормили. Может быть, об этом нельзя и писать, но я хочу об этом тебе рассказать следующее. Один из моих сослуживцев по снайперской роте написал по этому поводу такую формулу: «Аш два о, плюс - пшено, минус — жиры, равняется — чем хочешь, тем и живи». Это являлось абсолютной правдой. Ведь когда нам давали рыбу, от нее было одно название. В рыбном супе находились одни только кости. Нам оставалось есть один только бульон. Порой к нам попадала картошка, которую выдавали при минус сорока градусах мороза. Помню, из-за этого мороза нам попадалось на улице очень много померших птичек. Так вот, эту картошину можно было разрубить только после того, как ты ее сварил. Иначе ее было не раздавить. Она была замерзшая и зеленая. Кроме того, нам по рациону полагались 650 грамм хлеба. Но он оказывался не допеченным. От него хорошо когда оставалось 300 грамм настоящего хлеба.

Нам настолько надоели голод и эти бесполезные занятия по тактике с их «выше», «левее» и «правее», что стали звучать такие высказывания: «Лучше бы отпустили домой на неделю, а потом — сразу на фронт». В такой обстановке я, как самый «умный», имевший опыт в написании писем, написал от себя и от нескольких товарищей рапорт, где было сказано: «Просим нас досрочно отправить на фронт». Рапорт этот передали куда следует. В то время в армии существовал такой порядок. Значит, когда ты обращаешься с какой-то просьбой к высшему начальнику, ты не должен это делать поверх голов. Сначала ты отдаешь рапорт своему командиру отделения, сержанту, тот передает командиру взвода, взводный — командиру роты, ротный — командиру батальона, и так далее. И все же мой рапорт дошел до высокого начальства. Вдруг меня вызывают в землянку и спрашивают: «Что, это вы писали рапорт?» Я смело отвечаю: «Я». Мне тогда говорят: «А что, вы умнее, чем командование? Вы, стало быть, умнее командования? Вы думаете, командование не знает, когда вас нужно отправить? Трое суток ареста!»

После этого я в течение троих суток отсидел на гауптвахте, в специальном помещении. В это время я ничего не делал, ни с кем не общался и все время находился под охраной конвоя. С питанием были проблемы. Если только, бывает, что-нибудь принесут товарищи, это как-то вручало. И так нам в учебке было голодно, а здесь — еще тем более. Правда, пока мы находились на гауптвахте, нас, таким образом наказанных солдат, гоняли за несколько километров в лес тащить дрова. Если где-то было сваленное полено, нам следовало его подобрать и притащить на речку Черемша. Стоит отметить, что на этой речке всегда находилось отделение наших солдат. Там была прорубь. Так они для того, чтобы там не замерзала вода, где наши солдаты брали воду, постоянно жгли костер.

Весной 1944 года наша учеба наконец закончилось. Утром, где-то в девять или десять часов, нас погрузили в эшелон и повезли. Помнится, с нами тогда ехал такой сержант Милашкин, который к нам попал после ранения. Его вместе с нами тоже отправили в маршевую роту. Так вот, как только мы оказались в вагоне, он прочитал свое стихотворение. Я запомнил такие из него строки:

Прощайте горы,

Прощай лес,

И ты, проклятый Мелекесс.

Это стало неким подъемом для всех нас. Стали читать стихотворения другие. Я запомнил последние строчки из еще одного выступления:

И тогда поймут все бабы,

Как с военными гулять.

Они сядут и уедут.

Их им больше не видать.

Конечно, ни у кого из наших курсантов не было никаких связей с женщинами. Мы только грезили этим делом. Тем более, ходить в город оказывалось не так-то просто...

День стал дольше. Проехали мы сколько-то времени, как вдруг днем нас снова останавливают. Никакой станции там не располагалось. Это был просто мелкий лесок. Нам подали команду: «Выходи строиться!» У всех от этого как-то испортилось настроение. Мы вышли из вагонов, прошли через сосновый лес и оказались в военном городке. Там уже стояли землянки. На улице были скамейки. Нас завели в чистую и очень хорошо досками обделанную казарму. Через некоторое время повели кормить. Кстати говоря, кормить здесь нас уже стали по девятой норме, а это было намного лучше, чем в учебке — там у нас была третья голодная норма.

Ну и чем же все это закончилось? Опять нас на фронт не посылают. Начальство, вероятно, почувствовало, что мы недовольным своим положением, и написало объявление: «Сегодня состоится вечер проводов наших товарищей на фронт». Начинается вечер. Мы приходим на него и размещаемся по скамеечкам. Выходит заместитель командира полка по политчасти (попросту говоря, замполит) и говорит такие слова: «Уважаемые товарищи! Сегодня мы провожаем своих товарищей, которые отправляются на фронт. Многие из них отдадут за Родину свои жизни и никогда не увидят родную землю». Получается, что он нас ужа заранее оплакивал. Потом был концерт.

Наступает следующий день. До нас доходят слухи о том, что нет вагонов для того, чтобы отправить нас на фронт. Для нашего брата опять организуют вечер проводов на фронт. Выходит тот же самый замполит и опять говорит то же самое: мы провожаем, мол, на фронт своих товарищей, которые отдадут свои жизни за нашу страну и никогда не увидят своей родной земли. Такие вечера и замполитские выступления повторялись у нас три или четыре раза. Потом нам все-таки подали вагоны и мы поехали. Всю дорогу мы спали.

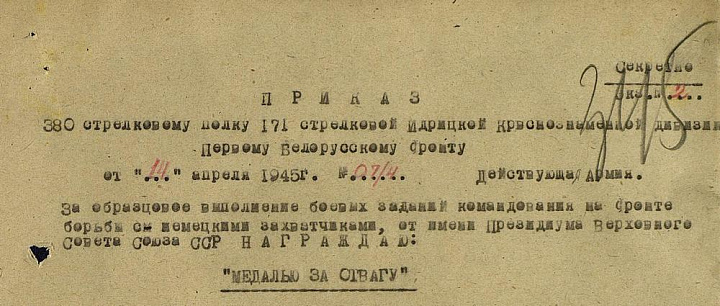

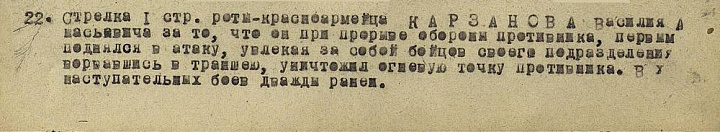

Через какое-то время я действительно попал в действующую армию, в состав 380 стрелкового полка 171 стрелковой дивизии. Фактически мы на фронт прибыли неподготовленными. Спасло нас то, что прямо на фронте заместитель командира дивизии подполковник Бакеев организовал для нас курсы снайперов. Руководил ими капитан Пирогов, который впоследствии командовал нашим батальоном и стал мне близким другом. Должен сказать, что я до сих пор «молюсь» на Бакеева: именно благодаря ему я смог сохранить себе жизнь на фронте. Надо сказать, он был очень активен в проведении подобных мероприятий — сборов. Когда я только прибыл в дивизию, он организовал вот эти сборы снайперов. После этого проходит какое-то время, как снова объявляют: «Бакеев организовывает сборы младших командиров». В основном такие сборы проводились в то время, когда на переднем крае образовывалось какое-то затишье. Хотя, когда мы находились на сборах, через нас порой пролетали вражеские снаряды. Нам тогда было кому 18 лет, кому — чуть побольше. И с нами, таким молодняком, занимались старослужащие. Короче говоря, «деды», которые сейчас в армии унижают молодых солдат, делились с нами своим фронтовым опытом. Их собрали со всей дивизии. Среди них встречались как действующие снайперы, так и бездействующие. Если бы не они, то наши дни на передовой были бы сочтены. Сборы проходили в течение нескольких дней. Деды делились с нами своими умениями и просили о них не забывать. Мы, будучи недоучками, их с огромным вниманием слушали. С каждым из них, в том числе и с известным в нашей дивизии снайпером капитаном Ивасиком, можно было встретиться и поговорить. Кроме того, нам предоставлялась уникальная возможность послушать рассказ бывалых снайперов: о том, как действуют немцы, и прочее.

|

И.В. Где проходили ваши первые бои?

В.К. В боях под Старой Руссой мне, конечно, участвовать уже не довелось. Первые бои, в которых мне пришлось бывать, проходили в районе Идрицы, Себежа, Пустошки. Как я уже говорил, в первый раз на передний край я прибыл в качестве снайпера. Когда это точно было, я не помню. Могу только сказать, что было это весной. Помню, наши солдаты тогда уже ходили в валенках. Мы тогда стояли в обороне. Особенно мне запомнилось, что сразу после прибытия на фронт мне навязали трассирующие пули, которые стреляли разными цветами. Поначалу я очень их боялся. Думал: а вдруг они не подойдут? Но они подошли. Этими пулями я впервые спровоцировал немцев на бой. Я видел, что они около небольшого лесочка, состоявшего из нескольких деревьев (в нашем понимании это очень походило на кладбище), немцы крепко держат оборону. И они в открытую и нагло ходили и занимались своими делами. Я по ним стрельнул и они все разбежались. Утром гитлеровцы решили отплатить мне за мой «героизм»: они устроили за мной охоту в кустах на полпути от того места, где я находился раньше. На помощь пришли артиллеристы, которые стали мне говорить: «Снайпер, снайпер, скорее сюда». Я скорее по траншее подбежал к ним. Они все кричали: «Там немец, немец!» Я им сказал: «А что вы, немца никогда не видели?» Потом им сказал: «Есть ли у кого-нибудь что-нибудь блестящее и светящееся?» «Ну а что?» - спрашивали меня бойцы. «Ну, например, зеркальце». Нашелся такой солдат, который мне и в самом деле предложил зеркало. Я его спросил: «Не жалко?» «А что?» Говорю: «Если я по неосторожности его разобью?» После этого мы все засели в траншее. Я этим ребятам сказал: «Не высовываться». После этого на палочке тихонько поднял за бруствер зеркало. Прозвучал выстрел, от зеркала посыпались стекла. Все обошлось, смерть меня миновала.

А первый и, по сути дела, серьезный бой произошел у нас в районе реки Великой. У нас тогда как раз началось наступление. Оно проходило в лесистой местности. Прошло после этого какое-то время, как вдруг я услышал команду: «Справа немецкие танки! Всем выйти из леса». Я тогда еще подумал: пристрелить бы того, кто отдает такие команды. Ведь и в самом деле, как можно давать во время боя такую команду — выйти из леса? В таких случаях, пожалуй, говорят наоборот — найти себе от танка укрытие в лесу. Кроме того, у нас были противотанковые гранаты, которыми мы могли в случае чего воспользоваться. Ведь это же удобный был случай! Так вот, когда некоторые из наших все же вышли из леса, ими почему-то стала командовать группа штрафников. Штрафники кричали: «Вперед, вперед!» Одним словом, они командовали уже обычными бойцами. Один из штрафников бросил гранату то ли через голову, то ли снизу. В результате он и еще один оказались убиты. Они были без погон и без звезд. Так я в своей жизни в первый раз увидел штрафников.

Дальше проходила река Великая, за которой находилась высота, которую мы, солдаты, называли Лысая гора. Она несколько раз переходила из рук в руки. Штрафники в дальнейшем форсировали реку и брали эту высоту. Короче говоря, она стала нашей. Фактически это был один из моих первых боев. В то время я исполнял обязанности снайпера.

Потом мы стали воевать в Прибалтике (в Латвии). Стоит отметить, что с местным латышским населением мы, как правило, проблем не испытывали. Зато были у нас неприятности с местными русскими староверами. В связи с этим мне вспоминается следующий случай. Когда мы воевали в местечке Таконандани, нас, несколько человек, уже потрепанных в тяжелых и изнурительных боях, придали артиллеристам. Считалось, что мы их как будто бы охраняем. Это были мои ровесники — ребята 1926 года рождения. Чтобы мы как следует после боев отдохнули, нас разместили в одном доме. Там же я встретил латыша, который мало, но все же говорил по-русски. Мы с ним затронули религиозную тему. Точнее говоря, он мне об этом говорил. Как сейчас помню, он мне сказал следующее: «По нашей религии предсказывается, что Россия еще будет воевать и в таком-то году эту войну закончит». Этот разговор на меня, конечно, очень сильно подействовал. Однако не успел я с этим латышом разговор закончить, как вдруг ко мне подбегают ребята, называют меня по имени и говорят: «Вася, слушай, вот в этом доме (и они показали) фашисты живут! Самые настоящие фашисты. Давай гранату». Я им говорю: «Ребята, подождите меня. Я сейчас приду. Но не смейте без меня ничего предпринимать». Собственно говоря, там получилась такая вещь. Один из наших солдат решил у этих людей от углей печки прикурить. Они его из своего дома вытолкали. Тогда, видя, что у них есть вода, он попытался напиться из колодца. Так они не дали ему и попить: тоже оттуда с силой прогнали.

После этого я мигом отыскал того самого латыша, показал на дом, в котором случилась эта неразбериха, и спросил: «Кто в таком-то доме живет?» Этот латыш мне сказал: «А там — староверы живут». А все дело в том, что от своего деда я многое слышал о староверах. Мой дед был очень религиозным человеком. Именно у него, а не в школе, я впервые научился читать. Правда, не на русском, а на церковно-славянском языке. При всем при этом мой дед по принципиальным соображениям не посещал церковь. Сами мы жили совсем недалеко от церкви. Так вот, когда на Пасху проходил крестный ход и колонна людей проходила мимо нашего дома, дед вскакивал и демонстративно закрывал калитку и говорил какие-то, хотя и цензурные, ругательства. Причиной его столь необычного поведения являлось то, что когда у него в свое время умер отец, священник за отпевание и за похороны потребовал от него что-то очень много денег. Дед за это на него рассердился. Но, во всяком случае, дед религию знал очень хорошо. И про веру старообрядцев (или староверов) он мне тоже рассказывал очень много чудных вещей. Поэтому я, как только узнал, что это староверы, своим солдатам сказал: «Ребята, не смейте туда соваться. Там живут староверы. У них есть свои религиозные убеждения. На вас они напали на религиозной почве. Вы ни в коем случае не смейте туда соваться. Это будет неприятность, выйдет скандал на всю матушку Россию...»

Конечно, война в определенном смысле на меня очень сильно повлияла, прежде всего - психологически. В ней всегда были события, которые не забудутся никогда и ни при каких обстоятельствах. Например, мне очень памятен такой эпизод, произошедший под городом Резекне. Когда мы воевали еще на нашей земле, наш батальон, можно сказать, погиб. От него осталось только 12 человек. Прошло после этого какое-то время, и мы вступили на территорию Латвии. Нас передали новой армии. Вернее сказать, тогда нас еще не передали, а только определили в ее состав. Нам прислали одного младшего лейтенанта, вокруг которого образовался взвод из этих самых 12-ти человек. И так как его «присватали» нам как командира взвода, то присвоили ему звание младшего лейтенанта. Он был совсем еще молоденький парень.

24-го июля был незабываемый день. Рано утром, когда начало вставать солнце, мы поднялись на лужок. Впереди нас находился хутор. Мы стали к нему приближаться. Хорошо, что мы находились впереди. Нам пришлось разрозненно идти в атаку. Оказалось, что на этом хуторе уже были какие-то подразделения. Когда мы к нему стали подходить, вдруг начался артиллерийский налет. В результате на земле осталось лежать много убитых. А когда мы, как говорят, уже вступили на этот хутор, немцы, отходя, повредили улей пчел. Потом начался снова артналет. В это время я укрылся за каким-то сараем, а мой товарищ — за грудой сложенных кирпичей, которая была рядом. И вдруг на него набросились те самые пчелы. Они настолько сильно его искусали, что он стал предаваться отечности и опух. Дальше шли ржаное поле, высотка и другой хутор, за который уже начался жестокий бой. Порой наши пехотинцы, находившиеся на ржаном поле (рожь, кстати сказать, была довольно зрелая), переползали и натыкались друг на друга и сталкивались лбами. Этой ржи там было черт знает сколько. Слева от нее проходил лес. Мы редко когда из-за нее вставали, шли в основном согнувшись или ползли ползком. Бой во ржи продолжался до вечера. По нам стреляли минометы. Мы из-за этого понесли какие-то потери. Ночью мы продвинулись на какое-то расстояние вперед. Слева нам стал уже виден фруктовый парк хутора, на который мы вели наступление. Это все происходило недалеко от города Резекне. Хотя, честно говоря, мы в то время не очень разбирались в местности, через которую проходили. Много появилось раненых. Тем же вечером, уже ближе к ночи, нашим все же удалось занять тот хутор, где летали пчелы. Во время тех боев мы настолько устали, что я даже немного вздремнул.

Наступило 25-е июля. Оказалось, что мы лежим среди раненых немцев. Я стал искать всех, кто остался в живых. Тогда же я еще обратил внимание на то, что рядом в канаве лежат раненые немцы. А дело в том, что когда перед началом этого наступления наши захватили немецкого пленного, он нам сказал следующее: «Лучше бы вы не наступали в этом месте, потому что здесь наступает подразделение, которым командует старший сын хозяина этого имения (по-немецки оно называлось фольварком). У них есть приказ: до вечера или до следующего дня не отходить и не отступать. Поэтому они будут всеми силами держаться за свои позиции». Короче говоря, мы поняли, что здесь свои держат оборону. Помню, на этом хуторе был еще парк. А вот откуда я узнал про допрос пленного, сейчас, увы, и не вспомню. Скажу только, что тогда нам стало ясно, что оборону немцы будут здесь удерживать, по крайней мере, до вечера и до этого времени нам его никак не сдадут.

Подошло утро. Нам предстояло снова начинать свои атаки. Мы тогда заняли новую позицию — в плодовом саду, за которым шел лес. Через какое-то время из леса пришли наши разведчики. Они стояли неподалеку от нас и по телефону докладывали командиру дивизии или начальнику штаба о том, что они дальше хутора никак не могут пройти. Оказывается, рядом с ними находился сад, за которым метров на 150-200 шла полоска леса, а за ней — поле и еще один хутор, на который этим разведчикам нужно было пройти. Но, как они сообщали командиру полка, они не могли туда проникнуть в связи с тем, что там находится немецкий снайпер. Они своими автоматами так и не смогли его поразить: расстояние, с которого они могли поражать противника, составляло максимум 200 метров. Одним словом, была очень низкая прицельность.

Дело было днем. Чтобы выполнить задание, разведчикам нужно было ликвидировать обстреливавшего их снайпера или просто стрелка с винтовкой с оптическим прицелом (точно это было неизвестно). Через какое-то время они обо всем сообщили по полевому телефону нашему командованию. «Нам никак нельзя пройти, - говорили они. - Тут где-то действует немецкий снайпер». Когда информация дошла до комдива, он это передал командиру батальона. Тогда разведчикам сказали: «Тут как раз есть наши снайперы!»

А снайперов в нашем батальоне служило всего два — я и мой товарищ Миша Щемелинин, мой ровесник — с 1926 года, который жил до войны в деревне всего полтора километра от меня. Нас, вообще-то говор, из 250 бойцов, окончивших снайперскую школу, в дивизию попало совсем немного. В то время на фронте создалась такая обстановка, что борьба шла буквально за каждого солдата.

Командир батальона вызвал нас, выделил нам еще двух человек и дал задание: «Снять немецкого снайпера!» Сделать это нам предстояла в том самом лесочке, который считался нейтральным, но точно это установить не удалось. Наших бойцов там не было. Но разведчики показывали кому-то из своих, чтобы нас охраняли с тыла. Мы с Мишей приползли по опушке леса туда, куда нам было нужно, и начали наблюдать за хутором. Его площадь занимала где-то 600-800 метров. Около дома сначала не наблюдалось никаких движений. Через какое-то время мы заметили, как на дереве, стоявшем между домом и каким-то сараем, качнулись ветки. Видимо, этот самый снайпер, о котором нам столько говорили, оступился. Там, как я еще заметил, была приделана какая-то веревочная лестница сбоку. Она чуть оттуда выглядывала. Погода на улице стояла тихая, так что видно все было хорошо. Дальше ничего существенного не происходило. Вызвать на огонь этого снайпера у нас никак не получалось. Ничто не заставляло его себя обнаружить. Но мы его все же взяли. Вдвоем и почти одновременно мы стали стрелять в сторону того самого дерева. Снайпер этот был или просто стрелок, я не знаю, но с дерева после наших выстрелов что-то упало. Поразил я его или нет, не знаю. Но больше огня на нашем направлении не наблюдалось. Между прочим, обнаружить снайпера — это было очень трудное дело на войне. Это у нас, русских, такое случалось, что если чуть что случилось, то снайпер со своих позиций уходит. А у немцев снайпер замаскируется на дереве и до самого конца продолжает выполнять свои обязанности. Потом в нашу сторону сбоку кто-то бросил шишкой. Я оглянулся: разведчики мне машут, чтобы я возвращался обратно. «Ну что?» - спросил я. «Да там немцы», - сказали они. После этого весь батальон прошел через этот лесок для того, чтобы атаковать близлежащий хутор.

На какое-то время мы отошли, а потом перешли всем батальоном в наступление. Нам нужно было пройти довольно узкую полосу леса и пойти атакой на хутор. Но не успели мы дойти до хутора (до него было еще далековато), как на поле напоролись на немцев. Они находились сбоку и во весь рост окапывались: делали себе траншею или что-то в этом роде. Когда у нас, как обычно в таких случаях делается, закричали «вперед», немцы стали по нам стрелять из пулеметов и автоматов. Пока наши побежали, я стал наблюдать за тем, что происходит вокруг хутора. Немцы побежали влево и вдруг куда-то попадали. Они как будто сквозь землю провалились. Видимо, у них там находилось укрытие. Тогда мы побежали в сторону хутора. А служил у нас пулеметчиком боец по фамилии Пахольчук. Так я (почему-то это особенно врезалось в память) показываю ему и кричу: «Пахольчук, бей по этому сараю!» А все дело в том, что когда мы наступали, я видел, что немцы сосредоточились не у дома. Они почему-то бегали взад и вперед по траншее, которая вела под этот сарай. Я решил, что все они находятся именно там (что там — сосредоточение немецких войск). И когда ему крикнул, то пальцем показал на то, как из-за сарая высовывается пулемет.

Но не успел я от своих слов, как говорят, как следует опомниться, как вдруг почувствовал, что мне обожгло левую ногу. Пятка стала горячей. Я не придал этому значения и пробежал еще несколько метров. Там же проходили следы от танковых треков или гусениц. Я решил, что, наверное, наскочил на противопехотную мину. Потом приподнял ногу, взглянул. Вроде ничего не разорвано, каблук не оторван. И вдруг через какое-то время у меня начала совсем отказывать нога. То есть, она немела и меня не слушалась: двигалась в совершенно другом направлении, чем я того хотел. Внезапно я почувствовал, что не могу даже ею никуда ступить.

Я понял, что в таком состоянии не боец и крикнул несколько раз: «Санита-ар! Санитар! Санита-аар!» У нас в полку обязанности санитаров на переднем крае исполняли только мужчины. Дело в том, что формирование полка проходило в основном из лыжных батальонов. Поэтому санинструкторами являлись мужчины. Они на передовой только перевязывали раненых, а вывозили их уже другие. Тогда санитара почему-то на месте не оказалась. Я поскакал дальше в лес. Потом санитар все-таки появился. С ним мы отбежали немного назад от того места, где до этого я находился. В окопе он перевязал мне рану и сказал, что у меня слепое пулевое ранение. Но откуда он мог все знать?

В это время на нашем участке готовились к тому, что немцы вот-вот могут перейти в контратаку. Это по всему чувствовалось. Из-за этого я решил сам из этого места уходить. Шел по знакомым дорожкам через сад-парк, потом за хутор, а дальше — как придется. В ходьбе опирался на снайперскую винтовку: нога тогда у меня стала совсем отказывать. Когда прошел через сад, то вышел на дорогу, на которой лежал совсем недавно убитый боец. Кровь от него так и сочилась. Недалеко располагался сарай из бутового дикого камня. Чтобы немножко отдохнуть, я за ним укрылся. А там, как оказалось, находился минометный расчет наших войск. Тут же стояла повозка, на которой для расчета ездовый подвозил мины и снаряды. Разгрузившись, этот ездовый собирался уже ехать обратно, как вдруг на этом месте оказался я. Он взял меня с собой. «Я сейчас тебя подвезу! - сказал он.- Обстрел кончится и мы поедем!» Когда же обстрел кончился, он мне сказал: «Давай на повозку!» Я сел на повозку и он быстро погнал в деревню, где располагалась санрота. По дороге я узнал о том, что он совсем из другой части. В итоге он меня привез в санитарную роту совсем другого полка.

Там меня продержали до вечера. Санрота — это было самое первое место, где оказывалась медицинская помощь. На поле боя санинструктор мог только перевязать рану. Правда, больше всего это мы делали сами. Но обстоятельства на фронте бывали самые разные. Случалось и такое, что сам боец не мог себя перевязать. Поэтому в таких случаях перевязку делали товарищи. А санрота считалась первым таким важным пунктом по оказанию медицинской помощи. Располагалась она или в доме, или в палатке. Обычно там работало несколько человек: врач, инструктора и прочие. Но так оказывали помощь именно в полевых условиях. В этой самой санроте я пробыл лишь только до вечера. Там у меня посмотрели ногу (а я еще кальсоны носил) и сказали: «Слепое ранение! Пуля осталась в ноге».

После этого меня положили на повозку и повезли дальше — в медсанбат. Там уже работали с ранеными специальные люди. Прибыл я туда уже вечером. Помню, когда меня туда везли, на другой повозке мне встретился солдат, который ехал сменять пополнение. Я его знал. Это был мой земляк Коля Степыка. Раньше мы с ним находились в одной снайперской роте. Он очень сильно заикался. С ним потом на фронте я еще раз встречался, но расскажу об этом потом. «У, Вася! - сказал он мне. - Ты раненый!» Говорю ему: «Да, Коля!» «Ну как там, страшно, на фронте?» «Да ничего, - ответил я на его вопрос. - Ты только, Коля, не поддавайся ничему». Когда же я прибыл на новое место для лечения, то там вдруг обнаружилось, что у меня не слепое, а сквозное ранение. У меня полностью осмотрели всю ногу. И оказалось, что пуля попала чуточку ниже колена и немного выше ступни. То есть, прошла через всю голень.

С этим ранением мне пришлось пройти через несколько госпиталей. Первым моим госпиталем был не то полевой госпиталь, не то — эвакогоспиталь. Когда ты в такие места прибываешь, кстати, не важно в какое время, то первым делом проходишь через санпропускник. Какая бы вода там ни была, тебя там мыли. Делали это, как правило, молодые девочки. А представляешь, если ты из села и тебе едва исполнилось 18 лет? Это не то что сейчас. Когда ты раздеваешься голым на глазах у девочек или сам раздеваешься, пока они помогают тебе мыться, ты испытываешь жуткое стеснение. Тут же ходят хирург, врачи. Если пуля или осколок осталась в ноге, руке или еще где-нибудь, ее извлекают. Потом все кромсают. После этого тебя переводили куда-нибудь в другое место, скажем, в стационарный госпиталь. Он должен был быть с палатами. Но палат не было. Все лежали вместе.

Через какое-то время у меня начала пухнуть нога. Припухает — и все. А ведь в то время в госпиталях когда делали какие-либо операции, не давали никаких наркозов. Раненые, бывает, орут и прочее. Так я пока лежал, сам массажировал себе ногу. Работники госпиталя приходили и не верили: как это так пуля могла пройти и не задеть кость? А я им всем доказывал, что не испытываю никакого ощущения боли. Я их, конечно, тогда обманывал, так как боялся, что у меня отнимут ногу. А ведь в госпитале бывали случаи, когда у солдат начиналась гангрена.

В госпиталях существовал такой порядок, что там долго не держали. Бывало, дня два пробудешь, а то и того меньше, как тебе объявляют: «Вы сюда попали не по профилю. В этом госпитале должны находиться раненые не с такой степенью ранения». После этого тебя отправляют в другой госпиталь, третий. Едва на новом месте ты прошел санобработку, как через несколько часов ты оказываешься в следующем госпитале.

Помню, я оказался в госпитале в какой-то деревне. Через какое-то время вдруг всем нам объявляют: «Большая часть раненых попала сюда не по профилю. Поэтому все, кто попал сюда не по профилю, идите в следующий госпиталь». Этот госпиталь располагался от того, в котором мы находились, в полутора километрах, в соседней деревне. И там, и там госпиталь размещался в деревенских домах. Где-то его оборудовали в палатах. Но в деревнях он располагался в основном в домах. Потом нам объявляют: «Транспорта нет. Будет не скоро. Так что большинство из вас, кто ранен в руки и может ходить, идите туда пешком». По существу раненым в ногу оказался один только я. Поэтому мне дали в руки костыли. А я что, на костылях куда-нибудь ходил, что ли? Нет, конечно.

Как сейчас помню, идем мы по деревушке, где лежали в госпитале до этого, к выходу. Деревня заканчивается. Оттуда видна уже деревня, в которую нам нужно прийти. Навстречу нам идут с полевых работ женщины с граблями и с косами, кто с чем. Для них появление нас — это же новость. Ведь не все время у них стоял госпиталь. Каждый госпиталь, как правило, все время находится в движении. Они как только нас увидели, так запричитали: «Ой, ой, ранен, такие бедняжки!» Потом одна из них как посмотрит на меня и говорит: «Ой, бабоньки, посмотрите, какой молоденький идет». В это время я , молоденький, раскрыл рот. Костыль у меня за что-то зацепился. Я приземлился. Господи, какой подняли они после этого вой. Говорят: «Вот, когда там воевал на фронте, был нужен, а сейчас, когда ранен, значит, уже больше не нужен?» Это они подняли крик из-за того, что меня не подвезли на машине. Мне так стало из-за этого стыдно, что я и сейчас не могу без содрогания об этом вспоминать. «Они же, - подумал я, копают землю лопатами. Что обо мне они сейчас подумают? Что такой-то упал...» После этого я немного подхватился на эти костыли и бодренько зашагал дальше. Этот стыд, как я уже сказал, навсегда остался в моей памяти. Это происходило на территории тогда еще Великолукской области. Тогда эти деревни только-только были освобождены от немцев.

Через какое-то время нас привезли в город Великие Луки. Мой товарищ, коллега-снайпер, как оказалось, погиб. Меня положили в госпиталь 10-76, расположенный в 29 километрах от Великих Лук. Там, кстати говоря, я и узнал о гибели Щемелинина. Около Великих Лук я встретил бывшего связного командира батальона, который мне сказал: «Твой друг убит!» И рассказал об этом случае во всех подробностях. «Я тогда бежал от командира роты к командиру батальона с какими-то своими донесениями, - рассказывал он. - И видел своими глазами, как он убитый лежал во ржи».

Потом я долго размышлял над случившимся. Хотя с Мишей мы считались земляки, я его до того, как мы попали на фронт, никогда не видел. А оказывается, он был родом из деревни Красная гряда, которая относилась к нашему сельсовету. В школу он ходил мимо моего жилья. Но я, повторюсь, не знал его тогда. В то время мимо нас многие проходили. Но потом мы оказались вместе в одной снайперской роте в городе Мелекессе. На фронте в их семье никто, кроме Миши и его отца Кузьмы, не воевал. Отца его сразу взяли на войну. Тогда, можно сказать, людей у нас поголовно призывали в армию и отправляли туда. Почти никто из них не вернулся. Большинство из них числились пропавшими без вести. В том же 1941-м году он тоже пропал без вести. Что же касается Миши, то у него была довольно молодая сестра. Так вот, как только она узнала, что его убили и я с ее братом сначала служил вместе в снайперской роте в Мелекессе, а потом воевал на фронте, она стала посещать на родине мою мать и моих сестер. Мама моя даже говорила: «Ну если Вася вернется, мы обязательно его женим на этой девочке». Но так у нас ничего и не сложилось.

В Великих Луках было мое самое продолжительное пребывание в госпитале. Но там со мной случилась одна любопытная история. Представь себе, когда я уже стал более-менее поправляться и уже передвигался с палочкой, меня из госпиталя выписали. Все это случилось из-за того, что я огрызнулся с главным хирургом. Помню, я ему тогда сказал такие слова: «Я лучше шестнадцать раз в атаку схожу, чем к тебе лягу на стол!»

И.В. А из-за чего возникли с хирургом такие разногласия?

В.К. Это была долгая история. Еще когда меня отправляли из медсанбата в госпиталь, то дали сопроводительное письмо, где было написано, что у меня получилось повреждение мягких тканей. А мягкие ткани должны были за несколько дней зажить. У меня этого не произошло. И хирург, посмотрев на рану, сказал: «Надо будет делать рассечение». Я понял, что он будет делать рассечение всей левой ноги, и мол, только тогда, по его словам, начнется только выздоровление. «Интересно, что тут можно рассекать?» - подумал я про себя. - Тогда, наверное, они мне всю кость заденут. Выходит, у меня повреждение не мягких тканей получилось?» И когда хирург повел разговор о том самом рассечении, я ему ляпнул: «Я лучше шестнадцать раз в атаку схожу, чем лягу к тебе на стол». Хирург почему-то этому обрадовался и, ехидно улыбаясь, ответил: «Вот, вот, вот и хорошо. Давай ходи в атаку». Откуда я взял это число шестнадцать, и сам не знаю.