– Я родился 12 июля 1925 года на Северном Урале – Свердловская область, Тавдинский район, деревня Тонкая Гривка.

– Это же края Павлика Морозова?

– Да. Я как раз хотел об этом рассказать. Я ведь чуть ли не родственник его и лично его видел, будучи пацаном. Мы жили в одной деревне, а он жил в другой – Герасимовке, но ездил в нашу деревню к теткам. Мой родной дядя, моей матери брат, был женат на сестре матери Павлика Морозова, вот такое дело. То есть мы были не кровные родственники, а породнились. Я помню, что мне было лет шесть или семь, я еще в школу не ходил, ну а Павлик был намного старше меня. И вот он тогда приезжал и был, конечно, хулиганистый парень – гонял лошадей и потому подобные вещи. Как-то мне от него даже попало по голове. Павлик вырывал из тетради листы в клеточку, делал из них такие маленькие гармошки и детям показывал. Я хотел тоже попробовать эту гармошечку, а он взял корень от подсолнуха и как даст мне по балде!

А вся эта история началась с Надежды Константиновны Крупской, жены Ленина. Она была в тот время наркомом по просвещению. Проверяла школы – как там отапливается, какую пищу дают – помню, что нам в школе давали кушать горячее. Крупская постоянно приезжала в нашу деревню и останавливалась у моей бабушки, у них был большой дом, который служил как бы гостиницей для приезжих. И вот там я, маленький, увидел ее в первый раз – глаза такие черные, выпуклые (у нее была Базедова болезнь), одета во все черное, как монашка. И портфель у нее был такой старый, кожаный. Я все время на печке лежал и смотрел, как она пишет за столом, боялся ее. У Крупской была тушь в маленьких бутылочках с пробкой, а писала она плоским пером «рондо». Вот такие у меня детские воспоминания.

Ну, а у Павлика отец работал в органах НКВД, потом уволился, пришел в деревню. Фуражка у него была синяя с красным околышем, Павлик в этой фуражке бегал по деревне. Отца назначили председателем сельского совета, а родители у него были богатые, кулаки. А Павлик Морозов жил с матерью, пока отец служил. У них было четыре сына. Со мной заканчивал среднюю школу Роман, еще были Алексей и Федя. Так вот, когда отец Павлика стал председателем, то надо было хлеб сдавать государству – колхозов тогда еще не было. А он пьянствовал, и своим друзьям и родственникам давал липовые справки о сдаче хлеба. И вот когда Крупская приехала, то поставила молодую учительницу, чтобы она все узнала – как раз в тот класс, где учился Павлик Морозов. Учительница дала ему задание, чтобы следил за отцом и ей докладывал. А отец в то время уже себе другую жену нашел, пьянки были и тому подобное, Павлик об этом докладывал учительнице, а та записывала. Вот этим самым Павлик Морозов и предал отца. Отца потом вызвали в «органы» и арестовали. Не знаю, что с ним сделали потом – но ничего хорошего, это точно. Строго было тогда. А дед Павлика, дядька и двоюродный брат на него обозлились – мол, паразит такой, убить его надо. В это время мать уехала в Тавду сдавать продналог, а Павлик и самый младший брат Федя остались в деревне и пошли за клюквой на болото. Там дед с дядькой их поймали и убили. Бросили трупы в болото и забросали ветками. В деревне сначала подумали, что они заблудились, потом уже мать приехала, крик подняли, всю деревню подняли искать, и собаки нашли тела. Приехала милиция, зашли к деду в сени, а там корыто стоит и в нем замоченные брюки и рубашки в крови. Вот и все – забрали их и судили. Я был на похоронах Павлика, помню, на нем была розовая рубашка и шелковый поясок, никакого галстука. Там же, возле школы, и похоронили. Потом был суд, дядьку и двоюродного брата Павлика расстреляли, а дед с бабкой умерли в тюрьме. После убийства мать Павлика сначала жила в Тавде (ей дали квартиру на улице Сталина), а потом, чтобы тут у нее не было других приключений, ее отправили жить в Крым, в Алупку. Вот такая история.

– А Вы в какой семье росли, кто были родители?

– Мои родители в деревне были крестьянами, держали единоличное хозяйство. В начале 30-х власти начали организовывать колхозы, агитировали людей туда вступать, но родители в колхоз не пошли. У отца было пять братьев, и никто из них не хотел идти в колхоз. За это их несколько раз судили, отправляли на принудительные работы. Они-то хлеб государству сдавали, с этим было нормально, но надо было всех загнать в колхоз. Отцу деваться было некуда – деревня-то маленькая, и мы уехали в райцентр Тавду. Там уже родители стали рабочими – отец был на стройке прорабом, плотником, а мать работала прачкой.

В 1937 году отца арестовал НКВД вместе с еще тремя братьями, а еще один брат к тому времени уже умер. Довели их там до того, что один подписал бумагу, что остальные братья враги народа. Тех троих, в том числе и моего отца, забрали, а его отпустили. О судьбе отца мы ничего не знали, и только когда в 1956 году прошла реабилитация, нам написали, что отец умер в лагере от болезни. А еще позже я узнал, что на самом деле их всех тогда же и расстреляли. Отца звали Марк Маркович, 1878 года рождения. Мать звали Ульяна Яковлевна. Еще у меня были младшие сестра и брат.

Жить до войны было очень тяжело. И когда начались репрессии, то многие люди были этим недовольны, это мне хорошо помнится.

– Как Ваши родители относились к советской власти?

– Относились нормально, только вот советская власть к ним «немножко не так» относилась. Родители никак не могли понять, почему так, в чем же дело. И работали хорошо, и ни против чего не выступали. Потом отца забрали, мать осталась одна... Я в то время уже работал на радиоузле. Не закончил даже 8 классов, потому что 7 классов было тогда обязательно, а дальнейшее школьное обучение – уже только для одаренных. А нам лишь бы 7 классов закончить, и то хорошо. В 8-й класс пошел, и тут меня забрали на радиоузел. А через некоторое время меня перевели в сплавное отделение Востураллага НКВД, на телефонную станцию. Так я в 15 лет стал телефонистом. В наших местах было очень много лагерей – 6-е управление, 9-е и так далее. Заключенные пилили лес, складывали, а катера моторного флота возили лес на заводы по реке Тавде. Она течет в сторону Сибири и впадает в Тобол. Работал я в основном в качестве монтера – лазил по столбам, налаживал связь.

– Как Вы узнали о начале войны?

– Передали по радио. Мать постирала халаты, скатерти для столовой, связала большой узел, и я утром пошел отнести это чистое белье в столовую. Иду босиком по песку, несу этот тяжеленный узел, и вижу, что возле почты народ стоит – и наши местные, и командировочные из гостиницы выскочили, и все слушают динамик. Я положил белье, сел на какой-то пенек и тоже слушаю. А это выступление Молотова: «Сегодня в четыре часа бомбили…началась война». Мать честная! Люди как начали шевелиться, как тараканы разбежались, стали в магазинах раскупать все подряд. Сразу началась мобилизация, заработали военкоматы, людей стали призывать. Ну а мы продолжали работать, нормированного дня не было – работали и день, и ночь. Ни выходных, ни праздников не было, надоело мне там. У меня был друг, Гриша Широков, и он говорит: «Пошли на фронт». – «Ну и кто нас примет?» – «Пойдем, пойдем!». Это было уже осенью 1941 года, мне было 16 лет. Пошли мы в военкомат, а там сидит лейтенант, инвалид финской войны. Он нам говорит: «Ребята, какой вам фронт? Идите, занимайтесь делом». Мы ни в какую, давай настаивать на своем. Тогда он говорит: «Скоро программа военного училища будет сокращена с двух лет до восьми месяцев, и тогда мы вас возьмем». А училище было военно-пехотно-пулеметное. Мы же, дураки, хотели быть пулеметчиками, не понимали, что пулеметчики на фронте – это смертники. Насмотрелись фильмов про Чапаева… В общем, дождались того, что срок обучения сократили, и пришли опять. Гришу принимают, а меня нет – слишком молодой. Хотя ростом я был высокий, физически крепкий, только худой. Но тут лейтенант выручил, написал записку в паспортный стол: «Выдать паспорт», и приписал мне 2 года – будто я 1923 года рождения. Пришли в паспортный стол, и там нам выдали временные паспорта, они раньше назывались «годичными» – такой листок, на нем фотография приклеена. В общем, все довольны. «Ну, - говорит, - Идите готовьтесь, чтобы мешок был, ложка, сухари и прочее. А когда будет нужно, мы по тревоге вас вызовем». И в два часа ночи нас вызывают, быстро на вокзал, вагон уже был готов. Нас направили в Златоустовское военно-пехотно-пулеметное училище. Но сначала привезли в Челябинск, в 125-ю учебную бригаду Северо-Уральского военного округа, 55-й учебный полк автоматчиков. Там пробыли дней десять, работали. В этом полку нас приняли в комсомол, приготовили документы для училища, выдали обмундирование. Потом рабочим поездом приехали в училище – там оркестр играет, курсанты маршируют. «Ура! Топай строевой в ногу! Выше! Раз, два, три! Раз два, три!». Мать честная, а мороз-то 43 градуса!

– Что можете рассказать об училище?

– Я видел, какие условия были в лагерях для заключенных – так вот заключенным в лагерях было в тысячу раз лучше, чем нам в училище. Кормили хуже некуда, в основном мерзлой картошкой. Мерзлую и чистить плохо, лежит куча картошки, ее таскают, кидают в воду и потом ее надо скоблить. Питания нам не хватало, были постоянно голодные. Программа обучения была сжата так, что занимались мы по 16 часов в сутки. Я должен был стать командиром пулеметного взвода (лейтенантом или младшим лейтенантом). Нас учили стрелять из автоматов и пулемета «Максим». Автоматы были ППШ и ППД. Еще изучали противотанковое ружье. Таскали пулеметы и на лыжах, и просто так, учения были и вечерние, и ночные. Изучали топографию – сидишь, спишь на занятиях, а в классе до того холодно, что и заснуть тяжело. Было тяжело все это терпеть, желание у курсантов возникало только одно – поскорее вырваться оттуда на фронт. Не надо нам ни звания лейтенанта, ни пулеметной специальности – отправляйте на фронт, а там уже как-нибудь. На такие заявления всегда был отказ: «Сидите, занимайтесь!».

Сержанты в училище были такие, что им хотелось десять шкур с тебя содрать! Мать честная, как они нас гоняли! Выслуживались перед начальством, чтобы самим на фронт не попасть. Однажды слышим с ребятами – эти сержанты разговаривают между собой о том, что училище вот-вот расформируют и всех отправят на фронт. «Ну, - думаем, - слава Богу!». И действительно, вскоре училище расформировали, из курсантов собрали маршевые роты и отправили всех на фронт под Москву. Это произошло в декабре 1941 года.

Всего в училище мы прозанимались месяца полтора, а может, и того меньше.

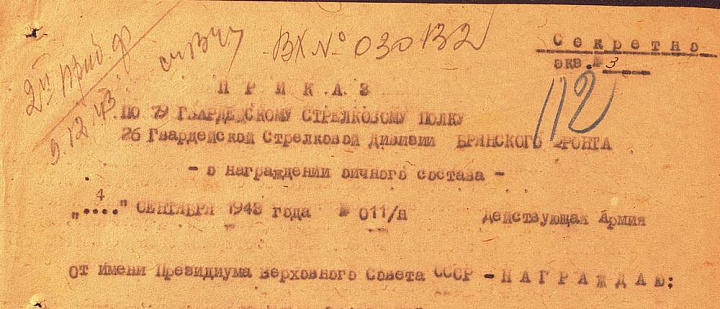

Под Москву нас привезли для пополнения восточносибирских кадровых дивизий – тех, которые до войны стояли в Чите, в Якутске, и уже нюхали пороху в боях с японцами в Маньчжурии. В этих дивизиях служили взрослые мужики, настоящие воины, закаленные, они призывались за несколько лет до войны. И Москву, прежде всего, обороняли именно они, а пополнять их нужно было людьми подготовленными. Вот мы уже считались «подготовленными». Часть бывших курсантов отправили в 91-ю, а остальных, в том числе и меня, – в 93-ю Восточно-Сибирскую стрелковую дивизию, впоследствии ставшую 26-й Краснознаменной Восточно-Сибирской гвардейской СД.

Когда расформировали училище, нам всем присвоили звания старших сержантов, но в боевых частях никто на это не обращал внимания, и нас записали рядовыми.

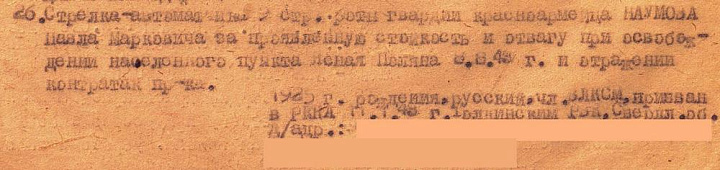

Я попал в 903-й (впоследствии 79-й) стрелковый полк, 3-й батальон, 9-ю лыжную роту. Выдали нам лыжи, маскхалаты, телогрейки, ватные брюки – морозы стояли жестокие. Вся рота была вооружена автоматами ППШ и ППД. Помню, что той зимой снег был как сахарный песок – попадет на автомат, и тот заедает, не стреляет, нужно было постоянно чистить.

Мой первый бой был в январе 1942 года. Под Наро-Фоминском нам надо было атаковать и отбить у немцев какой-то перекресток. Мороз был сильный, везде глубокие снега. С нашей стороны прошла небольшая артподготовка, и рота на лыжах пошла в атаку. Возле того перекрестка находилось село, и немцы в этом селе установили пулеметы, подпустили нас ближе и расстреляли. Перед атакой нас было в роте человек 80, а из-под огня вышло всего четверо. Остальные были убиты или ранены, причем раненые остались лежать на поле боя, и, скорее всего, замерзли. Немцев мы не только не достали, но даже толком и не видели. Пришли вчетвером в батальон…

Вот такое мое первое крещение на фронте. Ощущение, конечно, было ужасное. Комбат у меня спрашивает: «Кто ты по специальности?» Говорю: «Я связист». А он: «Так, пойдешь во взвод связи». А другой говорит, мол, я плотник – ну, пойдешь к саперам. Третьего спрашивает, тот говорит что мельник, на мельнице работал. Третьему комбат говорит: «Ладно, будешь моим ординарцем». А четвертого уже не помню, куда отправили. В общем, разбросали нас кого куда, не осталось и следа от роты. Вот так и пошел я связь тянуть, катушки мотать – с этим делом я был знаком, поэтому справлялся хорошо.

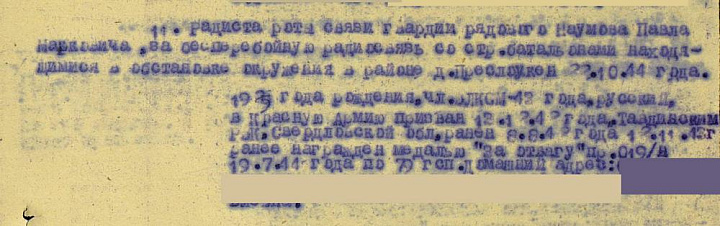

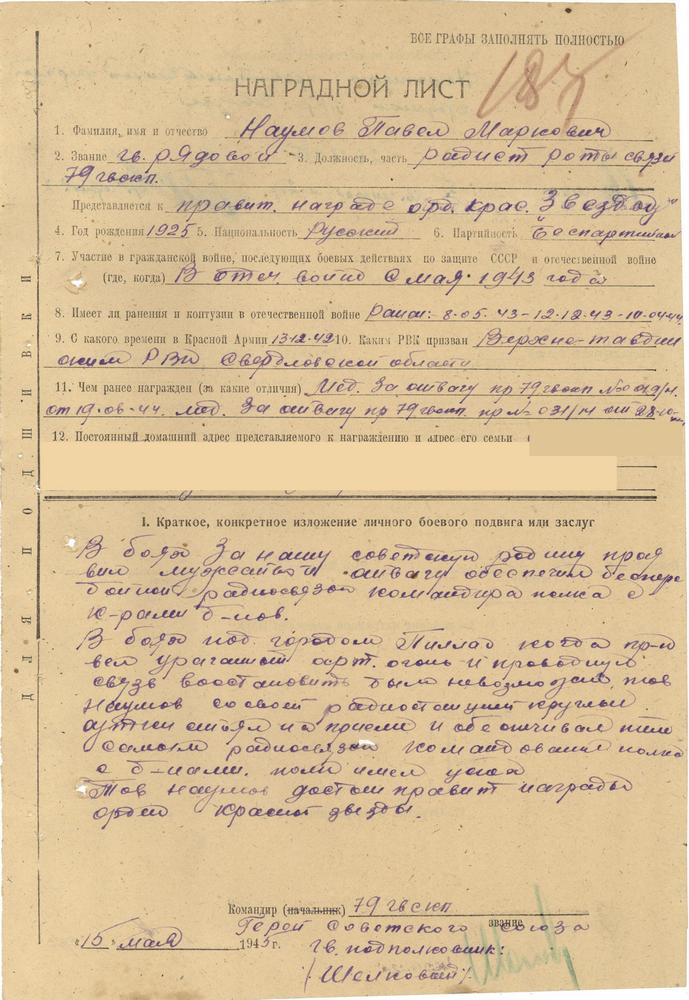

Продолжал служить в 3-м батальоне связистом-телефонистом, а где-то весной 1942 года меня заметил начальник связи полка, и забрал в полковую роту связи. И вот я там был радистом, потом меня направили в 1-й батальон начальником радиостанции. А потом меня перевели уже начальником связи, начальником радиостанции командира полка. А звание оставалось «рядовой», потом я как-то раз сказал, что мне присваивали звание старшего сержанта. Проверили – и правда, старший сержант, ну и что с того звания, разницы нет никакой. Я начальник радиостанции, радист, у меня помощник тоже радист, оба мы делали одну работу.

Еще была такая проблема: радистом я был, но на радиостанции мы долгое время не работали. Она у нас была, мы ее носили, но не включали, а помогали работать телефонистам – разматывать катушки и все остальное. Дело в том, что наши радиостанции моментально пеленговали немцы. Только станцию включишь – и прямое попадание снаряда. Из-за этого все боялись радистов – как увидят тебя с радиостанцией, как сразу кричат: «Уходи отсюда к чертовой матери, а то немец всех накроет!» Радиостанции нам не разрешали даже включать. У нас были коротковолновые станции, а УКВ не было. УКВ-станции сложнее запеленговать – немцы их использовали повсеместно, а у нас они были в основном в бронетанковых войсках. Так продолжалось до июня 1943 года, а когда началась Орловско-Курская битва, то немцы пеленгаторы убрали. Начиная с того времени, и до самого конца войны мы работали только на радиостанции.

Нашей основной задачей была передача данных. Передавали либо кодом, либо, когда можно было, открытым текстом. Ну, например, «не хватает огурчиков», «дайте карандашиков» и тому подобное. «Огурчики» – это снаряды, а «карандашики» – солдаты. Имена тоже были условные: например, командира в эфире называли «Алексей», «Петро», «Яков» и так далее. А закрытый код был цифровой, расшифровывали его девочки из особого отдела. Система кодировки, по-моему, у нас не менялась.

После контрнаступления под Москвой дивизия двинулась на Боровск Калужской области, за освобождение этого города дивизия стала гвардейской и получила 26-й номер. Там были тяжелые бои, особенно за железнодорожную станцию Балабаново – там еще расположены спичечная и ткацкая фабрики. Потом наступали на Орел, Карачев, Брянск. В октябре 1943 года дивизию отправили в Псковскую область, на 1-й Прибалтийский фронт, которым тогда командовал генерал-полковник Баграмян. Всю нашу 11-ю гвардейскую армию всю перебросили туда для помощи Ленинграду освободиться от блокады. Большие бои были под Великими Луками за узловые станции Опочка и Пустышка. А после того как деблокировали Ленинград, начали наступление на Белоруссию. За освобождение города Городка Витебской области дивизии было присвоено наименование Городокской. Потом была Литва, Восточная Пруссия и штурм Кенигсберга. А после взятия города нужно было завладеть Пиллау – крупной военно-морской базой на Балтийском море, сейчас этот город называется Балтийск. Там, в заливе Фриш-Гаф, находилась так называемая Коса Смерти, где немцы держались до последнего, и в апреле 1945 года погибло очень много наших солдат. У немцев там было множество дотов, я помню, как штурмовали один из них, трехэтажный, и выкурили оттуда человек 250 немцев. Вот там я и закончил войну 26 апреля 1945 года, после чего наши части отвели в Кенигсберг. Отошли от косы, сдали пленных внутренним войскам и переночевали одну ночь на радиостанции Кенигсберга.

А потом нас отвели на 40 километров вглубь и разместили на опушке леса возле штаба дивизии на отдых. После окончания боевых действий мы должны были возвращаться в Читу, на место формирования дивизии. Несколько дней занимались погрузкой-выгрузкой вагонов, боевой подготовкой, и тут ночью прибегает замполит: «Где Наумов?». Разбудил меня, говорит: «Быстро бери приемник!». У него был немецкий приемник, возил его с собой. Я принес приемник, батареи подсоединил, включил – нам передали, что будет особо важное сообщение. И тут из приемника голос Левитана: «Внимание, внимание! Говорит Москва, говорит Москва! Передаем особо важное сообщение, передаем особо важное сообщение! Был подписан договор о капитуляции фашистских войск на всем фронте». О, война закончилась, тут такая началась стрельба изо всех видов оружия! Радость была большая, что тут говорить! А на рассвете выкатили бочку водки, приготовили стол… Погуляли хорошо. А потом стало тихо-тихо, только птички чирикают, лягушки квакают в озерцах. Я вышел к озерцу, снял сапоги, постирал портянки, повесил их на кусты сушиться. Лег на траву, смотрю в небо и думаю: «А что теперь делать? Куда дальше?». Было дико осознавать, что война кончилась!

Прошло некоторое время, и опять ко мне прибегает замполит: «Паша, тут такое дело – ты едешь на Парад Победы!». Для участия в Параде Победы я полностью подходил – и по росту, и по наградам, и плоскостопия у меня не было. С плоскостопием ведь не брали, потому что на параде нужно чеканить шаг, а если у человека плоскостопие, то он как медведь идет. Из нашего полка на парад отобрали всего 3-4 человека.

– Какие остались впечатления от Парада Победы?

– Хорошие. Привезли нас в Москву, и мы занимались строевым шагом, готовились к параду. Командиром нашего сводного полка 3-го Белорусского фронта был Петр Кошевой, дважды Герой Советского Союза, будущий маршал. А маршал Василевский лично проверял, как у нас идут занятия, и мне довелось с ним пообщаться. Он выглядел весьма достойным человеком.

Сам парад произвел на меня большое впечатление, хотя о нем уже столько написано и рассказано, что не вижу смысла это все подробно описывать. Могу только сказать, что видел Сталина. Руководство страны поднималось на трибуну, Сталин шел первый в фуражке и сером пальто с маршальскими погонами. А за ним шел Калинин и все остальные.

У каждой сводной части, участвовавшей в параде, был свой «шеф» - какое-нибудь крупное предприятие или организация. Нашим шефом был Наркомат тяжелого машиностроения. И когда парад закончился, шефы нас забрали к себе, у них уже был накрыт стол. Чего там только не было – и разные котлеты, и икра черная, и икра красная, и различная рыба. Там присутствовал и сам нарком машиностроения, а водителем у него была девушка Катя. И он говорит: «А ну-ка, Катя, прокати этих героев с ветерком по Москве!». Нас было двое – я и один парень по фамилии Малышев. И она нас на машине с открытым верхом как давай катать! Надарили нам подарков, цветов, повезли на Красную площадь, а там все сияет, огни горят. А мы уже поднабрались хорошо, и я эти подарки стал раздавать людям! Такое не забудешь!

На второй день нас пригласили на папиросную фабрику «Дукат», потом на Главпочтамт. Там угощение уже было послабей. А потом я еще и в Кремль попал на фуршет. В одном зале были маршалы и генералы, а в другом все остальные. Они там говорили тосты, а нам все было слышно по радио. В зале с нами везде были охранники в темных пиджаках. Как только куда-то выходишь, сразу к тебе подходят: «Вам куда?».

Когда вернулся в часть, то мне дали тридцатидневный отпуск домой. И 12 июля 1945 года я справил свой день рождения дома, будучи уже ветераном войны. А исполнилось мне всего-то 20 лет.

Большую часть времени на фронте я провоевал, будучи связистом при командире полка. Во время боя я находился либо на командном пункте, либо на наблюдательном пункте на переднем крае. Когда был связистом-телефонистом, то приходилось и обрывы устранять, и катушки разматывать. Куда идет командир полка, туда и я сразу же тяну связь – это большая и бесконечная работа. Катушка с кабелем была закреплена на двуколке, запряженной лошадью. А потом, когда стало возможно работать на радиостанциях, нас отделили от телефонистов.

– На какой аппаратуре работали связисты?

– Аппаратура в основном была хреновая, советская. Были радиостанции Р-12, РБ, РБМ. Р-12 состояла из одной упаковки, а РБМ из двух – отдельно радиопередатчик и отдельно упаковка питания. Радиостанции советского производства были очень тяжелые и ненадежные, чувствительные к сырости. На них стояли лампы очень низкого качества, у них от постоянной тряски часто обрывалась головка. Я догадался, нашел фольгу от шоколадки и обматывал этой фольгой (создавал экран), а потом залеплял изолентой, чтобы баллон лампы не отрывался. Изолента наша была матерчатая, клеила плохо – говно самое настоящее. У нас не было даже хорошей изоленты. Телефонный шнур был тоже в матерчатой обмотке – намокнет, полузамкнет и связи нет. Вся аппаратура была в деревянных корпусах.

– Пользовались немецкой аппаратурой?

– На немецких радиостанциях мы не работали. А телефоны, кабель использовали – с какого-то времени полностью перешли на трофейные телефоны и кабель. Аппаратура у них была отличная. Еще у нас была американская аппаратура, но она не годилась – красиво сделано, удобно, кожаные чехлы и все такое, а вот батарея держала мало. Там были такие круглые батарейки, их нам не хватало. В советском телефоне батарея была как кирпич, держала полтора вольта, а эта совсем ничего. Вот немецкие телефоны были классные, там и индуктор такой, что как крутанет! Кому нужно, тот еще раз крутанет, и порядок. А английская аппаратура была еще хуже американской.

– Вам приходилось, будучи связистом, принимать участие в стрелковом бою?

– Бывало всякое. Расскажу такой эпизод. В Восточной Пруссии, когда мы штурмом овладели военно-морской базой Пиллау, то на Косе Смерти пошли в атаку вместе с пехотой. Беда была в том, что на этой косе полное бездорожье, зыбкий песчаный грунт, и наша боевая техника не могла туда пройти, поэтому все легло на плечи пехоты. До этого там уже были неудачные попытки выбить немцев – коса была просто завалена убитыми… Прошли вперед, и я вместе с командиром полка гвардии подполковником Шелковым и другими офицерами находился на наблюдательном пункте в каком-то здании. Офицеры сидели наверху, а мы, связисты – внизу, в подвале. У нас была радиостанция, а антенной служила удочка с намотанным на нее проводом, выставленная наверх. И вот мы сидим в этом подвале, станция включена, на нас наушники надеты, и вдруг слышим какой-то шум, стрельбу. Потом смотрю – у нас упала антенна, я выскочил наверх – мать честная, а там никого нет! Нас тут оставили и забыли про нас – бросили, а сами убежали. Мы остались вдвоем! Что делать? Я антенну опять установил, и увидел атаковавших нас немцев – прямо черная туча шла, где-то около ста человек. Наша пехота убежала назад, и остальные тоже все драпанули. Стали думать, что же нам делать. А в тех боях нам были приданы три машины реактивной артиллерии – «катюши». Они стояли сзади нас, в самом начале косы, а кроме них никакой артиллерии в полку и не было. И тут уже такое дело, что немцы вот-вот до нас доберутся, а я в плен сдаваться не хотел – убьет, так убьет, черт его бери! И мы начали вызывать огонь на себя: «Гречиха, гречиха, я ножовка, огонь на меня!» Артиллеристы нам отвечают: «Есть огонь!» Видим, уже наши ракеты рвутся, немцы залегли. Потом слышу – наша пехота пошла вперед, где-то там сзади офицеры уже подняли ее. Я передал сообщение прекратить огонь. И вот пехота пошла дальше наступать, а немцы отходили, отходили, а потом как будто сквозь землю провалились. Смотрим – там озеро большое, а посреди этого озера стоит дот, такая большая двухметровая шапка из красного кирпича. Ну, все ясно, немцы здесь...

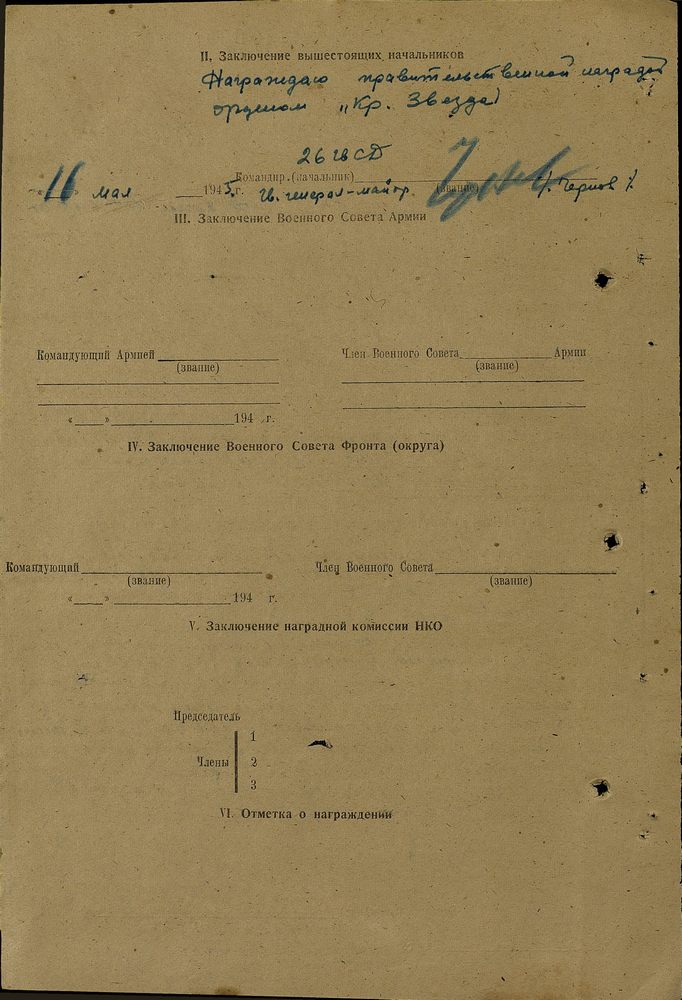

А с нами был еще полковник один, представитель от армии, он выполнял роль проверяющего. И вот он подошел: «Кто давал команду открыть огонь?». Командир полка Шелковый стоит тут же. Я смотрю на него и отвечаю: «Я!» Полковник говорит: «Молодец! Представить к награде!». Написали документы на награждение орденом Красного Знамени, а потом сказали, что не положено, мол, солдатам и сержантам такой орден не дают, поэтому дали мне Красную Звезду. Досталась награда пониже. На фронте в основном бывало так: сначала представляют к награде повыше, а потом сбавляют, что-то пониже дают.

А те немцы в доте потом вскоре сдались. Оказалось, что они ждали подхода своих транспортных кораблей для эвакуации в основную часть Германии, но наши не дали этим кораблям прорваться. Сдавались они нам очень организованно – вышли из дота наверх, построились, и во главе со своими офицерами колонной пошли в плен. Между прочим, тот дот был самой настоящей подземной крепостью в несколько этажей – там был и арсенал, и склады, где хранились сыры, вина и многое другое продовольствие.

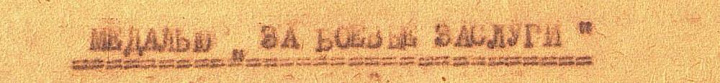

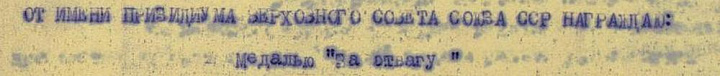

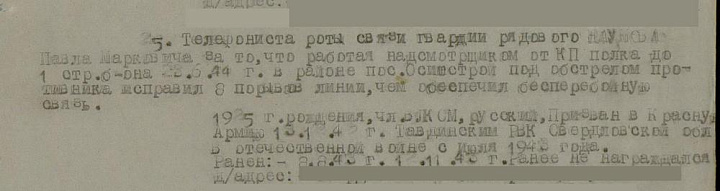

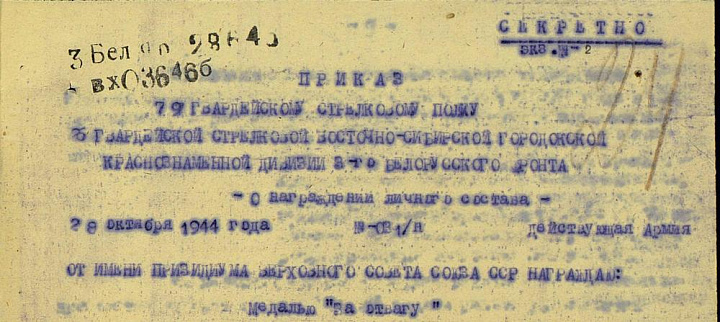

– У Вас более чем впечатляющее количество наград за войну: два ордена Красной Звезды, четыре медали «За отвагу», три медали «За боевые заслуги», медали «За оборону Москвы» и «За взятие Кенигсберга». Как награждали – за какие-то конкретные вещи или «по совокупности»?

– Про один эпизод я тебе только что рассказал. А было еще очень много других эпизодов. Мне недавно позвонил мой хороший знакомый Саша Филь, историк, который написал книги о героях войны. Он поехал в Москву, в Подольский архив и нашел там мои наградные листы. И вот он звонил, обещал привезти их и показать мне. Будет интересно посмотреть, ведь я не знаю, за что именно получено большинство наград. А так будет немножко больше ясности.

Первая моя боевая награда была медаль «За отвагу», получил ее в 1943 году. Правда, перед этим я уже получил медаль «За оборону Москвы», но она считалась как юбилейная. А эту я получил летом 1943 года под Карачевом, в Брянской области. Там я подбил танк из противотанкового ружья и взял в плен немецкого танкиста.

В то время я был радистом у командира 3-го батальона третьего, и наш полк вел бои за железную дорогу, отрезок Брянск-Карачев. Задача была удержать вот этот участок железной дороги, чтобы к немцам не проезжали поезда. С одной стороны дороги был лес, а с другой – ржаное поле. Бои были тяжелейшие, немцы ходили в атаку по пять раз в день. И вот однажды по полю пошли на нас танки. А у нас там оборона была совсем редкая – где противотанковое ружье стоит, где сорокапятка. Танк подходит, а огневая точка молчит, не стреляет. Комбат говорит: «Ну-ка, Паша, давай быстро узнай, в чем дело, чего он не стреляет, уже танки подходят!» Я схватил автомат и побежал туда, в окопы, рожь разгребаю. А там танки идут, стрельба. Подбежал, смотрю – один убитый пэтээровец лежит, другой тяжелораненый, рядом ПТР перевернутый. Видно, танковый снаряд разорвался. Я раненого вытащил, а сам бегу к этому ружью. Хоть я ПТР и изучал, и видел, как его носят, но сам не стрелял. Ну, я его быстренько вытрусил, поставил на козлики, патроны были тут же. Первый раз выстрелил – как дал, меня метра на два отбросило отдачей. Я сразу понял, в чем дело. Немного вкопался в землю, уперся, и стал стрелять по танку, не целился куда-то точно, а бил по силуэту. После третьего выстрела танк задымился, из него выскочили два человека и побежали в мою сторону. Я схватил автомат, кричу: «Хенде хох!» И по ним очередь! Первый упал, а второй руки поднял, я ему говорю: «Ком!» А меня самого аж трясет от нервного напряжения! Подошел ко мне этот немец – молодой парень, танкист. Отвел его к комбату… Если я не ошибаюсь, чтобы получить медаль «За отвагу», нужно было уничтожить или один танк, или десять солдат противника. Так что тут я вроде как «перевыполнил норму» - и танк подбил, и убил одного, и еще одного взял в плен.

Еще одну медаль «За отвагу» мне дали за форсирование Немана возле города Алитуса в Литве. Там была артиллерийская дуэль наших с немцами, а мы под этот шумок навели переправу через реку.

– Какой был уровень потерь в полку, в дивизии?

– Потери были очень большие, особенно в 1941-42 годах и во время Курско-Орловской битвы. А в 1944-45 годах уже стало полегче.

– Какие потери были у связистов?

– Наши потери были меньше чем у пехоты, но тоже очень и очень значительные. Во-первых, у нас убило всех радистов и многих офицеров, работавших на радиостанциях – немцы моментально пеленговали и обстреливали наши радиостанции. Во-вторых, часто погибали телефонисты, потому что они постоянно бегали устранять разрывы, а там кто на мину наступит, кого снарядом убьет, кого немцы подстрелят. И все же некоторые наши связисты, начинавшие воевать в 1941-42 годах, дожили до конца войны, но таких в дивизии было всего несколько человек.

– Были ли у вас в полку случаи, когда связисты попадали в плен к немцам?

– Со мной был такой случай. Как-то раз, в Орловской области, пошли с другом, Сашей Кузнецовым, за аккумулятором, а потом зашли в овраг, видим – лещина растет. Поели этой лещины, да еще решили и с собой набрать, отнести солдатам. Лазили-лазили по оврагу, вылазим наверх, а там уже немцы с автоматами стоят на верху: «Хенде хох! Ком!». Показывают нам – подходи сюда, бросай оружие. Ну что ж делать, мы бросили автоматы, подошли к ним. Немцев было двое, один такой здоровый, рыжий, а второй молодой. И тут около них куча алюминиевых гильз от сигнальных ракет и пулемет крупнокалиберный стоит. Это была их боевая точка, мы сами пришли к ним. Тут мы, как говорится, слегка описались, неизвестно, что же дальше будет. А немец достает из кармана шомпол, у них были шомпола в виде цепочки из металлических бусинок, а на конце кольцо. Связали нам руки этим шомполом и куда-то повели. А наши артиллеристы заметили в бинокль, что тут что-то непонятное происходит, и открыли огонь. Мы сначала залегли, а потом немцы побежали вперед и даже не оглядывались. Мы с Сашей в сторону, там было гречишное поле, потом побежали назад к оврагу и кубарем скатились туда. Развязали друг другу руки, нашли свои автоматы и вернулись в часть, доложили, как было дело. Ну, нас там обматерили как следует, на том все и кончилось.

– Позвольте задать вопрос о ранениях. Сколько раз Вы были ранены?

– Три раза. Первый раз в июне 1943 года, во время Курско-Орловской битвы. Я сидел в окопе, и тут начался артобстрел. Ко мне в окопчик заскочил еще один наш связист, сержант Горбачев, и так меня придавил, что мне стало нечем дышать. Я стал вылазить из окопа, немного выпрямился, и тут на бруствер упал снаряд, и мне в поясницу попали осколки – три штуки, где-то по сантиметру в длину. Там они и сидят до сих пор, где-то в мягких тканях возле позвоночника и возле почек. Эти осколки не стали вытаскивать в медсанбате, потому что там центральная нервная система, какое-то сплетение нервов, потому их и оставили.

Второй раз я был ранен в ноги в Карачеве – тоже летом 1943 года, и тоже осколками снаряда. Там был уличный бой, каменная дорога, и я перебегал эту дорогу, а снаряд упал и мне в обе ноги, в мышцы, попали осколки, потом их вытащили.

Еще у меня было тяжелое ранение в голову – поздней осенью 1943 года, в Белоруссии. Хорошо еще, что осколок шлепнул плашмя.

– А каски Вы не носили? Многие участники войны говорят, что на фронте выбрасывали каски.

– Каски мы носили. Некоторые, конечно, их выбрасывали, но я в основном носил. Между прочим, в каске было хорошо спать – земля же сырая. Голову в каску положишь и спишь, а каска внутри мягкая – там же внутри подушечки из ткани.

– Приходилось ли участвовать в рукопашном бою?

– Однажды я убил немецкого связиста… В одном из боев мы были приданы штрафному батальону, обеспечивали связь командира штрафбата с командиром полка. Пошли в атаку – идет комбат с пистолетом и ракетницей, и мы вдвоем с радиостанцией, а солдаты в атаку идти не хотят, сидят где-то сзади. Прошли мы вперед, и во вражеских окопах нашли человек пятнадцать спящих немцев, укрытых одеялами. Подняли их, забрали оружие, комбат показывает немцам в сторону наших позиций: «Идите туда!» Они и пошли помаленьку, а комбат побежал перед ними, поднял из окопов своих штрафников, и те пошли навстречу этим пленным немцам. Штрафники идут, что-то горланят, – бандиты самые настоящие, уголовники. Увидели этих пленных и расстреляли их всех.

А потом началось… Немцы открыли сильный огонь, появились их самолеты, и наш батальон пошел в наступление. Комбат пошел вперед, мы залегли, и рядом снаряд как бухнул, а радиостанция у меня была на спине. Ударило так, что осколок прошел сквозь нее. Я говорю: «Капитан, станция разбита!», а в ответ: «Идите к е..ной матери, вы мне не нужны!». Пока была радиостанция, мы успели передать в полк, что начался бой. Стали идти назад, а вокруг ржаные поля. Идем по этой ржи, смотрим: красный провод протянут, немецкий. Помаленьку подходим: сидит немец-связист, разговаривает по телефону! Думаю: «Еб твою мать, что делать? Если мы его не убьем, то он нас убьет». Автоматы у нас с собой были, но стрелять-то нельзя, надо это по-тихому сделать. Я беру лопату, у меня была большая лопата, и его по голове раз! Разрубил голову… Конечно, чувство было тяжелое, вот так убить человека, но тут или ты его, или он тебя.

Еще мне однажды пришлось участвовать в танковом десанте. Весной 1944 года пробивались в Белоруссию, помню, что у нас было 35 танков с пехотой на броне. Зашли на немецкую территорию и напоролись на штаб дивизии генерала Траубе, а там у них для охраны штаба стояли 88-миллиметровые зенитные орудия. Немцы их развернули и по нам как врезали! Часть танков подбили, часть ушла, а танкодесантники остались. Там вокруг везде торфяные болота, и мы в эти болота зашли. Там же, в болотах, оказались и немцы из дивизии, которая только что прибыла из Бельгии, такие молодые ребята. Наши им кричат: «О, давай, ребята, пошли с нами!» Забрали человек 50 в плен. А на следующую ночь немцы быстренько собрались и драпанули, и мы уже стали их догонять. Я взял одного пленного немца, дал ему батареи от радиостанции, и он их тащил.

– Как Вы тогда относились к немцам? Была ли какая-то ненависть к врагу?

– Нет, не было ничего. Я как-то раз встретил нескольких человек в лесу под Минском. Там немцы попали в окружение, и многие их солдаты сидели в лесах – боялись партизан и вооруженных солдат, рассчитывали сдаться каким-нибудь медикам или тыловым частям, чтобы их не убили. Я тянул провод по лесу, а тут немец за деревом стоит. Увидел меня: «Камрад, камрад». Стал объяснять, что там другие сидят, ждут. Их было человек десять, оружие уже где-то побросали. Я говорю: «Сидите тут! Сейчас я позвоню, договорюсь, придет охрана, чтобы вас забрать». Они обрадовались: «Гут, гут!». Прислали нам двоих автоматчиков, забрали немцев и повели в штаб. Вот такие были случаи. Лично я относился к немецким солдатам как к обычным людям.

– Были ли в полку, в дивизии случаи расстрелов пленных немцев?

– Про штрафников я уже рассказал. А других случаев я не помню. Когда бои шли в Белоруссии, то расстреливали в Городке, там находился отдел СМЕРШ. Они там ловили и расстреливали шпионов, но нас их дело не касалось.

– Каковы были взаимоотношения с «органами»?

– У нас в полку смершевцем был капитан Сопин. А у меня был фотоаппарат, а фотографировать было запрещено, так же как и пользоваться приемниками. И Сопин забрал у меня фотоаппарат. Но вообще у меня с ним были нормальные отношения. А потом война закончилась, я приехал в Серпухов, где мы начинали наши боевые действия под Москвой, вдруг он подходит ко мне: «Здравствуй, Павел». Оказалось, что он уже уволился из органов, работает по гражданской специальности. Так что, «органы» у нас в полку не лютовали.

– Какое было отношение к политработникам, как они себя проявили?

– О, это брехуны. У нас был один еврей, ходил в кожанке. Бывало, вскакивает на машину: «Товарищи, наши красные соколы уже летают над Берлином, конец войны уже! Наша армия самая сильная в мире! Мы не будем с протянутой рукой просить у какого-то Черчилля или Рузвельта… Мы не упадем в грязь…». Такое молол! Мы ему кричали: «Давай слазь уже!»

– Люди каких национальностей у вас служили? Как обстояло дело с «национальным вопросом»?

– Никакого «национального вопроса» и межнациональных конфликтов у нас не было. Вот, например, были у нас узбеки. Они слабый народ, не воинственные, а как кролики подопытные. Но все равно я не припомню, чтоб их кто-то обижал. Евреи – это хитрые ребята, у нас их никто не любил. Одно время был у нас командир взвода, еврейчик, лейтенант – его нам прислали. И вот он все время боялся, что его убьют. Ребята смеются, ну солдаты есть солдаты, а он не спит ночью, глаза заспанные, загноились. Все время сидит и дрожит, а сержанты вместо него командуют. Мы не знали, что с ним делать, доложили командиру роты, а тот говорит: «Давай его в штаб дивизии отправим, пускай там разбираются. А нам другого пришлют!» Взяли и отправили, его где-то там приспособили писарем…

Вот казахи были хорошие ребята, крепкие вояки. Грузины у нас тоже были, армяне – они тоже хитроватые, «под евреев», но мы их быстро на место ставили. А остальные национальности – татар и других, никто не разбирал. Вообще на фронте мы жили дружно, как одна семья.

– Верили в Бога на фронте?

– Кто-то верил, а кто-то нет. Некоторые у нас даже молились. Лично я не верил в Бога, не молился, и даже не умел молиться. Однажды дали мне радиста по фамилии Богов, он был старше меня в два раза, ему уже было 40 с чем-то лет. И вот как-то раз в Западной Белоруссии был привал – покушали, легли, и я уснул, а ему говорю: «Ты смотри не проспи!» Я уснул и он уснул, а полк поднялся и ушел, а мы остались. Я проснулся: «Твою мать!» Начал бить его: «Что ты наделал, еб твою мать?!» А он крестится, на землю ложится, слушает в какую сторону лошади пошли. Меня зло берет – вокруг лес, а там в Западной Белоруссии тогда было полно польских националистов из Армии Крайовой. Поймают нас, головы оторвут и скажут, что так и было! Что делать, где-то переночевали, где-то прошли, не стали оставаться в лесу, вышли в какую-то деревню, нас местные в хаты не пускают: «Мы все больные, тут тиф везде! Идите туда-то и туда-то». Ну ладно, посидели возле какой-то бани, утром встали, пошли дальше искать свою часть, и нашли все-таки. И тогда я сказал: «Все, уберите этого деда, мне он не нужен!» И его куда-то перевели.

– Были ли у вашего полка какие-то столкновения с Армией Крайовой?

– Нет, с поляками столкновений не было, а вот с советскими партизанами мы встречались, они помогали нам при наступлении в Белоруссии.

– Какие были отношения с немецким населением?

– Нормально было. Когда мы зашли в Восточную Пруссию, то они у нас работали, были марки наши советские, магазины для них отдельные, они работали у нас на подсобных хозяйствах. Мололи хлеб, убирали, коров доили, в общем, выполняли всякую работу.

– То есть, Вы не замечали каких-либо преступлений против гражданского населения?

– В основном нет, только некоторые наши солдаты и офицеры занимались грабежами, хотя это было очень опасно, потому что за мародерство сразу судили, и легко можно было попасть под расстрел. Но чаще всего никаких эксцессов не происходило. Хотя немцам, конечно, было плохо – в Восточной Пруссии все было разбито, разграблено, местные немцы обнищали и часто были одеты в старое тряпье. Значительная часть населения при подходе Красной Армии ушла на запад, хотя и остались многие. Потом в Восточной Пруссии стали организовывать совхозы, для работы в которых привлекали местных немцев. А когда начали создавать ГДР, то приказали всех немцев вывезти туда, в Восточную Германию. Как они не хотели ехать! Не хотели бросать дома, землю – свою родину. Я хорошо помню, как их принудительно садили в вагоны – ой, жалко было людей! Плакали, хотели остаться, но их все равно вывезли. И остались одни только мы, военные одни, а вскоре начали прибывать наши поселенцы. Это были в основном колхозники из России – из тех мест, где прошла война. Смотреть на них было жалко, нищие погорельцы. Там в деревнях все было разбито, и их вербовали на выезд в Восточную Пруссию – мол, у вас там все будет и прочее. Кто-то из них потом вернулся назад, а многие остались и живут там до сих пор, в оторванной от остальной России Калининградской области, в которую надо ехать через Литву.

– Как Вы относились к Сталину и советской власти на фронте? Изменились ли ваши взгляды с тех пор?

– Это интересный вопрос. Во-первых, ты же сам понимаешь, что было при советской власти – нельзя было даже рот открыть против власти, против, например, какого-то министра. А если, не дай Бог, заденешь Сталина или Ленина, то все! Тебя сотрут в порошок! А во-вторых, если хочешь чего-то в жизни достичь, то вступай в партию – будешь человеком. А если не вступишь, то вряд ли чего-то большого в жизни достигнешь.

– Вы вступили в партию на фронте?

– Да, я был на фронте комсомольцем, а потом вступил в партию. А вышел я из партии в 1991 году, после развала Советского Союза. Вот видишь, партбилет до сих пор лежит.

На фронте мы, молодежь, верили в Сталина как в бога, хотя главная наша вера была все-таки в победу и в самих себя. А со временем у меня поменялось отношение и к Сталину, и к его методам ведения войны и управления государством. Я стал вспоминать о том, как он относился к нашим родителям, которые работали с утра до ночи, какие были страшные налоги, и как тяжело было тогда жить, а мы все кричали: «Ура, хорошо, да здравствует партия, да здравствует великий Ленин, великий учитель Сталин!» Многие вещи я разобрал «по косточкам», и оказалось, что далеко не все, во что мы верили, было правдой.

Главная сила Сталина была в том, что он был очень жестокий и держал в ежовых рукавицах всех, даже самого прославленного Жукова. Все боялись Сталина – вот и выиграли войну, а если б не Сталин, то я не представляю, что было бы. Вот это его, как говорится, «и минус, и плюс» – маршалы и генералы выполняли сталинские приказы беспрекословно.

– После войны Вы долгие годы служили в армии. Какова Ваша оценка боевых действий Красной Армии с точки зрения профессионального военного?

– Тактика у нас была никудышняя, это надо прямо сказать. У нас все надеялись «на ура» и большим числом людей, а у немцев этого не было и в других армиях, наверное, нет. Надо идти в разведку малым числом людей, идти какими-то обходными путями – применять совершенно другую тактику а, не просто «вперед» и «шире шаг». А подготовка офицерского состава? Я не раз видел, как какой-нибудь сопляк, лейтенант, командует солдатами – раз-два и их всех перебили. Да ты сначала подумай, куда ты их ведешь! А он недостаточно грамотный, тактики не знает, военной подготовки нет, вырос где-то в колхозе, училище кое-как поскорее закончил и все, уже имеет офицерское звание. Матом солдат обругал, и гонит их вперед – что, мол, с ними еще разговаривать. Послали людей вперед, а их перебили. Надо ценить людей и выбирать место для наступления, не атаковать в лоб, а пробовать самые разные варианты обходов, маневров, ловушек и так далее. Нужна выучка солдат, нужна физкультура – все это пригодится. Солдаты должны быть хитрее, умнее, должны уметь думать. Командир, например, прикажет мне биться лбом в стенку, чтобы выполнить боевую задачу. Я говорю ему: «Есть!». А сам думаю: «Хрена я буду стучать лбом! Я сделаю по-своему – обойду или обману противника, но задачу выполню». Вот такой должен быть солдат. Хитрость и инициативность у немецких солдат были в достаточном количестве, а нам этого очень не хватало.

– Как оцениваете боевые качества немецких солдат во время войны?

– На немецкую армию, как говорится, «надо ставить много плюсов». Это была армия подготовленная, укомплектованная, вооруженная до зубов, да еще и наше руководство это недопонимало. Немцы основательно готовились к войне, но не рассчитали, конечно. Сила у них была большая, но у нас тут морозы, большие снега выпали, поэтому они не смогли закончить войну быстро, как намечали. А еще я считаю, что нам в обороне сильно помогли огромные расстояния и бездорожье. У немцев техника не для этого была не приспособлена – у них же дома дороги асфальтовые или бетонные. А тут еще и страна наша огромная – как бы хорошо ты ни воевал, все равно не захватишь всю ее территорию. Вряд ли дойдешь даже, например, до Западной Сибири. Вот этими своими размерами страна и была непобедима.

– Кто командовал вашим полком?

– За 1942-44 годы сменилось много командиров полка, их имен и фамилий я сейчас уже не помню, а с марта 1944 года нашим полком командовал Сергей Епифанович Шелковый, гвардии майор (а потом гвардии подполковник), Герой Советского Союза. Шелковый был хорошим человеком, талантливым командиром и настоящим лидером по натуре. Я служил под его началом и после войны, у нас с ним были дружеские отношения. После службы в армии Шелковый вышел в запас и поселился в Подмосковье, долгие годы был председателем ветеранской организации нашего полка. В 1970-80-е годы мы с ним неоднократно встречались в Москве, на памятные даты. Сейчас Шелкового уже нет в живых, он был 1912 года рождения, умер в 1997 году.

Я вообще на фронте знал многих наших крупных военачальников – такая была особенность моей боевой работы. Например, не раз видел генерал-полковника Галицкого, командующего нашей 11-й гвардейской армией. А генерал армии Иван Данилович Черняховский лично ставил мне боевую задачу. Он вообще хороший мужик был, и молодой еще как для генерала армии – ему в 1945 году было всего 38 лет. На передний край Черняховский ходил в форме капитана, для маскировки. Когда он первый раз приехал к нам, то я еще удивился – что это за капитан ходит, и все его боятся? А потом сказали, что это сам командующий фронтом.

В октябре 44-го мы пытались взять штурмом Гумбиннен, и недалеко от города в окружение попали наши войска. Черняховский лично поставил мне задачу пройти в тыл немцев к нашим окруженным частям, которых немцы планировали уничтожить в ближайшие сутки. Нужно было найти одного генерала (если мне не изменяет память, командира 32-й дивизии) и дать радиосвязь, чтобы Черняховский назначил его командующим по выводу войск из окружения. Пошли выполнять задание вдвоем с Сашей Кузнецовым, отличный был парень, родом из Подмосковья. Радиостанцию несли с собой. Через передний край нас проводили автоматчики из дивизионной разведки. Как-то нам посчастливилось пройти к нашим без приключений, нашли этого генерала, наладили связь, а потом пошли на прорыв. Вышли из окружения на пятачок между реками Роминте и Писсой, а Гумбиннен тогда взять не удалось. Город пал только в январе 1945 года. А вскоре Черняховский погиб – взяли Гумбиннен, взяли Инстербург, и около какого-то городка юго-западнее Кенигсберга его убило осколками немецкого снаряда.

На фронте мне довелось познакомиться и с командующим 1-м Прибалтийским фронтом генералом армии Иваном Христофоровичем Баграмяном. Я считаю Баграмяна хорошим полководцем, потому он был одним из немногих сталинских генералов и маршалов, которые принимали взвешенные решения и не гнали войска слепо на убой. Из-за этого у Баграмяна были постоянные трения со Сталиным, который, как известно, требовал полного повиновения. Баграмяна спасло от репрессий только то, что маршалы Жуков и Рокоссовский были его старыми друзьями и могли замолвить за него слово. В 45-м, когда в Литве шли бои за Кальварию, Баграмян не выполнил приказа штурмовать город. Вместо этого он отдал приказ блокировать город, и окруженные немцы потом все равно сдались, при этом войска избежали ненужных потерь. Узнав о таком неповиновении, Сталин сказал Баграмяну: «Значит так, армянин, пока я жив, ты маршала не получишь!» И правда, звание маршала он получил только после смерти Сталина. А всю эту историю Баграмян рассказал мне лично, когда в 60-е годы я случайно встретил его на Рижском взморье – он отдыхал там с внуками.

– Как сложилась Ваша жизнь после войны?

– В 1945 году я поехал в отпуск домой, на Урал. Дома увидел страшную нищету и понял, что делать там нечего. А в армии я был на хорошем счету, поэтому остался в Прибалтике служить дальше. До 1951 года был старшим сержантом, а потом прапорщиком. Служил в городе Гусеве (бывший Гумбиннен) Калининградской области. В 1976 году я ушел в отставку в звании старшего прапорщика и переехал жить сюда, в Киев. Получил здесь квартиру, и, будучи отставником, работал в военкоматах и имел право ношения военной формы. Так что я в форме ходил все время, можно сказать, не снимал ее. Я и сейчас ее одеваю, когда куда-нибудь приглашают на праздники. Меня вместе с Героями Советского Союза неоднократно приглашали и в Верховную Раду, и еще во многие места.

– Как считаете, война сильно повлияла на Ваши привычки, характер, сознание? Ведь Вы же были еще очень молодым человеком.

– Армия дала мне все, научила жить, работать, служить – в общем, абсолютно всему в жизни. Без армии не знаю, где и кем бы я был и что делал. А так я был всеми уважаемый человек, у меня были льготы и они есть до сих пор – например, я ничего не плачу за квартиру, нахожусь на полном государственном обеспечении.

Ну, и конечно, мой характер тоже изменился – стал более жестким. Ведь и во время, и после войны в армии случались такие конфликты, что ни в чью правоту нельзя было верить. Подошло время, и я почувствовал что устал, что из армии надо уходить, пока еще кондрашка не хватила.

– Часто вспоминаете войну?

– Часто, хотя сейчас голова уже многого не помнит… И сны про войну мне снятся до сих пор. Конечно, в таком возрасте уже все притупилось, но, как видишь, кое-что я все-таки смог рассказать. А всего, что пришлось пережить на той проклятой войне, я рассказать не могу, да, честно говоря, и не имею особого желания…

Это была очень и очень тяжелая, страшная война, в которой истребили невиданные количества людей – как военных, так и гражданских. И поэтому, Леша, я никому не пожелаю пройти то, что прошли мы.

| Интервью и лит.обработка: | А. Ивашин |