Родился я 30 мая 1926-го года в деревне Пурово Волховского района Ленинградской области (это в 106 километрах от Ленинграда). Отец мой, Антипов Павел Егорович, и мать, Аниса Никитична (в девичестве Тимофеева), работали в колхозе.

Деревня наша была небольшой: всего лишь двадцать пять дворов. Поэтому-то у нас в школе было только три начальных класса. И, что самое интересное, все мы занимались в одной комнате: три парты – первый класс, три парты – второй класс и три парты – третий. Причем преподавала одна учительница на все эти девять парт: одним объясняет новый материал, другие в это время задания выполняют. Сами понимаете, какая это была учёба. Естественно, мы могли усвоить лишь самые азы. А чтобы продолжить учёбу, надо было отправляться в соседнюю деревню Чаплино.

Как нас туда пристраивали. Сначала родители обращались в чаплинский сельсовет, и, получив «добро», дети продолжали образование. Но деревня-то эта была в десяти километрах от нас – каждый день пешком не находишься в школу. Обычно делали так: родители ученика искали в Чаплино знакомых или дальних родственников и договаривались с ними, чтобы он жил у них во время учёбы. Помню, возьмём мы из дома продуктов на неделю и отправляемся в понедельник в Чаплино, а в субботу, как заканчиваются занятия, так уже спешим домой, в свои сёла. После выходных – снова в путь. Идти приходилось через лес, через болота. За спинами у нас болтались скудные котомки, картофельные калитки, как мы их называли (от слова «калитá» – сумка по-древнерусски). Дело в том, что почти ничего другого, кроме картошки и продуктов на основе картофеля, мы взять не могли. В довоенные годы бедно жилось в деревне: у всех же родители колхозники. А в колхозе за что работали? Не за деньги – за «галочки» трудодней, по их количеству потом выдавали зерно и картофель, но очень скудно. На семью тех продуктов, конечно, не хватало.

Спасало немного только наше «приусадебное» хозяйство: на своём огороде мы выращивали тоже в основном картофель. Здесь многое на наших детских плечах лежало, у родителей в колхозе работы хватало. Ещё мы корову держали, а когда бывали неплохие урожаи картошки, так её хватало, чтобы и поросёнка некоторое время откармливать. А вот чтобы купить хотя бы хлеба или сахара, тут уже очень постараться приходилось. В колхозе ведь ни копейки не давали. Не случайно острословы расшифровывали ВКП(б) – второе крепостное право (большевиков). У колхозников ни паспорта, ни трудовой книжки – никаких документов не было. Как вспоминаю, даже удивительно, как так можно было.

И вот, жили. Хлеб, так или иначе, был нужен, без него ведь не поешь толком. И где его взять? Матери печь самой было некогда за колхозными делами, да и не из чего: за трудодень в лучшем случае выдавали грамм сто – двести ржи или пшеницы. Не особо из этого хлеб испечёшь, тем более что семьи в деревнях в ту пору были большими. Поэтому отправлялись мы «на заработки». Соберём урожай картофеля и прикидываем, сколько надо на еду оставить и скотине, а остальное несём на рынок. Естественно, в селе продать было некому: все в одинаковом положении. Приходилось отправляться торговать в Ленинград. В основном ездили мы, дети. Деревня наша находилась прямо на железной дороге, но в таком небольшом населённом пункте электрички остановки не делали. Приходилось идти до соседней станции: либо до Пупышева шесть километров по шпалам, либо до Нового быта пять.

Бывало, наложишь мешок картошки, а по углам прихватишь верёвкой по картошине сквозь холщёвую ткань, потом потуже перетянешь верх мешка – получался эдакий рюкзак весом от тридцати до сорока килограмм. Взвалишь его себе на спину и отправляешься на станцию. Затем ещё на пригородном поезде до Ленинграда едешь. А там приехал на рынок – продавай картошку. Продашь, купишь сахара, а может, ещё и подсолнечного масла, если денег хватит. Но в первую очередь мы брали хлеб. Обыкновенный, ржаной, белого хлеба мы вообще не видели, можно сказать… Это уже как роскошь было: белый хлеб или булка какая, только если в праздник. Район-то северный у нас, теплолюбивые зерновые плохо растут.

Одна радость, недалеко от нашего села болото простиралось, куда мы часто ходили за ягодами. Чаще всего хорошим сбором нас радовала северная ягода морошка (что удивительно, она у нас росла!). Было полно и других ягод: клюквы, черники, голубики… Грибы для засолки также были хорошим подспорьем для нашего стола. Если удавалось набрать их много, так ещё и на рынок можно было отвезти. От природы мы видели больше помощи, чем от колхоза. На последний просто не приходилось рассчитывать.

Так мы и жили. До поздней осени трудились, грибы и ягоды собирали. Передохнуть можно было только зимой. Тут уж колхоз расщедривался: иногда даже и лошадь давал, чтобы отвести нас в Чаплино в понедельник на первый урок. Так и ездили мы на дровнях. А в субботу обратно домой – уже пешком, по хрустящему снегу.

Получилось в итоге, что с четвёртого по шестой класс я жил у знакомых и в учебное время лишь полтора дня бывал дома. Но учиться я любил, даже шестой класс закончил с отличием. Благодаря этому и состоялось моё первое знакомство с Ленинградом. Я и ещё четверо моих одноклассников, тоже отличников, были награждены за успеваемость бесплатной поездкой в Ленинград. Почти на неделю нас разместили в каком-то общежитии. За это время мы побывали в Эрмитаже, в Исаакиевском соборе и много где ещё. С интересом слушали экскурсовода. Конечно, город произвёл на меня сильное впечатление, я его полюбил.

К тому времени в семье нашей было пятеро детей. Отец понимал, что труд в колхозе ничего хорошего не принесёт, и подался на заработки в Ленинград. Там он устроился извозчиком. До войны автотранспорта мало было даже в крупных городах, и самым ходовым средством передвижения была лошадь. Отец был прикреплён к одному из предприятий и на телеге перевозил рулоны бумаги и огромные катушки ниток для производственных нужд. Поселился он в Выборгском районе, на окраине Ленинграда. То место тогда называлось: Лесное. Там стояли только деревянные дома, рядом с которыми зеленел редкий лес. Наверное, отсюда пошло и название.

Отец снимал квартиру по адресу Приютская, дом 10. Обустроился он там немного и, чтобы матери было легче с нами, решил меня забрать к себе. Мне поначалу там было непривычно, но отец убеждал: «Год проучишься, а на лето в деревню поедешь». На том и порешили.

Соответственно, в седьмой класс я отправился уже в 101-ю Ленинградскую школу. Это был последний довоенный учебный год. Седьмой класс я окончил с хорошими оценками, а на лето, как и обещал отец, отправился в родную деревню. Вдалеке от города и больших населённых пунктов мы даже не думали о возможности войны, казалось бы, ничто её не предвещало… И вдруг радио донесло трагичную новость. Причём тогда ещё не в каждом доме было радио, а только в деревенском клубе. Что интересно, «красным уголком» обычно называли место в избе, где стояли иконы, и так в шутку мы называли угол в клубе, где находилось радио.

И вот, с непонимающими лицами мы все уставились тогда в этот красный уголок, словно могли что-то увидеть, а не только услышать. После сообщения о начале войны мать меня тут же отправился к отцу в Ленинград. В первые дни ещё была надежда, что враг будет скоро разбит. Не верилось, что война может затянуться. Ещё бы, ведь совсем недавно все песни патриотические пели, которые по радио передавали. Как сейчас помню пару строк: «Мы войны не хотим, мы себя защитим». Мы думали, что наша страна во всеоружии, и уж раз война началась, то продлится она недолго. У меня как набат звучали в голове песенные слова: «Чужой земли мы не хотим не пяди, но и своей вершка не отдадим!»

А получилось гораздо сложнее. Я прибыл в Ленинград восьмого сентября, но вскоре отцу стало ясно, что над городом сгущаются тучи. Он решил отправить меня назад, к родным в Пурово. Мне для этого нужно было ехать по линии железной дороги, которая Ленинград и Мурманск связывает. Но пока мы с отцом собирались, немцы высадили десант на станции Мга и перекрыли пути. Так я остался в городе. Началась моя жизнь в блокадном Ленинграде.

В домоуправлении меня сразу поставили на учёт и через несколько дней направили на подготовку оборонительных сооружений: рытьё окопов, траншей… Тот район, где мы жили с отцом, в то время был окраиной, и можно было пешком дойти до подступов к городу, где мы и рыли окопы. При этом в 101-й школе продолжалась учёба (правда, уже не все на неё ходили). Бывало, отучимся первую половину дня, а потом уже отправляемся оборонительные сооружения подготавливать. Трудились все: и мальчишки, и девчонки. Взрослых парней с нами практически не было: их всех в армию призвали.

А когда авианалёты начались, тут нас, школьников, обучили и с «зажигалками» бороться. Начались дежурства на крышах. Как ни страшно, что бомбёжка, а надо на посту быть, чтобы не случилось пожара. На крышах стояли бочки с водой, ящик с песком, и мы туда специальными щипцами зажигательные бомбы кидали, чтобы они вреда не причинили. Правда, мне самому всего пару таких бомб за мои дежурства потушить пришлось.

Между тем вводились строгие нормы получения хлеба. Отца по состоянию здоровья в армию не взяли, он остался в блокадном городе работать на своём предприятии. Как рабочий, он получал 250 грамм хлеба и 125 выдавали ему на меня. А поскольку он работал извозчиком на одной из фабрик, ему выдавали также овёс на кормление лошади. Кое-что он отсыпал и относил домой. Кроме того, какое-то время вдвоём с отцом мы «тянули» на запасах, привезённых из деревни. Но голод надвигался неотступно, он был даже страшнее воздушных налётов.

– А какой из авианалётов вам больше всего запомнился?

– Наверное, первый. Поначалу было очень жутко. Постепенно привыкли. Начиная с октября 1941-го, это ведь повторялось почти каждый день. Сначала вздрагивали, как услышим вой сирены, но потом появилось безразличие. Иногда снаряды разрывались совсем рядом с нашим домом, начинали дрожать стены. Но, по счастью, нашу окраину так усердно не бомбили: ни производства, ни фабрик рядом не было.

В самом городе ленинградцы пытались уберечь свои любимые памятники. Помню, Аничков мост на Невском проспекте (неподалёку дворец пионеров тогда находился). Там были памятники со всадниками, один из них представлял собой скульптуру, где всадник под уздцы держит лошадь. Все эти памятники были сняты и зарыты в землю почти сразу, как только началась война.

Насчёт остальных памятников мне трудно сказать: я мало прогуливался по городу, тем более после начала бомбёжек и артобстрелов. Тогда все старались как можно реже покидать свои жилища. Взрослые в основном только от дома до работы и обратно ходили, все старались экономить силы. Единственное, помню, что памятник Суворову на Марсовом поле был оставлен, как символ того, что город мы не сдадим.

– Но ведь были и те, кто хотел сдать город. Вы слышали о деятельности шпионов?

– Да. Постоянно шла информация и от взрослых, и по радио, и в листовках, чтобы мы не теряли бдительности. В домоуправлениях даже дежурства распределяли. Проводили сначала небольшое собрание и рассказывали нам, как можно распознать шпионов и какие люди должны вызывать подозрение. Тут ведь всё просто было. Как немецкой авиации лучше указать объект для бомбардировки? Конечно же, с помощью ракетниц или ярких световых лучей. Нам объясняли, что шпионы будут стоять рядом с каким-либо заводом или другим важным оборонительным сооружением и подавать ракетой или фонариком сигналы. От нас требовалось тут же сообщить управдому и при этом самим остаться незамеченными, чтобы не спугнуть немецкого лазутчика. Однако за время своих дежурств я никого такого не замечал.

– Приближение первой блокадной зимы ощущалось?

– Не то слово. Как я уже говорил, с продовольствием стало значительно хуже ещё в октябре. А что такое голод, в полной мере нам с отцом довелось познать уже в декабре. Не помню, чтобы мы ели что-либо необычное, вроде столярного клея. Скорее всего, ничего такого у нас просто не было. Мы сидели на одном скудном пайке, том хлебе, что выдавали по карточкам. К голоду добавлялся и холод, все топились печами-«буржуйками». К нам на окраину всё чаще стали заглядывать люди из центра города: дома-то деревянные, их тоже можно было разбирать на дрова. Позднее их и разобрали.

К декабрю сорок первого отец совсем ослаб и, не дожив до Нового года, умер от истощения. На одном хлебе долго не проживёшь, а он ещё и мне старался побольше отдать. Как я переживал его смерть? Бомбёжки, голод и холод сделали своё дело: во всех нас жило тогда какое-то страшное безразличие, апатия ко всему, что происходит вокруг. От смерти отца я не ощутил того горя, которое бы почувствовал в мирной жизни. В тот момент, наверное, и полное осознание того, что случилось, ко мне не пришло. Была только растерянность: что делать? Однако о случившемся сообщили на работу отца, его сослуживцы тут же пришли. Благодаря ним, отец миновал братской могилы и похоронен на Волковском кладбище, куда и сейчас я могу приехать.

Впрочем, тогда стояли другие вопросы. Я не знал, как мне жить дальше. По счастью, меня забрала к себе тётя, мамина сестра Лина Никитична Тимофеева, которая жила на улице Плеханова, дом 11, квартира 10. Это было недалеко от Казанского собора. Моя тётушка работала курьером в финансовом институте, то есть носила корреспонденцию из одного учебного заведения в другое. Была она одинока. Жилось мне с тётей немного легче, чем с отцом. Она была очень верующей в Бога и отдавала мне изрядную часть своего пайка, говоря, что, с Божьей помощью, не ощущает голода. Возможно, это и действительно было так, потому что верила моя тётя с невероятной силой.

Между тем война окончательно заполнила нашу жизнь. Участились авианалёты, но если сначала мы постоянно бегали от них в подвал, то теперь это уже казалось чем-то излишним, на уровне суеверия. Появлялось безразличие абсолютно ко всему. Иногда вдруг мелькали в мыслях воспоминания о том, как всё начиналось, о тех песнях, которые пелись в начале войны со строками: «Чужой земли мы не хотим не пяди, но и своей вершка не отдадим». Однако уже не было сил осмыслить, почему так быстро враги подошли к Ленинграду.

Каждый новый день был новым витком борьбы за жизнь. Видя, что становится всё тяжелей и тяжелей, тётушка решила отправить меня к моим родным в деревню. Она откуда-то знала, что Пурово не занято немцами. И вот, Лина Никитична смогла найти какую-то организацию, которая эвакуировала своих сотрудников и договорилась, чтобы меня тоже переправили из Ленинграда. Сама она осталась и пережила в городе все дни блокады, говорила: «Раз Бог определил мне быть здесь в такое время, то только здесь я и выживу!»

А мне Лина Никитична собрала скудный скарб и, приведя меня на эвакопункт, указала на незнакомых мне людей: «Поедешь вместе с ними. Они отвезут тебя домой, к матери!»

И вот, в феврале 1942-го вместе с этими людьми я был эвакуирован через Ладогу. По пути моё безразличие немного рассеивалось: я понимал, что, возможно, скоро увижу мою деревню, где я жил, а ещё увижу мать и сестёр. Только мысль об этом подавляла страх, который закрадывался иногда внутри. Переправа была весьма опасной. Представьте, февраль, ночь, замёрзшее озеро и медленно движущиеся почти без света грузовики. Было жутко и холодно, но уверенность, что скоро всё это закончится, вселяла силы. Мы благополучно минули ледяную дорогу и оказались возле железнодорожных путей. Эвакуировавшихся посадили на проходящий поезд. И я уже двигался в сторону родного дома, в деревню Пурово.

– Какой предстала перед вами деревня?

– Полумёртвой, немноголюдной. На улицах не было столько людей, как в довоенную пору. Но после Ленинграда это меня уже не удивило. Мать и сёстры, увидев меня, очень обрадовались, что я живой, что со мной всё в порядке. Узнав об отце, мать, конечно, плакала. Но это было не то горе, что в мирной жизни. Тогда, действительно, всё по-другому воспринималось. Полное осознание пришло уже после войны.

Меня, вернувшегося из блокадного города, как могли, пытались откормить. Однако откармливать было практически нечем: даже запасы картошки оказались скудными. Впрочем, после Ленинграда мне и это показалось сытной пищей.

В сельсовете, как только узнали, что я вернулся домой, тут же меня мобилизовали как допризывника. В Пурове было ещё несколько ребят допризывного возраста, и нас направили на заготовку дров для блокадного Ленинграда. Каждый из нас был обязан заготовить за зимний период 800(!) кубометров дров. А ведь как раз были февральские морозы, доходившие до сорока градусов, самая лютая зима! Но выполнять норму надо, никуда не денешься. На заготовку дров мобилизовали не только нас, допризывников, но и остальных жителей деревни. И вот, мы с мамашей вдвоем возьмём пилу двуручную, идём в лес. Снега там навалило, наверное, по пояс. Соответственно, пока пробьешься к дереву, утопчешь снег вокруг него. А потом надо было свалить дерево, причём пень от корня должен был оставаться не более десяти сантиметров.

Того, кто руководил заготовкой дров, в деревне на старый манер называли «десятником». Он мог и заартачиться, не принять работу, если пенёк выше. Тогда впустую проработал, никакой тебе оплаты. Поэтому снег тщательно утаптывать приходилось, да ещё и деревья требовалось валить строго в одну сторону. Непростая работа была, да и опасная: того и гляди, что ствол на тебя рухнет. Одна радость, тут же было организовано питание. В огромном котле, который обычно в бане для нагрева воды используют, варили похлёбку из ржаной муки, которой до войны обычно свиней кормили. А тут и люди её ели. Если выполнишь норму, заготовишь на двоих с напарником шесть кубометров дров за день с восьми утра до шести вечера, то, кроме похлёбки, выдавали ещё 800 граммов хлеба. Это было основным стимулом для работы. А похлёбки-то много не съешь – свинячий корм.

Ох, а как мы летом работали! Как рассвело, так и до темна, пока не перестанешь разбираться, где пилить, а где нет. Но люди тогда были другой закалки. Выдержали, хотя и были истощены, а зачастую ещё и по возрасту малолетки. Мои младшие сестра с братом также работали, но только на железной дороге. Они расчищали пути от стыка до стыка – это была их норма для того, чтобы получить 800 грамм хлеба.

В перерывах между лесозаготовками мать ещё успевала трудиться в колхозе. От этого её никто не освобождал. От неё требовалось ухаживать за коровами, за лошадями: подносить им корм, мыть их и прочие работы выполнять. А уж как зима наступала, тут опять самое главное – лес.

– Близость врага как-нибудь отражалась на жизни вашей деревни?

– Конечно. Если говорить о конкретных вещах, то те же авианалёты не были редкостью. У фашистов была цель: прорваться к железной дороге. Перерезав железнодорожные пути сообщения, они могли бы сделать ещё одно кольцо блокады и соединиться с финнами. Скажем, до нашей деревни они пять километров не дошли. И как ожесточённо и упорно они сбрасывали бомбы на железную дорогу!

Мне особенно запомнился налёт лета 1942-го года. Тогда фашисты разбомбили состав, бомбы сыпались градом, а цистерну с керосином «Мессершмидт» из пулемета расстрелял. Но, видимо, не было у него трассирующих пуль, и цистерна не загорелась, а разлилась по железнодорожному полотну. После бомбёжки все наши жители отправились собирать керосин: у кого какая посуда была, всю заполнили, всё-таки нужная в хозяйстве вещь.

Но что немцы. 1942-й год преподнёс нам сюрпризы и со стороны правительства. В деревне у каждого жителя была корова. А «сверху» издали указ, что положено не более одной коровы на четыре семьи, а всех остальных изъяли «безвозмездно», как тогда выражались. В результате доили одну корову по очереди четыре семьи. Как подходила наша очередь, так моя сестра Настя надаивала молока, брала его и шла на станцию, где останавливались проходящие поезда. Ехавшим в них солдатам и офицерам она меняла молоко на хлеб. Так и крутились, тем и жили.

Счастливые случаи иногда выручали. Как-то раз в 1942-м неподалёку от нас немцы потопили баржу в Ладожском озере. На этой барже было много пшенных консервов. А баржа как раз утонула недалеко от берега, на мелководье. В нашей деревне, как узнали об этом, так сразу все отправились туда и набрали банок с пшёнкой. Помню, на банках тех, на этикетках, была надпись: «Подкрепляйся кашей пшенной, а врага корми стальной!» И действительно, я и мои ровесники потом ещё успели подбросить фрицам стальной каши.

Но не буду забегать вперёд. Летом 1942-го я работал в колхозе, научился пахать, косить. Потом зимой снова заготавливал дрова. Весной на своих участках все сажали картошку, точнее даже не картошку, а картофельные очистки (главное, чтобы в них хоть один глазок был). Помню, начал я пахать поле, за мной была лошадь закреплена и плуг. Прохожу бороздки, вдруг смотрю: картофелина выскочила, одна, другая. Тогда я останавливаю лошадь и кричу сестре: «Настя, бери ведро скорей! Подбирай!» Хоть эти несколько картофелин на еду пошли. А очистки мы посадили, и, что удивительно, выросла картошка!

Летом 1943-го я снова в колхозе трудился. Так что успел порядка трёхсот трудодней заработать. Тем временем линия фронта продвигалась всё ближе к нам. Уже в июле 1943-го мы ждали, что немцы вот-вот нагрянут. Ох, и не поздоровилось бы нам тогда. Тем более что в нашем доме жили разведчики. Как-то раз они просто пришли и сказали, что будут у нас жить. И что тут поделаешь? Разрешения у сельчан в таких случаях никто не спрашивал. Потом эти разведчики как-то раз вернулись и сказали, что всем жителям деревни лучше в лесу укрыться, могут крупные обстрелы начаться.

В это время как раз наш военный бронепоезд недалеко от деревни стоял и обстреливал немецкие позиции. Понятно, что и фашисты должны были начать стрелять в ответ. И все жители нашей деревни ушли в лес, где были уже готовы окопы, траншеи.

Окопы мы успели вырыть несколько раньше. Кто-то из колхозного руководства сказал, что они не помешают, если деревню будут обстреливать, и все согласились, поскольку видели, какая кругом обстановка. Рыли дружно, ещё и землянки соорудили. Довелось прожить нам в этих землянках около недели, потом просыпаемся, а выстрелов больше не слышно. Тишина, как на кладбище. Послали ребятишек сбегать в деревню и узнать, как там обстоят дела. До Пурова от нашего лесного укрытия было километра два. Прибегают они в деревню, а там никого нет. Словно вымерло всё или затаилось. Ни одного человека, ни одного солдата – никого. Значит, немцев оттеснили дальше. Мы вернулись из своих укрытий.

Что характерно, ничего съестного в домах не осталось. Это всё подчистили наши солдаты, защищавшие деревню. У кого картошка была припрятана, закопана, только она и осталась.

– Через некоторое время ваша деревенская жизнь закончилась, вас призвали…

– Именно так. В ноябре 1943-го мне вручили повестку в военкомат. Меня и ещё четверо ребят из моей деревни, которые были 1926-го года рождения, по призыву направили в армию. Добирались до призывного пункта мы пешком, то есть топали километров шесть до станции. Тут возник вопрос: на чём дальше ехать до Волховстроя. Смотрим, стоит паровоз без вагонов. Мы подошли к машинисту: «Довези нас до Волхова, в армию надо». – «Что ж, надо, так надо. Садитесь!»

А куда там было садиться, места не хватало. Хорошо, у него ещё была площадка, где уголь насыпан. Там ни крыши, ни навеса, только тендер. Мы и ехали прямо на этом тендере до города. Спрыгнули с паровоза и сразу в военкомат.

– Хотелось ли вам поскорее попасть на фронт?

– Нет, на том этапе уже не хотелось. Всё-таки это не 1941-й год с бодрыми песнями, тут в Ленинграде войну повидать успели, да ещё в родной деревне такая тяжёлая жизнь и работы много осталось, надо было матери и сёстрам помогать. Однако избежать фронта мы тоже не старались, трусами не были.

Пришли мы в военкомат, нас тут же призвали и направили на фронт: погрузили в теплушки и по временной железной дороге доставили на Финляндский вокзал в Ленинград. К тому времени как раз была прорвана (однако ещё не снята!) блокада и проложена до Ладожского озера временная железная дорога. Ехать в теплушках было тесно, но так и лучше: теплее. В пути, поскольку он был не особо долгим, нас не кормили. Места назначения мы не знали. А приехали, нас тут же направили пешком в Ново-Черкасские казармы, в 389-й запасной пехотный полк.

Замечу, казармы, в которых мы разместились, сохранились ещё с царских времён. Там выдали нам обмундирование: шинели солдатские, телогрейки. Спали мы на двухъярусных нарах: вместо одеяла – шинель, под голову – вещмешок. Дисциплина была строгая, самыми большими начальниками для нас были командир отделения и старшина. Все занятия в основном проводились в полевых условиях. Изучали мы тактику боя, огневую подготовку, метание гранат, отрывку окопов, траншей, – всё, что необходимо для пехоты.

Нам и оружие сразу же выдали – винтовки образца 1891-го года. На стрельбищах я все нормативы всегда выполнял на «отлично». Винтовка была мне знакома. Всё-таки наша деревня была прифронтовой зоной, поэтому у многих было какое-то оружие. В нашем доме тоже в углу стояла винтовка. Молодость есть молодость, и мы пацанами ходили в лес пострелять. Правда, никакой живности так ни разу и не удавалось подстрелить на прокорм, но навыки были.

Однако немало оказалось и важных вещей, которым мы научились только в армии. Например, как пользоваться гранатой. Ещё в деревне мы как-то с братом двоюродным нашли гранату. Он чеку возьми и выдерни, а сам не успел бросить её как надо. Взорвалась у него в руке, руку оторвало. Его из-за этого в армию потом не взяли. Вот такой горький опыт был общения с оружием. А здесь нас уже всему обучили по науке.

Занятия длились с ноября по февраль 1944-го года. В феврале наш призыв 1926-го года рождения перевели в село Токсово под Ленинградом. Разместили нас повзводно в землянках. Все занятия, так же, как в Ленинграде, проходили в полевых условиях.

– Питание в армии было получше, чем на гражданке?

– Кормили более или менее нормально. Сами по себе нормы не сказать, чтобы большие были, но хватало, чтобы не ощущать сильный голод. В свободное от учений время мы в основном спали. Столько-то и было свободного времени, что приходили в казармы и сразу спать. Там хоть всегда тепло было. Разнообразие в солдатскую жизнь вносили письма, которые слали из дома. И как-то тётушка моя (та самая, у которой я жил в блокаду) узнала, что я в армии. Наша семья после прорыва блокады с ней регулярно переписывалась, мать постоянно из дома писала ей. Видимо, и про службу мою она ей написала. Тётя Лина приехала, разыскала меня, даже гостинец передала: «Рису тебе грамм сто привезла», – сказала она и протянула мешочек.

Я потом на улице на костре отварил и съел с огромным с удовольствием.

– Когда вы попали на фронт?

– Попал я на фронт в августе 1944-го года. Наш 389-й запасной пехотный полк направили на реку Нарву, остров Перемяскули. Как прибыли туда, меня сразу спросили: «Будешь пулеметчиком?» – «Буду».

Мне выдали РПД (ручной пулемет Дегтярёва на двух сошках). Вес его был около восьми килограмм, в нём был круглый диск на 47 патронов, 7/62 диаметр ствола. И если у того же пулемёта «Максим» было охлаждение водяное (в кожух наливалась вода для охлаждения), то у РПД охлаждение было воздушным. То есть, когда мне приходилось стрелять, он нагревался, что чуть ли не красный становился. Даже пули плавились! Это был громадный недостаток этого пулемёта. И сам для хоть какого-то охлаждения воду не будешь носить: у нас-то ведь вещмешок за плечами килограмм девять. Однако приладились мы к этим пулемётам, даже ожогов не было ни у кого: приклад-то деревянный. А по неопытности руки можно было сжечь, если не соблюдать меры предосторожности.

Остров Перемяскули, куда нас отправили, по сути был уже фронтом. Немцы находились на другом берегу Нарвы. Траншеи, в которых мы разместились, были вырыты, как следует, и, по сути, обжиты бойцами, которые там находились до нас. И, знаете, забавный случай там произошёл. Как-то, помню, иду по этим траншеям и вдруг вижу – навстречу мне идёт председатель нашего колхоза! Вот так встреча!

– Дядя Арсений, здравствуй!

– Здравствуй!

И всё. Он в одну сторону, я – в другую. Времени даже не было разговаривать. Да и не положено. Потом уже, когда после войны я в отпуск приезжал домой, мы всё вспоминали с ним. Надо ж такому случиться: встретились на фронте с председателем родного колхоза, а служили в разных частях даже.

И вскоре наступление началось. Немцы вынуждены были отступать, а мы следовали за ними. Но им-то легче было: они на машинах отступали. А мы – пехота. Про нас даже так говорили: «Что такое пехота? Сто километров прошёл – и ещё охота!» А приказ звучал примерно так: не оторваться, а наступать на пятки врага, если он отступает, а если он сопротивляется, значит бить его! И мы как-то раз прошли с вещмешками и пулемётами на плече километров под пятьдесят за сутки. Продвигались и днём, и ночью. Шли до тех пор, пока командир не прикажет: «Привал». Только привал, сразу ложишься, закрываешь глаза. Но не пройдёт и десяти минут, как тут же звучит:

– Встать!

А как тут встать, когда на ногах сплошь мозоли? В первый момент, пока чуть-чуть не разойдешься, нельзя ступить на ноги: очень больно. Но потом уже шагаешь, даже чуть ли не с песней…

После одного из привалов нас как-то построили и объявили:

– Передайте остальным, что за такой марш командир дивизии объявил вам благодарность! Вы совершили суворовский переход с полной выкладкой на пятьдесят километров.

Спустя какое-то время, даже не верилось, что это можно было реально сделать. Но факт остаётся фактом. Вся Прибалтика: Эстония, Латвия, Литва – всё пешком с боями было пройдено. Хорошо хоть, кормили в пути большей частью нормально (впрочем, иногда и голодно было). А наркомовскую норму каждый день выдавали. Правда, в основном не водки, а пятьдесят грамм спирта. Ещё курево выдавали – табак или махорку в маленьких жёлтых пачечках.

– Давайте всё-таки вернёмся немного назад. Каким вам запомнился первый бой?

– Первый бой состоялся у меня, когда мы были у Чудского озера. Один берег на тот момент был наш, а другой – вражеский. Расстояние между берегами небольшое, километров пять. Нас посадили на небольшой катер. И вот, мы уже приближаемся к острову, на который надо высаживаться. А у меня в голове всё вертится, что я плавать не умею, только прыгну в воду – и конец мне. И тут вдруг, действительно, раздаётся голос командира: «Выгружайся!» А катер наш ещё до берега не дошёл.

Что делать? Приказ надо выполнять. Я как прыгнул: вода по горло, а я к тому же небольшого роста. И тут как начался обстрел. Наши все рванули, побежали, благо, расстояние до берега было рукой подать. И я кое-как за ними. Хорошо, повезло, тут же наши самолёты «Ил-2» на помощь подоспели: спикировали и немножко приглушили немецкие огневые точки. Лётчики сначала на фрицев бомбы бросили, а потом ещё на бреющем полёте из пулемета обстреляли их позиции. Тут уж и мы сами, как на берег выбрались, открыли огонь по немцам. Даже гранаты довелось кидать. И фашисты отступили. После такого «крещения огнём», ощущения были смешанные. А тут по нам ещё из шестиствольных миномётов как дали! Даже мысль мелькнула: «Кто-то доживёт до конца войны, только не я». Вокруг раздавались постоянные взрывы снарядов, мин, тарахтенье обстрелов… Но мне повезло! В том бою даже ранений не было у меня, хотя и шинель была пробита.

– Наверное, после такого боя вам уже больше не было страшно?

– Ещё как было. Чуть позднее была ситуация, связанная с рытьём окопов. На западном берегу Литвы перед десантированием нашего полка на остров Эзель мы временно держали оборону и готовились довольно-таки основательно. Надо было разбить немецкую группировку. Замечу, очень многие немецкие формирования не желали капитулировать до самого конца войны, а некоторые даже и после. И вот, мы готовились, окопы рыли каждый на себя одного. Знаете, какое при этом было неприятное ощущение. Верно Рокоссовский вспоминает про такие моменты солдатской жизни: человеку, который находится в одиночку в окопе, очень трудно всё переносить. Это ведь очень на могилу смахивает. Но с нами никто не считался, отдали приказ: ты здесь роешь окоп, ты – там. А потом ты лежишь один, и только слышится, как снаряды и пулеметные очереди свищут, да шорохи вокруг. И ты даже толком обстановкой не владеешь, не знаешь, что тебя ждёт после того, как выйдешь из своего окопа. Вдруг останешься один в поле воином? Это по-настоящему страшно.

Ещё был момент, свидетельствовавший о жестокости и бескомпромиссности войны. Стоим в обороне, вдруг раздаётся команда:

– Оставить необходимые силы для обороны, а остальные вывести в лес!

До леса было недалеко – неполный километр. Привели нас на поляну, это было место военного трибунала. Нас выстроили и зачитали приговор одному из старшин. Близился уже конец войны, а он себе руку через буханку хлеба прострелил, и его разоблачили. С «самострелами» особо не разбирались – расстрелять и всё. Комендантом там был капитан. Он скомандовал приговорённому:

– Направо, шагом марш!

Старшина этот несчастный повернулся и идёт. В это время ему в затылок выстрелили… Дело, казалось бы, не новое на войне, но какой-то осадок в душе остался. Никто не пытался ни протестовать, ни возражать. Но тем не менее… А для дезертиров и самострелов даже яма была специально заготовлена: в общую могилу их складывали. А для чего на глазах у всей роты это делали? Для устрашения. Поначалу было какое-то противоречие внутри: с одной стороны, никакой жалости к этому человеку, а с другой – негодование, потому что человека расстреливают, не дав шанса ему реабилитировать себя дальше. Оказывали ли патриотический эффект такие показательные расстрелы? Трудно сказать. В нашем полку случаев дезертирства и подобной трусости ни разу не было. Даже не было такого, чтобы кто-то попал в штрафную роту. Вряд ли на это повлияли показательные расстрелы. Тем не менее, полевых судов более не припомню до конца своей службы.

Впрочем, однажды и меня самого угораздило чуть не попасть под трибунал. Конечно, я предателем не был, и дезертировать ни каким способом не пытался. Но случилось другое. Усталость постоянно была такая (на сон нам очень мало часов оставляли), что я не смог справиться с собой и прямо в стоячем положении, прислонившись к стене, уснул на посту. Командирами взводов у нас были лейтенанты Полторацкий и Колычев. Наш взводный Полторацкий был страшным педантом, всё требовал, чтобы делали как по уставу положено, без скидок на обстоятельства войны. Его мама одна воспитывала, он у неё был единственный сын, вот и не понимал, каково людям приходится. Бывало, идём после изнурительного перехода, он нам скомандует: «Запевай!», и, если поём плохо, то уже на месте назначения будет гонять, пока наше пение не начнёт его устраивать. А Колычев, что командовал в соседнем взводе, был совсем другим человеком. Простой парень такой, на него никто из ребят не жаловался. И мне страшно повезло, что именно Колычев застал меня спящим. Он только на плечо мне руку положил, и я проснулся, схватился за автомат. Конечно, поздно схватился, враг успел бы меня убить спящего, но мы ведь спали в тот период по два-три часа в сутки, организм не выдерживал. Лейтенант Колычев это понимал, не стал даже мне нотацию читать и никому не рассказал о происшедшем. А будь на его месте наш Полторацкий, не избежать бы мне трибунала, и уже в лучшем случае штрафбат бы мне светил, а в худшем и вообще расстрелять могли.

А вот ещё случай, от которого было очень не по себе. Произошёл он уже в 1945-м году. Финны к тому времени капитулировали, и у нас появились их самоходные баржи. Наш полк погрузили на эти баржи и десантом отправили на большой остров Эзель в Балтийском море. Я к тому времени служил уже в 381-м стрелковом полку 109-й Ленинградской Краснознаменной дивизии. За время плаванья я впервые узнал, что такое морская качка. В трюме не было даже скамеек: это ведь были грузовые суда, не предназначенные для перевозки людей. И, как назло, сильно штормило: тут у меня и тошнота, и рвота, и ноги, как ватные. Наверх поднимешься – вроде немного полегче. Но тут нашу баржу фашисты как начали обстреливать. Соответственно, на палубу уже не высунешься, везде пули летают. Вот и болтаешься, изнурённый морской болезнью, в полубреду на дне трюма. А если снаряд проходил близко к барже, то её так встряхивало, что мы в трюме аж друг на друга наваливались. И в любую минуту нас могли потопить. Конечно, такое на всю жизнь запомнилось.

Но, в принципе, я везучий. Мне почти не приходилось терять друзей на войне. В Прибалтике уже практически не было ожесточённых боёв. Конечно, в боях возле острова Даго потом у нашей дивизии были значительные потери, но я и большинство моих друзей тогда уже служили в разведроте. Мы рисковые операции выполняли, но беда как-то почти всех нас миновала. Только один или два человека погибли тогда. Но это я забегаю вперёд.

– Расскажите подробнее, как вы попали в разведроту?

– Незадолго до конца войны меня перевели в отдельную 171-ю разведроту при штабе 109-й дивизии. Это было уже в своём роде привилегированное войсковое формирование. Своя кухня походная у нас имелась, свой повар, своё командование. Тут уже и с питанием стало полегче.

Спрашиваете, как нас туда отобрали? Предыдущий состав разведроты расформировали за какую-то провинность. Кажется, они командованию неверные сведенья предоставили. И получилось так, что нас, молодёжь из третьей роты, решили всех поголовно в эту разведроту направить.

Уже в составе разведроты мне довелось пожить у эстонцев. Нас разместили по эстонским домам. Хозяева поначалу относились к нам враждебно. И хозяин, и дочь его вели себя так, будто мы пустое место, ни слова не говорили, совершенно игнорировали. Мы их даже пытались угостить чем-то из нашего пайка (питание там уже было хорошее), они делали вид, что не видят. Может, кто настропалил их так. Не знаю. Тем не менее, прошло несколько дней, и зашёл в наш дом мой сослуживец, тоже солдат, квартировавший по соседству. Он был вепсом по национальности. Вепсов до революции в России официально называли чудью, до войны этот народ жил у нас в основном в трёх местах: под Ленинградом, на юге республики Карелия и в Мурманской области. Произошли они из той же группы, что прибалтийско-финские народы. Соответственно, язык их был очень схож с эстонским. И этот мой сослуживец, как пообщался с хозяевами, так они постепенно тоже с нами общаться начали.

Потом что ещё способствовало сближению. Зашёл я как-то в комнату, где хозяин с дочкой сидели. Подошёл к книжной полке, стало мне интересно, что там за книги. Достал одну, гляжу, а буквы знакомые: такие же, как в немецком, который я учил в школе, только слова другие. Я возьми да и начни читать вслух, только что по немецким правилам. Хозяин с дочкой так и уставились на меня. Тут уж лёд между нами растаял окончательно. Гляжу, печеньем меня угощают. У них ведь как было принято: если человек твой язык хоть немного знает, то он уже почти свой.

В одном населённом пункте мы задерживались не больше, чем дней на десять. Но расстались мы с нашими эстонцами уже практически друзьями. Чуть ли не обнимались, целовались на прощание.

Между тем, время двигалось к победоносному маю 1945-го. Откровенно говоря, мне и довелось-то всего раза два побывать в разведке. Помню, отправляли нас на остров Дага. Там в лесу, по имевшимся в дивизии сведеньям, немцы всё ещё держали оборону, нам нужно было это проверить. Мы пробрались к немецким позициям, удостоверились, что они там есть. И знаете, ухитрились всё сделать так, что нас не заметил враг. Благополучно обошлось. Мы осторожно стали возвращаться, чтобы сообщить о полученных данных командованию. Однако что вышло: мы так глубоко забрались лес, что стали плутать, ориентир потеряли. Уже светало, когда мы вышли к своим. Смотрим, а они движутся в наступление. Командование отдало такой приказ, не дождавшись нашего возвращения. Ну, мы тут же поспешили в штаб, доложили всё, как положено, а потом сразу влились в ряды наступающих войск. Наступление было скоротечным: часть немцев почти сразу сдалась в плен, другая часть практически сразу отступила.

– В первых числах мая вы уже знали, что со дня на день объявят Победу?

– Нет, не знал. Солдат вообще очень мало во что посвящали, всё было неожиданным. Помню ночь с 8 на 9 мая. Мы тогда стояли в Литве на берегу Балтийского моря. Ещё ночью нам сообщили о капитуляции немцев, и нашу роту направили разоружать немецкие части. В ту ночь, конечно, происходило нечто неописуемое. Мы увидели, как наши солдаты сидят вместе с немцами, братаются и перекуривают одну на двоих. Это удивительный, очень нетипичный момент. Чаще, наоборот, у всех злоба на врага: у каждого либо друзья в бою были убиты, либо родных немцы расстреляли, либо под бомбёжкой кто погиб. Поэтому частым было, что солдат, увидев, фашиста, наоборот, сразу стреляет в него, не разбираясь, несмотря на капитуляцию. А тут такая картина, кто его знает почему… Знаете, сегодня, доведись мне встретить кого-то из воевавших против меня немецких солдат, было бы очень интересно спросить, что заставило его встать в строй. Может, только в приказе дело. Я ведь всю жизнь человек военный и знаю, как много значит приказ. А может, ещё какие мотивы у фашистов были. До сих пор интересно разобраться.

Через два-три дня после Победы нашу роту поставили охранять немецкие армейские продовольственные склады. По виду они походили на огромные деревянные амбары. Конечно, наши солдаты замки с них сорвали: мы теперь здесь хозяева! Заходим в одни из «амбаров», и видим: ёлки-палки, чего там только нет! На полках аккуратно лежат конфеты, огромные головки сыра, размером с целое колесо, другие лакомства. На других продовольственных складах были консервы всевозможные. Мы там до того заелись, что ели уже только самое вкусное. Бывало, проткнёшь штыком жестяную банку, откроешь наугад, по-немецки же не всё умели прочитать. И, скажем, оказывается в ней фасоль, а фасоль мы не больно-то жаловали. В результате, выбросишь вскрытую банку, даже не попробовав, берёшь с другой этикеткой. И так продолжалось, пока не найдёшь что-то, чего хочется.

Так делала вся солдатня. Очень много продуктов мы поперепортили. Я смотрел на это, и мелькнула мысль у меня в голове: «Деревня голодает, а тут амбары ломятся настолько, что продукты просто выбрасывать можно, если не понравятся!» Тут же решил: дай-ка я пошлю своим в Россию посылку продовольственную. Жила моя семья во время войны бедно, хотя и капельку получше, чем многие в деревне. В одном из писем мать рассказывала, что, когда Пурово стало уже прифронтовой полосой, все налоги отменили и то, что колхоз заработал, разделили между колхозниками по количеству трудодней. Мама потом любила повторять, что моим хлебом они два года питались, пока остальные голодали.

Впрочем, на одном хлебе особо не зажируешь. Вот я и собрал сыров, колбас, консервов в посылку, упаковал это всё кое-как и обращаюсь к командиру роты:

– Товарищ капитан, разрешите мне на почту сходить и отправить посылку родным.

Посмотрел он на меня, потом на часы и говорит:

– Даю тебе два часа, Антипов. Успеешь за это время добраться до почты и отправить – значит, успеешь, а нет – бросай всё и беги назад. Через два часа у нас передислокация.

Что поделать, пехота есть пехота: мы никогда подолгу на одном месте не задерживались. Получив «добро», я тут же развернулся и быстрей на почту. Домчался туда мигом: «Ну, – думаю, – два часа! Да я здесь быстрей управлюсь!» Открываю дверь – а там народу, солдатни нашей, – тьма! У меня сразу внутри всё похолодело: не успею ничего. Очередь вроде и занял, но руки опустились, вижу, что не хватит мне времени. А самому жалко-то как: специально ведь собрал всего: в посылке даже мёд искусственный был, конфеты и печенье. Я представлял себе, до чего сестрёнки удивятся и обрадуются, когда такую посылку получат. А вот вдруг как вышло…

Однако бывают счастливые совпадения, о которых потом память на всю жизнь остаётся! Сижу, горюю, а посылка рядом лежит. Получилось, что как раз надпись с адресом была хороша видна. А мимо идёт старший лейтенант, не спеша так движется (хотя быстро там и нельзя было: везде солдаты сидели: кто на полу, кто на крыльце), разглядывает всех. Вдруг его взгляд задержался на названии деревни, написанном на моей посылке. Останавливается он: «Слушай, солдат, да ты ж мой земляк!»

И надо ж такому получиться, что этот лейтенант оказался работником этого самого почтового отделения! Узнал он о моей ситуации и говорит: «Давай я сам отправлю твою посылку, а ты иди с лёгкой душой!» Очень я был ему благодарен за это. А спустя какое-то время мне из дома письмо мама прислала, очень благодарила за то, что я им столько вкусностей в посылке отправил.

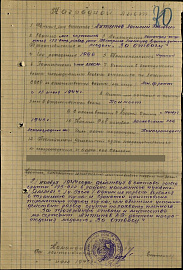

– Какие награды вы получили за участие в Великой Отечественной?

– К концу войны у меня была только медаль за отвагу и медаль за Победу над Германией. Сами понимаете, как солдат награждали, я ведь закончил войну младшим сержантом. Но, что интересно, на гимнастёрке командира нашей разведроты капитана Бережного, который из штаба никуда нос не высовывал, даже можно сказать пороху не нюхал, мы вдруг увидели два ордена Красной звезды и ещё какой-то орден. Мне самому уже только много лет спустя после Победы к празднику присвоили орден Отечественной Войны третьей степени. Тем, у кого ранение было, второй степени давали. Откровенно говоря, пехотинцев всегда обделяли наградами в сравнении с теми же лётчиками.

Впрочем, в ту пору награды считать нам было некогда. Вскоре после Дня победы нас направили в Курляндию. Там в 1946-м и расформировали нашу дивизию. Меня перевели служить в авиацию. Помню, нас погрузили в теплушки, и мы отправились куда-то в полном неведенье. Направление, назначение – всё являлось даже для солдата военной тайной. Да мы и не пытались вникнуть, спросить: тогда это считалось почти как преступление, чтобы солдат интересовался, куда и зачем он едет. Ехали мы несколько дней, остановился наш состав, и раздалась знакомая команда: «Выгружайся! Становись!» Мы вышли, смотрим: наши лётчики стоят в американских меховых куртках и кожаных брюках. Примерно человек пятнадцать их было. Наш командир обратился к одному из них: «Капитан, забирайте!» – и указал рукой на нас.

Нас сразу доставили на аэродром. Это мы оказались уже в польском городе Мелец. Там базировался бомбардировочный авиаполк, оснащенный двухкилевыми американскими бомбардировщиками «B-25». В этом полку я и служил на должности моториста. Соответственно, у меня было ведро с бензином, тряпка, и я должен был мыть шасси и фюзеляж. Грязная работа, зато питание было справней, да и платили лучше, чем в пехоте – моторист получал 125 рублей. Конечно, поначалу сложно было приспособиться к такой непривычной работе, но потом приспособился, постарался стать механиком, чего и успешно достиг через три года. На этой должности платили уже пятьсот рублей в месяц. Я получу деньги, тут же отложу себе кое-что (мне много не надо было), а остальное, разделив напополам, отправляю в Ленинград тётушке, которая меня в блокаду спасла, и родным в деревню.

В 1950-м году перебазировался наш полк из Мельца на Украину, в город Кировоград. Там я уже сдал экстерном экзамены перед комиссией и стал младшим лейтенантом технической службы (сдал плохо, но видимо кадров не хватало, поэтому звание мне всё-таки присвоили). Потом добился в отделе кадров, чтобы меня направили в Казань на курсы повышения квалификации. Вскоре после этих курсов направили меня в Смоленск, в штаб 50-й ракетной армии. Оттуда уже распределили в Быхов (в Белоруссию), где стоял 171-й тяжелобомбардировочный авиаполк Дальней авиации. Через некоторое время роковая случайность чуть не отправила меня на тот свет. Согласитесь, обидно было бы с войны вернуться живым, а через несколько лет нелепо погибнуть уже в мирной жизни.

Как получилось. Нам нужно было облетать самолёт после выполнения регламентных работ. И вот, мы сели в кабину своего «Ту-4» (на этих тяжёлых бомбардировщиках борттехники, коим был я, также входили в состав экипажа, участвующего в полёте). Получили команду на взлёт, вырулили, стали набирать скорость. Лётчик дал полный газ всем четырем моторам. Они сначала бойко зарокотали, а потом вдруг четвертый мотор заглох, отказали двигатели. Скорость была ещё мала, соответственно, рули не очень эффективны. А машину повело в сторону, и мы понеслись прямо на кирпичное здание.

Мне это очень хорошо было видно, моё место ведь как раз находилось между лётчиками. «Всё, Василий Палыч, конец тебе», – мелькнуло у меня в голове. Но Бог миловал. Здание мы зацепили, однако кабина, как потом установила комиссия, прошла на полтора метра левее кирпичной стены. Зато всю правую плоскость, где находится третий мотор и фюзеляж, как пилой, обрезало. Из-за этого самолёт ещё метров четыреста кувыркался. Но мы выскочили из него все живые. Только отбежали, в нём топливные баки стали взрываться.

– Ничего, главное, все живы, а самолёт починят! – так нам сразу сказал командир полка полковник Пожидаев.

Это самый страшный послевоенный случай. А потом всё было благополучно. Служить довелось мне во многих местах, в том числе и в Смоленске в 44-й отдельной смешанной авиаэскадрильи, которая обслуживала штаб ракетной армии, воинская часть 55135. На пенсию я вышел в звании майора. Потом мне уже чисто формально к очередному празднику присвоили звание подполковника, а на 50-ю годовщину Победы вообще полковника дали. Приятно, конечно, хотя никаких преимуществ это не даёт. Я даже шучу: есть свадебные генералы, а я «свадебный полковник»! Хотя, с другой стороны, посмотрите: от солдата до полковника дошёл, не пропустив ни одной ступени.

| Интервью и лит.обработка: | М. Свириденков |