П.Д.- Я родился в октябре 1927 года в городе Николаеве. Мой отец тогда был простым молодым двадцатилетним красноармейцем, но после срочной службы он окончил школу красных командиров, командовал взводом и стрелковой ротой.В середине тридцатых годов, отец, после учебы на курсах усовершенствования командного состава (КУКС), перешел на оперативную работу, и в 1941 году, уже служил в оперативном отделе штаба 5-ой Армии, в звании майора . В семье было четверо детей, я старший, и еще две младшие сестренки и брат.

Г.К. - Армейская атмосфера вокруг Вас сильно влияла на Ваше мировоззрение?

П.Д. - Все мое детство прошло в воинских гарнизонах, я буквально бредил армией. Отец часто брал меня с собой на учения, до сих пор вспоминаю, как жил в палатках вместе с красноармейцами, ел из полевой кухни или сидел с бойцами за одним столом в солдатской столовой и ждал когда принесут самую вкусную еду на свете - гречневую кашу в высоких зеленых кастрюлях, с мясом и подливой.

В свои тринадцать лет я твердо знал, что обязательно стану военным.

К этому возрасту я уже хорошо стрелял из винтовки, в Коростене даже пробовал стрелять из автомата. Мне еще не было десяти лет , когда я в Киеве, в тире на углу улиц Кирова и Николаевской, впервые тронул руками гашетки пулемета «максим», и тогда понял - это дело для меня. Все время пропадал на армейских спортивных площадках, к началу войны имел рост 170 сантиметров, считавшийся тогда выше среднего, и вес 70 килограмм, внешне выглядел здоровым парубком, гордился своими накачанными мускулами. Но помимо своей главной страсти - армии, я еще играл на домре в самодеятельном оркестре и «запоем» читал книги.

И когда отец приезжал из штаба на белом красавце - коне, мое сердце наполнялось гордостью и мое желание стать таким же, как мой папа - было огромным.

В 1939 году после освободительного польского похода, отца перевели служить из Киева в город Луцк, куда передислоцировался штаб 5-ой Армии и уже в ноябре того же года, вся наша семья приехала к отцу. Я пошел в школу, в здании польской гимназии для детей красных командиров открыли «русские классы».

Г.К. -Как западные украинцы и поляки относились к Красной Армии и к «переселенцам с востока»?

П.Д. - Отношение ко всем «русским» или «советским» было ужасным. В Луцке и окрестностях националисты убивали командиров или солдат Красной Армии очень часто. Первое время, нас, детей командиров РККА возили в школу на грузовике - полуторке под охраной красноармейцев. Убивали солдат из-за угла , или, например, как это часто бывало в 1939 году, в парикмахерских.

Садится какой-нибудь лейтенант в парикмахерской побриться в кресло, и ему бритвой просто перерезали глотку, а позже прятали труп .

Такие истории случались нередко, и о них говорили на каждом шагу, дошло до того, что бойцам и командирам Красной Армии было запрещено передвигаться по городу ночью в одиночку.

Наша семья жила в Луцке в домах командного состава - ДКС, находившихся напротив штаба армии, в военном городке. Эти дома круглосуточно патрулировались, но сам штаб армии не был обнесен по периметру рядами колючей проволоки. Охранялся штаб комендантским взводом из 45 -ти человек , которые с началом весны размещались в палатках прямо возле нашего дома.

Мне пришлось много раз видеть вблизи командарма 5-ой Армии Потапова, а с его дочерью я учился в одном классе. Генерал Потапов был интеллигентным уважаемым командиром и производил очень достойное впечатление.

Г.К. - Дома и в городе были разговоры о том , что скоро неизбежно начнется война?

П.Д. - Уже весной сорок первого года местные жители, «западники», никого не таясь и ничего не боясь, кричали нам, «восточникам», - «Скоро вам немцы под сраку дадут!». Казалось, весь воздух вокруг был наполнен ненавистью к нам.

А ведь при панах-атаманах местные украинцы и даже поляки жили фактически в нищете. И когда грянула война, поляки показали себя «во всей красе».

Вот вам пример. Моя жена Татьяна, она с двадцать девятого года, на два года меня младше. Ее отец, майор Урин Зиновий Александрович, командовал артиллерийским дивизионом в 5-ой Армии, и Таня училась со мной в одной школе. 22/6/1941, когда на рассвете, немецкие летчики превратили военный городок Луцка в груду дымящихся развалин, одна из бомб попала в дом, в котором жила Таня, и под обломками стен оказались ее мать и два младших братика. Таня кинулась к соседям- полякам и молила о помощи, просила помочь ей откопать из развалин ее семью. В ответ поляки говорили - «Нет! Вас никто сюда не звал, так подыхайте!». Лояльно к советской власти относились только местные евреи, которые в Польше всегда были самым угнетаемым и преследуемым народом. Дней за десять до войны отец принес домой билеты на футбольным матч армейских команд в Львове, и пообещал взять меня с собой на игру. Но уже на следующий день, у нас вечером собрались командиры, папины друзья, и вместо привычного веселого застолья, смеха и шуток, долго тихо между собой разговаривали. Я слышал только обрывки фраз. Они говорили, что в 15-ой Сивашской стрелковой дивизии арестовали командира и комиссара, Почуфарова и Зубкова, а потом почти шепотом, стали обсуждать - «когда начнется?», в июне или в июле. Только по прошествии нескольких лет, я понял, что речь шла о начале войны. 15/06/1941, в воскресенье, над нашими домами медленно пролетели два немецких самолета, и за ними как бы шел шлейф дыма, образуя «крест над городом». И так ходили слухи, что у немцев, в районе села Киверцы, в лесной зоне, контролируемой националистами из УПА, есть тайный аэродром, но такой наглости от немецких летчиков никто не ожидал.

А 20/06/1941 года, отец пришел домой в полном боевом снаряжении, в каске, с противогазной сумкой, и сказал маме - «Рива, бери детей и уезжай к матери в Николаев. У нас начинаются большие учения и меня долго не будет. А потом, когда маневры закончатся, я сам к вам приеду. Через час приедет на машине политрук Гуревич и отвезет вас на вокал. Собирайте вещи». Но мама ответила - «Никуда мы без тебя не поедем!». Я помню, как побелело лицо отца, как грустен и пронзителен был его взгляд в это мгновение… Отец обнял всех нас, и молча вышел из дома… Сейчас я понимаю, что отец знал, что до войны остались считанные часы, но даже нам, своей семье, он, армейский человек, не мог этого сказать…

Вечером двадцать первого июня, мы, четыре товарища: Толя Тамарин, два брата Куренковы и я, сидели на крыше нашего дома и обсуждали, что будем делать, когда начнется война и в город ворвутся немцы. Хотя сама мысль, что немцы , смогут пройти по нашей территории несколько десятков километров и атаковать Луцк, казалась нам полностью абсурдной и фантастической. Мы были настолько убеждены, что «малой кровью и могучим ударом» разгромим любого супостата, и на пятый день войны уже будем в Берлине, что стали сами над собой смеяться, как это, немцы в Луцке ? Но, поскольку, все мы, четверо, занимались армейской подготовкой в «батальоне юных армейцев», то прекрасно знали, что в каптерке у военрука нашей школы стоят два пулемета «максим», один учебный, а второй - годный к стрельбе. Ну и решили, что если немцы пойдут на Луцк, то мы сразу побежим в школу, выкатим из каптерки исправный пулемет, затащим его на крышу и встретим врага убийственным беспощадным пулеметным огнем.

Г.К.- Первые часы войны… Какими они были для Вас?

П.Д. - В ночь на двадцать второе июня я спать не пошел. Сидел в комнате и читал книгу. Видно задремал, и книга выскользнула из моих рук и упала на пол. Я потянулся за ней и услышал какие-то хлопки. Взглянул мельком на часы, на них было 03-45 ночи. Снова, раздались какие то странные звуки похожие на раскаты грома. Мама крикнула мне - «Петька, закрой окна, дети грозы боятся». Я подскочил к окну, а там… Все небо черное от самолетов. В эту минуту посыпались бомбы, прямо перед нашим домом. Они падали на палатки комендантского взвода, оттуда выбегали солдаты в одних кальсонах и трусах. Рядом с нами были дома, в которых жили летчики. Оттуда выскакивали летчики и стремглав неслись на аэродром истребителей И-16, находившийся за старым польским кладбищем, неподалеку от штаба армии. Я стоял как завороженный и не мог оторвать взгляд от этой изумительной и страшной картины, от разрывов бомб. «Мессеры» летели так низко и медленно, что я воочию видел, как один из немецких летчиков помахал мне, мальчишке, стоявшему в освещенном оконном проеме, своей рукой в перчатке. Понимаете, видел! Мне это не показалось. После этого «приветственного жеста», я как был в одних трусах, выпрыгнул в окно на улицу, куда уже выбежали из домов Тамарин и братья Куренковы. Мы побежали через болото к школе, за пулеметом, но навесной мост через болото был уже разрушен. Через улицу 17-го Вересня мы кинулись к школе по другому короткому пути, к лесу, через старое кладбище. Но бомбежка не прекращалась. Нам пришлось отсидеться в одном из склепов, чтобы как-то переждать огненный смерч бушевавший вокруг. Рядом с нами, возле одного из склепов, сидели два странных человека в штатском, и что-то говорили в какой-то предмет. Разве мы тогда могли понять своим мальчишеским умом, что это немецкие корректировщики с рацией. Бомбежка закончилась, и мы побежали в лес, там всегда дислоцировались танкисты из дивизии Катукова. Навстречу нам шел прилично одетый гражданский мужчина, непохожий на местного поляка, и на безукоризненном русском языке нам сказал, с ухмылкой - «Ребята, куда вы бежите? Наши уже в Германии, немца добивают». В лесу встретили танкистов, которые пытались завести свою технику, уцелевшую после авианалета. Снова вернулись к военному городку, а наши дома уже разрушены. Все в огне… Рядом горели лавочки на улице Шопена, из одной слышались крики о помощи. Мы сломали дверь и вытащили из огня старуху, которая оставалась на ночь охранять колбасную лавку. Вернулись к ДКС, и ничего понять не можем, где наши родные, успели выбежать из домов или лежат под развалинами. И тут снова началась бомбардировка. Мы опять рванули к лесу, к танковой части из состава 20-й танковой дивизии. Танкисты нас спросили - «Вы откуда, ребята?». Отвечаем - «Мы из ДКС, с военного городка, дети командиров, наши дома сгорели». Нас усадили, кого на танк, кого на машину ГАЗ-3А, и колонна танкистов вышла из леса. В тот день, я так ничего и не узнал о судьбе моих родных…

Г.К. - Вы отходили от границы все время вместе с танкистами?

П.Д.- Да. Мы попали в бригаду, отходившую с тяжелыми боями из района шоссе Ровно-Луцк до Житомира. Бригада не бежала, а все время сражалась. Нас переодели в старую красноармейскую форму, выдали пилотки, ботинки с обмотками и старые брезентовые ремни. Очень страшные дни… Как вспомню… Уже в начале июля, к нам подошел старшина и спросил - «Что с вами делать пацаны? Что думаете?». Толя Куренков ему говорит - «Мы будем воевать!». Старшина задал еще один вопрос - «А вы хоть стрелять умеете?». Я ответил - «Да!». К нам подошел какой - то лейтенант, дал мне в руки винтовку СВТ и сказал - « Покажи, что умеешь». Незадолго до войны отец взял меня с собой в командировку, в поездку по частям, дислоцированным в районе Рава -Русская. Там, на стрельбище, мне дали пострелять из СВТ, и для меня не составило большой проблемы выстрелить из «самозарядки». Больше вопросов не задавали. Каждый из нашей четвертки получил винтовку- трехлинейку, по 60 патронов и по две гранаты - «лимонки». Выдали «смертные медальоны» и листки с текстом присяги отпечатанной на газетной бумаге. Стандартных красноармейских книжек у них в штабе не оказалось, так просто, вместо обычных документов, нам выдали «удостоверения личности» - с текстом - «красноармеец такой-то …», и так далее… В удостоверение мне записали - «год рождения -1924». С этого дня началась моя армейская служба.

Г.К.- И в дальнейшем, никто никогда не заподозрил, что солдату отроду еще нет и четырнадцати лет?

П.Д. - Я не выглядел подростком. Рост, сложение и умение себя солидно держать - ничем не выдавали во мне юного пионера. Но, например, когда я в 1943 году поступал после госпиталя в летное училище, то на медицинской комиссии врачи сразу меня «раскусили». И когда осенью 1941 после первого ранения меня зачислили в Гомельское пехотное училище, я дважды «нарывался» на людей, помнивших меня по довоенным годам, но они меня не выдали. Кстати, во время зачисления в пехотное училище, в моих документах вообще было записано - «год рождения -1921», и ничего, спокойно проскочил. Понимаете, я за лето 1941 года такого лиха и горя насмотрелся, что, наверное, постарел в душе лет на десять…

В 1945 году, в моем «последнем» госпитале, в документах записали од рождения - 1925… И только после демобилизации из армии по инвалидности, когда я пришел получать гражданский паспорт, на основании моего сохранившегося свидетельства о рождении, мне «вернули» мой настоящий год рождения -1927.

Г.К. - Момент, когда первый раз пришлось выстрелить по врагу, хорошо помните?

П.Д.- В первых числах июля 1941 года. Мы шли по дороге Киев - Житомир, как вдруг нас начали обстреливать из придорожного леса. В ответ мы открыли шквальный огонь. Вот тогда, первый раз и выстрелил, даже не представляя, попадаю я во врага или нет. Но уже на следующий день, был бой, когда я четко видел немцев идущих в атаку, стрелял по ним, и вроде кого-то убил и ранил.

Г.К. - Какие то « особые сильные эмоции» в этот момент ощущали?

П.Д. - Нет. Не испытывал ни злобы , ни жалости. Не было у меня никаких особых восторгов, ощущения ликования или глубокого потрясения. Я за первые две недели войны уже настолько душевно устал, что ни на что не реагировал, ни на убитых, ни на бомбежки. Сознание было полностью … как бы это выразиться.., ну скажем так, - «зомбированным». Знал, что надо стрелять и сражаться до последнего патрона, и все… Никаких других мыслей у меня не было. Только когда хоронили моего друга Толю Тамарина, убитого осколками мины, у меня накатилась слеза… Всю войну я убивал врагов без эмоций, «на автомате», относился к войне как к работе. Только один раз «сорвался», и дал волю чувствам. В конце 1942 года, под Сталинградом, в районе Чира, когда мы внезапно выехали к дороге, на которой, в пятидесяти метрах от нас, стояла немецкая колонна, то мой наводчик пулемета от неожиданности растерялся, оцепенел и, разинув рот, смотрел на немцев. Я его оттолкнул в сторону и сам начал бить из пулемета почти в упор. Расстрелял из ДШК немецкую автоколонну и положил примерно человек сорок немцев. Вот тогда я вдруг закричал от радости, видя, как пули из моего крупнокалиберного пулемета рвут на части тела, одетые в проклятую вражескую форму. А после, как отрезало…Убивал спокойно, ни один нерв или мускул на лице не дергался…

Г.К. - Что пришлось увидеть во время отступления?

П.Д. - Лучше я вам это подробно рассказывать не буду… Бригада, в составе которой я сражался, держалась до последнего, воевала достойно, но даже у нас, после каждого привала не досчитывались людей, началось дезертирство, нередко случалось, что и комсостав, иногда, «пропадал при неясных обстоятельствах»… Про «запасников» и пехоту даже говорить не приходится. Те тысячами сами уходили к немцам сдаваться. Я сам видел это, своими глазами… Это сейчас все еще пытаются подобный факт замолчать, но масштабы предательства в 1941 году действительно были страшными. Когда к Киеву отошли, то из рядовых красноармейцев остались в строю исключительно комсомольцы - русские и евреи, были еще отдельные украинцы - «восточники», и конечно, коммунисты и комсомольцы из комсостава. Такое у меня сложилось личное впечатление в те дни… В начале августа меня немного «подбило». Сидел на корме танка. В этот момент в танк попала немецкая болванка , и от ее удара о броню меня буквально «смело» с танка, я упал на землю, но сверху меня еще придавило бревном, которое было на каждом танке. Переломало ребра и так далее… Меня отвезли в госпиталь и когда через месяц, уже после выписки, я стал искать свою бригаду , мне сказали, что танкисты выбыли на переформировку. Попал в запасной полк и оттуда меня направили в Великие Луки, где в это время находились остатки Гомельского Пехотного Училища. И благодаря отправке в училище я не угодил в Киевский «котел» окружения. Основной состав училища уже был эвакуирован в Среднюю Азию, в Керки, но в Великих Луках оставались две пулеметные и одна минометная курсантские роты. Я попал в пулеметную роту. Нас интенсивно готовили, учили рыть окопы, стрелять из всех видов стрелкового оружия, даже было несколько учебных стрельб из ПТР. Кстати, там, в курсантской роте я встретил своего соседа по Николаеву Мишу Мейтуса, который был старше меня лет на пять. Он сразу меня узнал, набросился на меня - «Ты, что здесь делаешь?!». Я ему говорю - «Мишка, не выдавай».

Он только головой покачал - «Ну, ты Петька даешь!». Мишка выжил на фронте, мы с ним встречались после войны. Рядом с училищем располагался резерв командного состава, в нем находились командиры из разбитых частей и командиры вышедшие из окружения. Был случай, что курсантская колонна шла строем мимо колонны комсостава, и меня заметил в строю один из сослуживцев отца по КВО. Он подошел ко мне, но не задавал лишних вопросов, ему и так было ясно, почему я в армии. Училище мне и моим товарищам закончить не довелось. Уже в ноябре сорок первого сводный курсантский батальон нашего училища был направлен в пехоту, на фронт, на передовую, где-то рядом с Можайском. Всем присвоили сержантские звания. До января 1942 года я воевал под Москвой первым и вторым номером в расчете «максима».

Г.К.- В декабрьском контрнаступлении участвовать довелось?

Д.Б. - Конечно. Иногда пытаюсь восстановить в памяти детали московских боев, но ничего не получается. Все воспоминания умещаются в одну строчку: голод, холод и смерть вокруг… Валенки нам дали, а шинели у нас остались прежние, курсантские, которые не спасали от зимней стужи. Все время бои, танки стреляют, пушки бьют , мы атакуем, немцы атакуют…

Г.К.- Тяжело под Москвой пришлось?

П.Д. - Все, что мы испытали под Москвой , было «семечками», в сравнении с тем кошмаром, который ждал нас впереди. В январе остатки стрелковой дивизии, в которой воевал наш курсантский батальон, вывели в тыл на пополнение. Но нам не дали отдохнуть даже трех дней. Подняли по тревоге и перебросили на Калининский фронт. Наступали на Ржев. «Мясорубка»… Вот сейчас часто пишут о страшных летних боях на Ржевском направлении, но почему мало кто вспоминает, что происходило там, в первые месяцы 1942 года. Я воевал под Сталинградом и Курском, но не видел на войне ничего страшнее и ужаснее этих боев. Там ничего живого вокруг не оставалось. Все время приказы - "Вперед!", под шквальный убийственный огонь. Там все смешалось: день с ночью, тела убитых людей и трупы лошадей, горящая техника и целые танки, идущие в бой. Понагнали туда столько войск, что когда пошли в прорыв, то невозможно было понять, где какая часть. Артиллерия стреляла, куда Бог на душу положит - и по своим и по чужим. Мы несли там такие дикие потери, что даже я, глядя на поле боя, задумался, почему столько людей погубили? Уже когда всю пехоту выбило , то на вторую линию, сразу за нашими спинами пригнали строительные батальоны, снятые с трудового фронта. В них служили сплошь пожилые мужики. Раздетые и разутые, изголодавшиеся… Мы их назвали «ветеранами» и «дедами». Один такой «ветеранский батальон» занял оборону в наших окопах. Для них привезли гранаты на двух грузовиках. А винтовок не было… Винтовки им подвозили постепенно, или передавали оружие, собранное на поле боя у убитых красноармейцев. А потом этот батальон стал накапливаться в лощине для атаки на развилку дороги на Вязьму. Немцы произвели массированный артналет на место скопления этого батальона. Ни один человек целым оттуда не вышел…Там мне несколько раз пришлось действовать в составе «комсомольских штурмовых групп». Придет какой-нибудь политрук на передовую и начинает вызывать добровольцев-комсомольцев на выполнение «особого задания Родины». Мы все молодые, патриоты - фанатики, идем в эти ударные группы. В первый раз нас было в такой группе ровно 100 человек добровольцев. Дали ручных гранат, кто, сколько унесет, на группу три ручных пулемета, и послали прорывать немецкую оборону, брать внезапным ночным штурмом какую-то деревушку. Вышло нас живыми из этого боя 24 человека. Во второй раз я попал в ударный добровольческий отряд, состоявший из двухсот человек, собранный с миру по нитке из остатков подразделений на нашем участке переднего края. И снова нас из боя вышло живыми только около тридцать человек. Тогда я много чего не понимал, и все масштабы происходившей на моих глазах бойни и истребления рода человеческого, я осознал лишь после войны.

Но был случай, летом 1944 года, когда ко мне подошел заместитель начальника политотдела по комсомолу из нашей мотострелковой бригады капитан Федоров и приказал - « Старший сержант, ты у нас комсорг, и тебе поручаю отобрать человек семьдесят комсомольцев из батальона в штурмовую группу», то у меня от этого словосочетания - «штурмовая группа» - сразу перед глазами встало жуткое поле боя под Ржевом… И хоть я на фронте никогда не боялся погибнуть, и страх смерти был для меня вещью малознакомой, но в тот день я твердо уверовал, что в этой «штурмовой группе» меня убьют обязательно… Один раз мы пошли в атаку через незамерзшее болото. Топь. И здесь по нам ударили немцы, все кинулись с тропинок врассыпную… До сих пор, иногда по ночам, мне снится этот бой. Истошные крики тонущих - «Помогите!» и протянутые руки солдат, захлебывающихся в грязной болотной воде…

Г.К.- А как другие бойцы реагировали на тяжелейшие потери, понесенные под Ржевом?

П.Д. - Мы, когда обсуждали все, что творилось вокруг, были убеждены, что это - «вредительство» чистой воды, что не могут нормальные генералы так бездарно и глупо свою «живую силу расходовать», и своих советских граждан в военной форме на убой столь безжалостно гнать. Мы говорили вслух, что это сплошное предательство. И я был в этом тогда уверен.Тем более вспомнил, как 15/6/1941, за шесть дней до войны, почти со всех самолетов истребительного полка стоявшего рядом со штабом 5-ой Армии были сняты моторы, для проверки и «профилактики». Эти моторы, разобранные на части, были расположены на крепких деревянных столах и стеллажах, стоявших рядом с каждым самолетом. С нами отступали в 1941 году танкисты из 65-ой ТБр, так они рассказывали, что за неделю до войны у них больше половины танков поставили на плановый ремонт, сняв с боевых машин гусеничные ленты и так далее. И что это, по вашему? Чей-то злой умысел или тупость штабных командиров? Ведь в западных округах знали, что война «на носу», не сегодня, так завтра начнется…

Г. К.- Как Вы попали в 1-ый Краснознаменный танковый корпус?

П.Д. - В апреле 1942 года нас, живых, вывели на переформировку. А потом отобрали ребят помоложе и поздоровее, и привезли в Москву, в какую-то запасную часть стоявшую возле метро «Сокол», а оттуда направили в Серебряный Бор. Здесь формировались мотострелковые батальоны для 1-го Краснознаменного танкового корпуса РГК, получившего в конце войны наименование Истенбургского. Нас построили. К строю вышел командир и задал вопрос - «Кто умеет стрелять из пулемета? Выходи из строя!». Человек тридцать вышли вперед. Я тоже сделал два шага вперед, все-таки пулеметчик, куда денешься. Нас сразу зачислили в отдельную пулеметную роту. Среди зачисленных, было еще несколько моих товарищей по Гомельскому пехотному училищу, умудрились мы как-то уцелеть, сами диву давались. Мамаев, Фесиков, Найденов, Журавский. А потом нам привезли оружие. В кузовах грузовиков находились пулеметы ДШК в разобранном виде. Отдельно лежали в ящиках кольцевые визиры - прицелы для стрельбы по воздушным целям, и по четыре металлических короба с лентами. Дали пять дней для освоения этого пулемета и тренировочных стрельб. Меня назначили командиром отделения, и в качестве личного оружия я получил револьвер «наган», а на всех бойцов расчетов оружия не хватило. Кто-то получил СВТ, кто-то - автомат ППШ. Танковые полки получили машины Т-34 и КВ. Полным ходом шло формирование экипажей и подразделений. Мы, 26 человек из первого взвода , жили вместе в одной землянке. Сильно голодали на формировке. Воровали турнепс на полях и «жарили пюре» из березовой коры. Я командовал первым отделением, а мой друг Мамаев третьим отделением. Мамаев был родом из Башкирии, погиб в 1942 году. Летом нас переобмундировали, выдали зеленые английские шинели, заменили х/б, ребята получили новые ботинки, а мне даже достались кирзовые сапоги. Еще хорошо запомнилось, что нам раздали подарки «от союзников», каждый получил по две пачки американских сигарет, вроде «Кэмэл», по две химические грелки и «бумажные» спички. Кстати, в 1944 году, перед самым началом операции «Багратион», нам тоже завезли подарки со «Второго фронта». Раздали латунные коробки со шпиком внутри, и по большой консервной банке американского колбасного фарша на двоих. И когда мы это «заокеанское чудо» уплетали за обе щеки, то все вспоминали зиму 1943-1944 года, когда в бригаде из-за недоедания у многих началась цинга , а из-за куриной слепоты возникшей на фоне истощения и общего авитаминоза, люди передвигались по ночам, только привязавшись веревочкой, друг к другу. Вот такая иногда была у нас кормежка… Потом были корпусные учения - «выпускной государственный экзамен», нас долго проверяли всякие начальники. После, состоялось общее построение корпуса и перед нами выступил комкор генерал Катуков. И поехали мы снова на фронт, под Воронеж.

Г.К.- Свой «первый» расчет в роте ДШК помните ?

П.Д. - Витя Антоненко, рыжеволосый парень, кстати, тоже из Николаева. Иосиф Рашковский, 1923 г.р., еврей из Коростеня. Был еще Быков, вроде звали Ваней. Убит в 1942 году, под Воронежем, во время штурма деревни Огрызово. А водителем у нас был пожилой харьковский еврей по фамилии Барг. Первым погиб Быков, а потом Рашковский. Его ранило, и я только заметил, что ему перебинтовали руку, и продолжил вести огонь. Потом смотрю, а Осип уже убит. Антоненко выбыл по ранению, или был убит, не могу сейчас точно вспомнить…Барга убило под Полоцком… А первым нашим взводным командиром был лейтенант Ибрагимов, азербайджанец. Хороший парень, веселый, но солдаты взвода его не очень уважали, по «нашим меркам» он считался довольно трусоватым, а вернее сказать - слишком осторожным. Ибрагимов куда-то исчез на Курской дуге. Пару дней мы о нем ничего не знали, уже начались разговоры, что видать дезертировал наш взводный, мол, никогда воевать не любил. Потом командир роты сказал, что труп Ибрагимова якобы нашли в ближнем тылу, но обстоятельства его гибели неизвестны. Я считаю, что он это просто так «ляпнул», чтобы нас успокоить…

Г.К.- Пулеметы размещались на автомашинах?

П.Д. - Конечно. Бригада наша была мотострелковой, все «на колесах». ДШК - это такая «тяжелая «бандура», что на горбу ее долго не проволочешь. Вес пулемета со всеми «причиндалами» был 180 килограмм. Да еще коробки с лентами . Лента металлическая, раздельная на 50 патронов, каждый из которых весил как пуля к ПТР. Пулеметы ставили в кузова грузовых машин. У нас были «форды», после Воронежа мы получили отечественные ЗИСы, а потом нас оснастили «студебеккерами». Но ДШК вели стрельбу не только с «лап», из кузова машины или на треноге . Он легко снимался с креплений в кузове, были на ДШК и колеса (катки), и мы спокойно катили его по земле.

Г.К. - ДШК был «капризным» пулеметом?

П.Д. - Он требовал заботы и ухода. Мы постоянно его смазывали, и например, если воевали в болотах, то старались хорошо прикрыть ствол и затвор специальным брезентовым чехлом. У нас в роте было две ремонтные машины с запчастями для машин и пулеметов, включая резервные стволы и станки. Так эти «ремонтные летучки» постоянно сопровождали нас, даже в бою двигались в 200-300 метрах позади.

У нас был замечательный оружейник, здоровенный широкоплечий туляк по фамилии Евдокимов . Он любую неполадку в один момент устранял.

Г.К. - Мне пару раз пришлось стрелять из ДШК. Непростой пулемет.

Отдача большая , ствол «ведет» после очереди.

П.Д. - Мы вели огонь с наплечниками, почти никогда их не снимали, эти плечевые упоры «гасили» отдачу. Когда стрельба велась на ходу , то кто-то должен был обязательно «подавать» ленту. Ствол у ДШК быстро нагревался, дашь три- четыре очереди, и требовался «перекур» в стрельбе.

В бою часто снимали с пулемета щиток и визир, так было легче вести огонь.

Г.К.- Насколько, был, уязвим в бою расчет ДШК?

П.Д.- У нас был стальной щиток, но он не спасал. Если сравнивать пулеметчиков ДШК в мотострелковых бригадах и пулеметчиков, воевавших с пулеметом «максим» в обычных стрелковых подразделениях, то у нас было только одно главное преимущество. ДШК, расположенный на автомашине, мог быстро уйти из - под огня, но с другой стороны, машина это легкая и крупная для врага цель. А когда огонь велся «с земли»- то тут без разницы, потери были такие же страшные, как и у расчетов «максимов». Например, иногда дело доходило до того, что на пополнение в расчеты ДШК в нашу роту отправляли танкистов, потерявших в боях свои танки, и даже, присылали « тыловую гвардию». Такое случилось в боях под Добеле и в районе Кельмы. В районе Добеле немецкая авиация фактически смешала нашу бригаду с землей. Там потери были такие, что вспоминать больно…

Г.К. - Как часто роту ДШК использовали как зенитное прикрытие ?

П.Д. - Это случалось нечасто. Был короткий период под Невелем, что нас поставили прикрывать с воздуха медсанбат, но вести огонь по самолетам приходилось редко. Я даже не припоминаю, чтобы именно у нас в роте, какой-то расчет , лично, « в одиночку», немецкий самолет «завалил». В принципе, этот пулемет мог поражать воздушные цели на высоте до полутора километров, и пробивал броню толщиной в 15 мм.

Г.К. - Как использовались роты ДШК в МСБр во время танковой атаки?

П.Д. - Лучше об этом не рассказывать… ДШК использовали для непосредственного сопровождения танков в бою. Идут танки в атаку, а мы сразу за ними. Давим своим огнем все живое. Ну ладно, мы, пулеметчики, молодые ребята, народ к смерти всегда готовый. А водителями у нас в основном были мужики лет под сорок, все семейные. И каково им было, сидя за «баранкой», гнать свои машины на вражеский огонь… На кабины «студеров» ставили металлические щитки, оставляя водителю только маленький зазор для видимости. Но разве это защита… И когда получали приказ в атаку, разве кто-то учитывал рельеф местности перед нами. А поле боя почти всегда изрыто воронками, забито трупами и горящей техникой. Вот и полавируй тут, «поиграйся в прятки» со смертью. А сзади нас всегда шла ротная «ремонтная» машина. У нас в начале 1944 года в бригаду прислали девушек - водителей, окончивших курсы военных шоферов где-то в Башкирии. Командир корпуса Василий Васильевич Бутков, только об этом услышал, так приказал немедленно «снять» все девушек с машин и отправить в тыловые службы бригады и в штаб.

К.Г. - Пулемет ДШК сильно уступал «ленд-лизовским» аналогам?

П.Д.- Я не думаю, что наш пулемет был чем-то хуже американских крупнокалиберных пулеметов. В Пруссии бригада получила «ленд-лизовские» бронемашины М-47, на которых стояла четырехствольная пулеметная установка, пулеметы, кажется системы Браунинга. Так мы с такой подбитой бронемашины сняли пулеметную установку и держали ее у себя почти месяц. Но «американца» часто заклинивало, и мы не могли понять причину. Потом отдали эту установку оружейникам бригады, пусть сами с «заморским подарком» разбираются.

Г.К. - Какие боевые подразделения входили в состав Вашей мотострелковой бригады?

П.Д. - Насколько я помню, у нас было три мотострелковых батальона, минометный батальон, рота ДШК, рота ПТР, свой артиллерийский дивизион, разведрота. А дальше как у всех - рота связи, медико-санитарная рота и т.д. Остальные подразделения были вспомогательными и занимались материально -техническим обслуживанием. У нас, кажется, даже была отдельная рота управления.

К.Г. - «Воронежский период» боевых действий корпуса чем-то запомнился?

П.Д. - Прибыли под Воронеж 22/6/1942, кто-то еще, из наших ребят, сказал - «Сегодня ровно год как война началась». Разгрузились, шли двое суток маршем к передовой. Потом - полтора месяца боев. Скажу честно - боев для нас неудачных. Танкисты потеряли 100 % машин и почти столько же личного состава танковых экипажей. Танкистыbsp; там понесли страшные потери… Их все время гнали прямо напролом. Наш корпус был -«корпусом прорыва». Нас в роте осталась ровно половина, хотя бригаду беспрерывно пополняли в ходе боев. Там, под Воронежом, мы, наконец- то - «нормально поели». После каждого боя давали по полному котелку каши. Полевая кухня приедет на передовую, а половину едоков уже убило. Так живым доставалось каши - сколько съешь… Потом нас отвели на переформировку. Командование корпусом принял генерал Бутков, здоровый дядя, с «чаплинскими» усиками, виртуоз матерного слова.

Г.К.- Долго стояли на переформировке?

П.Д. - Нам дали достаточно времени, чтобы прийти в себя после «летней катастрофы». Только в ноябре нашу 44-ую мотострелковую бригаду вернули на передовую, уже под Сталинград. Очень тяжелые бои были в районе реки Лиска. Мы там где-то ночевали на железнодорожной станции, а утром пошли на прорыв и форсирование водной преграды. Там нас немцы сдерживали четверо суток. Наша рота действовала в пешем порядке. Мы пытались перейти реку по льду вместе с 1-ым мотострелковым батальоном, но по реке еще шла шуга, тонкий неокрепший лед трескался, да еще немецкая артиллерия била прямо по льду… А потом я выбыл из строя. Рядом со мной разорвался снаряд, и меня взрывной волной подбросило высоко в воздух. При падении я «впечатался» в танк и, вдобавок к сильной контузии, мне переломало кости на ноге. Отвезли на машине в станицу Нижне - Чирскую, а там ни санбата, ни госпиталя не оказалось. Какой-то местный сердобольный дед сделал мне «гипс из планок», из двух досок, скрепленных « народным клеем» - яичными желтками. Повезли нас дальше, на каком-то полустанке всех «закинули» в санлетучку и поезд пошел на восток. Сказали, что через 150 километров, на нашем пути будет госпиталь ( армейский ППГ), там нас и высадят для дальнейшего лечения.

Я после контузии плохо соображал. Переломы мои были открытыми, началось заражение, нога стала нагнаиваться, поднялась температура, я бредил, и вскоре потерял сознание. Очнулся уже в Средней Азии, в Аральске. Запомнилось, как медики тащили в вагоны мешки с солью. На станции Аральск с нашего санитарного эшелона сняли 170 раненых, а меня почему-то посчитали «безнадежным», но все же повезли дальше. Вскоре я оказался в Южном Казахстане, в теплом и зеленом городе Чимкенте. Пролежал там полтора месяца и очень быстро оклемался. Еще хромал, когда меня выписали в батальон выздоравливающих. Туда пришли «покупатели» с Чугуевского летного училища, готовившего летчиков для истребительной авиации, и стали нас «сватать» на учебу в училище. Отобрали человек пятнадцать «подходящих», повезли в сторону Джамбула. Ехали долго. По прибытию в училище устроили для нас собеседование. А потом завели в учебный класс. Я посмотрел как два офицера - преподавателя чертят на доске какие-то формулы, и сразу решил, что мне здесь делать нечего, с математикой я тогда «не дружил». Говорю, что это не для меня. Спрашивают, кем на фронте был ? Отвечаю - «Пулеметчиком» - « А в стрелки - радисты пойдешь?» - «Это можно». Захожу на медицинскую комиссию. Посмотрели госпитальные и армейские документы, заставили попрыгать на одной ноге, и кто-то из врачей выразил сомнение, что мой возраст «соответствует записи» в красноармейской книжке. И тут я замечаю, что он держит в руках мою какую-то справку еще из Гомельского пехотного, а там запись - «1921 г.р.». Я у него эту справочку «выудил», говорю, мол, ошибочка вышла, я с двадцать пятого года, это писарь неправильно данные записал. Зашел на мандатную комиссию. Первый вопрос - «Какое у тебя образование?». Отвечаю - «Закончил шесть классов». Далее последовали следующие вопросы - Сколько лет? Где семья? Где служил? А почему у тебя в документах «бардак» с датой рождения? И в итоге, мне заявляют, что с моими увечьями я к авиации не годен, так что, забудь товарищ старший сержант о летной службе. Дали мне месяц на долечивание, с формулировкой, что-то вроде - «вопрос о комиссовании из армии на усмотрение медслужбы подразделения», выдали продовольственный аттестат и спросили - «Куда хочешь ехать, куда тебе литер выписать?» А куда мне ехать. Один на белом свете. Всех «несостоявшихся авиаторов» отвезли обратно в Чимкент. Меня поселил в общежитии свинцового завода. На третий день бродил по улочкам старого узбекского города и познакомился с парнишкой узбеком, который должен был скоро призываться в армию. Спросил его - «Где тут у вас военкомат?». Он привел меня к военкомату. Смотрю, табличка на двери - «Военный комиссар полковник Юртайкин». Пролез в кабинет - «Товарищ военком, я боец Красной Армии, возвращаюсь после госпиталя в часть, а документы проездные потерял . Помогите на фронт уехать». Юртайкин спросил - «У тебя есть хоть какой-то документ, удостоверяющий личность?» . Даю ему красноармейскую книжку (от 1941 года). Он ее посмотрел, взглянул на меня … и кратко и резко ответил - «Свободен!»… Вышел из военкомата и пошел искать горком комсомола. Там все о себе честно рассказал. Комсомольский секретарь написал письмо военкому, мол, такой-то, имярек, направляется добровольцем по комсомольскому набору. Снова, заявляюсь, к Юртайкину. Он ухмыльнулся, прочел «рекомендательное письмо», и спросил - «Так с какого ты на самом деле года?». Брешу дальше - «С двадцать пятого, товарищ полковник. Имею восемь классов образования». Он говорит - «Ладно, у нас тут команда призывников формируется, все с двадцать пятого года. С ними на фронт поедешь». Но я то знаю, что сначала всех отправят в запасной полк, и там «замаринуют» месяца на три. Робко спросил - «А вы случайно не знаете , где сейчас мой танковый корпус находится?». Все офицеры рассмеялись, а Юртайкин начал мрачно «шутить» - «Слушай сержант, может ты на самом деле шпион какой? В твоих документах, от «разнобоя», черт ногу сломит, да еще такие вопросики задаешь? Может тебя на проверку сдать? Ладно, сам понимаешь, где твой корпус воюет только в Москве генералы знают. Хочешь, мы тебя на Калининский фронт отправим?». А мне хоть на Калининский, хоть на Волховский. Получил необходимые бумаги, и с какой-то командой бойцов из госпиталей поехал на запад. Долго плутал, но своих, все-таки - нашел. Иногда смекалка выручала, но обычно на какой-нибудь станции на танкиста наткнешься, а он, хоть какой-то «звон», но слышал, где кто сейчас находится. Кстати, точное расположение корпуса мне заградотрядовец подсказал. И нахожу я стоящую на переформировке 117-ую танковую бригаду нашего корпуса. Иду по лесу, а навстречу мне идет мой хороший старый друг еще по Гомельскому пехотному, воронежский парень Володя Журавский, командир отделения ДШК в 117-й ТБР. И я остался на какое-то время в этой бригаде, но потом, из-за высоких потерь, все боевые и вспомогательные подразделения,а исключением танков, из 117-й ТБр были влиты в 44-ую МСБр, и я окончательно - «вернулся в родные пенаты». И когда я пришел в штаб первого батальона 44 -й МСБр, к которому была «приписана» наша пулеметная рота ДШК, то меня все сразу узнали, и встретили душевно. А вскоре начались бои на Орловско-Курской дуге.

Г.К. - Какой бой на Курской дуге стал для Вас наиболее памятным?

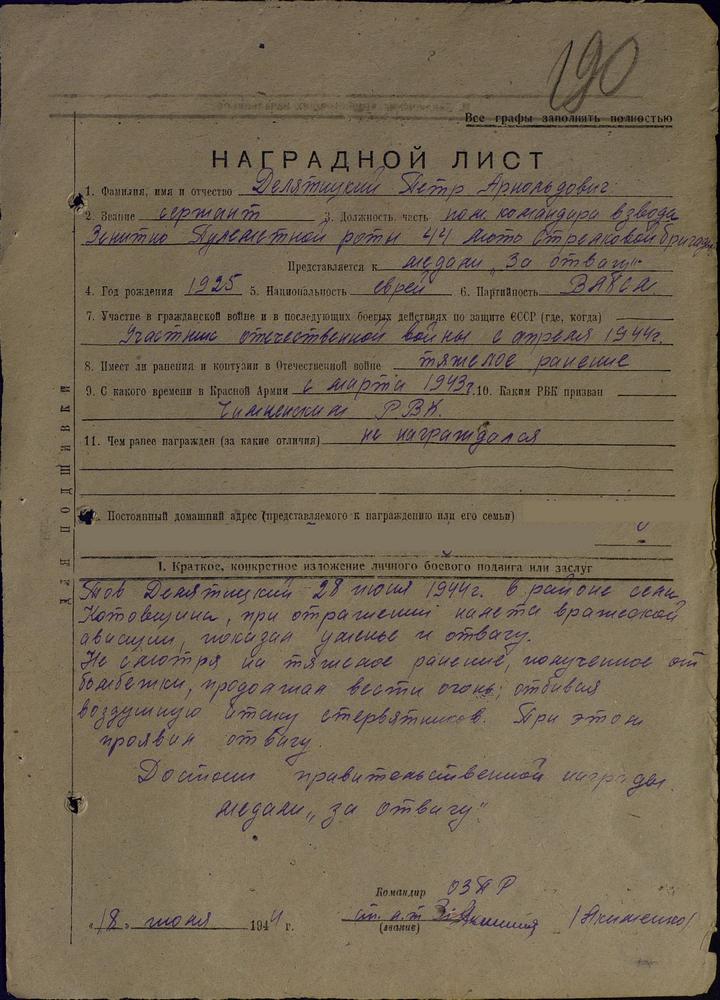

П.Д.- Наши танки пошли в атаку, а навстречу шквал огня. Это в районе деревни, которая, вроде называлась Лишино. Эта деревня уже второй раз переходила из рук в руки. Мы, пять расчетов ДШК, ехали в метрах пятидесяти позади танков. Снаряд попал в машину, в заднее левое колесо. Мы успели снять ДШК, поставить пулемет на катки, и закатить его в какую-то траншею, выглядевшую как сплошная воронка. Прямо рядом с нами лежит погибший расчет ПТР и тяжелораненая девушка - санинструктор. Ее перевязали, и водитель поволок ее в тыл. Наши танки все горят и дымят, а немцы перешли в контратаку. В двухстах метрах от меня, поперек поля боя проходила проселочная дорога. Смотрю, по ней несется на бешеной скорости немецкая грузовая машина. Я из «дегтяревского» ПТР никогда раньше не стрелял, в пехотном училище нас несколько раз тренировали в стрельбе из «симоновского» противотанкового ружья, которое в 1941 году считалось новейшим оружием. Но принцип стрельбы один. Попробовал выстрелить по немецкой машине, но не попал, а второй патрон у меня заклинило в ПТР. Возле убитого расчета лежал экстрактор для гильз, похожий на стамеску. Вот им, с трудом, я и выбил гильзу из затвора. И пока я возился «с отказавшимся стрелять» ПТР, на поле боя появились немецкие танки. Рядом с ружьем валялась картонная «табличка», нарисованная карандашом - «уязвимые места немецких танков», но у меня не было времени в нее заглядывать, я и так примерно знал, куда бить, хотя в бою главное попасть хоть куда - нибудь… Выстрелил, и попал в гусеницу старого немецкого танка. Он остановился. Из танка выскочили три немца, и этот экипаж побежал к своим, в сторону деревни. Подскочил к ДШК, встал на место наводчика и «положил» всех троих. Кстати, свою первую боевую награду, медаль «За Отвагу», я получил именно за этот танк. А потом мы пошли на Белоруссию. Очень были тяжелые бои. Попытки прорваться к Витебску и взять Оршу. Но до самого лета 1944 года существенного продвижения линии фронта так и не случилось.

Г.К. - Как действовала Ваша 44-ая Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова Полоцкая мотострелковая бригада в летнем наступлении в Белоруссии в 1944 году?

П.Д. - «Белорусские бои» я запомнил довольно хорошо. Корпус прошел в немецкий тыл. Начали наступать на шоссе Полоцк - Витебск. Изгибаясь дугой, шла железная дорога. Ночью вышли к какой-то реке, вроде это была Западная Двина. Отобрали с каждого отделения по три человека умеющих плавать и начали форсирование. Машины остались на берегу, ожидая подхода саперов. Переправили три ДШК, нас пулеметчиков было всего девять человек. А за рекой снова изгиб железной дороги, и вдоль насыпи немецкие ДОТы. И два наших мотострелковых батальона пошли на эти ДОТы прямо в лобовую атаку. Прорвались. Вышли к станции Локша и там попали в засаду. В небе появились немецкие пикировщики и стали нас нещадно бомбить. В первый расчет было прямое попадание. Все погибли. Командовал этим расчетом сержант по фамилии Еремеев, или Ефремов… Не могу точно вспомнить… У меня в расчете тоже ранило бойца. Вообще, в Белоруссии в 1943 -1944 годах наша бригада, наверное, несла самые тяжелые потери. Идем по широкой дороге из Бешенковичей. Щебенка. Новая дорога, немцы отстроили. У нас кто-то обнаружил немецкий продуктовый склад с тушенкой, послали туда трех человек, набрать консервов. И когда они, с мешками консервов на плечах, возвращаясь назад, снова пошли по щебенке, то навстречу им выбежал какой-то сапер, кричит - «Мины!» Он начал переводить ребят через дорогу. Вдруг кто-то из них делает неосторожный шаг и подрывается. Только куски тела разлетелись по воздуху. У меня сразу появилось предчувствие, что дальше произойдут очень неприятные события. Прошли три километра, а там засада, мощный немецкий заслон. Наш первый мотострелковой батальон, развернулся в боевой порядок, и пошел в атаку. Но после этой атаки в батальоне осталось меньше 50 человек. Поле боя, представляло из себя жуткое зрелище… Очень страшный бой был, когда первый раз мы пытались взять Шарковщину. В атаку пошли 10 танков из 117-ой ТБр и второй батальон из 44-й МСБр. Немцы подбили два танка, и атака стала захлебываться в крови. Второй батальон пошел в обход, но немцы его почти полностью «скосили» из пулеметов. Тяжелейший бой. Прямо перед нами была церковь, увидел в бинокль людей в проемах окон, пулеметы, вокруг них немцы суетятся, и стали по ним бить из двух ДШК, один бронебойными, второй зажигательными. Выпустили по ним по несколько коробок патронов, (а в каждой коробке было по 50 пуль калибра 12,7мм). Стволы пулеметов нагрелись, «плюются» при стрельбе. В воздухе появились наши ИЛ-2 , долго бомбили немцев, но Шарковщину мы так в тот раз и не взяли, у нас уже некому было идти в атаку. А после Полоцка нас развернули в направление на Прибалтику, дорога на Шауляй. Там мы тоже попали в засаду и понесли большие потери. Почти до единого человека погибла минометная рота нашего батальона. Вообще, в летние дни 1944 года погибло очень много народу, нам не успевали подвозить подкрепления, а воевать было некому. Перед Двинском, «безлошадных» танкистов посылали в пехоту и к нам в роту ДШК на пополнение.

Г.К. - Орден Отечественной Войны 1-ой степени награда для простого сержанта весьма редкая. Вы его там же, в Белоруссии заслужили?

П.Д. - Да. Помните, я вам говорил про группу комсомольцев-добровольцев, которую мне поручил сформировать помощник начальника политотдела бригады по комсомолу Федоров. А дело было так . Через болота саперы настелили гать шириной метров восемь, по которой был приказано перебросить в прорыв, в немецкий тыл, наши танковые бригады. Но немцы выдвинулись вплотную к гати , вышибли из ближайшего леса наших саперов и мотострелков, и сожгли несколько Т-34 прямо на настиле. Я сам видел, как горящие танки заваливались с гати в болото, и их быстро засасывало в трясину. Немцы заняли лес, примыкавший к выходу из болота, и били «фаустпатронами» по пытавшимся переправиться через болото танкам. Вокруг сплошная топь. По закрепившимся на болоте немцам долго била наша артиллерия, их штурмовали ИЛ-2, но все было бесполезно. Вот тогда мне Федоров и сказал, собери ребят, желающих добровольно пойти на задание. Но командовал этой группой, из восьмидесяти человек, офицер, старший лейтенант из батальона мотострелков. Нам дали гранат, кто, сколько унесет, которые мы складывали в брезентовые мешки. Там были в основном противотанковые гранаты. Мы еще успели потренироваться в дальности броска. Впереди шли бойцы с ручными пулеметами, каждый имел по чере запасных диска. Старший лейтенант нам сразу объяснил, что когда побежим по гати, нельзя ни на секунду останавливаться, нам запретили подбирать раненых или вытаскивать упавших в болото.

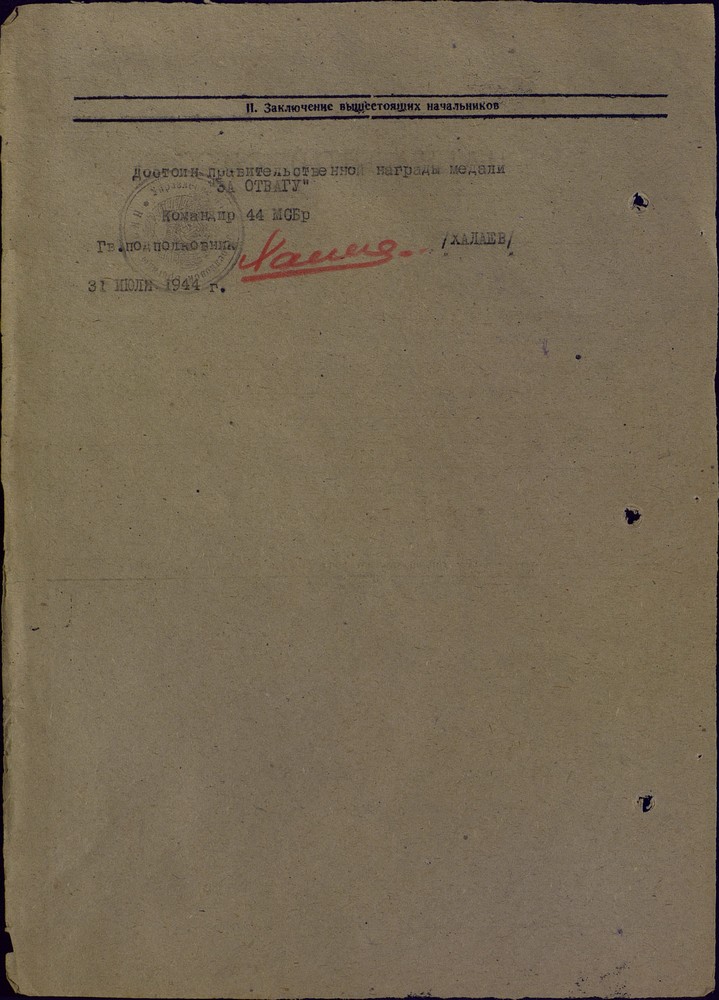

Впереди меня шел мой товарищ Коля Таран. Он бросил противотанковую гранату, и сразу рванул вперед, а граната взорвалась с замедлением, прямо перед ним. Взрыв …и нет Николая. Когда выходили из боя, я его нашел, он весь обгорел, у него оторвало руку, но Таран был еще жив. Всего уцелело в этом бою ровно 25 человек из группы. Наградили всех. Но этот орден я получил только глубокой осенью 1944 года. Меня возле Добеле ранило осколками в правое колено, выписался из медсанбата, пришел в бригаду и там мне этот орден вручали. У нас тогда, кажется, уже был новый комбриг, Герой Советского Союза полковник Кузнецов. Он сменил нашего «старого» комбрига, подполковника Халаева.

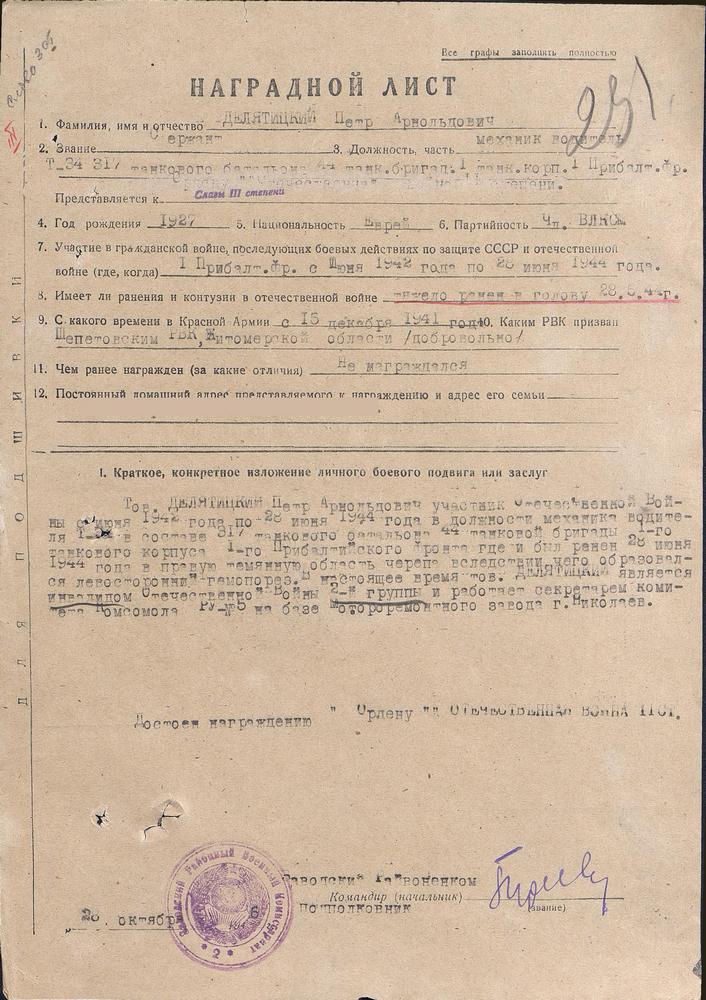

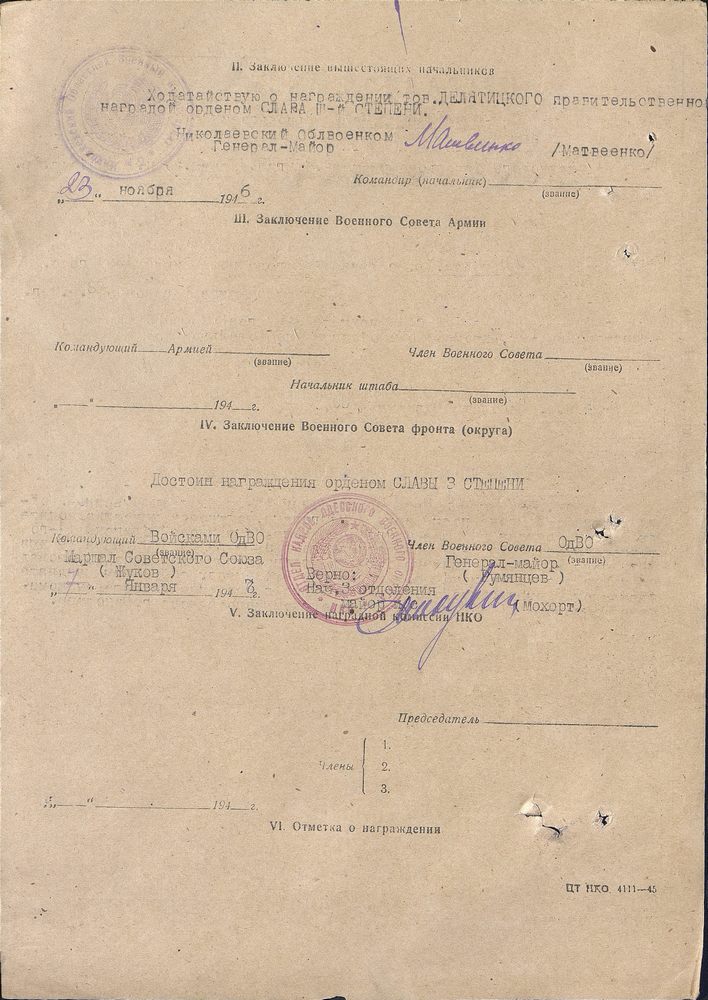

Г.К. - Орден Славы у Вас за прорыв в Восточную Пруссию?

П.Д.- Вроде так получается. Там тоже было нелегко. Самый тяжелый бой шел 20-21/1/1945 года. За день мы отбили 10 немецких атак. Мы ночью захватили город Гросс - Скайспирен и двинулись на Попелькен. Разведка пошла вперед и обнаружила немцев, готовящихся к контратаке. Мой взвод занял оборону в здании разбитой кирхи. Я с одним расчетом на втором этаже, а расчет Игоря Евстигнеева затащил свой ДШК еще повыше. Там нас долбили минами, снарядами, чем хочешь, но мы выстояли. А на следующий день из засады ударил танковый батальон 117- й ТБр и один батальон мотострелков из нашей 44-й бригады и немцы были отброшены.

Г.К. - Как относились к гражданским немцам в Пруссии?

П.Д. - Мы с ними мало сталкивались, почти все гражданское немецкое население ушло к Кенигсбергу. Был период, что мы три дня без боя шли вглубь Пруссии и не встретили ни одной живой немецкой души, ни военных, ни цивильных.Иногда, если подозревали, что молодой немец в цивильной одежде это переодетый офицер, так могли его пристрелить, но женщин и детей почем зря у нас никто не убивал.

Г.К. - Ненависть к немцам испытывали?

П.Д. - Я лично, нет… Хотя, думал , что вся моя родня убита фашистами…Не было у меня по отношению к немцам звериной злобы и жажды кровавой мести. По крайней мере, я пленных финкой на куски не резал, хотя возможностей было немало. Мне до сих пор трудно осмыслить все противоречивые чувства, которые я испытывал, шагая по вражеской земле. Один раз в Белоруссии даже немца пожалел. Шли к Литве, и нас накрыл из пулемета немецкий заслон. Засада. Мы отошли, но в спину немцев ударили партизаны и вскоре из леса притащили несколько плененных немцев. К одному из них, унтеру высокого роста, подбежал старший лейтенант, командир стрелковой роты, и спросил - «Зачем ты стреляешь, когда Гитлеру капут!». Немец гордо ответил - «Нихт капут! Сталин капут!». Ротный его ударил, немец упал на землю. И я поймал себя на мысли, что мне жалко немца, он же безоружный, зачем его бить… А в бою, как я вам уже сказал, убивал «всю дорогу» со спокойной душой. Может, в первый раз немного переживал, а потом… Я же врагов убивал, оккупантов. Совесть меня не мучила и кошмары тогда по ночам не снились. Ведь что самое страшное на войне - цена человеческой жизни была равна нулю. Нажал на курок или на гашетки, убил кого-то, и ничего, никаких эмоций… Ну, еще пару- тройку врагов на тот свет отправил, привычное дело, все эмоции были скудными, все чувства притуплены до предела. Рядом с тобой каждый день кого-то из товарищей убивает, все стало какой-то рутиной. Мы убиваем, нас убивают…Кому, какая доля уготована, кому как повезет. Меня за войну четыре раза ранило, последнее ранение считалось смертельным, и хоть я остался на всю жизнь инвалидом, но даже врачи не верили, что с таким ранением кто-то смог вырваться из цепких лап смерти. Я в госпитале только и слышал на каждом шагу - «В рубашке родился».

Но вот мой командир роты, Иван Акименко, геройский человек, бывший учитель из Лисичанска, который всегда сам лез в пекло боя, за всю войну даже не был ни разу ранен. Везло человеку.

Г. К. - Страх смерти на войне Вам был знаком ?

П.Д.- Хотите - верьте, хотите - нет, но никогда на войне не боялся погибнуть, не знал страха и не думал серьезно о смерти. Мне было все равно, останусь я в живых или нет. Сами поймите, я был мальчишкой, кроме войны ничего не знавший.

У меня не было семьи в тылу, я еще не познал любовь, так что мне было терять? Чем дорожить? Я помню, как на Курской дуге, я спокойно, ни о чем не думая, шел по полю боя, жара дикая, вокруг все, от горизонта, до горизонта, забито тысячами трупов, все земля накрыта изуродованными человеческими телами, неописуемая вонь от трупного разложения, и на меня эта картина не производила особого впечатления, тем более, я уже насмотрелся ужасов под Ржевом.

Мог ли я тогда предположить, что через шесть десятков лет, я буду видеть это поле боя в своих снах почти каждую ночь…

Но не у всех были стальные нервы. Один раз, там же, под Орлом, был случай, мимо нас прошла вперед самоходка, и по ней, точно выстрел немецкий «Фердинанд». Весь экипаж сгорел. Решили мы ребят - самоходчиков схоронить.

И пока мы обгорелые тела из самоходки вытаскивали, у нас один молодой боец из пополнения, от всего увиденного, просто тронулся умом.

Г.К. - Какими были «межнациональные отношения» в Вашей роте и бригаде?

П.Д . - За всю войну только один раз я что-то услышал грубое в свой адрес по поводу моей национальности. И сказал это, пьяный солдат из недавнего «украинского» пополнения. Ему сразу доходчиво объяснили, что теперь тебя Петька обязательно застрелит, и этот солдат наутро пришел извиняться. Кроме этого эпизода у нас, никаких открытых стычек по «национальному вопросу» в роте больше не было. Но не всем нравились евреи, что поделать, мы же не конфеты шоколадные… У нас был командир третьего взвода, хохол, по фамилии Литвин, так во время войны он помалкивал, а после, на встрече ветеранов, что-то начал «вставлять свои три копейки» про «израильскую военщину, известную всему свету» и про « евреев и Ташкент».

Но получив от меня свою заслуженную «порцию отборных матюков», он резко заткнулся. Был момент, что в роте, четырьмрасчетами из девяти командовали евреи, правда, все с «нейтральными» именами и фамилиями, что сразу не разберешь - Владимир Журавский, Юрий Городецкий, Петр Делятицкий. У нас в роте, в техническом взводе был старшина Илья Элигулашвили, который «косил под грузина», но приезжаю сюда, случайно мне попадает в руки книга с очерками о ветеранах, смотрю, а там наш старшина. Вот вам и «грузин». Но хватало евреев и в расчетах, я уже рассказывал про Барга и Рашковского. На Курской дуге к нам пришел с пополнением восемнадцатилетний парнишка Борис Рондель, родом из Житомира, и я забрал его себе во взвод. Весной 1945 года мы были вместе с Ронделем оба смертельно ранены осколками одного снаряда, и в санбате нас положили рядом. У Бориса было ранение в живот, и он скончался на моих глазах. И когда из штаба батальона приехал офицер узнать про нас и спросил - «Как там наш пулеметчик, живой?», то услышали в ответ от санитаров - «Это который? Чернявый такой? Еврей? Этот умер, еще утром». Но санитар говорил о Ронделе, а офицер подумал, что это я «отдал Богу душу», и рассказал в батальоне, что ветеран бригады, командир пулеметного взвода старший сержант Делятицкий скончался после тяжелого ранения, одним словом - «пал смертью храбрых». Но я еще цеплялся за жизнь, и выкарабкивался с того света обратно. Вообще, в танковых частях антисемитизм не был явным.

У нас, как «солдатский фольклор», передавалась из уст в уста «знаменитая» история о том, как в апреле 1942 года, на формировке, танкисты из нашего корпуса поехали на станцию Хомяково получать танковую колонну, построенную на средства верующих и переданную в дар Красной Армии от Православной Церкви. Отобрали на приемку танковой колонны тридцать механиков-водителей и тридцать командиров танков из 1-й гв. ТБр и 89-го ТП, входивших тогда в состав нашего корпуса. Напутствовать танкистов вышли комиссар корпуса полковник Бойко, и вроде еще был начштаба Кравченко. Они посмотрели на строй танкистов, и тут Бойко заматерился на своих политруков - « Колонну танков дарит русская церковь, сам митрополит ее освятил! Так почему в строю танкистов, едущих принимать дар от православных, половина - евреи ?! У нас, что, в корпусе русских нет?». Одним из стоявших тогда в этом строю танкистов, был мой друг Яша Гоникман, сейчас он живет в Балтиморе. Так что еще живы свидетели этого эпизода.

Г.К . - С евреями «разобрались» . А как относились к солдатам, нацменам из южных республик?

П.Д.- Все жили дружно. И проблема, что многие нацмены плохо знали русский язык, была легко разрешаема. У меня во взвод пришел с пополнением молоденький узбек Сайфулаев, по-русски знал поначалу два десятка слов, в основном матерных.

Но рядом был боец Файзулин, татарин, хороший парень, который великолепно говорил на русском языке и еще мог спокойно объясниться по - казахски и по- узбекски. Так мы его к солдату-узбеку «приставили», и вскоре новичок и пулемет знал, и даже русские песни научился петь. И погибли они вместе, в одном бою…

Г.К. - Вы сказали фразу - «Петька обязательно пристрелит». Так легко было «воплотить подобную угрозу в жизнь»?

П.Д. - На передовой, в бою, подобные вещи были возможны… И не в бою тоже. С сибирским пополнением пришел к нам солдат по фамилии Чиж, бывший бандит. И достал он нас всех своими хулиганскими выходками. Мы от него просто « смертельно устали». Решили его сами застрелить. Бойцы взвода как-то собрались вместе. Дали этому Чижу в руки лопату и говорим - «Копай себе могилу. Решением взводного собрания ты приговорен к расстрелу!». Чиж молча взял лопату, и начал копать… Я был помкомвзвода, но давно исполнял обязанности командира взвода, нашего взводного офицера ранило, а на замену, так до конца войны никого и не прислали. Все ребята на меня смотрят. Думаю, хрен с ним, пусть живет. И не стали мы его «в расход пускать». Чиж потом ходил - тише воды, ниже травы.

Или вот вам другой пример. В 1944 году пополнение было большей частью с оккупированных территорий, из украинцев, мобилизованных с Западной Украины. Улыбчивые, послушные, исполнительные. Бывших партизан среди них не было, а вот «дезертиров и «примаков» 1941 года», хоть лопатой по сторонам отгребай . И ты чувствуешь, что среди них обязательно есть твари, которые немцам помогали и евреев живьем в землю закапывали, но молчишь…

До поры, до времени. А потом бывало такое, подходит кто-то из новичков роты или батальона, и шепчет на ушко «ветерану бригады», вон, мол, Мыкола у немцев полицаем был, а Петро в расстрелах участвовал. И у нас не было желания «сдавать» кого-то из них «в особый отдел» для дальнейших разбирательств, тем более, эти люди прибывали из запасных полков, а не из полевых военкоматов, и какие-то проверки уже проводились. Но если кто-то из бывших полицаев и немецких прислужников и прошел через сито проверки, через нас он уже «не проходил». Таких, «заподозренных в пособничестве врагу», сами солдаты убивали при удобном моменте. Я сам лично таких убивал… Можете не сомневаться, так было на самом деле. А те ветераны, особенно пехотинцы, которые вам скажут, что у них такого не происходило, просто не желают искренне рассказывать о подобных случаях.

Г.К. - Какое пополнение считалось самым надежным ?

П.Д. - Сибиряки. В 1943 году к нам пришел красноярский парень Иван Яковлевич Потапьев, 1923 года рождения. Старший сержант Потапьев был одним из самых надежных и смелых бойцов. Он был мне близким другом .

Г.К. - Один из ветеранов Вашего корпуса рассказал , что в зимних боях под Витебском, сзади, за наступающими, стояли заградотряды с пулеметами.

Такое было на самом деле или «навеяно либеральной прессой»?

П.Д. - Под Витебском …Да … Мы с ними даже сталкивались вплотную у колодца, вместе набирали воду в канистры. Один из них, посмотрев на нас, сказал следующую фразу - «Вот сука - война!».

Г.К. - Во время войны Вы не пытались разыскать своих родных?

Фамилия - Делятицкий - весьма редкая.

Хотя на днях мне один разведчик из бригады морской пехоты с Карельского фронта рассказывал, что лежал в госпитале с тяжелораненым моряком Северного Флота Петром Делятицким, и я еще подумал, какое совпадение.

П.Д. - До середины сорок четвертого года я никаких попыток разыскать родственников не предпринимал, просто был уверен, что все они погибли в начале войны. У отца было четыре родных брата, которые жили на Украине, но я не знал, не помнил точных адресов, и предполагал, что, скорее всего, они уничтожены немцами, вместе с семьями. Но в 1944 году, вдруг некоторые солдаты стали находить своих родных оставшихся на оккупированных территориях, люди писали запросы в местные советы, и оттуда приходили письма, в которых сообщалось о судьбах семьи. Я написал в Николаевский горисполком, ответа не было. У нас в штабе служила девушка Роза Платонова (Ковалева). Она решила мне помочь, и от имени командования части, стала рассылать запросы в так называемые «крупные центры по эвакуации» - в Барнаул, Новосибирск, Бугуруслан, Куйбышев, Свердловск, и даже в Казахстан. А дальше, случилось такое, что любой сценарист латиноамериканской «мыльной оперы» удавился бы от зависти, настолько получился - «лихо закручен сюжет». И подробности происшедшего я узнал только через сорок лет, &nb;на встрече ветеранов корпуса в Калининграде. Оказывается, на следующий день, после того как меня объявили погибшим, в бригаду пришло письмо из Свердловска, в котором сообщалось, что гражданка Делятицкая, проходит по спискам, как убывшая из эвакуации из Свердловской области на свою родину, в город Николаев. Роза написала письмо в Николаев , на довоенный адрес бабушки ( единственный адрес, записанный в моей учетной карточке личного состава), в котором было сказано, что боевые товарищи выражают свою глубокую скорбь и соболезнование, и рассказано, как я, прошел с корпусом весь его боевой путь и был убит в боях под Кенигсбергом. Я потом нередко читал это письмо заново. А следом за письмом пришла официальная похоронка. Но я ничего об этом не знал. И когда осенью 1945 года, в госпитале, пытались решить что со мной делать - отправлять в дом инвалидов или пристроить еще куда-нибудь, я упросил замполита госпиталя, чтобы меня направили в мой родной город Николаев, хотя я совсем не надеялся там кого-то встретить из своей семьи… Но я там нашел свою маму и узнал о судьбе других родственников. Так что, никогда не надо умирать прежде смерти. А моряк Северного Флота старшина Петр Львович Делятицкий, это, скорее всего мой двоюродный брат и полный тезка. Сын папиного брата Льва. Он воевал на Север, был два раза ранен, и после войны остался жить в Мурманске. И у другого брата отца Соломона, тоже один из сыновей носил имя Петр. Он воевал на войне автоматчиком в пехоте, был дважды ранен, но остался живым. Вообще, все мои двоюродные братья и одна сестра ушли на фронт. Большинство погибло. Те, кто выжил - вернулись домой инвалидами. Делятицкий Михаил Львович, командир взвода 45-мм в ИПТАПе, три раза ранен.

Делятицкий Александр Давидович, танкист, погиб в 1942 году.

Делятицкий Яков Давидович, погиб в 1943 при форсировании Днепра.

Делятицкая Бела, была на войне санинструктором, убита в Сталинграде.

Делятицкий Владимир, командир БТР, остался живым.

Делятицкий Борис, погиб в 1941 году под Москвой.

И этот список я еще могу долго продолжать, наша семья внесла свою посильную лепту в Победу над врагом, и из нее мало кто уцелел в этой беспощадной войне. В Харькове жила мамина родня. После войны я приехал туда, а из всей родни в живых только мой двоюродный брат Григорий Налево, артиллерист, потерявший на фронте ногу. Спрашиваю его - «А где Яша, твой брат». Он рассказал, что Яша был летчиком - истребителем, и погиб в воздушном бою весной 1943 года… Простите, что я немного ушел в сторону от вашего вопроса о поиске родных, но ничего страшного не произойдет, если я немного еще и о своей семье расскажу.

Г.К.- Так что произошло с Вами в Вашем последнем бою?

П.Д.- В апреле сорок пятого, уже после Кенигсберга, бригада пошла дальше к морю, добивать немцев. Танки прошли вперед и превратили дорогу в болото. Машины роты ДШК пройти по этой грязи не смогли, даже «студеры» завязли. А поскольку мотострелков в бригаде почти не осталось, нам приказали в пешем строю сопровождать танки в атаку. Взяли автоматы и пошли. Грязь чуть ли не по пояс. Борис Рондель шел со мной рядом. Начался обстрел. Рядом взорвался снаряд… И все… Полный провал. Утром очнулся и услышал голоса, это похоронная команда вытаскивала трупы из грязи. Говорить я не мог…А потом, снова все вокруг потемнело, и я потерял сознание. Позже рассказывали, что из болотного месива торчала только моя макушка, залепленная грязью, и один из «похоронщиков» сказал своему товарищу, мол, посмотри, какая крупная картошка. Потом очнулся в санбате, увидел рядом умирающего Бориса, и снова провал в сознании. В следующий раз пришел в себя на операционном столе в полевом госпитале. Лежу на животе, моя голова, в каком то фиксирующем «зажиме», почти свешивается со стола, и слышу, стук пинцета , и слова хирурга, который говорит операционной медсестре - «смотри, какой осколок большой». А потом бросил этот осколок в эмалированный тазик на полу… И снова - тьма…

Одним словом, в мою голову попало шесть осколков от немецкого снаряда. Я был без каски… Один из этих осколков, длиной в полтора сантиметра, выбил кусок черепной коробки в правой теменной области и прошел до левой лобной области. Мне сделали трепанацию черепа. Потом все было в какой-то пелене, в тумане . Погрузили в «люльку», в санитарный самолет ПО-2, и привезли в армейский госпиталь. А дальше на санпоезд, и доехал я аж до города Горького.

Медики мне повязки меняют, и между собой переговариваются - «посмотри, как мозг пульсирует». У меня не двигались ноги, не действовала левая рука, я не мог говорить. С такими ранениями у меня не было шансов остаться «нормальным человеком», хирурги говорили, что хоть я и выжил, но осколки должны были задеть все важные центры, ответственные за зрение, функцию мышления и так далее, одним словом, я, по всем «медицинским законам и книгам», должен был превратиться с слепого обездвиженного безумного инвалида. Но я все же жил, видел, слышал, понимал речь, пытался говорить сам. Меня кормили с ложечки и учили заново ходить. Я почему-то верил, что не останусь инвалидом. И когда я смог наступать на правую ногу, то к левой ноге, полностью безжизненной, привязывал портянку и «тащил ногу» за собой… В середине осени меня снова взяли в операционную, но только прикрыли лоскутом кожи дыру в черепе, и снова вернули в палату… Больше всего я боялся, что меня, как инвалида и сироту, отправят в какой-нибудь дом инвалидов, в «богадельню», «приют для калек». Попросил, чтобы меня выписали и отправили домой, по месту рождения. Мне дали сопровождающую медсестру, и я с огромным трудом доковылял на костылях до вокзала. А потом сказал ей - «Уходи, я сам поеду»… Вокруг меня по улице ходили люди, целые, молодые, красивые, а я… И тут мне захотелось умереть, ну кому я такой буду нужен? Быть кому-то обузой? Я даже не мог себе такое представить…

Г.К.- Как складывалась дальше Ваша жизнь?

П.Д. - Добирался до Одессы сам. Ехал долго и тяжело. Все вагоны набиты битком «дембелями», реэвакуантами и «мешочниками». Что только со мной на пути домой не происходило, разве расскажешь… Добрался до Одессы, а потом, уже на одном костыле, «дошкандыбал» до Рузановки, оттуда шла дорога на Николаев. Одна из проходящих мимо автомашин остановилась. В кабине сидели два пьяных матроса. Я попросил меня подбросить. В ответ услышал - «Гони тысячу рублей, а там посмотрим». Мне перед выпиской выдали мое сержантское жалованье за полгода, да еще какое-то «выходное пособие», так что, деньги у меня были, (как старший сержант танковых войск я на фронте получал 375 рублей в месяц). Но, матросы, забрав у меня требуемую сумму, даже не стали мне помогать забраться в кузов. Но ведь видели гады, видели же шкуры, что перед ними инвалид-костыльник, с забинтованной грязными бинтами головой. И мне стало ясно, что возвращаюсь я уже в «другую страну», где отношения между людьми стали окончательно и бесповоротно - «послевоенными», и мне еще многому придется удивляться… Матросы довезли меня до Николаева, до моста через Буг. Дорога по мосту вела прямо в город. Слез с грузовика и пошел, навстречу неизвестности, со страхом ожидая услышать от бывших соседей, - «…а ваших то, всех немцы поубивали…». Иду по улице, и вижу, как впереди меня идет женщина. А походка такая знакомая, как у моей мамы… И я крикнул - «Мама!». Она не слышала. Я крикнул вновь. Женщина повернулась ко мне лицом. Это была - моя мать… Она сразу узнала меня. Застыла … И раза три пыталась бежать мне навстречу, ее ноги хоть и делали какие-то шаги, но она оставалась на месте. Такой шок еще надо суметь пережить. Я дошел до мамы, мы обнялись и стали плакать, не обращая внимания на прохожих, которые смотрели на нас … Пришли в дом моей бабушки, в дом, в котором я родился. Наш дом уцелел, во время войны в нем жили полицаи, и воремя отступления немцев из Николаева его не успели спалить. Спросил маму, а где мои брат и сестренки… И тут я узнал такое… Оказывается, что сразу после первой бомбежки Луцка, на рассвете двадцать второго июня 1941 года, к дому комсостава подъехала полуторка, в нее загрузили четыре семьи и повезли женщин и детей на железнодорожную станцию.

И через полчаса, во время повторной бомбежки в наш дом было прямое попадание авиабомбы, и дом был полностью разрушен. И в то проклятое утро, увидев свой дом в развалинах, я подумал, что все мои родные погибли. Но судьба уготовила моей семье не менее страшную участь. Когда семьи комсостава привезли на станцию, произошел повторный немецкий авианалет, и осколками бомбы убило мою годовалую сестренку Милу и четырехлетнего братика Шурика… Мама, сходя с ума, сама хоронила своих детей в воронке от авиабомбы. И тут станцию бомбили вновь. Женщины схватили маму и силой затащили ее в вагон, вместе с моей второй сестрой… Так что, даже нормальной могилы нет у моих сестры и брата… Семьи комсостава доехали до Курска, а оттуда мать направилась к моей бабушке в Николаев. Вскоре немцы подошли к городу, но мать, вместе с бабушкой и моей маленькой сестрой, успела убежать от фашистов. Добрались в Краснодарский край, в станицу Ново-Покровская, но война пришла и туда. И снова пришлось уходить с колонной беженцев на восток… Мама оказалась в Свердловской области, а после освобождения Николаева, в конце сорок четвертого года, вернулась в родной город. Спросил про отца, и мама рассказала, что отец живой, сейчас служит в Заполярье, уже в звании полковника. Когда написали отцу, что я живой, и только сильно покалеченный, то он сразу демобилизовался из армии и приехал ко мне. Отец привез мне аккордеон, и я пытался на этом инструменте играть, чтобы разработать левую руку, которая, по - прежнему не действовала. Постепенно «научился ходить» только с палочкой, без костылей, и моим рукам вернулась сила и сноровка. Но я не хотел оставаться инвалидом, и заливать свою душевную боль водкой. Инвалидная пенсия тогда была нищенская, 120 рублей, как раз на три дня ее хватало. Тогда к инвалидам не было какого-то особого отношения, слишком много калек оставила за собой война. У меня была вторая группа инвалидности, так каждый квартал нас гоняли на медицинскую комиссию, на переосвидетельствование и на переаттестацию.

Сидим в очереди на комиссию, фронтовики-калеки, половина из нас без ног или без одной руки, и грустно шутим, что в райсобесе только и ждут, вдруг у кого-то из инвалидов, рука заново отрастет, так пенсию ему платить не надо будет, и таким образом, мы «сэкономим трудовой рубль для всего советского народа». Врачи на комиссии, глядя на прикрытую кожным лоскутом «яму» в черепе, мне всегда повторяли - «Вы, дорогой товарищ, в рубашке родились, не может такого быть, чтобы человек с шестью осколочными ранениями в голову выжил…». Оказывается, может, такое быть… Пошел работать в горком комсомола, записался в вечернюю школу, за два года закончил четыре класса.

В 1947 году поступил на радиотехнический факультет Одесского электротехнического института связи. После окончания учебы работал «на армию», занимался «оборонной тематикой». Защитил кандидатскую диссертацию, написал докторскую. Чем конкретно занимался, спрашиваете? Например, создавал «системы дистанционного управления с особыми параметрами», разрабатывал РИПы ( радиоиммитационные приборы), и многое другое.

Но я не думаю, что моя послевоенная работа каким-то образом касается темы вашего интервью о войне. Мне пришлось, вскоре после окончания института , принять участие в печально известных «Тоцких учениях», а позже, побывать еще во многих местах, о которых не стоит говорить даже сейчас.

Г.К.- Мало кто из Ваших сверстников успел принять участие в боях, двадцать седьмой год рождения стали призывать в армию только в конце 1944 года. Но Вы начали воевать в возрасте неполных четырнадцати лет, четыре года провели на фронте, прошли через кровь и адские муки войны от Москвы до Кенигсберга.

Три ранения , контузии. Никогда не сожалели о своей нелегкой фронтовой доле?

П.Д. - Ни о чем никогда не жалел. Просто мне выпала такая судьба, подростком уйти на фронт, убивать врагов моей страны, мстить за свою семью и за погибших боевых товарищей. Я воевал за любимую Родину . И это самое главное, важное и дорогое моему сердцу и памяти , из всего , что я сделал в своей жизни…

Интервью и лит.обработка: Г. Койфман