Я Шупляков Эриксон Платонович, родился второго августа 1925 года в Беларуси. Отец, Платон Миронович 1896 года рождения, служил начальником пограничной заставы. И вот когда я родился, командиры собрались, и стали решать, как меня назвать. Тогда были уже известны Амундсены, Эдисоны.… Ну, и по пьянке наверно меня так назвали. И я вот, как дурак, всю жизнь мучаюсь с этим названием, это же не имя, а фамилия. У меня были две сестрёнки: Верочка и Ирочка, а я Эриксон. И Верочка, и Ирочка в 1942 году умерли, в блокаду, я один только остался. Через год или полтора после моего рождения отца послали в Смоленск на курсы повышения (квалификации). Мы с мамой немножко пожили на Родине отца - в Беларуси, а потом переехали в Ленинград, где нам дали комнату. Отец, после окончания курсов служил в воинской части. Его заместитель подделал подпись какую-то, не знаю, имущество пропало что-ли. Отца вызвали на допрос - подписывал? Он отвечает, что я ничего не подписывал и ничего не делал. Но дело завели, и ему дали десятку, как обычно. Отсидел чуть не три года, и попался его заместитель, и слава Богу, попал к тому же следователю, который вёл дело отца. Всё открылось - кто, что и как. Отца выпустили, а того посадили. Отца хотели восстановить в звании и в партии, но он сказал, что если вы мне не верите, то мне от вас ничего не надо. Короче он с ними переругался. Отец приехал к нам в Ленинград, устроился работать в шестнадцатый строительный трест бетонщиком. Раньше на Васильевском острове было два военкомата - Василеостровский и Свердловский. Из Свердловского военкомата отца всегда вызывали, и он летом воспитывал, обучал допризывников. Тогда существовал военный всеобуч, три раза отца вызывали, на месяц отрывали от работы. Мама работала уборщицей в шестиэтажном доме на углу Косой и 27-й линии Васильевского острова, принадлежавшем Балтийскому заводу. Еще она подрабатывала в аптеке, находившейся возле рынка. Вот ей дадут лекарство и она должна немедленно доставить его респонденту, потому что это лекарство только два часа действует. Вот так мы и жили, а так учёба, спорт - я играл в волейбол, баскетбол, голубей гоняли.

О репрессиях могу рассказать один случай. Когда отец служил на заставе, у него был заместитель Иванов Борис Борисович. Вскоре после того, как отца послали на курсы, Борис Борисович демобилизовался. Он работал начальником цеха на заводе, возле стадиона имени Ленина. Как-то после получки он и ещё четверо человек собрались, что-то отметить, выпили. Один из них написал донос, что Борис Борисович говорил что-то про Сталина, и Борис Борисыча посадили на десять лет. Когда началась война, он писал, просил, умолял, чтобы его отправили на фронт, он же военный, но его так и не отпустили, досидел секунда в секунду. Ещё, вот расскажу - в доме, где мы жили, на первом этаже был «красный уголок», помещение было перегорожено простынями и там жили ребята- одиночки. И вот был дядя Лёня электрик. Он меня часто водил на Большой проспект в «фабрику-кухню» и угощал котлетами. И вот, в один «прекрасный день», приехали и забрали дядю Лёню. Говорили, что в «красном уголке» висел портрет Сталина, и он проколол портрету глаза. Доносов было чёрт знает сколько. Топили, топили, дядю Борю забрали, а на его место кого-то своего поставили. То есть кто-то не нравится, сразу соберутся, напишут, подпишут, и всё. Никто ничего не проверял, сразу хоп - и всё. Не то, что сейчас, следствие идёт по месяцам. Но если честно говорить, мы к Сталину не касались. Мы были пионерами, линейки, галстучки, потом голосовали, поддерживали, голосовали, всё было нормально. Когда я попал в батальон связи, заместителем по политчасти был майор Франц Марьянович Виленский, поляк. Он знал мою биографию, я был самый молодой в батальоне и вот он пригласил меня к себе и говорит: «Сынок, смотри, надо тебе постепенно поступать в партию, иначе пропадёшь так же как отец». Он берёг меня всю войну, и я ему очень благодарен.

В 1941 году я окончил восьмой класс средней школы. Очень хорошо помню день начала войны. Была прекрасная погода, солнышко. На этот день у меня были билеты на футбольный матч Тбилиси «Локомотив» с Ленинградским «Динамо» на стадионе имени Ленина. Билет тогда стоил пятьдесят копеек, а играть должны были часов в пять – шесть вечера. Когда объявили войну, всё конечно отменили. Речь Молотова я не слышал, а о войне узнал от людей. Отец с матерью, конечно, были в шоке, ну а мы маленькие были, чего там, ни воспринимали абсолютно.

После начала войны, 23 июня, часа в два – три дня, подъехала машина, отцу - собирайся, и отправили в армию, помню, выдали пособие - триста рублей. Отца забрали и отправили в порт Сиданка, на Дальний Восток, там они формировали дивизию из курсантов военных и морских училищ, об этом он мне писал. Потом их бросили под Москву. В январе 1942 года пришло извещение, что он тяжело ранен, и отправлен в Горький (ныне Нижний Новгород). Месяц он пролежал, очухался, и снова пришел конвертик, «Меня выписывают и по дороге на фронт, возможно, заеду». А мы лежим уже, и думаем, что вот папа приедет и привезёт кусочек хлеба, ждём, ждём, ждём, и дней через пятнадцать приходит письмо: «Простите, извините, не отпустили, опять на фронте в своей части».

Отец был капитаном запаса. Он погиб между десятым и пятнадцатым марта 1944 года в Белоруссии. Он был лейтенантом, его разжаловали, но это другая история. Служил лейтенантом в пулемётной роте и был очень тяжело ранен. Сколько мы не посылали после войны запросов, один ответ - «из медсанбата направлен в госпиталь». (По данным ОБД «Мемориал» Шупляков Платон Миронович лейтенант ком. взвода первой пулемётной роты 212 с.п. 49 с.д. ранен 18.07.1943 г.)

Маму через военкомат сразу направили работать санитаркой в госпиталь, располагавшийся во Дворце Культуры имени Кирова. В нём она работала до самой эвакуации госпиталя. Там - рядом с Дворцом культуры было то-ли немецкое консульство, то-ли просто жили немцы, и пока они жили, обстрелов никаких не было, а как только немцев эвакуировали, сразу начались обстрелы. Снаряд попал в библиотеку Дворца культуры, но слава Богу, ни один раненый не пострадал. После этого госпиталь эвакуировали. Надо сказать, что Васильевский остров обстреливался меньше, чем центральные или промышленные районы Ленинграда. После эвакуации госпиталя маму сразу устроили на Балтийский завод. Осенью, в школу я не пошел. Через военкомат меня призвали на курсы всеобуча. На площади перед Дворцом культуры имени Кирова гоняли, я был голодным, что даже голова кружилась, а всё равно гоняли. У нас на двенадцать корпусов была одна котельная, и там мы засекли ракетчика. Мы были на улице и видим - взлетела ракета Смотрим, рты открыли, и человек не пошел, а побежал к котельной. Метрах в ста от нашего дома был пункт, откуда запускали аэростаты воздушного заграждения, и мы туда немедленно сообщили, куда он ускользнул. Солдаты моментально отправились туда, окружили и его забрали. Помню, он был в гражданской одежде, но кто такой не знаю. Когда выпал снег, мы уже никуда не ходили. Уже всё сидели дома. У нас была маленькая печка, пока были дрова - топили, а потом уже и стулья сломали, и нечем стало топить, спали в пальто. Наша семья занимала одну комнату в трёхкомнатной коммунальной квартире. Во второй комнате жила семейная пара, дядя Лёня и его жена Наташа. Мы с ними очень дружили. Когда они уезжали из города, мы просили - возьмите хоть одну нашу девочку с собой, но они побоялись, что по дороге ребёнок может погибнуть, и отказались. В другой комнате жили Костылевы, с ними жила племянница, так они её голодом уморили, вывезли и где-то бросили, а на её карточку продолжали получать продукты. Месяц получали и потом тоже уехали.

Конечно, главное был голод. Из-за голода у сестрёнки Верочки, в кишках образовались дырки - и она уже не могла есть. Иришка в 1940 году переболела крупозным воспалением лёгких, ей надо было хорошее питание, а тут голод и она тоже умерла. Блокада, ужас был просто, чего там говорить.

В марте 1942 года, по домам ходили женщины из специальных команд, смотрели, живы люди или нет. Выносили мёртвых, искали живых, смотрели - как дети? Я тоже уже еле ходил и мне дали направление в больницу. Пошел с матерью, но не дошел, потерял сознание. Но люди помогли и довели меня всё же. Трое суток я лежал без сознания, слава Богу, в больнице оказалась учительница из нашей школы, которая узнала меня. Она просила у врачей какие-то таблетки, и давала мне их по одной. Я так лежал какое-то время, и обделался. Она услышала, прибежала, поцеловала меня: «Ой, сыночек, будешь жить». Потом меня перевели в другую больницу, затем во вторую, третью. Не знаю, из какой уже больницы я выписался, но это было в конце июня - начале июля. Совершенно не помню, что происходило в последующие полтора-два месяца, а в конце августа - начале сентября 1942 года, меня призвали в армию. Комиссия Свердловского Военкомата признала меня годным к строевой. На сборном пункте, располагавшемся левее Витебского вокзала, я пробыл, наверно полмесяца. Приходили «покупщики», подбирали себе людей по специальности, именно кто куда подходит. Меня вызвали, и спрашивают: «Сколько классов?» Я отвечаю: «Восемь классов». Стали расспрашивать - как, чего, что? А потом спрашивают: «Песни знаешь, какие-нибудь?» А у нас в доме жил профессор Шапошников, преподававший в Горном институте, Его старший сын был старше меня и любил оперы, оперетты, он их разучивал и часто напевал, это очень смешно было, и я что- то запомнил. Я отвечаю: «Песен я не знаю, а вот такое: «Зумба квивма тэрминат, зумба квирма тэльмина. Анакаберма ашираумба ашира, шира румба зумба зумба квирна терминат, зумба квирна термина!» А это что-то в опере на иностранном языке. Ну, вот они трое переглянулись и говорят: «Ты нам годишься, пойдёшь в радисты». Меня взяли в школу радистов на Суворовском проспекте. Учили нас здорово, можно сказать денно и нощно. Надо было быстро учиться и на фронт, радистов не хватало. Кормили очень хорошо. Конечно, после этого голода, я не знал никакого удовлетворения в еде, мог съесть целую кастрюлю супа или ещё чего нибудь. Все радовались, когда были дежурными по столовой, уже наедались вдосталь. Учили работе на морзянке. Приём на слух и работа ключом. Изучали только отечественные радиостанции - «РБ» и «РБМ». Каждая состояла из двух упаковок - приёмопередатчик и блок питания. Учёба закончилась к концу года, я получил первый класс и звание старшины. Там было так: оканчиваешь школу радиоспециалистов третий класс - сержант, второй класс - старший сержант, первый класс - старшина. Когда я пришел в свою воинскую часть то начальником радиостанции у меня был только один в звании старшины по фамилии Свечной, а двое последующих старшие сержанты. Это, мой начальник старший сержант, а я молоденький старшина. Служить меня направили в 46-ю стрелковую дивизию, бывшую 1-ю войск НКВД, в отдельный батальон связи. Землянки батальона располагались в железнодорожной насыпи в районе посёлка Красный Бор. Справа мы были, за нами разведрота.

Хочу ещё один момент рассказать. Когда я был ещё в школе радистов, не помню в каком месяце, проводилась операция. В стороне г. Пушкина были высоты. Необходимо было взять одну высоту, с которой немцы просматривали каждое наше передвижение. Участвовали штрафники, матросы, ну и наша пехота. И направлены были туда несколько радистов. Ну, взяли эти высоты, немцев выбили, всё нормально. А к нам в школу приехала машина, нас быстро вызвали во двор. Из машины выходит майор, выводит солдата и читает приказ, что вот - бежал с поля боя. Солдат был «еврейчик», фамилия еврейская, не помню, закончил он школу или ещё заканчивал и как был направлен на этот прорыв - не знаю. Майор зачитал - «бежал с поля боя, приговаривается к смертной казни». Поставили его к задней стене дома, где не было окон, вышли трое исполнителей - пли, и всё - расстреляли. Это нас заведомо предупредили, что такое уйти с поля боя. Это был не последний расстрел, который я видел. У нас в дивизии был начальник СМЕРШа капитан Евдокушин, очень злой человек, просто вообще не человек. Однажды, когда мы стояли под Красным Бором, в дивизию ехала машина с хлебом, немцы просматривали этот участок, и засадили снаряд. Машину разорвало, хлеб разбросало по кустам. А в это время там проходил старший сержант из разведроты. Он подобрал две буханки, и принёс в разведроту. Об этом узнал капитан Евдокушин. И всё, всех выстроили, и приказ - расстрелять. Мы были все в шоке, за что?! Он принёс эти две буханки в роту, он не воровал, всё разбросано было. И просто по-человечески думаешь - сколько бы он ещё, разведчик, пользы бы принёс на фронте. Ну, в штрафную роту послать, допустим, - нет, расстрелять. Ну, разве так можно? Все были в шоке буквально, и офицеры и рядовые, а ничего не поделаешь, приказ есть приказ. Вот так было. И потом ещё в Польше, кажется, расстрелял одного парнишку, тот с поля боя бежал. В общем, был такой злой капитан. С заградотрядами я не сталкивался, не видел их и про них не слышал.

Я прибыл в дивизию примерно за месяц до начала наступления, всё это время мы занимались плановым дежурством. У нас была машина с радиостанцией, там по очереди дежурили. Справа и слева от насыпи были поля. Мы ходили по ним, собирали разные дровишки, чтобы приготовить, себе покушать, леса-то вокруг не было. Так стояли мы довольно долго. Сильных боёв не было. Работали разведчики, помню, привели троих пленных немцев, правда на обратном пути их группу обнаружили и обстреляли. Один разведчик был убит, но его удалось вынести. Не помню, когда это было, но немцев уже отогнали, мы шли наверно километр по краю леса к какой-то деревне. Нас троих радистов: начальника радиостанции Семёнова из Беларуси, меня и Володю Барышникова, придали стрелковой роте численностью около шестидесяти человек. В обход этой деревни была направлена лыжная рота. Не знаю, что это была за операция, разведка боем или что другое. Часов в шесть утра мы подошли к деревне, стояла мёртвая тишина, все спят. Уже под утро началась стрельба со стороны лыжников. Тут и мы вступили в бой. Немцы - кто с автоматами, кто с чем, выскакивали, в одних кальсонах и рубашонке. Тут их мы перебили много, но и сами потеряли семь человек. Как только мы вошли в деревню сразу развернули радиостанцию под таким высоконьким домом. Когда началась стрельба, то с чердака этого дома немец дал очередь, но ребята сразу засадили туда гранату, там было ранено наверно четверо немцев, они там что-то орали, но выстрелов больше не было. Оказалось немец своей очередью буквально отрезал пятку Володе Барышникову. Ребята его быстро подхватили и вынесли в тыл. Всё это продолжалось буквально несколько минут, немцы в деревне очухались, и оказалось, что их там был целый батальон. Старший лейтенант- командир роты отдал приказ, немедленно отступать. И вот все побежали по чистому, снежному полю. Пока я сворачивал быстренько свою радиостанцию, выяснилось что начальник радиостанции Семёнов пропал. Вот все собрались, смотрим - Семёнова нигде нет. То-ли подстрелили, то-ли что. Как у начальника, радиостанция оставалась у него, у меня только питание. На следующий день была эта деревня взята и когда допрашивали местных жителей, они рассказали, что видели в машине нескольких пленных, как лыжников в маскхалатах, так и наших, может быть и раненые были, но все сидели. И вот до сих пор неизвестно, что с этим Семёновым стало, специально он остался, ранен был или убит. Короче, на следующий день моментально все коды радиостанций сменили.

Ни в этом, ни в других боях я участия не принимал, потому что, главное чтобы работала радиостанция. Ни на секунду не отходить от радиостанции. Так я не выстрелил ни в одного немца, только свинью в Восточной Пруссии убил. Там были полячки, они и попросили. У меня был карабин, который полагалось всегда носить с собой. Всего радисты носили на себе больше тридцати килограмм.

Ещё хочу рассказать про уникальную вещь. Уже, в середине 1943 года появилась агитационная машина. Она подъезжала ближе к фронту и через громкоговоритель призывала немцев, чтобы они бросали оружие и переходили на нашу сторону. А агитировал, вы не поверите, 21-летний немец , а отец этого парнишки был генерал-лейтенантом немецкой армии. Каким образом он оказался у нас, я не знаю. И вот, как машина подъезжает ближе к фронту начинается песня- «Катюша». И тишина полная, немцы - ни одного выстрела. И так много, много раз. А ещё был немецкий майор, коммунист. Он много сделал для армии, переходил линию фронта, и как уж он там агитировал немецких солдат, но по четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать человек переводил через линию фронта сюда. Потом, когда война кончилась, они оба занимали, какие-то должности в ГДР. Я с ними не общался, но в лицо видел, особенно часто парня с агитмашины. Он был одет в нашу форму, в сапогах, шинели всё время ходил. К нему подходили, разговаривали, он понимал по-русски. А майор два раза появился и больше не показывался.

Летом 1943 года происходило вручение медалей «За Оборону Ленинграда». Рота прошла строем. Короче говоря, вручили, вручили, вручили и ушли.

В январе 1944 года началась операция по полному снятию блокады. Наша дивизия наступала через Пушкин. После освобождения Луги, нам присвоили наименование Лужская. Когда мы шли уже за Лугой, наступая на Псков, из леса вывели пленных немцев. Немцы были раздеты, руки связаны, а выводили их женщины-партизанки. Немцев было немного, человек шесть-семь. Мы, вначале, удивились, но было не до них.

Псков взять не удалось, потому, что наступила оттепель, там не танков подвести, ни артиллерии, стояли солдаты, и по цепочке передавали ящики с патронами на передовую.

Заместителем по полит части, батальона связи, у нас был майор Вилинский Франц Марьянович. Политруки в армии обязательно нужны, потому что роты составлялись из различных солдат, и поэтому никаких разборок не должно быть, и конечно дисциплина, вот в этом отношении было здорово. Изначально дивизия формировалась из погранотрядов, у нас в роте связи было много пограничников – радистов, это были хорошие специалисты, причём очень много украинцев, помню фамилии: Прошка, Вернигора. Прошка, потом погиб, погиб Барышников Володя, погиб мой старшина - забулдыга, он не был ранен или убит - в Вильнюсе выпил эссенции и сжег себе желудок, спасти не смогли. Я из-за него тоже чуть не погиб. Нас было человек пятнадцать, шли мы из деревни, прошли километра три, подошли к мосту, через замёрзшую речушку, только сунулись, нас немцы обстреляли с двух сторон, в общем, попали в засаду. Пришлось залечь в кюветы, по тому, что немцы стреляли из пулемёта. А это было часов в пять дня, и пролежали мы в этих кюветах до самого утра, пока не подошел пехотный батальон, и не выбил немцев. Всю ночь с радиостанцией пролежал я, а мой начальник радиостанции старшина Свечной, хватанёт из фляжки спиртяжки, отползёт и ходит, греется. А я замерзал - околел до того, что больше уже ничего не соображал. Когда выбили немцев, нас опять вернули в деревню. Чтобы я согрелся, на меня повесили и передатчик и питание, а я уже и говорить не мог. Сколько прошли, до привала, не знаю. Сели все, посидели, подъём, пошли. А я был самый последний и остался сидеть, никто не обратил на меня внимания. Шел снег и я заснул, потому что всю ночь не спал, и закоченел. Вдруг, один снаряд разорвался, второй разорвался, наверное, метрах в тридцати впереди. Меня как подбросило, и я очухался. Смотрю, никого нет, я просто ужаснулся - всё. А потом вижу, по дороге мчится кто-то, я за карабин, думаю - последнюю пулю выпущу и всё. А он машет рукой и кричит: «Не стреляй, не стреляй! Свои, свои!» А это парторг роты и с ним ещё двое. Меня схватили, быстро положили на повозку, в рот спиртяги налили и больше я ничего не помню, три дня без сознания. Когда на четвёртый день очухался, посмотрел на свою руку, а она так опухла, и кожа натянулась, что в неё можно было смотреться, как в зеркало. Не знаю, как меня лечили, чем мазали, в медсанбате я не был, а всё время пролежал в доме.

Потом, когда начали наступление по Эстонии, Латвии, по Литве, у меня на спине, вот где ремень, чирей за чирьем, чирей за чирьем. Да огромные такие, иду, а рация трёт, кровь идёт, это ужас что было. Вечером, как привал, старшина, он у нас был грузин, говорит: «Снимай быстро рубашку». Снимаю рубашку, он даёт новую, мажут, мажут чем-то спину. И так наверно месяца два, всё вот эти чирьи. Вся спина в этих чирьях, это ужас был.

У нас в батальоне служили и женщины, немного, но радистки были. Единственное отличие было только в том, что когда начиналось наступление, нас: Дёмочкин, Качережка и я, мы вместе всю войну прошли, отправляют в 340-й полк к начальнику штаба, и так всех по полкам разбивают, где нет радистов. Женщин в стрелковые полки не направляли, они работали только на машинных станциях. Нашей задачей было осуществлять связь начальника штаба полка майора Кашникова с начальником штаба дивизии. Что-то вот происходит, мгновенно передаём в штаб дивизии, чтобы они ориентировались. Сообщения, конечно, кодировали, но не всегда успевали это делать, иногда приходилось передавать не ключом, а по микрофону, немцы, конечно, засекали, пеленговали. У нас была разбита одна радиостанция, это когда уже взяли Выборг и зашли за него 28 километров, сидели там в скалах. На Карельском перешейке наша дивизия шла всё время вдоль берега Финского залива. После прорыва основной обороны продвигаться стало легче, финны в основном использовали снайперов, или вот колонна идёт, они выбегают, обстреляют и в лес, а там у них всё нарыто, они прячутся по норкам, что и не найдёшь. У нас в роте так погиб радист Биркин, у него родители умерли от голода, и оставался только маленький братик. Наши много бомбили финнов, и продвижение было быстрым.

Всю войну передвигались только на своих двоих. Имущество на повозках или машинах, а сами только пешком, на ногах обмотки, ботинки, зимой ни каких полушубков, всё в шинелях. Ни какой помощи союзников у нас не было, не знаю, может другим подразделениям и попадало что, а у нас нет, до самого конца войны мы всё в своём были. Да, тушенки иностранные были, но не знаю американские или какие. Другого ничего не было, я потом ещё пять лет служил, и всё было только своё. После войны в дивизии создали волейбольные и футбольные команды. У нас даже бутс не было, в футбол играли, кто в солдатских ботинках, кто в сапогах, даже в то время ничего не было.

После освобождения Прибалтики мы немножко шли по Белоруссии, и дошли до города Остров Мазовецкий, это девять километров от Варшавы. Там переформировка, получение пополнения и подготовка к освобождению Польши. Остров Мазовецкий стоит среди лесов, мы жили в немецких землянках. Помню, сообщили, что выброшен немецкий десант парашютистов, нам приказ прочесать такой-то участок леса, ну выловили их, но не много было там диверсантов и я их не видел, я всё время находился с командиром разведроты, там же много было задействовано подразделений, чтобы сразу окружить и не дать им разбежаться в разные стороны.

Интересно, что когда дошли до границы с Восточной Пруссией, вечером остановились, приказ - вспомните, как немцы издевались над нашими людьми. … В общем, приказ был довольно странный, и на следующий день когда пошли в наступление, наделали столько грехов, там и грабёж был и насиловали немок. На следующий день строгий приказ - запретить всё и если что - то сразу расстрел, и всё прекратилось. Мы, радисты ни в чём не участвовали, ни в какие магазины не заходили абсолютно. Ну, а ребят перед Восточной Пруссией тем, первым, приказом настроили, вот они там и по магазинам шуганули. В Штеттин нас направили с разведротой, чтобы разведать обстановку. Под мостом прошли на другой берег, а там, в окопах наши солдаты, человек двадцать, все убиты в голову, снайперы расстреляли. Прошли слева Штеттина огромное количество железнодорожных переездов, и вышли на мост ведущий через эти все железнодорожные пути. Командир разведбатальона Греков шел первым, а остальные растянулись, идя по двое, а мы радисты шли последними, и вот когда хотели вступить на этот мост, раздался сильнейший взрыв. И майора Грекова забросило на дерево, там с правой и с левой сторон дороги росли деревья. Многие были ранены, но, ни один не был убит. Я предпоследним шел и то метров наверно десять летел, станция была разбита. А судьба майора Грекова была такая - война уже закончилась, нас выстроили, что такое - не понятно, привозят на машине майора, а майор Греков был здоровый мужик под метр восемьдесят, а привозят какого-то маленького, сильно раненого человека. У него, как рассказывали, в лобную часть была вставлена золотая пластина. Его поблагодарили, он попрощался с нами, ему дали полную обстановку для квартиры, посадили в вагон и отправили на Родину. Это было, не один эшелон ушел в Россию с обстановками и прочим добром. Рассказывали, что, когда шли по Восточной Пруссии специальные команды снимали, с дверей медные дверные ручки, в общем, даже металл вывозили.

В Штеттин мы не входили, а обошли. Город не бомбили, потому что по левой стороне находилось много химических заводов, командование опасалось, что при их разрушении погибнет много наших солдат, вот нашей разведроте и было поставлено задание, осмотреть, что там такое. А город брали с южной стороны, с Балтийского моря. Дальше мы дошли до Штральзундского пролива. Ширина его шестьсот метров, между берегом и островом Рюген. С Рюгена немцы обстреливали ракетами Лондон. Штральзунд мы форсировали на баржах, которые тянули буксиры, но сопротивление было конечно уже не то. Я больше боялся самой переправы, потому что не умею плавать до сих пор. Нам выдали, к радиостанциям специальные мешки, мешки надули, чтобы если что бросай мешок, цепляйся за него и плыви к берегу. Прошли весь Рюген, а за нами шел наверно батальон СМЕРШа, они сразу окружили этот полигон, откуда происходили запуски. Мы не знали, что там происходило, это нас не касалось. Дошли до самой дальней точки города Зассниц, это, по-моему, шестьдесят километров до Швеции. Там с левой стороны стояло много разных кораблей, яхт, всего. Уже закончилась война, но ещё дней пятнадцать вылавливали эсесовцев и других, кто хотел на этих кораблях убежать в Швецию. Но дело в том, что на кораблях не было топлива.

День Победы я не помню, ещё до дня Победы все мы радовались, что война закончилась, что остались живы. А день Победы не отмечали, приказ, выступления, начальство, всё это было конечно.

Недалеко от Зассница был один из многочисленных хуторков, а за ним лес. Мы пришли на окраину Зассница, расположились, а у нас был радист по фамилии Прошка, украинец. И вот когда мы проходили, хутор он зашел в дом попросить воды. И вот он говорит: «Девчушка мне там одна понравилась, пойду, поболтаю». Короче говоря, до вечера его нету, нету и всё. Туда направили разведчиков, там жила семья: муж, жена и дочь. И вот стали допрашивать: «Приходил к вам?» Они говорят: «Да приходил». Их спрашивают: «А где?» Они отвечают: «А его эсэсовцы убили, и в коровнике в навоз закопали». Вот так, война закончилась, а он по дурости погиб. Мы просто не знаю, как переживали. Безо всякого, всех троих расстреляли, и девушку и родителей. Тут свой был приказ, ни сверху. Вот так вот.

Потом начались наши скитания из города в город. Попали в Висмар, потом Хагенов. Чтоб мы не разболтались, полки выводили на аэродром и говорили, что вы будите в Москве выступать на параде. Короче говоря, маршировали, маршировали, отвлекали, чтобы мы никуда из городка не исчезали и никуда не ходили. На окраине Хагенова мы окончательно остановились. Оттуда начали отправлять на Родину. В первую очередь демобилизовывали разных специалистов. В разведроте я был самым молодым, в один прекрасный день нам троим: мне, Клубову Васе и Михайлову приказали собраться, и отправили в Людвикслуст. Сказали, что там вас будут учить и присвоят офицерские звания. Мы плакали, потому что не хотели, но нас, никто не слушал. И вот взяли два мотоцикла с колясками и поехали в Людвикслуст. На окраине Хагенова зашли в магазин, накупили водки, отъехали от города километра три и нажрались. Там по дорогам колесили патрули, нас нашли и вернули обратно в батальон связи. Дня через три приказ - разжаловать в рядовые. Потом нас радистов старших возрастов отправили в Шверин, где поселили в немецком авиагородке. Там было три больших дома, прекрасная спортивная площадка, всё асфальтировано. Кормили нас прекрасно, всё было хорошо. Летом под охраной привозили немок, они делали заготовки, капусту солили, огурцы, помидоры. Прямо на площади устанавливали столы. Всё это делалось у нас, и закладывалось на хранение в подвалы. Потом меня восстановили в звании до старшего сержанта и сделали секретарём Комсомольской организации батальона связи. Я немножко умею рисовать, по орфографии и правописанию у меня была пятёрка, благодаря этому я выпускал стенгазету и делал это прекрасно. В 1949-м году проводился наверно конкурс, из воинских частей все принесли стенгазеты и вывесили их на стенды. У меня была огромная стенгазета на двух склеенных листах и мне присудили первое место, потому что у других были небольшие листочки. За первое место пообещали фотоаппарат, но его я так и не получил, в дивизии зажали, кто-то из офицеров его себе забрал. Я про него даже не спрашивал, он меня не интересовал, меня одно интересовало - скорее домой. Было страшно, некуда было себя деть, одно спасало, выезжали по воинским частям, играли в волейбол и другие игры. У нас был старший лейтенант Рыбкин, ленинградец. Мы с ним много болтали, как-то я сказал, что играю в баскетбол, и он начал создавать баскетбольную команду, а потом футбольную и волейбольную, потому что как нас там поселили - ни занятий, ничего, в окно ребята смотрят и дуреют. За те три с половиной года, что мы там пробыли, трое сошли с ума. Вот сидит Володя Крюков, такой парень здоровый, смотрит, смотрит в окно и стал он как дурачок - ничего не понимает. После того как создали команды, ездили по гарнизонам проводить матчи между частями. Когда мы выезжали на соревнования в шестнадцатую авиадивизию, то там я два раза видел Васю Сталина. Он был прекрасный мужик. Один матч прошел нормально, а когда на следующий год наша футбольная команда приехала к ним, произошел интересный случай. Выехав туда мы, остановились у них в доме, футболисты переоделись, а мы, остальные спортсмены тоже приехали, но в тот день не играли. У нас был футболист Орешкин, все уже сели в автобус и поехали, а он забежал в туалет, выходит - автобуса нет. Стоит другой автобус, Орешкин просит: «Довезите до стадиона». А ему говорят: «Твой автобус ушел, а это офицерский». Он повернул обратно, а на встречу Вася Сталин: «А ты, что здесь болтаешься? Все уехали, а ты здесь». Орешкин говорит: «Да я вот в туалет, а автобус ушел». Сталин говорит: «Вон автобус, иди, садись». Орешкин: «А меня попросили оттуда смотаться». Вася подходит к автобусу: «А ну вон все». Все вышли, Орешкина посадили - давай поезжай. Я и сам Василия видел, все за одним столом сидели. Он очень хороший был мужик, это пишут про него всякое, что «забулдон» и прочее, всё чепуха. В то время был нормальный.

Недалеко от гарнизона находилось озеро, восемь километров, это питьевая вода для Шверина. Его охраняли пограничники, но с разрешения можно было ловить рыбу. Года через полтора после войны, с немцами была уже связь, так они просили, чтобы мы отстреляли кабанов, по тому, что их столько развелось, что они перерывали поля. Один раз я застрелил двоих, а третьего только ранил, он побежал на меня, они же с ходу сбивают и топчут. А там поля были огорожены колючей проволокой, и я успел перескочить на другую сторону, а он в колючей проволоке застрял, ну я его тут пристрелил.

Письма маме я писал нечасто, некогда было этим заниматься.

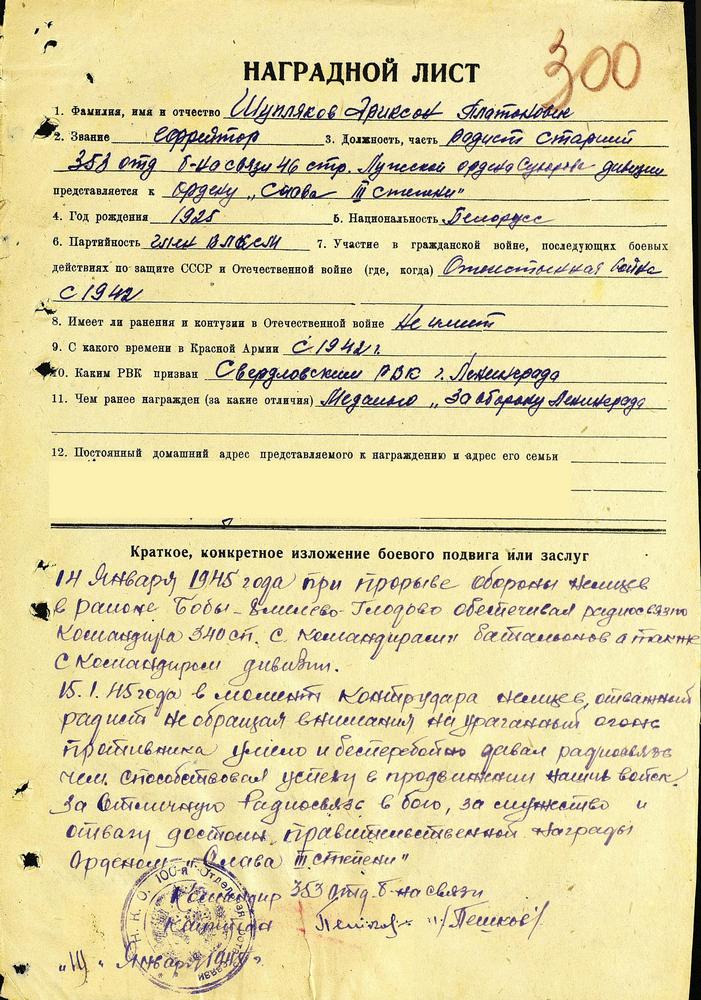

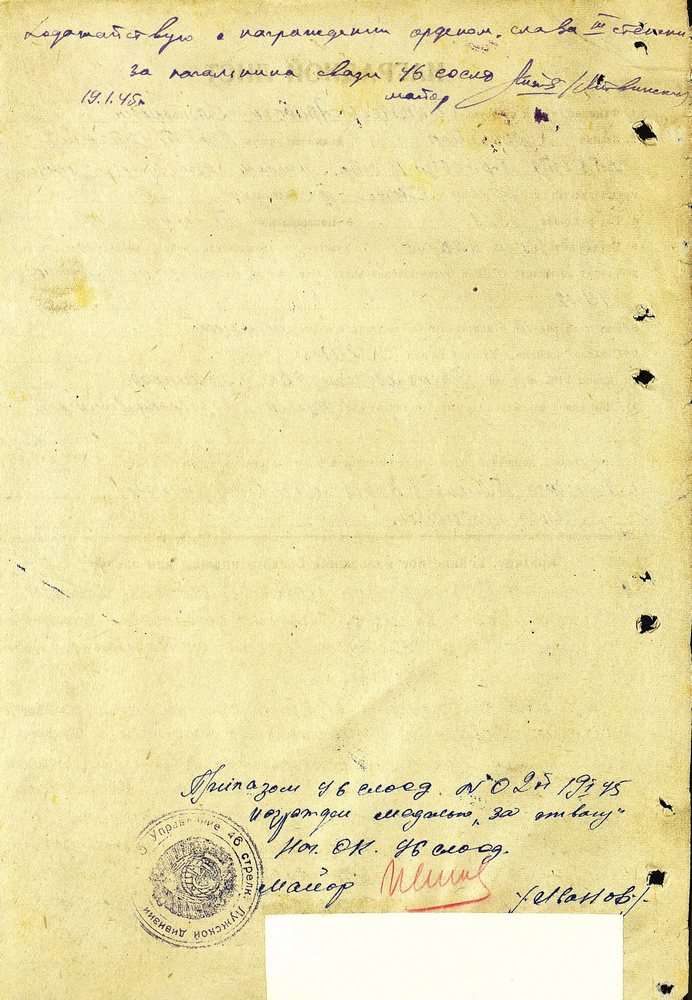

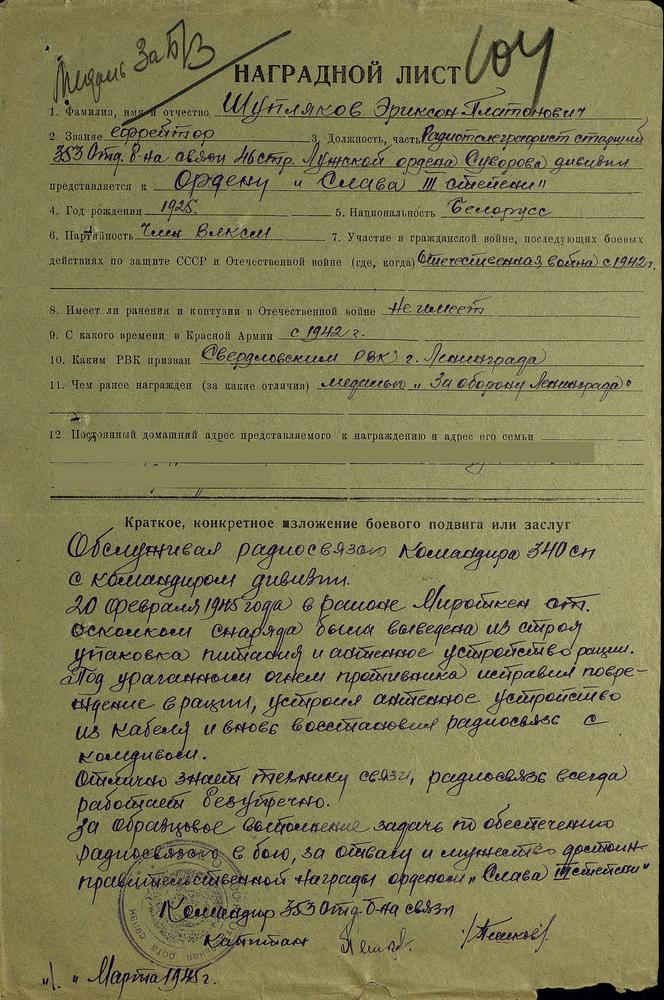

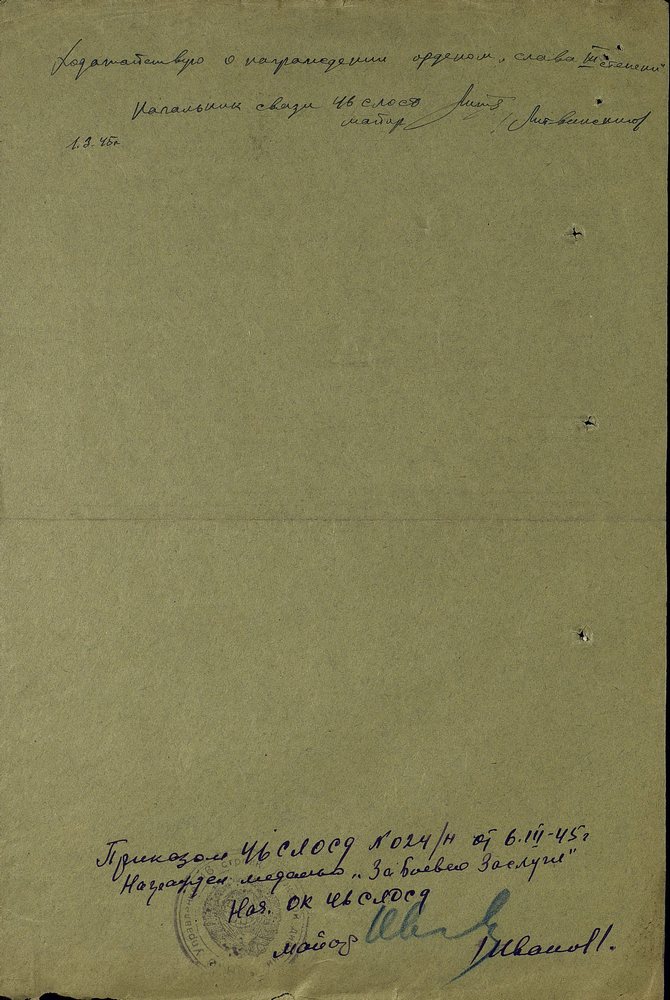

Как таковых тяжелых ранений у меня не было. В Восточной Пруссии при миномётном обстреле маленькие осколочки попали в грудь и колено, но в медсанбат я не ходил, так прошло. За войну я был награждён медалями: «За Отвагу», «За Боевые Заслуги», «За Оборону Ленинграда», «За Взятие Кенигсберга» и «За Победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945г.».

Когда закончилась война, меня не отпустили, потому что самый молодой был. Надо было учить радистов, радистов было мало, и я был демобилизован только 26-го июня 1950 года. Наш эшелон провожал генерал-полковник Лучинский, который заменил первого коменданта Берлина Берзарина. Каждому вручили по чемодану, в котором лежал костюм, ботинки, чтобы было, что надеть. Лучинский прощался с ребятами, подошел ко мне и сказал: «Может, останешься, звание тебе сразу присвоим офицерское, надо». Я говорю: «Я ленинградец, я ни когда не буду офицером и не хочу, и я очень домой хочу». Он схватил меня в охапку и поцеловал сказав: «Что же ты не сказал раньше, что ты ленинградец?» (смеётся) А у нас, тогда в батальоне, кроме меня, ни одного ленинградца не было.

Мы демобилизовались с другом, Мишей Ефимовым, а у него брат работал на заводе имени Козицкого, мы оба устроились туда. И вот там я отработал более сорока лет, делали радиостанции. Меня избрали секретарём партийной организации цеха, и вот я отработал, не освобождённым, секретарём 26 лет. Пятнадцать лет был членом парткома. Было тяжело, по тому, что надо было не только работать по специальности, но и работать с людьми, вышибать всё на заводе. Но радует то, что когда я был секретарём и членом парткома, я выбил, устроил жильё одиннадцати человекам. Тогда ребята жили в общежитиях и даже семейные. С июня 1964-го целый год работал в Индонезии. Учил местных работать и следил за нашими радиостанциями.

Отношение к Сталину, у меня такое: с одной стороны он что-то и сделал, с другой стороны допустил огромное количество ошибок. Расстрелы эти, это конечно ужас. В моей жизни много было такого, я вам уже говорил, и дядю Лёню убили, Бориса Борисовича не пустили на фронт, десять лет он отсидел и через год умер, отца посадили, десятку дали. Вот такое отношение - двоякое.

Каждое 27-е января - день снятия блокады я встречаю на Смоленском кладбище, где в братской могиле похоронены мои дорогие сестрёночки Верочка и Ирочка. Раньше у нас завод всегда отмечал прекрасно, ребят много было, а сейчас из старичков нет никого абсолютно, помянем только и всё.

Санкт-Петербург, 2013 г.

| Интервью и лит. обработка: | А. Чупров |

| Правка: | Б. Кириллов |