Родился я 13 июня 1921 года в селе Вадул-Туркулуй Рыбницкого района тогда Молдавской АССР. Я был один ребенок в семье, рано остался без отца. С ним произошла трагическая история.

Он был бригадиром полеводческой бригады в нашем колхозе. В 1932-33 годах на Украине был ужасный голод, и когда в 1933 году созрел отличный урожай, то это было и счастье и испытание одновременно, т.к. сил и средств для уборки урожая не хватало. Во время уборки мой отец находился на жатке, «лоборейке» по-народному, вилами они там как-то формировали подобие снопов, но т.к. женщин для вязки уборки снопов не хватало, то по углам поля трактор, экономя время вынужден был срезая углы, наезжать на эти неубранные заготовки для снопов. Конечно, это было неправильно, но если учесть, что нужно было в кратчайшие сроки собрать большой урожай, а людей не хватало... И тут как раз нагрянула комиссия из Тирасполя проверить как идет сбор урожая. В общем устроили показательный суд, и ему дали два года...

Чуть позже когда с нами рассчитались за работу в колхозе, мама испекла три большие буханки хлеба, и мы пошли навестить отца, он тогда еще был в тюрьме в г.Балта. Пришли туда пешком, а нам говорят, что буквально вчера их отправили на Беломоро-Балтийский канал... Передать отцу этот хлеб было уже нельзя, и поэтому мама разломила эти караваи, и бросала ломти хлеба через колючую проволоку другим заключенным...

А где-то через год или больше, через людей нам передали, что в одном украинском селе неподалеку от нас, вернулся из тюрьмы человек, который хочет увидеться с мамой, и рассказать о последних днях жизни моего отца... Мы пошли к нему вместе с мамой, и он нам рассказывал всякие ужасы из лагерной жизни... Мой отец заболел дизентерией, а тех кто не мог работать, не кормили... Так он там и угас вместе с другими больными заключенными... Вот так мы узнали о его гибели, а ведь я помню, что мать ждала его возвращения чуть ли не со дня на день, и тут такое известие...

Н.Ч. - Как жилось до войны?

П.К.Г. - Было очень трудно, голодно, тяжело одним словом. Не только нам, а и всем нашим односельчанам. За работу в колхозе денег не платили совсем, была только натуроплата. Хотя я помню, что когда в 1933 году с нами рассчитались за уборку урожая, в том числе, и за трудодни отца, то мама смогла что-то купить в кооперативном магазине, и мы хоть немного приоделись. А после окончания 7 классов, я три месяца проработал в нашей школе, кем-то наподобие швейцара: давал звонки, выполнял различные поручения, если надо было вызывал родителей учеников в школу, в общем такая работа была. За три месяца мне сразу выплатили 90 рублей, так мама на эти деньги купила нам две овцы, какой-то костюм мне, и хромовые сапоги. Это было что-то! Когда я шел в них, и они скрипели, в то время это был шик...

П.К.Г. - Было очень трудно, голодно, тяжело одним словом. Не только нам, а и всем нашим односельчанам. За работу в колхозе денег не платили совсем, была только натуроплата. Хотя я помню, что когда в 1933 году с нами рассчитались за уборку урожая, в том числе, и за трудодни отца, то мама смогла что-то купить в кооперативном магазине, и мы хоть немного приоделись. А после окончания 7 классов, я три месяца проработал в нашей школе, кем-то наподобие швейцара: давал звонки, выполнял различные поручения, если надо было вызывал родителей учеников в школу, в общем такая работа была. За три месяца мне сразу выплатили 90 рублей, так мама на эти деньги купила нам две овцы, какой-то костюм мне, и хромовые сапоги. Это было что-то! Когда я шел в них, и они скрипели, в то время это был шик...

У нас в селе было примерно семьсот домов, и только один или два из низ были покрыты шифером, и еще два - жестью, а все остальные соломой. Село условно делилось на три части: молдавскую, украинскую, она почему-то называлась шляхта, и у всех украинцев в нашем селе фамилии оканчивались на -ий, а русская часть села называлась Кайтановка. Люди в нашем селе всегда жили очень дружно, ни о каких конфликтах на национальной почве даже и речи быть не могло. Мы могли разговаривать на разных языках, и в школе у нас было три параллельных класса: соответственно, молдавский, украинский и русский.

Потом у нас в селе провели электричество, колхоз купил динамо-машину, и ее установили на бывшей мельнице, поэтому по ночам был свет, и в каждом доме установили радиоточку. С радио у нас была забавная история. Когда мы еще учились в начальной школе, то там во дворе установили большую радиоантенну. Она стояла как бы на столе, на котором были розетки и наушники, и взрослые через наушники и сами слушали радио, и нам, детям, давали послушать. Дома я это все рассказал бабушке, а она мне отвечает: «Мэй, мэй, такой уже большой мальчик, учишься в школе, маме работать помогаешь, а такой дурной... Не понимаешь разве, что они просто человека в подвал посадили, он вам все в наушники говорит, а вы и уши развесили»... Мы с ребятами собрались, и полезли в этот подвал проверить, может действительно там кто-то сидит? Там было навалено столько разного мусора, что пройти до конца мы не смогли, но заметили в конце подвала какое-то окошко, и там действительно, как будто виднелся профиль человека. Мы оттуда ушли, потом это дело обсуждали, но кто-то из родителей это услышал, и тогда нас отвели в этот подвал, показали, что там никто не сидит, как-то нам объяснили как работает радио. Но ничего этого бабушке я уже не рассказывал, она была у нас очень набожная.

В школе я учился средне, особых талантов у меня не было. И хотя парень я был спокойный, и не хулиганистый, но если вдруг что-то случалось, то мне так «везло», что под «раздачу» обязательно попадал именно я, хотя был не виноват. Помню, например, как однажды зимой во время сильных морозов лопнули провода на телеграфных столбах. Ребята начали на них кататься, раскачиваться, а я сидел в это время и учил домашнее задание, потому что меня предупредили, что обязательно спросят. Но тут такой шум, мои друзья играют, конечно, я не выдержал, и присоединился к ним. И доигрались до того, что мы сломали столб, на котором висели обрывки этих проводов, и как раз в этот момент появился директор школы... И хотя я появился там самый последний, но самым виноватым сделали именно меня, и даже исключили из школы... Я так расстроился, словами не передать. Пошел к моему однокласснику, Володе Шаркевичу, его отец был священником в нашем селе. Он переговорил с отцом, а тот вызвал мою маму, успокоил ее, и попросил меня не наказывать. Или другой был случай: идем с ребятами по селу, и стреляем из рогаток по курицам, которые бегали по селу. В одну попали, но ее хозяйка это увидела, и был большой скандал. Кто больше всех виноват? Опять я... Так что в этом плане я был какой-то невезучий.

Н.Ч. - Учиться дальше не было планов?

П.К.Г. - У меня дядя был директором средней школы в селе Красненькое, так он меня настроил учиться дальше. И с еще несколькими ребятами я поступил в педтехникум в Балте, но проучился там всего полгода. Жили мы там очень тяжело, приходилось даже что-то приворовывать на окрестных полях, чтобы подкормиться самим, и продать на рынке, чтобы сходить в кино... А когда зимой я приехал на зимние каникулы домой, а тут у моих сверстников совсем другая жизнь: с девушками встречаются, на танцы ходят... И решил я в техникум не возвращаться, пошел работать в колхоз. Хотя работал я в нем с раннего возраста, помогал маме выполнять ее норму. После школы шел не домой, а в поле, с мамой там работали, но, конечно, трудодни тогда записывали только на нее. А уже после школы когда стал работать, то в материальном плане жить стало полегче: уже и мне трудодни начисляли, помню, что и премии иногда давали: один раз поросенком наградили, то отрез материи выдали, литровую банку меда... А мечта у меня была - стать бригадиром, как отец.

Н.Ч. - Когда вас призвали в армию?

П.К.Г. - 23 сентября 1940 года. Призвали тогда человек 15-20, нам в селе устроили торжественные проводы, и на полуторке мы из родного села уехали. Вдвоем с моим другом Володей Шаркевичем, тем самым сыном священника, мы попали служить в учебную часть ПВО под Сумгаит. Но там я прослужил всего несколько месяцев, и где-то в ноябре меня направили учиться на курсы «Выстрел» под Москву.

Н.Ч. - Вас направили как одного из лучших солдат?

П.К.Г. - Не сказал бы, что я как-то уж там выделялся, был солдат как солдат. Я когда уходил в армию, то мама устроила маленький прощальный вечер, собрались мои друзья, девушка. Немного посидели и разошлись, осталась только моя девушка, мы с ней долго говорили, объяснялись в любви, она обещала меня ждать. И армии я ей писал письма почти каждый день, а в ответ ничего... А где-то через три месяца я получил от нее письмо с приглашением на свадьбу... Расстроился, конечно, страшно. Это видно заметил наш политрук, он ко мне подошел, смог меня разговорить, и я ему рассказал про мою ситуацию. Тогда он мне сказал примерно так: «Дорогой товарищ, ты когда жил в своем селе, то смотрел на мир через маленькое окошечко. А сейчас ты вышел в мир, и столько всего увидишь и узнаешь, и еще с такими девушками познакомишься...» Не сразу, конечно, но постепенно я отошел. Но, видно, что при наших с ним разговорах политрук меня как-то обратил на меня внимание, выделил среди остальных солдат, и порекомендовал для дальнейшей учебы.

Н.Ч. - Что осталось в памяти от службы в Азербайджане?

П.К.Г. - Тогда это было дикое место. В Сумгаите, помню, было двухэтажное здание «Дома быта», мы туда ходили фотографироваться, постричься, железнодорожная станция еще была, вот в принципе и все достопримечательности. Съездил я один раз в увольнительную в Баку, а так и ходить то было некуда.

А какие там ветры... Умывальники у нас были на улице, но водой мы растирали только глаза, потому что на тех ветрах влажная кожа чуть ли не моментально лопалась. Коллектив был хороший, и хотя было много солдат разных национальностей, но жили мы дружно. Кормили нормально, правда, вначале было небольшое недоразумение: хлеб на столах не делили, но после того как мы, новенькие, пару раз его весь съели, то хлеб уже стали делить на порции.

И где-то, наверное, в ноябре я уехал на эти курсы. Наше училище располагалось в Митино на Волоколамском шоссе. Приехали мы с юга, а тут настоящая русская зима: холодно, много снега. На физзарядке как в «Джентельменах удачи» растирали друг друга снегом. Началась насыщенная учеба.

Мы на этих курсах должны были проучиться девять месяцев, и получить звания младших лейтенантов. Но закончить учебу нам не пришлось...

Н.Ч. - Чувствовалось, что скоро будет война?

П.К.Г. - Какого-то ощущения, что приближается война я у себя не помню. Правда, мне мой дядя написал письмо, в котором он меня напрямую спрашивал: когда начнется война, что говорят об этом у вас в армии, а то у нас в селе все только и твердят, что война начнется вот-вот... Но лично у меня такого ощущения не было, тем более на политзанятиях командиры нам говорили, что с Германией у нас мирный договор.

Н.Ч. - Как вы узнали, что началась война?

П.К.Г. - Мы тогда находились в Костерево, в летних лагерях: стояли в карауле по охране складов, как я думаю, то ли с какими-то химикатами, то ли с химическим оружием, потому что из них постоянно шла страшная вонь. Утром мы пошли за завтраком для всего состава караула, и поразились, что вся наша огромная летняя столовая была пуста. Спрашиваем у обслуги, что случилось, где все люди, но никто ничего не знал. Дали нам тогда продуктов даже больше чем было положено, а когда мы уже вернулись к себе в караул, то нам позвонили, и предупредили, чтобы мы в двенадцать часов прослушали важное сообщение по радио...

Н.Ч. - С каким настроением вы восприняли это известие?

П.К.Г. - Я помню, как на политзанятих еще до войны, нам зачитывали слова Ворошилова, что у нас везде построены фабрики и заводы, школы, клубы и больницы, поэтому мы будем воевать только на чужих территориях... А как начали слушать сводки... Уже потом все неудачи первого периода войны оправдывались внезапностью нападения.

Н.Ч. - Вы не переживали за маму, ведь ваше село недалеко от границы?

П.К.Г. - Конечно, переживал, но что я мог сделать? Вскоре после начала войны оно уже оказалось в оккупации. Мне потом мама и другие люди рассказывали как они тогда жили. Румыны сохранили колхоз, и установили большие налоги. Мне рассказывали потом, как люди вынуждены были «мухлевать», сдавая эти налоги, как воровали. Например, в период сбора налогов устраивали какой-нибудь праздник, приглашали туда полицаев, их там хорошо поили, а в это время со склада часть урожая бесследно «исчезала». На следующий день такой-же «праздник» устраивался уже в другой части села... Знаю, что это «пропавшее» зерно распределяли среди нуждающихся, прежде всего давали вдовам. Так и жили тогда при румынах, как-то выкручивались, много и тяжело работали.

Прислали к нам в село пару полицаев-румын, но это были простые и очень темные люди, и вроде бы ничего особо плохого они не делали. Никаких зверств у нас в селе не было, никаких казней, ничего такого. У этих полицаев было пара помощников из местных, но они тоже особо ничем не отметились, поэтому когда после войны их судили, то они получили небольшие сроки, и вскоре уже были на свободе. В румынскую армию никого из нашего села не призывали, даже попыток таких не было.

Н.Ч. - Евреи в вашем селе были?

П.К.Г. - Очень мало. Вот, например, со мной в школе училась хорошая девочка Соня Кержнер. Она вышла замуж за начальника погранзаставы, которая была недалеко от нашего села, у них родились дети. Но как-то у них получилось, я точно не знаю, но он уехал к новому месту службы один, их детей забрали к себе его родители, а она осталась в нашем селе со своими родителями. И во время войны моя мама ее спасла: в начальный период оккупации она какое-то время прятала эту Соню у себя, причем об этом знали некоторые соседи, но никто не выдал... И потом после войны на каждый праздник Победы, эта Соня приходила, и как могла поздравляла и благодарила мою маму: то какой-нибудь платочек подарит, то хлеб или яички принесет...

Н.Ч. - Вы продолжили учиться дальше?

П.К.Г. - Нет. Нас всех из этих летних лагерей отозвали, присвоили звания младших сержантов, и меня назначили начальником поста ПВО в селе Павшино, оно тогда находилось сразу за Москва-рекой, недалеко от метро «Сокол». Под моим командованием находились прожекторная установка с машиной, звукоулавливатель, и их расчеты, всего восемнадцать человек.

Служба там у нас была довольно легкая. Ночью мы, естественно, дежурили, потом где-то до 12 часов дня спали, а все остальное время занимались. Ставили за специальный щит патефон, заводили специальные пластинки, и по звуку летящих самолетов, мы должны были научиться определять тип самолета, и высоту на которой он летит. Правда, признаюсь честно, что правильные ответы мы давали нечасто. Где-то в сентябре, когда немцы уже были недалеко от Москвы, у нас забрали десять парней, и прислали вместо них десять девушек из Ярославской области, мне запомнилось, что они очень сильно окали.

Ночью на боевом дежурстве работал в основном «слухач» на звукоулавливателе, а прожектор не включали, машина крутила «динамо», но его включали только если точно определяли направление откуда летит самолет. За все то время, что мы стояли в Павшино, нам удалось три раза «поймать» прожектором немецкие самолеты. Тут же подключался где-то с десяток других прожекторов, и мы передавали этот самолет друг другу, как во время эстафеты. Если удалось поймать самолет в луч прожектора, то считай, что он уничтожен: или его зенитчики собьют, или удавалось летчика ослепить.

Н.Ч. - Долго вы продолжали служить в Павшино?

П.К.Г. - Не очень, потому что я помню, что во время нашего контрнаступления под Москвой я уже был старшиной зенитной батареи 85-мм орудий, и нашей задачей было прикрывать наземные войска, от налетов немецкой авиации, а на том посту в Павшино вместо нас остались служить только девушки. Там мне запомнился такой случай: как-то днем мы меняли место дислокации нашего расчета. Поехали к новому месту расположения в сторону передовой. Мы ехали на одной грузовой машине, зенитка на прицепе, и, помню, что был дикий холод. Ехали долго, хотя по всем расчетам должны были уже доехать. На всем пути ни одного человека не встретили, пока наконец нам встретилась какая-то старушка, и мы ее начали расспрашивать. И оказалось, что мы заехали в тыл к немцам на шестнадцать километров... Все были в таком шоке... Но обратно мы все той же дорогой спокойно выехали, и опять никого не встретили.

Зима 41-го была просто страшная. Я помню, что когда нам разносили чай, то пока его несли из одной землянки в другую, то по краю большого котелка чай успевал замерзнуть, и приходилось его заново разогревать. Но о случаях, чтобы кто-то замерз насмерть, я ни разу не слышал, кормили и одевали нас там нормально.

И вот в этой части я служил на московском направлении, пока нас не перебросили под Курск

Н.Ч. - Что-то запомнилось из того периода, все-таки больше года вы там прослужили?

П.К.Г. - Вы знаете, я даже номер той части не помню, почти ничего. Вот сколько там было вшей это я на всю жизнь запомнил... Сунешь руку подмышку, и вытаскиваешь полную горсть... Самым большим наслаждением было прислониться спиной к дереву, и чесаться... Как-то, конечно, мы старались помыться, но все это было настолько примитивно. Зима была очень тяжелая, и обеспечение войск было очень скудное.

Н.Ч. - В 41-м и в 42-м году были моменты, когда вы думали, что мы не победим в этой войне?

П.К.Г. - Нет, у меня таких мыслей не было, да и от моих товарищей я ничего такого, сомнений ни разу не слышал. Все-таки нас так воспитывали, и была такая сильная пропаганда, что я в нашей победе не сомневался. Сталин сказал, что: «Победа будет за нами», значит так оно и будет, ведь слово Сталина - закон!

Я и сейчас, честно говоря, мечтаю, чтобы Сталин и Берия хоть на неделю, хоть на пару дней, да хоть на день, вернулись бы к власти, и чтобы они разобрались как следует с нынешними «политиканами»...

Н.Ч. - Потом вашу часть перебросили на курское направление?

П.К.Г. - Да. Там мы очень голодали, и так сильно ослабли, что многие, в том числе и я, заболели тифом. Помню лишь одно название из тех мест - Поныри. Оно единственное мне запомнилось, потому что немцы там разыграли дикую провокацию... Они очень хорошо знали, что наши солдаты сильно голодали, и как-то пустили слух, что в их расположении на переднем крае сохранились кагаты - склады с картошкой, которую они вот-вот собираются вывезти. И наши оголодавшие солдаты сами, без приказа, пошли в атаку за этой мифической картошкой, и немцы там положили столько народа... Говорили, что это был просто расстрел, в котором погибли тысячи наших солдат... Я, правда, лично этого не видел, потому что уже болел тифом, но много слышал об этом расстреле...

Н.Ч. - Вас отправили в госпиталь?

П.К.Г. - Нет, нас заболевших тифом, где-то 150 человек, положили в какой-то маленькой сельской школе прямо на пол, только соломы нам подстелили. Одно, правда, там было хорошо, от вшей нас там почистили: все наше белье прожарили, волосы везде сбрили. Но было очень тесно, лежали на этом полу буквально плечом к плечу. Бывало только познакомишься с соседом, немного поговоришь, потом смотришь, а он уже умер... Голодно очень было, кроме жиденького горохового супа из концентрата, больше нам ничего не давали, и думаю, что из тех 150 человек выжило нас, наверное, всего пятьдесят...

П.К.Г. - Нет, нас заболевших тифом, где-то 150 человек, положили в какой-то маленькой сельской школе прямо на пол, только соломы нам подстелили. Одно, правда, там было хорошо, от вшей нас там почистили: все наше белье прожарили, волосы везде сбрили. Но было очень тесно, лежали на этом полу буквально плечом к плечу. Бывало только познакомишься с соседом, немного поговоришь, потом смотришь, а он уже умер... Голодно очень было, кроме жиденького горохового супа из концентрата, больше нам ничего не давали, и думаю, что из тех 150 человек выжило нас, наверное, всего пятьдесят...

А потом начальник этого госпиталя, прекрасно понимая, что там мы все от голода перемрем, обратился к местным жителям, чтобы нас разобрали по домам. И действительно, люди откликнулись, меня забрали к себе две женщины, насколько я помню, свекровь и невестка. Они пришли с какой-то тачкой, положили меня на нее, и увезли к себе.

У них была картошка, у их родственников корова, и поэтому была возможность кормить меня кислым молоком. Но я уже пошел на поправку, и у меня был просто дикий аппетит. Мне было очень стыдно, потому что чуть ли не всю свою еду они отдавали мне, а все-равно хотелось есть, но я уже как-то старался сдерживаться, и показывал, что я наелся, хотя мог бы есть еще и еще. Правда, когда я еще поднабрался сил, то стал им помогать по хозяйству: чинил что-то, делал черенки для лопат и грабель, ножи точил, чинил обувь, в общем делал все что мог, потому что мужчин в селе не было совсем. Помогал и другим людям, и если мне что-то давали за работу: немного картошки, тарелку муки, или пару яиц, то я все это относил этим женщинам. У них я прожил где-то месяц, но ни как их зовут, ни названия той деревни, к сожалению, я не помню...

Потом нас перевели батальон для выздоравливающих, в другое большое село. Там мне запомнилось, что меня поразила бедность тех домов. У нас в Молдавии тоже, конечно, жили очень скромно, но люди хотя бы жили отдельно от скотины, а тут зимой все в одной комнате... Грязь, какая-то убогость, помню, что меня это неприятно поразило.

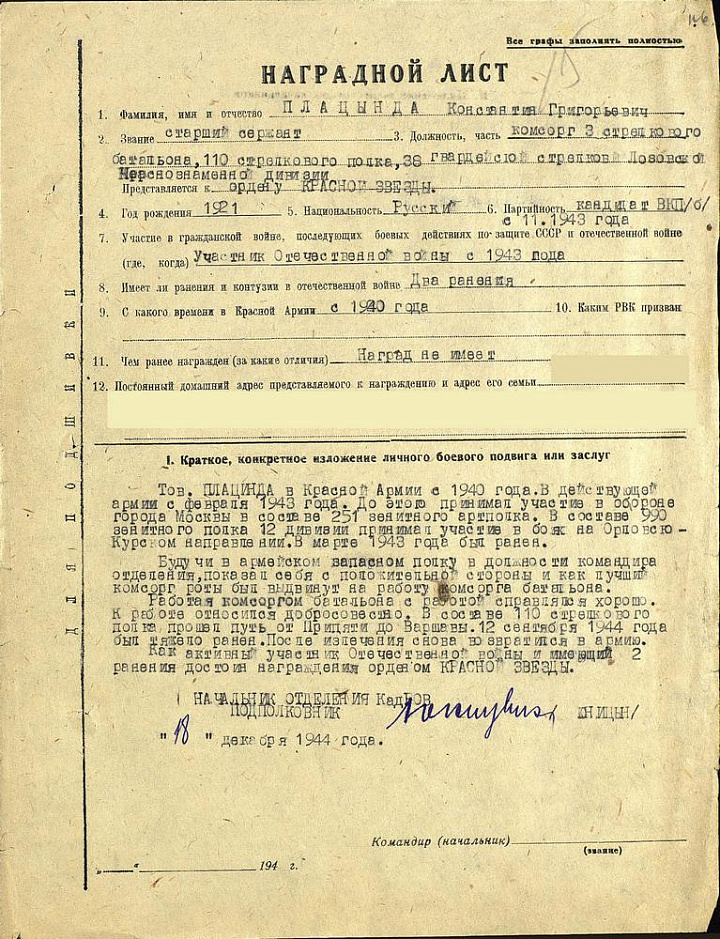

После выздоровления я попал не обратно к себе в часть, а в пехоту, комсоргом батальона. Тоже не помню номера той дивизии, но мы были на курском направлении, на передовой. Я тогда был старшиной роты. Как я стал комсоргом?

Дело в том, что у нас в части должны были провести митинг, и ко мне подошла комсорг нашего полка Райт, это была молодая девушка, откуда-то из Прибалтики. Не потому что я чем-то выделялся из других солдат, просто надо было чтобы выступил кто-то из солдат, мы разговорились, и когда она узнала, что я был секретарем комсомольской организации нашего колхоза, она за это дело мигом уцепилась, и почти заставила меня выступить на митинге. Правда, она мне сама написала какой-то текст, и я действительно выступил, пару минут что-то говорил, наверное, перед целой дивизией, хотя переживал и боялся просто страшно. Тут же она меня, видно, рекомендовала, и меня назначили комсоргом батальона, командиром которого был Герой Советского Союза капитан Юрепин.

Запомнилось мне первое мое комсомольское задание: провести беседу с санинструктором одной из рот, которая вела себя очень аморально. А я хотя и учился, но нельзя сказать, что был так уж хорошо образован, и много читал. «Как закалялась сталь» Островского, «Мать», еще какие-то произведения Горького, другие книги, но в общем не так уж и много. Нашел я землянку той девушки, и начал с ней беседу: «Жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы», «Человек - это звучит гордо» и т.д. и т.п. Минут тридцать я, наверное, говорил, и в конце спрашиваю ее: «Ну, ты все поняла?» А она поднимает юбку, и предлагает мне заняться... Прихожу к себе, меня расспрашивают, что да как. Я рассказал, а меня спрашивают: «Ну, а ты то что?» «Отказался», говорю. Как все смеялись...

Что еще запомнилось из того периода? Как-то нам Юрепин организовал отдых. Собрали нас, человек десять из штаба, в паре километров от передовой, правда, все остальные были офицеры, а я по-прежнему был старший сержант. Организовали какую-то закуску, выпивку. Потом начали рассказывать анекдоты, петь песни, и тут кто-то предложил провести «культмероприятие». Встали мы друг за другом, достали пистолеты, и пошли напевая такую песенку:

«И бабки нет и дедки нет,

и некого бояться.

Приходите девки к нам будем мы...

и бабки нет и дедки нет,

и некого бояться».

Этот куплет шел по кругу, и после слов «будем мы и» надо было выстрелить три раза в землю. Вот так мы тогда сходили с ума, ведь никаких других развлечений у нас не было, ни концертов, ни кино, даже женщин мы не видели, нормально общаться было не с кем.

Н.Ч. - А из боев что-то запомнилось?

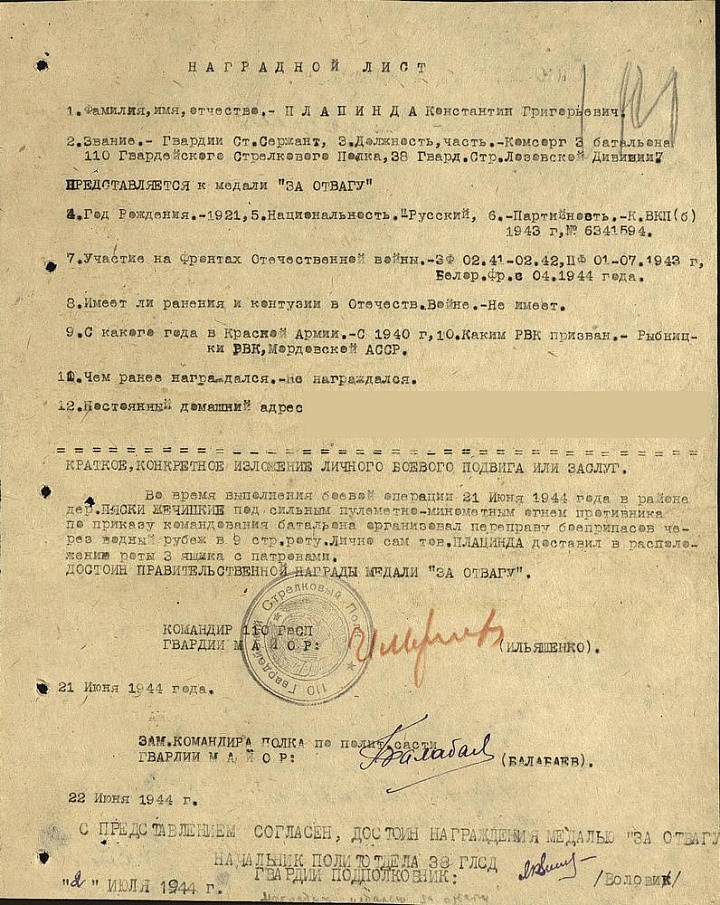

П.К.Г. - Конечно, ведь там я получил свою первую награду за разведку боем. Выделили где-то 10-15 человек, а старшим назначили меня. Там была какая-то небольшая речушка, но мы через нее переправились на лодках, бросились к позициям немцев, и захватили двух «языков» из боевого охранения. Все прошло на редкость удачно, у нас даже никого не ранило, хотя немцы и вели по нам огонь. Вот за эту удачную разведку боем меня наградили медалью «За отвагу».

Н.Ч. - При каких обстоятельствах вас ранило?

П.К.Г. - Мы тогда атаковали в пригороде Варшавы, если не ошибаюсь он называется Прага. Надо было взять гребень достаточно пологой высотки, за которой шел как-бы обрыв, и оттуда было видно далеко вокруг, там внизу еще были железная и автомобильная дороги. Но первая атака захлебнулась, положили много народа... Тогда во вторую атаку Юрепин отправил всех штабных офицеров. Со второй попытки ту высоту мы все-таки взяли, закрепились, и нас штабных отправили с позиций обратно.

П.К.Г. - Мы тогда атаковали в пригороде Варшавы, если не ошибаюсь он называется Прага. Надо было взять гребень достаточно пологой высотки, за которой шел как-бы обрыв, и оттуда было видно далеко вокруг, там внизу еще были железная и автомобильная дороги. Но первая атака захлебнулась, положили много народа... Тогда во вторую атаку Юрепин отправил всех штабных офицеров. Со второй попытки ту высоту мы все-таки взяли, закрепились, и нас штабных отправили с позиций обратно.

Где перебежками, где ползком мы пошли обратно. Устали, и в одном месте решили немного отдохнуть и покурить. Человек пять нас село на край какой-то ячейки, помню, что я полез за обрывком газеты в карман, наклонился вперед, и в это время разорвался снаряд. Последнее что помню, как с меня упала пилотка, и в нее струей, буквально с палец толщиной, полилась кровь из живота нашего начальника штаба... Его звали Володя, а фамилия была то ли Иваненко, то ли Мартыненко. Потом я потерял сознание, и очнулся уже только в медсанбате.

У меня осколком вырвало правый локтевой сустав, но на мое счастье, я попал потом в 282-й полевой госпиталь в Бресте, где профессор Воскресенский впервые стал практиковать вставлять искусственные суставы из пластмассы. Но вначале я лежал в госпитале в каком-то польском местечке, и рядом с ним находился костел, в котором была физгармония. Мы ходили туда слушать музыку, но т.к. мы были без одежды, только в нижнем белье, то ксендз нас попросил, что когда туда будут приходить люди, чтобы мы выходили, и мы так и делали. Но рука у меня не заживала, сильно почернела, и меня самолетом отправили в госпиталь в Бресте.

Там я сильно подружился с командиром разведроты Алексеем Осмачкиным. Где-то в разведке он шел впереди, и прошел мимо мины, а шедший сзади солдат на нее наступил, сам погиб, а Лене осколки достались в пятую точку. До сих пор у меня перед глазами стоит картина как он спал по ночам: перед койкой клал на пол подушку, становился на нее коленями, а головой ложился на кровать... Каждый день ему вынимали осколки, и вскоре он уже мог ходить, правда, сильно сгорбившись. Так мы с ребятами его часто разыгрывали: «Леня, смотри, какая красивая медсестра идет». «Где?» и пытался разогнуться... Условия в госпитале были хорошие, один из офицеров по фамилии Музыкант хорошо организовал самодеятельность, и нам часто устраивали концерты, даже танцы были. Правда, кроме медперсонала женщин почти не было, поэтому танцевали мы, в основном, друг с другом.

А потом я там попал в «СМЕРШ». Засиделся как-то в полисаднике во дворе госпиталя до темноты, и когда возвращался, упал в какую-то яму, и вывихнул ногу. А дело было перед самой выпиской... И начал меня вызывать к себе на допросы этот майор, но все было культурно. Начинал он очень издалека: «Где ваши родители? У вас мама была в оккупации? Вы с ней переписываетесь?» и т.д и т.п., но очень быстро он понял, что я никакой не симулянт, и оставил меня в покое.

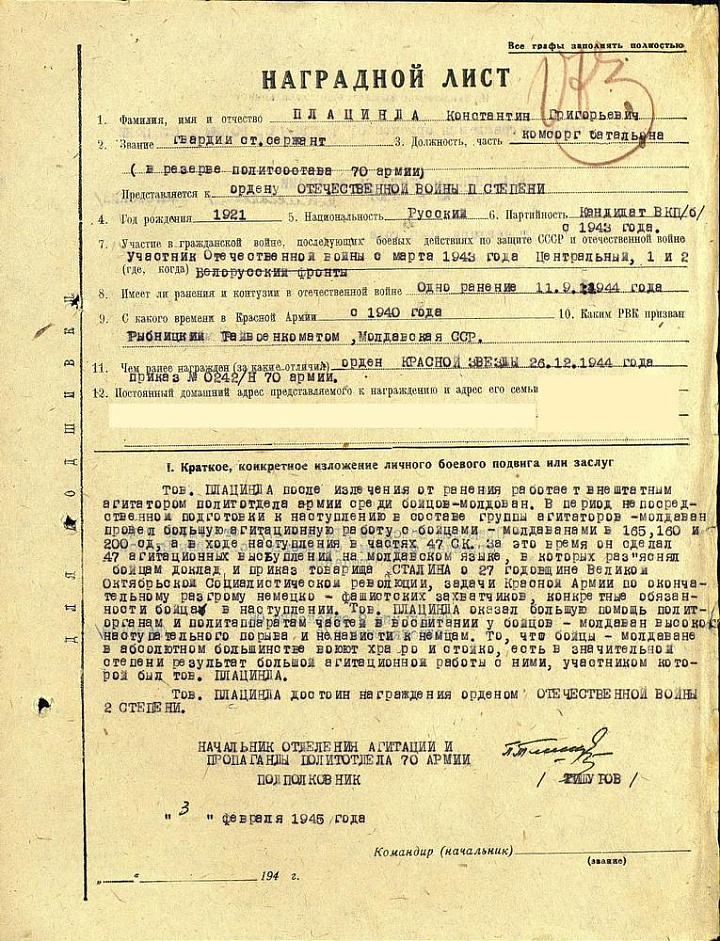

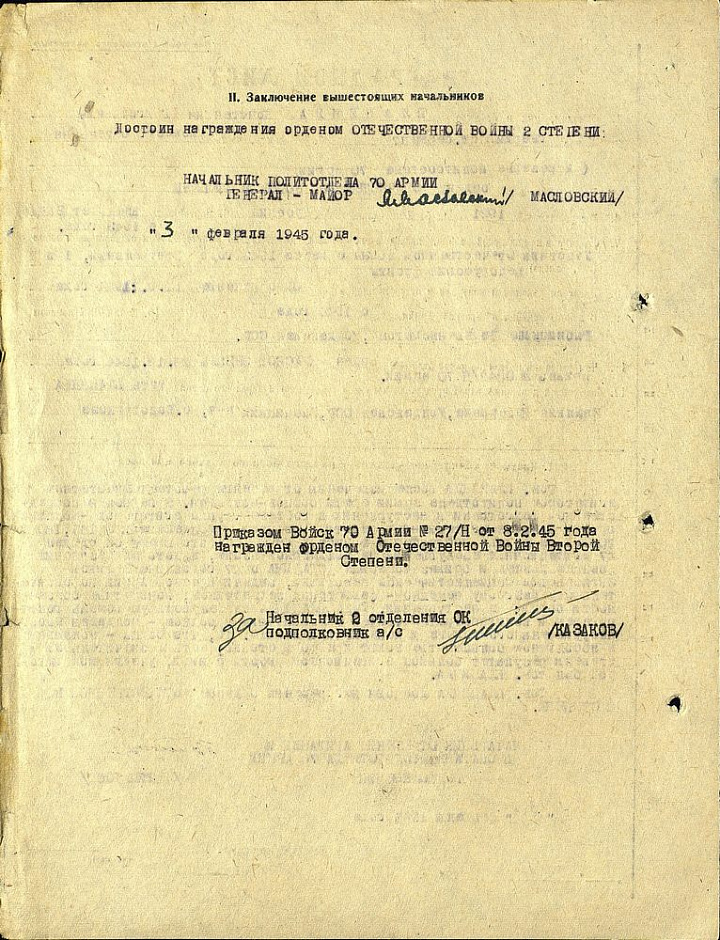

А после госпиталя где-то в ноябре или декабре, я попал нештатным агитатором в отделение агитации и пропаганды политотдела 70-й Армии, т.к. туда на пополнение присылали очень много молдаван, и для работы с ними нужны были люди, владеющие молдавским языком. Причем, начальник политотдела генерал-майор Масловский отнесся ко мне с большой симпатией, т.к. до войны он служил в штабе погранотряда, который тогда находился в Рыбнице, и ему по службе приходилось бывать в моем родном селе.

Всего в нашем отделении было человек десять, причем большинство из агитаторов до войны занимали посты первых секретарей райкомов партии. С молдаванами работали я и еще две девушки, которые знали молдавский язык, причем они были не из Молдавии, а из Первомайского района Кировоградской области, где была целая колония молдаван, и нашей основной задачей было выступать перед пополнением из Молдавии на разные темы: что собой представляет Советский Союз, Конституция, задачи Красной Армии, преимущества колхозного строя и т.д. Выступали мы и перед большими группами солдат, максимум около роты, а бывало, что и перед двумя-тремя бойцами приходилось выступать.

Меня в этот отдел направили без никакой дополнительной учебы, потом бывали только одно-двухдневные семинары, и в первые же дни мне там присвоили звание младшего лейтенанта.

Н.Ч. - Вам приходилось видеть, чтобы свежее пополнение воевало без формы, в своей гражданской одежде?

П.К.Г. - Нет, такого я ни разу не видел.

Н.Ч. - Многонациональность армии, на ваш взгляд, это плюс или минус?

П.К.Г. - Если учитывать те обстоятельства, как это было во время войны, то это, наверное, скорее минус. Все-таки призывали много неподготовленных людей из самых разных республик, которые по-русски вообще ничего не понимали, и у которых абсолютно разные менталитет, религия... Об едином и сплоченном коллективе речь в данном случае не шла вообще!

Н.Ч. - Случай, когда вас ранило, самый явный когда вы могли погибнуть?

П.К.Г. - Там же в Польше был еще один, но еще до ранения. При взрыве снаряда меня контузило, и засыпало с головой. Меня спасла только моя плащ-палатка. Насколько я знаю, там проходили какие-то солдаты, они увидели, что на земле лежит совсем новая плащ-палатка, начали ее откапывать, и нашли меня. Я совсем ничего не слышал, и как нас лечили в медсанбате? Собрали таких же контуженных как и я, раздали тексты песен, и мы хором, ничего не слыша, их пели. Я себе представляю, что это был за хор... Но в медсанбате я пробыл недолго, дней десять, наверное. Слух ко мне постепенно вернулся, но говорил я вначале сильно заикаясь. Правда, никакого документального свидетельства об этой контузии у меня нет.

Н.Ч. - Как вы узнали о Победе?

П.К.Г. - Мы стояли в Ростоке, бои у нас закончились, если я не ошибаюсь, еще где-то 27-28 апреля. Отметили, конечно, бурно... А где-то 12-13 мая в доме офицеров устроили торжественный прием, на котором присутствовал командующий нашего фронта Рокоссовский.

П.К.Г. - Мы стояли в Ростоке, бои у нас закончились, если я не ошибаюсь, еще где-то 27-28 апреля. Отметили, конечно, бурно... А где-то 12-13 мая в доме офицеров устроили торжественный прием, на котором присутствовал командующий нашего фронта Рокоссовский.

А чуть позже мне довелось быть на приеме на котором присутствовал английский фельдмаршал Монтгомери. Когда наша девушка-военнослужащий преподнесла ему цветы, то он, восхищенный ее красотой, взял у нее автограф. Правда, я потом узнал, что это была майор медицинской службы, но когда она ему дарила цветы, то на ней были погоны рядового. В тот день помимо приема устроили еще и парад, даже с танками и кавалерией. А на самом приеме всем бросилось в глаза, что Монтгомери был в каком-то очень старом, даже штопанном мундире. Там присутствовали корреспонденты наших центральных газет, и они его спросили об этом. Он ответил, что когда он командовал войсками в северной Африке, его тяжело ранило. Он беспомощный лежал, а прямо на него двигался немецкий танк. И в самый последний момент его успели вытащить из-под гусениц этого танка, который прошел буквально в паре сантиметров от него... Он приказал тому солдату, который спас ему жизнь, отдать ему свой мундир, и сказал нам: «Теперь этот мундир я ношу только в самые большие праздники»...

Потом английские офицеры напились, и начали вести себя безобразно... Некоторые даже пытались отрывать у нас звездочки на сувениры. А наши офицеры вели себя очень достойно, правда, нас перед этим приемом собрал командующий нашей 70-й армии Попов, построили всех возле парка, и он говорит: «Присмотритесь, что вы видите перед собой»? Перед нами были вошебойки, специальные машины, для прожарки одежды. И он нас предупредил: «Кто напьется - посажу в такую же»...

Н.Ч. - За что вы награждены боевыми наградами?

П.К.Г. - Про «Отвагу» я уже рассказал. Когда я только попал в политотдел, меня расспросили про то, где я воевал, про обстоятельства моего ранения, и тогда меня спросили: «Вас должны были представить к награде»? - «Не знаю, я же был ранен». Но вскоре после этого разговора меня наградили орденом «Красной Звезды». Орденом «Отечественной войны» II степени меня наградили за хорошую работу в политотделе. Еще я получил медали: «За оборону Москвы», и «За освобождение Варшавы».

Н.Ч. - После Победы где вы служили?

П.К.Г. - Почти сразу после войны меня направили служить комсоргом минометного полка в город Люптейн, это недалеко от Шверина. В этом городке, насколько я понял, рождались настоящие арийцы, т.к. там какое-то «особое» место. И весь этот городок жил за счет того, что обслуживал роддом, в который приезжали рожать женщины со всей Германии. Город хоть и небольшой, но очень красивый и уютный. И там с нами приключилась история, каких даже в кино не бывает.

П.К.Г. - Почти сразу после войны меня направили служить комсоргом минометного полка в город Люптейн, это недалеко от Шверина. В этом городке, насколько я понял, рождались настоящие арийцы, т.к. там какое-то «особое» место. И весь этот городок жил за счет того, что обслуживал роддом, в который приезжали рожать женщины со всей Германии. Город хоть и небольшой, но очень красивый и уютный. И там с нами приключилась история, каких даже в кино не бывает.

Мы с моим товарищем Иваном Егоровичем Ляльковым снимали комнату в самом центре города у одной семьи. У хозяйки были две маленькие дочки: Инге и Тея, им было где-то по 6 и 3 годика, а ее муж находился у нас в плену. Вы бы видели этих девочек: такие милые, симпатичные, но от голода они были почти «прозрачные». И мы решили с Иваном Егоровичем этих девочек подкормить, стали с ними делиться своими продуктами, и постепенно они отъелись, даже порозовели немного. А мы с Ляльковым жили в одной комнате: две кровати стояли по сторонам, и над моей висел большой портрет какого-то мужчины. Я, правда, у хозяйки так и не спросил, чей же это был портрет.

Как-то в 1946 году я был на совещании комсомольских работников в Шверине, и возвращался на поезде в Люптейн, а в это время немцы уже начали возвращаться из плена. И на перроне вокзала в Шверине, один из освобожденных пленных вдруг показался мне очень знакомым. Думаю, откуда я могу его знать? Начал вспоминать: один раз в Польше был случай, когда мне поручили отвести в штаб полка пленного немца, но вроде это был не он. И так я мучился, и не мог вспомнить, откуда я его знаю, что даже шел вперед разворачивался, и шел обратно этому немцу навстречу. Так я сделал раза три, но так и не вспомнил. Но он это заметил, и сам обратился ко мне, он неплохо говорил по-русски: «Что случилось?» Я ему объяснил, что его лицо кажется мне знакомым, но откуда не знаю. Он мне говорит: «Я вас точно не знаю». Но мы разговорились, и когда он сказал, что живет в Люптейне, я мгновенно понял, что он муж моей квартирной хозяйки, и это именно его портрет висит у меня над кроватью. Я ему это сказал, он меня сразу начал расспрашивать о своей семье, но я его успокоил, что все нормально. Он так растрогался, что даже обнял меня.

Тогда я ему говорю: «Ты теперь в моем распоряжении. Идешь вначале не домой, а к своим родителям, пока мы подготовим встречу». Рассказал все Лялькову, мы дали нашей хозяйке продукты, и попросили ее накрыть стол, сказали ей, что мы ждем гостей. Когда она все сделала, я сходил за ним к его родителям, и привел его. Вы даже представить себе не можете, какая это была встреча...

Мы с Ляльковым, конечно, сразу переехали в общежитие, а когда мы из Люптейна уезжали в Кенигсберг, то они все вместе пришли нас проводить, и подарили нам на память по две тарелки, вилки, ложки, два ножа, и кажется, кружки, и говорят: «Это вам на память от нашей семьи»...

Н.Ч. - С мамой вы когда списались?

П.К.Г. - Вы знаете, там произошел интересный случай. Я написал ей письмо, когда было ясно, что наше село уже вот-вот освободят. Но она мне потом рассказывала, что получила то самое первое мое письмо еще при румынах... Как так получилось, не знаю. Видно письмо пришло в соседний район, который уже был освобожден, а там уже люди как-то ей передали.

Н.Ч. - Что-нибудь вам запомнилось за границей, в Германии?

П.К.Г. - Я помню, что в газетах было как-то напечатано выступление Калинина перед комсомольскими работниками в Москве с примерно такими словами: «Многие из вас побывали за границей, посмотрите, что у там есть хорошего, чтобы перенять этот положительный опыт для нашей страны». И мы смотрели и учились.

Меня удивляло какая у них точность, честность, не было нашего мелочного обмана. Один раз в Люптейне мы с Ляльковым увидели как по улице шел мужчина с колокольчиком. Дойдя до определенного места он что-то громко объявил и ушел. Хозяйка нам объяснила, что на 17-30 в кинотеатре назначено собрание. А мы много слышали, что немцы очень педантичные, и решили проверить, действительно ли это так. Подходим к этому кинотеатру, никого, а на шесть был назначен киносеанс. Мы прошли внутрь, т.к. кинотеатр был не заперт, и стали ждать. И в назначенное время, точно из под земли кинотеатр очень быстро заполнился людьми, и началось собрание. Причем, никаких дебатов не было, их бургомистр просто объявил: первое... второе... третье... четвертое... И без десяти шесть кинотеатр был уже свободен, мы, конечно, были удивлены такой организацией.

Или, например, был такой случай. На 1 мая 1946 года у нас в полку был намечен митинг. И нужно было привезти из Шверина свежеотпечатанную по такому поводу дивизионную газету с выступлением Сталина. Где-то в пол-восьмого я на мотоцикле выехал в Шверин, но почти сразу у меня пробило колесо. Я докатил мотоцикл до автомастерской, стучу в ворота. Дверь приоткрылась, но немец мне только сказал: «Acht! Acht!», т.е. восемь, и закрыл дверь. В восемь часов, как и положено, он открылся, мигом мне все починил, и я его спрашиваю: «сколько»? Он мне назвал какую-то маленькую сумму, я ему протягиваю купюру, а он протягивает сдачу, какую-то мелочь. Я ему показываю, не надо сдачи, так он так разозлился, что швырнул эти монеты на дорогу...

Поразил уровень развития их сельского хозяйства, какие они получали урожаи. Помню, туалет стоял во дворе, но очень опрятный, красивый, изнутри даже был оклеен обоями. Хозяин тут же относил ведро с нечистотами к двухсотлитровой бочке, одевал перчатки по локоть, и перемешивал с землей и водой. Поливали этой смесью грядки, и помидоры у них вырастали величиной с кулак... В нашу воинскую часть за нечистотами даже очереди из немцев выстраивались. И ведь не брезговали, хотя они очень аккуратные и чистоплотные.

Н.Ч. - С немцами общались?

П.К.Г. - Мы когда освобождали Германию, то думали, и были готовы к тому, что немцы развернут против нас какое-то партизанское движение, но нет. Я не знаю ни одного случая, чтобы у нас после Победы от рук немцев погиб бы хоть один солдат.

Конечно, мы с ними общались, даже на танцы регулярно ходили. У них была такая интересная традиция, что «мужские» и «женские» танцы шли строго по очереди, т.е. приглашать могли или мужчины или женщины. Немецкие девушки относились к нам очень хорошо, многие офицеры и солдаты встречались с ними, но мы знали, что заключать браки с немками было запрещено. Была даже одна забавная история: в то время те кто оставался на сверхсрочную службу должны были носить на рукаве шевроны золотого цвета. Немки это заметили, и начали интересоваться, что они означают. И кто-то из наших неудачно пошутил, что такие шевроны носят солдаты, болеющие сифилисом... Пока разобрались, пока объяснили им, что это не так, они начисто игнорировали таких солдат, и всячески их избегали.

Вот рассказал это, и вспомнил, что в Германии уже после войны я встретил ту самую медсестру с моего первого комсомольского задания… Как-то на улице я встретил пару: какой-то наш офицер вел под руку знакомую, как мне показалось, женщину в военной форме. Мы не поздоровались, прошли мимо друг друга. Но потом она сама подошла ко мне, я уже вспомнил ее, и говорит: «Товарищ лейтенант, у меня семья, и у нас все хорошо, поэтому я вас очень прошу, вы меня не знаете, а я вас не знаю», на том мы и расстались.

Н.Ч. - Из тех боев, в которых вы участвовали, какие были самые тяжелые?

П.К.Г. - На подступах к Варшаве, как раз там, где меня ранило. Это были самые тяжелые и кровопролитные бои.

Н.Ч. - Вам приходилось в боях стрелять из личного оружия?

П.К.Г. - Ни разу не пришлось. Даже когда мы ходили в разведку боем, и в том бою, когда меня ранило, мне стрелять не довелось.

Н.Ч. - Что вы чувствовали в бою? Страх, азарт, может быть, ненависть, что?

П.К.Г. - У меня преобладало чувство долга. Вот как-будто ты дежурный, это твоя обязанность, и кроме тебя это некому сделать.

Н.Ч. - Были у вас на фронте какие-нибудь приметы, суеверия?

П.К.Г. - Перед тем боем, в котором меня ранило, было нехорошее предчувствие. Когда мы уже пошли в передовые порядки, так я даже вернулся, и взял каску, и индивидуальный пакет. Хотя, может просто я понимал, что после первой атаки, в которой батальон потерял примерно половину людей, вторая атака легкой быть не может...

Н.Ч. - Как относились к пленным?

П.К.Г. - Случай жестокого обращения с пленными я видел всего один раз. Как-то после боя я увидел такую картину: солдаты подвесили на дереве пленного «власовца», причем его пленили в бою, прямо у пулемета, развели под ним костер на листе жести, и начали пытать. Если он не отвечал на вопросы, этот лист с костром за проволоку подтягивали прямо под него, если же отвечал, то лист отодвигали... Но я это видел издалека, смотреть на это не мог, поэтому сразу ушел, решил не вмешиваться. Это был единственный такой случай за всю войну.

Н.Ч. - Спиртным не злоупотребляли на фронте?

П.К.Г. - Водку нам давали по праздникам, и, насколько я помню, что даже перед боем давали. Но я тогда особо не пил, мне на вкус не нравилось, поэтому я этим делом не увлекался. Еще до армии был случай: мама отправила меня в Рыбницу продать немного яичек, чтобы я там подстригся. Я продал, и решил выпить пива, т.к. увидел, что много людей его пьют, значит, решил, наверное, оно вкусное. Купил бокал пива, попробовал, и так мне оно не понравилось... Я пошел с этим бокалом к продавцу: «Вот ваше пиво, верните мне деньги»... Деревня...

Случаев когда наши солдаты травились техническим спиртом я ни разу не видел. У нас в политотделе был ординарец Тимофей Тимофеевич, крестьянин в годах из Курской области. Вот он выпить очень любил. Он когда видел, что кто-то у нас в политотделе выпивает, аж в лице менялся, чуть ли не трясся. Его, конечно, всегда угощали, наливали немного. А если было свободное время, то он мог пойти на станцию, например, в поисках чего-нибудь выпить. И как мы потом узнали, однажды он упал в пустую цистерну из под спирта, но хорошо, что рядом оказались другие люди, и его успели вытащить, хотя он уже даже сознание потерял. И вот после этого случая он совсем перестал пить, всегда отказывался.

Зато, помню, как один раз мы напились, когда я уже был парторгом в БАО в Кенигсберге. В Берлине открыли магазин «Москва» с русскими товарами. И тех, кто ездил в Берлин по каким-то делам, сослуживцы обычно просили что-то там купить, но чаще всего просили привезти водку. Поэтому ту улицу на которой находился магазин «Москва» немцы называли «Шнапсштрассе». Нам по заказу приятель привез три трехлитровых бутылки водки, они почему-то называлась «четверть». И впятером мы в нашем офицерском общежитии тогда очень здорово набрались... Закуски у нас почти не было, поэтому когда она закончилась, достал свои рыбные консервы, которые я не ел, и угостил товарищей. Наутро мы, конечно, чувствовали себя отвратительно. И тут один из них мне говорит: «Что-же ты говорил, что рыбу не ешь, я вчера видел как ты две баночки съел». Мне тут-же стало так плохо, стало тошнить, и две недели после этого я вообще ничего не ел, только чай пил...

Н.Ч. - А почему вы рыбу не ели?

П.К.Г. - Потому что, когда мне было лет шесть, отец пришел с полевых работ меня покормить. Мне хотелось побыстрее пойти гулять, поэтому мамалыгу с рыбой я проглотил почти не прожевав, и рыбная косточка застряла у меня в горле. Я, конечно, начал кричать, плакать, горло опухло. Отец хотел меня сразу-же отвезти к врачу, но мать отвела меня к какой-то бабке в нашем селе. Та меня дымом окурила, заговор прочитала... Тогда повели меня к другой бабке, то же самое. А у меня горло еще сильнее опухло. Тогда отец плюнул, и сам отвез меня в Балту к врачу, а тот эту кость у меня из горла легко вынул. С тех самых пор я рыбу вообще не ем.

Даже когда под Курском мы сильно голодали, и нам очень редко выдавали рыбные консервы, то я их даже тогда не ел, а менял у других солдат на сырую картошку, которую нам редко выдавали по одной-две штуке на человека.

Н.Ч. - Деньги вы на фронте получали?

П.К.Г. - Да, нам их перечисляли на полевую сберкнижку, и когда в 46-м году я приехал в отпуск домой, то получил, что-то около сорока пяти тысяч. Причем выдали мне их мелкими купюрами, а у мамы с собой были «бесаги» - такой сдвоенный мешок, который носится через плечо, так одна его часть была полная этими деньгами...

Н.Ч. - Посылки из Германии вы домой посылали?

П.К.Г. - Нет, ни разу. Но когда я поехал в отпуск, то привез домой большой радиоприемник, кажется, «Телефункен», аккордеон, фотоаппарат, и охотничье ружье. Но это не я сам собирал и добывал, а все это мне выдали на складе. Видно, собирали имущество по брошенным домам, или как, точно даже не знаю. И тем кто уезжал в отпуск, разрешали на этом складе, что-то получить.

Н.Ч. - Были у вас на фронте друзья?

П.К.Г. - Больше всего я подружился с Лешей Осмачкиным, с которым мы лежали в одной палате в госпитале, и с Иваном Ляльковым, когда мы служили в Люптейне. Вдруг вспомнилась одна смешная история. В то время шли выборы в Верховный Совет СССР, и мы вели агитацию за Чуйкова, если не ошибаюсь. Потратили много сил и времени, бывало даже в столовой к солдатам с вопросами подходили: «Какого числа будут выборы? За какого кандидата нужно голосовать?» Все отвечали хорошо, все знали когда, что. И тут как-то случайно в разговоре выяснилось, что наш с Ляльковым ординарец, вообще не в курсе. Ничего не знает, ни когда выборы, ни как фамилия кандидата. Мы были в шоке, у нас, у политработников, ординарец элементарных вещей не знает... А он нам говорит: «У меня сестра когда на третьем курсе училась, от напряжения помешалась». А мы смеемся: «Так ты боишься перенапрячься»...

Н.Ч. - Кого-то из командиров, с которыми вам довелось служить, можете выделить?

П.К.Г. - Прежде всего командира нашего батальона, где мне довелось быть комсоргом, Героя Советского Союза Юрепина. Это был, действительно, очень боевой командир, к тому же он был чуткий и очень справедливый. Помню, когда он нас послал в ту атаку, в которой меня ранило, сказал: «Прощаться не будем, жду вас всех обратно»...

Н.Ч. - Приходилось вам слышать о конфликтах между солдатами с применением оружия?

П.К.Г. - Ни разу о таком даже не слышал.

Н.Ч. - Говорят, среди офицеров, особенно старших, было много таких, которые вели себя заносчиво и высокомерно, могли ударить солдата.

П.К.Г. - Я такого ни разу не видел.

Н.Ч. - Много ваших односельчан погибло на фронте?

П.К.Г. - Много, точных цифр я вам сейчас не скажу, но много... Особенно много погибло из тех, кого мобилизовали после освобождения в 44-м году... У меня погибли два моих дяди: брат матери, и брат отца, оба они погибли в боях в Венгрии, под Секешфехерваром...У нас в селе есть памятник, на котором выбиты имена всех тех, кто не вернулся...

А я знаю, что из тех пятнадцати-двадцати человек, которые уходили в армию вместе со мной, вернулось только человека четыре...

Н.Ч. - Когда вы демобилизовались? Как сложилась ваша послевоенная жизнь?

П.К.Г. - В июне 1947 года с должности парторга в батальоне аэродромного обслуживания в Кенигсберге. Мог остаться служить и дальше, но решил вернуться домой, реализовать детскую мечту - стать бригадиром в родном колхозе.

Еще до армии я много работал прицепщиком, но параллельно изучил устройство и управление трактором, и тогда же получил специальность тракториста.

Поэтому когда я вернулся домой, то пошел работать в колхоз трактористом. Я привез из Германии три новеньких рабочих комбинезона, одел один, и такой красивый пошел работать. Но в самый разгар первого рабочего дня ко мне прямо в поле приехали из райкома партии. Мое личное дело пришло к ним, они увидели что я занимался политической работой, поэтому решили меня привлечь, потому что людей не хватало. Так я проработал трактористом всего полдня...

Два года я проработал в Рыбницком райсполкоме заведующим отдела культуры, потом закончил партшколу, заочно окончил экономический институт, был на советской и профсоюзной работе. Тринадцать лет руководил профсоюзом работников торговли Молдавской ССР, а на пенсию я ушел только в 1984 году после того, как десять лет был генеральным директором предприятия «Ауреола», это молдавский ювелирторг.

Есть, сын, внуки, уже и два правнука есть.

Н.Ч. - Войну потом часто вспоминали?

П.К.Г. - Как-то нет, потому что работа, семья, заботы разные. Вот вспомнил смешной эпизод. Когда я в 46-м приехал в отпуск, то мы с мамой как-то разговорились, и я ей стал рассказывать какие-то боевые эпизоды. А она мне говорит: «Это что. На том холме был немецкий пулемет, который стрелял по нашему селу. У нашего соседа дом сгорел. А я вышла во двор, обложилась подушками, и на голову тоже подушку... А ты говоришь танки, бомбежка... Вот у нас было...»

Н.Ч. - А когда вспоминаете, то что в первую очередь?

П.К.Г. - Этот госпиталь рядом с Понырями, когда я болел тифом. Когда плечом к плечу лежали, и мои соседи умирали один за другим... Даже когда мне приходилось видеть сотни убитых, все равно ощущения не те. А вот когда соприкасаешься так вплотную, чувствуешь дыхание смерти рядом с собой...

| Интервью и лит.обработка: | Н. Чобану |