ПРИБЛИЖЕНИЕ ВОЙНЫ

ПРИБЛИЖЕНИЕ ВОЙНЫ

Война пылает вдали от нас, а может быть рядом? Идёт битва на границе, а называют это "инцидентом". Нам преподносят события на озере Хасан и Хал-Хин-Гол в романтической обёртке; военный дуэт фашистов и коммунистов - как сообщников в развязывании Второй мировой войны, как невинный процесс освобождения братьев украинцев и белоруссов. Настоящую войну с Финляндией выдают за зимнюю кампанию по упорядочению границ с соседней страной. Касательно прибалтийских стран дело обстоит проще простого: литовцы, латыши и эстонцы слёзно молили великого восточного соседа помочь им освободиться от буржуазного ига, включив их в семью союзных республик.

С Бессарабией абсолютно ясно: Румынии вручили ультиматум о возврате незаконно аннексированной Бессарабии в 1918 году, разделив на две части молдавский народ. В целях восстановления исторической справедливости Румыния обязана освободить Бессарабию, а иначе...А "иначе" я могу свидетельствовать, как очевидец происходившего 28 июня 1940 года. За неделю до ввода огромных вооружённых сил СССР, 21 июня 1940 года на правом берегу Днестра, рядом с селом Устье, расположенным точно против Дубоссар, появилось несколько десятков человек с лопатами, которые демонстративно начали копать траншею. Чтобы ещё больше "напугать" СССР (может быть два десятка землекопов не убедили советские власти в готовности румынского правительства принять самые решительные меры), водили взад и вперёд вдоль берега пару быков, впряженных в передок 76-миллиметрового орудия на деревянных колёсах. А на левом, советском берегу, уже сконцентрировались соединения пехоты, кавалерии, танков, а также огромные автотранспортные обозы с боеприпасами, питанием, фуражом и другим имуществом, полки связи и штабы - это против 76-миллиметровой пушки... Да и это ещё ничего: в два часа дня, после того, как мы услышали прочитанный ультиматум СССР Румынии, у быстро наведённого понтонного моста всё загудело, и эта мощная военная армада ринулась на правый берег Днестра, оказавшись до исхода дня на левом берегу Прута - новой государственной границе между СССР и Румынией. Не было ни одного выстрела. Одновременно с движением через мост , небо задрожало от гула звеньев бомбардировщиков и истребителей. Я это наблюдал и гордился мощью родной страны Советов. В кинотеатрах демонстрировали вновь смонтированные ленты хроникальных журналов о бесконечной радости двадцати трёх миллионов жителей, освобождённых и присоединённых к великому Советскому Союзу, чьё население уже достигло ста девяноста трёх миллионов. Показывали встречу двух братьев - крестьянина юга Бессарабии и наркома обороны СССР Тимошенко, которые были в разлуке двадцать два года. Свободные граждане, жители освобождённых территорий, плача, рассказывали о своей тяжкой доле под гнётом польских панов, крупных латифундистов Прибалтики и домнулей Румынии, а танцами и песнями своих народов выражали свою благодарность Советскому Союзу, оплоту всемирного пролетариата, большевистской партии и лично Иосифу Сталину, вождю и учителю трудящихся масс всего мира. Прошло меньше полугода, и мне удалось увидеть, как "осчастливлены" люди своими "освободителями", услышать слова "восхищения" жителей Бессарабии хамством, бескультурьем и взяточничеством новоявленных руководителей всех рангов и величин. Во время финской кампании, чтобы не вводить карточки на хлеб, его продавали по спискам из расчёта числа едоков в семье. Таким образом, купить хлеб человеку, не включённому в эти хлебные списки, было невозможно. В магазинах редко появлялось полотно для шитья, главным образом ситец и сатин, за которым выстраивались огромные очереди. Но после освобождения Бессарабии стали свободно продавать хлеб и простое полотно, потому что с правого берега, по пропускам, наведывались родственники, от которых хотели скрыть нашу нищету. Но разве её скроешь, если гости приезжали в добротной одежде и обуви, а мы одевались убого и на полках магазинов имелся самый примитивный ассортимент товаров? Меньше чем через год мы стали ощущать неприятные перемены, которые выразились в следующем: в призыве военнообязанных запаса, светомаскировке и усилении объёма передвижений войск и военного оборудования в сторону западной границы. Передвижения проводились ночью, чтобы скрыть их от любопытных глаз, но зато все слышали шум колёсного и гусеничного транспорта, а те, кто жил ближе к переправе, различали цокот копыт кавалерийских лошадей и стук колёс военных фур по понтонному мосту. В то же время строители военных сооружений на левом берегу Днестра (организация УНР - не знаю, как расшифровывается), которых мы знали, покинули свою базу в Дубоссарах. Если раньше наблюдалось движение вокруг построенных ими долговременных огневых точек (ДОТ), то сейчас эти ДОТы стояли заброшенными. Естественно, никто не осмеливался приблизиться к ним, потому что люди были воспитаны в страхе: никому не хотелось быть заподозренным работниками внутренней безопасности в любопытстве к военным секретным объектам. Но с толку сбивало ещё одно загадочное явление.

С шести часов утра и до двух часов дня над Дубоссарами зависал странный самолёт, странно было и то, что после передислокации самолётов в Бессарабию, кроме этого самолёта, не появлялся ни один другой. Самолёт был странным по своей внешней форме: он имел два фюзеляжа, соединённых задней перемычкой, и поэтому его вид напоминал раму. Он долго находился в полёте, подобном кружению ястреба, высматривающего жертву, а потом его сменял другой. Забегая вперёд , напомню, что вскоре он стал известен миллионам гражданам СССР прифронтовых полос под кличкой "рама". Это был немецкий военный самолёт-разведчик из серии самолётов "Фокке-Вульф". После заключения знаменитого пакта Риббентропа-Молотова, в котором содержался пункт о взаимном прекращении враждебной пропаганды, в газетах пропали привычные бранные дипломатические выражения в адрес Германии. Работавшие на железной дороге говорили, что в сторону Германии отправляются эшелоны с пшеницей, мясом и другими продуктами питания, а также строевой лес. В то же время наращивание военных сил на границе с Румынией было столь очевидным, что сбивало с толку. Если у нас есть такой благоприятный договор с Германией, то кто же ещё угрожает нашей стране? Румыния? Это просто смешно! Теперь государство Румыния, её "военная мощь", ассоциируется с пушкой среднего калибра, которую волочёт пара быков. И вдруг 14 июня 1941 года появляется в газете "Правда" опровержение ТАСС примерно такого содержания: "Последнее время в буржуазной печати, в частности в английской, сообщается о концентрации немецких военных сил вдоль всей западной границы Советского Союза. ТАСС уполномочен заявить, что эти сообщения являются вымыслом от начала и до конца". Сразу возникает противоречие между очевидным и напечатанным в газете. Не в какой-либо, а в "Правде", и не кем-либо, а ТАССом. Если бы в сообщении указывалось, что концентрация войск происходит на некоторых участках границы, всё бы выглядело правдоподобно.

Но речь велась о всей западной границе, а граница с Румынией является её частью... Я был занят экзаменами и подготовкой к отъезду в Ленинград для поступления слушателем в военно-морскую медицинскую академию, но еще оставался секретарём школьной комсомольской организации, а это обязывало меня быть в курсе всего, что печаталось в газетах и сообщалось по радио.

Мой патриотизм гражданина СССР усиливался фанатизмом комсомольца, безоговорочно верующего в правильность и справедливость решений партии и правительства, в необходимость неукоснительного выполнения всех указаний, приказов и решений на всех уровнях власти. Экзамены сданы, сдан дополнительный экзамен по астрономии, чтобы получить аттестат и грамоту отличника. Больше того, все документы для отправки в Ленинград уложены и запечатаны в пакете.

ВОЙНА НАЧАЛАСЬ

Как бы крепко я ни спал и какими бы сладостными не были сны о любимой, но приближающийся гул заставил меня вскочить и выйти на балкон. По голубому ясному небу, освещённому летним солнцем, летели на бреющем полёте, очень низко, пятнадцать бомбардировщиков в сопровождении пяти истребителей.

На фюзеляжах и крыльях чётко видны чёрные кресты. Вскоре раздались взрывы бомб, упавших в районе военного городка.

Я не был единственным наблюдателем в то утро (в местечке просыпаются рано), любопытные уже успели посмотреть место падения и взрывов бомб. Они сообщили об увиденном: бомбы упали за летним военным палаточным городком и жертвой стала лошадь, убитая осколком бомбы. Они принесли осколки бомб, подтвердившие правдивость их рассказа. А о чём все подумали? Было высказано предположение, что сконцентрированные войска возле Дубоссар, стоящие лагерем в поле на пути к Балте, проводят манёвры. Если бы это было иначе, если бы случилось что-то очень серьёзное, нас бы заранее оповестили газетами и по радио.

Я проделал обычный комплекс упражнений, тем более, что дома был весь спортивный инвентарь пионерского клуба, помещение которого заняли под склад военные. Декабрина, сестра, заведующая этим клубом и несущая материальную ответственность за его имущество, всё свезла к нам во двор. С Изей Линденбоймом, моим неизменным другом, мы условились совместно сдать пакет на почту для отправки (почта работала без выходных). Мы вместе шли и беседовали, на улице было много людей, потому что воскресенье и улица Дзержинского - главная. Естественно, у всех на устах утреннее событие, но никто не высказывал тревожного предположения. Письмо отправили и, возвращаясь домой, проходили мимо громкоговорителя, укреплённого на телеграфном столбе. Время - одиннадцать часов и сорок пять минут, вдруг услышали шипение и вслед за этим голос московского диктора сообщил, что в двенадцать часов будет важное сообщение.

Через несколько минут я уже находился дома. Вскоре по радио Молотов сообщил: немецкие войска, внезапно, без объявления войны, напали на нашу страну и бомбили города... Вот теперь всё стало на свои места: концентрация наших войск и светомаскировка, кружение таинственного самолёта и утренняя бомбардировка самолётами с чёрными крестами. Остались загадками сообщение ТАСС о вымысле буржуазной прессы и сообщение Молотова о "вероломном и внезапном" нападении немецких войск. Если немецкие войска не концентрировались на западной советской границе, зачем тогда советские войска скапливались на границе под покровом ночи, зачем была нужна месячная светомаскировка? Выходит, что нападение не было внезапным. Мне трудно было признать, что в моё сознание закралось сомнение в правдивости некоторых сообщений, не мог я такое допустить и поэтому стал искать оправдания этой путанице: видимо, соблюдалась какая-то важная тайна, которую нельзя было раскрыть. Партия и правительство всегда знают, как правильно поступать. Я заявил родным, что как призывник и комсомолец должен немедленно отправиться в военкомат. К моему приходу все сотрудники уже были на месте. Я спросил у дежурного командира с тремя кубиками (в то время на петлицах были не звёздочки, а треугольники, кубики и ромбы), как добровольно стать красноармейцем, потому что восемнадцать лет мне исполнится только в сентябре. Он велел подождать и отправился в кабинет военкома. Вскоре явился с каким-то циркуляром в руке и стал меня расспрашивать. Полученное мною среднее образование и мой спортивный вид позволили предложить мне стать курсантом Житомирского пехотного училища командиров Красной Армии, в котором ещё есть вакансии. Я тут же дал согласие, и были оформлены документы. О явке в военкомат мне будет сообщено сразу после получения согласия от командования училища на зачисление меня кандидатом в курсанты. Дома все выслушали моё решение, никто не выразил сомнения в его правильности. В два часа дня, сразу как радио начало передавать последние известия, налетели самолёты, бомбили переправу и Дубоссары. Так уже повелось: ко времени начала передачи по радио последних известий из Москвы немцы начинали бомбить. Уже есть жертвы среди местных жителей, жертвы на переправе и среди мобилизованных на горе выше православного кладбища - места их сбора. Оторвало ногу у младшего сына Даяна, бывшего заведующего еврейской школы.

А немцы наращивают бомбовые удары по переправе, не забывая и местечко. Наши "ястребки", если и успевали взлетать, то сразу сбивались и падали факелами. В первый же день мы потеряли много истребителей, немецкая авиация безнаказанно властвует в небе. Рушатся все представления о мощи нашей авиации. Как мощно и красиво она била "врага" в фильмах о будущей войне! А сейчас?..

В семье - я единственный молодой мужчина. Отцу исполнилось шестьдесят лет 22 января 1941 года. Поэтому я был обязан взять на себя заботу о защите родителей и трёх сестёр. На середине огорода в тени абрикосового дерева я отрыл окоп глубиной в два метра, длиной три и шириной метр, перекрыл его всем тем, что было на нашем хозяйстве, и это перекрытие засыпал землёй, оставив только лаз к приставной лесенке. Но родные им не пользовались, предпочитая спускаться на первый этаж, где жила семья Шифры.

Я не понимал, почему взрослые не оценили надёжность отрытого мною первого защитного сооружения с использованием земли ,как защитницы. Именно она в дальнейшем защищала нас от осколков бомб, снарядов и мин. А я так старался! Работал, как одержимый и выбрал шесть кубов земли меньше чем за пять часов. Семья брата Идла также приходила к нам прятаться в первом, цокольном этаже. Какими наивными мы были в своих познаниях о защите при налёте вражеской авиации. А враг безнаказанно летал и бомбил, строчил из пулемётов. Уже ближе к полуночи я пошил себе рюкзак из шерстяного половичка зелёного цвета и вложил туда полотенце, кусок мыла, бритву и помазок, эмалированную кружку, ложку брата Шики (на обратной стороне ручки была процарапана буква "Ш"), книгу со стихами Пушкина и круглое печенье "Мария" в бумажной упаковке, весом в двести граммов. Почему я это приготовил?

Я считал, что меня могут призвать в любое время, как кандидата в училище. На следующий день передали по радио о создании на местах истребительных батальонов, и я сразу отправился в военкомат, который занимался формированием батальона совместно с местными властями. Все военнообязанные исключались из числа потенциальных бойцов истребительного батальона.

В него принимались ребята в возрасте до восемнадцати лет и невоеннообязанные мужчины. Наш истребительный "батальон" был сформирован из немногим больше двух десятков юношей во главе с командиром, лейтенантом, примерно двадцати трёх лет.

Нам выдали по пятизарядной винтовке со штыком и обойму с пятью патронами. Было приказано собираться в помещении милиции. Задача "батальона" - ночные дежурства с целью захвата и задержания парашютистов, сигнальщиков, диверсантов. По ночам мы охотились за сигнальщиками, привлекающими ракетами внимание немецких лётчиков. Эффект был равен нулю, - сигнальщику всегда хватало времени скрыться до того, как мы приближались к месту, откуда взвилась ракета. То же происходило с парашютистами. Пока мы пешком добирались к предполагаемому месту приземления парашютиста, его след уже простывал. Только один раз нам удалось найти парашют, запутавшийся в ветвях дерева фруктового сада, но того, кто на нём спускался, мы не могли найти. Наши неудачи объяснялись, в первую очередь, отсутствием опыта поиска нарушителей - специально обученных и опытных.

Мы же - не следопыты, у нас не было ни одной обученной собаки. Больше того, ночью мы плохо ориентировались на местности, а враг оснащён картой, компасом, фонариком, оружием и такой одеждой, что не отличало его от местных жителей или от военнослужащих Красной Армии. Эти ночные поиски изматывали нас, а результата не давали никакого. Был отдан приказ - срезать деревья на метр от земли и оставлять эти завалы вдоль всего берега реки, как препятствие для танков. Разве танки можно переправить в любом месте? Для этого надо навести мосты. Деревья срезали, их кроны лежали рядом с осыпавшимися плодами. Нас перевели на рытьё траншей, а меня назначили старшим над учениками. Все работали с собственным инструментом, но он не был приспособлен для интенсивных земляных работ. Лопаты тупые, черенки короткие и плохо зачищены, поэтому у неопытных землекопов немедленно появились кровавые мозоли на руках. Рядом с нами работал Голубь, недавно поселившийся со своей семьёй в одном из домов нашей соседки - "хозяйки". Голубь - человек средних лет, хороший плотник, оказался прекрасным землекопом. Его острая лопата была необычной формы - сочетала свойства штыковой и совковой лопат. Черенок не прямой, а изогнутый, и длина его около двух метров. Лопата врезалась в грунт только от нажима рук, не оставляла землю в траншее после выбрасывания, а бросок осуществлялся легко, потому что черенок представлял собой рычаг большой длины.

В дальнейшем мне приходилось часто зарываться в землю, рыть орудийный окоп, ровики для снарядов до полного изможения, но память рисовала виртуозную работу Голуба-землекопа. Немцы не тревожили нас налётами, и мы продолжали рыть траншеи. Сообщение о том, что брат Мойше заканчивает срочную службу в армии и через пару месяцев вернётся домой, было получено 28 июня, когда война уже проявила свои характерные особенности, отличные от наших представлений о войнах. Читали, перечитывали письмо, понимая, что судьба способна зло надсмеяться и при этом горько вздыхали. Рано утром 16 июля я уже был в траншее, продолжал её удлинять, оформлял её профиль согласно установке командира сапёрного взвода, контролирующего работу. Он , уже немолодой человек, явно призванный из запаса. Подгоняет и строго требует от нас выполнения установленных норм, чтобы ширина и глубина траншеи были выдержаны по всей длине, а бруствер имел необходимые высоту и уклон, уплотнён, с отступом от края траншеи. Он охрип от крика, а, отдуваясь, шевелит огромными рыжими усами. Ребята его боятся, потому что кричит он в основном именно на них. Взрослых людей почти нет, а к тем, кто с нами, относится уважительно, особенно почтительно говорит с Голубем. Я видел, как он взял лопату моего соседа: вертел в руках, внимательно её разглядывал, а потом, вонзив в землю, удовлетворённо хмыкнул. Вдруг я увидел отца с командиром взвода, они о чём-то побеседовали, но вскоре расстались. Отец сказал тихо, чтобы другие не слышали: "Твой командир разрешил тебе оставить работу и отправиться со мной домой. Не задавай сейчас никаких вопросов. Лопату оставь на месте". Уже по дороге домой отец сказал, что оставляем дом, всё имущество, чтобы переждать в Красных Окнах несколько дней. Идл обеспечил нас возом и упряжкой из двух лошадей. На воз положили кое-что из имущества трёх семейств, а также некоторые вещи семьи двоюродной сестры Сары и семьи брата её мужа, Чалика. Сара и Сима с младенцем находились у нас один день, оставили вещи и уехали налегке. Было неудобно бросить вещи, оставленные нам на хранение. Между прочим, дядя Арон привёз к нам на хранение полный воз, нагруженный мешками с пшеницей, но для добра дяди у нас не было места. Поверх вещей сели: мать Эстер, Сося, Эстер с младшим сыном Лёликом, Ента с одиннадцатилетней дочкой Октябриной и трёхмесячной Анечкой, а также наша мама. Отец, сёстры (Декабрина, Ида и Хая), я и сын Идла, тринадцатилетний Иосиф, шли рядом с возом. Расстояние до Красных Окон - сорок километров, мы их преодолели за семь часов. Перед заходом солнца добрались до места. Нас приютила знакомая семья Идла, где и переночевали. Проснулся, когда солнце уже было высоко, но дома, кроме Иды и меня, никого не было. Ида отдыхала, не раздеваясь, а когда я вошёл, быстро вскочила с топчана и сказала мне, что ещё ночью вёлся разговор о дальнейшем уходе на восток, потому что немцы форсировали Днестр выше Дубоссар и могут нас догнать. Все ушли в город, чтобы уточнить новости и скоро должны вернуться. Прошло около получаса, мы поспешно запрягли лошадей. Не стали даже завтракать и пустились в путь на Балту. Ещё до обеда мы обошли город и оказались на грейдерной1 дороге, ведущей из Балты на Кривое Озеро. Когда ноги меряют дорогу, голова вольна отвлечься от простейшего естественного движения, и мысли пытаются зацепиться за что-то - они не переносят пустоты. Мысль обращена к действительности. Я стал думать о дорогах. Опыта путешественника у меня нет, но в юношеских мечтах рисовалась одна - стать путешественником. В основном домашний и местечковый быт требует пешего передвижения. Поездки куда-либо редки. Будучи ребёнком, я совершил поездки в возах и фаэтоне, в Бирзулу, Тирасполь, Красные Окна. Юношей дважды ездил на автомашине в Тирасполь, поездом из Тирасполя в Одессу и из Кишинёва в Тирасполь. Но теперь надо рассчитывать на свои ноги, потому что дороги превратились в беспрерывный поток пеших людей и только счастливцы едут. В основном мне знакомы грунтовые дороги, образованные движением по ним, обычно их никто не улучшает. Такие дороги пылят летом, размокают весной и осенью, колёса их режут, а копыта лошадей и быков месят.

В зимнее время они заносятся снегом, и по ним прокладывается санный путь. Грейдерных дорог очень мало, они требуют постоянного ухода. Сейчас на дороге - все виды гужевого транспорта, грузовые машины и трактора, бредут стада скота вдоль дороги. Она стала подобна реке во время весеннего ледохода и разлива: как крупные льдины - транспорт, а мелкие - люди.

Это всё не вмещается на дороге и выливается на обочину. Движущийся поток шире дороги в три раза. На дороге военные грузовые машины с имуществом и военнослужащими, военный гужевой транспорт, воинские части в пешем строю, артиллерия на конной тяге и на тракторах, кавалеристы на лошадях, походные кухни. Люди идут с котомками, чемоданами или просто свертками и не собираются расстаться со своим добром, и не только потому, что это их единственная собственность, но и память о доме, о семье, привычное, а потому ещё более дорогое и ценное.

Жарко, пыльно, и всех мучает жажда. У придорожных колодцев постоянно толпятся люди и скот. Мы, способные идти, шли рядом с нашим возом, когда нас опередила и на короткое время остановилась грузовая машина, в кузове которой сидели военнослужащие. Вдруг, Хая схватила чемодан со своими вещами с воза, забросила его в кузов машины и сама села туда. Машина тронулась, и сестра только помахала нам рукой. Мы все опешили: как легко она сумела всех нас, самых близких ей людей, оставить, помахав рукой, не сказав слова прощания... Мама плакала, а отец её успокаивал. Мы, дети, шли молча, избегая разговора о поступке родной сестры. Молодые эгоистичны и в экстремальных условиях думают лишь о себе. Но так бесцеремонно расстаться с семьёй?..

Я знал, что меня могут в любой момент мобилизовать, больше того, я этого хотел, но не ради облегчения своей судьбы, оставив семью без помощи. У меня на десятый ум не приходила мысль бросить трёх старых близких людей, младенца и двух детей, когда они нуждаются в моей молодой силе, ловкости и защите в пути, полном опасносте. Оказывается, события, сопутствующие войне, вызывают не только обострение лучших качеств человека (смелость, отвагу, решительность, жертвенность, патриотизм), но и неприглядные (опрометчивость, измену, бездушие). Поздно вечером, когда уже наступила темнота, мы прибыли в Кривое Озеро. Рассмотреть городок в темноте не удалось. Нас приютила еврейская семья, а вещи сложили на полу маленькой комнатки, потому что возчику был указан конечный пункт - Кривое Озеро, после чего он волен поступать, как ему захочется. Мы смертельно устали и улеглись спать на полу. Я сразу провалился в глубокий сон.

Вдруг почувствовал, что меня трясут за плечи, и слышу голос отца: "Сынок, вставай... Немцы рядом. Надо спасаться". Я вскочил, схватил котомку и тут услышал крики с улицы: "Немцы! Немцы..". Все уже были на ногах и стали выходить на улицу. На улице - люди, выскочившие прямо из постели, в чём были. Мама в летнем ситцевом халатике, в летних тапочках на босые ноги. Отец и мы, все остальные, не переодевались, как мама, и легли спать одетыми. Ента с Анечкой на руках, Эстер держит Лёлика за руку, Сося, мать Эстер, что-то шепчет. Прошло всего несколько минут, как мы стоим во дворе, а все соседи уже куда-то побежали и слышно, как призывают: "На Врадиевку!". Никто с собой ничего не взял, кроме меня. На мне полусуконный костюм спортивного покроя, сшитый для меня к окончанию десятого класса и парусиновые туфли, за спиной рюкзак, отец в костюме, на ногах ботинки. Все одеты по-летнему. Ночь звёздная, но трудно ориентироваться в чужой местности, а поэтому мы отправились туда, куда ушли местные жители. Матери прижимают детишек, старшие стариков ведут. Полное неведение, что ждёт нас впереди? Шагаем в неизвестность, в никуда, нас подгоняет страх. Прошли не более двух километров - Ента села на дороге с плачем, она истерически кричит, что дальше не пойдёт - нет сил. Тогда я посадил Лёлика на плечи, Ида мне подала Анечку, и я её взял на руки. После этого Ента успокоилась, мы пошли дальше. Так шли до рассвета и оказались на базаре во Врадиевке - городоке, в восемнадцати километрах от Кривого Озера. Когда рассвело, можно было увидеть, как сказалась на нас ночь тревоги и бегства. Стали подводить итоги тому, что произошло и в каком положении оказались три семьи. Главным авторитетом для нас является отец, и мы всегда прислушиваемся к его разумным высказываниям. На этот раз он очень осторожно выразил то, как он воспринимает случившееся и что нам предстоит делать. Из его слов следовало, что произошёл катастрофический военно-политический обвал в стране, который вызовёт необратимые перемены во всём. Мы оказались беззащитными, потому что власти на местах не знают что делать. Поэтому надо рассчитывать только на свои силы. Остаётся продолжать уход на восток. Нам ничего неизвестно, а слухи угрожающие. Оставаться вблизи фронта нельзя, поэтому надо продолжить путь в направлении Кривого Рога, как было условленно с Идлом в Дубоссарах. Может быть, в ближайшее время что-то прояснится. Нам надо держаться вместе и друг другу помогать. Из разговоров на базаре стало известно, что ближайший городок - Доманёвка, нам надо немедленно отправиться туда, может быть, местная власть ещё действует там. Что мы могли предпринять? Все находились в неведении, и люди, с которыми мы встречались, не знали больше нашего. К обеду мы оказались в центре Доманёвки. Городок казался брошенным, но в горсовете ещё сидел сотрудник, ответственный за эвакуацию людей и имущества. К нему отец и обратился. Тот сказал, что весь транспорт в расходе, но надеется уговорить одного председателя колхоза выделить пару подвод для отправки нас в Александровку на Буге. Голодные, грязные, усталые - сидим, ждём. Эстер и Ента о чём-то шептались, а потом заявили, что отправятся к ближайшему колодцу привести себя и детей в порядок.. Понятное дело - молодые матери заботятся о своих детях. Ента с детьми, Эстер с детьми и со своею матерью ушли. Прошло не более двадцати минут, как мы увидели в промежутке между домами дорогу параллельной улицы, а по ней мчавшийся воз с нашими родными. Ента и Эстер прощально махали платками. Вот тебе повторение измены, продуманной и спланированной, в которой участницей является моя старшая сестра. Мать плачет и приговаривает: "Как они могли так поступить? Что с ними станется без помощи и совета взрослого мужчины?" …Я увидел, впервые в жизни, как отец растерян. У него выбили главное его оружие: мыслить логично и реально, основываясь на проверенных данных. Он не знает, как поступить, что сказать, как защитить родных - то, что он делал всегда для своей семьи. Я понял, что должен его поддержать и стал утешать тем, что ещё не было отказа в транспорте, а если даже и будет, мы в силах продолжить путь пешком - все вместе поможем маме. Вскоре появился уже знакомый нам сотрудник горисполкома и заявил, что через четверть часа будет воз с лошадьми, который отвезёт нас до переправы через Буг, после чего мы должны его отпустить. Отец дал слово, что выполнит это условие. И действительно, вскоре подкатил прочный воз, запряженный великолепной парой лошадей. Возчик - парень моего возраста. Мы не стали задерживаться - быстро уселись на возу и поехали. Ехали не более двух часов до спуска к Бугу, против моста. Пока ехали у меня созрел план: уговорить парня оставить нам воз с лошадьми, а если не удастся - не отдать. На подъезде к Бугу я высказал свою мысль отцу, естественно на идиш, чтобы парень не понял. Отец ответил своим категорическим "нет". Противоречить отцу я не смел, и поэтому мы лишились транспорта. Парень нам сказал, что ближайшая железнодорожная станция, Трикратое, находится в трёх километрах от моста. Мы успели дойти до середины моста, когда возле нас остановилась встречная подвода с тремя мужчинами. Один из них обратился к нам на идиш: "Я вас помню. Вы останавливались в домике наших соседей в Кривом Озере. Нам стало известно, что в ту ночь высадился немецкий десант, но его быстро разбили и теперь там наши войска. Этот воз был единственным, на котором мы убежали. Теперь мы возвращаемся туда за вещами для своих семей. Ваш сын может поехать с нами, а вы двигайтесь через Братск на Бобринец, где подождёте нас. Мы будем возвращаться на трёх возах". Я сразу дал согласие, но родители были против моего возвращения в Кривое Озеро, считая этот план рискованным. Я стал уговаривать их, мотивируя своё решение скорым наступлением холодов, от которых они погибнут. Обещал сделать всё, чтобы обеспечить их самым необходимым. Мы простились на мосту, и я отправился назад через Доманёвку в Кривое Озеро. Уже было темно, когда мы въехали в городок. Соседи по двору, где мы остановились, сообщили нам, что немецкий десант на следующий день после нашего бегства был выбит отрядом пограничников, который отправился на восток. А сегодня вечером регулярные войска немцев вошли без единого выстрела и расположились на противоположной окраине, рядом со своими машинами. Мои попутчики бросились к своим домам. Дверь дома, где были наши вещи, не была заперта. Вошёл в дом и стал лихорадочно отбирать зимние вещи для родителей и сестёр. Плотно уложил их в чемодан и мешок. В чемодан вложил семейный альбом с фотографиями. Связанные верёвкой чемодан и мешок взвалил на плечи и отправился к старику, хозяину воза, на котором мы приехали.

Его дом был рядом, но ни воза, ни его и соседей, с которыми мы возвращались, не оказалось. Они уехали на трёх возах, как мне сказал сосед. Что мне делать? Оставаться нельзя - это ясно, но с таким грузом далеко не уйти. Оставить уже отобранные вещи и быстро убраться с места, где уже находятся немцы... Нет! Зачем же я возвращался, если не за вещами? Попытаюсь уйти с вещами и брошу их только тогда, когда другого выбора не будет. И я пошёл по знакомой дороге на Врадиевку с тяжёлой ношей: мешок за спиной и чемодан на груди. Верёвка толстая, я обмотал её полотенцем, чтобы не так резала плечо. Всё равно приходится часто перекладывать с одного плеча на другое. Я был голоден, последние несколько суток почти не спал. Не только верёвка резала плечи, но и ноги устали от тяжёлой ноши. Я шёл, ноги подгибались. Давал себе урок: дотянуть до телеграфного столба, а оказавшись против него, снова принуждал себя тянуть до следующего. Ещё не наступил рассвет, как я вторично оказался на базарной площади Врадиевки, заполненной подводами и людьми, как во время ярмарки. В толпе я увидел Лену Талмацкую, но не мог к ней пробраться. Она - землячка и соседка. Вдруг я почувствовал, как кто-то коснулся моей руки, обернулся. Против меня стоял старик, смотрел виновато и оправдывался за то, что оставил меня. По его рассказу мне стало ясно, что русские соседи, которым он и двое наших попутчиков оставили всё имущество, помогли им загрузить три воза и всё время торопили их быстрее уехать, потому что немцы могут нагрянуть. Те двое пустились в путь, а он, страшась оказаться в пути один, поехал с ними. Но дело поправимое: он предлагает положить мой груз на подводу и за малую плату берёт меня в качестве компаньона, тем более, что у нас одно направление - Кривой Рог.

Отец, когда расставались, дал мне триста пятьдесят рублей, и я их ему отдал. Условились питаться вместе, поочерёдно править лошадью и заботиться о ней. Мы ехали до Александровки по знакомому маршруту и, когда проезжали мост, было видно, как немецкие самолёты бомбят станцию Трикратое. При выезде из Александровки есть развилка: направо - железнодорожная станция, налево - на Братск. Вдоль дороги поля с поспевающей пшеницей и овсом. Старик не подгонял лошадь, полагаясь на её желание выбирать нужную скорость. Дорога однообразна и пустынна. Лошадь шагает равномерным шагом, хвостом отгоняет мух и оводов. Тогда, когда она не может достать своим длинным хвостом надоедливую муху, старик старается кнутом её достать. Он что-то говорит, но я не могу сконцентрироваться на сути сказанного. У меня мысли вертятся над положением семьи и мне страшно за маму, которая так легко одета. Она энергичная и здоровая женщина, но разве у неё есть опыт в таких длительных переходах? Отец опытный ходок, потому что работал в сёлах и ходил пешком, участвовал в длительных пеших переходах во время первой мировой войны. Ида привычна к работе, но Декабрина никогда не совершала пеших переходов. Плохо, что у них нет самой необходимой одежды и обуви. Но нет худа без добра - им легче идти без груза. Я очень надеялся на то, что они добрались до места, где ещё есть власть и окажутся под её опекой. Может быть, их обеспечат транспортом. Мысленно перебирал различные возможные ситуации, а старик что-то говорил, говорил и говорил и тепло интересовался подробностями о нас, что время пролетело незаметно, и вскоре замаячил город Братское. Когда мы оказались в центре города, нас удивило полное безлюдье на улицах, никого не было видно и во дворах за низкими заборами. Вдруг раздались выстрелы, а затем послышались разрывы на опушке рощи, в двух километрах от города. Теперь стало понятно, - люди бежали из города точно так же, как мы из Кривого Озера. Я сошёл с воза и стал обходить подряд все дворы и... О, Боже! Что я вижу? На калитке ворот очередного двора написано мелом: "Иойна! Следуй за нами в Бобринец. Декабрина". Вот она, наша умница! Догадалась подать весточку таким образом. Вероятность найти эту надпись, среди нескольких тысяч дворов, ничтожно мала, но я её обнаружил. Это просто чудо! Старик был удивлён не меньше меня. Он расхваливал Декабрину, а я ещё добавил, о её звании чемпионки по шахматам и шашкам среди женщин Молдавии. На это он ответил, что только чемпионка могла додуматься установить связь со мной таким образом. Настал вечер, спустилась ночь, мы в очередной раз устроились на ночлег, лошадь стреножили и отпустили пастись. Спали мы по очереди и от лошади не отходили. Мы уже были в пути несколько суток. Я потерял счёт дням, но помню, что это было начало августа. Ещё не рассеялась темнота, когда мы опять пустились в путь и с ранним рассветом оказались на перекрёстке, перед спуском в Бобринец. Этот перекрёсток - пересечение трёх грейдерных дорог: на юг - город Николаев, на восток - Кривой Рог, и в Бобринец, как уже было сказано. Когда мы находились на спуске, нас окликнула девушка, поднимавшаяся в гору. Мы остановились, и тогда она возбуждённо заговорила: "Куды вы идетэ? Тамочки нимци!" (Куда вы едете? Там немцы!). Она ещё очень быстро стала объяснять, что торопится к себе в село успеть порвать комсомольский билет. Колонна немцев ушла на Кривой Рог. Мы поблагодарили её и, пожелав ей удачи, повернули к перекрёстку. Солнце ещё не успело подняться из-за горизонта, когда мы опять оказались на разветвлении трёх дорог. Мне вспомнилась сказка, в которой её герой должен сделать выбор одной из трёх опасных дорог: "Налево пойдёшь - смерть найдёшь, направо - лишишься славы, пойдёшь назад - побьёт тебя град". Именно в таком положении мы оказались. Я предложил старику направиться на Николаев, а он настаивал на Кривом Роге, потому что нас там ждут. Мой довод, что в то направление ушли немцы, он не воспринимал. Взошло солнце, на дороге из Николаева появилось несколько подвод с беженцами. Со стороны дороги из Кривого Рога появились три лёгких немецких танка, остановились рядом с повозками. Немцы, высунувшись до половины из открытых башен, указывали сидящим в подводах людям развернуться и ехать в обратном направлении. Я понял, что с паспортом еврея и комсомольским билетом в кармане, учитывая мой возраст, я добровольно принесу себя в жертву немцам. Пока немцы стояли, наблюдая за действиями беженцев, я сказал старику, что оставляю имущество и полем уйду на юг, в сторону Николаева. Взял фотографии Натана и Мойше, положил их в книжку со стихами Пушкина, вдел руки в лямки рюкзака, сшитого мною из половика. Когда я прощался со стариком, он вернул мне мои триста пятьдесят рублей. Я полем направился на юг. Пшеница была скошена и уложена в копны. Мне легко прятаться за ними и двигаться вдоль дороги, ведущей на Николаев. Я стал обдумывать, как мне поступить в этой обстановке. Ничего не знаю о положении на фронтах, даже не знаю сегодняшнего числа и дня. Определённо понятно, что дороги назад, в Бобринец и Кривой Рог, мне заказаны. Хотя иду в сторону Николаева, но нет никакой уверенности, что и на ней не встретятся немцы. Всё моё имущество на мне и в рюкзаке, а поэтому я лёгкий ходок. Мне надо проявлять максимум внимания и осторожности: ни в коем случае не попасться на глаза немцам. Прежде чем двигаться, надо хорошо осмотреться. На дорогу не выходить и перемещаться от копны к копне. Если ночь меня застанет, переспать в копне. Я решил избавиться от комсомольского билета, чтобы в случае, если попадусь к ним в руки, он им не достался, и немецкий диверсант им не воспользуется. Билет порвал в клочья, и обрывки закопал в трёх местах. Действовал согласно внушённым мне правилам бдительности. Паспорт я оставил, потому что он представлял собой бумажку без обложек (такие паспорта у призывников), и я его смогу сжевать и проглотить, если попадусь немцам, а если окажусь у своих, у меня будет документ, дающий право проситься на службу в армию. С вечера я не пил и не ел. Продуктов у меня нет никаких (пачку печенья мы съели после бегства из Кривого Озера, на базаре во Врадьевке). Можно пожевать зёрна пшеницы, но после этого я ещё больше захочу пить.

Я продвигался в том же направлении среди копен и наблюдал за дорогой. Ночь как-то сразу навалилась, и звёзды подчёркивали ночную темноту. Впервые я оказался один, не зная точно где, потеряв счёт времени, не имея никакого представления, чем меня встретит день. Но надо отдохнуть. Без сна я просто свалюсь, где попало. Копна меня защитит от вечерней прохлады и от враждебных глаз. Я раздвинул вертикально установленные снопы, создал себе ложе и снопом закрыл убежище. Вряд ли меня могут обнаружить, если специально не будут искать. Может покажется странным, но я сразу крепко заснул. Сказалось нервное напряжение, связанное с заботой о родных. Теперь актуальность такой заботы исчезла. Что я мог тогда сделать для них? Моё стремление обеспечить их одеждой и обувью не реализовалось, теперь я даже не знаю, где они и как их искать. Я не знаю, где я сам и что меня ждёт. В этом случае остаётся только присмотреться, разобраться и только после этого ставить перед собой следующую задачу. Меня будто кто-то встряхнул - я проснулся в тревоге. Отодвинул сноп, выглянул наружу, заметил, что небо начинает светлеть, а звёзды бледнеют. Больше я уже не мог спать и стал ждать рассвета, чтобы осмотреться вокруг. Когда стало достаточно светло, хотя солнце ещё не взошло, я вылез из своего укрытия, стряхнул с себя солому, усики колосьев, потянулся. В глубине поля я заметил полевую мазанку и решил направиться к ней. Шёл осторожно и, когда подошёл к глухой стене мазанки, услышал скрип открывающейся двери на противоположной стороне. Я продвинулся вдоль стены до угла и заметил девушку с пустым ведром и привязанной к нему короткой верёвкой. Она прошла не более десяти шагов, опустила ведро в колодец, быстро зачерпнула воду. Наверно, колодец неглубокий. В таких колодцах вода жёсткая и даже чуть солёная.

Девушка меня не видела, когда она направилась к мазанке и скрылась в ней. Я подошёл к открытой наружу двери и постучал в неё. Девушка стояла спиной к дверям и внутри кроме неё никого не было. Она обернулась и испуганно спросила чего мне надо. Я её успокоил тем, что оставался стоять снаружи и ответил, что хочу пить. Она подала большую кружку воды, я стал с жадностью пить. Напившись, вернул кружку, поблагодарил, сказал ей "прощай", повернулся и уже сделал несколько шагов, когда услышал: "Постий, хлопец!" (Постой, па-рень!). Она быстро вернулась в мазанку и вскоре вышла с ломтем чёрного хлеба и со словами "Кушай на здоривье" подала его мне. Я взял хлеб и, пожелав ей самого лучшего, отправился по избранному маршруту среди копен, сопровождающих дорогу на Николаев. Весь день я шёл и наблюдал за дорогой. Снова заночевал в копне, а рано утром опять в путь. Вдруг я увидел на дороге трактор, к которому были прицеплены гуськом две подводы с бочками горючего. Тракторист стоял и потягивался со сна. Он, как видно, ночевал прямо у дороги. Больше никого рядом не было. Это был человек лет пятидесяти. Решил подойти к нему и из разговора с ним осторожно выяснить обстановку. Он сказал, что трактор должен передать военкомату Нового Буга. В колхозе у них спокойно и дорога его ничем не удивила. Военные на автомобилях его обгоняли вчера вечером. Он сдаст трактор и вернётся в колхоз пешком. Я получил разрешение расположиться верхом на бочке и ехать так до города. Тракторист при этом добавил : "Нэ жалко. Сидай!" (Не жалко. Садись!). Впервые я ехал, пользуясь таким транспортом, занимая такое место. Вот так и въехал на окраину Нового Буга. С правой стороны дорогу продолжало сопровождать поле, а слева уже пошли первые дворы с домами в глубине. Вдруг я увидел группу беженцев (было принято говорить "эвакуированные"), которые показались мне знакомыми. Точно! Мой соученик Илья Могилевский, его мать, старшая сестра Хана, младший брат Яша и младшая сестричка Хая стоят против двора в нерешительности, о чём-то разговаривая. Я соскочил с бочки и направился к ним. Встретить в нескольких сотнях километров от Дубоссар земляков, семью, с которой знаком, и с одним из членов этой семьи, моим соучеником на протяжении девяти лет... очередное чудо. Первым чудом была мелькнувшая в толпе Елена Талмацкая на базаре Врадьевки, вторым - встреча со стариком, хозяином воза, третьим чудом явилась надпись Декабрины на калитке. Удачей можно считать и встречу с девушкой на спуске в Бобринец и встречу с девушкой из полевой мазанки.

А теперь... Начались расспросы, пошли подробности, связанные с бегством от немцев. Мать Илюши отправилась к дому в глубине большого двора, абсолютно пустынного. Вскоре она вернулась с казаном, спичками и щепоткой соли, уложенными в пустом ведре. Всё это дала сердобольная хозяйка дома. Рядом был колодец, мы ведром извлекли из него чистую холодную воду. У Могилевских было несколько свёртков и немного кукурузной муки. Собрали во дворе сухую траву, щепки, быстро соорудили очаг из трёх камней, которые валялись рядом и вот уже на очаге мамалыга. Пока мамалыга варилась, мы все умылись и напились. Рядом поставили полное ведро воды, чтобы помыть казан и залить очаг. Все были голодны, и мамалыга нам казалась волшебным блюдом. Мамалыга быстро насыщает, но ненадолго. Кончили есть, привели всё в порядок и с благодарностью вернули ведро, казан и спички хозяйке этого двора. В дальнейшем гостеприимством судьба меня не баловала. Посовещавшись, мы направились к центру. Нам встречались люди, беженцы, несущие головки голландского сыра.

У них мы выяснили, что на сыро-молочном заводе можно бесплатно взять продукты их производства. Мы туда отправились, и каждый взял столько сыру, сколько был способен унести. Стеллажи складов уже были почти пустыми, продукцию с них разбирало и увозило по домам местное население. Вот в этих складах мы решили отдохнуть и улеглись на полу. Допоздна говорили и предлагали варианты, куда лучше отправиться. В Новом Буге был железнодорожный вокзал, куда мы утром отправились. Наши дороги расходились: я стремился попасть в ближайший город, Николаев, а семья Могилевских, подчиняясь матери, решила подождать состав, идущий на восток. После обеда я купил билет до Николаева и уехал пассажирским поездом. Мне просто не верилось, что это я сижу в полупустом купе и смотрю на убегающие назад столбы и провода. Перед заходом солнца я оказался в городском саду на сцене летнего театра в виде раковины. У меня в рюкзаке две головки сыра. Я не был единственным, наоборот, вся сцена заполнена спящими бездомными девушками и парнями - все беженцы. Ночью нас разбудили взрывы бомб. Утром узнали, что это была первая бомбёжка города, а дату я уточнил - 9 августа 1941 года. Нашёл колонку, у которой уже мылись соседи по сцене. Я умылся, побрился и направился в сторону военкомата, расспрашивая дорогу к нему. Возле здания, в котором располагался военкомат, уже много людей, а у входа стоял полковник, к которому подходили один за другим люди, что-то спрашивали и быстро уходили. Это был военком, как мне сказали рядом стоявшие люди. Это он принимал посетителей на улице, а из здания командиры, работники военкомата выносили связки документов, укладывали их в кузове грузовика. Мой разговор с военкомом был очень коротким. На мою просьбу оформить меня добровольцем в армию он коротко сказал: "Мне некуда девать военнообязанных, всех отправляю в тыл, а тебе тем более надо поскорее туда же отправиться". Сказал и тут же отвернулся к другому просителю. Всё ясно, я направился на железнодорожный вокзал, откуда, как говорили, регулярно отправляется пригородный пассажирский поезд на Херсон - шестьдесят километров восточнее Николаева, на правом берегу днепровского лимана. Где находится вокзал, можно было не спрашивать, потому что поток людей один - к перрону, откуда отправляются поезда на восток. У меня ещё оставались деньги, и я рассчитывал приобрести билет в кассе, но, оказавшись в зале ожидания, понял, что к кассе мне не добраться. Вернулся на перрон, где стоял поезд, готовый к отправке на Херсон. Двери вагонов закрыты, а вагоны переполнены людьми. Больше того, крыши вагонов уже заняты желающими уехать. Я также забрался на крышу последнего вагона, где ещё можно было расположиться на вершине крыши, ближе к вентиляционным трубам. На крышах сидели только молодые ребята. Вскоре поезд отправился и стал набирать скорость.Наш вагон сильно раскачивало, но это лучше, чем добираться пешком десять часов. Мы уже находились в каких-то десяти километрах от Херсона, когда налетели два истребителя и обстреляли поезд из пулемётов, сопровождая его по ходу, опережали состав, разворачивались для следующего захода. Некоторые срывались с крыш вагонов, и на нашей крыше уже было несколько раненых и двое убитых.

С нашей крыши никто не упал, потому что все расположились на её середине. Вскоре поезд остановился на перроне херсонского вокзала и я сразу отправился в городской военкомат, не взирая на усталость и ощущение голода. У меня была одна цель: добиться удовлетворения моей просьбы - добровольно стать красноармейцем, одним из участников в борьбе с фашистами. Помещение военкомата казалось пустым: в коридоре никого, двери всех кабинетов закрыты, не слышно голосов работников. остеклённые до половины парадные двери. . Некоторое время стоял и прислушивался, как вдруг донёсся шум отодвинутого стула и из ближайшего кабинета вышел командир с тремя кубиками на петлицах и направился в торец коридора. Открыл ключом двери тёмной комнаты, щелкнул выключателем и в освещённом электрической лампочкой помещении я увидел стеллажи с папками. Он взял несколько папок и вернулся в свой кабинет. Меня не видел, когда отправился в кладовую, но заметил при возвращении. Из кабинета послышалось его сообщение, что в коридоре стоит "какой-то хлопец" и другой голос, который велел позвать "хлопця". Открылась дверь и уже знакомый командир велел мне зайти. Зашёл в большое светлое помещение. За письменным столом сидел командир с одной шпалой в петлицах. Его стол располагался между двумя большими окнами с решётками, а у стен слева и справа стояли по три письменных стола. Стало ясно, что "товарищ капитан" здесь начальник над шестью подчинёнными, а один из них "старший лейтенант".

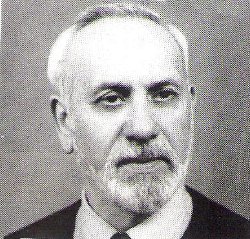

В школе нас учили военному делу наши шефы (сначала пограничники, а потом из стрелкового полка). Мне были знакомы старые звания: командир отделения, помкомвзвода, старшина - с треугольниками на петлицах; комвзвода, комроты - с кубиками на петлицах; комбат, начштаба, комполка - прямоугольники (шпалы) на петлицах; комдив, комбриг, комкор - с ромбами на петлицах. С новыми званиями я не был знаком и только в военкомате Херсона начал их познавать: сержанты, лейтенанты, капитан, майор, полковники. Капитан несколько секунд разглядывал меня, обычного призывника, и предложил сесть на стул у дверей. Я с удовольствием снял и положил рюкзак рядом и сел. Начался диалог, который мог объяснить моё появление в этом почти пустынном учреждении.- Кто таков, откуда и куда направляешься?- Я - Иойна Казацкер, иду из Дубоссар, левобережье Днестра, Молдавия. На всём пути пытался добровольно стать красноармейцем, но от меня старались отделаться, предлагали идти в тыл. Сегодня был в Николаевском военкомате и военком велел мне явиться к вам. - Так и сказал: "Явиться к вам"? - Так и сказал, но добавил при этом, что николаевский военкомат закрыт, а херсонский работает. - Да. Мы ещё работаем, но мобилизацией призывников не занимаемся, а поэтому предлагаю идти в тыл. - Я не прошу мобилизовать меня на общих основаниях, а оформить моё добровольноё вступление в Красную Армию, потому что по паспорту мне исполнится восемнадцать лет 25 сентября 1941 года. - Вот видишь, какой ты настырный... Мы не занимаемся призывниками, которые уже достигли мобилизационного возраста, а ты хочешь, чтобы мы занялись тобой. Отправляйся в тыл и там тебя возьмут на службу. - Я никуда отсюда не отправлюсь, мне некуда идти в одиночестве. Я могу вам здесь пригодиться: здоровый, грамотный, умею обращаться не только с винтовкой, но и наганом, ПД (ручной пулемёт Дегтярёва), ручными гранатами. Вот мой паспорт, а вот мой аттестат отличника. Куда мне деваться, если не к тем, кто воюет? Найдите мне любое место…

Капитан и старший лейтенант переглянулись - Товарищ старший лейтенант, оформляйте его добровольно вступившим в Красную Армию с сегодняшнего дня - 10 августа 1941 года и направьте его на завод "Петровского" в автомобильный батальон. У них сейчас там горячая пора, а людей почти нет. Мы сегодня туда направили трёх восемнадцатилетних ребят, пусть он будет четвёртым…Старший лейтенант заполнил стандартное удостоверение добровольца, отпечатанное на розовой тонкой, как папиросная, бумаге в одну восьмую стандартного машинописного листа. Бланки печатались на пишущей машинке и, чтобы сделать сразу много экземпляров, пользовались тонкой бумагой. Он забрал мой паспорт и вложил в папку личного дела. Вручил мне документ, который я ценил выше своего аттестата отличника, а так-же направление в автомобильный батальон. Я их поблагодарил и сразу отправился к месту своего назначения, которое легко нашёл, прибегая к распросам. Завод находился на окраине города, возвышаясь не только своими цехами, но и расположением: его территория нависала над городом. Старшим был лейтенант, и он приказал старшине поставить меня на довольствие и направить в команду по переоборудованию бань, смонтированных на шасси грузового автомобиля ГАЗ-АА, в транспортные, для перевозки живой силы. Старшина предложил поесть, а я не в силах был отказаться. С удовольствием и аппетитом ел мясной борщ и гречневую кашу, а хлеба дали без нормы, сколько хочешь. Он подвёл меня к пожилому красноармейцу, работавшему у чудной машины, демонтируя крепление котла. Сообщил ему, что я зачислен к нему в экипаж помощником шофёра, а теперь буду его подручным в работе по переоборудованию машин. Ему было лет сорок, бывший шофёр этого же завода, призванный из запаса. Он выглядел как очень усталый человек, постоянно не высыпающийся. На этом участке двора находилось не менее двухсот машин, которые также надо было переоборудовать. Работали ещё трое взрослых и рядом с каждым из них вертелся молодой помощник (помощники сегодня поступили по направлению из военкомата, и я понял, что это именно те "хлопцы", о которых шла речь). Мы познакомились - они из ближайшего к Херсону села. В этом году закончили десятилетку и учились в одном классе, комсомольцы. Они произвели на меня хорошее впечатление. В девять часов вечера нас накормили ужином, а потом вернули к работе, которую продолжали до двенадцати ночи. Старшина сказал, что у него нет пока обмундирования и обуви для нас, но как прибудет - сразу оденем в военную форму. На этом заводе выполнялся большой заказ по изготовлению котлов для бань и для монтажа пригнали автомашины. Те машины, на которых не были установлены котлы, сразу были переданы воинским частям на второй день после начала войны. Был сформирован автомобильный батальон, и шофёры с помощниками отправлялись по частям. Теперь прибывают шофёры из воинских частей и уезжают на переоборудованных машинах. Оставили для окончания работ четырёх шоферов с помощниками, и они уже заберут последние машины. После снятия котла приходится заделывать круглое отверстие в полу кузова и установить скамейки. К работе приступают в четыре часа утра, и она продолжается двадцать часов. Питание три раза в день и времени на это отводится ровно столько, сколько требуется, чтобы покушать. Больше четырёх часов сна не получается. Работа должна быть закончена не позже 15 августа. Я быстро прикинул, что на каждую пару приходится по пятьдесят машин, а значит в день надо сделать по десять. Таль для снятия груза была установлена на колёсах, но всего одна. Основное время уходило на демонтаж котла. Из столярного цеха работали четверо рабочих, не военнообязанных. Они заделывали полы и устанавливали скамейки. Готовые машины моментально отправлялись. Работа однообразная, не требовавшая особого профессионализма. Я был приучен работать по шестнадцать часов, но имел возможность спать восемь часов.

В течение шести дней я спал только по четыре часа, и это было очень тяжёло. 16 августа, когда все работы уже были закончены, передали наши последние четыре грузовика в распоряжение городского военкомата, чтобы погрузить документы и отправиться на переправу через Днепр - в пятнадцати километрах выше по реке. Руководили погрузкой документов знакомые мне капитан и старший лейтенант. Из города все бежали в сторону переправы и пробки там образовались страшные, поэтому мы преодолели это расстояние за шесть часов. Я расположился в кузове, поверх документов накрытых брезентом, а рядом с шофёром сидел капитан. Документы - это паспорта, отобранные у мобилизованных, и мой, по всей вероятности, тоже. Перед переправой, на огромной площади, располага-лись воинские части пехоты, артиллерии, кавалерии со своими обозами, целый ряд учреждений со своими архивами, сотрудники производств и их семейства. Эвакуированные прибыли из различных частей юга Украины и Молдавии - на машинах, подводах. Кто пешком, кто на тракторах, кто со скотом. Какое-то столпотворение! Я соскочил с кузова, чтобы размять ноги, и попросил разрешения посмотреть, что происходит на понтонном мосту, как продвигается переправа. В первую очередь пропускали боевые части. Стало ясно, что нас, как недавно подъехавших, и к утру вряд ли пропустят. В пятидесяти метрах от моста, по двум сторонам дороги, стояли пограничники с винтовками наперевес на расстоянии одного шага друг от друга. Никто не мог пробраться сквозь этот заслон. Сзади этих отдыхали пограничники, отстоявшие смену. Раздаются крики в рупоры регулировщиков у самого моста и на мосту. Мост прогибается под тяжестью транспорта и пешеходов, хотя строго соблюдается расстояние между грузами и людьми. Я видел, как сбросили в реку застрявшую машину, как старались удержать на мосту лошадей - головы некоторых из них закрывали мешками, чтобы они не шарахались, а в поводу вели все упряжки и одиночных лошадей. Не десятки, а сотни тысяч людей!

Возвращаясь назад, я увидел лавку военторга в специально оборудованной машине, а к ней стояла очередь военнослужащих. У меня не было денег, поэтому я не занимал очереди, но, проходя мимо, увидел дубоссарца, Идла Лодыженского, высокого рыжего парикмахера. Я не мог поверить, что в этом хаосе, вдали от родного местечка, увижу земляка, хорошо мне знакомого человека. Я его окликнул, он меня сразу узнал. Начались расспросы, характерные в таких случаях, и вдруг к нам присоединяется ещё один земляк, сапожник из артели "Гирш Лекерта", которая располагалась рядом с нашим домом. Он тоже включился в разговор и сообщил мне, что Нахум Лихтгольц, муж сестры Енты, находится здесь. Он купается в Днепре. Не имея права задерживаться, я только передал привет шурину, простился и вернулся к своим. Приближаясь к машине, увидел капитана в кузове с револьвером в руке, отгонявшего одетых в гражданскую одежду мужчин, которые пытались вытащить паспорта из под брезента. Шофёр также забрался в кузов и угрожал своей винтовкой охотникам за паспортами. Старший лейтенант крикнул капитану, что посыльный от военкома передал приказ вернуться в Херсон. Капитан уже решил не оставлять документы без своего личного присмотра и поэтому мы возвращались в город, сидя рядом в кузове. В пути он сказал, что знает людей, пытавшихся стащить паспорта. Они - жители Херсона, он оформлял их мобилизацию этими днями. Паспорта были отобраны, но их хозяева не попали в часть. Получается, что они без документов, на руках у них только направление в часть. Они решили схватить любые паспорта.

Не понятно, как они сумели выследить машину с паспортами. Возвращаясь назад, нам приходилось пользоваться только обочиной, потому что встречный поток транспорта занимал всю ширину дороги. Когда мы въехали в город, только начинало смеркаться. Херсон стал неузнаваемым: магазины раскрыты и разграблены, из кондитерской фабрики люди выносили всего столько, сколько могли унести. Кто катил ручные тележки, а двое тащили воз с продукцией фабрики. Водонапорная башня и хлебозавод были взорваны. Подъехали к красивому старинному двухэтажному дому, на прибрежной улице, в котором располагалась просторная квартира военкома. Вслед за нами вошёл старший лейтенант, а с ним мои сослуживцы - трое ребят. Военком, полный мужчина маленького роста, полковник, приказал нам оставаться в его квартире и выставить пост у машин с документами. Квартира пуста, только на середине залы - рояль. Я понял, что он отправил семью и имущество в тыл, а сам оставался на месте при исполнении своих обязанностей. Мы стояли на посту, сменяясь каждые два часа. Полковник ушёл наверно к знакомым, а капитан бодрствовал всю ночь. Старший лейтенант и шоферы спали. Рано утром пришёл военком с мобилизационными листками, а капитан приказал нам разнести их по адресам. Я отправился в разноску, но никому не мог вручить повестки: куда бы не подходил, в дом не пускали, а только говорили, что нет того, кого ищу. А что я мог сделать, одетый в гражданское и невооружённый? К обеденному времени я вернулся и доложил капитану, что не мог вручить ни одну повестку. Он этому не удивился, потому что трое ребят вернулись раньше меня с такими же докладами. Вскоре нас направили в порт грузить баржу углем и солью. Уголь мы заносили в плетёных корзинах, а потом носили соль в мешках. Погрузку закончили после полуночи, но нам приказали охранять вход на трап. Опять мы четверо ребят сменялись на посту, вооружённые винтовкой. Мы были грязные от угля, спины саднило, потому что расцарапали корзинами, а потом соль попадала на ссадины. Когда я стоял на посту (это было под утро), чувствовал, что засыпаю стоя, поэтому стал беспрерывно двигаться. Под утро за нами примчался на машине старший лейтенант с приказом немедленно явиться к военкому, который ждёт нас возле своего дома. По прибытии туда нам приказали быть рядом с военкомом, не отставая от него ни на шаг. Срочно направляемся в порт, откуда отходит последний пароход "Карл Маркс", потому что город оставляется нашими войсками. Когда мы прибежали к месту, матросы уже готовились убрать трап. Мы были последними пассажирами, севшими на корабль, который отправился на левый берег днепровского лимана, против города Цюрупинска. На пароходе узнали, что немцы ведут огонь с захваченного ими элеватора. Мы высадились на пологом песчаном берегу, где толпились десятки тысяч людей -военных и гражданских призывного возраста. Шли за военкомом, который пробивался к центру толпы, где находилось высокое начальство. Под открытым небом стояли столы, на них разложены бланки списков. Наш полковник подошёл к комдиву (на петлицах по одному ромбу) и доложил о своей явке в сопровождении четырёх молодых красноармейцев. При этом показал на нас. Комдив ему заявил, что мы выходим из его подчинения, а он сам отправляется по указанному назначению, которое тут же получил. Полковник пытался что-то сказать, но комдив сказал резко: "Товарищ полковник, отправляйтесь немедленно, куда вам предписано!". На этой площади было много отставших от своих частей во время отступления, много получивших приказ явиться на этот сборный пункт после расформирования различных военных учреждений, а также десятки тысяч мобилизованных. Здесь формировались различные группы, а получив письменное направление, сразу же строились и уходили на восток. Вскоре из рупора раздалась команда, чтобы собрались все те, у кого есть на руках документы об образовании: высшем, неоконченном высшем и среднем - все они включаются в дивизию КВУ (кандидатов в училище). Отобрали несколько десятков человек, которым вручили бланки, чернильные карандаши, и они стали регистрировать людей, проверяя документ об образовании. Работа прошла быстро и оперативно.

Нас распределили по отделениям, взводам, ротам, батальонам и полкам - всего пятнадцать тысяч человек. Все одеты в гражданское. В роте чуть больше трёхсот человек и командует ею капитан, вооружённый револьвером. На роту выделена одна винтовка с тремя обоймами по пять патронов в каждой.

Роте придана походная кухня с парой лошадей.

Вся дивизия построена в виде буквы "П". Полковник, которому поручено нами командовать в походе, приказал прямо на ходу назначить командиров отделений, помощников командиров взводов, командиров взводов и старшин. Каждому надлежит находиться в строю в том месте, которое будет указано. Походная колона по четыре в ряд. Каждый должен знать фамилии трёх человек своего ряда. Движение будет происходить ротными колонами. Никто не имеет права выходить из строя без разрешения. Пятиминутный отдых после часа движения. Передвижение производится под покровом ночи. Питание одноразовое, состоящее из одного блюда с хлебом. Посуда и ложки собственные. Одно ведро борща или супа на двадцать человек. Отдых в светлое время суток в лесочках или рощах, чтобы немецкие самолёты не засекли. И начался наш поход по пути отступления на восток. Я и мои знакомые по Херсону в одном отделении, в одной шеренге. Большинство не имеют никаких вещей. Рюкзаки, ложки и кружки у всех, как указывалось в мобилизационной повестке. Еды почти ни у кого нет, за исключением тех, кто мобилизован день или два тому назад из сёл. Все городские не имели никакой еды. "Сидорники" (по-украински "сидор" - котомка или рюкзак, а те, кто имели в них запас еды, получали это прозвище) были очень запасливые, в их "сидорах" - сало, соль, хлеб, лук, с ними они не расставались ни на минуту. Они быстро обрастали "ассистентами", которые за подачку съестного тащили "сидор" вместо хозяина. Как только начинало темнеть, мы выходили на дорогу и двигались до рассвета. Останавливались в местах, где можно было замаскироваться, и сразу засыпали. Около двух часов дня нам выдавали эмалированное ведро с густым супом или борщом, чуть больше полкилограмма чёрного хлеба и кусочек сахару. Командир отделения сам раздавал пищу и наливал в ту посуду, которую ему подставляли, а разливал он пол-литровой кружкой. В мою кружку не входило пол-литра, и мой командир отделения меня жалел. Но что делать? Мы все испытывали постоянный голод и в то же время терпели жажду из-за хронической нехватки воды. Я стал присматриваться и прислушиваться к военнослужащим (КВУ) отделения и взвода. Не мог и не стремился знакомиться с КВУ других подразделений, хватало своих восьмидесяти во взводе.

Мой статус красноармейца должен был регламентироваться уставами и приказами командиров, но в неразберихе отступления мы представляли не воинское соединение, а толпу. В этой толпе кадровые военнослужащие составляли ничтожное число в составе дивизии, потому что оно только числом личного состава соответствовало военному соединению. Временному воинскому соединению не соответствовали штатное расписание, военная подготовка, обмундирование, снаряжение, транспорт и вооружение. Оно было создано с целью вывести в тыл пятнадцать тысяч человек, из части которых предполагалось подготовить будущих командиров. Я хорошо запомнил структуру дивизии КВУ. Командиром дивизии был полковник, в этом же звании - начальник штаба и заместитель по тылу. Полком командовал также полковник, начальник штаба полка - подполковник, заместитель командира полка по тылу - подполковник. При штабе три писаря. Батальоном командовал майор, начальник штаба - капитан и два писаря. Ротой командовал капитан и в его распоряжении старшина и писарь. Взводами и отделениями командовали назначенные для этого красноармейцы. Помню структуру штата той дивизии: в дивизии три полка, в полку четыре батальона, в батальоне четыре роты, в роте четыре взвода, во взводе четыре отделения. Именно поэтому можно легко определить количество кадрового состава: во главе дивизии три полковника, во главе полков три полковника и шесть подполковников, во главе батальонов двенадцать майоров и двенадцать капитанов, во главе рот сорок восемь капитанов и столько же старшин. Кадровых командиров было чуть больше двухсот, а назначенных чуть больше девятисот. В дивизии насчитывалось сорок восемь походных кухонь и в два раза больше поваров и их помощников. В каждом полку - врач и медицинские сёстры. Дивизия имела около двадцати верховых лошадей и обоз гужевого транспорта. Двигались мы медленно (не более четырёх километров в час), колонна дивизии растягивалась почти на пять километров. Движение осложнялось ночной темнотой, внезапными остановками в ожидании доклада разведки головного отряда. Впереди роты шагал её командир, а сзади - старшина роты. На каждой остановке командир отделения докладывал о наличии своих подчинённых командиру взвода, командир взвода - командиру роты и так далее. Почему же был такой жёсткий контроль за личным составом? Дивизия не выполняла тактические или оперативные задачи - она выполняла стратегическую задачу сохранения кандидатов в командиры. Поэтому в каждой шеренге из четырёх человек был старший, и каждый обязан находиться только в своей шеренге, на своём, одном из четырёх мест. Люди живые и потребности у каждого свои. Удовлетворение этих потребностей (отдых в походе, сон и приём пищи) вы-полнялись по команде. Сложнее обстояло дело с отправлением естественных нужд - у каждого свои особенности. Только и слышишь: "Разрешите оправиться!" - и ответ старшего шеренги - "Потерпите! Скоро привал". Чаще всего старались воздерживаться, случалось, что человеку уже невтерпёж... Старший шеренги иногда брал на себя ответственность и отпускал просившегося, но чаще всего решал командир отделения (в отделении пять шеренг). Была ещё одна проблема - сонливость. Особенно перед рассветом клонило ко сну, и многие засыпали на ходу. Можно было заметить, как кто-нибудь отклоняется от колонны и падает в кювет - заснул и упал, не просыпаясь. Чтобы такого не случалось, один из четырёх бодрствовал, а все, держась за руки, спали на ходу. В течение дня успевали выспаться, оставалось свободное время, которое заполнялось беседами. Темы бесед сводились в основном к семье, родному селу, женщинам и "победам" над ними, пикантным историям, грязным анекдотам о евреях (чаще "жидах") с их комплексом отвратительных качеств (хитрые, жадные, обманщики, аферисты, воры, неряхи, глупые, неумелые, трусливые). Особенно злобно изощрялся один мой одногодок. На второй день, после ночного похода, когда мы шли из Цюрупинска на Новую Каховку, впервые в жизни услышал я открытые антисемитские высказывания, которые всеми выслушивались спокойно, обыденно. Ни один из участвующих в "трепотне" не возмущался грубой насмешкой над народом и злыми измышлениями о нём. Все это воспринимали, как неоспоримое мнение всех присутствующих. Им и в голову не приходило, что среди них есть кто-то, кого возмущают такие высказывания. Я не сдержался и обозвал главного ненавистника евреев, Брехова, антисемитом. На меня некоторые посмотрели с удивлением.

А Брехов взвился: "Чего ты заступаешься за этих жидов?" .

Я объяснил, что мне, еврею советской страны, обидно выслушивать эту ложь о моём народе. Когда они услышали мою слегка картавую речь, стали переглядываться, а один из них, интеллигентного вида человек, сказал Брехову, что надо уметь выбирать слова и тему для разговоров. Сразу раздалось несколько голосов в защиту Брехова, что он, мол, говорит известную всем правду. Интеллигент махнул рукой и отвернулся. Наверно, он понимал, что бесполезно вести спор с этими людьми, тем более, что это всё не касается его лично. Я остался один на один с людьми, которые ненавидят мой народ, а значит, и меня. На следующий день, возле Каховки, Брехов снова развёл свои антисемитские бредни. Я от него потребовал прекратть провокационные разговоры. Но он не унимался, продолжал меня дразнить. Я подошёл к нему вплотную, а сам чувствую, что стал бледным (характерная черта, моя и моих братьев в стычках с обидчиками) - знак, что пущу в ход кулаки, что готов сцепиться не на жизнь, а на смерть. Он был моего роста и физически не слабее меня. Он толкнул меня в грудь правой рукой, и тут всё началось: я обрушил на него град ударов по лицу, по корпусу и парировал все его попытки нанести мне хотя бы один удар. Его дружки набросились на меня и очень больно выкручивали руки. В этот момент появился командир взвода, меня отпустили. Разбор был коротким: он заслушал "усмирителей", которые говорили, что я ни с того ни с сего набросился на Брехова. Потом он выслушал "пострадавшего". Когда он велел мне рассказать свою версию, мне трудно было говорить - меня душила ненависть. Но я рассказал, а он спокойно слушал. После этого он на меня посмотрел и выговорил: "Больше не сметь драться, а тем более из-за каких-то случайных слов". Я понял, что командир взвода, как и его помощник, который присутствовал при этом инциденте с начала до конца, заодно с Бреховым. У меня были ещё две стычки, но заступники Брехова при этом набрасывались на меня, а командир отделения делал вид, что ничего не видит. Если первый раз им было интересно наблюдать драку, то в последующих двух, зная что я побью Брехова, не давали мне его проучить, но очень больно подворачивали мне руки. Я понял, что всех антисемитов мне не наказать и прекратил драки. Во время этих разговоров я демонстративно отходил в сторону. Но драки мне сослужили хорошую службу: до конца нашего отхода в тыл никто не смел меня задеть. И на том спасибо. Если мы проделали путь от Цюрупинска до Каховки за две ночи, то до Мелитополя шли четыре, оставив позади ещё и Новую Каховку. Начались потери и в нашей роте. Комбат (командир батальона) стал чаще проверять колонну во время ночного марша, сидя верхом на кавалерийском коне. Командир роты во время обеда обходил взвода и предупреждал о наказании за дезертирство в военное время - расстреле. Но эти угрозы не помогали. Если бы мы были в военной форме, возникали бы трудности с переодеванием в гражданскую одежду. А так желающему убежать достаточно было в темноте отойти на несколько шагов и уже никто не мог его заметить. Погоню за дезертирами невозможно было организовывать. Особенно убегали сельские жители, а также новоявленные городские. Коренные городские жители почти не дезертировали.

Я много наслышался об обидах колхозников на то, что работают почти бесплатно и в город уходить они не могут без специальной справки председателя колхоза, заверенной председателем сельсовета. Рассказывали о голодных годах, особенно о голодном 1933 годе, когда отмечались случаи каннибализма. До Осипенко (Бердянска) мы шли три ночи через Приазовск, Приморск и остановились на рассвете, на песчаном берегу Азовского моря. Вдруг все командиры забегали, раздалась команда строиться в колонны. Мы прошли ещё несколько километров и расположились в каком-то чахлом лесочке. Все смертельно устали и сразу же заснули после команды "разойдись". Обедали уже перед заходом солнца. Когда построились, нам объявили, что мы должны вернуться в Мелитополь. Возвращались мы в течение трёх ночей через Приморск, Приазовское и за это время не случилось ни одного дезертирства. Пронёсся слух, что нас будут переодевать в военное обмундирование, дадут оружие. На рассвете мы поднимались к окраине Мелитополя. Слева от дороги увидели стадо коров - погонщики доили их прямо на землю. Кое-кто умудрялся подставить свою кружку и тут же выпивал парное молоко. Справа от дороги тянулась бахча, особо шустрые ребята успевали сорвать арбуз-другой, а потом съедали уже в строю вместе со своими товарищами по шеренге. Надо сказать, что в нашей шеренге не было нарушителей дисциплины, трое ребят из Херсона относились ко мне вполне уважительно. Я ни разу не слышал от них антисемитских высказываний - ведь мы уже столько ночей, под утро, шли в обнимку спящими. Спали всегда рядом, обедали тоже вместе. На Брехова я перестал обращать внимание, игнорируя его и его высказывания. Когда мы поднялись на вершину возвышенности, я увидел пару лошадей, тянувших подводу с эвакуированными. Эта картина знакомая, но... кто же это? Шифра! Вместе с ней вся её семья. По всей вероятности, когда лошади должны были начать спуск, все расположились на подводе. Я позвал Шифру и тогда подвода остановилась. Произошла необычная встреча - я и бывшие соседи на чужбине. Вид у меня не очень боевой: в костюме, который мне сшили к окончанию десятого класса, босой, а полуразвалившиеся туфли, связанные между собой, переброшены через плечо. Отец Шифры, Мойше, предложил мне поехать вместе с ними, а на мой ответ, что я уже красноармеец, сказал, что это ничего не значит, если я не обмундирован и не вооружён. Я ответил отказом. Мне дали кусок мамалыги и мы простились. Вся встреча продолжалась не более пяти минут. Я стал догонять свой взвод и вскоре занял своё место в шеренге. Мы не входили в город, а остались на окраине - возвышенность, на которой редко росли деревья, среди которых возвышались пирамидальные тополя. Именно тополя вызвали поток воспоминаний о родном крае - вспомнилась аллея пирамидальных тополей возле совхоза Дзержинского на отрезке дороги, ведущей на Тирасполь. После сна и обеда, когда солнце клонилось к закату, построили роту и сообщили нам, что приступаем к принятию присяги, а со следующего дня начинается наше обучение. Между двумя тополями установили два стола, на каждом лежал текст присяги, а также список для росписи в принятии её. Я ощущал какую-то внутреннюю торжественность, идущую от сознания важности события, от душевного чувства неизменной преданности своему долгу.