Я родился в городе Баку 29 июля 1925 года, то есть, спустя восемь лет после Великой Октябрьской социалистическом революции и через год и пять месяцев после смерти Ульянова-Ленина. Этим событиям, которым суждено остаться в веках и которые неоднозначно трактовались прежде и оцениваются сейчас, для меня лично не прошли бесследно: они формировали меня, как личность.

В Баку я учился в трех школах. Сначала - в первой образцовой. Почему ее так назвали и кто - я этого не знаю, Образцовая и все тут! Находилась она далеко от дома. Почему мама сунула меня в эту далекую, образцовую, тоже не знаю. До седьмого класса я нехотя плелся в эту школу. Учился я ниже среднего, но учителя были классные. Это я потом понял. В седьмом классе, после переэкзаменовке по русскому языку, я сказал маме:

- Баста!

- Что "баста"? - спросила мама.

- У нас под носом седьмая школа - в соседнем дворе. Перелез через забор, и ты уже в школе.

Короче, после семи лет хождения за шесть кварталов, я оказался в школе, в соседнем дворе. Шел сороковой год, и в новой школе со мной произошла метаморфоза: из "троечников" я переквалифицировался в "отличники". Как это вдруг случилось - сам не пойму. Видно, есть на свете чудеса. Когда в 1-ой "образцовой" пацаны узнали об этом (двоечники конечно), то трое из них сразу перешли в седьмую. Им, однако, это не помогло. Как видно, в голове что-то должно крутиться.

В седьмой я проучился всего год. Началась Великая Отечественная война и нашу школу отдали под госпиталь, а нас перевели в другую, 160-ю. Забегая вперед, скажу, что из одиннадцати парней нашего класса с войны вернулось только трое.

То, что война с фашистской Германией рано или поздно грянет - было ясно всем. Она уже год грохотала у наших западных границ. Польша после недолго героического сопротивления была сломлена мощной фашистской машиной вермахта. Гитлер бил Европу выборочно, по частям. Удивляет бездействие европейских государств, не сумевших организоваться для совместных действий. Будто Европу загипнотизировали, будто каждое европейское государство полагало, что вот-вот у Гитлера проснется совесть или иссякнут силы, и он прекратит агрессию. Говорят, Гитлер был маньяк и псих. И все его окружение тоже. Тогда трудно понять, как им удалось, этим безумцам и людям без сердца поднять на войну со всем миром одну из культурнейших европейских наций? Я не берусь перечислить всех гениальных деятелей науки и культуры, которых немецкая нация подарила миру. Очень умная, серьезная и организованная нация! Для немцев главное - порядок. Порядок во всем: в культуре, в сельском хозяйстве, в промышленности, в бизнесе, в мыслях. Что-то же они кумекали, когда двинулись железной пятой на всю Европу...

Сталинская пропаганда внушала советскому народу, что наша армия непобедима. Геббельсовская пропаганда внушала немцем то же самое. Мы верили Сталину и распевали: "И на вражьей земле мы врага разгромим малой кровью, могучим ударом". Мы пели: "Сталин - наша слава боевая, Сталин - нашей юности полет..." Немцы тоже распевали свои победные песни в честь войны и маршировали под "Дранг нах остен". В переводе - поход на восток. Поход, понимаете, легкая прогулка на некий, малозаселённый восток, где обретаются какие-то русские, украинцы и белорусы, да разные прочие чучмеки, то есть низшая раса. Низшая, понимаете? Нация Пушкина и Льва Толстого, Глинки и Чайковского, Мечникова и Менделеева, Павлова и Курчатова, Шолохова и Достоевского, Чехова и Бунина... Их не смущали и бесконечные тысячи километров, которые им надо было одолеть с боями, чтобы достигнуть своей цели. Москва - вот она, сразу за Минском! До Минска фашистские армады дошли за несколько недель, до Москвы за несколько месяцев. Прогулка! Парад немецких войск на Красной площади как до этого на площадях других европейских столиц, как до этого - на Елисейских полях и на площади Этуаль. Не получилось. Но и нам пришлось тяжело...

Меня к концу 1942 года прозвали Совинформбюро, поскольку, последние известия о положении на фронтах во двор поставлял я. К шести утра к радиоточке со всей округи собирался народ. Голос Левитана, однако, утешения не приносил: Красная армия отступала. Сердце не выдерживало того, что приходилось слышать: немецкая армия вышла к предгорьям Кавказа, прибрали к рукам Нальчик, Минводы, Грозный, Моздок, Немцы рвались к бакинской нефти. До Баку им оставалось всего 400 километров, а Баку давал стране 70 процентов авиационного бензина. Но все же Гитлер нарушил принцип Эпаминонда, погнавшись сразу за двумя зайцами: и к Москве он рвался обходным путем, и на Кавказ позарился. Тогда я ничего этого в свои пятнадцать лет не понимал. Тогда я только бегал в шесть утра в любую погоду, слушал последние известия и - обратно домой, Соседи меня ждали: ну что, ну как? А я им с непонятной злостью докладывал: "Миллерово захватили!" На следующий день: "Бешенская пала!" Названия городов, захваченных фашистами, сыпались из моих уст, как из рога изобилия: Россошь, Клетская, Элиста, Котельниково... Кошмар! Я докладывал: "К излучине Дона вышли..." Еще через несколько дней: "Бои идут за город Калач!" На следующий день: "Немцы взяли Калач!" Ещё через день: "Немецкие войска в трех местах форсировали Дон. До Сталинграда осталось 50 километров." Потом - тридцать километров, двадцать, десять, пять и самое страшное: "Нет больше километров, бои идут в городе, немцы вышли к Волге..." Выкладывал я это онемевшим от горя людям, а люди все ниже и ниже ростом становились, друг другу в глаза смотреть боялись. Выслушав мое очередное сообщение, молча расходились по домам, точно придавленные невероятной тяжестью и шли на работу, понимая, что только этим можно помочь армии, своим мужьям и сыновьям, сражавшимся с фашистами. Только этим и ничем другим!

Неработающая соседка Мурка, Мария Николаевна, как-то остановила меня в подъезде важная такая, в новом котиковом манто, сытая, благополучная.

- Ну что? - усмехнулась она.

- Что - что? - не понял я.

- Совинформбюро, а не знаешь что? - рассмеялась она. - Какой притворщик! Похоже, скоро конец...

- Какой конец, - спрашиваю я, - кому конец?

- Ну, ты даёшь, - продолжала она. - Хана - вот какой конец, Немцы-то уже в Сталинграде,

- Ну так что? - сказал я, чувствуя в душе закипающую злобу. - В прошлом году они вплотную подошли к Москве и получили.

- Хана, - выпалила она, - стране нашей крышка!

Если бы она в этот момент плюнула в лицо, если бы влепила пощечину, я бы меньше оскорбился, чем от этих её мерзких, ядовитых слов, произнесенных с торжествующим злорадством. Сердце мое не выдержало, и я заорал:

- Врешь ты все, Мурка, врешь, врешь, врешь! - Куда делось в этот момент все мое тонкое аристократическое воспитание, с таким упорством культивируемое во мне школой, книгами, мамой и так далее? Во мне проснулось что-то первобытное, злое, дремучее.- Им хана, а не нам. Не возьмут они Сталинград, как не взяли Москву. Подавятся! Вот им, вот тебе! - тыкал я ей в лицо фиги с обеих рук, глотая слезы.

После этой беседы с Марией Николаевной, оная Мария Николаевна старалась не вступать со мной в политические дискуссии, а только заискивающе улыбалась. А я ей потом посоветовал прочитать стихотворение моего любимого Константина Симонова "Женщине из города Вичуга". Уж не знаю, прочитала она его или нет, но стала вести себя скромнее.

Наступил ноябрь. Минула 25 годовщина Великой Октябрьской социалистической революции с традиционным военным парадом на Красной площади. Иосиф Сталин на торжественном заседании в московском подземелье, в который уже раз заявил: "Враг будет разбит, победа будет за нами!" Трудно было в это поверить, но основная масса народа в это верила. Надежда была слабой, но она теплилась в измученных душах людей. А на что им еще было надеяться?

Начались налеты вражеской авиации на Баку. Сколько их было в действительности, не знаю, но два остались в моей памяти. Это даже не налеты были, а попытки что-то разведать. Если бы хоть одна бомба упала на нефтяные промыслы, то весь город запылал бы, как факел. Этого нельзя было допустить: земля здесь была пропитана нефтью. Ее густой запах постоянно ощущался в городе. Он был одной из главных примет города. Начались ночные дежурства на крышах. Задача ставилась такая: если зажигательная бомба упадет на крышу, надо было щипцами спросить ее на улицу, на асфальт. Дежурить ночью на крыше полагалось взрослым, но у них после двенадцатичасовой работы сил на ночные дежурства не оставалось. Они работали без выходных и практически голодные. Ребята выручали тружеников. Если, к примеру, Лю дежурила за отца или мать, то мы всей оравой шли к ней на подмогу, чтобы ей одной не было страшно под грозящей бедой небом. Если лез на крышу я, то за мной - мои друзья. Мы не просто сидели и небо коптили, а разговаривали, мечтали, пели песни. Мы обдумывали, какой будет жизнь после войны. Строили планы на будущее, самой мечтательной из нас была Маринка. Она затевала такой примерно разговор:

- Война кончится - снова в магазинах хлеб будет. Бери, сколько хочешь.

- И пирожные, - подхватывал я.

- И мороженое с крем-содой, - стонал Мишка, облизывая губы и исходя слюной.

- И конфеты "Мишка", - продолжала эстафету Лю. - Помните, как они хрустели?

- Еще бы не помнить! - Вздыхали мы хором.

- Вы все о сладком, да о сладком, - обижался Алешка, - а про мясо забыли. Это ведь главный для сытости продукт.

-Ух ты, ну и житуха будет! - вздыхали мы и затягивали песню про Катюшу, или про Москву майскую.

После таких ночных дежурств я топал к репродуктору, а после этого - в школу. В школе мы, пацаны, не только науки изучали: после занятий - два часа военной подготовки - всеобуч. Нас учили вернувшиеся с фронтов инвалиды. Учили стрельбе, ползанью, лазанью, подтягиванию, прыжкам и прочим премудростям, в том числе и штыковому бою. Нас готовили к войне.

Наступил обычный день 20 ноября. Я, как всегда, к шести утра направился под репродуктор. Дул холодный ветер с дождем и снегом. На заветном месте собрался уже утренний народ, в основном старики. Все знали друг друга в лицо. Один старорежимный старик с острой бородкой в пенсне без одного стекла каждый день говорил одно и то же:

- Ну-с, послушаем, чем нас сегодня порадуют...

Другой старикашка в потрепанном пальто и старой облезлой шляпе неизменно вторил ему:

- Ничем хорошим нас и сегодня не порадуют.

Ровно в шесть утра раздался бой Кремлевских курантов и заиграл гимн Советского Союза. После гимна наступила непривычно долгая пауза. Видно у Левитана в горле пересохло. Но вот он заговорил как никогда торжественно: "Утром 19 ноября, войска Донского и Юго-западного фронтов, перейдя в наступление..." Сердце подскочило к горлу, потом снова упало на свое законное место и заколотилось так, что ребрам стало больно. Все что я услышал затем, воспринималось уже не слухом, не памятью, а сердцем, нервами. Отдельные слова сводки уже не оседали в голове, так как они уже не имели значения. Они лишь помогали разыгравшейся фантазии вообразить, представить картину происходящего там, на Сталинградском фронте, у Волги. Скупые, сдержанные формулировки победной сводки звучали как гимн, как ликующая песнь торжества света, разума, справедливости, возмездия за все страдания народа. "Завершилось полное окружение Сталинградской группировки противника, - продолжал рокотать голос Юрия Левитана.- В кольце окружения оказались..."

Наконец-то! Вот оно! Не даром, значит, целых полгода, каждое божье утро я топал под эту чертову трубу и отравлял своё сердце и сердца моих соседей ядом печальных сводок. Я, наконец, дождался вот этих умопомрачительных, не укладывающихся в голове слов. А теперь - домой, к людям, к маме, к моим дорогим соседям, которые так устали от горечи поражений. Я мчался, как ненормальный, подгоняемый ветром, разбрызгивая лужи и потрясая кулаками. Я орал набегу: "Победа, победа, победа!" Вихрем влетел я в свой двор, пустой и темный, и закричал во всю силу горла и легких:

- Вставайте! Просыпайтесь, слушайте!

Я не мог видеть, как в квартирах зажигался свет - была строжайшая светомаскировка - но я услыхал, как защелкали замки и задвижки, как с грохотом распахивались двери на площадках и балконах. Мой ликующий звонкий крик поднял на ноги соседей не только нашего двора, но и соседних и они устремились ко мне навстречу; мой крик мог бы и мертвого разбудить. Я не переставал выкрикивать: "Виктория! Победа! Слушайте все!"

- Да скажешь ли ты, наконец, что произошло? - прозвучал грозный голос дяди Васи, успевшего сойти с 3-го этажа.

- Наши войска окружили под Сталинградом всю фашистскую армию! - сообщил я. Мне показалось, что сказанного недостаточно, что необходимо что-то еще прибавить, да такое, чтобы люди до конца поняли, осознали значение случившегося, ощутили радость долгожданной победы.

- Замкнулось кольцо окружения. 300-тысячная немецкая армия попала в "котел". - Я уж врал от себя. - Ни один фашистский гад не вырвется из этого кольца. Капут всей немецкой армии! Всех до одного, всех...

А кругом уже творилось нечто невообразимое, неописуемое: люди плакали, смеялись, обнимались, ликовали, воздевали руки к небу. Колька Гробовский, недавно вернувшийся с войны без одной ноги, потрясал костылем, скакал на одной ноге и оглашал воздух криком: "Ура! Ура! Ура!" Вера Михайловна успела сбегать домой, и вынести флакон валерьяны: вдруг кому-то станет плохо. Она держал этот флакон в дрожащих руках, а муж ее - стакан с водой. Татьяна Михайловна вся в слезах обнимала и целовала маму, а мама - ее. Лю с ничего не понимающей и еще окончательно не проснувшейся Ленкой, закружила в вальсе. Шурка обнимала Мурку, а Гулам в пижаме и домашних тапочках, тряся животом, отплясывал лезгинку. Анна Павловна, оставившая впопыхах дверь своей квартиры незапертой, опомнилась и посылала мужа запереть ее. А ее муж, дядя Вася, точно не слыша жены, строго, как бы допрашивая, задавал мне вопросы:

- Ты ничего не перепутал? Что там еще сказал Левитан? Повтори еще...

Лю, опустив Ленку на землю, повисла у меня на шее и стала горячо обцеловывать мое лицо, а Зина с удовольствием поглаживала свой округлившийся живот. Маринка терзала мой слух визгом, пронзительным, как сирена во время тревоги, а тётя Соня в халате поверх ночной сорочки отплясывала дикий африканский танец, сверкая розовыми, как утренняя заря, пятками. Тетя Тася и тетя Фаня молитвенно возводили глаза к небу и что-то беззвучно шептали; должно быть посылали на голову Гитлера все имевшиеся в их лексиконе проклятия. Семенов на тромбоне исполнял выходной марш их кинофильма "Цирк". Пятилетний Володька выскочил из своей парадной с барабаном и остервенело лупил в него кулачками, точно задавшись целью разбить его вдребезги.

Потом вся эта пляшущая, плачущая, смеющаяся, орущая, трубящая и визжащая орава вспомнила обо мне, главном виновнике торжества. Кто-то крикнул: "Качать его!" и мои досточтимые соседи кинулись на меня, как коршун на зайца, как рой ос на патоку, и стали меня тискать и обнимать, орошать слезами, лупить по чем попало, будто это я, а не маршалы Жуков и Василевский, устроил фашистам Сталинградский "котел". Меня подхватили и стали швырять в поднебесье, и я долго не мог опуститься на свои ноги.

До мая 1943 года я еще поработал на избранном поприще, а в начале мая военкомат призвал меня и отправил в военное училище. Начался новый юношеский этап моей жизни.

Призванные, мы потопали по направлению к вокзалу, я оглянулся, увидел маму и всю группу с нашего двора. Я помахал им рукой. Они мне ответили тем же, а девчонки посылали воздушный поцелуй. Я показал маме большой палец. Она мне махнула рукой. Мы вышли на перрон вокзала. Гражданских лиц уже не было видно. Нас разбили на взводы: три взвода по тридцать человек в каждом. Офицер скомандовал: "По вагонам!" Мы двинулись к вагонам. Все стремились занять нижние полки. Зря старались: их хватило на всех. Рядом с моей полкой оказалась полка некоего очкарика по имени Сурен. Это - армянское имя. Очки держались на шнурках, завязанных на затылке. Мы с ним познакомились. Он оказался года на два старше меня, и очень разговорчивым, Болтал, не умолкая. Я мысленно поставил диагноз: словесный понос. Нес какую-то чепуху, а я должен был слушать. Если я отвлекался, он дергал мою руку кончиками своих пальцев. Кончики были влажные и холодные. Как прикосновение змеи. Правда, к змеям я никогда не прикасался, но представить себе это мог. Сурен рассказывал, как он два года спасался от призыва: совестливостью он не болел. Отец Сурена, как выяснилось, был портным и одаривал военкома золотыми вещами.

- Если, - рассказывал Сурен довольно противным и нудным голосом, - на одну чашку весов бросить меня, а на другую - золото, которым отец откупался, то золото бы перевесило.

Это, конечно, была литературная гипербола, но ясно было, что золота этого было отдано много,

- А что же теперь оплошали? - спросил я, испытывая неодолимое желание дать Сурену в морду.

- Отца арестовали, - сказал Сурен, - но он выпутается. Тот еще жук!

Надо было, все-таки надо было заехать этому типу в морду. Представьте, люди шли на войну добровольно, а этот фрукт откупался золотом... А Сурен все говорил и говорил. Я у него спросил:

- У тебя случайно не словесный понос?

- А что, - удивился он, - разве я много говорю?

- Такое впечатление, - ответил я,- что ты вынужден был долго молчать и вот теперь тебя прорвало и ты решил за все отыграться.

Он замолк, насупился, а потом стал ерзать

- Клопы? - спросил я.

- Нет, - ответил он, - есть охота.

- Кто же тебе мешает?

- А тебе не хо?

- Хо, - ответил я.

- Ну так давай порубаем! - обрадовался он. Я согласился.

-Что у тебя есть? - спросил он.

- А у тебя? - сделал я ответный ход.

- Не знаю, - ответил он.

- И я не знаю, - сказал я. - Надо посмотреть.

В моем вещмешке оказались банка американской тушенки, шесть мясных котлеет, с полкило хлеба и пирог домашнего приготовления. Такого обилия вкусных продуктов я давненько не видел и у меня началось обильное слюновыделение. У Сурена тоже. У него, кроме того, аж глаза выкатились на лоб. Разумеется, мама одна не смогла бы собрать такую скатерть-самобранку. Собирали, видно всей родней, а пирог испекла, наверное, Татьяна Михайловна, большой спец по этой части. Сурен своей торбы не открыл. Он предложил сперва съесть, мол, мои припасы, а потом - его. Я по наивности согласился. Подлости в людях я в то время еще не подозревал.

Мы съели полбанки тушенки, по две котлеты, половину хлеба и полпирога. Вроде бы наелись. За окном стало темнеть. Сурен начал зевать, поглаживая живот и рыгая.

- Спать охота, - сказал он, улегся и сразу же захрапел.

Мне спать не хотелось. Оставшись один со своими мыслями, я погрузился в воспоминания о доме, о школе, о товарищах. Вспомнил лицо мамы - как она сейчас там без меня? - вспомнил Ленку, Лю, школьных товарищей, как и я призванных в армию, вспомнил Ольгу, и в глазах моих защипало. Еле сдержался, чтобы не пролить слезу. Я переживал разлуку с домом, с родственниками, с двором, где вырос. Потом, перелопатив в голове все эти мысли, я тоже улегся и уснул под суреновый храп. Я проспал беспробудно до утра, а когда проснулся, то увидел, что Сурен что-то жевал.

- Привет, - улыбнулся он мне и виновато добавил, - А я проголодался и доел твою тушенку...

Выяснилось, что он доел не только тушенку, но и одну котлету из оставшихся двух и хлеба, и пирога отведал, оставив мне самую малость.

- Не горюй, - сказал он весело, - сейчас и мое дорубаем.

Я был возмущен его нахальством, беспардонностью, жадностью. Кулаки мои сжимались, и лицо напряглось.

- Знаешь, друг мой, - сказал я, - мне очень хочется дать тебе в морду.

- Что значит "дать в морду?" - спросил он. - Думаешь я не смогу тебе ответить?

- Не успеешь, - отрезал я, - и потому не дам. Да и мараться не хочется. И очень прошу тебя в моём рюкзаке не хозяйничать. И носа туда не совать.

- Ты что, обиделся? - удивился он.

- Лучше заткнись - посоветовал я. - Ты знаешь что стало с Помпеей, когда раздразнили Везувий?

По выражению его глаз я понял, что он не знал. Видно, плохо учился. До Маяковского не дорос. До самого Еревана (а нас везли в Ереван), я с ним больше не общался. Я позавтракал, тем, что осталось после его опустошительного набега, а дальше, всю оставшуюся дорогу, терпел: его пищеблок меня уже не интересовал, как, впрочем, и он сам. В училище ему учиться не пришлось. Там устроили экзамены по русскому языку и математике: разбор предложения по частям речи и решение простейших уравнений. Не сдавших отправили на фронт. Таких набралось с десятка два, среди них и Сурен. Как он воевал - я этого не знаю, но после войны мы встретились в Баку. Он кинулся было обниматься, но я был холоден, как айсберг в океане. Потом - встреча в институте во время сдачи вступительных экзаменов. Я все экзамены сдал успешно (демобилизовался из армии я в начале сорок седьмого), а он искал дурака, который сдал бы экзамены за него, под его фамилией. За это он сулил большие деньги. Дураков, однако, не нашлось. Мне он эту сделку предложить не осмелился. Знал, что я его пошлю... А мог бы, и подальше. Потом еще несколько раз его лицо мелькало на улицах города - в тех же очках, с той же перхотью на плечах, с той же веревочкой, на которой держались очки. Бог с ним...

Название у нашего училища было такое - Краснодарское пулеметно-минометное училище. Город Краснодар в это время был занят фашистами, и училище эвакуировали в Ереван, точнее - в Канакер, пригород столицы Армении. Канакер - это родина Хачатера Абовяна, классика армянской литературы, автора романа "Раны Армении". Честно говоря, я этот роман раз десять начинал читать, да так и не дочитал. Он и сейчас где-то лежит, в моей домашней библиотеке недочитанный. Он меня не захватил. Тут уместно будет сказать, что я воспитан на русской литературе и отчасти на французской. Романы о трех мушкетёрах и графе Монтекристо читаю до сих пор, равно как и Толстого Льва, Чехова, Тургенева и Шолохова. Очень люблю перечитывать "Сагу о Форсайта". Но это - к слову...

Там, на подступах к училищу меня крупно облапошили не немецкие фашисты, а свои. Перед тем как поселить нас в казарме, мы должны были пройти карантин и жили недалеко от училища в деревянном бараке. Из барака мы могли выходить и гулять по улице. В Канакере она была одна - главная. Обычно мы прогуливались по два, три человека, но однажды так случилось, что я был один. Надо ли говорить, что все мои мысли были заняты воспоминаниями о доме, о родном городе, о маме. И тут со мной неожиданно поздоровалась миловидная женщина с ребенком. "Здравствуйте", - сказала она и ласково улыбнулась. От женщины повеяло чем-то домашним, а девочка напомнила мне Ленку.

- Здравствуйте, - ответил я и погладил девочку по голове.

- Вы из училища? - спросила миловидная.

- Так точно, - сказал я, - пока из Баку.

- Ах, какой чудесный город! - воскликнула она, и голос ее прозвучал, как мелодия Моцарта,

- Да, - ответил я, - первый после Парижа,

Она оценила мой юмор и засмеялась. И смеялась она очень мелодично. Словом она меня околдовала. Ох уж эти женские чары!

Я был одет в старенький свой пиджак, а поверх него новенькая телогрейка. Был полдень, солнце пригревало, и мне было очень жарко. Женщина это заметила и сказала:

- Солнце припекает, вам в телогрейке не жарко?

Я ответил, что жарко и с удовольствием снял бы ее, но негде оставить. В бараке ее умыкнут, а носить на руках стыдно. Приходится терпеть.

- Наверняка стащат, - подтвердила она. - Как пить дать. Мы же не в Швеции живем.

- А что, - спросил я, - в Швеции не воруют?

- Ну что вы! - воскликнула она, как будто только оттуда вернулась. - Это же западная цивилизация.

И она рассказала такой случай: арестовали ехавшего на велосипеде шведа и отвели его в полицейский участок. Велосипед остался на улице, в специальном для велосипедов неохраняемом месте. К вечеру шведа отпустили, так как арестовали по ошибке. Швед подошёл к своему велосипеду, сел на него и поехал.

- Поразительно! - воскликнул я. - У нас бы он и пяти минут не простоял. Увели бы сразу.

- Не забывайте, что это - Швеция, - сказала она, и добавила. - А знаете, как мы поступим?

Я этого не знал.

- Вы можете оставить вашу телогрейку до вечера у меня дома. А к вечеру, когда похолодает, зайдете и заберете.

Эта идея мне очень понравилась. Женщина рассказала, что она жена офицера из училища, где мне предстоит обретаться целый год, что звать ее Валентиной и что она всегда готова помочь молодым людям, оторванным от своего дома, от своих мам. Она даже прослезилась от охвативших ее нежных чувств. Мы подошли к ее дому, она взяла у меня телогрейку, назвала номер квартиры, куда я должен был прийти вечерком... Больше я своей телогрейки не видел. Я нажимал на звонок названной мне квартиры, но там стояла гробовая тишина: квартира оказалась нежилой, а моей миловидной дамы и след простыл. Я потом спрашивал у людей о жене офицера по имени Валентина, но никто об оной Валентине ничего не слышал. Вот тебе и Швеция!

Я мёрз на нарах в холодные канакерские ночи, схватил жесточайшую ангину и пролежал в лазарете добрую неделю. Добрую, потому что в лазарете было тепло и уютно, и меня обхаживала милая медсестра. Вскоре мы прошли карантин, приняли присягу и нас водворили в казарму. Здесь за каждым из нас закрепили оружие - винтовку образца конца XIX века - модернизированную в начале XX. Командир роты старший лейтенант Филоненко после торжественно сказал: "Беречь хуже чем бабу!" Интеллектуальный уровень командиров, мягко говоря, был невысокий, за редким исключением. Мы, окончившие 10 классов, по сравнению с ними были профессорами. И когда мы пытались блеснуть умом и знаниями, филоненки нас осаждали этим словом, - профессора, - звучавшим в их устах презрительно.

Кормили нас в училище скверно. Вообще-то курсантский паек должен был быть лучше офицерского, учитывая то, что курсант вкалывал 12 часов в день: строевая и тактические занятия, непрерывные ночные тревоги с марш-бросками с минометом на плечах, стрельбы, ну и конечно классные занятия. Этот изнурительный ритм требовал соответствующего рациона для поддержания сил, но наш паек безбожно разворовывался служителями пищеблока. Начальник училища генерал-майор Коновалов время от времени прохаживался своей палкой по жирным спинам поварих за воровство. После этого несколько дней нас кормили лучше - на столе по являлись положенные масло и сыр, супы становились наваристее, каши погуще, но вскоре все возвращалось к привычному меню: ржавая селедка утром, в обед и вечером, вода вместо супа без каких либо признаков наполнения, каша приготовленная на воде и много, много кипяточку, которым мы пытались наполнить голодный желудок. Не мог же генерал-майор с утра до вечера нести дежурство в пищеблоке и лупцевать вороватых поварих!

Командир нашего взвода, лейтенант Дергачев даже женился на поварихе Марусе, чтобы не голодать. Лейтенант Дергачев был молодым человеком. Повариха Маруся была лет на пятнадцать старше него. Но, каждый выживал, как мог...

Командиром батальона минометчиков был капитан Швыдченко, "3вэрь!", как его называл старший сержант Начкебия Нузар. Начкебия воевал, был ранен, и после госпиталя его направили в училище. "Хуже тыгра!" дополнял свою характеристику старший сержант, сопровождая её выразительным жестом. Действительно, появление капитана вселяло в курсантов ужас. При его приближении раздавалось штормовое предупреждение: "Полундра!" И вот появлялся он сам, огромный, двухметроворостый с широченными плечами и налитыми яростью глазами. Эти глаза обладали фантастической способностью мгновенно обнаруживать любой непорядок, любую нашу промашку, нерадивость, любое отступление от устава. И кара за эти огрехи следовала немедленно. "Что это? Что это? Что это?" - гремел его рокочущий бас, и сыпались наряды вне очереди, как звезды с неба в ясную апрельскую ночь. Однако не без хвастовства я должен сказать: за все время моего пребывания в училище я ни одного взыскания не получил. Ни от Швыдченко, ни от старшины, ни от командира взвода, ни от Филоненко. Я был образцовым курсантом.

О капитане Швыдченко в училище рассказывали легенды. Рассказывали, что он в боях под Сталинградом в рукопашном бою лично заколол нескольких фашистов, поднял отступивших было солдат в атаку, захватил дом на берегу Волги и держался в нем несколько недель, не давая фашистам близко подойти к реке. Он был ранен, контужен, но продолжал управлять обороной, пока не потерял сознания. Его медики признали негодным е службе в действующей армии, и капитан был направлен в училище для воспитания кадров. Еще ходили слухи, что с ним случаются припадки - приступы эпилепсии, как результат контузии. Легенды внушали к нему уважение курсантов, но это не спасало нас от страха к нему.

Был у нас в военном училище старшина. Он вел нас в столовую с песней, строем. Пел, разумеется, не он, а мы, курсанты. Я был запевалой. Старшина очень любил, когда мы пели. Но уставшему взводу не всегда этого хотелось: к обеду мы выбивались из сил. Я пел: "Белоруссия родная, Украина золотая...", но взвод не подхватывал. Взводу хотелось есть, а старшине - песни подавай. Старшина, не доведя нас к столовой, поворачивал взвод на сто восемьдесят градусов, уводил нас метров за сто и снова: "Запевай!" Я менял пластинку: "Бей, винтовка, метко ловко..." но и эта песня взвод не вдохновляла. У него было одно желание, одна, но пламенная страсть - сунуть нос в глиняную миску и поработать ложкой. Как у К. М. Симонова: "Мы ели то, что бог послал и пили, что шофер достал..." Сытый, начинавший полнеть старшина не понимал мечты взвода и снова - поворотит на 180 градусов и команда: "Запевай!" Я запевал "Утро красит нежным светом стены древнего Кремля..." Взвод молчал. Весь ритуал повторялся снова и я уже пел: "Артиллеристы, Сталин дал приказ..." Взвод и на Сталина не реагировал. Взвод упрямился, старшина тоже. В конце концов, побеждал старшина. В армии всегда побеждает старший по званию. Не самый умный, а самый старший. В этом и сила, и слабость армии. Сила - когда старший по званию умен, слабость - когда он дурак. А дураков, как ни жаль, много.

После обеда, уже в казарме, старшина, как бы извиняясь, говорил: "Главное, ребята в жизни..." На этой фразе заканчивалось его излияние. Мы спрашивали: "Что - главное?" Он отвечал: "Потом скажу". Мы окончили училище, получили в погон по звездочке, но вопрос "что главное?" оставался открытым. Перед самой отправкой на фронт мы все-таки задали этот вопрос, чтобы разгадать заинтриговавшую нас загадку: "Что главное в жизни?" И, наконец, получили исчерпывающий ответ: "Главное - вовремя пожрать!"

В училище нас обучали воинскому искусству - это непрерывные тактические занятия, стрельбы из всех видов оружия, физподготовка, марш-броски с минометами на себе. Не могу не сказать, что миномёт калибра 82 мм состоит из трёх частей: опорная плита весом свыше 30 килограмм, двунога, весящая более 22 килограмм и ствола - за двадцать килограмм. Нести такие тяжести на себе во время марш-бросков можно считать тринадцатым подвигом Геракла, и мы его совершали каждый божий день. Кроме того, мы бегали, прыгали, преодолевали различного рода препятствия, кололи штыком соломенные чучела, проходили саперное дело, штудировали уставы. И все это, и многое другое - за один год без выходных. Нам часто повторяли завет Суворова: "Тяжело в учении - легко в бою!" Капитан Швыдченко, узнав, что я чемпион по боксу, приказал: "Отлично, будете тренировать курсантов!" Я спросил:

- Без ринга?

- Соорудим, - отрезал он.

- А перчатки?

- Найдем.

- А форма?

- Обойдёмся без формы.

- Но я не тренер, - продолжал сопротивляться я. - Тренер - это педагог, а я...

- Будете тренировать - станете педагогом, - отчеканил он.

Желающих постигать школу бокса нашлось немало. Ринг соорудили, перчатки нашлись, без формы обошлись: брюки, сапоги да голое тело - вот и вся форма. За полгода мне удалось подготовить пару-другую неплохих бойцов и даже одного тяжеловеса, от которого и мне доставалось во время тренировок. Но зато на всеармейской спартакиаде наше училище выглядело очень неплохо: выиграли два финальных боя и одно за второе место. За этот успех мне была перед строем объявлена благодарность и мама получила второе благодарственное письмо. Капитан Швыдченко преисполнился ко мне величайшим уважением. К этому времени, и курсанты стали понимать нашего комбата и относиться к нему без ужаса и "полундры".

А однажды мы стали свидетелями припадка у нашего комбата. Курсанты сдавали зачет по плаванию. Комбат стоял на бортике и засекал время секундомером. Я, выросший на берегу Каспия, плавал неплохо: за мной никто не мог угнаться. Даже Швыдченко, он был отменный пловец. Итак он стоял на бортике, потом зашатался и всей тяжестью своего огромного тела рухнул на пол. Вначале я ничего не понял, но когда комбат забился в конвульсиях, я призвал ребят на помощь. "Навались!" - крикнул я, а сам стал держать голову капитана, чтобы он ее не разбил. Глаза капитана готовы были выскочить из орбит, изо рта пошла пена. Припадок продолжался несколько минут, в течение которых мы спасали нашего командира от травм. И спасли. Когда конвульсии кончились, мы обмыли лицо капитана водой. Он поднялся, сел. Обвел нас глазами. Кивнул головой, ничего не показав: он всё понял и этот кивок был его молчаливой благодарностью. Потом он охватил голову руками, то ли стыдясь своей слабости, то ли преодолевая боль в голове. Потом командир взвода и роты отвели его в раздевалку. Два дня комбат, капитан Швыдченко не появлялся в расположении училища. Но когда потом появился - "полундра!" никто не кричал. Нам было очень жалко нашего комбата. Прежде он казался нам неуязвимым, несокрушимым, как скала, но после случившегося с ним припадка стало ясно, что он такой же смертный, как и все мы. Да и он сам стал мягче в обращении с нами, помня, должно быть, как мы его спасали от травм.

Впрочем, наше обучение в училище подходило к концу и в июне 1944 г. нам всем присвоили первое офицерское звание - младший лейтенант Я маме, как и обещал, писал каждый день и почти каждый день получал от нее письма. Я очень любил свою маму и много бы отдал за то, чтобы увидеть ее. Но было ясно, что долго мы в стенах своего училища не задержимся, что фронт ждет пополнение.

На фронт нас везли эшелоном. Не в пассажирских вагонах, а в "пульманах". На дощатом полу лежали соломенные подстилки - и все. Оправлялись мы на ходу поезда - один делает дело, а двое его за руки держат, чтобы он не выпал. На остановки мы выходили из вагонов, чтобы сварить себе кашу из сухпайка. Бывали и остановки не на станциях, а в чистом поле. К нам подходили мирные жители, просили соль и селедку в обмен на фрукты и яйца. Просили поскорей добить фашистов. Женщины плакали.

Навстречу нам, с запада на восток, шли эшелоны с раненными. Когда эшелоны останавливались одновременно, мы общались с теми, кто мог выйти. Расспрашивали их, как и что на фронте. Они нас не пугали, а говорили одно: "Не так страшен черт..." В таком духе. Но в глазах - тоска.

Кстати, пересекая Украину с востока на запад, мы не обнаружили ни одного целого строения: города и села лежали в развалинах. Торчали повсеместно обгоревшие печные трубы, около которых ютились люди. Впечатление было удручающее.

Недалеко от Львова на наш эшелон стала налетать вражеская авиация. Самолеты налетали неожиданно, на бреющем полете фашистские летчики обстреливали эшелон из крупнокалиберных пулеметов и бросали бомбы. В каждом "пульмане" было по 100 человек. Пули пробивали крыши. Я не помню точное число раненных и убитых, поскольку в эшелоне было более 10 вагонов, но в нашем, если память мне не изменяет, двоих убило, и трое были ранены. Наш комбат, капитан Швыдченко, принял решение снять нас с эшелона и добираться до Львова пешим строем. Шли мы в основном в вечернее время и ночью, делали в сутки по 40-50 км с небольшим привалом. Во Львове был штаб армии и 1-го Украинского фронта, здесь шли бои за освобождение города. Капитан Швыдченко прощался с нами. Лицо его было напряжено, губы плотно сжаты. Он обнимал нас поочередно. Он сжимал нас с такой силой, будто хотел переломить нас надвое. Он что-то силился сказать, но не мог. Меня он тоже обнял и также хотел переломить.

- Прощайте, товарищ капитан! - сказал я, давясь от слез.

- Не падай духом, - выдавил он из себя. Губы у него дрожали.

- Спасибо за науку, товарищ капитан! - ответил я.

- Мы еще встретимся, - сказал он.

И он не ошибся: мы встретились с ним после войны в Баку. Я шел по улице, а навстречу мне - майор двухметроворостый и двухаршинный в плечах. Я был в офицерской форме старшего лейтенанта и обязан был поприветствовать старшего по чину.

- Здравия желаю, товарищ майор! - Вытянулся я в струнку и приложил ладонь к фуражке. Я не мог не узнать капитана Швыдченко, моего дорогого комбата. В памяти всплыли и "полундра!", и припадок, и прощание перед убытием на фронт. Майор тоже узнал меня и, будто не заметив моего уставного приветствия, обнял меня и, оторвав от земли, как Геракл Антея, прижал к крепкой гранитной груди.

- Живой, значит, живой! - рокотал его голос. - Вот и отлично, ах, как хорошо!

Опустив меня на землю, оглядел со всех сторон и, увидев боевые награды на моей груди, сказал:

- Стало быть, обогнал меня? Переплюнул. Ну и хорошо, так и должно было быть! Молодец!

Майор Швыдченко стал расспрашивать меня о моих товарищах по училищу, но я о них ничего не знал - кто остался в живых, а кто, быть может... Мне нужна была вторая рекомендация для вступления в партию ВКП (б). Я осмелился попросить ее у майора.

- Какой разговор, - сказал он, - пошли.

Он был комбатом в бакинском военном училище. По дороге я рассказал майору о том, что пережил на войне: как Львов освобождали, как до государственной границы дошли и вступили на территорию Польши; как Вислу форсировали и захватили плацдарм на западном берегу Вислы, который потом вошел в историю как Сандомирский. Также рассказал, как мой взвод держал оборону на этом плацдарме, как от немецких атак отбивался, и как трудно это было делать в течение пяти месяцев обороны до 12 января 1945 года. А потом новое наступление до Одера и снова - плацдарм, где я на пятый день боев был ранен и контужен. И про то рассказал, как лечился в госпитале, отлеживался, так сказать, а после "отлежки" - новое наступление - до Праги.

Майор Швыдченко слушал меня внимательно, не прерывал мой рассказ, а когда я кончил говорить, спросил:

- Скажи честно - помогло учение в бою или...

- Конечно, помогло, - не дал я договорить майору. - В училище иногда обижались на вас, а на фронте мысленно благодарили за науку побеждать. Майор Швыдченко и о маме спросил: как ее здоровье?

- Болеет мама, - сказал я, - война ее доконала.

Майор вздохнул и сказал: - Мою мать тоже...

Он не договорил. Голос его задрожал.

Рекомендацию в партию я получил и стал членом ВКП (б). Еще несколько встреч с моим дорогим комбатом и все. Ушел из моей жизни майор Швыдченко, но память о нем жива.

Во Львове же я принял свой первый стрелковый взвод в составе 726-го стрелкового полка 395-й Краснознаменной дивизии. "Виллис" доставил меня в штаб полка. Как положено, представившись по уставу комполка, я ответил на все его вопросы. Узнав, что я - из Баку, он сказал, что бакинцы хорошо проявили себя на войне, и он надеется... Я обещал, что не подведу. Только я прибыл на передовую, и тут же был мой первый бой, отличавшийся большим ожесточением. Мы в училище прошли хорошую подготовку, и, тем не менее, когда грянул первый бой, было страшно, и я где-то даже растерялся. Заметили ли это мои солдаты и сержанты? Я этого не знаю. Знаю, что атаку мы отбили и в этом было и мое участие: я хорошо метал гранаты. Если честно - на передовой страшно было всегда!

С боями дивизия, входившая в состав 13-й армии под командованием генерала Пухова, миновала государственную границу СССР и вошла в Польшу. Здесь нас снова на эшелоне отправили вглубь страны. Пунктом назначения был польский город Жешув.

В польском городе Жешув мы остались на ночь. Днем бродили по городу, наслаждаясь теплым погожим днем и свободой. Бомбы с неба не падали, никуда не надо было бежать и, как ни странно, никому мы не были нужны.

- Утром, - сказал нам комендант, - в 8 ноль-ноль явиться в штаб 13-й армии.

Вяльцев каждой встречной и поперечной полячке отвешивал поклоны и говорил: "Дзинькую, пани!" Никаких других польских слов он не знал. Морозов, остряк-самоучка на ходу сочинял анекдоты и сам хохотал. Смех был нервный. Видно было, что он таким образом пытался отвлечь себя от угнетавших его мыслей... Малхасян, избавившийся, наконец, от поноса, рассказывал нам о той диете, которую предписал ему военврач. Одним словом, каждый как-то пытался избавиться от гнетущих мыслей, от мыслей о том, что утром - на передовую.

На обед дружною, тесно сплоченной группой, мы явились в гарнизонную столовую без опоздания. Нас неплохо накормили и даже одарили добавкой. Наступил вечер, и нам надо было подумать о ночлеге. Мы пришли в комендатуру. Комендант сказал:

- Можно переночевать в караульном помещении, но не советую: клопы.

Что за существа были эти клопы! Они вездесущи и непобедимы. В училище, в казармах их тоже было видимо-невидимо. Или они нас поедом, и командование решило травить их боевыми отравляющими веществами. Выбрали дифозген. Нас, курсантов, увели подальше, закупорив все окна и двери казармы, напустив туда ядовитый газ. К вечеру двери и окна раскупорили, помещение проветрили. Когда мы вошли в нашу казарму и заглянули под свои койки, то нашим глазам предстала картина мамаева побоища, отнесенная к клопам. Отравленные ядом, они устилали пол казармы россыпью и горками. Казалось, с ними было покончено навсегда... Через пару-другую недель они полностью восстановили свои поредевшие ряды. Удивительно живучий народ, эти клопы, что в России, что в Польше. Быть может, и на Луне они чувствуют себя весьма комфортно?

Меня доставили на Вислинский плацдарм вблизи города Сандомир. В историю войны он и вошел под этим названием: Сандомирский плацдарм. Висла - одна из крупных рек Европы. Какая у нее ширина в том месте, где была переправа, я не знаю, но переправляли нас на понтонах долго. По переправе с "Большой земли" на плацдарм доставлялись, кроме техники, всевозможные грузы, в том числе продукты питания и боеприпасы, без которых в обороне не выстоять. Переправу охраняли зенитки. Зенитные расчеты - сплошь девчонки на все вкусы: остроносые и курносые, стройные, как кипарисы и коренастые, как молодые дубки, бледнолицые и краснощекие, с тонким овалом лица и щекастые. Нам вслед они махали руками и посылали воздушные поцелуи. Ах, если бы не воздушные... Форсировав р. Висла, наша дивизия заняла оборону на Вислинском плацдарме, вошедшего в историю ВОВ под названием Сандомирского. Здесь я во главе взвода провоевал до начал наступления советских войск 12 января 1945 г., т.е. полных пять месяцев.

Сказать, что это было трудная оборона, значит, ничего не сказать. Плацдарм имел важное стратегическое значение, его надо было отстаивать. Вначале немцы атаковали непрерывно, день за днем, но потом, поняв, что их усилия тщетны, атаки прекратились, но начались артиллерийско-минометные обстрелы и налеты авиации. В сентябре пошли дожди и лили непрерывно до декабря. В декабре ударили морозы. Система обороны представляла собой цепь окопов, соединенных траншеями. Окопы были оборудованы бруствером - против снайперских пуль. Надо сказать, что немецкие снайперы были мастерами своего дела и доставили нам немало хлопот. У нас была такая забава: мы насаживали на палку шлем и медленно поднимали его над траншеей. И почти сразу же снайперская пуля поражала "жертву". Во взводе моем было 22 бойца - в начале. Полагалось 30. По уставу взвод в полном составе, если мне не изменяет память, обороняет участок до 500 метров. Мой взвод оборонял участок в 1,5 км, т.е. оборона была страшно растянута, и контролировать ее оказалось практически невозможно. В дневное время как-то обходились, но продолжительность его непрерывно сокращалась. Ночью, говорят, все кошки серы. Не знаю как насчет кошек, но немецкая разведка работала ночью. Цель у нее была одна - добыть "языка", как, впрочем, и у наших разведчиков. Наш передний край обороны был заминирован, как противотанковыми минами, так и противопехотными. Кроме того, были выстроены проволочные заграждения - в три ряда. Местами были вкопаны в землю огнеметы. И, тем не менее, вражеские разведчики проникали на нашу передовую и брали в плен уснувших на посту солдат. Уснувшие на посту солдаты - это то, что мы, командиры взводов, боялись больше всего. Во-первых, потому что к концу войны их катастрофически не хватало, а, во-вторых, СМЕРШ (воинское НКВД) за это по головке не гладил. Это было ЧП! За утрату солдат могли в штрафники упечь. Меня лично об этом вежливо предупредили. Кроме того, ненадежно было и пополнение из Западной Украины. Эти, с позволения сказать, солдаты, ненавидевшие СССР и Россию, рады были угодить в плен. Часты были случаи перебежек, т.е. добровольной сдачи. Вследствие всего сказанного, у нас, у офицеров, не были ни минуты покоя: ночами напролет мы не спали, а "путешествовали" по траншеям в сопровождении ординарцев. А это по 1,5 км туда и обратно, как минимум 3 раза за одну ночь. Как я уже говорил, шли непрерывные дожди - мелкие, моросящие. Ноги тонули в глинистой жиже по щиколотку. Осклизлые стенки траншей нависали над нами, грозя в любую минуту обрушиться. Это только в кинофильмах стенки траншей облицованы дощатым покрытием. У нас, во всяком случае, таких покрытий не было.

Надо сказать и о вооружении взвода. Все солдаты были вооружены пресловутыми "трехлинейками". Это были хорошие, добротные винтовки. Но пять патронов в обойме (всего пять!) не давали надежды вести скоростную стрельбу. Выстрелил пять патронов (после каждого выстрела перезаряжай затвор) и снова набивай обойму очередными патронами. Автоматы были только у командиров отделений и у меня, командира взвода, т.е. на взвод - всего четыре. Был на вооружении еще РПД (ручной пулемет Дегтярева) - и это все! А ведь шел конец 1944-го года. И это при том, что каждый немецкий солдат был вооружен автоматом... Были у нас на вооружении и ручные гранаты, в том числе и "лимонки". Это была наша карманная артиллерия, и это было наше спасение. Ими нас снабжали вдоволь. Но не хватало осветительных ракет, а в кромешной ночной мгле, топая по траншеям взад и вперед, они были нам необходимы. Особенно солдатам, что дежурили на посту. Им эти ракеты были, выражаясь поэтическим языком, "лучами света в темном царстве". Таким "лучом" становились немецкие ракеты. Как видно, в них у немцев недостатка не было. И были они у них "хитрые": они повисали, будто на парашютах и долго освещали их передний край обороны. Были они настолько яркие, что нам - за 500-700 метров - становилось достаточно светло.

Как я уже говорил, когда я принял взвод, в нем было 22 бойца, а к 12 января осталось всего 15. Наша армия, пока мы держали оборону, готовилась к наступлению. Когда оно начнется - мы этого не знали. Но подготовку к нему чувствовали, так как наши бойцы, кроме своих прямых обязанностей - бдить и сторожить - еще и рыли проходы для танков и позиции для артиллерийских орудий. Как впоследствии выяснилось (нам рассказали на передовой), на одном километре фронта было установлено до 240-260 орудий и гвардейских минометов "Катюш". За месяц до начала наступления нашу дивизию отвели в тыл для отработки наступательных действий. Было и пополнение. Здесь мы, правда, и отмылись в баньке от накопившейся на нас и нашей одежде грязи, регулярно два раза в день питались обильно (по сравнению с тем, что было на передовой), но и набегались вдосталь, отрабатывая элементы наступательных действий. Как мы готовились? Во-первых, учились преодолевать противотанковые рвы. Обычно полагалось использовать для этого фашины, но где их было взять в безлесной местности, поэтому нас учили так - скатываешься в ров, вбиваешь в противоположную стенку, по которой надо забраться, саперную лопатку, встаешь на нее, вбиваешь вторую, а первую вытаскиваешь, и так забираешься наверх. Во-вторых, учились мгновенно окапываться, надо было успеть зарыться в землю с головой за 20 секунд, учились до тех пор, пока не получалось уложиться в это время. В-третьих, преодоление проволочных заграждений и спиралей "Бруно", вот они были самыми вредными, их можно было только разрезать специальными ножницами, даже если ты бросишь на "Бруно" шинель, все равно в спирали застрянешь. В-четвертых, учили борьбе с танками, надо было, находясь на дне траншей, пропустить танки, а потом им в "хвост" мы должны были бросать либо противотанковую гранату, либо бутылку с зажигательной смесью. В общем, отрабатывали небоязнь к танкам. В-шестых, атака: как идти в атаку, как стрелять на ходу. Также изучали тактику преодоления минных полей, натаскивали метко стрелять по мишеням. Были и новинки - нас учили стрельбе из фаустпатронов по танкам, это было трофейное оружие, своих гранатометов у нас тогда еще не было. Кстати, трофейным стрелковым оружием нас также четко учили пользоваться.

Наступление началось 12 января 1945 г. К этому времени нас вернули на наши прежние позиции, на которых наши части заменяли бойцы польской дивизии. За несколько часов до начала наступления нам, офицерам, сообщили, что оно начнется в 6 часов утра. Точно в это время фронт загрохотал - началась артподготовка по переднему края обороны противника. Описать все, что происходило я не в состоянии. Грохот стоял такой, что лопались в ушах барабанные перепонки, и из ушей вытекала кровь. Ну а то, что творилось там, у немцев, можно сравнить только с рукотворным адом. Огромные массы земли взметались в воздух, а вместе с землей в воздух взлетало все то, что прежде считалось укреплениями, сооружениями, фортификацией, артиллерией, и т.п. Помню, как непрерывные вспышки от взрывов слились в единый всепожирающий пожар. Казалось, горит сама земля, что, в общем, так и было, как выяснилось потом. Артподготовка продолжалась полтора часа, и вдруг все стихло. После ужасающего грохота - ужасающая тишина. Она была так же страшна, как грохот. В небе появились наши самолеты-штурмовики. На бреющем полете они добивали то, что не успела добить артиллерия. Я спрашивал себя: что же там могло уцелеть после такого ада? Но и это не было последним актом: вскоре артподготовка возобновилась с прежней силой, но огонь был перенесен в глубину обороны противника. Сколько она продолжалась я уже не помню, но не 1,5 часа. Меньше. Затем двинулась в наступление царица полей, т.е. пехота, поддерживаемая танками. Первые километры мы практически не встречали никакого сопротивления. В разрушенных траншеях лежали убитые немецкие солдаты с мертвенными лицами, засыпанные землей. На лицах этих застыл ужас. Да и вообще, все что виделось, все, что попадало в поле зрения, было ужасно. Только смерть, хаос, разрушение, горящая земля, клубящийся дым, в котором невозможно было продохнуть.

Это теперь я знаю, что немецкая армия отступала, для того, чтобы закрепиться на следующем водном рубеже. Им была река Одер (по-польски Одра). Но тогда мы этого не знали и удивлялись тому, что немцы отступали, практически не сопротивляясь. Конечно, движущиеся по дорогам колонны наших войск в день несколько раз подвергались налетам с воздуха. Самолеты возникали внезапно и расстреливали войска на бреющем полете, делая несколько заходов. Сбить их было невозможно, т.к. летели они, что называется "по головам". Строчили они из пулеметов крупнокалиберными пулями. Раны от этих пуль были ужасны, кроме того, чаще всего - смертельны.

Расстояние от Вислы до Одера по нашему маршруту было порядка 400 км. Мы это расстояние пешком прошли за 18 дней. Все эти 18 дней мы практически не спали. На отдых отводилось в сутки 3 часа. Первую неделю солдаты как-то выдерживали этот режим. Надо сказать, что был январь месяц. Морозы стояли за 20 градусов. Хлеб замерзал. Еда из котла тоже не согревала. Усталость накапливалась постепенно и неотвратимо. Солдаты засыпали на ходу. Падали и снова вставали. Тем, которые падали и не могли уже встать, грозило обморожение. Поэтому все мое внимание было сосредоточено на том, чтобы помочь упавшему солдату подняться, как-то подбодрить его. Но и мы, офицеры, тоже были сделаны не из стали. Антропология была та же, что и у солдат. Но высоко было чувство ответственности за дееспособность вверенного тебе подразделения, за его боевой дух. Мы, рядовые офицеры, командиры взводов, рот и батальонов не знали, сколько еще будет продолжаться этот изнурительный марш-бросок, и где он тот рубеж, но котором враг остановится и примет бой? А у солдат притуплялись элементарные чувства самосохранения. При налете вражеских самолетов уже никто не пытался залечь, спрятаться - наступило тупое безразличие к смерти и даже желание ее. В таком состоянии мы вышли к Одеру. У меня есть благодарность Верховного Главнокомандующего за форсирование реки Одер.

Форсировали мы ее по надувным понтонам, сооруженным саперами. В моем взводе оставалось "живых штыков", если память мне не изменяет, 15-18 человек. По понтону двигались не только живая сила, но и техника, и обозы. Немецкие летчики сбрасывали бомбы на понтоны, расстреливали нас на бреющем полете. Но мы продвигались к противоположному берегу с желанием почувствовать под ногами твердую опору. Когда до берега оставалось метров 30-40, в понтон попал какой-то снаряд и я, как и многие другие, оказался в ледяной воде. Конечно, я камнем пошел бы ко дну, если бы не уцепился за хвост плывущей впереди лошади. Она-то и вынесла меня на берег. После ледяной купели - автоматный и пулеметный огонь практически в упор. Тут уж нельзя было кем-то и чем-то командовать. Надо было на огонь отвечать огнем. Я залег, вскинул автомат и палил из него, пока не кончились патроны. А тут и подмога подошла, и произошло переселение с Вислинского плацдарма на Одерский. Мне удалось собрать бойцов своего взвода. Их было человек десять и два младших командира. Комбат Гаврилов придал моему взводу бойцов из других взводов, оставшихся без командиров. В общей сложности штыков 30 набралось. Я приказал солдатам окопаться. Образовалась линия обороны, а это уже нечто. К вечеру нам доставили боеприпасы и два пулемета "Максим" с пулеметным расчетом, они нам сильно помогли в обороне. Я разместил их на флангах своего взвода, ничего не зная о соседях. Были они или нет, я этого тоже не знал. Они появились на следующий день - 3 февраля. Весь день 3-го и далее 4-го февраля мы отражали попытку немцев сбросить нас в реку и утопить в ней. Но это им не удалось. Очень помогала наша артиллерия, бившая по немцам почти прямой наводкой. Но все равно, при форсировании Одера в дивизии было около 9 тыс. бойцов. За пять дней боев едва ли оставалась четверть от первоначального состава, в моем взводе после 5 февраля оставалось 10-12 человек. Бои были очень кровопролитные, ведь это был для немцев последний крупный водный рубеж перед Берлином.

Утром 5 февраля меня вызвал комбат и приказал атаковать немцев, обозначив ориентиры и то место, куда взвод должен был выйти и закрепиться. Что значит идти в атаку? Это значит встать во весь рост, и не бежать, а идти, ведя на ходу огонь по противнику. Но ведь противник это видит и тоже ведет огонь...

Во время атаки я был ранен осколками разорвавшейся вблизи мины. Один осколок впился в основание мизинца и безымянного пальца правой руки, раздробив кость, другой в мякоть той же руки ниже локтя. Мне и в голову не пришло, что я, раненный, с чистой совестью могу покинуть поле боя. Я понимал, что бойцы, оставшиеся без командира, понесут большие потери, а я этого допустить не мог.

Задание с большими потерями было выполнено, взвод вышел на обозначенные приказом рубежи, и я мог заняться собственным врачеванием. Видимые осколки были извлечены подручными средствами, а раны забинтованы. Рука опухла, раны нестерпимо болели. Немцы пытались окружить и уничтожить мой, вырвавшийся вперед взвод, но и это им не удалось. Здорово помогли артиллеристы и минометчики! Незаметно наступил вечер. Бой постепенно утихал. К 6 вечера стрельба прекратилась, и уставшие за день бойцы повалились на землю, усыпанную хвоей. На мой приказ "Окопаться!" они не реагировали. И тут я услышал грохот мотора. На поляну выкатился вражеский танк и двигался прямо на нас. А солдаты-то не окопались. Невдалеке стояла бесхозная противотанковая 45-мм пушка. Я услышал голос комроты ст. лейтенанта Омельченко: "Подноси снаряды, я его остановлю!" Я кинулся к ящику со снарядами, и успел поднести 2 снаряда. Омельченко зарядил пушку, навел ее на танк и выстрелил по нему. 45-мм снаряд не мог, разумеется, причинить никакого вреда застывшей перед нами в сотне метров стальной машине. Но танк остановился, и мы увидели, как ствол пушки медленно наводится на нас. Омельченко удалось еще раз выстрелить по танку. И тут же последовал ответный выстрел. Этим выстрелом я был ранен в бедро левой ноги и контужен, а Омельченко погиб. Меня привезли в госпиталь в немецкий город Трахенберг, где я проходил лечение с 5-го февраля по 15-е марта 1945 г. О госпитале у меня остались очень добрые и теплые воспоминания: отличные врачи, замечательные медсестры, хорошее питание; вечерами - танцы под музыку. Музыкантом был шеф-повар, шпарил он на пианино, как истинный виртуоз. Мог сыграть любую мелодию по заказу. Сам я танцевать не мог - был ранен в руку и ногу, но очень любил смотреть на танцующих и давать советы - как правильно танцевать. Влюбился в медсестру, ее звали Надей. После танцев провожал ее, мы обнимались и целовались. Обещали найти друг друга после войны, но она погибла, когда немцы бомбили госпиталь (я бомбежки не застал, потому что выздоровел и попал обратно на фронт).

После излечения я был направлен в другую дивизию - 172-ю той же 13-й армии, того же 1-го Украинского фронта. В составе этой дивизии я во уже главе роты принимал участие в последнем наступлении на Берлин. Мы форсировали реку Нейссе и взяли г. Виттенберг, за что я также имею благодарность от Верховного. В г. Торгау произошла встреча с войсками союзников - англичанами и американцами. Вдалеке на помосте стояли генералы, а рядовые солдаты братались. Англичане вели себя очень сдержанно, но американцы - как настоящие друзья. Они нас обнимали, дарили часы, зажигалки, значки, плитки шоколада и т.д. "Рашен, рашен!" - звучало со всех сторон. Из Торгау нашу дивизию направили на помощь восставшим пражанам. Для этого пришлось форсировать Эльбу. Но переправ не было, а мосты были взорваны. Останки их торчали из воды. Вот по ним и пришлось нам переправляться. Сорвешься - пиши пропало. Но все равно спешка была страшенная, мы очень торопились на помощь восставшим. На пути к Праге встречались новые водные преграды, названия которых мне не запомнились. К этому времени немецкая армия была в основном деморализована. Но вспыхивали отдельные очаги сопротивления, которые приходилось подавлять. Утром 8 мая наша дивизия ворвалась в столицу Чехословакии Прагу. Пражане встречали приход наших войск с восторгом. Нас буквально засыпали цветами. Ночь в Праге, и 9-го мая долгожданное сообщение о Победе. Но уже днем 9 мая наш батальон подняли по тревоге и несколько дней бросали на уничтожение несдавшихся немецких дивизий. В их составе были и "власовцы". Бои шли 9, 10, 11 и 12 мая. Фашисты и "власовцы" дрались яростно, до последнего. В плен не сдавались.

Среди прочих наград есть у меня и медаль "За освобождение Праги", которой я очень горжусь.

- Как немцы проводили агитацию во время Вашего пребывания на плацдармах?

- В основном разбрасывали листовки, помню такие: Сталин на мавзолее. Фон - пожар. По Красной площади идут колонны скелетов, и надпись: "Если всех погубленных Сталиным в лагерях выстроить в такую колонну, то она протянулась бы от Красной площади до Владивостока". Или еще такая: Сталин у стены Кремля. На носу петля. За веревку тянет Финляндия. Были и другие, я их уже не помню, в основном агитационного характера, мол, сдавайтесь, и все у вас будет хорошо: еда, женщины, работа.

В обороне немцы часто использовали агитацию с помощью рупора. Характер - такой же, как и с листовками. Еще немцы просили спеть про Катюшу и "Вольга, Вольга, мутер Вольга". За песни обещали колбасу. Бегала между нашей передовой польская собачка. Колбасу они привязывали к ее спине и отправляли к нам, т.е. свое слово держали. Ну а мы пели. Немцы любили русские песни.

И еще. Как-то в доме немца мы обнаружили нашу пилотку с красной звездой. Немец, увидев наши вопрошающие взгляды, стал нас уверять, что эту пилотку он нашел и хотел отнести ее в комендатуру, но не успел. Клялся, что он не воевал и никого не убивал. Среди книг мы обнаружили "Майн Кампф" Гитлера. Немец сказал, что эта книга есть в каждом немецком доме. Он ее не успел уничтожить... Теперь эту книгу можно купить и в Феодосии - на русском языке. Перевод.

- Как Вы относились к партии, Сталину?

- В то время я верил и партии, и Сталину. Был кандидатом в члены ВКП (б). В то время репрессии в отношении инакомыслящих было нормой жизни. К тому же я был воспитан в духе веры в партию. Вот в 1937 г. аресты шли повальные. В нашем классе, у двух моих товарищей тоже ночью арестовали отцов. Их объявили врагами народа, в те годы мне было двенадцать лет, и я не мог осознать масштабы катастрофы. Мы рассуждали так: раз есть враги народа, значит, надо их арестовывать. Чего с ними цацкаться? Мы не задавались простым и самым естественным вопросом: откуда взялось их столько - врагов Советской власти? Партийные работники, маршалы, государственные деятели крупного масштаба, ученые, и большинство - враги...

Как-то среди ночи я проснулся от того, что в комнате полыхала печь. Мама стояла на корточках у печи и бросала в огонь книги. В этом я усмотрел что-то дикое, ранящее мое представление об интеллектуальности мамы.

- Мама, - сказал я, - почему ты сжигаешь книги?

- Они плохие, - сказала мама, - они написаны врагами народа. Если их найдут у нас, нам трудно будет выкрутиться.

Когда мама пошла за очередной партией книг, одну, уже охваченную пламенем, я выхватил из печи, потушил огонь и спрятал не до конца сгоревшую. Я эту книгу сохранил. Она по сей день хранится в моей домашней библиотеке. Я ее переплёл, прошедшую, что называется, сквозь огонь и воду. В этой книге оказались стихи и проза писателей серебряного века. К сожалению, первые 98 страниц успели сгореть. А сколько последних, я этого не знаю. Эта книга - библиографическая редкость. Можно сказать, раритет. Я ею горжусь! А сколько таких сгорело в ту ночь?

Прошёл еще день, а ночью пришли за мамой. Прозвучал долгий, как сирена тревоги, звонок. Мама, накинув халат, пошла открывать дверь. Вошли трое. Сказали маме одно: "Одевайтесь" и стали производить обыск. Переворошили все. Мама одетая сидела на стуле в углу комнаты. Я подошел к ней. Она меня обняла и прижала мою голову к своей груди. Материнская грудь... Какое это счастье! А. П. Чехов сострил, что она - буфет для ребенка. Я говорю: это - счастье! Мама мне шепнула: "Утром позвони тете Варе (это была мамина старшая сестра) и скажи, чтобы она пришла". Я спросил:

- Ты утром придешь?

Спросил громко, чтобы ночные гости услышали. Они услышали и усмехнулись, но не сказали ни слова. Мама сказала свою любимую фразу:

- Перемелется - мука будет.

- Это точно, - усмехнулся один из гостей, наверное старший.

Забрав какие-то бумаги, маму увели. Я остался один в двух комнатах. Ночью. Я лег в постель и накрылся одеялом с головой. Так было менее страшно! Долго не мог уснуть, но потом сон меня все-таки одолел. Проснулся, когда уже было светло. Позвонил тете Баре. Рассказал, что маму арестовали. Вскоре сбежалась вся родня. Ругали Сталина и Берию. Вообще, в нашей среде культа Сталина не было. О нем говорили между собой с нескрываемым презрением. Вот почему в марте 1953-го, когда Сталина не стало, и все вокруг рыдали, на истерический возглас одной из рыдавших "Как мы теперь будем жить?" я тихо ответил: "Вот теперь-то и будем"... Впрочем, сознаюсь, я тоже плакал...

Мама вернулась домой на третий день. Она пришла домой, как будто ничего не случилось, как будто пришла с работы - спокойная, усталая, сосредоточенная. Сбежалась родня: что да как? Она рассказала: ее каждый день допрашивали, да не один раз в день и однажды ночью спрашивали о Петре Николаевиче (это был наш знакомый, из бывших, его арестовали раньше). Интересовались, как она дошла до такой жизни? - партийка с дореволюционным стажем якшается с врагом народа, агентом империализма. Почему принимала у себя дома? Почему позволила себе гулять с ним? Почему не сообщила органам о его попытке внедриться в райком?

- Вот такая, - сказала мама, - чушь поросячья.

Сказала и пожала плечами. Я от мамы не отходил ни на шаг. Я заметил, что седых волос на ее голове заметно прибавилось...

Маме повезло. Ее случайно увидел старый товарищ по партии, ставший крупной шишкой в органах. Увидев маму, он удивился и спросил, как она здесь оказалась? Мама рассказала как. Он сказал ей, что поручится за неё, но ей надо быть осторожной. Во второй раз ей уже никто не поможет. Но все равно, в 1937-1938 гг. мне было 12-13 лет. Что я мог знать? Осознание преступности режима пришло потом, со зрелостью. Сейчас я убежден: Сталин - деспот, невежа, основатель ГУЛАГа.

- Как Вы относились к немцам?

- Немцы были наши враги независимо от того, были они фашисты или не были. Но лично я понимал, что немцы по сути своей не разрушители, а созидатели. Этому нас учили в школе, это же подтверждала и немецкая литература. Но в то время слово "немец" и "фашист" были синонимами. А обобщенно мы звали их Гансы и Фрицы. Но лично мне всегда было ясно, что Гитлер уйдет, а нация останется.

- Было ли Вам что-то известно о больших потерях в Красной Армии?

- Я начал воевать в июне 1944 г. Конечно же, мы знали, что война есть война. В 41-42 гг. я жил в тылу, учился в школе. По тому огромному количеству переполненных госпиталей в Баку можно было судить о больших потерях. На войне я увидел это наглядно: в моем взводе не было бойцов среднего возраста. Были совсем юные и старички, т.е. те, кого еще можно было мобилизовать. В то же время, у немцев ситуация с людскими резервами была не лучше нашей.

- Ваше отношение к командному составу Красной Армии?

- А мы видели старших командиров? Самое крупное начальство, с которым изредка приходилось сталкиваться - комполка, комдив. Однажды в период затишья на позиции моего взвода пробрался комполка. Это было на Сандомирском плацдарме. Я видел, как говорится, невооруженным глазом, что он чувствовал себя героем. В это время начался минометный обстрел нашей передовой - комполка как ветром сдуло. Больше он у нас на плацдарме не появлялся. Офицерский же состав батальонного и ротного звена не блистал ни образованием, ни культурой. Как и филоненки в училище, нас, десятиклассников они называли профессорами. Презрительно, конечно! О командующих же армиями мы только слышали.

- Как складывались взаимоотношения с мирным населением в освобождаемых странах?

- Сперва мы были в Польше. В основном поляки приветствовали свое освобождение от немецкой оккупации. Как-то в наш блиндаж на передовой вошли две польские женщины. Мы, увидев их, онемели. Дело было под вечер. В блиндаже горели лампы-коптилки. Это - фитиль, опущенный в артиллерийский патрон, наполненный оружейным маслом. Женщины принесли с собой два чугунка, в которых была вареная картошка и куски куриного мяса. Мы о такой снеди давно забыли. Спросили у них - не страшно ли им было пробираться к нам по траншеям? "Страшно, - ответили они. - Но мы хотели сделать вам хоть что-то доброе".

А после того как мы перешли в наступление, отдельные наши солдаты допускали грабежи, мародерство и приставание к полячкам, к женщинам. В связи с этим наш командующий маршал Конев издал приказ: насильников и грабителей расстреливать. Подтверждаю, что приказ этот исполнялся: на моих глазах было расстреляно два человека. Но поляки уже были насторожены и особого восторга не испытывали. Впрочем, в основном, поляки относились к нам доброжелательно, мы к ним тоже.

Из Польши мы вступили на территорию Германии. Это мы не сразу поняли. Потом - догадались по абсолютному безлюдию. В домах не было никого. Немцы были настолько напуганы геббельсовской пропагандой, что уходили вглубь территории. Истошно мычали запертые в сараях коровы. Сельские жители, составлявшие большинство в нашей армии, не могли вынести такого. Они выпускали коров на волю, доили их, и мы с удовольствием пили парное молоко. В брошенных домах было много всякого. Что могли унести с собой беженцы немцы? Только самое необходимое. Подвальные помещения были полны самой изысканной снеди: штабелями лежали яйца, сало, разнообразные колбасы, консервы, плитки шоколада. Не было только хлеба. Мы, полуголодные, объедались от пуза и у особенно ненасытных открывался понос. Случаев отравленной пищи не было. Кроме того, было много шнапса, а нашему брату это... Сами понимаете. На стенках домов были нарисованы зловещие фигуры в черных шляпах и плащах с надписями: "Победа или Сибирь!" Через несколько дней наступления мы, войдя в брошенный дом, увидели женщину, висевшую в петле. Зрелище было удручающее. Как же можно было напугать людей так, чтобы они, не имея возможности бежать, предпочитали умереть по своей воле?

Но потом немцы постепенно стали возвращаться. Запомнился первый дом, куда вернулись хозяева. Войдя, мы увидели немцев всех возрастов, сидящих за длинным столом. Как только мы вошли, они дружно подняли руки. Что-то вроде "хендехох". Нас это развеселило, и мы стали смеяться. Один из солдат стал опускать руки немцев. А они их снова поднимали и говорили: "Гитлер капут!" Потом нам эта комедия надоела, и мы сказали, что хотим есть. Тут немцы оживились, забегали и стали накрывать стол. Мы расселись, и началось пиршество... Совместно с немцами. Потом они, немцы, видимо поняв, что мы нормальные люди, а не монстры, валом стали возвращаться домой. Ну а мы продолжали наступать. В 70 км от Берлина нашу дивизию, 172-ю, повернули на помощь восставшим пражанам. Утром 8-го мая мы вошли в Прагу. Как нас встретили чехословаки - это трудно описать. Одним словом - восторг! Они выкатывали на улицы бочки с пивом, осыпали нас цветами, целовали, поднимали и бросали в воздух. Двери домов были открыты: входите, пользуйтесь, отдыхайте. Но война есть война. Находились и такие у нас, которые начали вести себя по-хамски. Ложка дегтя в бочку с медом! И эта ложка дегтя вскоре сказалась, дала о себе знать... Не стану говорить, тяжело...

- Посылали ли посылки домой из Германии?

- Я всю войну находился на передовой, и никаких посылок не мог послать. Да и глуп был, молод. Но в основном посылали посылки те, кто служил в штабах, т.е. находился в тылу.

- Что было самым страшным на войне?

- Все было страшно! Взрывы, пальба, атаки, переправы, бои на плацдармах - в этом мне повезло! - и быт. Быт был нечеловеческий. На Сандомирском плацдарме мы 5 месяцев жили в блиндажах и траншеях. Постоянное напряжение, страх пленения. Страшно было, когда нас бомбили. В полете бомбы издавали раздирающий душу вой. Ну а немецкий "катюши", шестиствольные минометы тоже не подарок. Самым страшным для меня было другое - желание выжить с пониманием того, что в такой непрерывной стрельбе это просто невозможно. В то же время, отношение к смерти у меня было нормальное, присущее человеку. Но страшно было смотреть в лица убитых. Только что ты с ним ел из одного котелка и... Как у Окуджавы: "Что я скажу твоим домашним, предстану как перед вдовой?"

- Как хоронили наших убитых?

- Хоронили их не мы. Этим занимались спецроты, шедшие за нами, они же и посылали похоронки. Кстати, и посылки с трофеями они отправляли.

- Молились ли в войсках?

- Неверующие нет, верующие да. Особенно верили мусульмане. И предчувствий у меня не было, предчувствие смерти тоже не посещало. Почему-то я был уверен, что останусь жить, хотя сейчас тот факт, что я дошел до конца войны рассматриваю как чудо.

- Как кормили?

- В обороне на Висле нам доставляли горячую пищу - суп и кашу. По-моему, два раза в день. Траншеи наши находились на картофельно-морковном поле, мы пекли картошку и объедались морковкой. Но костры разрешали разводить в траншеях только днем, ночью нельзя было, это бы послужило ориентиром для немцев. Сухой паек я получил за всю войну только один раз - когда закончил училище. Больше их не было. Бывало и такое, что немцы разрушали переправу, и доставка боеприпасов и продуктов на плацдарм на какое-то время прекращалась. Но не надолго: день-два. Тогда нам сбрасывали с самолета сухари.

- Женщины у Вас в части были?

- На передовой, во взводах и ротах женщин у нас не было. Были только девчата-снайпера. В штабах - телефонистки. На переправах - зенитчицы. На дорогах - регулировщицы. В госпиталях, в медсанбатах персонал на 90% был женским, это были наши ангелы-спасители. Кроме того, женщины мелькали в автомашинах рядом с высоким начальством - напомаженные, напудренные, с наградами на груди. Мы их называли ППЖ. Их мы презирали, потому что сами топали пешком, а они разъезжали на автомобилях. И почему-то ППЖ всегда были с породистыми собаками.

- Как мылись, стирались?

- Мыло нам выдавали - кусочек в 50 гр. А еще - эрзац-мыло - это была вонючая жижица. Вся одежда была мокрой от непрерывных дождей. Ноги распухали, тем более что сапоги у нас были не лучшего качества.

- Были ли Вы все время убеждены в нашей Победе?

- Я да - с начала и до конца войны.

- Выдавали ли Вам какие-либо деньги на руки?

- Никаких денег мне на руки не выдавали, но мать получала мою зарплату по аттестату. Ей выдавали четко.

- С замполитами сталкивались?

- Я не помню, чтобы у нас в батальоне был замполит. Но где-то они были, и вели какую-то агитационную работу. В основном рассказывали банальности, говорилось то, что мы сами хорошо знали. В боях их не помню, но, в общем, они были, как и мы, солдаты войны. Как сказал Б. Окуджава: "Все мы войны шальные дети..."

- С особистами встречались?

- У нас в войсках работал СМЕРШ - настоящее НКВД в частях. В боях они не участвовали, заградотряды состояли тоже из них. Иногда, когда не было стрельбы, у нас появлялся майор, расспрашивало меня: не веду ли дневник? Кто дома? Какие потери несет взвод, рота? Нет ли перебежчиков? Нет ли пленных немцев, не отправленных в тыл. Какую литературу читаю? Как реагирую на немецкие листовки и т.д. В конце проводил шмон, но у меня были из личных вещей только томики Пушкина, Лермонтова и Симонова. Майор меня хвалил, он вообще был нормальный мужик. Но, в общем, работа СМЕРШа производила впечатление чего-то чужого, надоедливого и довольно глупого.

- С "власовцами" сталкивались?

- Да, уже после 9 мая 1945 г. в Чехословакии. Там еще оставались несдавшиеся немецкие части - настоящие фашистские головорезы. С ними и были "власовцы". Они не ждали от нас пощады и дрались зло, до последнего. Определяли мы их очень просто - во время боя они матерились по-русски.

- Как Вы были награждены во время войны?

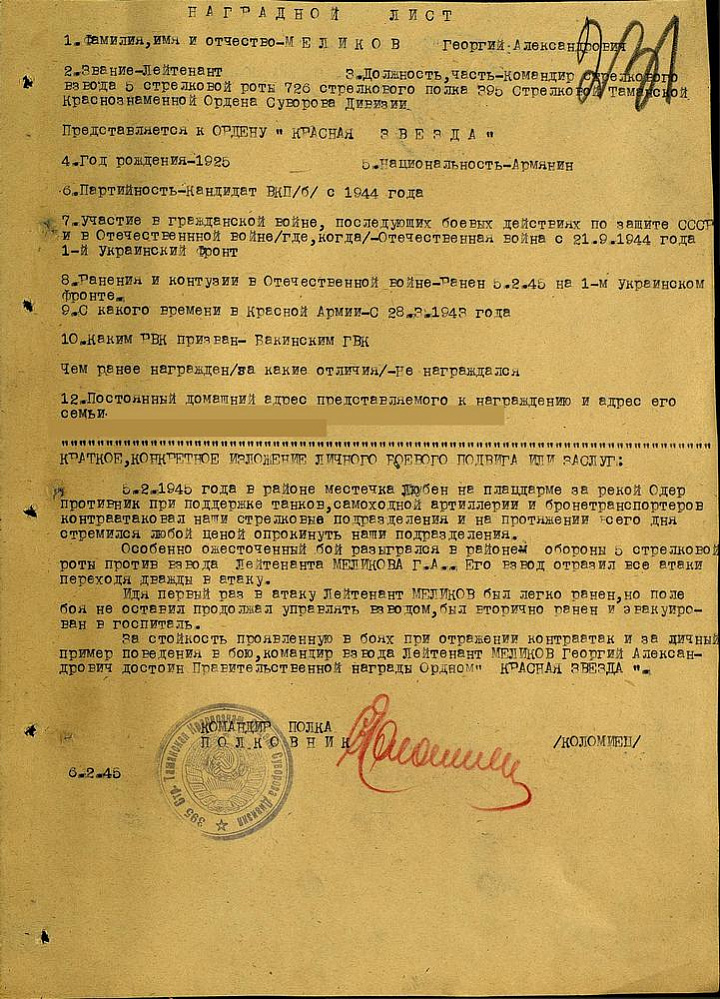

- Все свои награды я получил после войны, в штабе же мне выдавали только справки о награждении. В итоге на войне меня наградили сперва Орденом "Красная Звезда". За что? Я этого не знал, ибо никаких особых героических подвигов не совершал. Живя в Москве, я из любопытства обратился в ГУК. Мне дали следующую справку: "Лейтенант Меликов Г.А., ведя свой взвод в атаку, был ранен, но поля боя не оставил и продолжал управлять взводом. Затем он был ранен во второй раз и эвакуирован в госпиталь". Потом, спустя несколько лет я был награжден орденом "Отечественной войны I степени". А затем и украинским орденом им. Богдана Хмельницкого.

Демобилизовался я в 1947 г. В Москве окончил Высшие литературные курсы при институте им. Горького. Моему перу принадлежит три романа, восемь повестей, более 150 рассказов, многие из которых - о войне. Я автор 9-ти поэтических сборников. Готов 10-й сборник стихов, почти готов и 4-й роман, над которым я работаю. Сегодня я являюсь членом национального Союза писателей Украины, членом Союза русских писателей и членом Союза армянских писателей Крыма. Пока жив-здоров, надеюсь еще сделать что-то полезное для России, ибо я русский писатель, живущий в Украине.

| Интервью и лит.обработка: | Ю. Трифонов |